رشا أحمد

(إنها آثار قدميّ التي تركتها علي الأرض. أتذكر بكل دقة أين جلست وكتبت كل قصة منها، وكذلك طبيعة شعوري حين فعلت. إن القصص القصيرة هي علامات مُرشدة لقلبي). هاروكي مواراكامي .

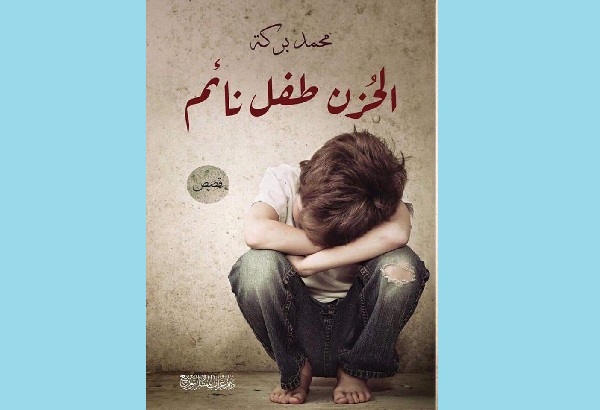

في تجربته القصصية يطل علينا محمد بركة بمجموعته المعنونة “الحزن طفل نائم”. ومن خلال عتبة العنوان يتبادر للمتلقي أمران، الأول مفردة طفل تحيل إلى الطفولة والبراءة والفرح، وكذلك تُحيل إلى اللعب، فالطفولة دائما مرتبطة باللعب والمرح، ومن هنا نستطيع أن نستشف من المفردة الأولى في العنوان أن ثمة من سيدخلك في لعبة السرد وملعب الحكاية، أما الأمر الثاني فمفردة الحزن تحيل القارئ إلى دلالات مُتعددة ومُتفرعة في ذهنه، فهي تحيلك إلى الفقر والحاجة والشجن، وقد تحيلك كذلك إلى دلالة السخونة وعدم الثبات والتحول وإلى النسيان والوجع .

وهكذا،… من خلال هذا العنوان يقف المتلقي في حيرة من أمره، كيف استطاع الجمع بين متضادين في المعنى، بين البراءة والطفولة والمرح من جهة، وبين الحزن من جهة أخرى؟ عبر ترنيمة حياة سردية، تمتد في الذاكرة برحابة إنسانية ومعرفية.

يبرز الوصف كإحدى مناطق الجدارة الفنية في المجموعة، فرغم أنه وصف لا يخلو من نزعة توثيقية وشعرية في بعض الأحيان، إلا إنه مشغول دائماً بالمخزون البصري للمكان، يستحضره ويستجلي رموزه وأسراره، كأنه صورة حية نابضة في الذاكرة والوجدان. وعبر ضمائر السرد المتراوحة الشجية بين الحاضر والغائب، يقدم محمد بركة عالمه القصصي بالمزيد من الشجن والذكريات الموغلة في الذاكرة، بثنائياتها إلي لا تكف عن مراوغة الضد كحقيقة وجود، مثلما بين الموت والحياة، وبين السخرية والجدية، والسياسة والنظام.

تضم المجموعة 78 قصة قصيرة، تتشكل عبر ثلاثة أجزاء، في 150 صفحة، حاملة عالما من المتعة بصور وأنساق فنية مختلفة، وتموج بقضايا كثيرة، بعضها على درجة من الحساسية، من دون التورط في فخ الخطابية الجاهزة أو اللغة السهلة المباشرة. بل على العكس من ذلك أبقى الكاتب على متن نصه مُتماسكا ومتصاعد الوتيرة، ولم يفقد للحظة عمقه الفني، حيث كان يتعامل مع المفردة بحساسية عالية دونما تزويق زائف أو مخاتلات مجانية، وهو أمر قلما ينجح فيه أولئك المسكنون بهاجس نبش التاريخ، وتقليب أوجاع السياسة. بينما يتكثف هذا المناخ على نحو لافت ، حين يغادر منطقة المشاعر والأحلام العابرة، ليصبح صراع هوية ووجود.

إذن هل ثمة لعبة سردية يحاول القاص أن يندس خلفها ليشاهد حيرة المتلقي؟ وهل ثمة أحزان أخرى غير أحزان الطفولة يمكنها أن تلعب في هذه المجموعة؟ وهل يمكن لهذا الحزن أن يكون محركا أساسيا في داخل النص وخارجه معا ، ثم كيف نسج الحزن في واقع ملتهب بالتناقضات والظلم والطبقية وفقدان العدالة الاجتماعية؟ ولماذا جعل لهذا الحزن أوجه كثيرة وليس وجها واحدا ؟

“دون أن أثقل عليكم- وعليَّ- بالتفاصيل، طارق كان نائما على بطنه، والتيار الناعم يجرفه في هدوء حتى اعترضه أخيرا فرع كافور ودفعته التيارات الصغرى برفق نحو الشاطئ وتكاثرت عيدان الحطب وأوراق الصفصاف الجافة وتجمع الزبد حول جثة أخي التي تبدو الآن منتفخة قليلا…” لا أُريد أن أطرحَ إجابات جاهزة للأسئلة السابقة بقدر ما أريد من القارئ أن يفكر في دلالات النصوص والتي تُعتبر التجربة الرابعة بعد ثلاث مجموعات قصصية هي: “كوميديا الانسجام” و”٣ مخبرين وعاشق وعشيقة جدي” للروائي محمد بركة.

جاءت نصوص هذه المجموعة مُحكمة في الأساليب السردية، وبلغة رشيقة مصقولة جيدا، وبثيمات مختلفة، رغم أن الروائي ينحاز ويميل في عوالم نصوصه إلى الهامشي والصادم والمفجر للأسئلة والرمزي، وقد اختار ثيمات نصوصه بذكاء ووضع مسافة بينه وبين الشخصيات، وجعل النهايات عالقة وموجعة في ذهن المتلقي كنص “طارق وأم طارق” … من عادة الحكاء أن يؤثث حكايته يزيد ويتزيد، ولعل هذا الفارق بين القصة والرواية، الأولى قصيرة ومحدد، تعتصر الحدث وتتحرك في دائرة تضيق عليه؛ هنا الفارق بين من يمتلك صناعة الحكاية ، محولا قارئها إلى سائح يتجول بين خيوط السرد الآسر، ومن يمتلك العين اللاقطة الثاقبة التي ترى من الأشياء مما لا يرى، وتلتقط الخفقة والهمسة وأشباه الحركة ، تصوغ منها نواة الحكاية، تبحث عن روح هائمة باحثة عن ذاتها وعن تحققها.. نحن نعيش كما يقول بارت في عالم من الحكايات، لكن الأعسر والأعجز هو حكاية الحكاية، بما يحقق القبول الحسن كيفما كان هذا القبول بعيدا عن المنظرين وآراء المبشرين. تعتبر القصة القصيرة فنا صعباً وكما يقول جابر عصفور : «لا يبرع فيه سوي الأكفاء من الكتاب القادرين علي اقتناص اللحظات العابرة قبل انزلاقها على أسطح الذاكرة، وتثبيتها للتأمل الذي يكشف عن كثافتها الشاعرية بقدر ما يكشف عن دلالاتها المشعة في أكثر من اتجاه.”

في قصة بركة ” زرقاء العينين” ، منذ اللحظة الأولى تكشف تلك البلد عن سرها : “أرض واسعة، ومساحات شاسعة ينعم بها شعب متدين ويهز عجائزه رؤوسهم في رضا وامتنان وهم يقولون لك :إنها نعمة لا تقدر بثمن، فعندما شاءت العناية الإلهية أن نكسب حرب الاستقلال في الرابع من يوليو منحنا الله أرضا لانهاية لها،ربما نعاني أحيانا شحا بالوقود، ربما نبحث عن مصادر جديدة للطاقة، لكننا أبدا لن نشكو مساحة فالأرض الواسعة رفاهية أمريكية بامتياز . ولم تكن المطارات الدليل الوحيد على صدق هذه المقولة فالشوراع والميادين والمولات ودور السينما تنطق هي الأخرى بتلك الحقيقة الصارخة التي تلمسها بكل شيء من حولك” .. تتوزع البدايات بين مألوف السرد وجديده، ورغبة في إحداث إيقاع خاص أو سمة مميزة يدرك منها القارئ الشخصية القاصة من أثر فتحها لمغلق السرد ، وأيضا يدرك أن “الحزن طفل نائم ” عنوان لا يحمل قصة فقط ، هو عالم من القصص.من خلال التكثيف ونحت تضاريس خاصة به ، فكل قصة محفورة بحرفية وإتقان ورهافة، كما أن الرؤية تتسع وتضرب في زوايا عديدة للوجود الإنساني على إطلاقه ونسبيته، ويظل الحلم القصصي مفتوحا دون أن يتبخر …” لم يخلقني الله مقرئا شابا وضريرا ! يسحبني عيّل يسير حافيا، ومن منخريه تتدلى سوائل،إلي القرافة صباح فيه ولد آدم وفيه تقوم الساعة .أشم رائحة الندى مختلطا بالتراب الناعم لسكة زراعية صارت مقلبا للزبالة، ويتناهى إلى أنفي عبق دخان حرائق صغيرة مشتعلة في شاطئ الترعة.”

إن القصة “فنُّ الإمتاع”، ومن خلال القصة نستطيع طرح كثير من الأسئلة عن الحياة والوجود والموت والفرح والجمال والحرية، وجميع المسائل والقضايا التي تهم الإنسان. سردية المجموعة شفيفة شيقة، بعيدة عن المباشرة والتقريرية، تتجاوز ماهية القصص القصيرة كجنس أدبي غير معياري، وإنما جنس أدبي مشاكس. فالكتابة الجيدة ليست واجبة منقضية، هي كتابة قابلة للاحتمال دائما، مثلما يرى الناقد المغربي عبد الفتاح كاليطو، حيث أن الصورة تضيف شيئا إلى النص، تومض من خلال لوحة الغلاف كنص بصري يحيل القارئ للسؤال عن ماهية الكتابة وتهيئه للدخول في حرم الجمال، عبر فتح شهيته ليطأ عالما قصصيا مختلفا،يقوم أساسا على تأمل الأسرار والجماليات. وهنا محمد بركة كان بارعاً في إلغاء المسافة بين النص والحياة واختياره للبصمة الشعرية، لكن دون أن تبدو تلك الآليات فاقعة، أو ناتئة في سياق القراءات، فذاته الرهيفة الهشة عاطفياً تذوب بين الكلمات، ولا تطفو أناه بأي معنى من المعاني على سطح النص القصصي وهي سمة من سمات الكائن القادر على المكاشفة واستجلاء أغوار نفسه من خلال اللغة، فهو لا يخاف من الألم، بل يعيد عجنه وتشكيله في لغة حد التهور. إنه كاتب أحاسيس لا موضوعات. والكتابة تعني بالنسبة له حالة من حالات توسيع الذات وإفساح المدى لها للحضور والتمثّل. والسر على ما أعتقد يكمن في كون الذات المصعوقة بمفارقات الوجود، كما تمثل بعض تجلياتها، تتوحد مع الألم داخل الكتابة. إنه لا يكتب لكي يتطهر، بل يدلل بمفردات (العبور والعدم والنسيان والغياب) التي هي بمثابة أيقوناته اللفظية على اعتناقه حرفية اللغة لكي لا ينسى، وأحياناً يستدعي ذاته ويمكِّثها. إنه يكتب لكي لا يكون مجرد شيء، وهنا مكمن الأثر في القصص فمن يقرأ إشاراته وصوره السريالية يصاب بها حتماً، ولا يجد تلك الغرائبية المتأتية من الألعاب اللغوية المعتادة في النصوص الحديثة بل حميمية هي عصب نصه وحياته. فالغياب ليست مجرد مفردة. بل هي رضّة وجودية تتولّد عنها فلسفة جمالية. تجليات الغياب وهي تحضر في الغالب كتجريدات وفضاءات محروثة بالكلام والتوصيفات بدون التنويع عليها. وهي لا تهيمن على كليّة النص ومناخاته بالمعنى الفلسفي، إنما كوقائع. المفردات تشف عبر تجربة انعدام المعنى، وأفول المتعالي بمخاطبة الذات المطلقة بعبارات دالة حتى صار يماهي الغياب بالعدم، كما تشير مسكوكاته اللفظية، وهو ما يعرف نقدياً بالقيمة المهيمنة، أو الخلية المفسّرة، وهو الأمر الذي يفسر أيضاً افتتانه بمفردة الغياب والتنويع عليها كتعويذة في أغلب القصص حيث تنوعت فيها طرائق الرؤى والسرد…على الكاتب“عجْنَ حكايته بلغة مشوقة وجاذبة ومدهشة، وتحويل الحكاية العادية إلى حكاية غير عادية، وإلا سيفقد القارئ دهشته وتشويقه وينصرف عنه”. للقارئ والمتتبع لتجربة محمد بركة القصصيّة أن يُلاحظ بشكل واضح وجلي أحيانا الدمج بين السؤال والنص السردي، حيثُ إن كلّ نص من نصوص المجموعة يحمل في جوهره سؤالا ما، هذا السؤال ليس بالضرورة أن يكون واضحا وبارزا في النص، إنما يتخفى هذا السؤال خلف أشجار السرد وأصابع اللغة، وفي عوالم الشخصية وقلقها الدائم واليوميّ والوجودي. وهذا ما ميّز المجموعة، المقدرة الفائقة على صهر السؤال الفكري والفلسفي في نص سردي مكتمل البناء بدون أن يتورط النص في عالم الفلسفة أو الفكر، بل يظلُّ محافظا على خيطه السردي. حيث لا نلاحظ طغيان الفلسفي على السردي، ولا طغيان السرد على الفكرة العميقة. والتي هي محور النص، بل هناك سلاسة في الطرح، وانصهار السؤال العميق في مجريات النص القصصي.