ترجمة وتقديم: د. عفاف عبد المعطي

إذا كانت الترجمة، في تعريفها البسيط، هي عملية تحويل نص مكتوب من لغة المصدر إلى لغة الهدف مع الحفاظ على المعنى الأصلي، فضلًا عن الالتزام بنقل الثقافة والفكر في النص المنقول عنه؛ فقد اعتمدت الترجمة في مهاد القرن الماضي على إرسال البعثات لنقل علوم الغرب إلى مصر، ومن ثم نشر المعرفة والحضارات من اللغة المنقول منها إلى اللغة المنقول إليها.

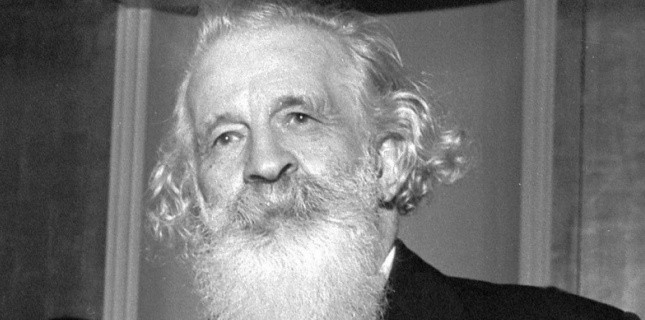

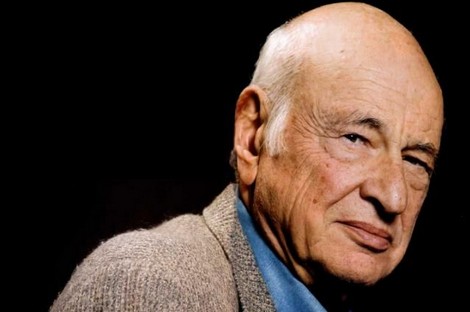

بينما خطت الترجمة خطوات أخرى رصينة استهدفت فهمًا عميقًا للنص بشكل تفاعلي، فضلًا عن الفهم الشمولي عبر قراءة النص الأصلي/المنقول وفهم سياقه جيدًا. مثلت الطريقة التقليدية مسارًا للترجمة من اللغة الإنجليزية، خاصة إلى اللغة العربية، حتى أربعينيات القرن الماضي، حيث لم تكن الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى محل اهتمام، لولا أن فتح المترجم القدير دينيس جونسون ديفيز متنفسًا لترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى، خاصة الإنجليزية، فتشجع معه مترجمون ومن بعده آخرون لتقديم نصوص عربية إلى القارئ باللغة الإنجليزية، بما أسهم أولًا في تعريف الغرب – المائل إلى استكشاف الشرق – بالثقافة العربية، وخطوة خطوة في توسيع رقعة النصوص المترجمة وتنوعها، حتى فوجئ العالم العربي بحصول الكاتب الكبير نجيب محفوظ – العابر للأجيال – على جائزة نوبل في الآداب.

تباينت ردود الأفعال حول استحقاق محفوظ لهذه الجائزة العالمية، التي يعتبرها كثيرون رفيعة المستوى، ما بين مؤيد فرحٍ ومستهجن مستهين بحصول محفوظ على الجائزة. لكن حدث حصول محفوظ على جائزة نوبل يُعد من أكثر الأحداث التي نُسجت حولها القصص، على الرغم من أن محفوظ نفسه لم يتلقَّ الخبر بانبهار، أو يعبر عن فرحه بمزيد من الصخب، وهو ما أثار دهشة الأوساط الثقافية في العالم العربي، ومن ثم نُسجت الحكايات وراء الحكايات، واستُدعيت شخصيات لا علاقة لها بحدث حصول محفوظ على الجائزة.

حتى صدرت مذكرات المترجم الكبير دينيس جونسون ديفيز عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية عام 2006، ثم صدرت الترجمة العربية لها عن المركز القومي للترجمة عام 2023. دينيس – الذي أخلص لترجمة الأدب العربي منذ 1945 حتى 2017، عام رحيله – كشف فيها بالبرهان قصة حصول محفوظ على جائزة نوبل، ولماذا هو وليس آخرون مثل السوداني الطيب صالح والمصري يوسف إدريس وغيرهما؟

إن ما يثير الدهشة في الأمر برمّته هو إخلاص محفوظ للكتابة لأكثر من ستين عامًا أولًا، ثم إنه لم يسعَ إلى الترجمة، التي أتت إليه نظرًا لوجود قارئ لنصوصه أولًا، ثم مناخ يساعد على تعاطي الكتابات الأدبية ثانيًا، وأخيرًا النظرة الثاقبة التي تمتع بها محفوظ، حيث استبصر أهمية ترجمة نصوصه إلى اللغة الإنجليزية حتى لو لم يتقاضَ أجرًا مبدئيًا عن تلك الترجمات، بل الاكتفاء بأن ينتقل النص المحفوظي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.

وهذا ما فتح الباب على مصراعيه إلى ترجمة نصوص محفوظ عبر مجموعة متنوعة من المترجمين الأكفاء – أبرزهم بالطبع دينيس جونسون ديفيز – بما أتاح فرصة قلما تتكرر لتقديم نصوص متنوعة، يتعرف بوساطتها القارئ باللغة الإنجليزية على الواقع المصري المعيش بعاداته وتقاليده، دون الحاجة إلى الارتحال عبر الزمان والمكان إلى مصر، درّة الشرق.

في هذا النص من مذكرات دينيس جونسون ديفيز «ذكريات في الترجمة»، تنكشف للقارئ بلغة بليغة جميلة كيف حصل محفوظ على جائزة نوبل الثرية معنويًا وماديًا، دون أن يتكالب عليها أو يسعى إليها.

**

النص

تعرفتُ على نجيب محفوظ في الفترة التي قضيتها في القاهرة ما بين عامي 1945 و1949، حيث كنا نلتقي في إحدى المقاهي التي كان يتردد عليها، وفي وقت مبكر ترجمتُ قصة من إصداره الأول «همس الجنون»، ثم تم بثّها في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.

في عام 1947 قرأتُ روايته «زقاق المدق»، فشعرتُ توًّا أنه لا توجد كتابة مثيلة لها في اللغة العربية. تذكرتُ أنني ذهبتُ إحدى أمسيات لقاء طه حسين الأسبوعي مع لويس عوض آنذاك، فذكرتُ الرواية، ولم أجد أحدًا قد سمع نهائيًا عن محفوظ أو عن روايته.

نبهتني فاطمة موسى – إحدى رائدات النقد الأدبي المصري وأم الروائية أهداف سويف – أخيرًا، عندما كانت تلميذتي، إلى أنني قد تحدثتُ بحماس في إحدى المحاضرات عن محفوظ وقصته «زقاق المدق»، بما يؤكد أن لديَّ تعليقات عدة تجاهها؛ لذلك بدأتُ في ترجمتها قبل حوالي ثلاث سنوات من إصدارها، برغم شعوري أنني لن أجد ناشرًا لها. على أية حال، قام المستعرب الكندي «تريفور لابرسيك» بترجمة النص أيضًا، واستطاع نشر ترجمته في بيروت.

عرفتُ أن نجيب محفوظ كان يحدوه الأمل في أن أترجم، مثلما سبق أن ترجمتُ عددًا من قصصه القصيرة، فسرتُ على العهد في ترجمة إحدى رواياته التي كان يعرف مدى شغفي بها وكم أعجبتُ بكتاباته. عندما كنا نلتقي في إحدى المقاهي المفضلة له، كنا دائمًا نتحدث عن إبداعه؛ آنذاك لم أكن أتخيل أنني أتحدث مع الفائز المستقبلي بجائزة نوبل.

لقد اتخذتُ – بإصرار – النقدَ للاستشهاد بأن رواية مثل «اللص والكلاب» تفتقر إلى قدر من الوصف للممارسة الجنسية والعنف، اللذين يتوقعهما القراء الإنجليز في رواية بمثل هذه الحبكة الرائعة.

أعتقد أنه سيكون انعكاسًا مُحزنًا على الناشر البريطاني؛ لأنه لو لم يفز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب حتى عام 1988، لما وجد الناشر الحقيقي المتحمس لنشر نصوصه باللغة الإنجليزية.

في إحدى زياراتي المعتادة للقاهرة – عندما كنت أعيش في مكان ما في العالم العربي – عام 1980، علمتُ أن نجيب محفوظ قد أمهر عقدًا مع مارك لينز، مدير قسم النشر بالجامعة الأمريكية، للحصول على حقوق ترجمة نصوص محفوظ إلى اللغة الإنجليزية. وعندما قابلتُ محفوظًا بعد ذلك في المقهى، سألته عن ذلك، فعبرتُ عن أملي في أن يكون قد حظي بفرصة تعاقد جيدة مع قسم النشر، وقد قرر لي أنه منحهم كل حقوق الترجمة دون تلقي أي مقدم مالي لضمان جدية التعاقد، وكذلك تضمن العقد حقوق الترجمة لجميع اللغات الأخرى. اندهشتُ، وتمنيتُ ذلك، عندما قال: «على الأقل بذلك سأتمكن من ترجمة ونشر بعض أعمالي باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى». عندئذٍ لم أنطق ببنت شفه.

وستتضح وتثبت حكمته وصواب رأيه في إبرام اتفاقية الحقوق الأجنبية عندما – بشكل غير متوقع – أصبح صاحب نوبل للآداب، والسبب الرئيسي في ذلك أن تسع روايات من نصوصه قد صدرت ترجمتها عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية، عندما ظهر عنوان أو عنوانان في سلسلة «الكتاب العربي» التي شرعتُ في تقديمها مع الناشر البريطاني «مؤسسة هيمنين التعليمية».

تُعد قصة نجيب محفوظ وجائزة نوبل مثيرة للاهتمام. فأثناء إحدى زياراتي للقاهرة خلال سنوات إقامتي في فرنسا أو إسبانيا، تلقيتُ مكالمة من صديق عبّر لي عن رغبة زوجة السفير الفرنسي في تونس في لقائي، وكانت في القاهرة آنذاك وتريد مقابلتي. بالفعل تقابلنا في فندق كليوباترا، وبادرتني بأن لجنة منح جائزة نوبل تتطلع إلى إمكانية منح الجائزة لكاتب عربي، وأنها اقتنت قائمة بأسماء الكُتّاب المرشحين، متضمنة الشاعر أدونيس، وكاتب القصة القصيرة المصري يوسف إدريس، والكاتب السوداني الطيب صالح، ونجيب محفوظ.

سألتني أولًا: هل هناك كاتب عربي آخر يستحق الترشيح وقد تجاوزته القائمة؟ ثم تناقشنا بإسهاب حول المزايا الكثيرة لكل هؤلاء المرشحين المحتملين. لم يكن أدونيس شاعرًا شعبيًا، كما أن قراره بالبعد عن اسمه العربي مفضلًا عنه اسمًا مثل «أدونيس» لم تحبه العرب. وهناك جانب فعلي، وهو أن شعره فوق مستوى تلقي عقول عدد من القراء.

يحظى يوسف إدريس بشهرة كبيرة بين القراء في العالم العربي، لكنه لم يحظَ بقدر كافٍ من ترجمة نصوصه إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهما اللغتان المعروفتان لدى أعضاء لجنة التحكيم. وفي تلك الأثناء لم يكن قد صدر للطيب صالح سوى روايته «موسم الهجرة إلى الشمال» وروايته القصيرة «عرس الزين»، وبعض القصص القصيرة المتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهذا العدد القليل حال دون ترشيحه للجائزة. بالطبع كنتُ أتمنى لو كان الفائز.

وبعد مناقشاتنا حول المرشحين، بات جليًا أن نجيب محفوظ هو الأفضل، ليس بسبب إبداعه الفائق فحسب، بل – بشكل استثنائي – لكثرة إصداراته الروائية والقصصية. لذلك آثرتُ التعبير عن إمكانية أن يكون الكاتب العربي الفائز بجائزة نوبل.

لم أفكر في لقائي بالسيدة السويدية بعد ذلك كثيرًا، أما بالنسبة لمحفوظ فلم يكن يعرف – مسبقًا – أنه سيُمنح الجائزة.

أثناء إقامتي في بيروت بين عامي 1970 و1974، تم الاتصال بي للانضمام إلى فريق المترجمين المكلف بترجمة أعمال محفوظ إلى الإنجليزية، إيذانًا بنشرها في قسم النشر بالجامعة الأمريكية هناك. وارتأيتُ أن معظم المترجمين لم تكن لديهم معرفة جيدة – بشكل كافٍ – باللغتين العربية والإنجليزية، لذلك كان لا بد أن يُعهد بالترجمة المبدئية إلى أحد المتحدثين باللسان العربي، مع إمكانية تسليم الترجمة إلى واحد أو أكثر من الأشخاص القادرين على التغلب على صعوبات النص الأصلي. لكنني لم أستجب لأن أكون جزءًا من هذا الفريق. وقد صدق حدسي؛ فمثلما لا ينبغي تداول الكتاب في لجنة مُشكَّلة من مختلف البشر، فإن ترجمة الكتاب لا بد أن تخرج عن شخص واحد.

وبالنظر – على سبيل المثال – إلى رواية «ميرامار» لمحفوظ، يظهر أنه تم ترشيح أكثر من أربعة أسماء شاركوا في ترجمتها، وهذا يعني أن النتيجة النهائية غير سديدة تمامًا، لكنها – في رأيي – ليست الطريقة المُثلى للترجمة. آنذاك كانت الخطة التي وضعها قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هي إنتاج عدد من رواياته، بما يُشكّل قدرًا مقبولًا ومتاحًا باللغة الإنجليزية يؤهله للفوز بجائزة نوبل.

لذلك آثرتُ توجيه المترجم «فيليب ستيوارت» إلى النص الذي أثار خلافًا ليس هيّنًا، وهو نص «أولاد حارتنا». وقد تمنى فيليب أن يجد عملًا يمكنه ترجمته، واعتقدتُ أن ذلك كان جزءًا من رسالته لنيل درجة الماجستير في جامعة أكسفورد.

قلتُ له إنه إذا استطاع ترجمة نص «أولاد حارتنا»، فإن بإمكاني ضمها إلى سلسلة ترجمات الكُتّاب العرب، حيث صدرت تحت عنوان «أبناء الجبلاوي». وحدث ما لم أكن أتوقعه؛ إذ ظهر حول الرواية ذات الخلاف الذي أحدثته رواية سلمان رشدي «آيات شيطانية»، وكاد أن يودي بحياة صاحبه فيما مضى. فعندما كانت «أولاد حارتنا» تُنشر مسلسلة في جريدة الأهرام، تم الضغط على الجريدة كي توقف نشر بقية الكتاب، لأن السلطة الدينية – آنذاك – ادّعت تضمنه ما يحض على الكفر. وفي الوقت ذاته طلبت السلطات من الكاتب تفنيد ما بين ثنايا الكتاب: ما الذي يتضمنه من الشخصيات المتباينة الساكنة في الحارة وتمثُّلها للحقيقة؟

تصادف في إحدى زياراتي للقاهرة – في ذلك الوقت – أن كلّمني نجيب محفوظ عن الوضع الذي استقر عُنوة فيه. قلتُ له إنه يجب عليه أن يتماسك بقوة، لأن على الكاتب ألا يشرح نصه، ويجب أن يرفض الرد على أي سؤال يمكن أن يعرضه للهلاك أمام السلطة الدينية في الأزهر. آنذاك توقفت جريدة الأهرام بالفعل عن نشر النص متسلسلًا، وظلت الرواية محظورة في القاهرة لأمد بعيد، باستثناء الطبعة اللبنانية التي كانت متاحة خِلسة في أفضل مكتبة بوسط البلد بالقاهرة. كما تم حظر الطبعة الإنجليزية لرواية «أولاد حارتنا» في القاهرة.

وقد بلغ الشأن مداه في عام 1994 (بعد أكثر من ثلاثين عامًا من نشرها مسلسلة في الأهرام)، عندما ظنّ إسلامي متطرف أن الرواية تدعو إلى الكفر – علمًا بأنه ذكر بعد ذلك أنه لم يقرأها – فهجم على محفوظ وطعنه، محدثًا جرحًا قطعيًا في رقبته.

بعد منح جائزة نوبل لمحفوظ، تمت دعوة «فيليب ستيوارت» إلى تضمين ترجمته رسميًا ضمن إصدارات قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة «دوبلداي» الأمريكية، لكنه بعدما رأى أن مترجمين آخرين للكتاب قد تعرضوا للهجوم، قرر السماح لمترجم آخر بإنجاز ترجمة رسمية جديدة للرواية إلى الإنجليزية.

عُرضت عليّ الترجمة، لكنني تراجعت، ثم عُرضت على المترجم الأمريكي «بيتر ثيرو» (أخو الكاتب الرحالة بول ثيرو)، فتم نشر ترجمته لـ«أولاد حارتنا» في نيويورك عام 1996، ضمن الإصدار السنوي العشرين لقسم النشر بالجامعة الأمريكية، وذلك عند الاحتفال بإتمام نجيب محفوظ عامه التسعين من عمره في يوم ميلاده سنة 2001.