ممدوح رزق

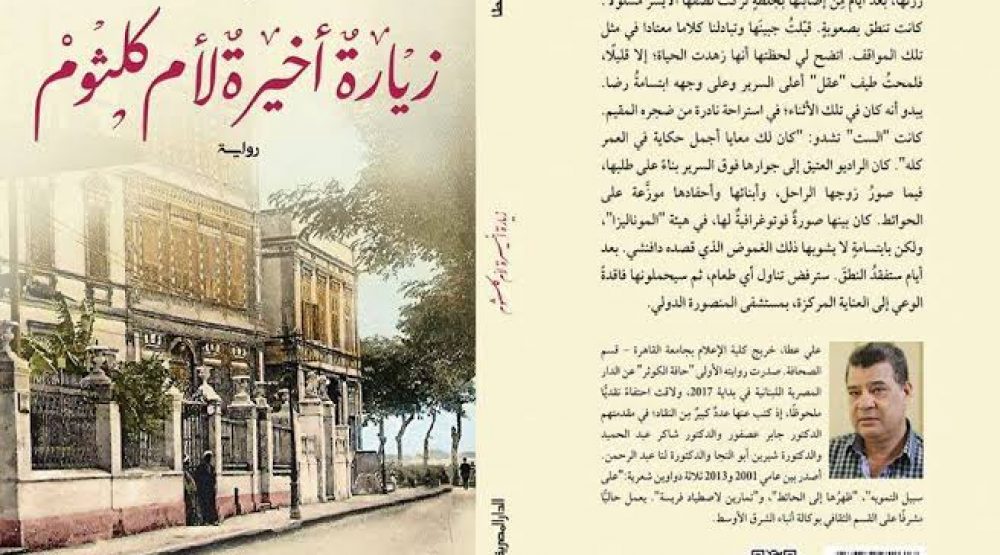

في رواية “زيارة أخيرة لأم كلثوم” لعلي عطا، والصاردة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية؛ يخلق الراوي بواسطة محاولاته المنهكة للتذكر إلهه الخاص .. التذكر الذي لا يستعيد الماضي، أو يسترجع أطيافه، وإنما التائه بين الافتراضات الشاحبة عن حقيقة حدوثه .. لهذا فالإله الذي يخلقه التذكر سيكون إلهًا مضادًا، مرسومًا على صورة الراوي المترنّح بين المشاهد الغائمة .. سيكون إلهًا متعجبًا، ضجرًا، منهكًا، متجهمًا، هائمًا على وجهه، ولا ينطق .. لكن الراوي سيمنحه كذلك أصلًا واقعيًا يليق بألوهته المضادة .. سيكسبه شخصية مالك الأرض التي يكافح الراوي لاكتشاف بدايات وجوده فوق امتدادها المكوّن للمدينة، وما يسبق هذا الوجود .. صاحب المكان، الذي يحمل اسمه، كأنه موضع سقوط الإنسان الأول من السماء أو خروجه من العدم، حيث سيظل بالرغم من كل اختبره “عاريًا، بلا سبب، وكأنه مرغم على ذلك” مثلما يرى الراوي نفسه في الحلم .. موطن الجماعة البشرية التي بدأ التاريخ وفقًا لسيرتها .. كأن هذا المكان هو المكوّن الأساسي لقاطنيه، محرّك أقدارهم، ومُحدِد مصائرهم .. روح مالكه التي سكنت أجسادهم منذ الميلاد المتعيّن بلحظة حضورهم الأولى داخل ذلك الفضاء القديم، وحتى الموت غير المشروط بمغادرته.

“بعد أيام، ستفقد خالتي النطق وسترفض تناول أي طعام، ثم سيحملونها فاقدة الوعي إلى العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي. ثم ستتصل أختي أمل لتعلمني بالخبر المتوقع .. جرى ذلك صباح 3 سبتمبر 2018”.

يتفحص الراوي هذه الجذور الوجودية الغامضة، مقارنًا بين لحظتين مركزيتين في حياته: بلوغه سن الثامنة عشرة عام 1981، ووصول الابن للعمر ذاته عام 2018 .. بين العالم في عام 1981 (زيارة السادات إلى المنصورة ـ اغتيال السادات ـ مصرع يحيى الطاهر عبد الله في حادث سيارة)، وفي عام 2018 (تصديق دونالد ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس) .. أول احتفال بعيد ميلاد في حياة الراوي، حيث “اعتقد أنه أفلح أخيرًا في الإمساك ببذرة أمل في حياة أفضل، في ظل تشجيع صادق من الأم والأب والخالة أم كلثوم” .. هل سيتحتم على الابن الخضوع للمسار المُهلك ذاته، ولو تحت وطأة تفاصيل وملابسات تبدو مختلفة ظاهريًا، ومتطابقة في جوهرها؟ .. يحاول الراوي توقع الإجابة بواسطة التذكر .. يحاول اختراق ذكريات الابن قبل حدوثها باعتبارها ماضٍ شخصي قبل أن تكون مستقبلًا محتملًا.

“أنا نفسي الآن أختلف عما كنته .. كلانا تغيّر، ولا أقول تبدّل. أنا ودعاء نتبادل القسوة، ولا يبدو أن ذلك يمكن أن ينتهي. نتبادلها حتى في الأحلام، أحلامي، فأنا لا أعرف بمَ تحلم هي، بما أن كلامنا النادر لا يتطرق إلى هذا الأمر. بدأ 2018 وانتهى، وكلانا ينام وحده. حدث ذلك بعد 28 عامًا من زواجنا. ثلاثة عقود لم ينم كل منا لحاله في سرير؛ إلا اضطرارًا. فهل كان على أبي الذي كان متحمسًا لارتباطي بابنة شقيقته؛ أن يترك لي يا صديقي شيئًا مكتوبًا. إجابات عن أسئلة لم يتسن لي طرحها عليه وهو حي .. لكن كيف كان يمكن أن يحدث ذلك، حتى ولو كان يعرف الكتابة؟”.

يمزج الراوي بين ما يحاول تذكره، وأحداث ومشاهد يومية متباينة، أو وقائع تبدو للوهلة الأولى منفصلة عن صور الماضي التي يتم استكشافها، وهو لا يسعى بذلك إلى التعرّف على حدود الهيمنة لتلك العناصر المختلفة، أو موضع البداية والنهاية لأثرها الغيبي، وبالضرورة المكامن الأزلية لأشباحها فحسب؛ بل يريد كذلك أن يدفعها حتى تضيء كل جزئية منها الأخرى بصورة غير متوقعة، رجاءًا في فهم شامل للسياق الزمني الذي يتضمنها .. الفهم الذي لا يجرّد العالم من الفناء، وإنما ـ على الأقل ـ من الصمت الملازم له.

“قبل زيارة السادات للمنصورة، أتذكر أنه قال بنفاد صبر: “اعلموا أن للديموقراطية أنيابًا” وفي تلك الأثناء ذاعت حكاية “عاشور”. امرأة في نحو الثلاثين من عمرها، طويلة وتميل إلى البدانة. فجأة كستها علامات البلاهة، وصار الشباب (من الذكور فحسب) ينادونها “عاشور”، فتقذفهم بما تطوله يداها وتكيل لهم السباب. قيل إنها حبلت من أبيها الكهل الضرير، وكانت ثمرة ذلك طفلًا جرى إيداعه في دار لرعاية الأيتام في طلخا”.

لا يتعلق الأمر بالحنين فقط، وإنما بالرؤية الاستثنائية المتعذّرة للماضي أيضًا .. بامتلاك بصيرة كاشفة لما وراء هذا الماضي .. باستيعابه خارج الإطار الذاتي، كلطشة ضئيلة باهتة في لوحة بالغة العدائية والغموض .. كأنها تحفيز للذكريات على الوصول إلى الأورجازم المعطّل بوصفها أحلامًا، ليست ملعونة بغياب التفسير، وإنما لأن هذا الغياب يُرجئ طوال الوقت خلاصًا مبهمًا أو استدراكًا ملغزًا للأمر .. هذا ما يجعل الماضي دائمًا محل شك، وحينما يسأل الراوي أيًا من الذين يخاطبهم إن كان يتذكر حدثًا ما، فكأنما يريد التيقن من أن هذا الحدث قد وقع بالفعل، وبالكيفية التي يعتقدها الراوي .. لهذا أيضًا تبدو هذه المراجعة للتاريخ العائلي كأنها تشريح للسيرة البشرية في نطاق البحث عن ثغرة لتحريرها من الضجيج والفوضى، ويبدو الراوي كحصيلة مرتعشة من الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية، أو كخليط متطوّح من الجروح المتراكمة التي سبقت وجوده الشخصي .. يتمثل هذا في الصوت الذي يوقظه مفزوعًا فجأة لشخص يعتقد بأنه يعرفه، ولكنه لا يتمكن من تحديد صاحبه .. “مرة يكون الصوت لرجل، ومرة يكون لامرأة، وثالثة لطفل أو طفلة، وأحيانًا يكون لأكثر من شخص” .. الصوت الذي يأتي من داخله وليس من الخارج كما يتصوّر .. الذي ينتمي إلى جميع من عرفهم ويعيشون في باطنه المتصدّع .. الذين لم يعرفهم ولكنهم يشبهونه، وقد استعاروا صوتًا مألوفًا له .. صوته الموزّع بين كل هؤلاء باعتباره متناثرًا في حيواتهم .. لا يقصد النداء ذلك النائم وحده في غرفة مستقلة، بل الكائن المفقود الذي أضاعه من قبل أن يبدأ في الزحف داخل المتاهة.

“قيل إن عاملًا في ورشة دوكو سيارات هو من قتلها حرقًا لأنها تصدت لمحاولته النوم معها ومع بناتها، وقيل إنه ارتكب فعلته انتقامًا من المرأة نفسها؛ لأنها تلكأت في دفع مبلغ كان يحتفظ به لديها على سبيل الأمانة. فاكر يا ماهر الحادثة دي؟ قال: أيوه فاكر”.

ثمة أحداث يسردها الراوي كوقائع حقيقية، أي تنتمي دون إشارت ريبة إلى واقع الرواية، وليس المقصود هنا واقع كاتبها وإنما حياة الراوي في متنها، لكنها بالنسبة لي أقرب إلى التوهمات .. مشاهد نقية تمامًا من علامات الشك، لم يترك الراوي دليلًا لعدم الثقة في وجودها، وأراها في المقابل غير حاضرة إلا في ذهن الراوي .. لكنها ليست توهمات طائشة بل اختلاقات مقصودة من اللاوعي، كأنما يدبر الراوي لعبة سرية، لا يدركها بوضوح، حيث تتأمل الذات نفسها على نحو مغاير، غير منطقي، ككابوس لعينين مفتوحتين، أو عبر ما يمكن تسميته بفانتازيا الاكتئاب .. اللعبة التي تُبطل خصوصية الفانتازيا ذاتها، وتخرّب استقلالها عن المعتاد .. لنقرأ مثلًا هذا الحدث الذي اعتبره متوهمًا من الراوي:

“قبل بلوغ نفق العباسية تباطأت حركة السير. كانت على يساري سيارة “سكودا” يجلس إلى جوار سائقها طفل في نحو الثامنة من عمره. نظر السائق نحوي وسألني: “أنت مصري؟” قلت له: “أيوه” .. قال: “لو بتتعذب في البلد دي مش هتسيبها؟”. قلت له: “لو فيه فرصة هسيبها طالما الحكاية كده”. قال: “أنا عمري 47 سنة وبيعذبوني بقالهم سبع سنين، وعشان كده هسيب البلد”. قلت له: “طيب راجع نفسك عشان خاطر الطفل ده” .. هنا أمسك بمصحف وقال لي: “والمصحف هعدي الحدود دلوقتي ومش هرجع تاني أبدًا. أنا لازم أنفذ كلام ربنا”. ثم انطلق بمجرد اشتعال الضوء الأخضر، في اتجاه شارع الجيش، فيما توجهت أنا يمينًا لأجد أخي ماهر في انتظاري”.

ما الذي يمكن أن يُعد دليلًا على كون هذه الواقعة ليست حقيقية، أي لا تنتمي إلى واقع الرواية كما يبدو؟ .. قد تكون مقارنتها بهذا المقطع هي البرهان على أن الراوي كان يتوهم حواره مع سائق السيارة التي يجلس طفل في الثامنة بجواره:

“لا شك أن حاجتي، بعد أن تخطيت الخامسة والخمسين من عمري إلى المودة والسكن هي أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك أجد أن بلوغ تلك الحاجة ليس أمرًا مضمونًا، بما أن سلمى لم تنته بعد من أداء دور الأم والأب في رعاية أولادها الثلاثة. لن يتاح في الوقت الراهن أن نقيم معًا طوال الوقت؛ فليس مستساغًا أن يجمعنا بيت تقيم فيه مع ابنتيها وابنها. وأنا أيضًا لست مستعدًا للابتعاد عن باهر، وهو في ذروة مراهقته، التي لا تخلو من الرعونة الشديدة أحيانًا والتهرّب دائمًا من تحمل المسؤولية”.

مشهد آخر، أو بشكل أدق هذه الكلمات تحديدًا أراها لم توجد إلا في ذهن الراوي:

“أما أعجب ما حدث مع ابراهيم السمكري، فهو أنه قال لي فجأة، وأنا أهم بمغادرة ورشته: “أنا ليا عندك طلب، عاوزك تشوفلي واسطة عشان أشتري كارنيه نقابة الصحفيين!”.

وما قد يُعد دليلًا على أنها كلمات لم تصدر من السمكري، وإنما تصورها الراوي كذلك هو مقارنتها بهذا المقطع:

“ثم إن مدخراتي صفر: تلك حصيلة ثلاثين عامًا من العمل في الصحافة .. عمل متصل في مكانين؛ “عرب اليوم” ووكالة “مصر المحروسة”. بالكاد حققت الستر. والآن يكاد الستر يذهب بلا رجعة، وأنا على أبواب التقاعد الذي سينزل بدخلي إلى أقل من ألفي جنيه شهريًا”.

ما تُظهره “زيارة أخيرة لأم كلثوم” كتداخل مستمر ومتعمّد بين الخاص والعام هو محاولة الراوي للقبض على توحّد قائم بالفعل، وغير مرئي بينهما .. التوحّد الذي شيّد تاريخًا أصليًا للعالم في غفلة من العابرين نحو الموت .. لذا فعماء الراوي هو ما يجاهد للعثور على هذا التوحد الخفي بين الخاص والعام، أي بين الأماكن والأزمنة والكائنات كافة حيث لا تؤدي جميع الأشياء المتمايزة والمتنافرة إلى بعضها، بل إن جميعها أشياء واحدة، يشكّل فورانها المتأجج ظلامًا راسخًا في روح الراوي .. لنلاحظ على سبيل المثال كيف ينتقل من وصف الأزمة التي تعانيها “عرب اليوم” إلى شهادة مبارك ضد مرسي ثم إلى الحكم الذي صدر بسجن امرأة لثلاث سنوات بعد تحرشها جنسيًا بقرد محبوس في قفص بأحد محلات بيع الحيوانات الأليفة في المنصورة .. كيف يبدأ السرد بالتحاقه بالصف الثالث الثانوي عام 1981 بمدرسة الملك الكامل، في حي توريل غرب المنصورة، ثم يتحدث عن الخواجة “توريل” نفسه، والأرض التي تبرّع بها لحديقة الحيوان، قبل أن يعود إلى كلمات أبيه “لو اضطريت أبيع هدومي عشان تكمل تعليمك هعمل كده” .. كيف يرسم لقاء جسده اليافع بجسد سهام التي في مثل عمره فوق سطح بيت عزبة عقل ثم ينتقل إلى عمل سهام في بوفيه كلية الآداب، وفتور علاقتهما، وتجدد تفكيره في ابنة عمته كزوجة محتملة، ثم يتحدث عن مبنى كلية الآداب، وشارع جيهان الذي يقع به، وعن اسمه الأصلي “شارع عبد الرحمن الخميسي” .. العماء الذي يطارد المطلق الضامن لأي ذكرى أن تمر دون وعي منها عبر كل جسد وحيّز وفي كل لحظة، كأن الحكايات المختلفة في حقيقتها مرآة ثابتة، لا تتغير، لهذيان جحيم واحد، لا يتبدل بالضرورة، وما يقوم به الراوي في “زيارة أخيرة لأم كلثوم” هو نوع من المسايرة لهذا الهذيان .. المسايرة التي تجسدها الانتقالات المفاجئة، غير المحكومة شكليًا، بين الماضي واليومي، والخاص والعام، ويقودها الخيال، كمحاولة للانتصار على شرط الحياة المحكوم بالزوال مثلما كتبت إيزابيل الليندي في خاتمة رواية “صورة عتيقة”، والملحة على الراوي في سرده للذكريات.

“بطلة رواية “صورة عتيقة”، ستتمكن يا طاهر في النهاية من لمّ شتات ماضيها، منذ أن ولدت وستلم حتى بملابسات ارتباط أمها، التي ماتت وهي تلدها بأبيها الذي رفض الاعتراف بها، وتغاضى عن حملها اسم شخص آخر. لكن ماذا عني أنا يا صديقي؟ الشتات الذي لفظته الذاكرة لا يزال يبدو أصعب من أن تتمكن من استعادته على نحو مماثل، على الأقل الآن”.

أن تخلق محاولاتك المنهكة للتذكر إلهًا مضادًا (عقل)، مرسومًا على صورتك (الضجر)، ويحمل اسمه المكان الذي عاشت فيه أسرتك (عزبة عقل)؛ فهذا يعني أنك خلقت مجازًا للماضي، للانطواء العاجز داخل هامش العنف العائلي، للاكتئاب، لقسوة الزوجة، للرغبة المزدوجة في استردادها والانفلات من سخفها .. المجاز الذي تحلم به قادرًا في لحظة مباغتة وخارقة أن يحوّل يُتمك إلى أسطورة فعلية تتجاوز تلك التي حاولت إيزابيل الليندي أن تخلقها في “صورة عتيقة” .. المجاز الذي تصير إليه استنادًا إلى الإله الذي خلقته بنفسك .. حينئذ يمكن للأسطورة أن تصير واقعًا بديلًا، يبدأ بعد نسيان كامل.