كتابة وحوار: أسعد الجبوري

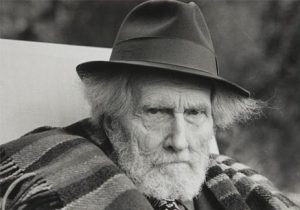

كان يجلس على كرسيّ عالٍ من القش قرب ضفة نهر شبيه بالتايمس، وهو يدخن الغليون وإلى جانبه كلبه من نوع “جيرمان شيبرد”. كان الرجل مأخوذاً وهو يتأمل لغةَ المياه في تلك اللحظات. هل هو الشاعر ت. س. إليوت؟ نعم. كان هو بشحمه ولحمه وبالمدخنة الهادئة لتلك الأفكار التي تتصرف بشكل رتيب ومحافظ. فالشاعر الذي وجدناه في عراء تلك المنطقة السماوية، لم تنضب حيويته، عندما راح يجتهد بمحاولاته الحثيثة من أجل كسر حال الجمود التي وجد نفسها بها في تلك الجلسة التي امتدت لساعات، بفعل تدخلات بعض النسوة، ممن كنّ يعرّجن لإلقاء الملامات على الشاعر، وتأنيبه تضامناً مع زوجته الأولى السيدة فيفيان. ومن أجل أن لا يستمر الضجيج، وتحدث القطيعة بيننا وبين الشاعر بفعل الشغب الأنثوي، جلسنا فاتحين باب الحوار:

*لسنا في “أربعاء الرماد”. نحن الآن بصحبة يوم أحد. ولا أعتقد أنك ستحبذ تغيير موعد حوارنا معك إلى وقت آخر؟

– معك حق. ولا مانع من أن نحقق شيئاً من وراء هذا الحوار. فكلّ الأيام قطعُ غيار من ماكينة صنع الرماد. الآلاتُ متشابهةٌ، وما يتعطل منها سرعان ما ينتهي به المطاف في هاوية الزمن الواسعة. تلك التي لا تزال بلا حدود نتيجة الكسل الفيزيائي.

* كأنك تريد إلغاءَ مستوعبات الزمن كما فهمت! وإذا كانت الفكرةُ على هذا النحو، فهل ستدعو إلى محونا كمدافن لهذا الزمن الذي يجري في داخلنا، وينام بين طبقات لحومنا ويتبدد؟

– أنا لا أريد أن أُلقي جثة الزمن داخل مستوعب جنازةٍ تنتمي لأحدنا. لكني أعتبر كلَّ نبوغ فني، يجب أن لا يتسبب بجرح لذّة الوجود العائمة كالنقطة في أعماق كل منا بشكل عام.

* أنتَ تترك سهمَ كيوبيد، وترفع عصا الفيزيائي في وجه التاريخ منذ أول لحظة يا سيد إليوت!

– إذا أردتَ أن تسعى وراء الشعر، فهو في الأصل بناءٌ فيزيائي على تلال من اللغات الباردة والحارة على حد سواء. هناك، أي في ذلك المجال المكهرب تنمو الكلما، كلّ على إيقاعها الخاص، ومن دون التزام المعنى الواحد.

* هل تعلمتَ ذلك من الشق الأميركي في سانت لويس بميزوري مسقط رأسك، أم استخلصه من ثقافة الانكليز في جامعة هارفارد؟

– أنا عشتُ على الأرضين، أميركا – بريطانيا من دون أن يتسبب لي فيهما ذباب التسي تسي بأي مرض من أمراض النوم. بل قلْ إني حفرتُ نفقاً ما بين الأرضين، لتتصل اللغة بكائناتها عبر ذلك المترو. الحياةُ، كانت تريد ذلك، مثلما هي الكلمات.

* هل لك أن تعرّف لنا مسقط فلان من البشر؟

– لا أعتبر مسقطَ المرء هو المكان الذي يولد فيه، بل هو اللحظة التي تسقط فيها علبةُ الكلمات بألوانها في رأس المخلوق الآدمي. ذلك هو اعتقادي الحاسم.

* بمعزل عن التربة؟!

– التربةُ وعاءٌ لإغراق المرء بمعادنه ليس إلا.

* هل أجريتَ على بعض تلامذتك فحوصاً من هذا النوع؟ وأين: في السوربون في أكسفورد، أم في البنك أو دار نشر “فابر آند فابر” التي سبق أن عملتَ فيها؟

– قد لا يتمكن النقد أو النقاد على وجه الخصوص من إدارة أعماله ضمن مساحات تلك التربة، وخصوصاً إذا انتصرت فيها فلزاتُ الشِعر، وتحول فيها الفني إلى طاقة لشحن الآخر. فالثمار المكتنزة بالمعادن الثمينة، عادةً ما تثير القلق في وجه الريح. لقد كنت متعاطفاً مع بعض تلامذتي في قراءة نصوصهم، إلا أن أغلب أولئك التلاميذ، سرعان ما يتحوّل إلى ندّ.

* وتنتهي تلك التجارب إلى الفشل بسبب الازدحام الأناني لذات ت. إس. إليوت؟!

– يجوز أن تعزو ذلك إلى شدّة الأنانية وسيطرتها على حواسيّ، إلا أنني لا أحسبها بالفعل السيئ الذي يقوم بتدمير تلك العلاقات بيني وبين الآخرين. فهناك نصوص غير قابلة للاستمرار حياتياً. وهناك قصائد من فئة الخدج الذين يحتاجون إلى وجود حاضنة.

* أنتَ عملت موظفاً في أحد بنوك انكلترا. فما الذي اكتسبته من وراء احتكاك أوراق الشعر بأوراق النقد والبنكنوت؟

– كنت أحلم بأن تسنح لي فرصة التوظف في بنك. وعندما تحقق لي ذلك، شعرتُ باستكمال المشهد السينمائي الذي سرعان ما بدأ بالتدفق في مجرى حياتي الشعرية عبر أفلام الكاوبوي. أتعرف لماذا؟ لأنني بتُّ أتخيل العديد من كمائن اللصوص، وهي تنصب لي على الطريق الواصل بين منزلي والبنك. عدا ذلك، أردت أن أكون مشبّعاً برائحة المال قبل قبض جائزة نوبل.

* وبتأثير من ذلك أصبحت موفراً في كتابة الشعر؟

– ربما ثمة شيء من ذلك القبيل. لكن الجانب الأعظم لسبب تلك النزعة الاقتصادية، جاء بدافع آخر يتعلق بنظام الادخار. فقد جعلت رأسي حصالة أُسقط فيها الكلمات يومياً، لأحصل في نهاية العام على مبلغ يبقي أثراً في حياتي، وكذلك ليشغل الآخرين بقوته.

* أهكذا جاءت قصيدتا “الأرض اليباب” و”الرجال الجوف” على سبيل المثل؟

– لا تستثنِ “بروفروك” أيضاً. لذلك قلت ذات مرة: “سمعتي في لندن مبنيةٌ على قليلٍ من الأبيات، وتصونها طباعة قصيدتين أو ثلاث في السنة. الشيء الوحيد المهم أن هذه القصائد ينبغي أن تكون كاملة وفريدة من نوعها، بحيث تصبح كل واحدةٍ منها حدثاً بحد ذاتها”.

* من يقرأ قصيدة “الأرض اليباب” يشعر بالازدراء الذاتي، كأن شيخاً كتب تلك القصيدة من أجل توبيخ العالم فقط. علماً بأن إليوت الشاعر النضر الشاب هو مؤلفها !

– أنا حاولتُ إعادة إنتاج قذارة الحرب العالمية الأولى التي أغرقتني بمآسيها، بقذارة حسيّة على الورق. ربما أنا غيرّت عنوان تلك الحرب فقط، لأطبع كتابي في 1922 تحت اسم “الأرض اليباب”.

* ألا تظن أن بعض الخداع مُورس في كتابة تلك القصيدة التي جاءت مموهةً بمآسي الحرب، ومتلافيةً تلمس ولو القليل من جحيمك مع زوجتك الأولى فيفيان هيغ وود المريضة عقلياً؟

– يمكن اعتبار الزوجة فيفيان هيغ وود آلةً من آلات تلك الحرب. ما المشكلة؟ لقد كانت المرأة مريضة وموزعةً العذاب على الآخرين، وأنا في المقدمة.

* ألذلك تركتها بعد 18 عاماً من الزواج في المصحة، وعدتَ إلى مسقطك الأميركي؟

– بعد تردّي حال فيفيان العقلية، لم أجد ما أفعله آنذاك سوى الفرار من الجحيم. فقد كادت الكتابة في لندن أن تغلق في وجهي الأبواب. وكنت قد كتبت لصديق لي في لندن “ان تاريخ الحياة مع فيفيان كله كان مهزلة بشعة”، وان “أميركا لم تغير شيئا سوى أنها أوضحت لي بصورة أكثر جلاء حقيقة أني استطيع ان أكون سعيدا نسبيا بمجرد الابتعاد عن فـ… ولا استطيع ان أواجه احتمال الاستمرار في الحياة نفسها التي كنتُ أعيشها في لندن”.

* هل كانت فيفيان مصابة بالشيزوفرينيا مثلاً؟

– بل كانت مصابة بالعقل اليباب.

* ذاك يعني وجود آثار لبصماتكَ على أرض فيفيان اليباب المحروقة. وقد لاحظ هافندن الزميل الباحث في معهد دراسات الأدب الانكليزي بجامعة لندن ان كتّاب السير يتحدثون عن العذاب الذي لاقته فيفيان منكَ ولكن “هذا الجزء من الرسائل يضع ذلك في إطاره الصحيح، ويبين انك رجل رحيم جدا وكنت حقا تعاني بسبب ما تشعر بأن عليك أن تفعله. وكنت حاضرا على الدوام لدفع تكاليف علاجها إلى الأطباء الاستشاريين وإرسالها الى مصحات معروفة جدا. ولكن وقتا يأتي تدرك فيه ان هذا سيكون قضية تضحية مدمرة لنفسك”. كتبتَ في شباط الى صديقة العائلة اليدا مونرو تقول “ليس عندي شك بأن مزاعم ستطلق عن شتى صنوف الدوافع المغرضة للنيل من دافعي الحقيقي والواضح الوحيد وهو أن انعم بالهدوء لعملي والتخلص من سم البغضاء والادعاء”.

– لقد قمتُ بزيارة فيفيان الليلة البارحة في الملعب الأزرق للغولف المقام على بلاجات السماء الثانية. وجدتها تمارس اللعب مع مجموعة من البارونات. وما إن رأتني أمامها شاخصاً، حتى رمتني بالمضرب لتأخري عن مرافقتها إلى البيت.

* ماذا حدث بعد ذلك؟ هل أخذتها بالأحضان وذهبتما في رحلة رومنطيقية بين طبقات السموات؟

– لا. لم يحدث شيء من ذلك القبيل. بقيت أمامها مثل دجاجة واكنة على بيضها. لا أعرف ما الذي حدث لي بالضبط. لذلك تركتني وغادرت المكان مع صديقها المنتفخ العضلات.

* دعنا نقفز فوق جحيم فيفيان أو لعنتها ونسأل: من أين نبعت خصائصك التراجيدية في الشعر؟

– قال لي العرّافون عن ذلك، بأن تلك الآفاق التراجيدية التي طغت على معظم نتاجي الشعري، إنما جاءت من مصدر واحد لا غير: تنظيم اللغة وجعلها كائناً بمعزل عن الفوضى.

* وهل تؤمن بالعرّافين؟!

– بكل تأكيد. فالشاعر الذي ولد وترعرع في كهوفي الباطنية، يؤمن بأن الشعر قراءةٌ في المجهول، مثلما هو تأويلٌ لأحداث الشاعر الداخلية المتلاطمة مع حركة سير الكائنات في الخارج. وإذا حدثت خربطة بين الداخل والخارج، فإن الاحتكام للعرّاف ضرورة لا بد منها. أتعرف لماذا؟ لأن العرّاف أشبه بمدير مصرف، عادة ما يملك القدرة على إقراضنا أحلاماً يمكن التصرف بها، ولو بشكل وهميّ.

* أنتَ كتبت في المسرح: “لم شمل العائلة” (1939)، “حفلة كوكتيل” (1949)، “الموظف الموثوق به” (1953) و”رجل الدولة الكبير” (1958) وأعمالاً أخرى. فهل رغبتَ بتأسيس اتجاه نقدي جديد، للاهتمام بمعالجة ظواهر المجتمعات من خلال المسرح؟

– ذلك أمرٌ مفروغ منه.

* وهل من أجل ذلك الرأي قلت “إن الفن ينبغي أن يفهم لا مجرداً، بل في سياق الأعمال الفنية السابقة”؟

– كنت أنظر إلى العملية الأدبية – تفكيراً وإنتاجاً وديكوراً وطباعة- على أنها لا تستغرق إلا وقتها الفني على الخشبة، فيما زمن الكاتب هو الأصل من كل العملية الأدبية التي تبني معانيها في لحم القارئ، مهما بلغت قسوة ذلك اللحم من القوة والممانعة.

* لكنكَ مغرم بالعوالم الميتافيزيقية، فما الذي جذبكَ إلى هناك. هل هي الفلسفة؟

– كلما جلستُ على كرسيّ، أخذني الزمن بالاستغراق في مفاصل الكون. بعد ذلك أطهّر النفس من الشوائب، مستسلماً للدلالات التي تحثني على الانضباط في التأمل. أي بعدم السير وراء السراب الشعري المنفلت من مخازني الداخلية.

* لقد سُمّي الشعراء بحق- يقول هارولد بلوم- بالإلهيين، أي النبوئيين، المشتقة من الإلهي، أو من منْ يؤلّه أو يتنبأ. هذا العلم سمّي بربوبية الشعر، وقد عرفّه هوميروس بأنه معرفة الخير والشرّ. ما رأيكَ أنت في مثل ذلك القول؟

– الشعر تجاوز الخير والشرّ إلى موضوعات التنبؤ بالمناطق الواقعة في ما وراء القلق الوجودي.

* هل ذهبت في رحلة ميتافيزيقية؟ وماذا اكتشفت هناك بالضبط؟

– كنت دائم الذهاب إلى ما وراء غيوم الجسد. ومع ذلك لم يجرؤ أحدٌ من عمّال الذاكرة على التصريح بشيء يخصّ طقوس تلك العوالم الواقعة هناك.

* أبسبب يتعلق بضرورة أن يخلقَ كلُّ شاعر نفسه بعيداً عن الصورية والتعبير الذاتي وقصيدة النثر؟

– أنا كنتُ صديقاً للمعرفة التي ولدت من أجلها، ليس إلا.

* قال عنكَ مايكل هـ. ليفنسن: “لقد نسف إليوت على نحو محكم سلسلة المفاهيم السائدة سابقا كاليقين والبساطة والحرية والتعبير والعاطفة… واتخذت مهمته النقدية صبغتها متمثلة في الهجوم على التعبير الشخصي غير المنضبط وتوكيد النظام والذكاء والشكل”. هل ثمة تعليق؟

– ربما لأن صوت اللاهوت في داخلي كان أقوى من أي صوت آخر. لذلك أصبح الروح بمثابة مزار لمؤانسة كل ما كان سهلاً ولا ينتمي للتعقيد في تلك الحياة.

* وهل كان ذلك مرتبطاً بنسف المقولات النقدية التي كان يسيطر بها الشاعر عزرا باوند على الأذهان؟

– وجدتُ في باوند عقبةً كلاسيكيةً ضخمةً. لكنني سرعان ما تدرّبت على تجاوزها، لأصبح أنا ومن أختاره من القراء في الضفة الأخرى من النهر.

* أحد الصحافيين يقول عن العلاقة بين الشعرين العربي والأوروبي: “إذا كان عبد الصبور قد نظر إلى إليوت على أنه غاية لم يستطع تمثلها، وإذا كان السياب قد استوعب تجربة إليوت من دون التمكن من الذهاب بعيداً في البناء عليها، فقد استطاع محمود درويش أن يتمثل الغاية، وأن يستوعب التجربة”. ما تعليقكَ؟

– لم يكن للعرب من أثر في شعري. أنا تأثرتُ برباعيات عمر الخيام التي ترجمها البريطاني ادوارد فيتزجيرالد. وحاولت تقليدها بمقاطع فاشلة. ثم هجرتها. فكيف لي بالدخول إلى معلقات الشعر الجاهلي وما تلاها من قصائد؟ لقد حاولت التعايش مع شعر العرب من خلال الاحتكاك الافتراضي بنجومه، وبخاصة المتنبي، إلا أنني سئمتُ تلك الطريقة. وجدتها لا تفضي إلا إلى الفراغ واللامعنى.

* هل لأن الشاعرَ لا يمكن أن يكتب بلغتين بالإبداع ذاته على حدّ تعبيركَ؟

– أجل. فما من شاعر كتب شعراً مميزاً وترك أثراً، وهو بقلب اصطناعي. اللغةُ الأخرى قلبٌ اصطناعي، لا يمكن الركون إلى صحة موقفه من الأحاسيس ومن أحداث العالم. لذلك ستبدو الكتابة ركيكة ورخيصة المفردات والمعاني من دون اللغة الأم.

* وهل تظن أن الضيق النفسي والشعور البليغ بفقدان الأجنحة هو مرضٌ يقوّض قوةَ الشعر؟

– لا يقوّض. لكنه يجعل النفقات الكلّية للشعر أكثر فداحةً من كتابته.

* هل لأنك نصف سلفي نصف حداثوي نصف مراهق نصف كئيب نصف مجنون؛ شاعرٌ لك القدرة على الذهاب بالقارئ إلى أرض الغموض والطلاسم والتعقيدات بالقدر الكافي كما ورد في قصيدة “الأرض اليباب” مثلاً؟!

– لا أدركُ النقطةَ التي يجب الانطلاق منها للردّ على هذا السؤال. لكني سأتبع ما قاله عني الناقد العراقي عبد الواحد لؤلؤة: “بهذا “الأسلوب” الجديد يطلع إليوت على قارئ الشعر الانكليزي في أول عقدين من القرن العشرين، فيحدث صدمة لمن تعود على ميوعة العواطف في شعر جماعة “مرض العصر» من بودلير إلى أوسكار وايلد والتابعين، ويحدث صدمة كذلك لمن تعوّد رهافة الحساسية الرومنطيقية التي تدغدغ العاطفة ولا تقلق نعاس الفكر. في شعر إليوت على القارئ ان يحيط علما بأهم شاعر أوروبي في بواكير عصر الانبعاث، وهو دانته وما يمثله من ثقافة قروسطية مسيحية”.

* ألا تعتقد أن في قصيدة “الأرض اليباب” من عطر التصوف المسيحي ما يثمل كل رأس؟ أو أنها ليست إلا حفلة إعدام للزوجة فيفيان مع جميع مكوّنات الطقوس التي كانت تعيش فيها؟

– الحرب العالمية الأولى التي تحدثت عنها، كانت بمثابة حفلة إعدام لجميع عناصر الوجود، وكل بدوره وبحسب التوقيت الذي تدّق عقاربه. لا بد أن تكون فيفيان ضمن ذلك التيار الحربي المُغذّي للفوضى التي تفرضها فلسفة العدم.

* لكَ مقولةُ تطرحُ فكرة “إن لم تستطع أن تكون نجماً في السماء، فحاول أن تكون مصباحاً في المنزل”. فأي من الاثنين هو إليوت: النجمُ أم المصباح؟

– أنا لست غير شمعة للغفران، وأحاول متمنياً أن يضيء بعضٌ مني بعضاً من الظلام الذي يحيط بالآخرين، سواء أكنت نجماً أم قنديلاً أم شمعةًاختراق الظلام هو العمل الأهم، لأن العتمة محرك الكراهية والشر والدم على الأرض.

* ألا تعتقد نقدياً أن صعود الآلام، غالباً ما تأتي من لحظة الالتصاق بالماضي كمخزون هائل وضخم من المشكلات والصراعات بين الشعوب؟

– مثلما قلت في السابق، أكرر اليوم: “كل شيء من وجهة نظر واحدة ذاتيّ ومن وجهة نظر أخرى موضوعيّ، فلا يوجد على الإطلاق وجهة نظر يمكن على أساسها صنع أي قرار”.

* أظن أنك تتمتع بأخلاق كلاسيكية داخل الشعر والنقد على السواء. هل تعتبر نفسك شاعراً استثمر قوته من سلوكه كرجل محافظ، شاعراً جنتلماناً في مجرى التراث والمعاصرة؟

– كان الشعر الذي أتيتُ به إلى آلتي الكاتبة، شعراً غير مستعجل. غير ضالّ. ولم يعط أيّ من مقاطعات جسمه للمراهقة اللغوية. فقد كتبت شعراً ونقداً من دون التمتع بلذة الانحراف.

* ولمنْ تركتَ تلك اللذّة؟ بل هل تؤمن بفراغ الشعر من اللذّة أصلاً؟

– كنتُ أوبخ نفسي على بعض الجَدَب الذي أصاب قصائدي على الرغم من العظمة الاجتماعية والفخامة الفلسفية والتجاذبات البلاغية التي تربط الكلمات بعضها ببعض. إلا أنني طالما كنتُ أخفض صوتي بعد كل جملة تخرج مني، وتصبح في العراء. أنا ضحيتُ باللذّة السريعة الموقتة، لأضمن لذّة التمتع بالأرض الخراب. أو بالجسد اليباب على وجه الدقة.

* ماذا وجدتَ في هذه السموات من آثار تدل على الأرض القديمة. هل صادفك وجود الشاعر إزرا باوند أو آرثر سايمون صاحب كتاب “الحركة الرمزية في الأدب” الذي سبق أن قلبَ حياتك الأدبية رأساً على عقب؟

– لا. لم أر أحداً. فقط، رأيت شاعر الأوروغواي الرمزي جول لافورغ وهو يطاردني في مترو أنفاق السحاب، من دون أن أمكنّه من نفسي.

* يطاردك بسبب يتعلق بسرقات شعرية حدثت له معك على الأرض القديمة. لافورغ يعد من الشعراء الرمزيين إذ تجمع قصائده ما بين الكآبة العذبة وسيطرة الأنا اللاواعية. يرشح في كتابته شعور بلحظية الحياة عبّر عنه بنوع من السخرية المليئة بالألم. كذلك يتميز أسلوبه بالفرادة، إذ كان يبتكر الكلمات أو يربط ما بينها بعلاقات غير متوقعة. ولئن تبع في بداية مسيرته الشعرية الشعر التقليدي والعروض القاعدي ولا سيما في “نشيج الأرض” Le Sanglot de la terre، فإنه لم يلبّث أن بدأ يجنح نحو الشعر الحر. كذلك قلّد في بعض قصائده الإيقاعات الشعبية الموجودة في موسيقى الأرغن الجوال وأعمال المغنين الشعبيين. ويقال إنك نهشت من لحم شعره، لتصنع جسم “الأرض اليباب” و”الرجال الجوف”. هل تستنكر تهمة مثل هذه؟

– لم أقم بالسرقة الكاملة، بل جَرّبتُ التطعيم على طريقتي فقط.

* وهل تنطبق عمليات ذلك التطعيم الشعري على الشاعر الانكليزي جون دون بعد اختفاء شعراء “السونيت” وظهور “شعراء ما وراء الطبيعة”، ريتشارد كروشو، أبراهام كاولي، جون دون، جورج هربرت، الذين عبّروا في جمال وديع، عن الهدوء والتقوى في بيت الكاهن الأنغليكاني، وقد سمّاهم صمويل جونسون “ميتافيزيقيين”، من ناحية واحدة فقط، لأنهم نزعوا إلى الفلسفة واللاهوت والجدل، وأساساً لأنهم اختاروا عن ليلي، أوجونجورا، أو البلياد- أسلوباً يتميز بالبدع والنزوات اللغوية، والذكاء اللفظي والتركيبات المعقدة، والمقتطفات الكلاسيكية، والغموض المتكلف. على أن شيئاً من هذا كله لم يحل دون أن يكون جون دون أرق شعراء العصر، فكيف نجحت بكل هذه التعمية للقارئ؟

– لم يحدث شيء من ذلك القبيل، ولكن الرياح طالما كانت تأتي بالرذاذ المتطاير من مختلف مياه شعراء، ليمتزج بالحبر، فيخرجُ من رحم الآلة الكاتبة بمخلوقات متعددة الأجناس والطقوس والتعابير الشبيهة بظهور البطاطس من الأرض.

* وهل كان لصديقك الفيلسوف برتراند راسل وجهة نظر في ما يتعلق بطقوس شعرك الغائمة في اللاهوت والفلسفة والأبعاد السلفية لرموز الغرب؟

– لم يتدخل برتراند رسل في الشأن الشعري. لقد وفّر لي الرجل كل الظروف للتعارف مع أدباء انكلترا. لكنه كان مبتعداً بسبب تلك الصورة التي كان يحملها عن وضعي العائلي البائس. بعبارة أدق، كان راسل يتهرب من المأساة الصامتة التي كنت أتلظى بها بعد تصاعد مرض زوجتي فيفيان ودخولها مستشفى الأمراض العقلية.

* هل صحيح انك تركت الشعر منعزلاً، وقمت بمسرحة الحرب العالمية الثانية من الداخل إلى الخارج؟

– هذا صحيح. فقد هيأتني الحربُ للمسرح تماماً. وجدتُ فيه قوةً تفوق تلك القوة التي عادة ما يتضمنها الشعر. فأن تجعل الأدب في مواجهة الناس، عليك أن تكون على الخشبة، ووجهاً بوجه. وإذا ما تحدثنا عن المجال المغناطيسي الضروري بين المؤلف والقارئ أو المشاهد، فما عليك إلا بالمسرح.

* لكن المسرح أشبه بالسفينة، وقد يجنح بالمشاهدين إلى حدود الغرق. ألا تعتقد بذلك؟

– إذا ما حدث شيء من ذلك القبيل، فهناك فرصٌ للإنقاذ، كأن يتمسك كلّ شخصٍ بقطعة من ألواح ذلك المسرح في حال انهياره.

* هل تؤمن بنظرية الطوفان، أم بفكرة التعويم من الغرق؟

– هناك ضرورة أخلاقية تحكم وجود المرء على الأرض، وكلها تتعلق بخبرة الإنسان وقدرته على توفير الخلاص المسيحي للغريق. فكل تعويم لخاطئ أو لخطيئة، هو في النتيجة من أعمال الغفران التي عادة ما تقود إلى المحبة بشكلها اللاهوتي البرّاق.

* هل الموتُ خطيئةٌ؟

– إذا كان الموتُ اعتداءً على الحياة بشكلها الأولي، فهو في بعده الآخر تنظيف للجسد من الترهل والشيخوخة والأعطال التي عادة ما تذلّ الآدمي، وتجعلهُ شبيهاً بالقبر المتحرك. الموت نظرةٌ عميقة في زجاج كل كائن حيّ ليس إلا. هناك الماكينات تدور، حيث ترى الأعطالَ وتتلمس خرابَ حواسّ الجسم بشكل دقيق.

* ألا تعتقد أن للمرء جسدين، الأول ينتهي خرباً في المقبرة، بينما يتبخر الآخر سالماً مسلحاً إلى الفضاء الخارجي؟

– أجل. أنا أعتقد بهذا الذي تقوله. عندما وصلتُ إلى هنا، فإنما وصلت بعد التخلص من تَدافُع الركّاب أو تزاحُمهم على الطريق السماوي. كنت أنظر إلى نسخة جسدي الأولى المهترئة وأضحك. ولو قُدّر لي أن أعود ثانيةً لتلك الأرض، فسأحمل قبري معي إلى هنا، من أجل أن أجري عليه بعض المطابقات أو التجارب النقدية، عسى أن أكتشف منْ كنت قبل ت. إس. إليوت.