أحمد عبد المنعم رمضان

أضيئت الأنوار والكلوبات الموجهة إلى جسده المدملك، لاذ الجميع بالصمت، تجمد الكل بمكانه، صرخة واحدة انطلقت من فم أحدهم بينما ظل الباقون على صمتهم. أكشن. حُبست الأنفاس وتوجهت الأبصار نحو الشاب مفتول العضلات الذى يتوسط المشهد.

كان مكتوبًا على بيته بخط غير منتظم ” بيت الكومبارس” وتحيطها بخطوط أصغر وأقل انتظامًا وتحديدًا، ” ملك الترسو”، ” شجيع السيما”، ” رامبو”، وكلمات أخرى يصعب تمييزها. كانت شقته بالدور الأرضى فى عمارة من الطوب الأحمر من ثلاثة طوابق، تتقدمها حديقة صغيرة، أشبه بالخرابة. بعض تلك الكلمات نُحتت على الحائط وأخريات كُتبت بطباشير أبيض يتطاير بمرور الأيام، ولكن كلمة (بيت الكومبارس) ظلت ثابتة فقد نقشها أحدهم بدهان أبيض حقيقى.

بالرغم من جسده المفتول إلا أنه لم يرهب الأطفال بقدر ما زاد من فضولهم نحوه، كانوا يجرون وراءه مجموعات فى أثناء خروجهم من المدارس، لا يتعدى طول أى منهم حدود وسطه، بعضهم يحاول لمس جسده الأقرب إلى اللغز بالنسبة لهم، يحومون من حوله، ويمد أحدهم يده الصغيرة فيلمس عضلة فخذه أو ركبته، ويفرون هاربين بينما يسابقهم الضحك، وما إن يلتفت نحوهم ليصرخ بوجوههم الباسمة، حتى يتلعثم، تختلط كلماته ويرتبك كعادته، فتزداد ضحكاتهم علوًا، يحيطونه، مكررين جملاً من الأفلام، مقلدين أبطال السينما، متحدين إياه، بينما يشق طريقه بينهم بمشيته غير المتزنة، مضطربًا ومسرعًا فى خطاه، يكاد يصطدم بأجسادهم الضئيلة، يتفاداهم ويتخبط، يكاد ينهار بنيانه، تحمر أذناه، ينفتح فمه دون أن ينطق شيئًا.

أكشن… ارتسم جسده على الحائط المقابل، وبرزت عضلاته المنتفضة على سطحه، حتى كادت تفتك بالجدران. واجهه خيال آخر لجسد نحيل متناسق يتقدمه بخطوتين، وفجأة مع إضاءة الأنوار، اختلط الخيالان وامتزجا حتى صارا كتلة متحركة من الظلال والظلمة المرسومة على الجدار.

جلس على أريكته المتهتكة، وعلى استقامتهما فرد ساقيه أمامه، لم يستطع أن يمد يديه لفك أربطة حذائه المترب، حاول أن ينزعه بقدمه الأخرى ولكنه فشل فتناسى الأمر، تنهد ناظرًا إلى سقف حجرته المتشقق واللمبة المتدلية فى منتصفه بينما تهدهدها نسمات الهواء الشحيحة يمينًا ويسارًا، سدد عينيه نحو الباب ليتأكد أنه أحكم إغلاقه بعد عودته المتأخرة من معاركه اليومية المفتعلة. صوت الكلاب يتصاعد فى الحديقة بشكل مزعج، انتابته خشية من أن يناديه أحد سكان العمارة طالبين منه أن يطرد الكلاب من حديقتهم أو ليسكتهم بأى طريق يسلكه، قرر أنه سيتجاهل أى صوت ينطق باسمه، فهو غير قادر حتى أن يمسح قطرات عرقه المنسابة على وجهه متخللة شعيرات ذقنه القصيرة، سرح متأملاً صوت نباح الكلاب وما فيه من موسيقى متجانسة، أغلق جفنيه ليتصلب وجهه كتمثال مهمل. اعتدل بجلسته آملاً فى استعادة بعض من قواه، نافضًا الأتربة عن بنطاله الجينز الباهت والتى شيرت الأسود القابض على جسده عضلى التكوين.

ظل صوت النباح مستعرًا عندما تخلله صوت تكات كعب حذائها الطويل، صمتت الكلاب أو توارى صوت نباحها خلف صوت الخطى الناعمة والنَّفَس المتقطع، اخترق رحيقها باب حجرته الخشبى، عبر إلى داخل غرفته الضئيلة متسربًا إلى أنفه. كان عبير النساء أكثر ما يفتنه فيهن، باتت أنفه مصدرًا لشهواته. تبين أنها الفتاة نفسها التى تأتى لأحدهم بالعمارة المجاورة، فلقد رصدها مليًا، تابعها واستننشق رحيقها الفائح.

عندما اخترقت أنفه تلك الرائحة التى اعتادت أن تثير شهوته، انتفض من مجلسه، سحب قميصًا قديمًا من فوق كرسيه المكسور، مسح به الحذاء، ثم توجه إلى الحوض الكائن خلف الباب، وأطلق الماء البارد فوق رأسه، فامتلأ الحوض بماء رمادى اللون، وانتعش شعره الخشن وتفككت بعض خصلاته المتداخلة، فصففها بيديه، ممررًا أصابعه النحيفة داخل سواد شعره متأملاً صورته المنعكسة على المرآة المكسورة. شرع فى فتح الباب ولكنه تعثر كعادته، حتى كادت تسقط صورة شادية التى تتصدر وجهه الداخلى، كانت صورة بالأبيض والأسود مظهرة مفاتن جسدها الفائر عبر قميص نومها الأسود ويعتليها شعار مجلة الكواكب، امتزجت الصورة بالرائحة الأنثوية المتسربة، فزادت دقات قلبه، واشتدت عضلات ذراعه ساحبا الباب المتعثر نحوه، وعندما لان الباب بين يديه، تثبت للحظات، تردد، لم يفتح الباب وعاد مجددًا إلى أريكته المتهالكة.

وقف خلف الكاميرا بينما يغوص البطل والبطلة فى قبلة طويلة، وتمتد يد البطل لتتحسس جسدها الشهى، كانت رائحتها نفاذة، مثيرة ومنفرة فى آن واحد، انتهى البطل من قبلته، وانفض الجمع، مسح كل منهما شفتيه بأصابعه وكأن شيئا لم يكن، نادى المخرج على الدوبلير ليزين البطل وجهه ببعض الكدمات الخفيفة. ظن الدوبلير أن هذا البطل لابد أن يكون أسعد من فى الكون، ولابد أن البطلة تُقِّبله بشهوة لأنه يستطيع أن يلكمه بهذه القوة حتى لو كان الأمر مجرد تمثيل.

كانت مهنته التى اعتاد أن يقوم بها، اعتاد أن يُضرب بدلا ممن يظن الجميع أنهم أثمن منه، وحيواتهم أقيم من حياته، حتى هو ذاته شاركهم ظنونهم، واحتفظ بصور أبطاله فى حافظة نقوده وعلى حوائط منزله وداخل أحلامه.

كانت اهتماماته مختلفة عن الاهتمامات العادية لأصدقائه، فكان يهتم بخلفيته، عنقه، رقبته، وكل ما يمت لظهره بصلة. وكأى دوبلير بالحياة، كان ينظر بعين الشغف إلى الأبطال، يتمنى أن يكون بمكانهم، وأن يقع تحت يده دوبلير فيوسعه ضربًا، ولكن بكتب تاريخ الدوبليرات، فهذا لم يحدث أبدًا، هو مخالف لنظام الكون الذى وضعه الأبطال وتواطأ على تمريره المخرجون، واستفاد منه المنتجون. لقد ارتضاه الجميع بما فيهم الدوبليرات الذين أيقنوا أن هذا هو دورهم بالحياة. حتى عندما قرر مجموعة من المخرجين التمرد، الخروج عن القواعد وقلب النظام، وطالبوا الدوبليرات بارتداء أفضل الملابس، وأن يحلوا محل الأبطال، أن يطلوا بوجوههم على الشاشة لأول مرة، أن يضربوا الأشرار، ينقذوا العالم، ويقِّبلوا الفاتنات، ثار الدوبليرات على هذا النظام الجديد، رفضوه، قبلما يرفضه الأبطال !! لقد خشوا من مواجهة الكاميرات وعدساتها اللامعة، خافوا من مس ضيائها لوجوههم الرقيقة. لقد آمنوا أن الدوبلير هو هذا الشخص الذى يقضى حياته فى تلقى الضربات، وهو لا يختلف كثيرًا فى ذلك عن أى شخص عادى، فالإنسان خلق ليتلقى أكبر عدد من الضربات دون أن يسقط، حتى يضعف وتخور قواه، فيسقط صريع أحدهم.

وقف أمام البطل واستسلم لضرباته المتلاحقة، سقط أرضًا، سالت دماؤه، بدا منهارًا، فصفق الجميع واحتضن المخرج البطل مهنئًا إياه.

كان كثير الوقوف أمام مرآته، يتبادل الحديث مع هذا الذى يواجهه فيها ويطيلان المناقشة، يتجاذبان الكلام ويختلفان ويعلو صوتهما، وقد يضرب أحدهما الآخر، قد يلكم وجهه الزجاجى فينجرح كلاهما، وتسيل الدماء على يد أحدهما وعلى وجه الآخر الذى يبدو متهشما ومنقسما إلى أجزاء متناثرة. كانت تنتهى كل هذه الأحزان بالتهام قطع من الشيكولاته الرخيصة محلية الصنع وهو مسترخ على كنبته المتهتكة.

وقف الدوبلير أمام البطل الذى سدد نظراته إلى العدسات المواجهة، استعد البطل لركل السكين التى يمسكها الدوبلير بيده اليمنى، أن يطيرها بركلة من قدمه اليسرى، ثم يهم بتوجيه بعض اللكمات إلى مختلف أعضاء جسده، يسقط على أثرها الدوبلير، فيصفق الجمهور وتتصاعد الآهات… ولكن، وقبل أن ينفذ كل منهما دوره، قبل أن يصرخ المخرج بحسمه المعتاد (أكشن)، قبل أن ينتبه البطل ويتوقف عن الضحك، كان الدوبلير قد شرع فى أداء دور جديد، دور لم يُمْلِه عليه المخرج، أمسك سكينه بحزم، حرك يده اليمنى سريعًا، أسرع من أن تلمحها عين، غرس السكين بصدر البطل، بقلبه تمامًا، بأحشائه، بكل مكان طاله، تسمر الجميع بأماكنهم وتوقف الزمن للحظات، التفت الدوبلير إلى الكاميرا لأول مرة، انعكست صورته على عدستها الدائرية، لم يسعد كثيرًا بمواجهة الكاميرا كما تصور، لم يجد المتعة التى طالما سعى إليها وتخيلها، ازعجته أنوار الكلوبات فزرّ عينيه، ثم رفع كف يده إلى جبهته حاجبا النور عن عينه، ولكنه ابتسم، رسم ابتسامة تمامًا كالتى يتقنها بطله القتيل، هكذا ظن أنه يفعل ما يمليه عليه الدور، ابتسم بينما غاصت أقدامه فى دماء البطل. لم يستمر ظهوره بقلب الكاميرا طويلاً، دقيقة أو أقل، ثم انقطعت الصورة ومالت الشاشة إلى الظلمة وتنغبشت صورتها الرمادية المائلة للسواد مصحوبة بأصوات ضجيج متواصل وصراخ وكلمات مندمغة غير مفهومة. كان الدوبلير قد أغمض عينيه، أسدل جفنيه، أرخى كل عضلات جسده، تأوه بصوت غير مسموع، لم يسمعه أحد، لم يسمعه أى من الجماهير، لم تسمعه إلا نفسه.

………………..

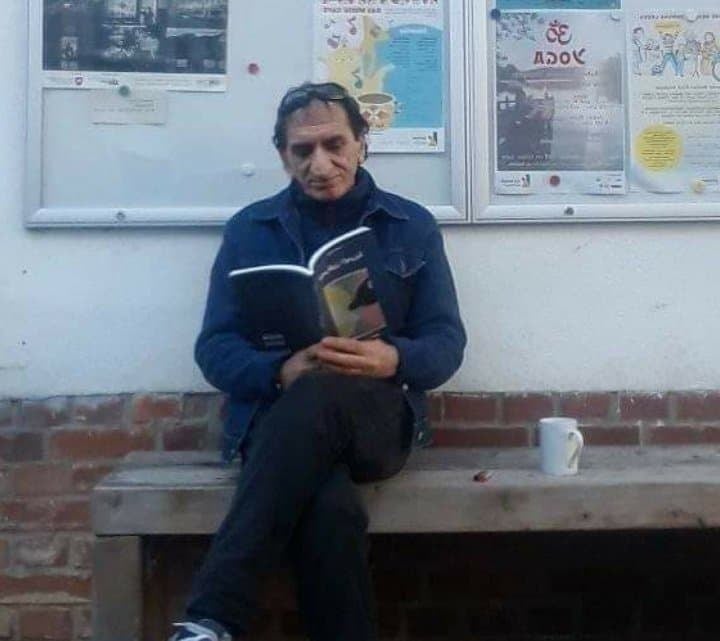

*من المجموعة القصصية ( أحلام الدوبلير)، صدرت أخيرا عن الهيئة العامة للكتاب.