ممدوح فرّاج النّابي

بعد أن نشرت مقالتي عن “جريمة تشوية مذكرات عميد الأدب العربي”، في أخبار الأدب في مستهل شهر فبراير 2019، راسلني أحد الأصدقاء وأخبرني بأن هناك مَن يدّعى بأن طه حسين سرق كتابه “الأيام” الذي بدأ نشره مسلسلاً في مجلة الهلال بداية من ديسمبر 1926، من أحد الأدباء في عصره. في الحقيقة لم أتوقف عند الحكاية مع أنّ صديقي أكّد الأمر وألحَّ على صدقه، بل ذكر صراحة اسم الشخص المدّعي، الذي – كما أخبرني – يتباهى في مجالسه بهذا القول ويردده كثيرًا، وكأنه صاحب اكتشاف عظيم. انصرفت إلى أعمالي دون أن أبقي لحديث صديقي أثرًا ليس استخفافًا بما نقله، بل انكارًا وتجاهلًا لأمر أقرب إلى “لغو الحديث” إن جاز لنا أن نستعير عنوان العميد “لغو الصيف” مع الفارق بالطبع!

لم تمضِ أيامٌ قليلة على ما دار بيني وبين صديقي، وبينما أبحث في مدونة النقد العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ لاستجلاء كتابات الريادة، التي كشفت عن ثراء علمي وفكري في كافة الاتجاهات، ولم يقتصر الأمر على طلاب البعثات، الذين أوفدتهم الحكومة المصرية آنذاك، وهي تتلمّس طرائق النهضة والتحديث ووجدتها في التعليم وحسب! وهي المفارقة التي تدعو للعجب، ونحن نُقارن ما كنا عليه في بداية القرن الماضي، وما صرنا عليه أو ما صارت عليه جامعاتنا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وهو لأمر يدعو للأسف والتأسّي في آن واحدٍ! حيث كانت البعثات توجّه إلى باريس أو ألمانيا أو انجلترا لتلقي المعارف.

وبينما كنت أطّلع على كتابات الدكتور أحمد ضيف (1980 – 1945)، أحد الروّاد المُهمّين في تاريخ النقد الأدبي الحديث، لاح ما ردّده صديقي لي من قبل، خاصّة أن بين أحمد ضيف وطه حسين الكثير من المواقف، التي تؤكّد سوء العلاقة بين الطرفين على الرغم من تأكيد طه حسين أنها غير ذلك على نحو ما سيأتي لاحقًا. المهم أنه ما ذكره صديقي من كلام وجدته في صيغة مقالة بعنوان صارخ هكذا: “هل سرق طه حسين رواية منصور لأحمد ضيف؟!”

الشّاكي الغاضب

أولاً، مَن هو أحمد ضيف الذي ادّعى صاحب المقالة بأنّه سرق رواية الأيام لطه حسين؟

أحمد ضيف خريج دار العلوم، وهو واحدٌ من الرعيل الثاني، الذين أوفدتهم الجامعة المصرية إلى فرنسا سنة 1909، وكان الوفد يضم سبعة أعضاء في تخصصات مختلفة. ستة منهم مطربشون، وسابعهم أحمد ضيف معمم؛ لأنه كان من طلاب مدرسة دار العلوم العالية. وقد سبق طه حسين إلى هناك. قضى ثماني سنوات، عاد بعدها حاصلاً على الدكتوراه. كما اُختير عضوًا بمجلس جمعية أبوللو عند نشأتها عام 1932.

في عام 1917 حصل على درجة الدكتوراه عن موضوع “المذهب الوجداني والنقد الأدبي عند العرب“. عمل أستاذًا في كلية الآداب بعد عودته من البعثة في عام 1918، ثم انتقل إلى مدرسة المعلمين العليا، وبقي بها سبع سنوات، ثم انتقل في عام 1932 إلى دار العلوم التي تخرج فيها، وَرُقِّي فيها حتى شغل عام 1938 منصب وكيل دار العلوم، وظل بها إلى أن وصل إلى التقاعد في عام 1940. وبعدها عمل حتى وفاته أستاذًا غير متفرغ بكلية الآداب التي أُبعد عنها.

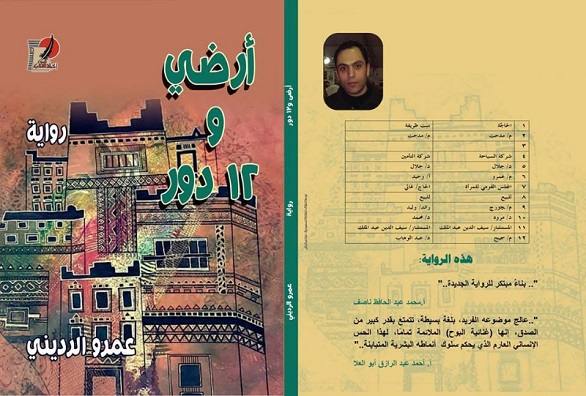

له من المؤلفات العلمية “مقدمة لدراسة بلاغة العرب” 1921، وهو المحاضرات التي ألقاها على طلاب الجامعة أثناء تدريسه لهم عام 1918. أيضًا له كتاب: “دراسة بلاغة الأندلس” عام 1924، إضافة إلى اهتمامه بالمسرح الذي تجلّى في ترجمته لكتاب “هوارس” لكورني. وله مقالة بعنوان “هل فشلنا في التأليف المسرحي؟“، نشرت في مجلة الهلال عام 1943. كما له اهتمامات قصصية وروائيّة منها رواية “أنا الغريق“، وهي رواية أشبه بسيرة ذاتية، وهي الرواية التي كان ينشرها في مجلة الثقافة عند أحمد أمين عام 1939، ورواية “منصور: قصة طفل من منصور” وهي الرواية التي عليها الخلاف، إضافة إلى بعض القصص مثل “قبل التعارف وبعد” وهي قصة طويلة، تقدّم نموذجًا مبكّرًا للصراع بين الشرق والغرب، وهناك قصة تمثيلية من فصل واحد نشرها في الهلال عام 1936 بعنوان: “شاب مفتون” قدمها هكذا “قصية تمثيلية في فصل واحد“. كما له العديد من المقالات الاجتماعية والتمثيليات الدرامية. فيقول على شلش نقلاً عن جاني لوتي، في إشارة عابرة أن أحمد ضيف “استغل وجوده في الخاج فبعث بسلسلة من المقالات عن باريس إلى المجلات المصرية”. وكانت هذه المقالات تنشر في جريدة السفور المصرية، منها مقالة عن فضل المعلمين المعممين على التعليم، وهناك مقالة أخرى في “الهلال” نشرت عام 1935 بعنوان “باريس مدينة الفن والجمال” وهو عبارة عن ذكريات ضيف في باريس وموقعها الكبير في نفسه. وغيرها من المقالات التي تبدو قياسًا بكتاباته الأخرى قليلة. وإن كانت كما يقول شلش ” تكشف عن رؤية اجتماعيى واضحة محددة” وأيضًا تؤكد اهتمامه العام بالمجتمع وقضاياه، ذلك الاهتمام الذي استمر معه في دراساته الأدبية والنقدية” (على شلش: أحمد ضيف المحاولات الباكرة في النقد الأدبي الحديث، ص 35)

علاقته بطه حسين تبدأ منذ لقائهما في البعثة، حيث شَابَ هذه العلاقة بعض الصراعات، وهذا مُستَشَّفٌ من وصف الدكتور طه حسين في مقالته عن كتابه “بلاغة العرب في الأندلس” حيث يقول إن: “الدكتور أحمد ضيف أخ لي لا تصل بيني وبينه حياتنا الجامعية المصرية وحدها، بل تصل بيني وبينه حياة قضيناها معًا في فرنسا كان فيها الحلو والمرّ، وكان فيها الخير والشر، وكنا نبلو حلوها ومرها ونحتمل خيرها وشرها أخوين صادقيْن، لا يعدل أحدهما بصاحبه إنسانًا ولا بمودة صاحبه شيئًا آخر“.

وبعد عودة طه حسين من بعثته عام 1921، أخذت العلاقة شيئًا آخر، حيث تمّ تعيين طه حسين أستاذًا للتاريخ في كلية الآداب، وكان أحمد ضيف أستاذًا للأدب في الكلية، إلا أن البعض يردّد بأن طه حسين وشي بصاحبنا (أحمد ضيف) إلى إدارة الجامعة، التي كانت هي الأخرى قد بدأت حقبة جديدة بعد عودة طه حسين، حيث تحوّلت من أهلية إلى حكومية، باسم “جامعة الملك فؤاد” فأعيد أحمد ضيف إلى دار المعلمين العليا أستاذًا، وانتقل طه حسين إلى قسم اللغة العربية بمساعدة حُماته من أقطاب حزب “الأحرار الدستوريين”.

وعلى ما يبدو أن هذه الحادثة بينهما أجّجت الصراع الخفي، إلى أن ظهر على السطح، فما أن أصدر أحمد ضيف كتابه “بلاغة العرب في الأندلس” عام 1924، حتى وجّه له مقالاً نقديًّا لاذعًا في جريدة “السياسة” التي كان يشغل موقع المحرّر الأدبي لها، وهي المجلة التي رأس تحريرها صديقه محمد حسين هيكل منذ صدورها عام 1922. فكتب في العدد الصادر فى السابع من شهر كانون الثانى يناير سنة 1925 مقالاً بعنوان “النقد والأدب والحرية” نفى فيه القيمة العلمية نفيًا كاملاً عن كتاب أحمد ضىف الذي زامله لسنوات في بارىس. وقد ضم ما نشره عنه في الجزء الثالث من حديث الأربعاء (ص72).

ثمّ يتطرّق لكتابه “بلاغة العرب في الأندلس” فيقول: “لصديقي الأستاذ أحمد ضيف حظان مختلفان أشدّ الاختلاف: حظ في الجامعة حيث يُعلِّمُ الطلبة ويبصرهم بمناهج البحث الأدبي، وحظ خارج الجامعة حيث يذيع كتبه ومباحثه الأدبية. أما حظه في الجامعة فحسنٌ جدٌّ خليق بالغبطة؛ لقد وفَّق الأستاذ لأن يفتح أمام تلاميذه مناهج جديدة للبحث سلكوها فَوفِّقُوا فيها لخير كثير….. أما حظّه من الناحية الأخرى سيء مع الأسف. هو موفَّقٌ في التعليم، غير موفّق في التأليف” (حديث الأربعاء: ج 3 ، ص 73).

ومما جاء في قسوة الانتقاد ما ذكره طه حسين بقوله:”ولقد فرغت الآن من مقدمة كتابه الآخر”بلاغة العرب في الأندلس”. ويؤلمنني أني لم أفهم منها شيئًا، أو أني لم أستقرأ منها على شيء”لا مراء أن ما ذكره الدكتور طه حسين من انتقاد للكتاب ولمنهج الكتاب قاسيًّا، ولكن الحقيقة أن طه حسين لم يتعمد هذا مع أحمد ضيف فقط، ففعل هذا مع كتاب الشيخ الخضري “مهذب الأغاني“. وهذا المنهج الصارم صاغه بعد أن فرغ من مناقشة الشيخ الخضري، حيث رأى أنه “لا قوام للعلم بغير النقد، فالعلم ليس بحاجة إلى الثناء، وليس هو في حاجة إلى الهجاء، وإنما هو يترفع عنهما جميعًا”. إلى أن يصل ويقول: “النقد إذًا حاجة طبيعية لكل حركة علمية أو أدبية أو فنيّة. ولكن النقد لا خير فيه ولا نفع منه إذا لم يكن حرًّا من كل قيد من هذه القيود المُنْكرة التي تحول بين النقاد وبين أداء واجبهم على وجهه.” (حديث الأربعاء، ص 81)

العميد السارق

الجزء المثير في العلاقة الإشكالية بين الطرفين، ما أثاره الدكتور يسري عبد الغني، في مقالة تساءل فيها: هل سرق طه حسين رواية “منصور” لأحمد ضيف؟ وقد نشرها في مجلة عودة الند https://www.oudnad.net/spip.php?article1363&lang=ar

يبدأ الدكتور يسري عبد الغني مقالته المُبَطَّنة باتّهامات مغرضة ساقها على لسان غيره هكذا:”(منصور) أو “قصة طفل من مصر” رواية باللغة الفرنسية كتبها الدكتور أحمد ضيف، أستاذ الأدب والنقد والبلاغة بالجامعات المصرية، ولم تترجم إلى اللغة العربية أو تما (هكذا!) ترجمتها ولم تذع أو تنتشر. اتّهم ضيف عميد الأدب العربي، طه حسين بسرقتها عندما كتب كتابه “الأيام”. وبعد التمهيد يبدأ في طرح أسئلته التي لا أعرف ماذا يكْمُنُ خلفها هكذا: “فهل الأيام لطه حسين مسروقة من رواية أحمد ضيف “منصور”؟ ولماذا لم تُترجم إلى اللغة العربيّة؟ وإذا كان قد تمت ترجمتها بالفعل، فلماذا لم تنتشر بين جماهير القراء؟”

ثمّ يلخِّصُ عبد الغني الصّراع بين الرجلين هكذا: “وكانت أزمة أحمد ضيف أنّه ألف قصة أو رواية أسماها “منصور” في العاصمة الفرنسية باريس، وهي الجزء الأوّل من رباعية قصصية أو روائية لم يكتب لها أن تولد، اشترك معه فيها كاتب فرنسي يُدعى فرانسوا بونجان، الذي كتب قصة أو تاريخ الأزهر الشريف، بعد أن كتب أحمد ضيف قصة “منصور”.

ويُكْمِلُ: “اعتقدَ أحمد ضيف طوال حياته أن طه حسين سرق منه قصة “منصور”، عندما كتب كتاب “الأيام”، وقام ضيف بحملة شعواء في كل مكان ضد طه حسين. وكانت الأحوال العصيبة لأحمد ضيف بعد غرقه في البحر المتوسط وإنقاذ العناية الإلهية له، ونجاته على ظهر خشبة، وعودته إلى الإسكندرية في حالة صحية ونفسية يرثى لها، قد أثّرت في أعصابه وفقا لما رواه مَن عاصره من الأساتذة أو الأدباء أو أهل الفكر والرأي، وظل يقول دائما إن طه حسين سرق منه كتاب “منصور” وسماه “الأيام”.

ويستمر في شرح الكارثة التي حلّت بالرجل إثر سرقة طه حسين لروايته “منصور”، وتباكيه أمام طلابه، حتى يصل إلى هذا الرثاء العجيب: “ما أعظم الحياة! وما أتفه الحياة!، كتاب “منصور” حطّم عبقرية هذا الأكاديمي المبدع أو الكاتب الفنان العظيم. ونقرأ أن أحمد أمين أراد أن يخرجه من المأساة التي يعيش فيها، ودعاه للكتابة في مجلة “الثقافة القديمة”، فكتب مجموعة من الفصول الرائعة التي لم يجمعها ولم ينشرها أحد، تحت عنوان “أنا الغريق”.

ولكي ينفض يديه من العنوان المثير والاتهامات المبطّنة في أسئلة تستهدف استجلاء الحقيقة وإن كانت في الأصل، تحمل إدانة واتهامات للعميد!! يقول في النهاية، واضعًا مصدرًا شفاهيّا لقصته واتهامه الذي لم ينفه باستخدام عبارة (زعم) في إشارة إلى أن الكلام منقول وليس صاحبه، وهو مصدر شفاهي لا يعوّل عليه، هكذا: “استمعت في بداية شبابي إلى المرحوم الصحفي والأديب محمد فهمي عبد اللطيف، وهو يقول إن طه حسين استعار موضوع كتابه “الأيام” من موضوع كتاب “منصور” لأحمد ضيف الذي كتبه بالاشتراك مع المستشرق الفرنسي بونجان، وهذا كلام مرسل في حاجة إلى تمحيص! وتارة أخرى يهتف وكأنه يخطب قائلاً: “لقد كانت القضية برمتها بين طه حسين وأحمد ضيف قضية وظيفية، ولم تكن قضية أدب وفكر. لعن الله الوظائف والمناصب التي تهدم الفكر والإبداع، وتبلبل الأفكار والآراء، وتشوه صورة العظماء.”

هكذا غسل الدكتور يديه من اتهام مجحف، لم يقدّم على صدقه دليلاً واحدًا، غير كلام مرسل وحكايات شفاهية لا أساس لها إلّا هو فقط ومن سمع منه في صباه. دون أن نعي ما الدافع الحقيقي مما قال، إذا كان هو مقتنع بأن ما سرده كلام مرسل، وأنّ طه حسين حسب قوله انتصر: “بالأدب والفكر والإبداع”، أما أحمد ضيف فقد انهزم “عندما هرول وراء الوظيفة، كان يحلم بأن يصبح عميدًا لكلية الآداب جامعة القاهرة، ولكن طه حسين جعله مدرسًا في مدرسة دار العلوم (حاليا كلية دار العلوم، جامعة القاهرة). وهناك انتهت القصة، وانتهت حياة أحمد ضيف الأديب المبدع والفنان العظيم.”

هل نصدّق الاتهامات المُبَطَّنة أم الخطبة العصماء دفاعًا عن طه حسين ومكانته العلمية. الغريب أنه مثلما يُعطي لطه حسين قدره وقيمته، يعود إلى خصمه ويثبت ما هو حَرِيّ به، ولا أحد ينكره عليه، فيقول: “كان أحمد ضيف أستاذًا عظيمًا في الأدب والنقد والبلاغة، إلّا أنّه كان يشعر دائمًا بأنّه مضطهد في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكان يقوم بتدريس وتحليل بعض النصوص الأدبية للطلاب، وكانت لديه مقدرة رائعة في أن يفتح عقول الطلاب حتى يفهموا معنى الفن والأدب، ويحاول أن يرتقي بمشاعرهم في تحليل وفهم هذه النصوص”ـ ومرة ثانية يشيد بريادته لربط الأدب بالواقع فيقول:” كان أحمد ضيف أوّل من تنبّه من النقّاد العرب إلى علاقة الأدب بالمجتمع، وكان ذلك في كتابه «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» الصادر عام 1921، فقد أفرد لهذا الموضوع فصلا بعنوان: “البلاغة والاجتماع”، متأثًّرا بالفرنسي هيبوليت تين”.

ريادة باكرة

أشار كاتب المقال إلى ما يفيد بأن أحمد ضيف بخسه النقاد حقه، وتغاضوا عن دوره الريادي في إحياء النقد العربي، وهذا غير صحيح تمامًا. ففي الحقيقة دور أحمد ضيف لا ينكره أحد، بل هو موضع تقدير وثناء من الكثيرين، وقد كتب عنه الدكتور على شلش أكثر من مرة. مرة في سلسلة نقاد مصريون، ومرة في مجلة إبداع عن رواية المجهولة “أنا الغريق” بعنوان “رواية مجهولة لأديب منسي”، ومرة ثالثة في مجلة فصول بعنوان “أحمد ضيف المحاولات الباكرة في النقد الحديث” (عدد يوليو 1991). كذلك فعل الدكتور جابر عصفور في مقالتين ضافيتين عن أحمد ضيف نشرهما في جريدة الحياة اللندنية.

الأولى بتارخ (27 سبتمبر 2000) بعنوان “رائد منسي” أشاد فيها بمكانته وأنه من الجيل الثاني الذي استهل البعثات إلى فرنسا. ووصفه بأنه “أوّل مبعوثي الجامعة الذين ينهضون بعبء تدريس الأدب العربي بالمناهج الحديثة التي تعلمها في السوربون، وأوّل من انطلق صوته من داخل كلية الآداب في الجامعة المصرية بالدعوة إلى اكتشاف ملامح الهوية الوطنية عبر تجلياتها التاريخية في الآداب والفنون. وقد صحبت هذه الدعوة دعوة ملازمة لها، ومترتبة عليها بمعنى من المعاني، أعني التشجيع على الإبداع الجديد الذي ينطق ملامح الشخصية الوطنية، ويضيف إلى الملامح القديمة ما يؤكّد التطور والتغير إلى جانب الاتصال والاستمرار.”

والثانية بتاريخ 4 أكتوبر 2000، وجاءت بعنوان “مواصلة الدعوة”. وأشار فيها إلى دوره المهم في التعريف بالأدب القومي، فيري أن “الإلحاح على إبراز الهوية الوطنية فى الأدب يظل عنصرًا تكوينيًّا حاسمًا في كتابة أحمد ضيف، وهدفًا حاول الوصول إليه بأكثر من سبيل”. ومن ثم فأحمد ضيف لم يبخث أحد حقه، أو ينكر عليه ريادته كما ادعى الكاتب.

أحمد ضيف ورواية منصور

ومن الأشياء التي خلط فيها كاتب المقالة، ويجب أن نصحِّحها له، ما ذكره بشأن قصة منصور، حيث أشار إلى أنها تتكوّن من “أربعة أجزاء”، وهذا غير صحيح. فقصة منصور جزءان، كما ذكر على شلش وكانت بالاشتراك مع مؤلف فرنسي، حسب ما يقول شلش إنه “في عام 1924 ظهرت روايتان الأولى بعنوان: “منصور: قصة طفل من مصر”، والثانية بعنوان: “منصور في الأزهر”، بتوقيع أحمد ضيف وف.ج. بونجان”.

ويضيف بأن هذا مؤلف فرنساوي “محدود القيمة، بدأ حياته الأدبية برواية عن أسرة في الحرب العالمية الأولى، بعنوان، “تاريخ اثنتي عشرة ساعة” وكتب لها رومان رولان مقدمة، وبعد الحرب جاء بونجان إلى مصر عام 1919. وقضى فيها خمس سنوات مدرسًا للغة الفرنسية، وعرف أحمد ضيف وقتها، ومكّنه الأخير من الإطلاع على الحياة الشعبية في القاهرة ” كما يحكي الباحث الفرنسي جان لوتي في كتابه (مقدمة للأدب المكتوب بالفرنسية في مصر) (على شلش: أحمد ضيف والمحاولات الباكرة في النقد الحديث).

وإن كان محمد أمين حسونة ذكر في مقالة له عام 1948 بمجلة الثقافة بعنوان “مصر في الأدبين الإنجليزي والفرنسي” ما يفيد بأن الرواية في ثلاثة أجزاء حيث قال: “لأحمد ضيف رواية ضخمة (بالفرنسية) من ثلاثة أجزاء هي، “منصور” و”الشيخ عبده”، و”الأزهر”وضعها بالاشتراك مع المسيو بوجان وهي دراسة قيّمة في الأخلاق والعادات المصرية، واستعراض شاب نشأ وترعرع في الإسكندرية ثم تعلّم في الأزهر.

ومن خلال حوادث الرواية نلمح صورًا مصرية صادقة للبيئة الشعبية، وكيف تطوّر أحد أبناء الشعب من الوسط العامي إلى الوسط المتعلِّم الراقي. وتبدو قيمة هذه الرواية في أنها مجموعة صور حيّة للعادات والأخلاق المصرية في الطبقتين الشعبية والمتوسطة. وقد سجّل المؤلف في هذه الرواية بصورة خاصة تعاليم الإمام الشيخ محمد عبده في شخصية هذا الشاب، وكيف حاول الشيخ أن ينتقل بالروح المصرية من التقليد إلى الاجتهاد”.

ويرى شلش أن بونجان كان يبحث عن مادة جديدة وطريفة لرواية أخرى، فاقترح على صاحبه تأليف رواية عن تلك الحياة، فلما وافق شرع الاثنان في تأليف رواية عن تلك الحياة، وكانت “منصور قصة حياة من مصر”، وقد أغراهما النجاح التجاري الذي حظيت به الرواية، فقد طبعت مرتين، إلى تأليف الرواية الثانية، واستغلالاً لهذا النجاح يضع اسم منصور كعنوان لها “منصور في الأزهر”. ولكن يبدو أن خلافًا وقع بين الشريكين، فينفرد بنونجان بكتابة رواية ثالثة، بعنوان “الشيخ عبده المصري” وقد ظهرت في عام 1929، وكانت الرواية تجسّد بشكل أو بآخر شخصية الإمام محمد عبده، إضافة إلى تيمة الفتي الأزهري التي كانت سائدة في الروايتين السابقتين.

يقول جان لوتي، أن اشتراك أحمد ضيف كان يتمّ بطريقة شفوية، وأن جهد ضيف “قد انصب على المادة، في حين انصب جهد نونجان على الصياغة” أما عن بناء الروايتين فكما يقول شلش “فليس فيهما – في الحقيقة – ما ينبئ عن موهبة عظيمة في البناء، أو رسم الشخصيات، وليس فيهما ما كان يميز الروايات الجيدة في عصرهما من عقدة محكمة، وحدث كبير يتدرج ويتطور مفضيًّا إلى نهاية مريحة، وكل ما تتميزان به أنهما تصوران مادة طريفة وأجواء غريبة، توحي بسحر الشرق وغرابته، اللذين كانت “ألف ليلة وليلة” فاتحتهما في أذهان الغربيين. وهما أقرب إلى السيرة الذاتية، ولا سيما في استخدام ضمير المتكلم في السرد، والتراكم الكمي في الواقع” (فصول، ص34)

الشيء الثاني الذي أذكره للدكتور، وهو ما ينفي هذا الادعاء الكاذب، أن العلامة زكي مبارك (1892 – 1952) وهو المعروف بخصومته الفكرية لطه حسين منذ واقعة اعتراضه لطه حسين وهو طالب في الجامعة، بعد أن ردّ الطالب زكي مبارك على ما قاله طه حسين في “محاضرته عن إحياء التراث اليوناني” بخطاب رائع هاجمه فيه وأثار إعجاب الطلاب، لكن طه حسين لم ينسَ هذا فأرسبه فى امتحان الليسانس أكثر من مرة. الشيء المهم خاصة وأن زكي مبارك من أهم المدافعين عن أحمد ضيف، بل أنه رفع من شأنه في مقابل حطّ من شخصية أحمد أمين، بل اتّهم أمين بالسطو على بعض آراء أحمد ضيف، خاصة ما نسب إليه من قول إن “العرب ليس لها أساطير في شعرها ولا في عقائدها”، وهو القول الذي نسبه أحمد أمين لنفسه، في حين أن أحمد ضيف جاهر به وقال إنه من كلام بعض المستشرقين مثل رينان ومن جرى على مذهبه.

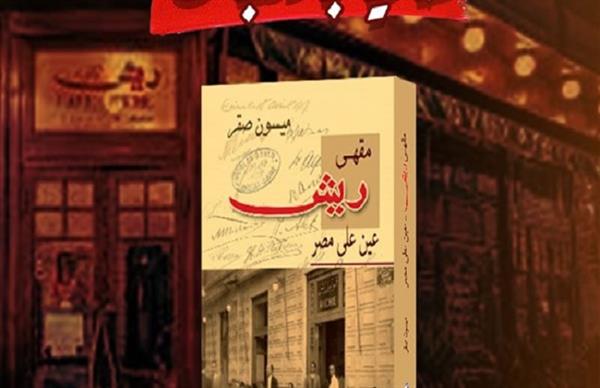

قد فات الدكتور يسري، أن زكي مبارك الذي يعتبر واحدًا من المدافعين العتاد عن أحمد ضيف، عندما صدرت الأيّام لطه حسين كتب في مجلة الرسالة بتاريخ 16 ديسمير 1940 عدد (389) مقالة احتفائية بكتاب الأيّام. كما أن طه حسين كان يمتلك قدرة عجيبة على إسقاط زكي مبارك في الليسانس مرتين، ومع هذا فيصفه بأنه رجل موهوب، وأستاذ عظيم وعن الأيام يقول “كتاب الأيّام هو قصة واقعية لحياة الدكتور طه حسين وصباه، وهو يقع في جزأين لطيفين، بالقطع الصغير، والمقرر هو الجزء الأول، ولكن النظر في الجزء الثاني واجب، لأنه يكمّل فكرة الطالب عن هذا النوع من القصص الطريف” ويستمر قائلاً تحت عنوان فرعي: “تاريخ الأيّام”

وذكر “ولهذه الأيام تاريخ لم يُنشر من قبل، فمن الخير أن نشير إليه في سطور، لأنه تاريخ مجهول، ولأنه يصوّر كيف رجع الدكتور طه حسين إلى ألفاف ماضيه؛ لينشر منه صفحات تسير مسير الأمثال من حيث لا يقصد ولا يريد. في مطلع الربيع من سنة 1926 ثار الأزهريون وتبعهم فريق من النوّاب على الدكتور طه حسين لآرائه “في الشعر الجاهلي” واشتدت الثورة، ثم اشتدت، حتى كادت تزلزل مكانه في الجامعة المصرية، كنا في ذلك الوقت صديقين، وكنا نلتقي في كل صباح وفي كل مساء، لإعداد ما نُلقي من الدروس بكلية الآداب، وللنظر في صدّ الجمهور عن الثورة على آراء أدبية لم تصل إلا وهي محرّفة بعض التحريف، وإن كان فيها ما يشوك رجال الدين”

ويستمر الدكتور زكي مبارك في عرض خلفيات أزمة طه حسين، والتي كانت نتاجها الأيام فيقول: “ظهرت بوادر الثورة في جريدة كوكب الشرق، ثم انتقلت إلى جريدة الأهرام، وكان الشرّ كل الشرّ أن تنتقل إلى جريدة الأهرام، لأنّها جريدة موسومة بالرزانة والعقل، ولا يُطعن فيها على الرجال إلا حين تصبح أقدارهم أهلاً للتجريح والتزييف…”. يسهب الدكتور زكي في ذكر أحداث الأزمة وتداعياتها، ومواقف أصدقاء وخصوم طه حسين من الأزمة، مصورًا حال طه حسين من الأزمة حيث “قضى بقايا العام الدراسي بحنق وغيظ، فقد كانت الجرائد الوفدية تنوشه في كل وقت، وكانت المجلات الدينيّة تسوق إليه التّهم الجوارح بلا حساب، ولا يملك الدفاع عن نفسه بحرف واحد، وهو الرجل العرّيض الذي قضى صدر شبابه في التلهي بعداوات الرجال”.

وبينما هو على هذا الحال، راح يفكّر طه ماذا يفعل؟ وكما يقول زكي مبارك: “رحل إلى فرنسا مع الصيف ليتناسى كروبه الداجيّة في ربوعها الفسيح. وهناك خطر له أن يُملي أشياء بعيدة كل البُعد عن الشعر الجاهلي والأزهر والدين، فكانت تلك الأمالي وهي تاريخ طفولته بلا تزيين ولا تهويل. وفي صباح يوم أيّام الخريف في سنة 1926 عرفت من الدكتور طه أنه كتب مذكرات عن حداثته، وأنه قدّمها للأستاذ عبد الحميد العبادي؛ ليطمئن إلى أنها مما تجوز إذاعته بين الناس. وفي صباح يوم آخر حضر الأستاذ العبادي ومعه أصول المذكرات، واقترح أن تحذف الفقرة الخاصة بالضريرة نفيسة، فلم يرَ الدكتور طه أن تحذف.”

يواصل الدكتور زكي سرد تفاصيل كتابة طه حسين لمذكراته (كما درج على تصنيفها طيلة المقالة) الأيّام، فيقول: “وفي ليلة شتائية جلسنا نتجاذب أطراف الحديث، فسألته عن موضوع تلك المذكرات، فوقف وقفة الخطيب المكروب وقصّ عليّ قصته يوم أن بدا له أن ينقل اللُّقْمَة إلى فيه بيديه الاثنتيْن، وكيف ضحك أخوته وبكت أمه وانزعج أبوه. فعرفت أن تلك المذكّرات سيكون لها في تاريح الأدب مكان. ثم نقل الحديث إلى شؤون الجامعة المصرية، وإلى المصير المحتوم في مصر لحرية الفكر والرأي، وما نقل الحديث إلى هذا الميدان إلا ليهرب من مكاره تلك الذكريات.” وهي الحقيقة التي ذكرتها فدوى مالطي دوجلاس في كتابها “العمى والسيرة الذاتية” فتقول “من المؤكد أنه لا يوجد عمل أدبي عربي معاصر آخر أكثر شهرة منه في العالميْن العربي والغربي، وقد صدر كتاب الأيّام لطه حسين ما بين 1926، و1967، ويعدُّ مَعْلمًا مهمًا في تطوّر النثر العربي الحديث.” وهذا ما ذكرناه في المقالة السابقة (جريمة تشويه العميد).

وبعد عرضه للكتاب وكيف وقع أثر ما فيه على نفسه، يرى أن طه حسين أراد محاكاة جان جاك روسو، وأناتول فرانس، وقد فاته صراحة روسو وعذوبة فرانس، لأنه أطوى أهواءه الجنسيّة، ولأنه نسي أن الهيام بالجمال أشرف من الهيام بالنضال” وها هو ينتقد الكتاب بعد أن امتدحه، ولن يجد زكي مبارك ضررًا من أن يقول لو وجد تشابهًا بين كتاب أحمد ضيف وكتاب طه حسين من أن يشير إلى هذا الانتحال؟

وبعد،،،

بالطبع لن نتطرق إلى سخافة أن ينتحل إنسان سيرة شخص، فهذا لا يصدقه عقل، فلو أن العمل روائيًّا أو مقالة نقدية أو كتابًا فمن الجائز أن نقول إن ثمة انتحالاً وقع، لكن هذه سيرة حياة طه حسين، كما يعرفها الجميع، فكيف يأتي أحد ويقول إنه اقتبسها من رواية منصور لأحمد ضيف، وقد عرضت لما جاء في رواية منصور، وأكدت أن العلاقة بين الموضوعين بعيدة، باستثناء أن الفتى درس في الأزهر، حتى العادات الشعبية التي وردت في منصور، لم يتوقف عندها طه حسين في الأيام.

أكرّر دعوتي من قبل، أما آن أن نوقف مسلسل العبث والتشويه، الذي لا يريد أن يتوقف وإنما يسعى إلى تشويه رموزنا، وألا توجد جهة رسمية تدافع عن الرجل، أم المصالح لم تعد قائمة، فالحي أبقي من الميت على حد رواية أحدهم ذات مرة؟!