د.خالد عاشور

ما زلت بصدد عرض القراءة الجديدة لمشكلة مراحل الإبداع عند نجيب محفوظ وكانت الحلقة الماضية هي أولى حلقات هذه الرؤية، عرضنا فيها لملامح المرحلة الأولى التي سميناها “مرحلة الثلاثية” . وما زال الحديث موصولاً عنها:

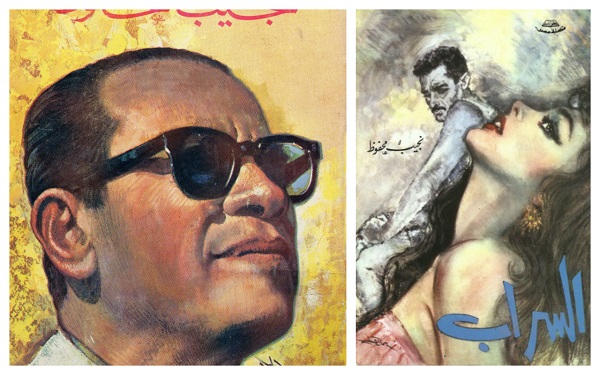

مشكلة “السراب”:

ولعل ذلك هو المأزق نفسه (مأزق الروايات التاريخية) الذى وقع فيه نقاد نجيب محفوظ حين تصدوا لرواية أخرى من روايات هذه المرحلة (المرحلة الأولى)، وهى رواية “السراب”. فبدراسة ما قيل فى نقد هذه الرواية يتضح مدى الارتباك الذى عاناه نقاد الكاتب فى توجيه هذه الرواية وجهة واقعية حتى تتسق مع بقية روايات المرحلة. فإذا كان المخرج من الروايات التاريخية بوضعها فى مرحلة مستقلة تَطور منها الكاتب إلى مرحلة تالية، يكون المخرج من “السراب” بتوجيهها توجيهاً قسرياً تندمج به داخل الإطار الواقعى والاجتماعى.

ولننظر إلى تخريج غالى شكرى مثلاً للرواية: فقد مر بنا أن الناقد ينظر إلى الروايات الخمس: “القاهرة الجديدة”، “خان الخليلى”، “زقاق المدق”، “بداية ونهاية”، “السراب” على أنها تمثل ما سماه “ملحمة السقوط والانهيار” التى خاضتها البرجوازية المصرية. وعناصر هذه الملحمة هى: الضائع والمضطهد والطريق القصير والطريق المسدود والسراب. فالضائع هو محجوب، والمضطهد هو أحمد عاكف، وصاحبة الطريق القصير هى حميدة، وأصحاب الطريق المسدود هم أبطال بداية ونهاية. ثم تجىء “السراب” كنتيجة نهائية لمأساة الطبقة البرجوازية التى جسدتها العناصر السابقة، “وليست عقدة أوديب إلا الهيكل الرمزى لهذه الخاتمة، أو المصب الذى يجرى إليه الضائع والمضطهد، كما يؤدى إليه الطريق القصير والطريق المسدود”([1]).

فلم يجد الناقد عنواناً يناسب مضمون الرواية، ولا شخصيتها الرئيسية مثل عناوين الضائع والمضطهد والطريق القصير ….إلخ فاكتفى بعنوان الرواية نفسها بما يتوافر فيه من جاذبية تتسق مع جاذبية العناوين السابقة قائلاً إن الرواية قامت بدور “الهيكل الرمزى” فى ملحمة البرجوازية المصرية. ولأن شخصية كامل رؤبة لاظ وطريقة بناءها فى الرواية لا تمد الكاتب بما يريد أن يبرهن عليه من مأساة الطبقة البرجوازية، فإن الناقد يلجأ فى سبيل ذلك إلى التأويل غير المبرر، حيث يقول: “ولا يتورط الفنان فى البقاء على سطح التجربة حيث تطفو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما يظل فى باطن التجربة يتحسس الملامح النفسية للتحول الاجتماعى”([2]).

وواضح ما فى هذا التخريج من ارتباك دفعه إليه الرغبة فى “حشر” الرواية داخل ملحمته التى يراها تصور معاناة الطبقة البرجوازية. ولم يكن الكاتب بحاجة كى يتحسس الملامح النفسية للتحول الاجتماعى، لأن يقدم شخصية ككامل رؤبة لاظ ورواية كـ”السراب”، فضلاً عن أن الكاتب رصد ذلك التحول فى أبعاده النفسية على نحو واضح فى أعمال المرحلة أيضاً (شخصيات مثل حسنين ونفيسة فى “بداية ونهاية”، وحميدة فى “زقاق المدق”).

وغير بعيد عن هذا، ذلك التخريج الذى قدمه عبد المحسن طه بدر للرواية، التى يعترف أنها رواية محيرة، من حيث استعصاؤها على التصنيف. ولكن تخريج الناقد للرواية الذى يبتغى به إعادتها إلى سلسلة الروايات الوقعية، يتلخص فى أن الرواية تقدم رؤية اجتماعية رحبة تبعد بها عن أن تكون رواية شاذة بين كل روايات المرحلة قصد بها الكاتب أن يقدم لنا تحليلاً شخصياً لعقدة أوديب.

يقول: “فالبطل عاجز عن الحياة فى هذا المجتمع، الذى يمثل الجحيم بالنسبة له، عاجز عن الاقتراب منه أو مواجهته، مشغول بجحيمه الداخلى عن الاهتمام بمشاكل المجتمع أو عن التنبه لوجودها، وكلما اقترب من هذا المجتمع احترق بنيرانه ليرتد مسرعاً إلى جحيمه الخاص”([3]).

ويجتهد الناقد فى تحديد الزمن الروائى للعمل ولو على نحو تقريبى بغية إيجاد إطار اجتماعى للرواية يمنحها دلالة مرجوة. يقول: “فنحن نعرف من أحداث الرواية مثلاً أن جد كامل رؤبة لأمه مات فى حوالى الثمانين، وكان بطل الرواية فى حوالى السادسة والعشرين من العمر. ونعرف أيضاً أن هذا الجد حصل على الابتدائية قبل دخوله الكلية الحربية، وإذا كان هذا النظام قد بدأ فى عصر إسماعيل وكانت بداية حكم إسماعيل سنة 1863، كان معنى ذلك أنه يستحيل أن يكون هذا الجد قد ولد قبل سنة 1853، كما يفترض ألا يكون قد مات قبل 1935، وإذا كانت أحداث الرواية قد استمرت خمس سنوات بعد موته، فإن تاريخ انتهاء أحداث الرواية يقع تقريباً فى حوالى1940 أو ما بعدها بعدة سنوات” ([4]).

بل تصل تلك الرغبة بالناقد إلى “خلق” قرائن تسهم فى إضفاء الدلالة الاجتماعية للعمل، مثل اسم البطل الذى يراه دالاً على أصول تركية، ورتبة الجد “الأميرالاى” السابق عبدالله “بك”، وكذلك عينى الأم الخضراوين الدال على الأرستقراطية التركية. وبذلك يكون ضياع البطل “دليلاً واضحاً على تفسخ الأسر التى تنتمى إلى الأرستقراطية التركية وأن الطبقة نفسها قد تفسخت وتراجعت وفقدت السيطرة التى كانت لها فى القاهرة الجديدة”([5]). وهو ما يعطى تبريراً لعنوان دراسته عن الرواية: “سراب القاهرة الأرستقراطية”، مستغلاً ما فى عنوان الرواية من إمكانيات لغوية تصلح لوصف الأرستقراطيين وصفاً قادحاً. وبذلك أيضاً يتحقق للناقد رغبته فى دمج الرواية داخل سلسلة الروايات الواقعية التى تدرجت من “الصلة بالواقع” إلى “نحو الواقعية” إلى “الواقعية النقدية”.

وأما من خص الرواية بمرحلة فنية مستقلة، مثل نبيل راغب، فكان بذلك يهرب أيضاً من المأزق الذى تشكله تلك الرواية، ظناً منه أنه يحتفظ للرواية بخصوصيتها. غير أن مفهوم المرحلة كما أوضحناه لا يمكن أن تفى به رواية واحدة.

فكيف تُحل مشكلة “السراب” إذن؟

لقد كانت رواية “السراب” عائقاً عن “مواصلة الاتجاه” لدى نجيب محفوظ نحو مشروعه المرحلى الذى لم يكن قد اكتمل عندما أخرج رواية “خان الخليلى” و”القاهرة الجديدة”. ولقد سبق تعريف ذلك المصطلح النفسى بأنه “سياق نفسى دينامى متحرك مع المبدع يجعله قادراً على أن يلملم الأفكار الجزئية حول المحور الرئيسى”.

وباستيضاح الظروف المحيطة بهذه الرواية فى إبداعها ونشرها يتبين صدق هذه الرؤية. فقد ذكرعلى شلش نقلاً عن إحدى الرسائل بين الكاتب وبين صديقه أدهم رجب حول هذه الرسالة بتاريخ 28 ديسمبر1944 (ولنلاحظ التاريخ هنا) أن الرواية كانت فى أصلها أقرب إلى القصة القصيرة منها إلى الرواية، وأن الكاتب أطالها على النحو الذى خرجت به عملاً بنصيحة تيمور بك (أغلب الظن أنه محمود تيمور) بضرورة إطالتها حتى تكون Novel أو Long story وهو ما يطلق عادة على القصة ذات المائة صفحة أو نحو ذلك (أى أنها كانت أقل عدداً فى صفحاتها من ذلك مما يجعلنا نرجح أنها كانت أقرب إلى القصة القصيرة منها إلى الرواية التى نصحه تيمور بك بأن تطول حتى تكون كذلك). أما رد نجيب محفوظ على وجهة نظر ناصحه بشأن الرواية فكان الاستحسان، وقال: “ويخيل لى أنها ملحوظة فى محلها، فإما أن تكبر “السراب” لتصير رواية مع ما يستدعيه ذلك من تفاصيل، وإما أن تصغر لتصير”Short novel ([6]). ولقد فعل نجيب محفوظ الخيار الأول حتى خرجت بالشكل الذى هى عليه الآن. وهو ما يُرجع إليه على شلش الضعف الفنى الذى أصاب الرواية، والملل الذى يشعر به القارىء نتيجة الإسهاب المسرف فى مواضع كثيرة من الرواية، ويفسر به من ثم “الخروج” الذى شكله هذا العمل عن خط إبداع الكاتب من حيث شخصياته وبناؤه ووجهة النظر التى رويت به([7]).

فإذا أضفنا إلى ذلك ما قالت به فاطمة موسى من أن نجيب محفوظ كتب هذه الرواية قبل رواية “زقاق المدق”، وأن التقدير الذى حظيت به “زقاق المدق” عند نشرها كان من العوامل المشجعة على نشر السراب سنة 1948([8])؛ يتضح لنا أن هذا العمل بدأ قصة قصيرة فرواية لم يرض عنها صاحبها بشكل كافٍ، فاحتفظ بها مؤْثراً عدم نشرها منذ 1944 أو ما قبلها كما ورد فى الخطاب، حتى عام 1948، فنشرها بتشجيع من المناخ الأدبى الذى أحدثته رواية “زقاق المدق”. ولولا هذا لما خرج هذا العمل إلى النور، ولاستقام خط الإبداع الادبى للكاتب حتى الثلاثية، أو على أقل تقدير كانت السراب ستأخذ مكانها بين الإبداع القصصى لا الروائى للكاتب.

ولكن لِمَ كتب نجيب محفوظ “السراب” سواء فى شكلها الأول كقصة قصيرة، أم فى شكلها الأخير كرواية؟ لقد كان الأسلوب النفسى فى الكتابة شائعاً فى أوربا وقتئذ بعد أن تشبع الأدب الأوربى بالواقعية لدرجة الاختناق. وعلى الرغم من هذا آثر نجيب محفوظ أن يبدأ من حيث بدأ الأوربيون لا من حيث انتهوا.

وقد ذكر فى أكثر من مناسبة أنه كان يكتب بأسلوب يقرأ نعيه عند فرجينيا ولف. وما أرجحه هنا هو أن الكاتب فى غمرة إنجازه لإبداع المرحلة ربما أصابه شىء مما أشار هو إليه فى حواره مع مصرى حنورة من قبيل ما يسميه علماء نفس الإبداع: “الإغلاق” بين عمل وآخر. وقد أجاب نجيب محفوظ بأنه ينصرف فى هذه الحالة عن العمل (وهى هنا المشروع الإبداعى للمرحلة) بأن ينشغل فى أى شىء آخر أو عمل آخر. وهو ما فعله بأن كتب “السراب” كقصة قصيرة على غرار الأسلوب الشائع فى أوربا على سبيل التجريب. غير أن ما حدث مع هذا العمل من تطورات أُشير إليها هو الذى جعل منه عملاً نافراً فى مرحلته الإبداعية الأولى حيّر نقاد الكاتب فسلكوا فى توجيهه تلك المسالك التى لم تحل لغزه.

وربما لم تحظ مرحلة إبداعية بهذا القدر من الخلاف والجدل مثلما حظيت المرحلة الأولى من إبداع الكاتب ـ والتى آثرنا أن نسميها مرحلة الثلاثية ـ وإن كانت السمات الإبداعية ستتكرر بصور أخرى فى المراحل التالية. فمن المعروف أن الكاتب توقف بعد كتابة الثلاثية مدة تقدر بحوالى خمس سنوات. وهو توقف له ما يفسره؛ فقد أشير إلى “هبوط المنحنى” كظاهرة تحكم عملية الإبداع والتى شبهها العلماء بتصلب اليد عند الفنان التشكيلى. وذلك هو ما حدث مع نجيب محفوظ عقب الفراغ من الثلاثية.

يقول هو عن هذه الفترة: “لقد ظننت أنى انتهيت… كنت فى أسوأ حالات عمرى، لدرجة أننى كنت أشتهى الموت”([9]). ويفسر الكاتب هذا التوقف ـ الذى سيتكرر كفاصل بين المراحل الأربعة ـ بشيئين: الأول: هو أن الثورة حققت أهدافها، وأن المجتمع لم تعد فيه القضايا التى تستفزه، والثانى: هو أن الثلاثية أشبعت رؤيته للحياة للدرجة التى لم يستطع أن يقول بعدها شيئاً جديداً ([10]).

وهو التفسير الذى يميل إليه عزت قرنى، ويضيف إليه سبباً ثالثاً يتمثل فى التشبع والإجهاد النفسى والبدنى الذى أصاب الكاتب بعد عمل ضخم كالثلاثية استغرق إنجازه سنين طويلة مما استلزم راحة طويلة([11]). وهى كلها أسباب مقبولة تفيد حتمية التوقف أو هبوط المنحنى الإبداعى للكاتب عند هذه النقطة. ويضاف لما سبق أن صراع الكاتب الدائم مع أشكال التعبير كان يحتم عليه أيضاً التوقف؛ إذ لم يكن لدى الأسلوب الذى اتبعه فى الثلاثية وما قبلها، جديد يعطيه للكاتب، خاصة بعد أن استنفد كل إمكانيات هذا الأسلوب فى عمل ضخم كالثلاثية. من هنا كان لابد من البحث عن أشكال تعبيرية أخرى تستوعب الشوط الإبداعى التالى.

……………………

([1]) المنتمى ص 190 وانظر: “الواقع والتجربة” من فصل النقد الأيديولوجى فى كتابي : البحث عن زعبلاوي

([2]) المنتمى ص 196 ويذهب أحمد عباس صالح فى تخريج الرواية مذهباً مماثلاً لما ذهب إليه غالى شكرى من أن الأزمة الجنسية مظهر من مظاهر الأزمة الاجتماعية والسياسية للمجتمع. انظر قراءة جديدة لنجيب محفوظ ص 82، 83

([6]) الطريق والصدى ص 112، 113