هذه حالٌ من أحوال التنوير في بلادنا، حيث يكون التنويريون في مواجهة السلطة السياسية التي تتغول في ممارساتها الاستبدادية، وقد عرفت ثقافتنا العربية عبر تاريخها الطويل هذا اللون من التنوير، وعرفنا مصير من ينهج النهج ذاته بإخلاص. لهذا سُجن العقاد تسعة أشهر بتهمة العيب في الذات الملكية!

وعلى رغم شعبية حزب الوفد في العشرينات، وعلى رغم أنه، كما يُفترض، حزب “الليبرالية المصرية”، كان موقف العقاد شخصياً تماماً، لا يستند إلى شعبية حزبه ولا إلى مبادئه السياسية، لأن كونه مفكراً صاحب خطاب تنويري يؤمن به، كان أسمى من حسابات السياسة وخصال السياسيين. لهذا طرد السياسيُ والمفكّر التنويري من حزب الليبرالية المصرية طرداً تاريخياً يوم طرد مصطفى النحاس باشا العقاد من حزب الوفد، وإمعاناً في الطرد حاربه في قوت يومه، (راجع صلاح عيسى: مثقفون وعسكر).

حالٌ أخرى من أحوال التنوير في بلادنا تطاول تشكّل المواقف وفق المصالح السياسية للتنويريين، لا وفق ما يفرضه عليهم ضمير المفكر ومبادئه. وهذه الفئة من التنويريين عادة ما يكون صراعها ليس مع السلطة السياسية بل غالباً ما يكونون جزءاً منها أو امتداداً لها. ذلك أن صراعهم الأشد ضراوة يكون مع الجماهير بوصفها صاحبة السلطان الاجتماعي. وهنا يُستدعى من الذاكرة نموذج طه حسين، عميد الأدب العربي ووزير المعارف وأحد أهم رواد التنوير في العالم العربي. لا شك في أن للجدل الفكري والسياسي الذي أحدثه كتاب “في الشعر الجاهلي” عند صدوره للمرة الأولى في 1926، أهمية كبرى في الدلالة على تلك العلاقة المتوترة بين المفكر صاحب الخطاب التنويري، والمجتمع المستهدف بهذا الخطاب. ومع ذلك، فالصورة لا تكتمل إلا بتخيل نبرات صوت طه حسين حين عرض عليه الأديب محمد حسين هيكل إعلان تأييد إلغاء الخلافة الإسلامية في آذار (مارس) 1924، أي قبل صدور كتابه بعامين.

يروي هيكل في ختام الجزء الثاني من مذكراته أن طه حسين رفض عرضه بأن يعلن تأييده إلغاء الخلافة بقوله: “هذا موضوع حساس عند العامة وأخشى أن يستغل خصومنا ما سأقوله ضدنا”.

لم يكن هناك سبب لتلك الخشية سوى الحسابات السياسية للمواقف الفكرية لدى طه حسين، تلك الحسابات التي لم يكن لها وجود عند الشيخ علي عبدالرازق الذي واجه ببحثه الرائد عن “الإسلام وأصول الحكم” محاولة الملك فؤاد الأول نقل الخلافة إلى مصر ليكون هو خليفة المسلمين.

سقطت الخلافة الإسلامية، والآن يحاول منتمون إلى تنظيمات إسلامية استعادتها، ولا شك في أنهم نجحوا بقدر ما فشل التنويريون في مخاطبة هؤلاء العامة الحالمين بدولة العدل المفتقَدة. وبعد مرور هذه السنوات التسعين، وللمفارقة، لم يخرج لإسقاط دولة الإخوان في مصر سوى هؤلاء العامة الذين يتم تصويرهم في الخطاب التنويري على مدى عقود بوصفهم الخصم!

فهل يمكن أي كاتب أو مفكر في مصر أو العالم العربي أن يزعم أنه يقف وراء خروج هؤلاء العامة في 30 حزيران (يونيو) 2013 ورفضهم الدولة الدينية المحتملة؟ أم أنه يمكننا الزعم بأن الانتظار تسعين عاماً، معلقين بين مشروع يحلم باستعادة الخلافة، ومشروع يعد ببناء دولة ديموقراطية حديثة، كان سببه تلك الحسابات السياسية التي تقف وراء مواقف رواد الخطاب التنويري ورموزه في العالم العربي من السلطة السياسية حين توغلت في الاستبداد وأضاعت الحلم بدولة القانون؟

صفوة القول، إن الحاجة إلى استدعاء عباس العقاد وتمثله لا تقل عن الحاجة الى استدعاء طه حسين وتمثله في أي خطاب تنويري يستهدف الشعوب العربية في الوقت الراهن. فهل يمكن الجمع بينهما؟ أم ان الواقع السياسي الراهن في العالم العربي ستكون له كلمة أخرى عن التنوير وأحواله؟

ـــــــــــــــــــــ

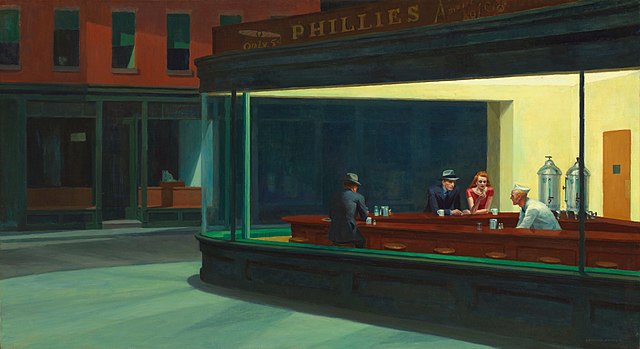

اللوحة للفنان: عمر جهان