سعد القرش

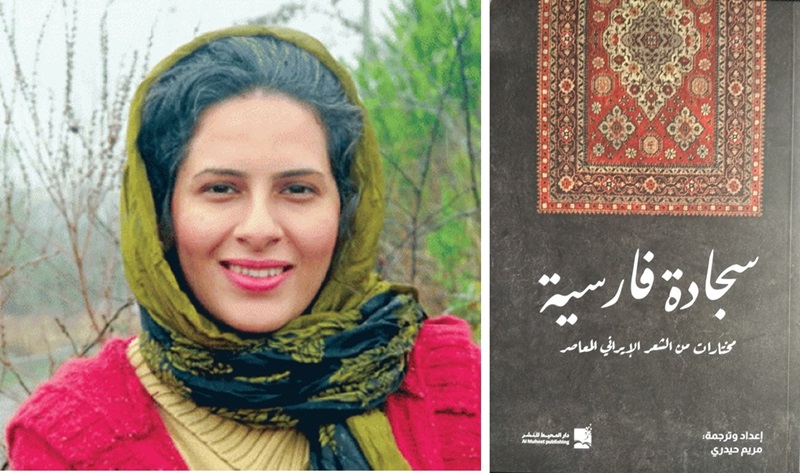

في ترجمة الشعر تخضع النصوص أو تتحرر. البعض يترجم أعمالا تشبهه، يختار قصائد ودّ لو كتبها، وإذا اضطر إلى ترجمة قصائد لا تشبهه فإنه يُخضعها، عبر ترجمة تحمل بصمة المترجم وروحه، وقد تكون الروح جافة، أخشى أن أقول: متصحرة. كما يوجد مترجم حرٌ، يحلو له أن تحتفظ النصوص بأجنحتها، ويصعب الاستدلال على ملامحه الشخصية في ترجماته؛ لأنه يترجم النصوص كما كتبها مبدعوها، ويختفي؛ فلا نجد نصّاً يشبه نصّاً لكاتب آخر. تلك أمانة في عمل قد يتسامح فيه القارئ مع بعض الخيانة. وإلى الفريق الثاني من المترجمين تنتمي الشاعرة الإيرانية مريم حيدري. وترجماتها تدلّ عليها، على نهجها ومحبتها للنصوص وكاتبيها.

بسبب المركزية الأوروبية أهملنا الآداب الشرقية، باستثناءات قليلة. في عام 1931 كتب الدكتور عبد الوهّاب عزّام مقدمة طويلة لإلياذة الشرق، «الشاهنامه» للفردوسي، وقد ترجمها الفتح بن علي البنداري في القرن السابع الهجري، وقارن عزام الترجمة بالأصل الفارسي، وأكمل ترجمتها، وعرّف بمكانة الشاهنامه عند الفرس وغيرهم. وتحمس طه حسين لترجمة غزليات حافظ الشيرازي، فأرسل الباحثَ إبراهيم أمين الشواربي إلى لندن وإيران؛ لمعايشة أجواء نص كان موضوع رسالته للدكتوراه، وصدرت عام 1944 ترجمة الجزء الأول من غزليات حافظ «أغاني شيراز»، والجزء الثاني عام 1945. وكتب طه حسين في المقدمة: «انقضى الوقت الذي كان الناس يؤمنون فيه بأن الأدب العربي غني بنفسه لا يحتاج إلى أن تمدّه الآداب الأخرى بما فيها من قوة وروعة وجمال».

ما قدمه عزّام والشواربي ثمرة تدريس اللغة الفارسية في جامعة القاهرة، منذ عام 1925. وقبلهما ترجم أحمد رامي «رباعيات الخيام»، المجهولة تقريبا في العالم العربي. في عام 1922 أوفدته دار الكتب المصرية إلى فرنسا لدراسة اللغة الفارسية، وراجع نسخ الرباعيات في باريس، وفي مكتبة جامعة برلين، وعاد إلى لندن لمراجعة مخطوطات أخرى. ونشر الترجمة عام 1924. واكتشف رباعيات أضافها إلى الطبعة الثانية عام 1931. وعلى الرغم من توالي ترجمات الرباعيات، عن أصلها الفارسي ولغات أخرى، ظلت ترجمة رامي ـ وإن لم تكن الأكثر دقة ـ هي الأقرب إلى النفس، ربما بفضل غناء أم كلثوم عام 1950 لخمس عشرة رباعية لحنها رياض السنباطي.

ظل للأدب الفارسي حضور بطعم الروح الفردية، ومنذ ترجم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا رواية «البومة العمياء» لصادق هدايت لا نجد عملا حظي بشهرتها، وغابت عن القارئ العربي معرفة بخرائط الأدب الفارسي، وأجياله الشعرية وتياراته الفنية. وهذا ما تقدمه مريم حيدري، بمحبة، للشعر العربي لا تفوقها إلا محبتها للشعر الفارسي، في مختاراتها من الشعر الإيراني المعاصر، بعنوان «سجادة فارسية»، بانوراما تغطي مساره منذ بدايات القرن العشرين، قبل أن يغير رضا شاه بهلوي اسم فارس إلى إيران، عام 1935.

تتغير الأسماء، وتسري الروح تعبر الأجيال، تسِم تيارات وتمردات بقصائد كل منها يدل على صاحبها، والبعض اختار المغادرة والإقامة في المنافي، وإن جمعت بينهم ملامح مشتركة، وتظل «للفرس السياسة والآداب»، كما قال أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة». ولا يخفى على قارئ هذه المختارات، وعلى المتابع للأدب الفارسي عموما، غياب التأثر بالشعر العربي؛ ربما لقلة المترجم منه إلى الفارسية، على العكس من التأثرات بالآداب الغربية، ربما لميراث قديم لم يغب عن التوحيدي، «فإن الفارسي ليس في فطرته ولا عادته ولا منشئِه أن يعترف بفضل العربيّ». التوحيدي سرعان ما أتبع ذلك بقوله: «ولا في جبلّة العربي وديدنه أن يقرّ بفضل الفارسيّ».

صدرت «مختارات من الشعر الإيراني المعاصر» عن دار المحيط للنشر في إمارة الفجيرة. وكتبت مريم حيدري مقدمة عن مسار الشعر الإيراني وتحولاته، في ضوء المؤثرات السياسية والتطورات الثقافية، منذ الثورة الدستورية في بدايات القرن العشرين، وانتهاء حكم القاجار، وصعود رضا شاه، ووعي المثقفين بمكافحة الاستبداد السياسي ودكتاتورية الشاه، وصولا إلى محاولات جيل الثمانينيات تخليص القصيدة من الحمولات السياسية، وسط أجواء ضاغطة استمرت فيها الحرب العراقية الإيرنية ثماني سنوات، وتفادى شعراء التسعينيات القضايا العامة، مع حضور الشخصي، عبر لغة بسيطة، دارجة أحيانا، لينتهي المشهد الشعري الإيراني في موجته الأخيرة بملاحظة «عدم ظهور شعراء يمكن اعتبارهم عمالقة الشعر كما كانوا في العقود السابقة».

شهد عميد الشعر الفارسي المعاصر نيما يوشيج عواصف سياسية داخلية وخارجية، زوال حكم وصعود آخر، وحربين عالميتين كان للأخيرة تأثير مباشر في عزل الشاه وتعيين ابنه. وكانت ثورته الخاصة في الشعر، بالأحرى انقلابا على الشعر التقليدي، فحرر القصيدة من قوالب وأوزان موروثة منذ ألف عام، ولم يبال بسخرية كبار الشعراء. على اسمه تمرد علي اسفندياري؛ فسمى نفسه نيما يوشيج، وهو اسم بطل فارسي قديم، وبقصائده وتنظيراته أسس «البيان الأساسي للشعر النيمائي»، واقترب من روح الشاعر البريطاني إليوت في «الأرض اليباب»، وترى مريم حيدري أن دوره يشبه دور نازك الملائكة في الشعر العربي، وأن «كل التيارات المهمة والأساسية في الشعر الفارسي المعاصر تدين بشكل أو بآخر للتغييرات والتحديات التي أنشأها وقام بها نيما يوشيج» المتوفى عام 1949.

الزمن يُنصف عميد الشعر الفارسي

الزمن ينصف الجديد، وبعد المعارضة شقّ أسلوب نيما طريقه، وساد الكتابةَ الشعرية، فتفرعت منها تيارات، أهمها حركة «الشعر الأبيض» المعادلة لقصيدة النثر، وأثمر تمرد نيما في الجيل التالي، على أيدي شعراء مرموقين منهم أحمد شاملو، وفروغ فرُّخ زاد، ومهدي أخوان ثالث، وسُهراب سِبِهري، ومنوتشهْر آتشي. وفي الستينيات ظهرت «الموجة الحديثة»، قادها شبان تأثروا بما ترجم إلى الفارسية من آداب أوروبية، مالت هذه الحركة إلى السريالية، وعارضت «الالتزام الاجتماعي المتطرّف الذي كان يسود شعرَ تلك الحقبة»، وتفرع من تلك الحركة حركات أخرى، منها حركة «الشعر النقي»، وحركة «الشعر الآخر»، كما تمرد الشعراء الشبان على شعر «الموجة الحديثة»، ورأوه جافّاً فاقد الروح.

وفي الثمانينيات، شهد الشعر «ركودا إثر الحرب والظروف الحالكة التي مرّت بها البلاد»، وهذا لا يمنع الإشارة إلى شعراء صعدوا بالتجربة اليومية إلى أفق إنساني، «حتى الشعر الذي كتبته الشاعرة فِرِشتِه ساري عن الحرب لم يكن شعاراتيا، بل حمل ثيمة إنسانية»، كما تقول مريم حيدري التي تترجم قصيدة فِرِشتِه ساري وعنوانها «النهاية»، تبدأ بهذه السطور:

كان يكفيني للحياة

غطاءٌ فريدٌ

وللموت قبضةٌ من التراب

أما الآن فيحضنُني خيالُك

ولا تكفي كلُّ ثياب العالمِ

لعُريي

وإن متُّ على هذه الحال

فسأنتشر في العالم إلى درجة

لن يكفيني

كلُّ التراب.

ثنائية الموت والعري، الوحدة في مواجهة المجهول، ترد بصيغة أخرى، عند الشاعر الرائد أحمد شاملو، ففي قصيدته «امتزاج» يقول:

سأنقطعُ من الشمس والنفَس

كما تنقطع الشفةُ من قبلةٍ غيرِ مرتوية

عاريا

قلْ لهم أن يدفنوني عاريا

عاريا تماما

كما نقيمُ الصلاة للحبّ،

فأنا أريد الامتزاج بالتراب

حبّاً

دونَ شائبةِ أيّ حجاب.

الحالة العدمية توجد أيضا عند رائد آخر هو سُهراب سِبِهري، القائل في قصيدته «لا غيمَ»:

كل شيء خلفَ ابتسامةٍ يختبئُ

وثمة ثقبٌ في جدار الزمن، يلوح وجهي منه

ثمة أشياءُ لا أعرفها

لكني أعرف أني سأموت إن قطعت ورقةً واحدة

أصعد نحو الأوجِ، أنا مليء بالأجنحة

أبصرُ طريقي في الظلام، أنا مفعمٌ بالفوانيس

مليءٌ بالغيمِ أنا والترابِ

مليءٌ بالشمس والرمالِ

مليٌء بأشجار الكرْمِ

مليءٌ بالطريقِ، الجسرِ، النهرِ، الموجِ

مليءٌ أنا بظلال القصبِ في الماء

مليءٌ بترنّح الصفصافة في أقصى الحديقةِ

وروحي ما أوحدَها.

تتكرر هذه الحالة، بشكل آخر، في تجربة فروغ فرُّخ زاد، ومريم حيدري تراها «أهم شاعرة إيرانية، تركت أثرا لا يستهان به في الشعر الفارسي المعاصر، وعلى الرغم من أنها توفيت في عمر مبكّر، إلا أن اسمها بقي خالدا… حاولت فروغ أن توصل صوتها الشعري الإنساني، وتتفوق في ذلك على كثير من معاصريها من الشعراء». وفي مقاطع من قصيدتها «فلنؤمنْ بحلول الفصل البارد»، التي نشرت بعد وفاتها، تقول:

وهذه أنا

امرأةٌ وحيدةٌ

على عتبات فصل بارد

في بداية استيعاب كيانِ الأرض الملوث

ويأس السماء البسيط الحزين

وعجز الأيدي الإسمنتية

مرّ الزمانُ

…

والآنَ

كيف يمكن لواحدةٍ أن تقومَ للرقصِ

وتسكبَ جدائل طفولتها

في المياه الجارية

وأن تركلَ التفاحة التي اقتطفتها أخيرا، وشمّتها؟

يا حبيبي، يا حبيبي الأوحدَ

كم من سُحب سوداءَ تنتظر سطوعَ الشمس.

الحزن الفارسي التاريخي لا يخطئه قارئ هذه المختارات، حزن أبدي يصالح الناس على الموت، فيشمل شعراء من الأجيال المختلفة، فالشاعرة بهاره رضائي، المولودة عام 1977، تبدأ قصيدة عنوانها «أضعُ صحناً إضافياً» بهذه السطور: «أهلا سيدي الموت! لقد وصلتَ في الموعدِ/ أنا والوحدةُ/ هذه الأيامَ/ نأكل في صحن واحد». أما رضا بروسان (1973 ـ 2011)، الذي توفي في حادث برفقة زوجته الشاعرة إلهام إسلامي وطفلتهما، فقد اتّهم الموت بالجبن، والعجز عن المواجهة: «لا أحد يأتي من الأمامِ/ والموتُ يصل دائما من الخلفِ». لكن الشاعر شبنم آذر لا يكتفي باتهام الموت، بل يتحدى أن يقبرَه، في قصيدته «قبرٌ للموت»: «خُذْ هذا المنديلَ/ وامسح تجاعيدَ جبينك/ ذات يوم/ سنحفر قبراً للموت». إلا أنه، في قصيدة أخرى، ينشد الحياة: «أيتها الرصاصاتُ/ أيتها الرصاصاتُ العزيزاتُ/ أرجو أن تعُدْن إلى خراطيشكنَّ/ حتى نعودَ نحن إلى بيوتنا».

عن الثورة والحرب والموت

البعيدون أكثر قدرة على تأمل مآلات الثورة وتراجيديا الحرب. الناقد الشاعر رضا براهني، المولود عام 1935، اعتقل في عهد الشاه، وهاجر إلى أمريكا، وفي عام 1987 نشر ديوانه «إسماعيل»، وأهداه إلى ذكرى صديقه إسماعيل شاهرودي الذي توفي عام 1981. ويناديه: أيها الأشعر من شعرك وشعرنا، يا شاعر الجيل المفلس:

حربٌ هنا ـ يا إسماعيلُ ـ حربٌ،

وثمة جثامينُ يدفنونها دون أسماء، وثمة بأسماء

وكيف يعرف الدود والفأر أن الموتى يملكون هويات تاريخيةً

أم لا

بشكل واحد تسطع الشمس على المقبرة والبستان

والمطر لا يعرف الخادم من الخائن

إسماعيلُ!

تعالَ نلمَّ خصلات شعرِ الأهوازيات من فوق النخيل

…

لم يسمح لك الجنونُ أن تعرف ما يدور في الثورة

ولم تسمح لك الجلطة الدماغية أن تعرف ما يدور في الحرب

والآن لا يسمح لك الموت أن تعرف ما يدور في الموت

ولا أعرف أنا، لأني لم أمت

يجب أن أموت لكي أعرف ما يدور في الموت

وإذ ذاكَ سأكون في الجهة الأخرى ولن يعنيني الموت.

الموقف العدمي، والشعور باللا جدوى، أحيانا يتجاوز الكتابة إلى السلوك، وهذا سيروش رادْ مَنِش (1954 ـ 2008) ينتمي إلى الجنوب الإيراني، ومن مؤسسي الموجة الخالصة، وكانت المجلات الأدبية في طهران ترفض نشر قصائده بحجة الغموض، «لم يتجشم الشاعر طوال حياته بإصدار ديوان له». وفي هذه المختارات ثلاث قصائد منها «ميتاً فوق الحصان»، وتنتهي بهذه الصورة:

أسكن فيكِ أيتها الغيمةُ

بصاعقة من صدري

كي أرحلَ

بلا اسمٍ.. أكثرَ من أي وقت.

الصورة الشعرية تتحرر من أسر الكلمات كلما تغذّت القصيدة من اهتمامات الشعراء بفنون أخرى، فالشاعرة گراناز موسوي نالت الدكتوراه في السينما، وهي ممثلة وكاتبة سيناريو، وفي عام 2008 أخرجت فيلم «My Tehran for sale»، تنهي قصيدتها «دائما هناك من يصل بعد غد»:

كلما أصبحت السماءُ غائمةً

خيّل لي أن هناك امرأةً عاشقةً

خلعت ثيابها.

الشعراء في هذه المختارات أكثر عددا، لكن قصائد النساء تُجمّل الكتاب، تجعله «سجادة فارسية»، مُطرَّزة بمنمنمات من حروف نابضة، تخاطب حواس القارئ جميعا. ومن أصغر الشاعرات آيدا عميدي (ولدت عام 1982) تنشد الحرية على طريقتها:

كان قلبي قبضةً خافقةً

أما الآنَ فقد أصبح بقعة دمٍ سالت على الأرض

فتّشونا حتى العظام

نحن نأكل خبزَ قلوبنا

ولا يمكنكم أن تمتلكوا أيّ قلبٍ

بالرصاص

…

سأصنعُ وطناً لأحلامي

وأشعلُ سيجارةً

لأنظر إليكَ

من خلف الدموع والدخان

أنت الذي

لم تعد وطني.

هذه المختارات، «سجادة فارسية»، جسرٌ بين حضارتين، وفيها اهتمام بالرصد التاريخي، وتأصيل المراحل، وقفزات الشعر الفارسي، وصولا إلى تيار أخير تتفاعل فيه قصيدة النثر، منفتحة على تيارات وتمردات فردية في العالم. ولعل الموجة الأخيرة، حتى تكتمل الصورة، تستحق مختارات خاصة، بحكم انخراط الشاعرة مريم حيدري في القلب منها.

…………………………

(مجلة “الفيصل” / نوفمبر 2024)