ترجمة: أحمد شافعي –

حوار: ريمو فيرديكت- إيميل روتهوفت

لو تواصلت انتصارات دار نشر فيتزكارالادو البريطانية النوبلية في عام 2023 فالفرصة سانحة تماما لأن يكون ضيفنا في هذا الحوار هو فائز العام القادم. ولد جون فوسه في النرويج عام 1959، وصدرت له أخيرا (السباعية) الجليلة، وفيها روايات «الاسم الآخر» (2019) و«أنا آخر» (2020) و«اسم جديد» (2021) في مجلد واحد يصدر عن فيتزكارالادو وترازيت بوكس. تحكي الروايات الثلاث قصة (آسِل)، وهو رسام يتنقل باستمرار من منعطف في حياته إلى آخر. وقالب الكتاب معروف ومستهجن: فهو عبارة عن جملة واحدة تمتد على مدى قرابة سبعمائة صفحة.

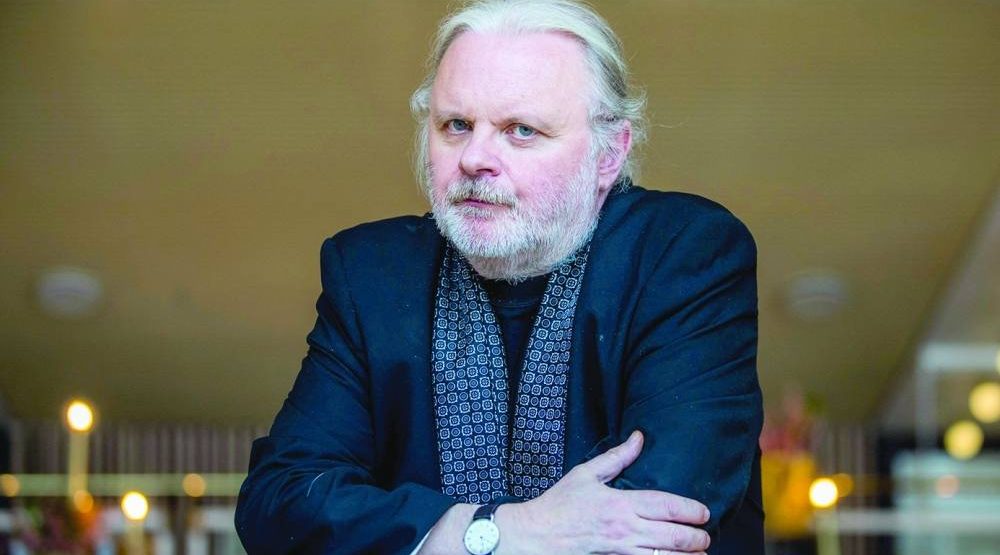

أجاب فوس أسئلتنا بصوت متوتر وإن يكن غير متبرم، وقد مال إلى الأمام ليظهر من ظلام مقر إقامته في أوسلو. وقد أقرضته وزارة الثقافة هذا المنزل اعترافا بإسهاماته في الأدب النرويجي، وذلك تكريم تناوله الكاتب بشيء من التفاؤل فقال «إنهم يعطون المرء هذا حين يبلغ الخمسين، متوقعين أن يموت ببلوغ الثمانين».

صدرت روايات (السباعية) الثلاثة في كتاب واحد، هل تعتقد أن هذا سوف يفضي إلى تجربة قراءة مختلفة لها؟

عندما كتبت (السباعية) كنت أعدُّها نصًّا واحدا، كلَّها. ومع أنني وافقت ناشري على تقسيمها إلى أجزاء منفصلة، فإنها تبقى وحدة واحدة. فما يجري في القسم الأول يجاب في السابع [فالروايات الثلاث مقسمة إلى سبعة أقسام]. ثمة أجزاء وقطع مقترنة ببعضها بعضا في الأقسام المختلفة. على سبيل المثال، من الممكن الاكتفاء بقراءة القسمين 1 و2 فقط، أو حتى القسمين الأخيرين، وينال القارئ من القراءة شيئا ما. لكنها، بالنسبة لي، وحدة واحدة، ويلزم نشرها في كتاب واحد يشملها جميعا.

شأن كثير من أبطال رواياتك، يهيم راوي السباعية (آسِل) على الطريق. والسفر في بعض الأحيان استعارة لاكتشاف الذات، وفي الوقت نفسه استعارة للنقيض، أي انتفاء الهدف. ما الذي يعنيه لك السفر؟

حينما أجلس وأبدأ الكتابة، لا أنوي مطلقا أن يحدث أي شيء. إنما أنصت للذي أكتبه، ويحدث ما يحدث. يمكنك بالطبع تأويل الأمر تأويلات عديدة. وليس دوري أنا أن أفسره، فما أنا إلا كاتب. وتأويلي سيكون أدنى قيمة من تأويلك. [يضحك] لكنني أشعر أنني إن كتبت فأحسنت الكتابة، فثمة الكثير مما قد أسميه (المعنى)، بل ثمة (رسالة) ما. وإن لم يكن بوسعي أن أصوغها في كلمات بسيطة. يمكنني ـ بقدر ما يمكنك ـ تخمينها ولا أكثر.

كتبت ذات مرة في مقالة أنه لا بد من محاولة قهر اللغة، وتجاوزها، بحيث لا يبقى من فارق، فيتسنى للمرء أن يصل إلى الرب. هل حقا يمكن الاقتراب من الإله دونما لغة؟

أخشى كثيرا أن أستعمل كلمة «الرب». ونادرا ما أستعملها، وأجتنبها اجتنابا عند الحديث عن كتابتي. الرب أكبر كثيرا من أن يتكلم مثلي عنه. [يضحك] حينما يتسنى لي أن أكتب فأحسن الكتابة، تنشأ لغة ثانية، لغة صامتة. هذه اللغة الصامتة تقول كل شيء. لا تحكي القصة، لكنها تسمعك شيئا من وراء القصة، تسمعك صوتا صامتا يتكلم. وهذا ما يجعل الأدب في رأيي ناجحا.

أجزاء السباعية السبعة تؤلف مجتمعة جملة واحدة. كيف كان شكل عملية الكتابة نفسها؟

كل ما أكتبه ينبغي أن يشكِّل كونا بمفرده، محكوما بقوانينه الخاصة. عند كتابة هذا الكون، عليَّ أن أنغمس فيه بكليتي. بالطبع، يمكنني أن أحصل على استراحات، لكن على أن ألزم البقاء في الكون الذي أكتبه. لعل أهم شيء هو إيقاعه. لا يمكنني حقا أن أفسر ما أعنيه بذلك، لكنه الدفق الذي عليّ اتباعه.

أشهر مسرحية من مسرحياتي عنوانها «شخص ما سوف يجيء». أعتقد أنني كتبتها في أربعة أيام أو خمس، ولم أغيِّر فيها أي شيء لاحقا. وهذا هو شأن كتابتي في أكثر الأحيان.

في حالة (السباعية)، يختلف الأمر بعض الشيء. فقد كتبت أغلب هذا الكتاب وأنا على مقربة من فيينا حيث لي أنا وزوجتي شقة في بلدة صغيرة اسمها (هانيبرج دير دوناو). كنت أكتب في آخر الليل وحتى طلوع الصبح، من الخامسة إلى التاسعة صباحا. بعد ذلك، كنت أنام لقرابة ساعة. وفي العادة، لا أكتب بعد الظهر.

ـقيل في عملك إنه «نثر بطيء» لكن، بالنسبة لنا، لا يبدو الكثير من كتابتك بطيئا على الإطلاق. كيف تصفها أنت؟

برغم أنني بدأت شاعرا وروائيا، فقد حققت إنجازاتي الكبيرة حينما بدأت أكتب المسرحيات. على مدار خمسة عشر عاما، لم أكتب بالدرجة الأساسية إلا للمسرح. كانت مفاجأة هائلة لي، وفي البداية، كانت ضربا من المغامرة. كنت أكتب المسرحيات في الصيف بصفة أساسية. وفي بقية العام، أنفق كثيرا من الوقت في السفر إلى مسارح بالخارج، وإجراء حوارات، ومثل ذلك.

ثم بغتة، شعرت أن هذا غير كاف. كففت عن السفر، وأقلعت عن الشرب، وأقلعت عن أمور كثيرة. قررت أن أرجع إلى ما كنت عليه، أرجع إلى كتابة «أسلوبي» من النثر والشعر. وبعد أن أنهيت النص النثري الأول وعنوانه «الصحو» [2007]، لم أكتب أي شيء لبضع سنوات. شعرت أنني هش، ولم أجرؤ على السفر، لأن الكتابة ضرب من السفر إلى المجهول. يتحتم عليَّ أن أكون على التخوم، ولا بأس بهذا حينما أكون في حالة جيدة وصحية، أمَّا في حالة هشاشتي، فإن الأمر يكون مريعا لي.

وبالمناسبة أنا الذي أحتمل اللوم في هذا المصطلح، أي «النثر البطيء» [يضحك]. أردت شيئا مناقضا لمسرحياتي. ومسرحياتي أميل فيها إلى القصر، ودائما ما أحتاج إلى كثافة قوية من أجل العمل فيها. ولا يمكن التمهل لفترات طويلة عند كل شيء، فليس هذا شأن المسرح. أمَّا في كتابتي النثرية، فأردت أن أفرد لكل لحظة الوقت الذي بدا لي أنها بحاجة إليه. أردت اللغة أن تتدفق في سلام. وأعتقد أنني تدبرت القيام بذلك في (السباعية).

ثمة هذا المشهد الجنسي الواحد الذي يشهده راوي السباعية، أو بالأحرى، يتخيله. هل شعرت قط أنك تتلصص على عقلك؟ هل رأيت قط أشياء في عقلك شعرت أنه لا يجدر بك أن تراها؟

نعم. لا يحدث هذا طوال الوقت، لكن لديّ هذه المقدرة. كان فعل كتابة مشهد الملعب هذا عظيما. سعدت ولم أزل سعيدا به. يرى آسل نفسه شابا مع زوجته في سنوات حميميتهما الأولى، لكنه في واقع الأمر حاضر في وجودهما الفعلي. ثم يحدث أن يقابلهما ويحادثهما. تمزج (السباعية) هذين الخطين الزمنيين في واحد، وهذه الكلية بالغة الأهمية.

في القسم الخامس أو السادس، يطلُّ آسل شابا من الشباك، ويرى سيارة تمر بالجوار. تلك هي السيارة نفسها التي يسوقها آسل الكبير، وهو في طريقه إلى مدينة بيورجفين Bjørgvin حاملا لوحاته. بالنسبة لي، تلك لحظة، الرواية كلها بمثابة لحظة.

تكتب دائما بلغة نينورسك، لا تكتب مطلقا بلغة بوكمال، وهي اللغة النرويجية الأخرى. هل كانت الكتابة بلغة نينورسك فعلا سياسيا بالنسبة لك؟

لا، ولكنها لغتي وحسب. هي التي درستها منذ اليوم الأول لي في المدرسة وإلى أن تركتها، أي لنحو اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة. هي لغة أقلية، وهذه ميزة بالنسبة لي بوصفي كاتبا. فهي لا تكاد تستعمل في الإعلانات أو الأعمال التجارية بقدر استعمالها في الأوساط الأكاديمية وفي الأدب وفي الكنيسة. ولأنها ليست كثيرة الاستعمال، فإن فيها طزاجة ما. جيل ديلوز وفيلكس جواتاري لهما كتاب عنوانه (كافكا: نحو أدب أقلوي) [1975]. عندما قرأته، شعرت أن الكتابة بلغة نينورسك شبيهة جدا بحال كافكا.

في (السباعية)، يتحدث الراوي عن مايستر إكهارت الصوفي. وكثيرا ما يشار إلى إكهارت بوصفه مؤثرا على كتاب معاصرين من قبيل فلور جايجي وعليك أنت. ما الذي يجذبك إليه؟

بدأت قراءة مايستر إكهارت في أواسط الثمانينيات. وكانت تجربة عظيمة. فبعد إنهاء الجامعة، قرأته كثيرا، بجانب مارتن هيدجر. شعرت أنه شبيه بهيدجر، لكن على نحو أعمق كثيرا. إكهارت هو الكاتب صاحب الأثر الأكبر عليّ. لديه رؤية كاملة تخصه. في سنوات مراهقتي، كنت أقرب إلى ماركسي ملحد غبي، وذلك كان الطبيعي في تلك الأيام لشباب المثقفين الناشئين. لكن في ثنايا الكتابة، كان ثمة ما لم أستطع أن أفهمه، لغز ما: من أين جاء هذا؟ إنه لم يأت من هنا [ويشير إلى قلبه]. لا إنما هو آتٍ من هناك.

بدأت أومن بالله، ذاتا، بطريقة ما. وأعدُّ نفسي مؤمنا بالله، بوصفه حضورا دائما. لكن شأن إكهارت، لم تكن لدي دوجما.

شعرت بالحاجة إلى أن أشرك شخصا ما في هذه الطريقة في الإيمان، فذهبت إلى طائفة الكويكريين Quakers. وثمة يكون المرء في حلقة صامتة، فإن شعر أن لديه شيئا مهما فإنه يقوله. وإن لم يشعر بذلك، يلزم الصمت. ثم حدث في لحظة ما أن شعرت أنني لم أعد بحاجة إلى ذلك. شعرت أن كتابتي هي «اجتماعي الصامت»، أو هي كويكريتي، صلاتي.

ثم صرت ببساطة كاتبا لسنين كثيرة، ولم يكن لدي من أشركه في إيماني هذا. وفي أواسط الثمانينيات، ذهبت إلى قداس في كنيسة كاثوليكية في بيورجفين، وأحببته، لدرجة أنني بدأت أحضر درسا في التحول إلى الكاثوليكية، نعم، مثل آسل، لا أكثر ولا أقل. وبعد سنوات كثيرة، قررت أن أعتنق الكاثوليكية. ما كنت لأقدر على ذلك لولا مايستر إكهارت وطريقته في أن يكون كاثوليكيا وصوفيا في آن واحد.

هل تعد نفسك كاثوليكيا، وكاتبا صوفيا أيضا؟

هذا الجانب الصوفي يتعلق بحاث وقع لي حينما كنت في السابعة من العمر وعلى شفا الموت. كان حادثا. رأيت نفسي من الخارج، في ما يشبه نورا وضاء، وديعا، في حالة سعادة عظيمة، وأكاد أكون على يقين من أن تلك الحادثة، وتلك اللحظة، وذلك القرب من الموت هو الذي جعل مني كاتبا. ولولا ذلك، أستبعد أني كنت أصبح كاتبا. هو أمر أساسي للغاية عندي. هذه التجربة فتحت عيني على البعد الروحي في الحياة، ولكنني في عهد ماركسيتي حاولت أن أنكر هذا بأقصى ما استطعت.

الكتابة، كتابتي أنا، هي التي غيرت رأيي. بت كلما كبرت، ازددت شعورا بالحاجة إلى إشراك الآخرين في إيماني. شعرت بذلك شعورا سلميا طيبا خلال القداس الكاثوليكي. أفضِّل القداس الأرثوذكسي، لكن بالنسبة لشخص غربي، يصعب كثيرا الولوج في عقلية القداس الأرثوذكسي، فالإحالات مختلفة تماما. عرفت الكثير عن الكنيسة الكاثوليكية بما مكَّنني من تجاوز الكنيسة الأرثوذكسية.

يقال عن بعض الكتاب الذين تجري مقارنتك بهم إنهم يكتبون «القص الميتافيزيقي». هل تعد نفسك منهم؟

تم تصنيفي وفقا للافتات كثيرة ـ منها لافتة ما بعد الحداثة ولافتة المينيمالية minimalist ـ وأنا بنفسي صنفت نفسي وفق لافتة «النثر البطيء». ولا أريد أن أطلق على نفسي أي تسمية. أصف نفسي بالمسيحي، ولكن هذا صعب عليّ للغاية. فهو اختزالي للغاية. أنا بشكل ما مينيمالي طبعا، وبشكل آخر ما بعد حداثي ـ تأثرت بجاك ديريدا. وإذن، فالأمر ليس خطأ بالضرورة، لكني لم أستطع قط أن أستعمل هذا المفهوم لوصف كتابتي، كأنني أقول «هي هكذا».

هل كان اعتناقك شبيها باعتناق آسل؟

في هذا الأيام يشيع للغاية أن يستعمل المرء في كتابته أمورا خاضها فعلا، وأن يكتبها على أقرب نحو ممكن من الواقع، كحال آني إرنو. لقد انتهيت للتو من قراءة رواية قصيرة لإرنو عنوانها «شغف بسيط» [1991] وأعجبتني، لا بأس بها فعلا. لكن بالنسبة لي، من المستحيل تماما أن أستعمل تجاربي الشخصية بهذه الطريقة، لأن الكتابة أصلا فعل تحول. إنني أنصت إلى كون مختلف عن كوني، والكتابة سبيل للهرب إلى هذا الكون. وهذا أعظم ما فيها. أريد أن أتجاوز نفسي لا أن أعبر عنها.

بالطبع أستعمل حياتي. أعرف ما أتكلم عنه. لكن السباعية تأليف، فلم أكن قط رساما. إنني أتخذ من حياتي ومما أقرأه مادة، لا بوصفها شيئا أريد أن أكتبه كتابة واقعية. كل شيء يتحول. عندما أكتب، تصبح تجربتي عديمة الوجود، مسطحة. ليست لتجاربي أجنحة، ولكنني حينما أحسن الكتابة، أستطيع أن أجعلها تطير. أنا في الجانب المقابل للقص السيري autofiction، أنا في جانب القص الخيالي.

وما الذي يخطر لك حينما يصف الناس كتابتك بالقص السيري؟

يقرأ بعض الناس هذه القراءة، لكن لا يكاد أحدهم يعرف القليل عن حياتي حتى يعرف أن الأمر ليس كذلك. فلو كتبت عن أمٍّ، سيحسب كثيرون أنني أكتب عن أمي أنا، لكنني لم أفعل ذلك قط ولن أفعله. ليس مسموحا لي بذلك. لا أستطيع استعمال حياة إنسان آخر في أدبي. يمكن أن أستعمل سمات، لكن عليّ أن أحولها. ثمة شيء مناف تمام للأخلاق في القص السيري.

لماذا رجعت إلى الكتابة للمسرح؟

بعد كتابة السباعية شعرت برغبة جارفة في كتابة المسرحيات تارة أخرى. تشعر بفراغ ما حينما تنتهي من كتاب كبير، وقلت لنفسي لماذا لا تكتب مسرحية؟ محض مسرحية قصيرة، فكتبت مسرحية بعنوان «ريح عاتية». ولما كتبت تلك المسرحية، أفضت الواحدة إلى الأخرى. بل إني كتبت مسرحية رابعة لم أنشرها بعد. وهي ملقاة على طاولتي هنا. في المستقبل، لن أرجع إلى كتابة المسرحيات مثلما فعلت، فقط بين الحين والآخر.

تكتب في السباعية أن «الجميل في الحياة يتحول إلى رديء في الرسم إذ يبدو وكأن فيه قدرا مفرطا من الجمال». هل يمكن أن يوجد قدر مفرط من الجمال في الأدب؟

نعم، أعتقد ذلك. يمكنك أن تكتب قصيدة مثالية من كل وجه، وحينما تقرأها، تجدها جميلة، لكنك تشعر أن الكتابة لا تعدو صنعة عديمة الروح. وجه جميل فيه خطب ما. هذه الوجوه السيمترية في الإعلانات قبيحة في عيني. الجمال يكمن في النقص، حتى في الأدب، وفي الفن.

……………………..

*لوس أنجلوس رفيو أوف بوكس ـ 31 ديسمبر 2022

*نقلا عن صحيفة عمان