علي حسن

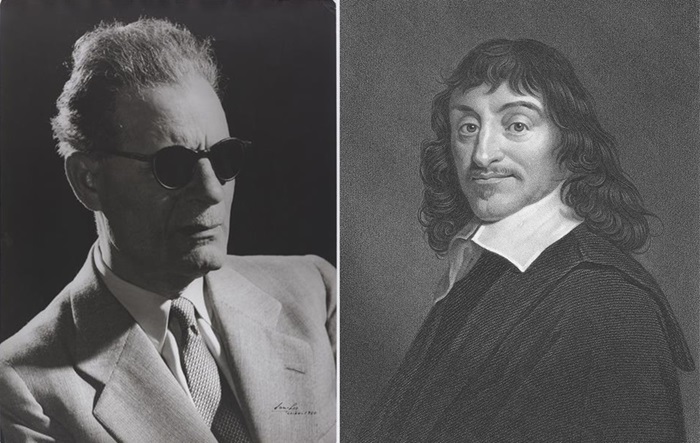

رينيه ديكارت (٣١/٣/١٥٩٦-١١/٢/١٦٥٠) المولود في مدينة تورين شمال غرب فرنسا، هو أبو الفلسفة الحديثة، وصاحب المقولة الشهيرة: “أنا أافكر إذن أنا موجود” وقد ربط الوجود بالتفكير، وجعل التفكير مقرون دائمًا بالشك والبحث عن الحقيقة. لقد جعل الشك منهجه “الشك المنهجي”، وعلى عكس هذا المبدأ فلا شك مطلقًا في أن هذا المنهج قد تسبب في حرب شعواء ضد واحد من كبار المؤمنين به وأحد أعلام الثقافة في تاريخ الأدب العربي كله، إنه الدكتور طه حسين.

لقد تعرض الدكتور طه جسين لمشكلات كبيرة حين صدر كتابه “في الشعر الجاهلي” وصلت إلى حد التكفير والطرد من الجامعة، إذ تحول مجلس النواب صبيحة الثالث عشر من سبتمبر ١٩٢٦ إلى ساحة حرب ضد الدكتور طه حسين، ووجه إليه وإلى كتابه إتهامات بالإلحاد وطعنات من النائب عبدالخالق عطية والشيخ القاياتي ثم قدم النائب عبدالحميد البنان نائب الجمالية اقتراحًا من ثلاث أقسام أولها إبادة كتاب “في الشعر الجاهلي”، ثانيها إحالة الدكتور طه حسين إلى النيابة ثالثها إلغاء وظيفته. وبالفعل قدم النائب بلاغًا إلى النيابة العمومية يطلب فيه التحقيق مع الدكتور طه حسين فيما كتبه طعنًا في الدين الإسلامي! وسوف نورد لاحقًا الأسباب التي دعتهم إلى إعلان الحرب على الدكتور طه حسين.

عبارة “أنا أفكر إذن أنا موجود” هي أول مبدأ في النظرية الميتافيزيقية التي وضعها ديكارت أو فلسفته الأولى. وديكارت عالم قبل أن يكون فيلسوفًا، تنقل من دولة إلى دولة، ولكن الحدث الأهم في حياة هذا الرياضي والفيزيائي وعالم الفلك والبصريات والفيلسوف كان يوم أن زعم أنه رأى رؤية في وضح النهار، وفي المساء جاءته ثلاثة أحلام قال أنها وحي مقدس لمهمته في الحياة، وكشف علمي عظيم هو توحيد الجبر والهندسة في علم واحد. كان ذلك اليوم هو ١٠/١١/١٦١٩ حين كان يقبع في غرفته ذات الموقد للتدفئة في ألمانيا على مقربة من مدينة أولم.

وفي مؤلفه “مقال عن المنهج” حيث كان في غرفته يتأمل فكرة “أن الأدوات تكون أقل جودة إذا صنعها عدد كبير من الأشخاص مما لو صنعت على يد شخص واحد، وسوف تكون أسوأ لو صنعت بإرتجال مما لو صنعت استنادًا إلى خطة شاملة، فمن المنطقي أن يهدم الإنسان بيته ويعيد بناءه وعلى هذا الأساس يكون من المنطقي أيضًا أن يعيد المرء تصحيح ما تعلمه، ويهدمه ليتعلم الصحيح والمفيد”.

وفي المؤلف ذاته “مقال عن المنهج” قال ديكارت أنه عثر على منهج شامل ينطبق مبدئيًا على جميع المسائل العلمية، لكنه لم يتطرق إلى أن المنهج يناسب بالفعل العلوم الأخرى، بل صرح بأنه طالما أن مبادئ العلوم الأخرى تعول كلها على الفلسفة، التي لم يجد فيها أي شيء مؤكد، فعليه أن يثبت وجود يقينيات في هذا المجال، ولهذا فقد قال: ” إنني لا أجد داعيًا للتسرع وأنه لا ينبغي أن أحاول إنجاز هذه المهمة حتى أصل إلى عمر أكثر نضجًا من سنوات عمري الثالثة والعشرين، حيث يجب أن أمضي فترة طويلة في تأهيل نفسي لها”.

كان ذلك في نوفمبر من عام ١٦١٩، ولقد استمر ديكارت تسع سنوات يعد نفسه قبل أن يقوم بإثبات “المبادئ اليقينية” التي عدها ضرورية لحل المسائل في العلوم الأخرى، وذلك عام ١٦٢٨. والجدير بالذكر أن منهج ديكارت كان يعتمد بالأساس على العلوم، وبالأخص في الرياضيات، لكنه يقول: “أن أي رياضي لا يفقه شيء في الفيزياء لن يستطيع أن يحرز سوى تقدم محدود”.

وديكارت هو مخترع تمثيل المجاهيل في المعادلات بالرموز (س، ص، ع) وتمثيل المعروف بالرموز (أ، ب، ج) وهو أول من وضع التمثيل الرمزي القياسي للمكعبات، وأُس الأرقام، وكذلك التمثيل الرمزي لجذورها المقابلة. ولديكارت مؤلف عظيم هو “الهندسة” ١٦٣٧ بجانب مؤلفاته الأخرى مثل “مقال عن المنهج”، تأملات في الفلسفة الأولى”، مبادئ الفلسفة”، وكتاب “العالم”.

نعود إلى الرؤية التي زعم أنه رآها، والتي قضى بعدها تسع سنوات لا يفعل شيء سوى السفر والملاحظة واكتساب الخبرات والمعرفة، كي يصل إلى نضج شامل وكامل يؤهله إلى الكشف عن المباديء الأساسية للفلسفة.

لقد تعلم رينيه ديكارت تعليمًا مدرسيًا عقيمًا وتقليديًا، ولذلك ظل غير راضٍ عن هذا التعليم ولا يحترم العلم الذي تلقاه، وشك فيه، لهذا سعى لاكتشاف منهج يصحح به جميع أخطاء هذا التعليم، ثم يطبقه في جميع مجالات الرياضيات، وبالفعل حقق نجاحات كبيرة وصار من أعظم علماء عصر النهضة، ثم رغب أن يتعمق في الفلسفة، الأمر الذي دعاه كي يكتسب المزيد من الخبرات ويسيح في الأرض يلتقط ثمار الحكمة.

ولكي يثبت أنه لا يقتفي أثر الفلاسفة المتشككين، ولا يتبنى مبدأ الشك المدمر الذي لا يترك معتقدًا إلا دمره (هنا ذكاء ديكارت حيث أنه لو ثبت عليه ذلك لحُوِرْب وعاداه كل من حوله، ولصبت عليه الكنيسة الكاثوليكية لعناتها) لهذا استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة، ويفعل الأمرين معًا، بحث علمي مبنيّ على أساس من الشك المنهجي.

ورغم أنه شك في كل شيء، وأثناء رحلته التي استمرت تسع سنوات وطن نفسه على تدمير كل الأبنية وإعادة البناء من جديد على أسس قوية من المعرفة واليقين، إلا أنه يزعم أنه استثني من فترة تعليمه الذاتي المدمر أركان عقيدته، وإيمانه بالأخلاق والقيم، والإمتثال لقوانين وعادات وطنه! وإن كان تمسكه هذا ليس إلا وسيلة لكي يتمكن من استقصائه الذاتي العميق، حيث شبه ديكارت “عقيدته وميثاق أخلاقه المؤقت” بالملجأ الذي يحتمي به أثناء هدم بيته وإعادة بناءه، على أنه بعد أن تمكن من بناء بيته استدار وهدم الميثاق الأخلاقي هو الآخر بعد أن شيد صرحه العلمي.

كانت الظروف غير مواتية لديكارت كي يكشف تمامًا عما يريده، أو أن يجهر بمبادئ أقل ما توصف به أنها هدامه في نظر الكنيسة والفلاسفة التقليديين أتباع أرسطو، لكن ديكار كان أكثر منهم ذكاء وأشد منهم حنكة، ورغب في أن يهب لفكره الحياة ولمنهجة الاستمرار.

في أغسطس ١٦٢٤ تجمع أكثر من ألف شخص في قاعة في باريس لدحض عام من ١٤ أطروحة ضد أفكار أرسطو، لكن مرسومًا رسميًا حظر هذا الاجتماع، وأمرت جامعة السوربون منع تدريس أي قضية تنتقد أرسطو أو العلماء الأوائل. وعلى الرغم من ذلك فقد تصاعدت نبرة العداء تجاه الكنيسة منذ نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، وتصاعدت كذلك نبرة النقد الموجه لأرسطو بل والمحتوى التعليمي ذاته الذي تلقاه ديكارت وكل من عاصروه من الفرنسيين المتعلمين، ولأن المجتمع كان متعطشًا لسماع مثل هذه الأفكار المتحررة، فقد وجد هذا النقد ترحيبًا واسعًا من شعب يهفو إلى كل ما هو جديد وغير تقليدي. ومن الجدير بالذكر أن في هذه الفترة تحديدًا كانت تجرى محاكمات من قبل محاكم التفتيش ضد من أرادوا الخروج عن سلطة الكنيسة، ومثل هذه المحاكمات لاقت دعمًا شعبيًا واسعًا، وكان هذا الدعم موجه أيضًا نحو الإلحاد وهدم سلطة الكنيسة.

ولأن ديكارت كان ذكيًا، فإنه لم يتعرض لأمر هذه المحاكمات، بل حرص على توطيد علاقته بالكنيسة وبرجالها خصوصًا “مارين ميرسين” الراهب الكاثوليكي الذي زامله في مدرسة لافليش، وكان بينهما مراسلات، وقد لعب ميرسين دورًا مهمًا في الترويج لأفكار ديكارت المتسقة مع الكنيسة حتى كسب ودها وثقتها!

لهذا كان ديكارت في مأمن ولم يتعرض لما تعرض له “جاليليو جاليلي (١٥/٢/١٥٦٤-٨/١/١٦٤٢) عندما أثبت خطأ قانون أرسطو في الحركة، وأثبت أيضًا أن الأرض ليست محورًا للكون والشمس لا تدور حولها بل العكس هو الصحيح فأدانته محكمة التفتيش في روما عام ١٦٣٢ واتهمته بالهرطقة وحكمت عليه بالسجن الذي خفف إلى الإقامة الجبرية في بيته، ومنع تداول كتبه أو تدريسها. لذلك خاف ديكارت على كتبه وإبداعه فلم يتطرق ديكارت مطلقًا إلى مواضيع تسبب له حربًا مع الكنيسة أو تعرضه للمحاكمة، وقال عن المادة أنها تخضع لإرادة الرب، وأن إنقسام المادة إنما يعود لرغبة الرب في تقسيمها، ولكي يخرج ما في جعبته من أفكار وقوانين وعلم خصوصًا في مسألة المادة وحركتها وكذلك حركة الكواكب، وفي الوقت نفسه يهرب من سيطرة الكنسية حيث كان المبدأ الوحيد المقبول هو الذي ورثه الفلاسفة المدرسيون عن أرسطو وهو “الأرض هي المركز الثابت للكون”.

كان ذلك في كتاب “العالم” ولأنه يحتوي أيضًا على حقائق لن ترضى عنها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فقد كان على ديكارت لكي يجعل فيزياءه مقبولة إما أن ينقحها بشكل يرضي الكنيسة، أو يخفي هذه النتائج، أو أن يقيم المذهب الخاص به على مبادئلا يستطيع رجال الكنيسة ومَن يدورون في فلكهم أن يعارضوها.

،كان الخيار الأخير هو الأفضل بالانسبة له، ولهذا إتخذه ديكارت في كتابيه “تأملات في الفلسفة الأولى” و”مبادئ الفلسفة”.

ورغم ما إتخذه رينيه ديكارت من حذر، فإنه لم يأمن مكر الكنيسة، ولذلك عقد آمال على علماء اللاهوت كي يدعموه ويباركونه ولهذا كانت مقدمة كتابه “تأملات في الفلسفة الأولى” عبارة عن خطاب إلى علماء اللاهوت في جامعة السوربون، عرض فيه تأملات الفلسفة الأولى كردة فعل لنداء بابوي للفلاسفة المسيحيين من أجل دحض الزعم بأن الروح تموت بموت الجسد، وقد كانت عناوين التأملات الستة مستوحاة من التأثير الديني وتبرهن على صدق الدين.

ويقول ديكارت لصديقه “ميرسين” في خطاب بعثه إليه أن هذه التأملات الستة تحتوي على جميع أسس الفيزياء الخاصة به، وبأنه يأمل أن يألف القراء تدريجيًا مبادئه ويدركوا حقيقتها قبل أن يلاحظوا أنها تهدم مبادئ أرسطو. ولقد كان ديكارت شديد الحرص حين استخدم اللاتينية في كتابة التأملات في الفلسفة الأولى في الطبعة الأولى ١٦٤١و الطبعة الثانية ١٦٤٢) ليضمن أن مَن سيقرؤه هم صفوة الصفوة، وليس المثقفين فقط الذين يتكلمون الفرنسية، بينما في عام ١٦٤٧ نشرت ترجمة التأملات بالغة الفرنسية بقلم الدوق “دولوين” التي راجعها ديكارت بنفسه وصححها بقلمه. كما قدم ديكارت “التأملات في الفلسفة الأولى” في الطبعة الأولى للترجمة الفرنسية (١٦٤٧) برسالة أهداها إلى العمداء والعلماء بكلية أصول الدين المقدسة (اللاهوت) في باريس يقول: “ومع أن من الحق إطلاقًا أنه ينبغي أن نعتقد بوجود الله لأن هذا هو ما جاءت به الكتب المقدسة، وأنه ينبغي من جهة أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة لأنها جاءت من عند الله إلا أننا لا نستطيع أن نعرض ذلك على الكافرين، فإنهم قد يتوهمون أن الاستدلال على هذا النحو وقوع في الخطأ الذي يسميه المناطقة دورًا”. (ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور عثمان أمين، طبعة ٢٠١٤ المركز القومي للترجمة ص ٤٠. والدور: قضيتان يتوقف إثبات إحداهما على الأخرى).

كان كل ما سبق مقدمة أريد منها أن أوضح كيف كان ديكارت حريصًا كل الحرص على أن يخرج أفكاره بدون أن يتسبب في عداءات مع الكنيسة، أو أن تتعرض مؤلفاته للحجب أو الحرق، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الفترة الزمنية شهدت الكثير من القمع وتولت محاكم التفتيش حرق الكتب وقتل وحرق العلماء، وبلغت سطوة الكنيسة حدًا يجعل خروج أي فكرة لا تتفق مع رؤية الكنيسة أمرًا مستحيلًا.

لو تركنا “رينيه ديكارت” وباريس، وأوروبا كلها الأن وتقدمنا مع الزمن إلى ما يقرب من ثلاثمئة عام، وذهبنا إلى القاهرة عاصمة الثقافة وباريس الشرق في القرن العشرين، نجد أن هذا المستوى الثقافي الرفيع، والليبرالية في أبهى صورها قد أغرت الشاب الحاصل على درجة الدكتوراه في “الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون” من السوربون أعرق جامعات فرنسا وأوروبا.

،كما كان ديكارت رافضًا للتعليم التقليدي وطرق التدريس البالية، فقد كان طه حسين (١٥ نوفمبر ١٨٨٩ – ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣) ناقمًا على التعليم التقليدي الذي يعتمد على التلقين والحفظ، لكنه كان جسورًا عنيدًا لا يهاب شيئًا، وفي الوقت ذاته كان شابًا طموحًا عنيدًا، صعب المراس، غير هَيَّاب، إذا اقتنع بشيء قاتل من أجله، وهو أيضًا يعشق المعارك، راغب في جعل اسمه على كل لسان، فكان يتخير الرؤوس الكبيرة ليطيح بها، ويختلق المعارك الأدبية معها اختلاقًا ولا يتورع في نقدها، ولقد أشار هو إلى ذلك في كتابه “الأيام” حين هاجم الكثير من أفذاذ عصره وعلى رأسهم الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي (٣٠ ديسمبر ١٨٧٦ – ٢٥ يوليو ١٩٢٤)، ودرس طه حسين فلسفة ديكارت، ووجدها تناسب فكره، ورؤيته، وفوق كل هذا تتماشى مع طبيعته العقلية التي تتشكك في الأشياء، ولفقدان البصر تأثير لا يستطيع أحد أن ينكره يدفع صاحبه دفعًا لاعتناق مثل هذه المذاهب! ولذلك نجد أن الدكتور طه حسين في كتابه “في الشعر الجاهلي” قد استخدم عبارات شبيهة بالعبارات التي استعملها ديكارت ولكن بصورة قد لا يتقبلها العقل المسلم المحافظ أو غير المحافظ فنجده يقول: “للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضًا، ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي (في الشعر الجاهلي ص٢٦)”. فهو هنا أشد إيمانًا بالمذهب الديكارتي من ديكارت نفسه الذي أنكر كل شيء وشك في كل شيء عدا الرب والكتاب المقدس وما جاء فيه. ولهذا يقول الدكتور طه حسين: “نعم! يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل مشخّصاتها، وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به، وأن ننسى ما يضادّ هذه القومية وما يضاد هذا الدين، يجب أن لا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح (ص١٢ من المصدر نفسه)”.

وما الغرض من ذلك إلا غرض علمي بحت، يتجرد فيه طه من كل مؤثر مهما بلغت قدسيته، ثم يعود بعد ذلك لإثباته، بل ويستشهد به، ويجعل القرآن الكريم هو الوسيلة الوحيدة لدراسة الحياة الجاهلية معللًا ذلك بقوله في الشعر الجاهلي: “فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية فلست أسلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير، لأني لا أثق بما نسب إليهم، وإنما أسلك إليها طريقًا أخرى، وأدرسها في نص لا سبيل إلى الشك في صحته، أدرسها في القرآن، فالقرآن أصدق مرآة من الشعر الجاهلي، ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى الشك فيه. أدرسها في القرآن، وأدرسها في شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النبي وجادلوه، وفي شعر الشعراء الآخرين الذين جاءوا بعده ولم تكن نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التي ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام”.

من ناحية أخرى؛ لم يكن الدكتور طه حسين أول باحث يبحث في صحة الشعر الجاهلي وأسباب الانتحال فيه، بل كان آخرهم، وقبل أن يتناول هذه القضية في كتابه “في الشعر الجاهلي” كان قد سبقه إلى ذلك المستشرق الألماني تيودور نيلدكه عام ١٨٦١، ثم ألڤرت عام ١٨٧٢ في كتابه القيم “العقد الثقمين في دواوين الشعراء الجاهليين” وبه حدد الأبيات والقصائد المنحولة بكل دقة. وفي عام ١٨٩٣ تطرق إلى الموضع ذاته المستشرق أجنتس جولدتسيهر بمناسبة نشر ديوان “الحُطَيئة” كما تناول الأمر بصورة موجزة سير تشارلز ليال في مقدمة الجزء الثاني من نشرته لكتاب “المفضليات” للمفضل الضبي.

وأخيرًا خطا البحث خطوة جبارة بمقال كتبه ديڤيد صمويل مرجوليوث في عدد يوليو ١٩٢٥ من “مجلة الجمعية الآسيوية الملكية”.

لقد اعتقد الدكتور طه حسين بسبب ثورة الشباب فيه أنه يستطيع أن يخوض البحث العلمي بشكل ثوري، يطيح فيه بكل شيء ثم يبدأ في البناء من جديد، وذلك ما فعله ديكارت أيضًا ولكن بصورة أقل حدة، وبرجاحة عقل وتريث، فالمجتمع إن كان يهفو للتحرر إلا أنه مع الكنيسة ولو بشكل صوري وكذلك فإن الكنيسة ليست على استعداد لاستقبال ما يقيض سلطتها ويطيح بهيبتها. أما في مصر فلقد كان المجتمع على أهبة الاستعداد لتقبل كل جديد، وأتاحت الليبرالية وأصحاب الفكر والثقافة في مصر أن تناقش فيه مواضيع هي أكثر خطورة من الشعر الجاهلي والدليل على ذلك أنه رغم ما أثاره العميد بكتابه “في الشعر الجاهلي” فإن وكيل النيابة قد أخلى سبيله، ووقف أعلام الأمة معه وعلى رأسهم الزعيم سعد زغلول وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، ولم يجابهه أحد سوى من كان بينه وبين طه حسين عداوة أو معركة فكرية أو اختلاف سياسي وعلى رأس هؤلاء الأستاذ مصطفى صادق الرافعي.

اعتقد أن الدكتور طه حسين لو تثنى له نشر الكتاب من جديد عام ١٩٢٦ (هذا افتراض من المستحيل تحققه ولكن لنكمله) مستخدمًا ما اقتبسه من ديكارت اقتباسًا (ولكن في صورة أقل حدة وأكثر مواربة) ما وجد الإعراض نفسه وما واجه تلك الحرب الشعواء التي شنت عليه وعلى كتابه، لكن هيهات أن يحدث ذلك فإن طه حسين في عام ١٩٢٦ هو نفسه طه حسين الشاب الثائر الجسور، لم يتغير ولن يتغير مع تغير الأزمنة!

………………………

المصادر:

١ – التأملات في الفلسفة الأولى، ديكارت – ترجمة د. عثمان أمين – المركز القومي للترجمة ٢٠١٤

٢ – رينيه ديكارت – إعداد محمد الشربيني – دار فاروس للنشر والتوزيع ٢٠١٦

٣ – في الشعر الجاهلي، طه حسين – الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتبة الأسرة ٢٠١٥

٣ – دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي – د. عبدالرحمن بدوي- الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتبة الأسرة ٢٠١٥

٤ – تحت راية القرآن – مصطفى صادق الرافعي – مكتبة مصر ١٩٩٩.