هدى جعفر

الصورةُ في يدي، أطالعها للمرَّة الألف، وأفكِّر في تلك القصة القديمة، التافهة، الحزينة، وأضحك.

السيدةُ التي كسرَتْ أنفها لأنَّها لم تُحسن تقدير ما يُمكن أن تفعله بضعة سنتيمترات.

كانت مدعوَّة إلى حفل زفاف تنتظره منذ أشهر. إنَّها من أولئك النسوة خفيفات الظل اللاتي يذهبن إلى الأعراس كي يشعن البهجة نظير مبلغ من المال، بالرقص التقليدي، والنكات الجديدة، وإطلاق الزغاريد. تبيع أحياناً ملابس داخلية، على أغلفتها امرأة صينية تضع على أذنها وردة صفراء، أو تنصح اليافعات بأكثر الوصفات المنزلية فاعليةً في التخفيف من ألم الآذان، والأنوف، والشفاه المثقوبة حديثاً. كانت السيدة قد انتهت من زينتها المُعتادة، وأخرجت وجبةً مجمدةً على أن تطهوها ابنتها الكبرى لاحقاً لإخوتها الصغار، ووضعتها تحت الصنبور مباشرةً فارتدَّت المياه بغزارةٍ لتُغرِق صدرَ الفستان الأزرق المصنوع من الساتان الرخيص، كما أنَّها أوقعت الـ«بروش» المسروق المُعلَّق بدبوسٍ معوج. صديقتها تنتظرها خارجاً وبوق سيَّارة الأجرة لا يتوقف. كوت ثوباً آخر على عجلٍ ثم اكتشفت أنَّه متسخ في أكثر من موضعٍ ببقع الماء والطعام والعطور الزيتيَّة. ارتدت ثوباً بعد أن كوت نصفه، وركضت نحو الدرج ولم تنتبه إلى النتوء الحديدي عند عتبة الباب، ومن هناك تدحرجت من أوَّل الدرجِ المصنوع من البلاط الأبيض والأسود إلى آخره، وكسرَتْ أنفها المعقوف كمقبضِ العصا.

وفي المسافة الصغيرة، التي تؤدِّي إلى سلالم الدور التالي، وهي ترقدُ على وجهها، سألَتْ نفسها: كيف ستكون الأمور لو أنَّها فقط حرَّكت الصنبور بضعة سنتيمترات إلى اليمين أو إلى اليسار لتسقط المياه في البالوعة وليس فوق الوجبة المثلجة؟!

إنَّ هذه السيدة أمي، وقد أورثتني تساؤلاً مشابهاً عن أمرٍ شديد الاختلاف: كيف ستكون الأمور لو أنِّي كنتُ أرفع نظري لدقائق، أو لثوانٍ، لأشاهد الأطفال فوق «لعبة الأحصنة الدوَّارة»؟!

***

مدينة الملاهي!

حدِّثوني أنا عن مدينة الملاهي!

الموسيقى تنبعث من سماعاتٍ عملاقةٍ، وهبَّات الحرارة تنطلق من قدورِ البطاطس المقليَّة، والفشار، وشطائر اللحم والدجاج، والنقانق، والسمك المشوي، وغزل البنات، مع دخان السجائر المخلوط بالعطور المختلفة والعرق الطازج، إنَّها رائحة الاشتهاء التي تُعبِّئ المكان، ومشاعر أخرى لا اسم لها تطفو في طبقاتِ الجوِّ القريبة، يُصبح الجميع مرئيّاً بطريقةٍ ساحرة، هذه النكهة المميزة أقتنصها بسهولة، لقد آمنتُ دائماً بأنَّ مدينة الملاهي تنزع قشرةً عن أرواح الناس، وقد مُنحتُ قدرةً على الشعورِ بذلك.

أُحبُّ مدينة الملاهي، أشعرُ أنَّ في عروقي دماً يجري مِن أوَّل شخصٍ رمى بنفسِه في البحر بعد أن انتشى بما يفعله الطبلُ بجسدِه.

أُحبُّ مدينة الملاهي.

أُحبُّها مملكةً من حديدٍ، ورغباتٍ، وخوف.

الناسُ في الملاهي يقترب بعضهم من بعض أكثر مما يجب، وأكثر مما ينتبهون، أجساد غريبة، تتلاصق أو تتقابل لعدة دقائق فوق الألعاب الضخمة، تُرمى في الجو، أو تغوص في الماء، أو تدور حول نفسها، أو تُقلَب رأساً على عقب، الموسيقى تُضاعِف الإحساس بكل شيء، تحاذي الأجسادُ الموتَ، تلهو بجانبه، مسمارٌ صغيرٌ يسقطُ من هذه اللعبة أو تلك قد يُنهي حيوات اللاعبين، لكنَّ الجميع ينسى ذلك، صرخات خوف ممزوجة بالقهقهة، ببكاءٍ أيضاً، بصرخات الاستمتاع، يستنشق الراكبون روائح بعضهم بعضاً، تلك الروائح التي قد تستيقظ بعد سنواتٍ لكن أحداً لن يتذكر أين عبَّأت رئتيه لأوَّل مرَّة، ثم تتوقف اللعبة، ويتفرَّقون، ولا يلتقون ببعضهم مرَّة أخرى.

مدينة الملاهي!

مَن رأى مدينة الملاهي مثلما رأيتها!

***

تقع «هولا بارك»، حيثُ أعمل مُشغِّلة للعبة «الأحصنة الدوَّارة» أو الـ«كاروسِل»، بمُحاذاة البحر، تأسست قبل 13 عاماً، كسب صاحبها ثروةً كبيرةً في السنوات السبع الأولى ثم ركدت وبدأ روادها يتناقصون، حتى انبرى لها رجلٌ فهم ماذا يريدُ مزاج هذه المدينة، فاستورد ألعاباً ضخمة من دولٍ لا يحفظ طلاب الثانوية أسماء عواصمها، منها لعبة «القوس المفتوح»، وهو عبارة عن نصف دائرة متجهة إلى السماء بعربةٍ واحدةٍ تنطلق جيئةً وذهاباً بسرعةٍ هائلةٍ حتى يُخيَّل للواقفين أسفله أنَّ السحاب قد ابتلع الرُّكَّاب إلى الأبد، إن لم تقترب اللعبة من الحافَّة، حافَّة الموت، فلا فائدة منها، وهكذا كانت الأمور في «هولا بارك»، على الحافَّةِ دائماً.

في الباحة الواقعة بين مبنى المطاعم ولعبة «غُزاة الفضاء» يستعرض الزوَّار مهاراتهم في الرقص، أنغام عربيَّة وأجنبيَّة وهنديَّة وتلك الأخيرة منسوخة من شريط «منوَّعات» شهير راج في المدينة منذ عشر سنوات تقريباً، وما زالت تصدح أغانيه حتى الآن، هناك أغانٍ تنال سمعةً سيئةً لسببٍ ما، مثل تلك الأغنيَّة المصريَّة المُخصَّصة للغرفِ المغلقة جيداً، والأغنية الأفريقية التي أُشيع وقتها أنَّها بالعِبرية، حتى إنَّ عدد الراقصين عليها كان قليلاً، ومن تدفعه الشجاعة التي تخلعها عليه «هولا بارك» لفعلها، يظلُّ عالقاً في الذاكرةِ أكثر من غيره، ظهرت هذا العام أغنية تُسمع نغماتها من البيوت، والسيارات، وقاعات الأعراس، و«هولا بارك» على بُعد كيلومترات، يقولون إنَّها لمغنٍّ جزائري، الجميع يرقص عليها ببهجةٍ بالغة، لكن لا أحد يفهم منها حرفاً، ولا يحفظون منها سوى كلمة واحدة «ديدّي».

لقد كنتُ هناك أيضاً عندما رقص ذلك الرجل، وقد تلثّم بشاله التقليديّ، رقص كما لم يرقص رجل في «هولا بارك»، كانت في حركاته البارعة ميوعة شبحيّة لا تُلاحظ من النظرةِ الأولى، ثم قيل إنّ تلك كانت طريقته في توديع حياته قبل زواجه مجاملةً لقبيلته الشهيرة وانتقاله إلى مدينة صحراوية لن يزورها أحدٌ من الذين رأوه يرقص خلف شاله المزركش، لقد سرق ذلك الرجل نومي لعدة أيام، وتسبب مرآه وهو يسير على عجلٍ نحو البوابة خارجاً من «هولا بارك» بغصَّةٍ في قلبي لم أستطع شرح أسبابِها لأحد، خاصةً أنِّي الوحيدة التي لاحقته بنظراتي حتى ركب سيَّارته واختفى في الظلام، وقد أشعرني ذلك الرجلُ بقسوةِ معنى أن يفعل الإنسان شيئاً لمرَّة أخيرة، ومعنى أن يعيش إنسان ويموت من دون أن يعرف أنَّ هناك مَن راقبه بشجنٍ وافتتان.

قد يُشارك العُمال ببعض الرقصات، وخاصة أولئك القادمين من شرق آسيا، يُصبحون نجوماً لدقائق تحت الإضاءات القويَّة، والتصفيق، والتصفير، ثم يعودون مرَّة أخرى إلى الظل، ورائحة الحديد وهو يحتكُّ بعضه ببعض، والأزرار الملونة لماكينات التشغيل، والشرود على صرخات الراكبين وضحكاتهم.

الجميع هُنا متساوٍ، وحدها سطوة المكان تفوق الجميع.

بعد باحة الرقصِ يوجد صف المهرِّجين المصنوعين من الـ«فايبر» خلف سلسلة من المقاعد الخشبية، وقد تجمَّدت شفاههم في ضحكةٍ أبديَّة، بملابسهم الملونة، وأحذيتهم الكبيرة، وأنوفهم الحمراء، قبل مجيئي إلى «هولا بارك» حدثت قصة أَقْسَم من رواها لي إنَّها حدثت فعلاً، لقد اعتاد أحد العمَّال على الاستمناء داخل أحد هؤلاء المهرِّجين، لكنَّه توقف عن ذلك بعد حادثةٍ مُفزعة، قال إنَّه كان في فراشه، وقد وقع لتوِّه في لزوجةِ النوم، ثم فتح عينه فجأةً وكان ذلك المهرِّج واقفاً بجوار سريره، يُحدِّق إليه بلومٍ، ثُمَّ رَفَعَ إصبعَه مُحذِّراً.

***

العمَّال خليط من جنسيات مختلفة، عرب، وآسيويون، وأفريقيون.

في أروقة «هولا بارك» تنتصب الأكشاك المختلفة التي تبيع ملابس الشخصيات الكرتونيَّة، والألعاب، والحُلي الصناعي، والهدايا، وأهم تلك الأكشاك هو ذلك الذي تمتلكه ديارَّا، الحسناء صاحبة الضفائر المُستعارة والجسد المُدهش، كانت ديارَّا تبيع حقائب، ومحافظ، ودلَّايات لأجسادٍ عارية، ويُقال إنَّه لو ضغطت عليها أكثر فقد تبيع أشياء أخرى.

المساحات الشاسعة والممرَّات الكثيرة في «هولا بارك» تسمح بالتلامسِ الخاطف بين الذين تقابلوا لتوِّهم، يتبادلون الإشارات، والغمزات، والقبلات، التي تكون أحياناً خافتة وعن بُعد؛ أي ليس أكثر من زمٍّ بسيطٍ للشفتَيْن، ربما يتبادلون أرقام الهواتف، يحفظ بعضهم ملامح بعض من أجل الانتفاضات الليلية على الأسرَّة التي لا تصدر صوتاً، نظرات العينين، حركات الأيدي والأصابع، تفرعات العروق النابضة عند الأساور، والخلاخيل، والسلاسل، رسم الجسد تحت الملابس التقليدية والحديثة، تلك الملابس التي لو تحرَّكت لأفشى ما تحتها كثيراً من الخبايا، قبلات داكنة، جروح طريَّة، حروق قديمة، لسعات الأحزمة الجلديَّة، وشوم لسفن وجماجم وفراشات وعقارب ومراسٍ، صُلبان وآيات قرآنية مُعلَّقة في قلائد من الذهب والفضَّة، بثور التوتر أو النضوج، أحجبة لردع الجنِّ العاشق مُحاكة في الملابس الداخليَّة، ندوب إبر المخدرات، أرقام هواتف عجَز أصحاب الأجساد عن الظفر بمن يملكها، والحروف الأولى من أسماء أشخاصٍ لا يُفضي إليهم أيُّ طريقٍ.

في «هولا بارك»، دقائق مُكتظة بالعواطف، مُقتطعة من الأيام مُفرطة العاديَّة، مسروقة من غفلات المدينة التي تُحرِّم كل شيء، لقد كنتُ جزءاً من ذلك العالم، عالم «هولا بارك»، حيث أهم الأشياء، وأغربها، وأجملها، وأكثرها سحراً وشذوذاً لا يستمر إلا لدقائق.

***

يفعلُ الناس في مركبات الألعاب أشياء عجيبة، وفاحشة، ومؤذية، وغير معتادة.

طالما استغربتُ من هذه المدينة التي لا تسمح بخلوةٍ للإنسان فتضطره إلى تسوُّلها في عربات «هولا بارك».

في لعبة العجلة الشهيرة أو «هولا ويل»، ذات الحجم الهائل حد إمكانية رؤيتها من الطائرة، لا بد أن يستلقي شاب وفتاة، كل أسبوع، في قاع المركبة، ينكمشانِ في تلك المساحة الصغيرة، ثم يخرجانِ من هناك مُبللَيْن، تعلو وجهيهما حُمرة الاضطراب وقد علا تنفسهما فيسمعهما الواقفون لانتظار دورهم، يهبطان من اللعبة تطوِّقهما نظرات الإعجاب، والغبطة، والقرف، وتظلُّ رائحة جسديهما هائمة في المكانِ لبضع دقائق، أحياناً يكونان شابَّين، وأحياناً شابَّتين.

قبل أسبوع صعدت أربع فتياتٍ لا يتجاوزن العشرين إلى «هولا ويل»، وبعد أن بدأت بالدوران سطَّرن البودرة البيضاء فوق المقاعد الصدئة، واستنشقنها من هناك، بكلِّ ما تحمله ذاكرة تلك المقاعد المعدنيَّة من سِيرِ مؤخرات الراكبين.

رأيتُ أيضاً امرأة استغلت الدقائق التي تتوقف فيها العجلة، وقد كانت مقصورتها في أعلى نقطة، فأخرجت سجادتها ووقفت لتُصلِّي نحو البحر، رغم أنَّ القِبلة في الجهة المُعاكسة.

لقد التقطتُ صورة واضحة لتلك المرأة التي سجدت للبحر، مع صورٍ أخرى كثيرة، هناك مثلاً الرجل الماعز، إنَّه رجلٌ له ضفيرة طويلة نحيلة، خبَّأها تحت قميصه فخرجت نهايتها من الأسفل فبدا مثل الماعز. التقطتُ أيضاً صورةً لبقعة قيء، دلقتها فتاة انتهت لتوِّها من إحدى الألعاب التي تُسبِّب الدوار، وقد شربت كأساً كبيرة الحجم من الجوافة قُبيل صعودها، وكتبتُ على الصورة: قيء برائحة الجوافة، يناير 1993.

***

في شقتي الفارغة، التي تُقابل «هولا بارك» من ناحيتها الجنوبية، أترك النافذة مفتوحةً طوال الوقت، في أيَّام إجازتي أرى الألعابَ المُهتاجة تمارس بطشها، وأسمع الرُّكَّاب يصلون إلى النشوةِ الواحدة تلو الأخرى، وفي الليل تتحول تلك الألعاب إلى تنانين حديدية تغفو قليلاً قبل أن تعاود كامل شهيتها في اليوم التالي.

ما لا ينتبه إليه الناس، حتى من يعملون هناك، أنَّ في كل مدينة ملاهي، لا بُدَّ من ضلعٍ ما يخيم عليه الظلام، ضلعٍ واحد فقط تخفت فيه الأضواء، وتهدأ الأصوات، وتخفُّ الحركة، والسبب لأنَّ دور الملاهي تُبنى في أراضٍ بعيدة عن التجمعات السُّكانيَّة، فتُشغل الأضلاع الثلاثة بالأنوار، والأكشاك، والألعاب الرئيسة والضخمة، ثم تترتب الألعاب نحو الداخل حسب حجمها وخطورتها، حتى تصل إلى الضلع ذي الأنوار الخافتة حيث تموجُ رائحة الليل والأشجار.

في «هولا بارك» توجد، كلما اتجهت نحو الداخل، أكشاك تذاكر ألعاب الأطفال، والأغراض المفقودة، والعصائر المثلجة الزرقاء بعلامتها التجارية التي تشكل عوداً رفيعاً يجلس عليه كلبٌ ناعسٌ يدور بلا توقف. هناك استراحة تماضُر التي تجوب الملاهي كي تضع الحناء الحمراء والسوداء في الكفوف النديَّة، وهناك أيضاً تقع لعبة «الأحصنة الدوَّارة» التي أعملُ عليها، تحديداً بجانب صف أشجار الغاف، حيث رأيتُ الطفلة التي ركبت الحصان رقم ثمانية.

***

لعبة الأحصنة الدوَّارة أقدم لعبةٍ استُقدمت إلى «هولا بارك»، ولسببٍ ما لم يتخلَّص منها مالكها الأصلي، يقول إنَّها فاتحة الخير له، ويستشهد بحديثٍ نبويٍّ عن الخيل الجالبة للبركة، ثم يضيف من عنده هو «حتى لو كانت تماثيلَ وأصناماً»!

لم تكن لعبة الأحصنة الدوَّارة ذات شعبية كبيرة بين البالغين، كل الرُّكَّاب من الأطفال، خصوصاً في الصباح، كما تميل دور الأيتام إلى شراء تذاكرها لأنها الأرخص سعراً، كما أنَّ الألعاب الخطيرة، حسب قول المسؤولين عن الدور، لا تناسب رهافة مشاعرهم، واضطرابها، فيحتاجون بعد النزول منها إلى أحضانٍ من المشرف الذي لا يكفيه الوقت لكل هؤلاء الأيتام!

لعبة الأحصنة الدوَّارة كبيرة الحجم، يبلغ قطر قاعدتها 20 متراً، والأحصنة التي تحملها بيضاء بنواصٍ سوداء مُنتصبة، وسروج بُنية مُذهبة الأطراف تخرج منها أحزمة سميكة تلتف على البطن، يخترق كل جواد عمود مبروم ذهبي اللون يربطُ قاعدة اللعبة بسقفها، سقف اللعبة عبارة عن خيمة معدنية بخطوطٍ من اللونين الأبيض والأحمر، يحيط بها من الأسفل شريط معدني سُداسي، يحمل كل ضلع منها رأس حيوان: نمر، وغزال، وراكون، ودُب، وذئب، وبومة، طالما تأملتُ الأعين الميتة الزجاجية لهذه الرؤوس، حيث شهدتُ في مجلسها القسري هذا آلاف الناس، ورقصَتْ أمامها الأشباح المغمورةُ برائحة البحر ومخاوفه، أشباح الغرقى من الصيَّادين، والقراصنة، والأوروبيين، والحجَّاج، والعشَّاق، وأولئك الذين وقعوا في غرامِ الآلهة السامَّة!

كنتُ أحب مكاني للغاية، لأنَّه يُتيح لي ذلك الانفصال المتصل، حيث أراقب ما يحدث في عالم الكبار من دون أن أشعر بالذنب أو أتعرَّض للمُساءلة، كما أنَّ إجراءات السلامة بسيطة للغاية، لم أعتَد النظر إلى الأطفال الراكبين فوق الأحصنة الدوَّارة طوال فترة عملي البالغة أكثر من عامين، إنَّهم أطفال، ماذا عساهم أن يفعلوا، هكذا كنتُ أعتقد.

كنتُ سعيدةً في عملي، أعرف أنِّي أجلس في قاع السعادة، حيث يرمي عليَّ الآخرون ما فاض من مباهجهم ومسرَّاتهم، فأتلقاها هناك راضية، كما تلقتها أمِّي من قبلي، وأمُّها من قبلها. إنِّي سليلة أسرة جلست كثيراً في قاع الكأس السعيدة، من دون اعتراض، وبرضا كامل، ما يجعلني أختلف عمَّن سبقني أنَّ لدي كاميرا كوداك فوريَّة.

لكن في ذلك اليوم رأيتُها، رأيتُ تلك الطفلة.

كانت بصحبة والديها، تبلغ من العمر ست سنوات تقريباً، ترتدي فستاناً أزرق، ومعطفاً أبيض بخطَّين من اللونين الأصفر والأزرق، الطفلة بيضاء، وشعرها أجعد بدوائر واسعة، وقف والداها يتحدثان قليلاً وهي بجانبهما تغني شيئاً ما وتتقافز كما يفعل الأطفالُ شاردين في ملكوتهم. تذكّرتُ تلك السيدة التي قالت لنا إنّ الأطفال يعيشون حتى بلوغهم في عالمٍ غير مرئي يُدعى مرقص القرد، وهو مكان واسع، وساحر، ومُقبض، منه تأتي كل الأفكار، من الشِّعر وحتى القتل، وإليه تذهب عقول المجانين بعد أن يفقدوها، لكنّها لم تخبرني لماذا هو مرقص، ولماذا القرد.

صعدت الطفلة الحصان رقم ثمانية، تأكّدتُ من إجراءات السلامةِ المُعتادة، الحزام محكمٌ حول خصرها، قدماها في الرِّكاب، يداها تُمسكان بالعمود الذهبي.

بدأت اللعبة، بسرعة متوسطة، الوالدان يصوِّران الطفلة وهي تلوِّح لهما بسعادة، هكذا فهمتُ من الأخيلة التي التقطتها بطرفي عيني، وبدأت أقرأ قصةً قصيرةً عن أشباحٍ حائرةٍ تسكنُ قلاعاً تغطي أبراجها الثلوج، مرَّت الدقيقة الأولى من اللعبة، ثُمَّ لا أذكر بالضبط ما الذي دفعني لأرفع نظري نحو اللعبة.

نسيتُ أن أقول إنَّ لعبة الأحصنة الدوَّارة يقسمها النور والظلام إلى نصفين، نصف أمامي يقابل الإضاءة العالية للملاهي، والضحك، والألعاب، ونصف داخل الظلام حيث السور الحجري وصف الأشجار، فكانت الأحصنة تدورُ في النور ثم تدخل الظلام، ثم إلى النور، ثم إلى الظلام، إلى أن تتوقف اللعبة.

وما رأيته كان عجباً، الطفلةُ فوق الحصان رقم 8، تقهقه، وتتقافز، وتُرسل لوالديها قبلاتٍ مُبللة، لكنَّها تتغير تماماً عندما تدخل النصف المُظلم، كانت تغرق في بكاء حارق، تتكئ على العمود الذهبي، وتنظر إلى السماء في ألمٍ جلي، ألم لا يعرفه سوى الكبار، لا يعرفه سوى الخاطئون، كان ذلك يمتد لخمس عشرة ثانية، وبمجرَّد أن تدخل الجانب المُضاء حيث يقف والداها تعودُ إلى طبيعتها، فرِحة، تقفز على ظهر الحصان، وترسلُ القبلات لوالديها اللذين يلتقطان لها عشرات الصور بالكاميرا الفوريَّة، كاميرا «كوداك» تشبه التي أملكها لكنَّها أعلى سعراً وأكثر جودةً، تدخلُ الأحصنةُ النصف المُظلم فتتحوَّل الطفلة إلى روحٍ أخرى، تبكي، وتدق رأسها بخفة على العمود، تنظر إلى السماء وتُتمتم بما لا يُمكن لأحدٍ أن يسمعه أو يُخمِّنه، وبمجرَّد خروجها ترتدي قناعها الطفوليَّ السعيد، الوالدان مشغولان بالحديث، وبقبلات على الوجنات، وبالنظر إلى القمر العاجز مثلي عن فهم ما يدور.

قدرة الطفلة على الخروج والدخول من الحزن والجزع إلى الفرح والقبلات المبللة، أصابتني بالخوف، صعدتُ بعينَيَّ إلى وجوه الحيوانات: النمر، والراكون، والبومة، والذئب، والغزالة، والدُّب، إنَّهم يدورون في صمت، وقد عكست أعينهم الصامتة أضواء «هولا بارك». الغريب أنّني انتظرتُ منهم جواباً، بقي من الزمن 6 ثوانٍ، لكني تصرفت بسرعة، منحتُ الطفلة دورة جديدة كي يتسنَّى لي التقاط صورة، أخرجتُ الكاميرا من جيب ملابسي في حذر، وجلستُ أراقبها، كمن يراقب طيراً يخشى أن ينتبه فيرفرف بعيداً.

اختبأتُ في ظل الشجرة الطويلة، ورفعتُ الكاميرا، لم ينتبه الوالدان إلي، فعرفتُ أنِّي غير مرئية حتى في «هولا بارك»، الكاميرا في يدي، جاهزة لتجميدِ تلك الثانية المُختارة، الطفلةُ أمامي، تضحك جذلةً في النور، وتغوص في بكاءٍ مكتومٍ عندما تنفرد بالظلامِ، والأشجار الباردة، والسور الحجري. إنَّها هناك وحيدةً لخمس عشرة ثانية فقط، فينفلتُ شيءٌ ما عن محبسه، لم تكن تعرف، لا هي ولا الشيء الذي انفلت، أنِّني رأيتهما، رأيتُ القشرةَ تُرفَعُ وتكشف عن شيءٍ لم أفهمه، لقد كانت طفلتَيْن، كأنَّها طفلتان، إصبعي ترتجف فأعجز عن الضغط على الزِّر، ثم في المحاولة الرابعة حدث ذلك: كليك، وخرجت الصورة.

توقفَت اللعبة، ركبتاي ذائبتان، ومعدتي تؤلمني، وتحوَّلَتِ الأمتار الستَّة بيني والحصان رقم ثمانية إلى نهرٍ تنتظرني فيه عشرات التماسيح، إلى رمالٍ متحركةٍ جاهزة لتبتلعني في جوفِها، تحوَّلَتْ إلى كل شيء إلا ما كانت عليه حينها: ستة أمتار من الصلبِ الألماني يقبع في نهايتها الحصان والطفلة التي تمتطيه.

وأنا، دوناً عن الآلاف في «هولا بارك»، أنا من رأيتُ ذلك الشيء الذي خرج إلى العلن فوق الأحصنة الدوَّارة التي يقتسمها النور والظلام بالتساوي، وأنا من كان يجب عليَّ أن أحمل الطفلة، في تلك اللحظة الزمنيَّة، في ذلك المكان، أنا دون غيري، تحرَّكتُ من مكاني وذهبتُ إلى الحصانِ رقم 8 لأُنزِل الطفلةَ التي انشطرت قبل قليل إلى نصفين ولم يرَها أحدٌ سواي، ولا حتى والداها مع عدستهما الثمينة.

أمسكتُ الحزام وحررته من الطرف الحديدي، لم أجرؤ على رفع رأسي، والنظر إلى الطفلةِ، أنفاسي أثقل من الجبل الذي يتراءى لي من بعيد، لو همست تلك الطفلة لي بأي شيء، أي شيءٍ على الإطلاق، لانطفأ عقلي فوراً ولخلَّدتني القصص باعتباري المرأة الغريبة التي اختارت أن تُجنُّ وهي تُنزِل أحد الأطفال من اللعبةِ الأكثر لطافةً في المدينة: «الأحصنة الدوَّارة».

توقعتُ أن تشي الطفلة بي لأنّي قمتْ بتصويرها، لكنَّها لم تفعل، وقد زادني ذلك خوفاً.

هبطت الطفلة من اللعبة كما صعدت إليها، تمشي بتلك الطريقة التي يجيدها الأطفال، خليط من المشي والقفز، تغني وتدور حول نفسها، تسمك بيدَي والدَيها السعيدَين، وقبل أن تختفي في الزحام، نظرت إلى الخلف، ومنحتني نظرة طويلة وثابتة.

***

الصورةُ في جيبي لم أجرؤ على النظر إليها وأنا في «هولا بارك»، أنهيتُ ساعات عملي بسرعة، متجاهلةً موعد الأحاديث اليومي مع تماضر، وديارَّا، وأحمد المصري، وأحمد اليمني، وأحمد المغربي، والفلبيني داشو.

في البيتِ على فراشي الذي تغطيه ملاءة مرسومٌ عليها أكواخٌ لها مداخن حمراء، أمسكتُ بالصورة لأول مرَّة منذ أن التقطتها قبل ثلاث ساعات، وجه الطفلة ينظر إلي بوضوحٍ، بشرة بيضاء، عينان تحيط بهما دائرتان محمرَّتان، وشفتان مقوستان نحو الأسفل، مهرِّجةٌ باكية وغامضة في السادسة من عمرها!

أضفتُ الصورةَ إلى الألبوم الذي أنشأته منذ أن اشتريت الكاميرا، وضعتها مقابل المرأة ذات القرنين، التي تقابل القيء ذا رائحة الجوافة، تبدو الصورةُ لمن لا يعرف طفلةً خائفةً في مدينة الملاهي، وما أكثر الأطفال الخائفين في «هولا بارك»، لكن ليس ذلك ما حدث.

أنا الآن أمام النافذة التي تواجه «هولا بارك»، أتأمل الألعاب الصامتة وفي يدي الصورة، صامتة هي أيضاً، وعن يميني ويساري جبلان، مِعولان وأنا حفرة، حبلان وأنا عنق يائس، وحشان يتنازعانني: الخوف والندم.

النَّدمُ على أشياء كثيرة لا بُدَّ وقد فاتتني، لأنِّي لم أكن أرفع نظري بضعة سنتيمترات لأشاهد الأطفال فوق الأحصنة التي تدور، والخوف مما سأراه إن فعلتُ ذلك بعد اليوم، لقد كنتُ في غفلةٍ، كنتُ في اطمئنانٍ، لكن من الآن وحتى أغادر تلك البقعة من «هولا بارك»، ومع كلِّ طفلٍ يصعدُ على أحد الأحصنة سوف أرتعد، ولن أستطيع إشاحة نظري، لقد أُزيلت قشرتي إلى الأبد، خرجتُ من قاعِ كأس السعادة، ونزلتُ درجةً إلى الأسفل، أو إلى الأعلى، ولن أعود إلى ما كنتُ فيه مرَّة أخرى، وعرفتُ أنَّ نظرة مُرسلة في ثوانٍ قد تُغيِّر حياة المرء إلى الأبد، وأنَّ الحياة ما هي إلا ما لا يراه سواك.

من الآن وكل يوم، لن أفعل سوى شيئين: أن أخاف، وأن أندم.

أنظُر، وأنتظر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*«لحظة كوداك»: هي عبارة تم ابتكارها من شركة كوداك في النصف الثاني من القرن الماضي أثناء إحدى حملاتها الإعلانية، والمقصود بها اللحظات الجميلة التي تستحق أن تُسجلها كاميرا كوداك، ثم استُخدم هذا المصطلح لوصف المرحلة التي تعجز فيها الشركات العملاقة عن متابعة السوق ومراقبة المنافسين فتقع في الإفلاس ويخبو اسمها، بالنظر إلى ما حدث لشركة «كوداك» التي خسرت أمام الهواتف الذكيَّة.

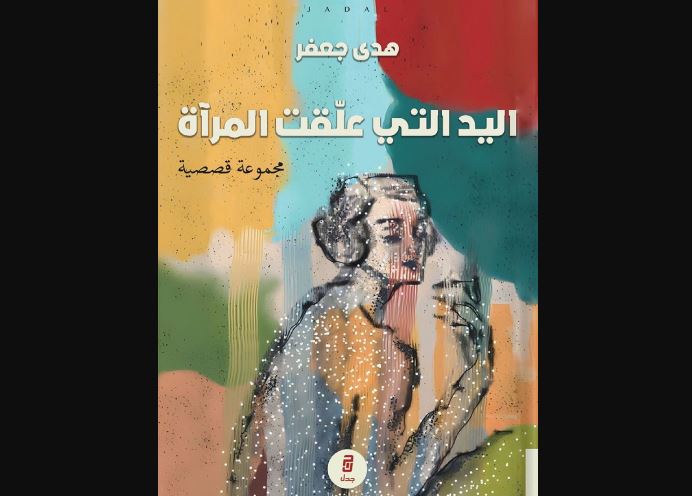

قاصة يمنية، من مجموعتها القصصية “اليد التي علقت المرآة”، صدرت عن دار جدل الكويت 2023