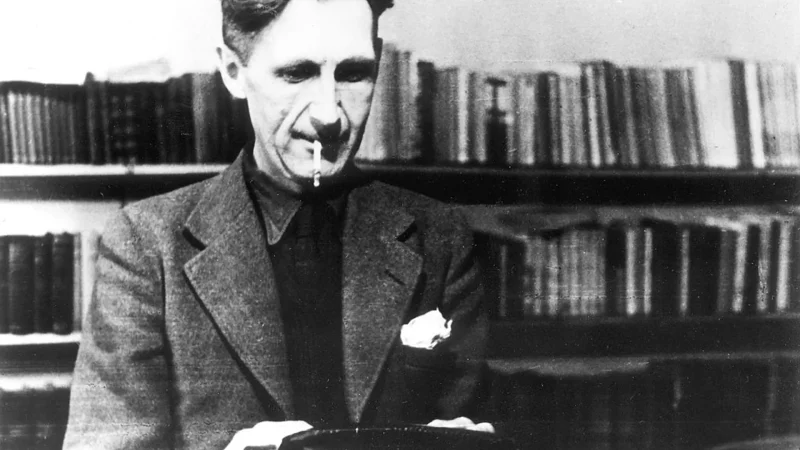

قصة: جورج أورويل

ترجمة: رجب سعد السيد

كنتُ مُبغضَاً من أعداد كبيرة من الناس في مدينة مولمين الواقعة بجنوب بورما، وكانت تلك هي المرةُ الأولى في حياتي التي أبلغ فيها شأناً كافياً لأن يجعل ذلك يحدث لي. كنتُ ضابط محطة شرطة فرعية في المدينة، وكان ثمة شعور شديد المرارة بالانسياق في وضاعةٍ لمعاداة أوربا. ولم يكن ثمة من يجرؤ على إثارة الشغب، ولكن إن ذهبت امرأة أوربية للتجول في الأسواق بمفردها، فربما وجدت من بين الناس من يتفل عصارة نبات التَّنبول على ملابسها. وكنتُ أنا، بصفتي ضابط شرطة، هدفاً واضحاً مُعرَّضاً للاصطياد كلما سنحت الفرصة. وعندما حدث أن أوقعني مواطنٌ بورميٌّ ذكي على أرض ملعب كرة القدم، وأشاح حكم المباراة (وهو مواطنٌ بورمي أيضاً) بوجهه بعيداً، تصاعدت قهقهات الجمهور البشعة، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة. وقد انتهى بي ما كانت تقابلني به وجوه الشباب الصفراء من احتقار أينما توجهتُ، والشتائم التي كانت تلاحقني وأنا أسير على مبعدة منهم، إلى أذىً لحق بأعصابي. وكان الشباب من الكهنة البوذيين هم الأسوأ في هذا الصدد، وكانوا يُعدون بالآلاف في المدينة، ولا يبدو أن لأي منهم عملاً يؤديه غير الوقوف على نواصي الشوارع والاستهزاء بالأوربيين.

وكان ذلك كله باعثاً للحيرة والإزعاج، ففي ذلك الوقت كان قد استقر لديَّ أن الاستعمار أمرٌ سيئ، واتخذتُ قراري بأنه من الأفضل لي أن أهجرَ وظيفتي، فأنا كنتُ منحازاً، على نحو غير عمليٍّ، وفي السرِّ، بطبيعة الحال، لشعب بورما، ضد مضطهديهم البريطانيين، أما بالنسبة لمهام عملي فقد كرهتها بصورةٍ ربما تكون أشد مرارة من قدرتي على التعبير عنها، إذ أنك ترى من خلالها عن قرب قذارة ممارسات الامبراطورية البريطانية؛ وقد أرهقني ما لا طاقة لي بتحمله من إحساس بالذنب تجاه كل ما عاينته من سجناء بؤساء تكوموا في أقفاص نتنة داخل المعتقلات، ووجوه كالحة مجبرة على الإذعان، لمحكومين بالحبس لمدىً طويلٍ، وندوب على أرداف رجال جُلِدوا بالخيزران. ولم يكن بوسعي أن أفعل شيئاً إزاء ما يجري أمامي، وقد كنت صغير السن محدود الدراية، فلم يكن أمامي إلا أن أكتفي بالتفكير في نطاق مشاكلي في الصمت المطبق الذي يحيط بكل من هو إنجليزي في الشرق. بل إنني لم أكن على علم بأن الامبراطورية البريطانية في طور الاحتضار، وكانت معرفتي لا تزال قليلة فيما يتصل بكونها أفضل بكثير من الامبراطوريات الأحدث التي ستحل محلها. وكان كل ما أعرفه أنني عالق بين بُغضي للامبراطورية التي أعمل في خدمتها، وحنقي على الوحوش الشيطانية الصغيرة التي كانت تحاول أن تحول دون أدائي مهام وظيفتي. وكان ذهني مُوَزَّعاً بين التفكير في الحكم البريطاني كسلطة راسخةٍ شأنُها آخذ في التقلص كعصرٍ من العصور، بناء على إرادة الشعوب المنهكة، وكنت أفكر – من جانب آخر – في أن أعظم متعة في الوجود هي التمكن من تسديد حربة إلى أحشاء كاهن بوذي، فالأحاسيس من هذا الصنف هي مردود اعتيادي للإمبريالية، ولك أن تسأل في هذا الخصوص أي مسئول هندي/إنجليزي، إن عثرت عليه خارج الدوام الرسمي.

وذات يوم، وقعت واقعة كانت لها دلالتها على نحو غير مباشر، ولم تكن لتزيد في حد ذاتها عن كونها حادث صغير، غير أنها وفرت لي نظرة أفضل مما كان لديَّ من قبل عن أصل طبيعة الإمبريالية، وحقيقة الدوافع الكامنة وراء نهج الحكومات المستبدة. ففي وقت مبكر ذات صباح، هاتفني مساعدُ مفتشٍ في مركز للشرطة بالطرف الآخر من البلدة، وقال إن ثمة فيلاً هائجاً يجتاحُ السوق، وسألني راجياً أن أحضر لأفعل شيئاً حيال ذلك الأمر. فلم أعرف ماذا بوسعي أن أفعل، غير أنني أردتُ أن أرى ماذا يجري هناك، فامتطيتُ مُهراً وذهبتُ. وأخذتُ معي بندقيتي الوينشيستر العتيقة، وهي على درجة من البساطة لا يمكنها معها أن تُرديَ فيلاً، إلاَّ أنني فكرتُ أن ما تُحدثه من صوت قد يكون مفيداً في إخافته. وقد استوقفني وأنا في طريقي إلى السوق مواطنون بورميون من مختلف الفئات، وكانوا يخبرونني بما فعله الفيل. ولم يكن، بطبيعة الحال، فيلاً بريَّاً، وإنما مُرَوَّضَاً يفعل ما يؤمر به؛ وكان مُصفَّدَاً مثله مثل كل الأفيال المُروَّضَة حين ينتابها الهياج، غير أنه كان قد حطّم قيوده في الليلة الفائتة ولاذ بالفرار. وكان مدربه الهندي، وهو الشخص الوحيد القادر على التعامل معه عندما تحلُّ به تلك الحال، قد خرج يطارده، إلاَّ أنه اتخذ اتجاهاً خاطئاً، وأصبح على مبعدة 12 ساعة. وفجأةً، عاد الفيل للظهور بالبلدة في الصباح. ولم يكن لدي السكان البورميين أية أسلحة، فكانوا عاجزين تماماً عن مواجهته. وكان الفيل قد ألحق الدمار بكوخ من البامبو، وقتل بقرةً، وداهم محلاً لبيع الفاكهة والتهم مخزونه، وحين اقترب من شاحنة محلية لنقل القمامة قفز منها سائقها وأسلم ساقيه للريح، فقلبها الفيلُ عدة مرات وصب عليها جام غضبه.

وجدتُ مساعد مفتش الشرطة وعدداً من الجنود بانتظاري في الموقع الذي شُوهد فيه الفيلُ، وكان متاهة من أكواخ بامبو بائسة مسقوفة بسعف النخيل ومتناثرة على تلال شديدة الانحدار. وأتذكر أن ذلك الصباح كان غائماً، والهواء فاسداً، وكان المطر وشيكاً. وبدأنا نسأل الناس عن الجهة التي اختفى فيها الفيل، وفشلنا – كما جرت العادة – في الحصول على معلومات شافية. ذلكم هو الحال دائماً في الشرق، حيث تبدو الأمور من على البعد واضحة على نحو مُرضٍ، ولكنك إن اقتربتَ من المشهد فسرعان ما يكتنفه الغموض. فقد قال نفرٌ من الناس أن الفيل اتجه إلى ناحية معينة، وقال آخرون إنه ذهب في اتجاه آخر، بينما أعلن البعض أنهم لم يسمعوا حتى عن أي فيل. وكنت أوشك على اعتبار أن القصة كلها كانت حزمة من الأكاذيب، حين تناهى إلى مسامعنا نهيماً من مصدر غير بعيد عنَّا. وانطلق صوتٌ عالٍ يصرخ: (إبتعد أيها الطفل .. إبتعد حالاً!). كانت امرأة عجوز بيدها ضفيرة شعر مستعار تلوِّحُ بها وهي تتحرك عند ركن في كوخ، تُعنِّفُ لفيفاً من أطفال عراة طالبة منهم أن يبتعدوا. تبعها مزيد من النسوة، يصدرن بألسنتهن أصواتاً حادة، ويتصايحن، الأمر الذي يشي بأن ثمة شيئاً ما لا ينبغي على الأطفال أن يروه. دُرتُ حول الكوخ فرأيتُ جثة رجل ميت ممددة في الوحل. كان حمَّالاً هندياً أسود ينتمي لطائفة الدرافِيدِيين، وهي من أقدم طوائف سكان الهند ، وكان شبه عارٍ، ولا يمكن أن يكون مضى على موته إلا ساعات معدودة. وقال الناس إن الفيل داهمه في ركن من الكوخ، وقبض عليه بخرطومه، ووضه قدمه على ظهره، وراح يجرجره على الأرض. وكنَّا في موسم المطر، فكانت الأرض لينة، وقد أصيب وجهه بشق بالغ العمق والطول. وكان مستلقياً على بطنه وقد تقاطع ذراعاه تحته، والتوت رأسه جانبياً بحدة، وقد غطى الوحلُ وجهه، وكانت العينان مفتوحتين عن آخرهما، والأسنان حاسِرة، والفم مفتوحاً على اتساعه، وقد ارتسم على ملامح الوجه تعبير عن ألم لا يُطاق (وهنا، لا تقولنَّ لي أن الموتى يبدون هادئين، فمعظم ما عاينته من جثث كان مظهرها شيطاني). وكان احتكاك قدم الوحش الضخم بالجسم قد سلخ جلد ظهر الضحية كما يسلخ المرء أرنباً. وفور أن رأيتُ الرجل الميت أرسلتُ تابعاً لي إلى بيت صديق على مقربة منَّا لأستعير منه بندقية تصلح للتعامل مع الفيل؛ وكنتُ قد أبعدتُ مُهريّ، خشية أن يُجنَّ ويُلقي بي من فوق ظهره إن شمَّ رائحة الفيل.

وسرعان ما عاد التابعُ ومعه البندقية وخمس خراطيش، في حين أقبل علينا عدد من البورميين وأخبرونا بوجود الفيل في حقول الأرز التي لا تزيد المسافة بيننا وبينها عن بضع مئات من الياردات. وما إن بدأت أتقدم حتى توافد سكان المنطقة، خارجين بيوتهم، ليتبعوني. وكانوا قد رأوا البندقية فراحوا يهتفون في حماس بأنني ذاهب لأطلق النار على الفيل. إنهم لم يأبهوا للفيل وهو يوشك على تخريب بيوتهم، واختلف حالُهم الآن وقد قارب على السقوط قتيلاً. لقد كان الأمر بالنسبة لهم ممتعاً، على نحو ما يمكن أن يحدث في حالة ما إذا كان الحشدُ إنجليزياً، إضافةً إلى أنهم كانوا يريدون لحم الفيل. وبدون أن أدري أصابني الارتباك. فأنا لم أكن انتوي إطلاق النار على الفيل، ولم أرسل في طلب البندقية إلا لغرض الدفاع عن النفس عند الضرورة؛ ثم إنه من السهل دائماً أن تُستثار أعصابُك في وجود حشود تتبع خطاك. واتخذتُ طريقي أسفل التل وأنا أبدو كأحمق، أحمل بندقيتي على كتفي، وفي أعقابي يتدافع جيش عرمرم من الناس. وما إن تنزل إلى أسفل التل مُخلِّفاً الأكواخ وراءك ومبتعداً عنها، يمتد طريق مُعبَّدٌ، ويليه مخلفات سِباخٍ في حقول أرز يصل مداها إلى ألف ياردة، لم تُحرثْ تربتُها التي تشبعتْ بمياه أول هطول للأمطار، وقد تناثرت بها بقعٌ من أعشاب جافة. وكان الفيل واقفاً على بعد 80 ياردة من الطريق، وجانبه الأيسر في اتجاهنا، غير ملتفتٍ إلى الحشد المقبل عليه، منشغلاً بانتزاع حزم من العشب، يضربها فوق ركبتيه لينظفها قبل أن يحشو بها فمه.

وتوقفت على الطريق؛ وعندما رأيتُ الفيلَ كنتُ على يقين تام من أنه لا يجب أن أطلق النار عليه، فمن الأمور الخطيرة أن تطلق النار على فيل يستخدم في الأشغال، لأن ذلك يماثل تحطيم قطعة كبيرة ومكلفة من آلة. وبصراحة، لا ينبغي القيام بهذا الفعل إن كان من الممكن تجنبه. كما أن الفيل وهو على هذا البعد، يتناول طعامه في سلام، يبدو معدوم الخطورة، كأنه بقرة. آنذاك، تبادر إلى ذهني أن (ضرورة) الميول العدوانية قد انتفت، وأصبح في حالة تجعله لا يفعل إلا التجوال وهو مأمون الجانب، إلى أن يجيئ مدربُه ويقبض على قياده. أضف إلى ذلك أنني، قطعاً، لم أكن أريد أن أطلق النار عليه، وإنما قررتُ أن أراقبه لبعض الوقت حتى أتأكد من أنه لن يعود إلى توحشه ثانيةً، وعندها أعود أدراجي إلى البيت.

غير أنني ألقيتُ نظرة خاطفةً على الحشود التي تبعتني، وكانت كبيرة، لا يقل عددُها عن ألفي شخص، وكانت تتزايد دقيقة بعد أخرى، وقد تجمهرت في الطريق لمسافة طويلة على جانبيه. وكنتُ أنظر إلى هذا البحر من الوجوه الصفراء فوق الملابس المزخرفة بلا ذوق، وكانت كلها سعيدة ومنبهرة بما تراه أمامها من حدث ممتع، موقنة من أن الفيل سيُردى قتيلاً. كانوا يرقبونني كما لو كنتُ ساحراً مُقدم على القيام بخدعة. ولم يكونوا يحبونني، ولكنني كنت أستحق المتابعة بصورة مؤقتة وأنا أقبض على البندقية السحرية. وفجأة، تبينتُ أنني يجب أن أرضخ وأطلق النار على الفيل، في نهاية الأمر، فقد كان الناس يتوقعون ذلك مني، وعليَّ أن أقوم بذلك، وكنت أستطيع استشعار ألفي إرادة تضغط عليَّ لأفعل، على نحو لا يُقاوَم. وفي تلك اللحظة، وبينما أنا واقف هناك وفي يدي البندقية، جال بخاطري لأول مرة مدى خواء وعقم سيادة الرجل الأبيض في الشرق.

وها أنا ذا، الرجل الأبيض حاملاً بندقيته، واقفاً أمام حشد من أبناء البلد غير المسلحين، كما لو كنتُ صاحب الدور الرئيسي في المشهد، والحقيقة هي أنني كنت مجرد دُمية حمقاء يجري تحريكُها وفق مشيئة تلك الوجوه الصفراء المتواجدة إلى الخلف منها. لقد أدركتُ لحظتها أن الرجل الأبيض لم يحطم إلاَّ حريته هو عندما تحول إلى طاغية، فأصبح أقرب ما يكون إلى دميةٍ جوفاء دعِيَّةٍ، في صورة شخصية السيد التي صارت تقليدية. فذلك هو شأن أسلوبه في تصريف الأمور، فيقضي حياته في محاولة منه للتأثير في أبناء البلد، ويتعين عليه في مواجهة كل أزمة أن يبادر بأداء ما يتوقعونه منه. إنه يضع قناعاً نما وجهُه ليصبح مناسباً له. لقد عزمتُ على إطلاق النار على الفيل، وكان ذلك عندما أرسلت في طلب البندقية. لقد كان على السيد أن يتصرف كسيد، وأن يبدو ثابت العزم، ويجيد التفكير وينجز أموراً قاطعة. فإن كانت هذه هي الحال، وفي وجود ألفي شخص يسيرون في أعقابي، فهل أتراجع متخاذلاً؟. كلاَّ، مستحيل!. سوف يسخر مني الجمهور، فلم أكن لأسمح بأن يضحك أحد ساخراً من حياتي كلها، وحياة كل رجل أبيض، التي مضت في كفاح من أجل ألا يضحك منها أحد.

إلاَّ أنني لم أُردْ إطلاق النار على الفيل وقد رأيتُه يقبض بخرطومه على حزمة العشب ويخبطها بركبتيه باستغراق وسيماء الجدة الحنون المعروفة به الأفيالُ، وبدا لي تماماً أن إطلاق النار عليه هو بمثابة جريمة قتل. ولم أكن في تلك السن شديد الحساسية تجاه قتل الحيوانات، إلا أنني لم يسبق لي أبداً أن أطلقت النار على فيل، ولم أرغب أبداً في ذلك، وكنت أرى على الدوام أن قتل حيوان ضخم يبدو بصورة أو بأخرى أشد سوءاً. أضف إلى ذلك أن صاحب الحيوان يجب أن يوضع في الاعتبار، وتبلغ قيمة الفيل الحي مائة جنيه إسترليني، ربما تقل إلى خمسة جنيهات وهو ميت، وهذه قيمة نابيه. واقتضى الأمرُ أن أتصرف بسرعة، فلجأتُ إلى بعضٍ ممن توسمتُ فيهم الخبرة من البورميين الذين كانوا متواجدين بالمكان وقت وصولنا وسألتُهم عما بدر من الحيوان من سلوك، فأجمعوا على أمر واحد، هو أنه لن يلتفت إلى وجودنا إن تُرك لحال سبيله، ولكنه سيهاجمنا إن نحن اقتربنا منه كثيراً.

وباتَ جليَّاً أمامي أنه يتحتَّم عليَّ قتلُ الفيل، فكان ينبغي أن أتقدم للأمام لأصبح على مسافة 25 ياردة منه، لأختبر نواياه، فإن هجم عليَّ أمكنني رميه بالرصاص، وإن لم يأبه بي، فمن غير المضمون تركه حتى يأتي مدربُه، ولم أكن لأفعل هذا أيضاً. وكان منظري بائساً وأنا أمسك ببندقية واقفاً على أرض لينة موحلة، تحمل كل خطوة فوقها إمكانية السقوط فيها. وإن اهتاج الفيل وأخطأتُه فلن تكون أمامي فرصة أكثر من فرصة ضفدع تحت دكاكة بخارية. ولم أكن لأفكر حتى بعد ذلك في جسدي على نحو خاص، ولكن في الوجوه الصفراء المترقبة ورائي، فقط . لأنني في تلك اللحظة، ومع تلك الجماهير التي تتابعني، لم أكن خائفاً بالمعنى المتعارف عليه، وعلى نحو ما كان يمكن أن يحدث لو كنت بمفردي، إذ لا يليق برجل أبيض أن يخاف في وجود مواطنين من أبناء البلد، ومن ثم، فإنه على وجه العموم ليس بخائف. ولم يكن يدور بخلدي غير فكرة وحيدة هي أنه إن وقع ما لا تحمد عقباه فإن هؤلاء الألفين من البورميين سيرونني وأنا مُطارد، وقد أُوقِع بي، ودِيسَ عليَّ، وتضاءل قدري فصرت جثة فاغرة فاها، مثل ذلك الهندي المُلقى أعلى التل. وإن حدث ذلك، فالأمر المُرجَّحُ هو أن بعضاً منهم سوف يضحك. وهذا ما لن يحدث بأي حال. وليس ثمة غير بديل وحيد. ودسستُ الخراطيش في خزنة البندقية، ورقدتُ فوق الطريق لأتخذ وضع تصويب أفضل.

وكانت الجماهير لا تزال تتوافد، ولم تلبث أن تصاعدت من أعداد لا تحصى من الحناجر همهمات عميقة خافتة سعيدة، كتلك التي تتصاعد من نظارة المسرح عندما تُفتحُ الستار. لم يكن الأمر بالنسبة إليهم أكثر من تسلية. وكانت البندقية قطعة سلاح ألمانية جميلة، مزودة بأدوات التصويب. ولم أكن أعلم أن إطلاق النار على فيل يتطلب التصويب على نقطة في خط تخيلي بين فتحتي الأذنين، لذلك قصدتُ أن يكون تصويبي إلى فتحة الأذن مباشرةً، خاصة وأن جانب من الفيل كان قبالتي. والحقيقة هي أنني صوبت إلى نقطة إلى تبعد إلى الأمام من فتحة الأذن عدة بوصات، إعتقاداً مني أن المخ يقع أبعد منها. وحين ضغطتُ على الزناد لم أسمع صوت الطلقة، ولم أشعر برد فعل انطلاقها، وهو أمر لا يحدث إطلاقاً مع انطلاق المقذوف إلى مستقره، ولكني سمعت هدير غبطة شيطانية يتصاعد من الجماهير. عند ذلك، لم أكن لأحسب لأول وهلة، ومع كل ما انطلق من رصاصات، إلا أن تغيراً غامضاً مفزعاً قد طرأ على الفيل.

لم يحرك الفيلُ ساكناً، ولم يخر ساقطاً. صحيح أنه لم يهتز ولم يسقط، ولكن تبدل حال كل نواحي جسمه، وبدا وقد أخذته المفاجأة، وانكمش، وكان من الواضح أن الوقع المخيف للرصاصة قد أصابه بالشلل دون أن يُسقطه أرضاً. وأخيراً، وبعد فترة بدت طويلة، وربما أستطيع تقديرها بخمس ثوانٍ، أدركه الوهن فانهار على ركبتيه، وكان اللعاب يسيل من فمه، وبدا كأن قدراً هائلاً من الهِرمِ قد حلَّ به، حتى أن المرء ليحسب أن عمره آلاف السنين. وأطلقتُ النار ثانيةً في نفس النقطة، ولم يخر ساقطا مع الطلقة الثانية وإنما قفز في محاولة بطيئة يائسة لكي يقف على أقدامه ويحاول في ضعف واضح أن ينتصب واقفاً، بينما سيقانه تضطرب ورأسه يتدلى. ورميته بالطلقة الثالثة، فكانت القاضية، وكان بالمستطاع مراقبة سكرة الموت تخضخضُ كاملَ بدنه، وتذهب بآخر ما تبقى من قوة في ساقيه. ويتهيأ للناظر إليه وهو يسقط، لحظياً، أنه يأخذ في النهوض، إذ تبدو رجلاه الخلفيتان المنهارتان تحت جسمه كما لو كانتا ترفعانه لأعلى، فيبدو كصخرة تسقط، بينما جذعه متجه إلى عنان السماء مثل شجرة. وأطلق للمرة الأولى والأخيرة صيحةً، ثم انطرح تماماً وبطنه في اتجاهي، وبدا لي أن ارتطامه بالأرض صحبته هزة طالت حتى موقع رقودي.

نهضتُ من على الأرض، وكان البورميون قد بدأوا يتجهون نحوي مسرعين في الوحل، وقد تأكد لنا أن الفيل لن تقوم له قائمة بعد الآن، وإن كان لما يمت بعد. كانت أنفاسه تتردد في تؤدة، مع لهاث له طنين، وجُرمُه العظيم ينتفض من شدة الألم، وقد فغر فاه عن آخره حتى أنني تمكنت من رؤية حلقه الكهفي وردي اللون. وطال انتظاري لموته، ولم تضعف أنفاسُه، فما كان مني إلاَّ أن أطلقتُ العيارين المتبقيين، مصوباً إلى نقطة حسبتُها قلبَه، فنفط دمٌ غليظ القوام شبيه بالمخمل الأحمر، ومع ذلك فقد كان لا يزال حياً، حتى أن جسمه لم يرتجف عندما أصابه المقذوفان، مواصلاً تنفسه الموجوع دون توقف. كان يحتضرُ ببطء شديد ومعاناة كبيرة، ولكن في عالم ما، بعيد عني كلَّ البعد، حيث لا تستطيع حتى رصاصة أن تزيده أذىً. وأحسست بأنه يجب عليَّ أن أضع حداً لهذا الضجيج البشع، فقد بدا أمراً مروِّعاً أن ترى الوحش الضخم ممدداً هنالك، بلا حول ولا قوة، عاجزاً حتى عن أن يموت، دون أن تملك القدرة للإسراع بنهايته، فأرسلتُ في طلب بندقيتي الصغيرة، ورحتُ أصبُّ طلقة بعد أخرى في قلبه وحلقه، ولم يظهر للطلقات تأثيرٌ، فقد استمرت تأوهات الألم كأنها دقات ساعة مضطردة.

وقد انتهى بي الحال إلى أنني لم أستطع المضي في هذا الأمر لأكثر من ذلك، فغادرتُ المكان. وسمعتُ فيما بعد أن الفيل ظل يعاني سكرات الموت لنصف ساعة بعد مغادرتي، قبل أن يموت. وتوافد البورميون على الفيل الميت وقد رأيتهم قبل أن أغادر ومعهم أدوات تقطيع اللحم والسلال، وعلمتُ فيما بعد أنهم لم يتركوا الفيل عند الظهيرة إلا بعد أن صار كومة عظام.

وكان من الطبيعي أن تخضع مسألة إطلاق النار على الفيل لجدل لا نهاية له. وقد استشاط مالكُ الفيل غضباً، ولكنه لم يكن أكثر من هندي، ولم يكن بوسعه أن يفعل شيئاً؛ ثم إنني من وجهة النظر القانونية فعلت ما هو صواب بأن قتلت فيلاً جُنَّ جنونُه وكان يجب أن يُقتل، مثله في ذلك مثل كلب مسعور، إن فقد صاحبه السيطرة عليه. وقد انقسم الأوربيون في الرأي إلى قسمين، فرأى كبار السن فيهم أن موقفي سليم، وقال الأصغر سناً بينهم إن إطلاق النار على فيل قتل حمَّالاً هندياً هو أمر مخجل، فالفيل أعلى قيمة من مجرد حمّال من طائفة هندية. وقد كنتُ في نهاية الأمر سعيداً جداً بمقتل قاتل الحمّال الهندي. وكنت متسقاً والقانون الذي أعطاني دافعاً كافياً لأن أطلق النار على الفيل. ورُحتُ طول الوقت أتساءل عما إذا كان ثمة من أدرك أنني فعلتُ ما فعلتُ لا لشيئ إلا لأتجنب النظر إليَّ كأحمق.

………………………..…….

*نشر النص الأصلي في العدد الثاني من مجلة كتابات جديدة New Writing – خريف 1936. ويمكن مطالعة النص الأصلي في الموقع التالي:

https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/18/did-george-orwell-shoot-an-elephant-his-1936-confession-and-what-it-might-mean