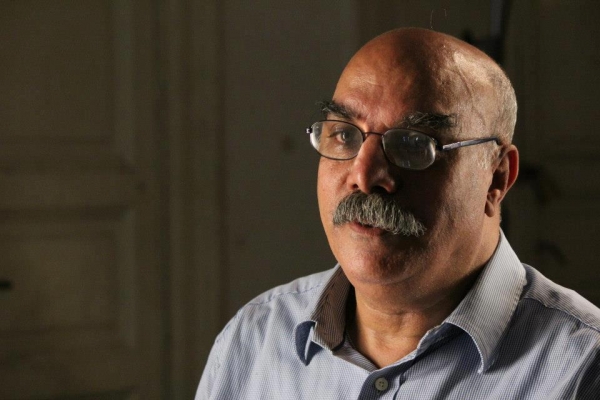

عاطف عبد العزيز

من مأساة آل عاكف في رواية “خان الخليلي” بدأت سكتي إلي الحزن، كان ذلك في طفولتي الفقيرة التي خلت من المتع التي عرفها أطفالي فيما بعد.

فهناك في شوارع الزيتون ـ الحي القاهري الذي يجسد البرجوازية المصرية في شرائحها الصغيرة إبان ستينيات القرن الماضي ـ مشيت بركب مجروحــة من أثر لعب الكـرة حاملاً أشواقي؛ الملاح التائه، وراء الغمام، الأيام، ألف ليلة وليلة، وكتاب العصيان لهنري ثورو.

وكما خذلتني الجيوش العربية حين عادت مكسورة عشية يونيو 1967، خذلتني بعد ذلك ابنة الجيران التي كتبت الشعر من أجلها، تزوجت الحبيبة فألقيت مكتبتي من النافذة.

في الجامعة، أعادني ديوان “العهد الآتي” إلي الشعر مرة أخرى، كي أراوح بين صلاح عبد الصبور وأمل دنقل في ترددي الدائب بين الحزن والغضب. وعبر سنين طوال كتبت قصائد كثيرة كي أقرأها فقط علي أصدقائي، تلك القصائد التي لم تعرف طريقها إلي النشر إلا فيما ندر لأسباب لم أعد أذكرها الآن، ربما كان الأمر حينها لا يشغلني.

في شتاء 1992 قالت لي فتاة سمراء بينما هواء الليل البارد يطّير منديلي علي كوبري الجامعة: بالأمس حلمت بك ، فنشرت ديواني الأول “ذاكرة الظل”، واستأنفت سكتي إلي الحزن.

ثم ذات مساء رطب من صيف عام 1993، قادتني المصادفة إلى قراءة قصيدة اسمها “المرآة في القاعة” لأجدني أقفز في الهواء، كانت القصيدة للشاعر السكندري اليوناني “قسطنطين كفافيس”، وكان المترجم ـ علي ما أذكر ـ هو البارع الفنان “بشير السباعي” الذي كان قد قام نقلها إلي العربية عن ترجمة فرنسية للنص الأصلي الذي كان قد كتب باليونانية بطبيعة الحال، أتذكر الآن أنني حين انتهيت من القراءة برقت في ذهني العبارة التي دأب البعض علي نسبتها إلي ت. س. إليوت.. “العالم قبل القصيدة ليس العالم بعد القصيدة”.

نعم.. وقعت في أسر هذا الشاعر السكندري الفاتن شديد البساطة ، شديد العمق، بليغ الأثر، لأجدني مشدوهاً حيال هذه الشعرية الفارقة التي جعلتني أري العالم علي نحو مختلف، وجعلتني أعيد النظر إلي ما حولي بكثير من الدهشة، كأنما أستعيد حواسي الضائعة من جديد.

أدركت منذ تلك اللحظة البعيدة كم أضعت من الوقت، وسألت نفسي كيف أمكن لهذا النص أن يخترق حاجزي اللغتين والثقافتين المختلفتين هكذا محتفظًا بطاقته الشعرية الفذة علي هذا النحو، مع تسليمنا المبدئي بأهمية دور مترجم فنان يحمل وعيًا إبداعيًا خاصًا مثل بشير السباعي، كيف تم هذا في غيبة الوزن، وغيبة الأشكال والقوالب الصارمة التي ظلت تلعب دور الحدود الفارقة بين الشعر والنثر، لينتصب السؤال الذي سوف يتبعني فيما بعد، من أرض إلي أرض: أين يكمن الشعر؟.

وعلي جانب آخر، وفي الوقت نفسه، كنت أرى تلالاً عالية من النصوص التفعيلية التي يكتبها الشعراء من حولي وهي تتراكم دون إنجاز حقيقي سوي التكريس لعزلة الشعر عن الإنسان، وبالطبع بقيت هناك استثناءات قليلة لشعراء كانت لتجاربهم وضعيات خاصة مثل أمل دنقل، ومحمود درويش، وسعدي يوسف، بالإضافة إلي جيل الرواد الذي كان قد غادر دنيانا مثل عبد الصبور، والسياب.

أذكر في ذلك الوقت البعيد، أنني توقفت عن الكتابة لفترة من الوقت لم تكن بالقصيرة، بل انتابني شعور قوي بأنني لن أستطيع الكتابة ثانية مشاركًا في تزييف الوعي وفي تظاهرة الإدعاء التي يقودها آنئذ الكثرة من الشعراء، وباتت عودتي مشروطة بالتوصل إلي تفسير لهذه الأحجية ، أين يكمن الشعر؟.

وفي لحظة نادرة، بدا الجواب لي كما لو كان يكّون نفسه في الأفق شيئًا فشيئًا، بدأت في ترتيب وعيي علي نحو جديد، مؤمنًا بحتمية اكتشاف ماهية الشعر علي ضوء تلك الترتيبات والقناعات الجديدة، تلك التي كانت تتأسس تلقائيًا فوق بعضها البعض.

أولاً

الشعر هو ذلك النص الذي يجعلنا نعيد اكتشاف العالم من حولنا كما لو أننا نراه للمرة الأولى، ويجعلنا نستعيد حواسنا، التي نكون قد فقدناها بفعل التكرار، وبفعل الخضوع للخبرات الذهنية التي وصلتنا جاهزة عبر الآخرين دون اختبار فعلي، أي أن الشعر هو النص الذي يقدم لنا العالم الذي تحسسناه، لا فكرتنا عنه.

يمكننا أن نزعم ـ والأمر كذلك ـ أننا سنكون حتمًا حيال شعرية تعتمد المشهدية، بديلاً للصورة الشعرية التقليدية، والمشهدية هنا تصبح بديلاً منطقيًا مناسبًا لشعرية تعلي من شأن الحواس، وتقارب العالم عبر البصر والسمع والملامسة، شعرية تعترف بحضور العالم داخل النص، شعرية بوسعها مجابهة طوفان التشيؤ الذي ظل يجتاح حياة الإنسان منذ ربما الثورة الصناعية إلي اليوم، وهي مجابهة حقيقية تتم في الميدان الصحيح، وهو عالم الأشياء، وليس بالفرار إلي عالم المطلقات المقدس الذي طالما احتكر الشعر تحت وطأة القناعة السائدة بأن الواقع المعيش ليس جديرًا بالشعر ولايخص الشعراء، إنما هو يخص التجار، والساسة، وعمال المناجم.

والمشهدية من هذه الزاوية، تعد إيمانًا بالإنسان العادي الذي كان مطرودًا من جنة الشعر، واحترامًا لسعيه اليومي، واحتفالاً بأشيائه الصغيرة التي هي بوابته إلي التفكر في الكون وأسئلته الكبري، إنها مصالحة للإنسان مع الشعر.

المشهدية أيضا كانت التفاتًا حتميًا إلى تلك العوالم الزاخرة بالمتعة والجمال التي شيدتها لنا فنون النحت، والتصوير، والموسيقي، والسينما، وهي الفنون التي طالما استفادت من الشعر طـوال الوقت.

من تلك الزاوية الجديدة يصبح الشعر موجودًا حولنا، يتنفس في أشيائنا البسيطة، لكنه يحتاج فقط إلي بصيرتنا لاكتشافه، يعود الشعر إلى نقسه، بحسبانه ابن العالم بتفاصيله اليومية، التفاصيل التي هي بطبيعة الأمر العناصر المكونة للمشهد الشعري، وليس بحسبانه ابنًا للغة ونشاطها الذاتي، تلك اللغة التي دأب البعض علي استحلاب طاقاتها عبر أنساق استعارية تصنع بشكل ميكانيكي أفقد المجاز قيمته، وقدرته علي الإدهاش.

ونحن حين نتحدث عن التفاصيل وعن اليومي، فإننا نعلم المزالق الخطرة التي قد يقع فيها الأدعياء والمتسكعون، حين يجعلون من النص الشعري مسرحًا لمراكمة النفايات المنزلية، دون الوعي بجوهرية الانتقاء الدقيق لهذه التفاصيل، واختبار قدرتها علي الإيحاء، ودور الوعي بأهمية إعادة ترتيب هذه الجزئيات داخل التكوين الجديد علي نحو ذي مغزى ، ونحن هنا لا نصطنع بدعة جديدة، ولا نجتلب من الخارج لكننا نكون فقط قد أنصتنا لتراثنا العربي القديم عندما كان امرؤ القيس يحتفل في شعره بالتفاصيل اليومية من الناقة إلي الوتد إلي روث البعير، ونكون قد أنصتنا أيضا لتراثنا في الأدب المصري القديم الذي كان يتعامل مع المحراث والنهر وصومعة الغلال والطيور المنزلية بمحبة وبتقديس.

ثانيـاً

الشعر لا ينطلق من المواضعات أو المسلمات، لأنه يكتشف نفسه بنفسه، ويبتكر بنيته الإيقاعية في لحظة الكتابة ذاتها، وبالتالي فهو يخاصم منذ البداية كل نظام عروضي جاهز، إنه بذلك يجسد الجوهر الصحيح لمصطلح القطيعة مع الماضي، تلك القطيعة التي تقترح أبنية جمالية جديدة فوق أنقاض أبنية فقدت قدرتها علي استيعاب أشواق الإنسان، إنها القطيعة الواعية والقادرة علي التمييز بين الثابت والمتحول في الثقافة، والقادرة علي فتح سماوات الحرية علي آخرها، دون الوقوع في فخ الاستلاب، أو إعادة تدوير قمامة الآخرين.

ثالثـاً

النص الشعري إذن عمل جمالي ومعرفي في آن واحد، أي أنه طريق إلي المعرفة، وليس استعراضا لمعرفة متكوِّنة ككتلة صماء لدي الشاعر قبل الكتابة، لم يعد للتفكير الدوجمائي مكان في هذا العالم، فقد انتهي دور الشاعر المتعالي، النبي، العارف الذي كان يري نفسه مركزًا للكون، ليبدأ دور الشاعر المتسائل الذي يري نفسه من آحاد الناس، والذي لا يملك سوي قدرته علي صياغة السؤال بطريقة صحيحة.

ولأن الشعر كما قلنا هو ابن العالم، لم يكن له أن يظل علي تماسكه القديم في عالم يعاني من حالة سيولة مرعبة، سيولة تجاوزت مجالات المعرفة والمعلومات، إلي الثقافة والتراث والهوية، عالم يفتش عن شكله الجديد منذ انهيار النظام الكوني تحت ضغوط الغرب الأمريكي، ومحاولاته للسطو علي الجغرافيا والتاريخ.

رابعـاً

العروض الشعري ذاكرة ثقيلة، لأن العروض حين يحضر لا يجيؤنا منفردًا بل يصطحب معه تاريخ الشعر، أجل .. حين يحضر البحر الشعري يحتل الحيز الذي كنا قد أعددناه لأرواحنا المرهقة فلا تملك هذه الأرواح ساعتها سوى أن تجلس على حجره، ولا تملك سوى أن تأخذ شكل التجاويف الضيقة التي صنعتها التفعيلات.

أما الشعر فهو عمل دائم ومستمر ضد الذاكرة التي تعيد استنساخ الماضي، هو ذلك النص الذي يبدأ من الحدس لا من المعرفة، الشعر هو طريقة في مقاربة العالم وفحصه، بل إننا نقول بثقة كاملة إن الشعر هو أحد أهم طرائق المعرفة، باعتباره سؤالاً لا بيان.

خامسـاً

العروض العربي ابن اللغة العربية، خرج من رحمها فجاء حاملاً ملامحها كاملةً وجاء مستجيباً لطبائعها وقوانينها الداخلية، ومستجيبًا لنحوها وصرفها وطرائق الاشتقاق فيها، ومنصتًا لصوتياتها، هذا ما نعرفه ونؤمن به بل أن هذا مما هو معروف بالضرورة.

على أن للعروض أيضًا آباءً آخرين ينكرهم أصحاب الأفق الضيق، إنهم الآباء الذين أسهموا في بناء هذا العروض وتكوينه، نعني مفردات البيئة التي كانت تحيط بتلك اللغة، نعني التاريخ والجغرافيا، نعني الصحراء ذات الأفق المترامي التي قد يقطع العربي أميالاً في فيافيها دون أن يتغير المشهد في عينيه، والإبل التي تُحْدَى فنخال حداءها نبض الحياة في المكان، ونعني أيضًا تعاقب الفصول، هذا التعاقب الذي لم يكن يقطع تواتره طارئ.

والآن بدورنا نسأل عن مدى ملائمة هذا العروض الصحراوي – الذي جاءنا من خلف ألفي عام – لحياتنا المعاصرة ! ما مدى استجابته لعالم المدينة في القرن الحادي والعشرين بصخبها وتلوثها وعلاقات الإنتاج فيها! وما مدى توافق روحه المطمئنة الوادعة وشكله الدائري مع اضطراب عالمنا وانفجاراته النووية وتآكل أوزنوه وانفراط فصوله حتى صرنا نرى الشتاء في الصيف، وحيث لم يعد هناك ربيع من الأساس!

العروض إذن ليس فوق المساءلة.

سادسـاً

كثير من الذين يفتشون عن الموسيقى لا يدركون جوهرها على الأرجح، ولا يدركون احتمالاتها التي لا حصر لها ظانين – وبعض الظن جهل – أنها التكرار والتماثل والسيمترية، ويظنون أيضًا أن مجالها الأوحد هو عالم الأصوات غافلين عن أن للمرئيات موسيقاها، وللأفكار والرؤى موسيقاها، الموسيقى تنهمر إذن على المتلقي من حيث لا يحتسب من المعاني والأصوات والصور البصرية، بل تأتي من المسكوت عنه .

**

لذلك كله بدت قصيدة النثر كطوق نجاة للشعرية العربية، أعني الشعرية التي اقترنت بالمشروع القومي العربي المنهار الذي أفلس تماما عبر إخفاقاته المتوالية، من هزيمة يونيو، إلي اتفاقيات الكامب، إلي اجتياح بيروت، إلي غزو الكويت، هذا المشروع الذي قادته أنظمة فاشية حطمت كبرياء الإنسان علي أرضه.

قصيدة النثر هي التي فتحت باب السؤال من جديد، وفتحت قوس الاحتمالات علي آخره، وبرهنت بأفقها الإنساني الرحب، البريء من الادعاء باحتكار المعرفة، علي أنها الحيوان الصغير الحي، القادر علي بناء المحارات الجديدة بديلاً عن المحارات القديمة التي ماتت حيواناتها، وباتت محض تكلسات فارغة ملقاة علي الرمال.

وقد يعيب البعض على قصيدة النثر كثرة أدعيائها ومتشاعريها، وهذا في ظني أمر طبيعي ويمكننا أن نراه بوضوح في كل لون من ألوان الكتابة، غير أن هذه القصبدة في ذات الوقت تمثل الجزء الحي من الشعرية العربية الآن، الجزء الذي يعد ويحلم، الجزء الذي يحتفل بالضعف الإنساني وفتنته ويعلي من قيمة الاعتراف.

مع ذلك فإننا لا نعطي لأنفسنا الحق في نفي الآخر كما يفعل البعض، فنفي الآخر مسألة قد تجافي الروح المنبسطة لقصيدة النثر، الروح التي تؤمن يالتجاور و التعدد، وترى ما تراه الحداثة في أطوارها المتأخرة من أن العالم ليس سوى معرض مفتوح تتجاور في رفوفه كل منازع البشر وتوجهاتهم.

ربما تفتقر هذه القصيدة للأسوار الحجرية التي ترسم حدودها، لكنه الافتقار الذي يجعل منها جوهرًا للشعر، ويجعل منها ميدانًا صعبًا، يدخله الشاعر أعزل إلا من قدرته علي إعادة تشكيل العالم علي النحو الذي يفجر شعريته الكامنة خلف المشهد اليومي، وخلف العادات والتفاصيل اليومية.

إنها الشعرية التي ترصد صيرورة الإنسان، وتحولاته الخفية عبر أشيائه الهامشية، وتصنع من تناثرات الواقع تكويناً كاشفاً لمعناه التحتاني.

………….

ألقيت هذه الشهادة في مؤتمر أدباء مصر، الدورة الرابعة والعشرون