أماني خليل

دوَّنَت الفتاة ذات الرداء الأبيض في صالة الاستقبال بالمستشفى اسمي وسنِّي واسم طبيبتي المعالجة. صَعِدت مع أسرتي إلى طابق أعلى حيث رقم غرفتي ستمائة وثلاثة (خمّنت أنها بالضرورة في الطابق السادس). دست فوق زر رقم ستة في المصعد الذي طلع بهدوء بعدما توقف مرتين في أدوارٍ مختلفةٍ طلبها روادُ المصعد الآخرين؛ وفي كل مرةٍ يصدر لحنًا موسيقيًّا لطيفًا يبدِّد التوتر نوعًا ما. سألت عن غرفة العمليات، بينما أمسك في يدي ملفًّا يحوي تقاريري الطبية السابقة وحافظة نقودي وهاتفي النقال. انتظرت بصبرٍ حتى أتت الممرضة لتخبرني بضرورة أن أنزع الأقراط والسلسلة وخاتم الزواج ومشابك الشعر وملابسي وحذائي. التزمت بتعليماتها. خلعت كل شيء قطعةً قطعةً وسلمته لأخي. ارتديت – بعد أن أصبحت عاريةً تمامًا – الروب الأزرق الخفيف, وأنا أمسكه بيدي من فتحته الطويلة بالخلف، بعدما تسللت رعدةٌ إلى جسدي بسبب هواء التكييف. دعتني الفتاة لأن أجلس على كرسي متحرك, بينما كنت لا أزال أستطيع السير إلى طابق آخر. شعري ملموم للخلف في غطاءٍ خفيفٍ للرأس، وجسدي داخل قميص الجراحة. تدفعني الممرضة إلى غرفة ثانية أصغر داخل الغرفة الكبيرة. في الغرفة الأصغر كل شيء أبيض، ويتوسطها سريرٌ مَعدِنيٌّ يعلوه كشافُ ضوء يسقط من منتصف السقف تمامًا. تجلس طبيبتي البدينة مستندةً بكرسيها إلى الجدار خلف مكتبها يمين الغرفة. تقول بصوتٍ عالٍ وممتد: (ماكِنتـــــوش).

ترفع فتاةٌ بملابس التمريض صوتها مرددةً خلفها: (ماكنتوش للدكتورة).

يخرج الصوت خارج الغرفة مثل الصدى للمرة الثالثة: (ماكنتــــــــــوش للدكتورة)…

تُحضر أخرى الحلوى السحرية للطبيبة البدينة!

تضع الطبيبة الحلوى في فمها، ثم تلوكها بشبقٍ بادٍ. تذهب لمغسلة قريبة، وتفتح الصنبور على أصابعها الممتلئة, ثم تجفِّفها وتدسُّها في قفازاتٍ طبيةٍ ضيقةٍ، بالكاد تنحشر فيها بصعوبة.

يظهر طبيبُ التخدير ضئيل الحجم، فيبدوان كـ (لوريل) و(هاردي). أبتسم في نفسي على الخاطر، دون أن تقدر شفتاي على الانفراج. يناديني باسمي مجردًا: (إزيك يا ليلى؟ اوعي تكوني خوَّافة. انتِ زيّ الفل).

يربِّت على يدي بحميميةٍ، فأنزعج قليلًا. أحاول مداراةَ جسدي جيدًا، وأنا مُسَجَّاة أمامه. يدس إبرةَ الكانيولا في أحد الأوردة. تومض رأسي فجأةً، وأتذكر دروس المرحلة الإعدادية.

الشرايين تدفع الدم المحمل بالأكسجين والغداء من القلب لباقي الجسد، أما الأوردة فتحمل ثاني أكسيد الكربون والمخلفات من باقي الجسد بإتجاه القلب . حلقي جافٌّ كأرض بور، وأتمنَّى أن أعود إلى ابني سريعًا.

أقول للطبيبة: “خلِّي بالك منِّي”.

تبتسم وهي تلوك الحلوى، وكأنها لن تشقَّ بطني بعد قليل!

أفكارٌ كثيرةٌ تصطكُّ في رأسي بلا رابطٍ. لَمْ أشمَّ رائحةَ شجرة الكافور من مدة. القرنفل لم يصلبْ طولَه في أصيصي بعد. لم أتذوق التوت الأبيض من زمن، ونسيت موسمه! الخوف وحش عملاق وأنا خائفة. تراجعت عن أن أدسَّ خطابًا لزوجي بين طيَّات القمصان, أو في صندوق بريده. كانت تلك الفكرة قد راودتني في الليلة السابقة؛ أن أخبره أنني أريد الطلاق، وأن حياتنا انتهت، وأني لن أخرج من المستشفى للبيت ثانيةً. لكن ما جدوى هذا الكلام إن متُّ في النهاية. إن نجوتُ فسأضطر لمواجهته بما أريد, وإن رحلت، فبلا إجاباتٍ أفضل. ربما لو تركتُ تلك الفِقرةَ من حياتي معلقةً بيضاءَ، فسيكون ذلك أكثرَ نبلًا وعدلًا، وربما لا ينتبه لصندوق بريده بالأساس…

يضع الطبيبُ قناعًا يضخُّ غازًا باردًا على وجهي. أشعر فجأةً ببرودة في كف يدي، كأنها غُمست في الثلج بعد أن دفع طبيبُ التخدير بالحقنة في الكانيولا. تسير البرودة في أوردتي إلى القلب. فجأةً أشعر بقلبي كأنه قطعةٌ من الجليد… قلب من الثلج. تنطفئ الإضاءة الحارقة في مواجهتي في لحظةٍ واحدةٍ، وأغيب تمامًا!

يمر وقتٌ لم أستطِعْ تحديدَه بدقة, ثم يعود عقلي ليشتعل مرة ثانية كمصباح كهربائي. أسمع جيدًا أصواتَ ثلاث فتيات، يمكنني تمييز أماكنهن حولي وأنا مغمضة العينين. ما زلت لا أستطيع فتحهما. اثنتان بجوار قدمي وواحدة على مسافةٍ أبعد. الفتاتان تضحكان وتلهوان وتركضان خلف بعضهما. تدفعان السرير الذي أرقد عليه، فأشعر بآلامٍ رهيبةٍ تمزِّق جروحي الطازجة. أحاول تنبيهَهما، ألَّا تتسبَّبَا في تحريكي, لكن محاولاتي تذهب بلا جدوى. أستطيع تمييز رائحة المكان أيضًا… خليط من محاليل التعقيم وغاز الفريون البارد جدًّا. وأستطيع تمييز أننا تقريبًا في الطابق الرابع، من خلال ارتفاع الصوت القادم من الشارع… يكاد يكون خافتًا غيرَ مسموعٍ. أدخل مغمضةَ العينين مشتعلةَ الحواس إلى المصعد. مر وقتٌ لا أستطيع تقديره قبل أن أعود إلى غرفة الإفاقة مرة ثانية.

بجسدٍ مهزومٍ وعقلٍ مشتعلٍ، أتذكر “هيو جرانت” في فيلم Extreme Measures حين أوهمه طبيبُه أنه أصيب بالشلل ليدفعه للانصياع لأفكاره الخاصة بعمل تجارب على الفقراء لشفاء مصابي العمود الفقري الذين أقعدتهم الإصابة عن الحركة. ولا يكتشف الخديعة إلا حين يحاول أن يهشَّ إحدى الذبابات عن يده، ليكتشف أن يده تتحرك!

أحاول استعادةَ المشهد. استطعتُ بعد دقائقَ سريعةٍ تحريكَ كفي، وقرصت الممرضة من ذراعها، فاقتربت مني غاضبةً، فقلت بحدةٍ:

– بطلي هزّ في السرير!

جاءت الطبيبةُ لتراني للمرة الأخيرة، وهي تلوك شيئًا في فمها. ابتسمت دون كلمة حين قرأت قياسات ضغط الدم، وكشفت على موضع الجراحة. وقعت أوراقًا تخصُّ حساب المستشفى. عدت بعدها للبيت. توالت زيارات الأهل والأصدقاء للاطمئنان على خروجي سالمةً. امتلأ البيتُ بباقاتِ الورد وعلب الحلوى وزجاجات العطر.

في المساء، قال زوجي:

– في البنج كنتِ تقولين: “بعتّ لك إيميل, بعتّ لك ايميل”. وحين فتحت صندوق البريد لم أجد أيَّ رسائل مستلمة منك!

قلت له:

– إنه أثر البنج وهلوسات التعب… عادي.

قال:

– لو كنتِ ستكتبين لي، ماذا كنت ستقولين لي في آخر رسالة؟

ابتسمتُ وقلت:

– أبدًا… تِخلِّي بالك من نفسك…

أشحت بوجهي تجاه التليڤزيون، ودسستُ قطعةً من الماكنتوش التي أحضرت إحدى الزائرات علبةً كاملةً منها، في فمي!

……………….

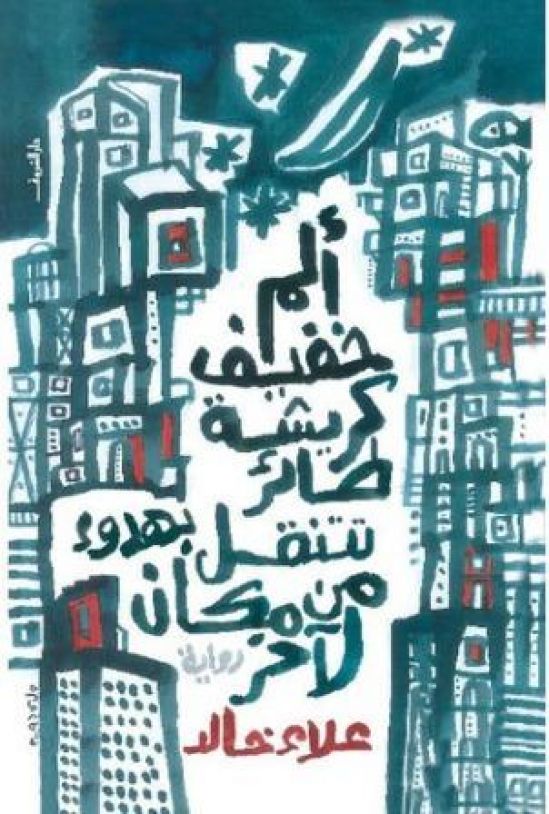

*من المجموعة القصصية “سارقة الابتسامات”، تصدر قريباً عن دار صفصافة بالقاهرة