طارق إمام

الكُلِّية”، هي ما تقاربه إيمان جبل، لتُفكِّكه، في مجموعتها الشعرية “كل هذا الدفء في عيني مريم” (دار المحرر). انطلاقاً من كُلِّية الدفء المهيمنة على العنوان، إلى كُلِّية القبيلة المهيمنة على المتن (أليست القبيلة هي الدفء؟)، ينطلق مع كل قصيدةّ سهمٌ باتجاه اقتناص الفردية المبتردة، وفقط باصطيادها حية، تكتسب دفئاً آخر، مثخنةً بالدماء، ليغدو كلُّ فردٍ في هذا الكتاب جثماناً، خرج عن الجماعة حياً كي يُشيِّعها، فصار تابوتاً على أكتافها في الطريق للمثوى الأخير. وحيث المقبرة، الجماعية بالضرورة، تأكيدٌ على الانضواء الحقيقي في الموت بعد تألبٍ خاسرٍ في الحياة، فلا يحق لذاتٍ أن تُدفن بمعزلٍ عن ذويها، حتى لو كان المنتمون لدمها هم أنفسهم من سفكوه، وحيث لا سبيل لاسمٍ مفرد على شاهدةٍ قبر تتسع، بالكاد، للقب العائلة.

تنطلق الذاتُ الشاعرة من المقبرة بحثاً عن البيت، تنطلق من الجماعة بحثاً عن الذات، تنطلق من ماضٍ شفهي إلى حاضرٍ مكتوب، ومن جسدٍ مثقلٍ بحدوده إلى شبحٍ يحتفي بحضوره الطيفي ناقلاً السلطة من الفعل إلى نفي الفعل. رحلةٌ، ليست من شكٍ إلى يقين ولا العكس، لكن تتموضعُ في برزخٍ، عالقةً، وقانعةً بذلك الموقع الذي يجعل المسافة متساوية بين الجنة والجحيم.

تأسيس الهويةُ بنفيها

تسدر على المجموعة رغبةٌ حارقة في التشييد، لكن وفق قانونٍ خاصٍ جداً، يقضي بتحويل الوجداني إلى مرئي ذي بنية شكلانية، كتحويله إلى مكان، انطلاقاً من البُكاء الذي يستحيلُ أوتاداً، تتحول إلى قلعةٍ “على أرضٍ تحلم برد الاعتبار”. ربما يمثل هذا النسق خروجاً على المؤتلف الشعري، إذ يفعل الشعر العكس عادةً، بتحويل الحسي إلى مجرد، واختزال المتجسد إلى جذره التعبيري. فعل التشييد هنا مادته الأساسية هي “اللسان”، اللسان الذي تكثره الذاتُ الشاعرة: “عقدتُ لساناً جديداً/ على باب كل غرفةٍ/ بالبيت”. الأمر لا يقف عند حد تخليق الصورة السوريالية (وهو ملمحٌ آخر مهيمن على طريقة المجموعة في خلق الصورة الشعرية المفارقة)، إنما يذهب مباشرةً إلى ما يمكن أن أدعوه “ميتا قصيدة”، حيث اللغة ذاتها موضوعٌ شعري، والقصيدة راقدة على طاولة نفسها، تعكس حيرتها، تُسائل تقنياتها على الملأ، كأننا أمام نص يتخلق “هنا والآن”، حيث النص المنجز نفسه نصٌ قيد الإنشاء، وحيث القصيدة هي نفسها التفكير في القصيدة: “الآن على الأدب/ صناعة تفريعة جديدة”.

لا يتعارض فعل التشييد مع فعل المحو، هما هذه المرة واحد، فالتقويض هو ذاته البناء، لكن الفارق، أنه بينما يذهب التقويضُ لموجود فعلي على الأرض، فالبناء يكتفي، في الغالب، بصناعة صورةٍ تتوفر فيها عناصر الإيهام بالواقع، يبقى مكانها الوحيد حلم اليقظة. لذا، فمجموعة إيمان تبدو كأنما تصطف فيها بيوتٌ شاهقة من الصور، تزدحم سيبرياً، ليحل الواقع الافتراضي بالكامل محل الواقع ويبتلعه. ربما هو بديلٌ من الوهم عن البيت الوحيد الحقيقي، البيت المتقادم، المتروك مثل معطفٍ حائلٍ على مشجب. على جانبٍ آخر، يتيح هذا التصور للعالم اختبار إمكانية أن تطل الأمكنةُ على المشاعر والانفعالات، عوضاً عن الشوارع أو البحار أو الأنهار، الحائلة بدورها: “قبل نهاية العالم بيوم/ سأشاطر شريكاً حقيقياً نصف لغتي/ وساحتي الخضراء المطلة مباشرة/ على ضعفي”، وحيث يمكن لبيتٍ أن ينهض “فوق ارتعاشة اللهب الأزرق”.

لنلحظ أن دال “الدمع”، بإحالاته من ضعف وهشاشة، يتخذ، قصيدةً تلو الأخرى، بعداً مكانياً توسعياً، لتتشكل في الأخير مدينةٌ من العَبَرات. بالمقابل، تتحلل الذاتُ من جسدانيتها _ فالجسد هو في المقام الأول قرين الظهور _ لتقرر، مشطورةً بين نقيضين، أن تعيش كجسد وأن تكتب كشبح: “أكتب كشبحٍ/ يوثق وجوده بالحرائق”. الحسي يوثق الطيفي ويدل عليه، ولمضاعفة المفارقة، فإن الذات الشاعرة لا تقدم نفسها ككاتبةٍ للقصائد، بل القصص: “سأكتب قصة بلا حبكة”، وهو أيضاً ما يجري الإلحاحُ عليه في غير موضع. أن تدعي أنك تكتب حكاية، فيما تنتج قصيدة، هو مفارقة أخرى، تخلخل النوع لحظة كتابته نفسها، وتؤسس مسافةً تنهض فيها الهوية المراوحة، وهي هوية الذات الشاعرة نفسها التي تعيش في القبيلة لتكتب عن انفصالها عنها، والتي _ في مفارقةٍ أخرى متصلة _ تبحث عن أناها كأنثى، فيما تلجأ غير مرة لتأسيس وجودها بالضمير الأول كأنا مذكّرة. كأن الهوية، بأطيافها كافة، من الحياة إلى الكتابة، رهن الاختبار، ولا تستقر أبداً، فنحن أمام هوية ضد الهوية، وربما هذه هي طريقتها الوحيدة في تعريف وجودها داخل البرزخ، الذي يرفض بدوره الميل تجاه كفةٍ دون الأخرى.

الرحمُ في شق الجدار

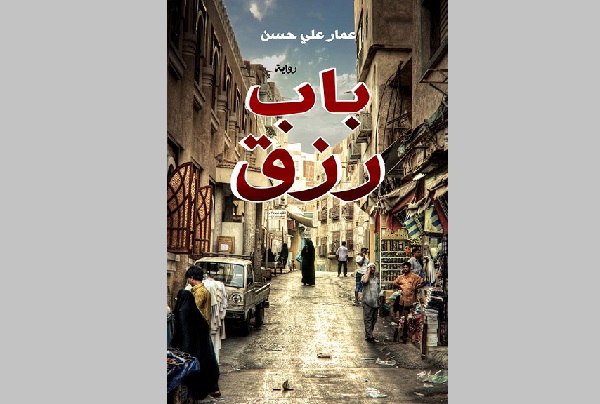

يهيمن دال “الباب” على المجموعة، ويُعاد اختباره، حيث البيوت كلها مختزلة في أبوابها. إنه، بالمناسبة، الدال نفسه الذي نهضت عليه روايةٌ كاملة للكاتبة هي “لعبة البيت”، التي أراها تتقاطع مع جانب أساسي في المجموعة الشعرية، حول سؤال الحرية، وعلاقتها بالتدوين.

وللمفارقة، فلا صيغة نموذجية للباب الذي تبحث عنه الذات، فالأبواب المغلقة تحول دون الدخول والخروج، وتحيل البيتَ زنزانة، والأبواب المفتوحة تحول بالمقابل دون العزلة اللازمة، إذ تهبُّ منها القبيلة، وكافة القيم الجمعية التي تجعل من البيت عراء كاملاً. يبدو الباب إذن عقبة في الحالات جميعها، لكن ما يعمق المأساة، أن يتحول الدال المادي إلى موجودٍ في الوعي، يتجاوز حدوده المحسوسة ليصير عبئاً وجودياً: “الأبواب في رأسي/ لا تعرف بيتاً/ البيتُ في مدينتنا/ لا يألفُ قدماً”. بل إن المفارقة تغدو أفدح، حين تؤسس القصيدة للباب باعتباره خالق البيت، سابقٌ عليه، وبتأسيسه للمكان، لا يلبث أن يؤسس للذوات نفسها. هذه العلامة تخلق الموجود الإنساني ذاته، ما يعني أنه يولد سجيناً من اللحظة الأولى، كأنما لا ينزلق من رحم، بل من جدار.

من ذلك اليأس، تقرر الذاتُ الشاعرة أن تتقمص دور الخالق، ربما بغية الإتيان بذواتٍ خالية من تشيؤ النسق الذي أنتج الذوات القائمة. تصنع الذاتُ الشاعرة بشراً، بإلحاح تضييق المسافة بين الذوات في الفن ونظيرتها في الواقع: “جميع من صنعتهم مثاليون/ يطابقون أبطالنا/ الذين رسمناهم سوياً/ على ورق”.

لن يختلف فعل الخلق كثيراً عن فعل الإفناء، فالسكين التي تقطع الخلاص لتمنح الحياة، هي السكين التي تخترق الجسد لتنهيها، في احتفاءٍ يجعل الفعلين واحداً، تماماً كفعلي الإنشاء والتقويض اللذين أسلفتُ لهما: “نبرر شهيتكم للقتل/ بكون الجرح المفتوح شركاً مثيراً/ ينادي السكين بصوت أم/ تحفز ابنها من أجل وجبة غذاء/ بكون السكين مطواعة/ لرغبتنا الدفينة/ في الموت”.

يظل “الحب” أفقاً من ضباب، تلويحةَ مغادرٍ، وهو، إذ يحتل المتتالية الأخيرة في المجموعة، بخمس قصائد نهائية، تختبر، مع الشعلة الأخيرة في ذؤابة الشمعة، دوالَ قادمة من المعجم العاطفي، كـ “رفيق الروح”، و”الشوق”، وتلجأ للمنادىَ “حبيبي”. سنتوهم للحظة أننا نواجه ردةٍ رومانسية على طريقة النهايات السعيدة، غير أننا لن نلبث أن نكتشف أن “الحب” هو الدال “الإمبريالي”، الذي يختزل كل ما بذرته دوال العزلة والخواء والموت في تربة الكتاب الشعري، ليرد التجارب كافة إلى جذر العلاقة الأكثر إشكالية: الرجل والمرأة. لن نواجه قصائد حب كما توقعنا، ولن ينتهي التشظي بالالتئام، بل يأتي الحب وجهاً لنفي الإرادة، ذاتياً، بعد أن كانت مسلوبةٍ بأيدي الآخرين. الذات هي من ستؤكد “لا يجوز أن نتدخل”، وهي من ستقرر، مع السطر الأخير “دعنا نعرف معنى جديداً للحياة”، كأنها تصنع نهاية مفتوحةً على طريقة الروايات، انتزعتها يدُ الشاعر من أحشاء سرديته!