سعدي يوسف

بين رحيل الجواهريّ (عن مائة عامٍ)، ورحيلِ ولدي الوحيد حيدر (عن اثنين وثلاثين عاماً) يومان، حسْبُ، استبقَهما أبو فرات.

نحن في أواخر تمّوز 1997.

كنتُ مع آل الجواهري، أتقبّلُ التعازي بوفاته، في المركز الثقافي العربي بمزّة دمشق.قال لي كفاح الجواهري بعد أن بلّغَني نبأ ولدي الفادح، ” لِمَ لا تستريح من الوقوف معنا؟ “. كانت قولةَ حقٍّ، إذ كنتُ مضعضَعاً، مترنحاً من هول الضربة، حتى لا أكادُ أستطيعُ الاستمرارَ واقفاً. لكني حسمتُ الأمر في لحظةٍ. قلتُ لكفاح، ” سأظلّ معكم “.هكذا صرتُ أتقبّلُ التعازي مزدوجةً، عيناي مخضلّتان بدمعٍ لا ينَهنَهُ، وكتفاي مهدلتان.

إنه أولُ الطريق.

إذْ عليَّ أن أقطعَ المسافةَ كلَّها، بين دمشق والفلبين، كي أستردّ ولدي الذي قضى هناك في أوج شبابه، لكنْ بعد أن تتمّ أيامُ عزاء الجواهري الثلاثة.

في الحادي والثلاثين من تمّوز، أقلعتْ بي الطائرةُ من عَمّان، لأبلغَ مانيلا في الأول من آب، ولأكون في ليل اليوم نفسه، إزاء ولدي المسجى، في قريةٍ فلبينيّةٍ تبعد عن مانيلا أكثر من ست ساعات بالسيّارة.

القرية، التي نسيتُ اسمَها، بيوتٌ متناثرةٌ وسطَ مَناقع ( مزارع ) الرزّ. الأمطارُ الموسميّة تبدأ، والجوّ ينضحُ رطوبةً، ويتّقدُ سخونةً. حين دخلتُ البيتَ كان عشراتٌ من النساء والرجال والأطفال يملؤون ساحة المنزل، والغرفة الواسعة التي يتمدّد، داخل تابوتٍ مكشوفٍ فيها، حيدر، مغمضَ العينين، متبرِّمَ الشفتَين، في أناقته التي أعرفُها، بين الشموع وأكاليل الزهر، والنسوةِ النادبات. الحجرةُ رطوبةٌ خانقةٌ ودخانُ سجائر وشموع. التابوتُ مرتفعٌ. ولكي ترى حيدر، عليك أن تقترب. أن تقطع تلكما الخطوتين اللتَين لا أصعبَ منهما. الخطوتَين اللتَين تفصلان بين حيدر، الحيّ في أعماقك، وحيدر المسجى هنا، في نومته الطويلة، مغمضَ العينين، متبرِّماً ممّا جرى له، دون معنى، ومن مَناقع الرزّ، والعتمة المطْبقة على قرية فلبينيّةٍ بلا كهرباء. وجوهُ الناس، في هذا الريف العميق، أقربُ إلى السواد. البعوض يطِنُّ، والذبابُ يطير، بينما كلابُ الفلاّحين تتحركُ حرّةً، بين الناس، في الحجرة المكتظّة.

النظرةُ الخاطفةُ التي ألقَيتُها على حيدر، كانت كافيةً لانهياري. دخلتُ حجرةً متّصلةً، كان لي فيها سريرٌ. جلستُ على الحافة، بلا إحساسٍ سوى التداعي، وانتظرتُ منتصف الليل، موعد انصراف الناس، كي ألتقي بحيدر، وأتحدّث معه، وحدَنا…

*

تذكّرتُ ” قلب الظلام ” لجوزيف كونراد، تذكرتُ فيلم ” القيامة الآن ” لكوبولا، وفيلم ” صائد الغزلان “.

حين تركتُ حافة السرير، واقتربتُ من حيدر النائم في الحجرة الواسعة، خطرَ لي أنني لن أستطيعَ التحديقَ في وجهه.

زوجتُه هناك. والحفيدةُ ذاتُ العامَين تنامُ أكيداً في مكانٍ غيرِ هذا، والناسُ انصرفوا إلى شؤونهم. خطوتُ الخطوتَين الصعبتَين. قلتُ وأنا أنظرُ إلى حيدر، في رقدته، طويلاً، معافى، برِمَ الشفتَين: ” آه يا حيدر، كيف وصلتَ حتى هنا؟ “. تُرى، هل سيفيق حيدر من غشيتِه، ولو لحظةً، كما في ” صائد الغزلان “؟ هل يزولُ هذا العبَثُ؟ الشموعُ الطويلةُ الثقيلةُ تلقي ضوءاً ثقيلاً، وأكاليلُ الزهر شرعتْ تذبلُ في سخونة المكان. المكانُ بعيدٌ، يا حيدر، في هذا الريف الفلبيتيّ العميق، وأنت مَن عاشَ في الحواضر والعواصم. المكانُ مظلمٌ قذرٌ، يا حيدر، وأنت مَن عاشَ في الوهج، وتعلّقَ بالنظافة حدّ الوسواس. المكان يعجّ بالبعوض، وأنت مَن ينتبهُ حتى إلى الأزيز البعيد لبعوضةٍ في الخيال ( تسلّلَ بعضُه إليك في رقدتك الغافلة، وها هي ذي زوجتك تحاولُ إبعادَه عنك… ).

عرفتَ السفرَ، مبكراً، جِدَّ مبكرٍ، يا حيدر. كنتُ في الجزائر، حين جئتَ أنت من البصرة، على ذراعَي أُمِّكَ، طفلاً مكتنزاً، صَبوحَ الوجه، ذا أشهُرٍ ستّةٍ. سافرتَ، عبر عالمنا الواسع، بالسيارات، والقطارات، والطائرات، والسفن _ أتذكُرُ رحلتَنا الطويلةَ في سفينة الشحن الروسيّة، من عدنٍ إلى اللاذقيّة بعد أن تساقطت القذائفُ على منزلنا في ” خور مكْسَر “؟ لقد سافرتَ طويلاً وبعيداً، لكنّ سفرتَك هذه كانت عجباً. أيحقُّ لي، يا حيدر النائم، أن أسألكَ، الآن، لِمَ جئتَ إلى هنا؟ أنت لم تكنْ مغامراً. لكنْ مَن يدري؟ لعلّ المغامَرةَ دمٌ في الدم. لعلّها جمرةٌ تشبُّ في الشبيبةِ. جمرةٌ خفيّةٌ لا نعرفُها إلاّ إذا اتّقدَتْ بغتةً…

مضيتَ، يا حيدر، مُحِقّاً، مع النداء العميق، لكني أقول لك، الآنَ فقط، إنك مضيتَ أبعدَ حتى ممّا قدّرتَ أنت.

لم تُقَدِّرْ، مثلاً، أنك ستكون، يوماً أو ليلةً، في هذه القرية المعتمةِ، في قلب الظلام، كما لم تقدِّرْ أن التيفوئيد المتوطِّن، سوف يخترم حياتَك الطاهرةَ في ساعة، ساعةٍ واحدةٍ، معطِّلاً بسُمِه الساري كلَّ ما ينبض في جسدكَ ويخفُقُ…

جئتُ أستردُّكَ يا حيدر.

*

الأكاليلُ حولك، والشموع، وثمّتَ صليبٌ يعلو، كما اعتادَ القومُ هنا. كأنّ لكل نائمٍ مثلك صليباً.

جئتُ أستردُّك يا حيدر.

في الصباح تطلُعُ الشمسُ، ساخنةً في المطر الموسميّ الساخن. سيَصّاعَدُ البخارُ من حقول الرزّ النقيعة، وتبدأ الثيرانُ عملَها البطيء. عرباتُ الريكشو ذاتُ المحرك الملوِّث ستملأ الجوَّ الخانقَ دخاناً أسودَ، ولسوف تدخلُ الكلابُ، كلابُ الفلاحين، حجرتَكَ الواسعةَ، مع الذباب والبعوض المهوِّم. لكني سأظلُّ إلى جانبك، أتحدّثُ معك، وتحدِّثُني، حتى نقطع، معاً، رِحلةَ العودة الطويلة.

في هذا الليل متّسَعٌ.

لكنْ، أتراه يتّسِعُ لمشهدنا، نحن، الإثنين؟

أتراه يتّسعُ لِما نقولُ، ولِما لا نقول، وهو الأبعدُ زمناً وغايةً؟

أنا، بشَعري الشائب الذي أحبُّهُ طويلاً، وأنت بشَعركَ الفاحم الذي تحبُّهُ قصيراً، كيف التقَينا، هنا فقط، في مَنقعِ الرزّ هذا، لنقولَ ما لم نقُلْ؟

لقد ضِقتَ بنا ذرعاً، بي، بأُمِّكَ، بشقيقتيكَ. ضِقتَ بحياتنا الرتيبة، والمقهى التونسيّ، والمغازة العامّة. ومضيتَ نحو الشرق البعيد، نحو مطلع الشمس، تنشيءُ مطلعَ حياةٍ لك، أنتَ…

لكني كنتُ خائفاً، خائفاً عليك، ومتوجساً من مقصدك، حاولتُ ثَنيَكَ عمّا اعتزمتَ. وفي شهقةٍ أخيرةٍ مني قلتُ لك إنني قد لا أراك ثانيةً…

كم كنتُ مخطِئاً !

فها أنذا أحدِّثُك. أحدِّقُ في وجهك. لقد رأيتُك ثانيةً، كما لم أركَ من قبلُ. وستظلُ هذه الرؤيةُ الثانيةُ، هي الرؤية الباقية. لتكنْ صورةً في النهار، هاجساً معذِّباً في الليل. لكنها ستظل معي، إلى أن ألتقيك يا حيدر، ولسوف نكون متجاورَينِ، طويلاً…

سآخذكَ إلى دمشق.

ستجاورُ طُهرَ العرب، السيدة زينب.

وستأتي أُمُّكَ من شمال العالَم.

*

مانيلا، التي تقع على البحر، لم تقع عيناي فيها على البحر. وأنت، أيّامَ كنتَ في مدينتك الداخلية، كاباناتوان، هل رأيتَ البحر؟

أعرفُكَ تحبُّ البحر…

لكنك اخترتَ مدينةً داخليةً، كنتَ فيها مدرِّساً جامعيّاً. التقيتُ مع عدد من زميلاتك وزملائك، رفاق جامعة لفوف بأوكرانيا. سألتُهم عنك. أخبروني بأن حياتك كانت هانئةً. أودُّ، عميقاً، أن أصدِّقهم. أخبروني أن سكّان كاباناتوان يسمّونك ” البروفسور ” احتراماً، وأنك ساعدتَ شبّاناً كثيرين ليكونوا نافعين، وأنك كنتَ مختلفاً عمّن يأتي الفلبين من غير أهلِها: أحببتَ الناسَ، وشرعتَ تتكلّم بلغتهم.

*

جئتُ أستردُّكَ، وها أنذا أفعلُ.

المطرُ الليليّ غزيرٌ، وأنا معك، في الشاحنة الصغيرة التي تنقلك إلى المطار، بانتظار طائرة الصباح التي ستحملك إلى دمشق.

لن أكون معك على الطائرة نفسِها، في رحلة العودة ؛ فللعالَم قوانينه، ومنها قانون التأشيرة. سآخذ الطائرة إلى عمّان، ثم ألحقُك إلى هناك بالسيّارة، لكنّ رفاقاً لي سيستقبلونك في مطار دمشق. لا تقلقْ يا ولدي… أعرفُ أنك ترتبكُ، مثلي، في المطارات. أرجوك ألاّ تقلق هذه المرّة، وألاّ ترتبك.

*

الرِّحلةُ لم تنتهِ يا حيدر.

أنت الآن، تجاورُ طُهرَ العرب، السيدة زينب، الحوراء زينب.

لكن الرحلة لم تنتهِ.

سأُكملُها عنك.

وكنتُ أودُّ أن نقطع، معاً، شوطاً أطولَ من الطريق.

يا لَشقاء المسافر الوحيد !

*

قالت زوجتُك، وأنا أكابدُ في مانيلا تعقيداتِ استردادك: قد لا يريد حيدر أن يفارق المكان.

ربّما رأت هي ذلك.

لكني، يا ولدي، جئتُ أستردُّك…

فاغفرْ لي.

اغفِرْ لي إذ جعلتُ مُقامَك، ومقامي في يومٍ لاريبَ فيه، قربَ الجواهريّ !

اغفِرْ لي

لكنْ كان عليَّ أن أجعلَ مُقامَكَ قربَ البيت.

.

دمشق 30.08.1997

…………………

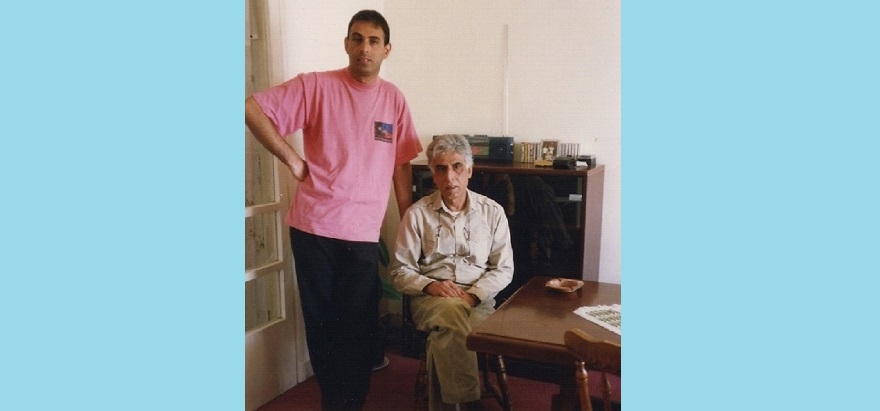

*الصورة: سعدي يوسف،وحيدر سعدي يوسف في تونس 1992