أتذكر جيداً المرة الأولى التى قرأت فيها مقالة ” اليوم السادس ” للأستاذ علاء خالد بجريدة التحرير ، لم أشعر بالألفة تجاه أسمه حتى ظننت أنه اكتشاف و موهبة تستحق حقاً أن تلفت الأنظار إليها .

كانت المقالة عن الشاعر الراحل أسامة الدناصورى و عن علاقة الصداقة التى جمعته بأستاذ علاء ، وعن الفراغات التى خلفها موته فى نفسه ، كانت هذه هى الصورة الخاصة للمقالة ، و كان الموت هو الصورة العامة ، لقد كان حديثاً عذباً مؤلماً يخترق القلب فلا تدرى هل طيبه أم نكأ جرحه ، و لكننى علمت أن هذا الأسم لن يفارق ذاكرتى أبداً .

” هناك موت يقتص من حياتك لأنه عادل. ليس فقط بالحزن أو بخشونة الفراق، ولكن بذلك المقعد الفارغ، عندما يغادر فجأة أحد ركاب هذه الرحلة الجماعية. كأن بيننا عهدا بأن نكمل الرحلة سويا حتى خط النهاية. مَن ينزل أو مَن يستمر، أيهما هو من يخلف هذا العهد؟ ربما الاثنان، وهناك زمن صفرى يصبح فيه هذا العهد نسيا منسيا، كأننا نعود إلى زمن ما قبل الولادة دون عهود أو التزامات أو أقدار فوق طاقتنا. هناك عهود كثيرة لا يكتبها أحد ولكنها تنهض فى لحظة الموت أو الوداع، لتقفز أمام أعيننا، لنرى الحبر السرى الذى كُتبت به. هناك من يتخلف فجأة عن الرحلة، هناك من يسقط وتنساه، وهناك أيضا من لم يأت من الأصل وحسبته موجودا. جماعتنا الصغيرة، وأخوتنا الجارحة. “

احتفظت بالاسم لنفسى خشية ابتذاله كما يحدث مع كل شىء جميل هذه الأيام ، و لكن قلبى لم يتحمل هذه الجرعات المكثفة من الصدق و الجمال و الشجن ، فبدأت بالحديث عنه فى كل مناسبة و الاقتباس من تلك المقالة الوحيدة التى قرأتها له ، و كانت المفاجأة أن الجميع يعرفه و أنه كاتب و شاعر مشهور له العديد من الدواوين الشعرية و الكتب ، بالإضافة إلى رواية واحدة ذات عنوان ساحر اّخاذ :

” ألم خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان لاّخر ” .

شعرت بالحرج لجهلى بكاتب مثل أ/ علاء ، و بدأت بقراءة كتابه ” وجوه سكندرية ” الذى أصابتنى صوره المذهلة بالخرس ، و علمت فيما بعد أنه صديقاً للكثير من أصدقائى و أنهم يقابلونه بشكل مستمر فى ندواته أو فى الجاليرى الخاص به ، و أتيحت لى الفرصة لمقابلته عدة مرات و لكننى كنت أتخلف عن الحضور فى اللحظة الأخيرة ، خشية من تلك اللحظة التى سأقف فيها وجهاً لوجه أمام أكثر الكتاب صدقاً على الإطلاق .

” كأن موته موزع بعدد ذاكرات الأصدقاء الذين التفوا حوله، وأحبوه، وأحببهم، ومنحهم نفسه وموته وذكراه بكرم ريفى أصيل. لا أريد فى أى لحظة أن أتمسح بهذا الاسم الذى صنع بحياته وتحولاته علامة غائرة، وأصبح له مضمار خاص يجرى فيه. لا أحب أن أتكلم مع الموتى، أو أحدثهم بضمير المخاطب. الموت يغير قواعد اللغة والحوار. أكلمهم من وراء حجاب، من وراء هذا السد، ولا أعرف هل يصل كلامى أم لا. أحيانا اللغة تعطل هذا التواصل كجهاز تشويش متعمد. ولكن فى حديقة الروح، أو أى بقعة مضيئة فى الذاكرة، هناك زهور وأشواك ومساحات ظليلة لنزهات وحوارات طويلة. بعد يومين، فى الرابع من شهر يناير عام ألفين وثلاثة عشر يبلغ أسامة الدناصورى عامه السادس.. “

لماذا أثرت فى مقالة ” اليوم السادس ” إلى هذا الحد ؟

ربما لأن من بين كل ما قرأته و كتبته عن الموت لم تمتد لى يد لتطيبنى مثلما فعل أستاذ علاء ، كانت الكتابات ينقصها الصدق أحياناً أو قل الوعى بماهية الموت ، تعريف تلك اللحظة التى تفقد فيها جزءاً من روحك مع كل عطية يستردها الله ، لقد أجلسنى أستاذ علاء أمامه و أخذ يتلو على حقيقة الأشياء و هو يربت على كتفى ، لقد كانت كلماته دافئة كحضن أو كدموع حديثة الولادة .

كل ما كتبته عن رفيق لمدة سنتين أو أكثر لم يشعرنى أبداً بالأكتفاء ، بل على العكس كنت أشعر دوماً بحاجة لقول المزيد ، لم تمر على تلك اللحظة التى اتمكن فيها من وضع كلمة النهاية لقصة مؤلمة ، و لكن بعد قراءتى للمقالة ، شعرت بسلام يغمرنى ، لقد وجدت فيها كل شىء بإمكانه أن يطيبنى ، ظللت أقتبس منها كلما شعرت بالحاجة للتعبير عما يختلج بصدرى ، أعاد لى أ/ علاء ثقتى بالكلمات مرة أخرى .

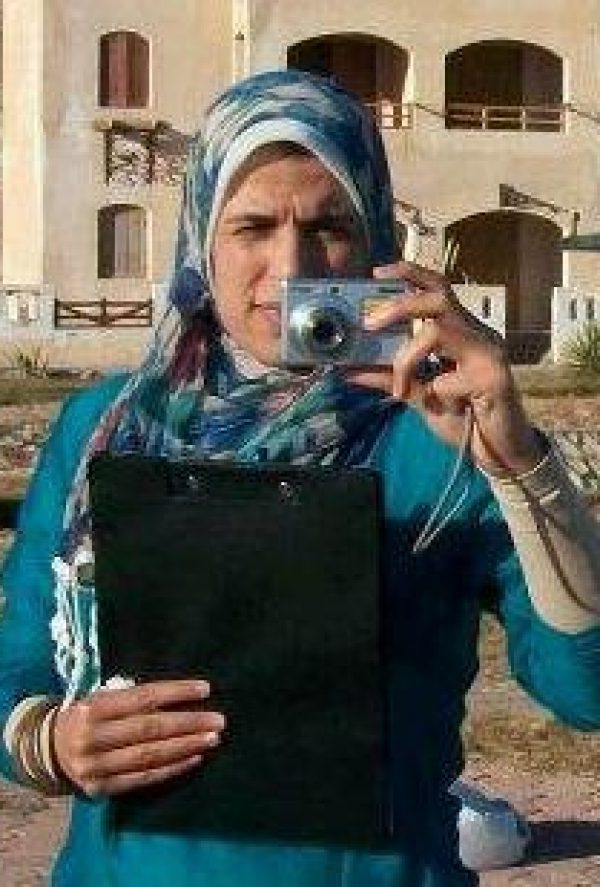

و فى يوم 17/12 من العام الماضى ، تسنت لى الفرصة لمقابلته لأول مرة فى ندوة بكلية الفنون الجميلة ، كنت قد حضرت باكراً مع بعض الأصدقاء ، و لمحته من بعيد فوددت أن أتوارى و لكن الوقت قد فات عندما لمحنا و أتى لمصافحتنا جميعاً ، سألنى عن أسمى و عن دراستى و عن سر ميولى الفنية ، فأخذت أتحدث بسرعة عن كل شىء و أى شىء كأننى أخشى أن تمر ثانية واحدة دون أن أملأها بهذه الذكرى الجميلة .

كان شديد التواضع ، عندما تتحدث يسمعك باهتمام شديد ، و لا تشعر فى حضرته بالحاجة للحديث عن موضوعات معينة للفت انتباهه ، فأنت إذا بدأت بالحديث يتجه إليك بكل جسده و تشعر من فرط اهتمامه أنه يمتص حديثك ، و يفرغ له مكاناً فى ذاكرته المكتظة بالصور و الحكايات .

فى الدقائق القليلة التى تحدثت فيها معه ، تهيأ لى أن بإمكان المرء أن يقضى معه ستين عاماً دون أن يعرفه حق المعرفة ، فهو يصب قلبه و ذكرياته فى كتاباته لا فى كلامه ، و بالرغم من ذلك فإن الحديث معه كما القراءة له : أشبه بالقيام برحلة ، فأنت فى قراءتك لكتاباته ترى العالم من خلال عيون محب ، و من خلال حديثك معه تكتشف فى نفسك كل ما هو جميل .

فى رواية ” ألم خفيف ” فصل بعنوان ” الحكاية علامة شفاء الراوى ” ، هذا الفصل ظل يطاردنى لعدة أيام حتى علمت بخبر مرض أستاذ علاء الشديد ليفسر لى سبب انقباض قلبى فى الاّونة الأخيرة . ذهبت إلى المستشفى مع أصدقائى و طلبت رؤيته فى غرفة العناية المركزة ، و بعد الحاح سُمح لى بالدخول لإلقاء نظرة فقط ، و كانت هذه هى المرة الأولى التى أزور فيها أى شخص فى المستشفى ، لأننى أخشى مثل هذه المواقف و أتهيبها . و عندما دخلت وجدته ذابلاً على أحد الأسرة البيضاء و بجواره زوجته الجميلة أ/ سلوى ، لم يتعرفنى أياً منهما ، ألقيت التحية على وجهه المتعب و تمنيت له الشفاء ثم خرجت مسرعة ، أحاول طرد صورته التى يلفها الألم .

لم استطع النوم فى هذه الليلة و ظللت أقرأ مقالاته حتى الصباح ، أفتش فيها عن تجسيد لألم من نوع جديد ، و لكننى بدلاً من ذلك مررت خلالها بالكثير من المواقف شديدة الإنسانية ، و امتدت يد الراوى مرة أخرى لتربت على كتفى فى حنوٍ بالغ .

اللهم أشفِ أستاذ علاء ..

ـــــــــــــــــــ

مدونة مصرية