عبد الرحمن أقريش

حدث ذلك منذ سنوات.

استيقظت صباح ذات يوم خريفي، أحسست ببعض الكآبة والكسل، تمنيت لو بقيت في الفراش، تمنيت لو كان اليوم يوم عطلة، ولكنني أقنعت نفسي أنني فقط لم أنم جيدا، وأن مزاجي المتعكر إنما يرجع لكآبتي الموسمية، فأنا لا أحب فصل الخريف لأنه يشعرني بالاغتراب، استجمعت شجاعتي، واحد، زوج، ثلاثة، وغادرت الفراش.

وقفت أمام المرآة أستعد للخروج إلى العمل، صففت شعري، عدلت هيأتي، وجهت بخاخ العطر إلى وجهي وعنقي في رشات خفيفة ومضبوطة، ثم اهتممت بالتفاصيل الأخيرة، الساعة اليدوية، ياقة القميص، الزر الثالث الذي ينبغي أن يكون مفتوحا ليكشف القميص عن السلسلة الفضية وهي تداعب الشعيرات الناعمة التي كانت دوما وجها غامضا لنرجسيتي المفرطة، مررت أناملي أرد خصلات متمردة إلى مكانها. ثم وقفت أمام المرآة ألقي نظرة أخيرة، عندما انتبهت فجأة إلى أن المرآة مكسورة.

متى حدث ذلك؟ ثم من فعل ذلك؟

بالتأكيد لست أنا، أو ربما أنا، ربما شخص آخر، ولكنني لم أعد أذكر.

وقفت هناك للحظات طويلة، أنظر لصورتي على صفحة المرآة المكسرة وقد تحولت إلى شظايا بزوايا حادة، تخيلت المرآة بدون كسور، استجمعت الأجزاء في عقلي لأعيد صورتي إلى سابق عهدها، ولكنني لم أنجح، فقد تكسرت المرآة بشكل غريب، وتداخلت أجزاؤها، وأصبحت الشظايا مجرد انعكاس لشظايا أخرى لا تنتهي.

كان الأمر مستحيلا.

ومنذ ذلك اليوم، أصبحت أتجنب الوقوف أمام المرايا، كل المرايا، لأن صورتي كانت تبدو دوما مكسرة ومتشظية.

في المرة الأخيرة، نصحني الطبيب النفسي، نعم الطبيب النفسي، فقد أقنعت نفسي أخيرا أن حالتي تستدعي استشارة مختص في الطب النفسي، طبعا أنا أحب علم النفس، فأنا مثقف، أعشق التحليل النفسي وتستهويني أكثر الأفكار الخفية والأسرار والمتاهات التي يذكرها فرويد في كتبه الغامضة، ولكنني بالمقابل –ولأنني مثقف- لا أحب الأطباء النفسانيين، انتبهت لهذا الأمر مبكرا، فالمثقفون بقدر ما يعشقون التحليل النفسي والخطاطات الملغزة للاشعور، بقدر ما يكرهون الأطباء النفسانيين، ربما بسبب الغيرة، ربما بسبب وهم التفوق، أو ربما بسبب الخوف أو الرغبة في التخفي والغفلية والتستر على أعطاب غير قابلة للترميم.

نصحني الطبيب أن أهيم على وجهي في شوارع المدينة على غير هدى، أن أتيه فيها وأتسكع ما استطعت، ونصحني أيضا بزيارة المكتبات، وارتياد المتاحف والمعارض وأروقة الفن والموسيقى والتشكيل ودور السينما…

وقال أيضا إن علي أن أتجنب التلفزة ونشرات الأخبار والكتب الضخمة والمملة، وأن أعوضها بالقصص المصورة وأفلام الكوميديا والمسرحيات الساخرة.

في المدينة استسلمت لخطواتي فقادتي إلى كل الأمكنة، وإلى لا مكان، كانت خطواتي ترتسم على إيقاع الهواجس التي تموج بداخلي، فأسرع أحيانا، وأتباطأ أحيانا أخرى، كنت ما أزال مراهقا عندما انتبهت للعلاقة الغريبة بين العقل والجسد، وبين الأفكار والخطوات، علاقة تشبه إلى حد بعيد فكرة الفلسفة المشائية عند اليونانيين القدامى.

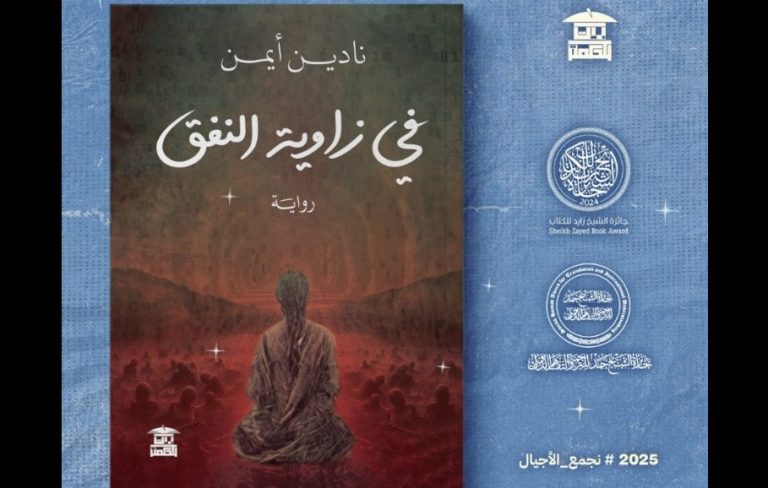

اخترقت المدينة من الوسط، توقفت كثيرا أمام الواجهة الزجاجية لمكتبتي المفضلة (كليلة ودمنة)، أنا أعشق الواجهات الزجاجية الأنيقة للمقاهي، للفنادق، والمطاعم، ولكنني أعشق أكثر الواجهات الزجاجية الشفافة للمكتبات، وقفت أمامها باحترام وكأنني أمام بوابة مقدسة، وقفت أقرأ العناوين المعروضة، أبتسم، وأتملى بالأغلفة الأنيقة، كنت سعيدا وأنا ألعب لعبتي المفضلة، أقرأ العنوان وأفترض التيمات المتضمنة بين دفتي الكتاب، وعندما أنتهي أنخرط في لعبة أخرى، أستحضر الكتب التي قرأتها، كتب كثيرة، بالمئات، ربما بالآلاف، وأشعر بالكثير من الفخر والغرور.

وأخيرا أنهي اللعبة بافتراض أن الكتب الأجمل هي تلك التي لم أقرأها بعد.

واصلت بعد ذلك اكتشاف المدينة وكأنني أراها لأول مرة، قاعة الفن السابع، مقهى باليما، سوق الورود، محطة القطار، مركز البريد، بنك المغرب بسوره الحجري وبوابته الخرافية الضخمة…

وكعادتي، عندما أشعر بالتعب، وقفت عند مقهى النهضة، دلفت إلى الداخل، انجذبت بشكل لا شعوري، ذهبت توا لمائدتي المفضلة في الركن القصي في الطابق العلوي، بجانب النافذة، لم تكن نافذة عادية، كانت واجهة زجاجية كبيرة تمنحني إحساسا بالتفوق، أشعر وكأنني قبطان، فانحناءة خفيفة تسمح لي بالتفرج على حركة الشارع، طلبت قهوتي، وضعت علبة السجائر بجانب حمالة المفاتيح، فتحت الجريدة، ورحت أقرأ العناوين، ذهبت توا لصفحة الترفيه، أخرجت قلم الرصاص من جيب سترتي، ورحت أملأ جداول الكلمات المتقاطعة، أفعل ذلك بحكم العادة وبدون حماس أو متعة.

توقفت عند حدود الكلمة السابعة، يقول التعريف، إنها حالة وجودية متعالية، لم أنجح في إيجاد الكلمة المناسبة، ولكنني افترضت وبدون أن أعرف السبب، أنها ربما كانت الحلم أو الفصام…

عندما انتبهت لقهوتي كانت قد فقدت بعضا من دفئها، وأصبحت مرارتها لا تحتمل، تلاشت زوبعتها وتحولت إلى بقايا خيوط أخذت فجأة شكل بورتري لشخص بملامح غامضة.

كنت في شبه غيبوبة، فقد انخرطت في لحظة بياض قوية، وفقدت الإحساس بالزمان والمكان، أمتص الدخان من سيجارتي وأدفعه في اتجاه النافدة المفتوحة على شكل سحابة مستقيمة وقوية، تهب ريح خفيفة، يتبعثر الدخان، يقاوم قليلا، ثم يتصاعد إلى الأعلى، تأخذ السحابة شكل أجساد بشرية متلاحمة تنسلخ عن بعضها بالتدريج وببطء وكأنما ترسم طقوس الوداع، ثم تتصاعد إلى الأعلى، وأخيرا تتلاشى مثل أرواح مشردة.

ثم…

حدث شيء عجيب.

كنت أنظر للشارع، عندما لمحت من النافذة خيالا لرجل يشبهني، لم يكن يشبهني فقط، كان أنا، ترددت قليلا بفعل الصدمة، كنت كالمشلول، ثم عندما عدت إلى نفسي، نزلت جريا خلف الرجل، اقتربت منه، كنت ورائه مباشرة، لم أكلمه مخافة أن ينتبه الناس، أو يعتقد هو أنني لص أو معتوه، عندما أصبحت بمحاذاته التفت إليه، تجاوزته، أسرعت الخطى، ثم قفلت راجعا، نظرت إليه، أمر لا يصدق، كان يلبس بشكل مختلف، ولكنه كان أنا، اقتربت منه أكثر، ابتسمت في وجهه، لعله ينتبه أو يعرفني، ولكنه ألقى علي نظرة عابرة اخترقتني، ومضى ينظر بعيدا وكأنني جسم شفاف لا يرى.

بدا الأمر غريبا ومستعصيا.

كنت أود أن أسأله:

– أأنت أنا؟

بدا الرجل هادئا، يسير ببطء وكأنما يستمتع بالمشي، وكنت قادرا على رؤية تفاصيل وجهه بوضوح عجيب، بقايا ابتسامته المرسومة التي ترفض الإنمحاء، حركة يده وهو يعدل إطار النظارة الطبية، أنامله الرفيعة وهي تداعب أطراف الشعر المنسدل على جبهته العريضة…

كانت حركاته حركاتي بالتأكيد.

بين الحين والآخر يلتفت، يتمعن في الوجوه والأشياء، وكأنه يلتقط تفاصيل المدينة، للحظة خيل لي أنه ربما انتبه لوجودي.

كان هو يختفي تدريجيا في خضم حركة الأجساد المسرعة، وكنت أنا واقفا هناك، جامدا مثل تمثال، مشلولا، عاجزا عن التفكير، أتساءل بداخلي:

– أيكون أنا؟

ثم عندما اختفى تماما، عدت إلى المقهى مهزوما.

كانت الجريدة في مكانها مفتوحة، طويتها، أعدت قلم الرصاص وعلبة السجائر إلى جيب سترتي، مددت يدي للمفاتيح، وقبل أن أغادر ألقيت نظرة أخيرة على الفنجان، كانت خيوط البورتريه قد تلاشت تماما، وحل محلها السواد، فقط السواد.