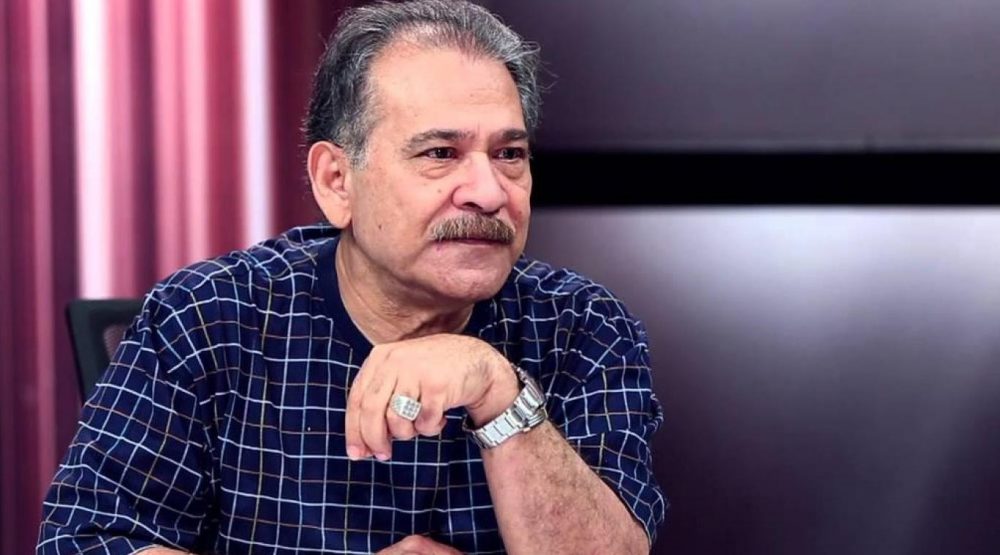

محمد كرم إسماعيل

لا يخشى الإسلاميون ومشايخ الأزهر والناصريون والمتدينون البسطاء فحسب جرأةَ سيد القمني، بل بعضُ التنويريين أيضاً يخافون الخوض فيما خاضه، مثل الدكتور نصر أبو زيد والدكتور علي مبروك، إنَّ خوف بعض التنويريين من الخوض فيما خاضه المفكر الراحل سيد القمني يُجلي أزمة كامنة في خطابات مشروع التنوير العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، وللمفارقة؛ لا يُعتبر خطاب القمني، رغم كشفه للأزمة، استثناءً من خطابات التنوير المأزومة، بل هو خطاب تتجلى فيه أزمات عدة.

رغم أنَّ خطاب سيد القمني، الذي غادر عالمنا يوم 6 فبراير 2022، تَوَسَّط بين التنوير الصحفي المُبسَّط الذي يمثله فرج فودة وخالد منتصر وإبراهيم عيسى والتنوير الأكاديمي المُنمَّق الذي يمثله حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وعلي مبروك؛ إلا أنه خطاب غير متوازن، وهذا سبب من أسباب اعتراض الأكاديميين عليه ووصفهم له – وهو وصف ليس خاطئاً – بالانفعالي؛ فالقارئ المدقق له سيلمس في خطابه اضطرابَ ما بعد صدمة موت الإله.

“إنَّ سيد القمني قد أصبح عبئاً حقيقياً على ما يقول إنها قضية التنوير.” هكذا كتب أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، الراحل علي مبروك، على صفحة الفيس بوك الخاصة به، بتاريخ 10/12/2014، على أثر مشاهدته لمناظرة بين المفكر سيد القمني، والشيخ الأزهري سالم عبد الجليل. ذلك أنَّ علي مبروك، بتفكيره المتعالي على المتناقضات، رأى أنَّ قضية تجديد الخطاب الديني في مصر تتنازعها فرقتان: فرقة التقديس التي يمثلها عبد الجليل، والتي لا يتجاوز تجديدها حدود تحديث اللغة وأساليب القول، وفرقة التجريس التي تصب اللعنات على بضع نصوص وشخوص يجري التعامل معها خارج أي سياقات معرفية وتاريخية، والتي يمثلها القمني. وهذا التجديد تقديساً أو تجريساً، في نظر مبروك، لن يُخرج العرب من أزماتهم.

وكذلك انتقد الدكتور علي مبروك، بذهنية متعالية على التناقض بين تبخيس القرآن، باعتباره نصاً تاريخياً إنسانياً، وتقديسه باعتباره نصاً لا يخضع للشروط التاريخية، سالم عبد الجليل وسيد القمني؛ ذلك أنَّ تاريخية القرآن عند علي مبروك لا تكمن في الكشف عن أصله بقدر ما تكمن في إمكان فهمه، وكذلك رأى كأستاذه الدكتور نصر حامد أبو زيد، أنَّ كون الدين صناعة بشرية لا يعني استبعاد البعد الميتافيزيقي، الإلهي، منه، أي لا يشترط استبعاد عنصر الوحي من الدين. وفي المقابل لا يشترط وجود العنصر الميتافيزيقي في الدين أطلقته واستبعاد التعامل التاريخي معه، “فإنَّ شيئاً ولو كان مُنزَّلاً من الله؛ لا بد أنَّ يصبح تاريخياً في اللحظة التي يلامس فيها عالم البشر.”

ورغم وجاهة نقد الدكتور مبروك وحدَّة ذكائه؛ إلا أنَّ سيد القمني كان أكثر جرأة عندما استبعد الميتافيزيقا، إذ قال بجرأة كبيرة في فصل بعنوان (تحديث الخطاب أم تجديد الدين؟) في كتابه شكراً.. بن لادن: ” تُثار الآن قضايا عديدة حول مسألة تجديد الخطاب الديني أم تحديثه، دون أي أبحاث حقيقية تقترب من الدين نفسه تفكيكاً وفهماً أو تحليلاً وتركيباً، أو لمجرد تقديم قراءات نقدية بشأنه على غرار المدارس الأوروبية لنقد الكتاب المقدس في كل بلاد الدنيا. هذا رغم أنَّ المشكلة في الخطاب الديني لا يمكن ألا تكون إلا بمشكلة أعظم في الدين نفسه، خاصة أنَّ في تكوين الإسلام مفردات تكوينية، يتفرد بها عن معظم الأديان الأخرى، كانت سبباً مباشراً في احتواء الدين على كثير من التناقضات الداخلية، سواء في المفاهيم أو الأحكام.” فإذا كانت الحداثة الأوروبية قد قامت على أساس نقد الميتافيزيقا فخطاب القمني قريب، بشكلٍ ما، من هذا الأساس. ورغم أنّه فرَّق، مثل نصر أبو زيد وعلي مبروك، بين الخطاب الديني والدين، وبين القرآن والمصحف، ورغم أنه أعلن انتماءه إلى فرقة عقلانية مسلمة كالمعتزلة كنوع من التمهيد للوعي الجمعي ومهادنته، للسير به خطوة نحو الحداثة؛ إلا أنَّ تصريحاته الأخيرة توضح موقفه كمفكر لا ديني منذ البداية.

عندما نقرأ للأساتذة الأكاديميين المستنيرين، الذين انتقدوا سيد القمني، نلمس حقاً مشكلات العقل في الثقافة العربية الإسلامية؛ حيث إنهم قدموا نقداً ممتازاً لكيفية اشتغال العقل العربي التي يفكر بها الإسلاميون ومعارضيهم على السواء، لكننا بعد هذا النقد العميق لا نلمس شيئاً، إذ أنهم يتركوننا في الأغوار والسؤال الحائر: “ما العمل؟” دون قرار. أما سيد القمني، وبغض النظر عن جدوى الحلول التي طرحها، فكان منشغلاً على الأقل بالإجابة عن هذا السؤال، ولم تكن جرأته الانفعالية سلبية بشكل كامل؛ إذ أنَّها ضرورية للخروج من ذهنية مهادنة الوعي الجمعي بالتبرير لمشروع أرضي كالدين وإلقاء اللوم على كاهل الخطاب الديني والسلطة الدينية فقط.

لقد أصاب الذين انتقدوا سيد القمني، الذين انتقدوا خطابه بالمعنى الحقيقي للنقد الذي يهدف إلى التجاوز إلى ما هو أرقى، نقد الوسائل بمنطق تأييد الغايات، وليس الذين حاولوا دحضه بمنطق المعارضة التي تهدف إلى المحافظة على وضع راهن أو الرجوع إلى ما هو أدنى. وفيما يلي سأحاول ذكر بعض الأزمات الكامنة في خطابه التي أظنها تستدعي النقد.

العلمانية هي الحل

على غرار شعار الإسلاميين ” الإسلام هو الحل” فكَّر القمني، والتفكير بالشعار يختصر حل الأزمة التاريخية المعقدة في كلمة واحدة هي العلمانية، وبالتالي هو تفكير يختزل بالضرورة المسببات العديدة للأزمة في سبب واحد. وللمفارقة؛ تلك هي طريقة تفكير الإسلاميين نفسها في الأزمة؛ فإذ يقول الإسلاميون إن سبب الأزمة هو البعد عن الإسلام وحلها هو الرجوع إليه؛ يرد القمني بأنَّ سبب الأزمة هو البعد عن العلمانية، والحل هو التقدم إليها.

وحيث إنَّ العلمانية – الحل في نظر القمني – هي الأساس النظري للديمقراطية، ومكوِّن من مكوناتها، بجانب العقد الاجتماعي والتنوير والليبرالية، كما رأى الدكتور مراد وهبة في كتابه رباعية الديمقراطية – يرى القمني الديمقراطية أعظم نظام حكم توصلتْ إليه الإنسانية، وبالتالي تكون الديمقراطية هي الحل.

المسألة هي أنه كما ينظر الإسلاميون إلى الإسلام كمُنتَج مثالي جاهز لا بد من فرضه على الواقع بالقوة؛ ينظر القمني، وغيره، إلى الديمقراطية ومكوناتها كمنتجات مثالية جاهزة لا بد أنْ تُفرض على الواقع أيضاً.

ولأنه كان يمارس ما أسماه الدكتور علي مبروك “التفكير بالاختزال” الذي يُرجع تفسيرَ كل شيء إلى سبب واحد، ولا يعتبره نتيجة سيرورة معقدة تتعدد فيها الأسباب والنتائج في علاقة جدلية – وضع القمني الحل في يد السلطة، وأوصاها بممارسات إجرائية لتطبيق العلمانية بالقوة.

بالطبع لا بد أن يكون للسلطة دور في التقدم نحو الحداثة، ولا مشكلة على الإطلاق في أن يتم التغيير الثقافي من أعلى إلى أسفل، لكن، في الوقت نفسه، لا بد من اختمار التجربة في المجتمع، في الأسفل؛ إذ أنَّ أزمة المجتمعات العربية تعود إلى لحظة اصطدامها بالحداثة وقت الحملة الفرنسية، تعود إلى محاولة فرضها من الخارج ومن الأعلى، حينها قال الجنرال يعقوب: “إنَّ تغييراً (في مصر) لا يمكن أن يكون نتاج أنوار العقل، أو اختمار الآراء الفلسفية المتعارضة، بل تغييراً تجريه قوة قاهرة على قوم وادعين جهلاء.”

وتجربة العلمانية التركية ليست بعيدة، فهي علمانية شكلية؛ إذ فُرضت على الشعب من الأعلى بالقوة، فهي، كما يقول المفكر الماركسي الأردني هشام غصيب، لم تتجذر في تربة الشعب التركي ولم تمس ثقافته في الصميم. وبالتالي لا يبدو صعود أردوغان وحزب العدالة والتنمية للسلطة مفاجئاً أو من فراغ، بل هي عودة المكبوت إلى السطح بقوة دفع الرأسمالية العالمية. وكذلك تجربة محمد علي، رغم عظمتها، إلا أنه أراد فرض منتجات الحداثة الأوروبية الخارجية على الواقع المصري، سواء كانت مادية أم ذهنية، وأغفل أساساتها الفكرية الداخلية.

إنَّ العلمانية ليست صنماً ولا ديانة، بل هي صناعة بشرية كالدين، ومكوِّن ضمن مكونات التقدم والتحرر والاستقلال الوطني. وإذا كان التنوير هو مكوِّن، بجانب العلمانية، للديمقراطية، وإذا كان جوهره هو العقل الناقد حتى لنفسه؛ فالعلمانية ليست مُحصَّنة من النقد، وكذلك الديمقراطية.

عندما يدعو مفكر ما إلى العلمانية علينا أن نسأله أي علمانية يقصد؟ إنَّ العلمانية التي دعا إليها القمني هي علمانية ليبرالية، وهي، للمفارقة، سبب من أسباب صعود التيار الإسلامي في المنطقة العربية، الأمر الذي سبب له الحزن الشديد. وبالتالي الديمقراطية التي دعا القمني إليها هي ديمقراطية سياسية لا تتجاوز حرية الرأي والتعبير والإجراءات الحامية للحريات الفردية المدنية فقط. إنَّ العلمانية والديمقراطية كانتا من إحدى المكونات الضرورية للمشروع الماركسي اللينيني؛ لكنْ لَم يتوقف لينين عندهما، بل كانت هناك علل وغايات أخرى لهما ورغم أن القمني طالب بكل ما طالب به لينين، إلا أنه أغفل الجوانب الاقتصادية والطبقية؛ أما لينين فكان يطبق الإجراءات العلمانية ضمن مشروع كامل على مستوى الفكر والاقتصاد والاجتماع والسياسة، فعلمانية القمني غرضها حرية الأفراد في الاعتقاد وعدم الاعتقاد فقط، لكن علمانية لينين تروم إنهاء الإيديولوجيا الدينية المُبرِرة لفقر الأفراد وللتمييز الطبقي على أساس ديني، ديمقراطية القمني تكتفي بحرية التعبير السياسي والرأي الفكري وتداول السلطة دون أخذ الشروط الاقتصادية، التي تجعل تحقيق تلك الحرية لجميع الطبقات ممكناً، في الاعتبار؛ لكن ديمقراطية لينين لم يكن هدفها حكومة الشعب لنفسه فحسب؛ بل ملكية الشعب العامل لوسائل الإنتاج، وهو الأهم، ديمقراطية شعبية وليست ليبرالية؛ إذ لو طبقتْ الدولة الديمقراطية والعلمانية، دون أخذ الأوضاع الاقتصادية والطبقية في الاعتبار، ستتمتع بها حتماً طبقة دون الطبقات الأخرى، وهي الطبقة التي تملك الفراغ الكافي للتأمل الطويل والتفكير العميق. وكذلك لا تتجاوز العلمانية الليبرالية منع تدخل العقائد المبررة لفقر متديني الطبقات الأدنى في السياسة، وعدم فرضها على الآخرين، مع الحفاظ على حقهم في الاعتقاد بما يشاؤون، مهما رفض العلمانيون تلك العقائد.

كان لينين، رغم قفزاته، يزيل ما يعرقل حركة التاريخ، لكن القمني انطلق من مقولة فوكوياما: نهاية التاريخ، التي ترى أن الديمقراطية الليبرالية هي غاية ما توصل إليه العقل الإنساني.

بدا القمني، على عدائه الشديد للإسلام السياسي، منادياً إلى الموضوعية المطلقة عندما نادى إلى الليبرالية واحترام الحريات، والمفارقة أن تلك الليبرالية نفسها هي الإيديولوجيا التي مكَّن بها الغرب الإسلاميين من السلطة في البلدان العربية، ودافع بها القطب الأمريكي الأوحد عنهم، عازماً فرض عقوبات على مصر، عندما ثار الشعب بقيادة الجيش المصري في 30 يونيو على الإخوان المسلمين.

لقد كان لينين حاسماً عندما مَنَع المحايدين دينياً من الوجود في الحزب الشيوعي؛ إذ لا بد من وجود إيديولوجية ما، ولا يكفي أنْ نكون مُعبِّرين عن تلك الإيديولوجيا بالسلب عندما نرفض الإسلام السياسي أو الإسلام ذاته؛ بل لا بد من تحديد الموقف بالإيجاب على كافة المستويات الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، دون إغفال مستوى منهم أو الاكتفاء بواحد دون الأُخَر. إنَّ أهمية منع لينين للمتدينين والمحايدين دينياً من الوجود في الحزب لا تكمن في إلحاده الشجاع؛ بل في وعيه الحاد بضرورة فصل الدين واللا مبالاة بعقائد الآخرين، عن دائرة صنع القرار، تلك اللا مبالاة التي أدت إلى الصوابية السياسية وسياسات الهوية في عصر الرأسمالية المتأخرة.

لقد شبه الفيلسوف الإنجليزي تيري إيجلتون، بسخريته اللاذعة، الطيبةَ المطلقة للمجتمع الليبرالي، التي تقدس احترام الآراء المتعددة والاختلافات وتبقي على مسافة واحدة من جميع الأديان والإيديولوجيات، بتجاوز الإنجليز لشخص ينزف على الطريق؛ ليس لأنهم قساة القلوب، لكن لأنهم يمقتون في الداخل التدخل في أمور الآخرين الخاصة.

نعم، يرفض القمني الإسلاميين لكنه يدعو للثقافة التي أفرزتهم وأفرزت شرورهم، يرفض الفرع ويدعم الأصل. كرفضه لمحتوى الفكر السلفي التابع، وتفكيره، في الوقت نفسه، دون وعي، بطريقة التفكير التابعة نفسها لكن لأصل حداثي لا ديني.

وإذا كان القمني قد طالب السلطة بالديمقراطية وفي الوقت نفسه بمحاربة الإسلاميين، في مجتمع أدتْ ممارسة الديمقراطية فيه إلى وصول الإسلاميين للحكم، فهو قد أغفل عدة بنى تحتية وفوقية لوجود الإسلاميين، وهذا ينقلنا إلى الأزمة الثانية لخطاب سيد القمني.

شكراً.. بن لادن

لم يتجاهل القمني الدور الأمريكي المعرقل للحداثة في دول العالم الثالث كما يتجاهله المتلفعين بالعلم الأمريكي، اعتراضاً على شرور الإسلام السياسي؛ فقد ذكر في كتابه “شكراً.. بن لادن” أنَّ أمريكا شجَّعتْ عزل شعوب العالم الثالث عن الحداثة بتشجيع السلفيات المنوعة، وموَّلتْ ببذخ الحركات السلفية الفكرية والمسلحة، وأقامتْ في العواصم الإسلامية المؤتمرات المغذية للخصوصية الثقافية كمؤتمرات ما يُسمى العلوم الإسلامية، مما أفرز لها أعمالاً إرهابية سلفية في عقر دارها كحادث البرجين في 11 سبتمبر 2001.

لكن، للأسف، ظنَّ القمني بسذاجة أنَّ أمريكا قد عادتْ إلى رشدها بعد هذا الحادث وستكف عن تمويل الجماعات الإسلامية، فشَكر بن لادن على تلك الضربة التي جعلتْ القطب الحاكم للعالم ينتبه إلى شرور من تحالف معهم، وأصبح القمني داعية إلى ما سُمي بالإسلام المُعدَّل المطلوب أمريكياً، موضحاً أنه كان يدعو إليه من قبل، وهذا صحيح؛ فعقله تابع منذ البداية، لكنه استبدل التبعية لليبرالية الغربية بالتبعية للدين، والتفسير العلمي للعالم بالتفسير الديني له. إنَّ ما يجب هدمه في الثقافة العربية، إذا كنا نروم الحداثة، هو التبعية العمياء لأي شيء، وليس المطلوب استبدال المتبوع.

ربما ظن القمني أنَّ العالم الغربي مؤيد لرسالته التنويرية ولحرية نقد الأديان؛ لكن نظرة إلى تجربة سلمان رشدي في إنجلترا، التي تمثل الداعم والمأوى للجماعات الإسلامية، بعد صدور فتوى بتكفيره ووجوب قتله، بسبب رواية آيات شيطانية، كافية لتُخيب ظن القمني.

وهل كانت ضربة البرجين ضربة لأمريكا؟ إننا نرى الأمر معكوساً؛ فهي ضربة لصالح أمريكا؛ إذ أنها ليست نتيجة لتحالف أمريكا مع الإسلاميين لضرب السوفييت فحسب؛ بل هي أيضاً نتيجة مشروع أمريكي أعمق؛ فبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بقيادة العالم وجدتْ أن عليها البحث عن عدو بديل لا رادع له إلا هي، وبالتالي استمرار وجود العدو هو استمرار لسلطتها السياسية الديمقراطية وشروطها الاقتصادية الرأسمالية وهيمنتها الثقافية الليبرالية، في الوقت نفسه. لذلك تم تصوير حادث البرجين بشكل سينمائي احتفالي، وحادث تفجير طالبان لتمثال بوذا في 26 فبراير 2001، أي قبل تفجير البرجين بسبعة أشهر تقريباً، كما تم تصوير ذبح واحد وعشرين قبطياً مصرياً في ليبيا عام 2015 بإخراج سينمائي على طريقة هوليوود، فكما قال الفيلسوف الفرنسي جان بودريار في كتابه (المصطنع والاصطناع): “إن الميديا، وهي تجعل من نفسها أداة لاستغلال الخوف من الإرهاب لتحقيق أغراض دعائية أو سياسية، تنشر في الوقت نفسه، وعلى نحو غامض ومخيف، الإعجاب الخام بالفعل الإرهابي، ولذلك فهي نفسها إرهابية. تنشر الميديا المعنى وضده، وتتلاعب في كل الاتجاهات.”

وكذلك لاحظ تيري إيجلتون أنَّ دعوة أمريكا للحرب على الإرهاب قد أربحتها ملايين الدولارات.

يقول إيجلتون في كتابه العقل والإيمان والثورة: “من المذهل أن آلهة التنوير الليبرالي أمثال هيتشنز، ودوكينز، ومارتن إيميس، وسلمان رشدي، وإيان مكوين ليس لديهم الكثير ليقولوه عن شرور الرأسمالية العالمية في مقابل شرور الإسلام الراديكالي. بل الحقيقة هي أنَّ غالبيتهم لم يذكروا كلمة “رأسمالية” على الإطلاق، مهما بلغ احتجاجهم بين حين وآخر على تجاوزاتها. ولا لاحظ أحد أنَّ كثيراً منهم هاجم، مثلاً، أنظمة الحكم المرعبة التي تدعمها أمريكا في المملكة العربية السعودية أو باكستان. والفكرة المألوفة ( وإنْ كانت كما يبدو، ليست مألوفة جداً في وسائل الإعلام الأمريكية) القائلة، بعد مرور ثلاثين عاماً على اليوم الذي سبق الهجوم على البرجين التوأم، إنَّ حكومة الولايات المتحدة أطاحت بعنف بحكومة تشيلي المُنتَخَبة ديموقراطياً، ونصّبتْ مكانها ديكتاتوراً دمية بغيضاً ظل يذبح من الناس أكثر بكثير ممن ماتوا في مركز التجارة العالمية. والولايات المتحدة دعمت أيضاً على مدى سنين عديدة نظام الحكم في أندونيسيا الذي ربما أباد من الناس أكثر مما فعل صدام حسين. وربما على الذين تلفَّعوا بالعلم الأمريكي كلَفْتة احتجاج ضد الممارسات الإسلامية الوحشية أنْ يتذكروا هذه الحقائق باستمرار.”

لم تتوقف أمريكا عن دعم الإسلاميين، ولا عن عرقلة الحداثة في العالم الثالث، كما ظن القمني، وما فعلته في الدول العربية تحت شعار نشر الديمقراطية، وما أسمته الربيع العربي، وهو في الحقيقة مشروع للفوضى “الخلاقة” استهدف خلق شرق أوسط جديد يقوده الإسلاميون، كل ذلك يُكذّب ظن القمني. إنَّ شرور الإسلام السياسي من إفرازات الرأسمالية المتأخرة التي لوثتْ كافة الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية، بالتالي أي نقد للإسلام السياسي يتجاهل كونه نظام ضمن الآلة الرأسمالية العالمية هو نقد، مهما بلغ ذكاؤه، ناقص، فكما للإرهاب جذور إيديولوجية في تاريخ أسود؛ له كذلك جذور أعمق وأقوى في النظام الرأسمالي العالمي.

وحتى على مستوى الداخل الأمريكي لم يلتفت القمني إلى أنَّ أمريكا الإنجيلية قد استغلت حادث البرجين لتصدير إيديولوجيا تناهض النسوية، وأوهمت الشعب أنَّ سبب حادث البرجين هو تراجع “الرجولة التقليدية للرجل الأمريكي”، تلك “الخنوثة” التي سببتها المساواة بين الجنسين! وهو حدث كان جديراً باهتمام مفكر عقلاني مهموم بالحريات المدنية والمساواة بين الجنسين مثل القمني.

هل كان القمني ماركسياً؟

شاع عن منهج سيد القمني في التفسير التاريخي للدين، بعد صدور دراسته الجادة المكوَّنة من جزئين (حروب دولة الرسول)، أنه منهج ماركسي. ومنهجه بعيد تماماً عن جوهر الفلسفة الماركسية؛ المادية الجدلية. ربما شاع هذا الرأي بسبب خلط شائع بين المادية، كمادية فيورباخ، وبين مادية ماركس الجدلية، هذا الخلط الذي يضع كل الملحدين في سلة واحدة؛ فلا يفرق بين ماركس وفيورباخ ونيتشه والرازي وابن الراوندي، وربما بسبب استخدامه لدراسة المفكر الشيوعي الراحل حسين مروة الهائلة للتراث (النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية) كمرجع؛ لكن هذا لا يقرب طريقة تفكيره من المنهج المادي الجدلي على الإطلاق.

لقد صرَّح القمني، كما أسلفنا، أنه يتبع تفكير المعتزلة، حسناً؛ لنأخذ هذا التصريح بجدية ولا نعتبره محاولة للهرب من التكفير؛ لأن القمني بالفعل حاول أنْ يفكر بالطريقة الاعتزالية، طريقة تسلسل السبب والنتيجة؛ فأبحاثه التي تكشف الجذور الأرضية التاريخية والسياسية للدين لا تندرج تحت المنهج الماركسي بقدر ما تنتمي إلى المنهج الاعتزالي؛ إذ لم يضع الأبنية التحتية في علاقة جدلية مع الأبنية الفوقية بقدر ما اعتبرها سابقة على الأبنية الفوقية بالعلة والزمان.

باحثاً عن حلول أكثر جذرية لأزمتنا أدرك القمني بذكاء أنَّ التغيير السياسي ليس هو المطلب المهم، فقد أوضح في تغريدة له على موقع تويتر أنَّ “المشكلة الآن ليست تغيير رئيس أو نظام، فهذا الجزء الهين واليسير، لأن تغيير أبطال المسرحية لا يسقطها، المشكلة هي في ثقافة مجتمع ينظر إلى الخلف بحثًا عن الخلاص، في وقت نحتاج فيه إلى النظر للأمام.” لقد لاحظ إذن أنَّ الأولوية للتغيير الثقافي؛ وهي ملاحظة دقيقة؛ فالتغيير الثقافي سبب للتغيير السياسي المنشود وشرط له. كذلك لاحظ، في كتابه شكراً.. بن لادن، أزمة تعامل العرب مع الحداثة؛ الأخذ الخارجي لتقنياتها وإهمال الأسس الداخلية المنتجة لتلك التقنيات، طريقة رفاعة الطهطاوي الذي نادى بأخذ ظاهر الحداثة المقبول المتمثل في نظم سياسية وتقنيات وحقوق مدنية ورفض باطنها المرذول المتمثل في طريقة التفكير. هكذا حاول القمني، وفقاً للمنهج الاعتزالي، أن يتتبَّع الأسباب الخالقة للأزمة كما تتبَّع الأسباب الخالقة للدين.

لكنه لم يقدر على تبني المنهج الاعتزالي السببي للنهاية؛ إذ خلط بين السبب والنتيجة؛ فما ظنه سبباً للحداثة ليس إلا نتيجة لها، منتجاً من منتجات لها أسباب فوقية وتحتية. يقول القمني إنَّ الأسباب التحتية التي أنتجت تقنيات الحداثة وأهملناها هي الحريات المدنية الكاملة؛ لكن علينا أن نسأل وما هي الأسباب التحتية لتلك الحريات؟ وهل هي متحققة بشكل كامل بالفعل؟ إن تلك الحريات لا تخرج عن كونها مظاهر براقة للحداثة التي لها ما يؤسسها نظرياً واقتصادياً؛ فتغير المتخيل الجمعي الأوروبي الذي تم عن طريق العقل الناقد وتغيير الرؤية للعالم وإعادة النظر في المسلمات وعدم التبعية على المستوى الفكري أو الاقتصادي، بعد معاناة سطوة رجال الدين، هو ما أنتج تلك الحريات، فهي نتيجة وليست سبباً.

إن انحياز القمني للهوية المصرية القديمة، الذي عارض من خلاله الدولة الإسلامية والفكر الناصري المنادي بالوحدة العربية، لا يجعله ماركسياً على الإطلاق. لا شك، بالطبع، في عظمة الحضارة المصرية وأهمية إحياء الهوية المصرية؛ لكن الصراع الحقيقي ليس صراع هويات.

ولو كان القمني ماركسياً لاختلف تعريفه للأزمة عما كتبه طوال حياته؛ فهو، كما أوضح الدكتور هشام غصيب أزمة المفكرين العرب بشكل عام، كان حائراً بين المتخيل التراثي العربي والمتخيل التراثي الغربي، وكلاهما يحجب الواقع والتاريخ والعقل والطبيعة عن وعينا وإرادتنا. فقد اختصر القمني الأزمة في علاقتنا مع المتخيل التراثي وليس في تبعيتنا للرأسمالية العالمية. ولا عجب؛ فقد رفض تصريح أقباط المهجر الرافض للتبعية للدولار الأمريكي موصياً بالاندماج في السوق العالمي وبورصة الأوراق المالية، كذلك دعا متفائلاً، في تغريدة له على موقع تويتر، إلى علمانية على أسس رأسمالية قائلاً: ” العلمانية كطريقة وأسلوب لتنظيم الحياة، تعيد للحضارات القديمة اعتبارها لأن هي التي ارتقت بالبشرية من الحيوانية إلى الإنسانية، وتُقيم المساواة بين المواطنين وتُعلي درجاته بقدر ما ينتج ويضيف للمجتمع وللحضارة بمبدأ (دعه يعمل، دعه يمر).”

في حين أنَّ تخلفنا نابع من تبعيتنا للسوق الرأسمالي العالمي؛ فالرأسمالية العالمية لن تسمح أنْ يكون مجتمعنا منتجاً، كي يظل تابعاً لها على الدوام؛ فبجانب دعم الرأسمالية للإسلاميين باسم الديمقراطية، وضعت شروطاً للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحد من الدور الاجتماعي للدولة، وتبعدها عن التصنيع والاستقلال الاقتصادي، وهو شرط إذا لم يتجاور مع الاستقلال الفكري عن السلطة الدينية، لن نتجاوز التخلف.

وقد قامت محاولة سابقة في مصر للاستقلال عن النظام العالمي والتصنيع والاكتفاء الذاتي في الفترة الناصرية؛ لكن القمني يُرجع غالبية الأزمات لتلك الفترة بانفعال دفعه إلى تسمية الضباط الأحرار بخفر يوليو، وإلى الترحم على الليبرالية الشكلية أيام الاحتلال والملكية. إن نقده للفترة الناصرية، بعد تجريده من النبرة الانفعالية، هو بحث عن سبب لهيمنة الإسلاميين سابق على انتشارهم في عصر السادات، فهو نقد له ما يبرره وفقاً لآليات خطابه، وهو ما جر عليه عداء الناصريين، لكنه نقد ليس خاطئ بشكل كامل؛ فرغم عدم دعم الدولة الناصرية للإسلاميين كدولة السادات إلا أن عقل الدولة الناصرية كان في أزمة بالفعل، خاصة في العلاقة مع الأزهر، وعدم الحسم الكافي مع جماعة الإخوان الذي نتج عنه نشر كتاب معالم في الطريق الذي كتبه الإرهابي سيد قطب في مستشفى السجن. لكن محاولة الدولة الناصرية للاستقلال الاقتصادي وإرادتها للتحرر من النهب الإمبريالي العالمي وإملاءات صندوق النقد الدولي جديران بالاعتبار.

لكي تُفعَّل خطابات التنويريين لابد أن يتزامن العمل على الاستقلال الفوقي على مستوى الأفكار مع العمل على الاستقلال التحتي على مستوى الاقتصاد، فالاستقلال الاقتصادي يدعم الاستقلال الفكري، والعكس صحيح. وإذا كان البناء الفوقي تابع للتحتي بالعلة، فهو غير متأخر عنه بالزمان، كتبعية حركة القلم، أثناء الكتابة، لحركة اليد بالعلة، وعدم تأخرها عنها بالزمان.

الانتقاء التاريخي

على أثر محاولته اتباع التفكير السببي الاعتزالي حفر القمني في التاريخ العربي باحثاً عن الأصول المادية لنشأة الإسلام، ولم يكن بحثه لغرض الفهم الذي يشترط مراعاة السياقات المحيطة بالظاهرة محل البحث.

وهو، على اقتناعه بنسبية الأخلاق، انتقى الأحداث الصاخبة في التراث الإسلامي، ناظراً إليها من وراء عدسات معايير أخلاقية لم يشك في نسبيتها. إنَّ ضرورة وضع النشأة والأصول للإسلام وتلك الأحداث الصاخبة في سياقها لإمكان فهمها ليست تبريراً لها، بل تهدف إلى تجاوز التراث عن طريق فهمه، أما استخدام آلية التجريس لتلك الفترة فهو الوجه الآخر لآلية تقديسها؛ حيث إنَّ الاهتمام الزائد بها، وتكرارها في كل ظهورتقريباً يبرز صدمة خفية فيها.

وبالذهنية الانتقائية نفسها طالب باستبعاد الآيات المدنية والإبقاء على الآيات المكية، وجَرَح صحة بعض الأحاديث النبوية. حتى لو كان ذلك ضمن خطة مهادنة العامة ودفعهم إلى العقلانية بالتدريج تجنباً للمشكلات والتهديدات؛ فإنَّ البحث عن أصول خضوع العقل لسلطة أي نص كان، والبحث عن كيفية التخلص من هذا الخضوع، دون ثرثرة بشأن الفروع، لن يسهم بدور فعَّال في حل الأزمة فحسب؛ بل لن يثير الوعي الجمعي ويجلب التكفير والتهديدات أيضاً؛ فقد كان هذا البحث دأب الدكتور علي مبروك الذي لم يُحدث الصَخَب الذي أحدثه القمني.

التفاؤل

رأى القمني المجتمع المصري متخلفاً لأنه ليس علمانياً؛ في حين أن العكس هو الصحيح؛ هو ليس علمانياً لأنه متخلف؛ لكن كلمة “متخلف” ليست دقيقة لوصف المجتمع المصري؛ إن أزمتنا الحقيقية في التبعية، سواء كانت فكرية أم اقتصادية، فعلاقتنا القديمة بالخارج، التي كانت بين متقدم ومتخلف، أصبحت علاقة تابع ومتبوع، والتبعية الفكرية، للمفارقة، هي أزمة عقل القمني.

إن العقل الذي أنتج النظريات الفلسفية والعلمية، التي أنتجت بدورها الحداثة والديمقراطية، كان عقلاً ناقدا شاكاً من الأساس وليس كعقل القمني الذي رأى التقدم في استهلاك آخر ما توصل إليه الإنسان الغربي من أفكار دون إنتاجها، أو على الأقل فحصها. ولو كنا دولة وعي الغالبية فيها غير حداثي فهذا لا يمنعنا من قراءة نقد الحداثة وما بعدها ولا يجب أن يجعلنا نتجاهل الشرور الناتجة عن استخدامات الرأسمالية للعلم، كالتدمير والاغتراب على المستوى المادي، وكذلك الشرورعلى المستوى النفسي بعد التأويلات الشاطحة لمعادلات الكوانتم ومبدأ الريبة والفيزياء الروحانية، تلك التأويلات التي سلبت العلم ماديته، وروجت للفردانية والعدمية.

وإذ لم يشك القمني في أسطورة تقدم الإنسان، قدَّم رؤية متفائلة للتاريخ، وهي أزمة في التنوير الليبرالي العالمي، كتنوير ريتشارد دوكينز ودانيل دينيت، وليست في التنوير العربي فقط.

لقد تقدم الإنسان في إحداث الكوارث البيئية وارتكاب المذابح كما تقدم في اختراع الآلات وبناء المصانع، وطور أساليب استغلال البشر كما طوَّر الحواسب والهواتف ووسائل التواصل، ومَهَر في تصنيع الجور والجوع كما مَهَر في تصنيع الروبوتات؛ فالهمجية تتجاور مع الحضارة، وعندما يصطدم التنويريون الليبراليون بتلك الحقائق؛ يتجاهلونها أو يحرفون أسبابها ويستغلونها لحساب خطابهم المتفائل.

وكذلك يخلط التنويريون الليبراليون بين العلم والدين عندما يرون العلم تقدماً إنسانياً في رؤية العالم وتفسيره، وبالتالي على الإنسان استبدال العلم بالدين، وهو ليس خلطاً بين العلم والدين، لا يختلف كثيراً عن خلط الذين يبحثون عن أصول النظريات العلمية في الكتب الدينية، فحسب، بل – وهو الأخطر – هو تفكير في العلم بطريقة دينية، تلك هي العِلمانية التي كان ينطقها القمني بكسر العين، وهي تختلف عن العَلمانية بفتح العين، فتلك الأخيرة نسبة إلى العالم المتغير ولا تعني اتخاذ العلم عقيدة. إن الاختلاف بين العلم والدين اختلاف في النوع وليس في الدرجة، ولا ينبغي أن يكون جل تركيز العالِم في محاربة الدين.

إذا كان التنويريون العرب، يعتقدون أنَّ الدين لا بد أنْ يُحرَر من الخطاب الديني التابع لأصل، فلا بد، بالمثل، من تحرير الأفكار التقدمية من خطاباتهم.

من يخاف سيد القمني؟

” لا تنس أبداً عندما تهاجم الدين باسم الحقيقة؛ أنَّ الدين يصعب تعويضه، وأنَّ الرجال التعساء ينتحبون في الظلام.”

كتب بيسوا تلك الفقرة في يومياته بحساسية فائقة، وبالفعل؛ الدين يصعب تعويضه، خاصةً عند المتدينين الفقراء الذين يخافون تصريحات القمني وغيره من المستنيرين؛ فالدين هو سلواهم وعزاؤهم في هذا العالم، لذلك لا تجدي معهم خطابات التنويريين الليبراليين، إنَّ وضعهم الاجتماعي هو الذي يحدد تدينهم، وتدينهم بدوره يكرس وضعهم الاجتماعي. بالطبع لا نرفض نقد الدين، لكن قبل أنْ نصدم الكادحين في دينهم، وهو الأمر اليسير، علينا أنْ نتساءل عن سبب تصلُّب تدينهم الذي لا تجدي معه أفكار التنويريين مهما تبسطوا وخاطبوهم بلغتهم، والإجابة هي أن خطابات التنوير تغفل الجانب الاقتصادي والطبقي، ربما يكون هذا تخصص آخر؛ لكن، كما أسلفنا، لن تُثمر الأفكار التنويرية في المجتمع ما لم تعي ضرورة تزامن الاستقلال الفكري مع الاستقلال الاقتصادي، وبالمثل لن يجدي أي حديث عن الاستقلال الاقتصادي دون التنوير.

إنَّ النقد، أي نقد، يروم التجاوز، لكن التجريس يجلب التكريس؛ لذلك سببت مناظرات القمني ضرراً كبيراً له، وجعلته ينزل إلى مستوى الإسلاميين في النقاش. لقد جلب تجريسه للتاريخ الإسلامي نتيجة عكسية، وزاد من توحش الإسلاميين، وهو ما يجعل إعادة النظر في مشروعات التنوير ضرورية.

إن للقمني أهمية كبيرة، لكن ستكون أكبر لو أعدنا النظر في خطابه وتجاوزناه؛ فمشروعات التنوير الغربية، على اختلاف مستوياتها، التي تلت الثورة الفرنسية، مهدت لظهور ماركس، لظهور نقد مترابط لكافة الجوانب الإنسانية وليس للدين فقط، مما يبرر قوله: إنَّ نقد الدين هو بداية أي نقد.