كتابة وحوار: أسعد الجبوري

حينما وصلنا إلى المبنى الضخم بجدرانه الحجرية السوداء، قرأنا عبارة ((السعادةُ مرض الحمقى النفسي)) على قطعة مثبتة من الرخام تحت تمثال منتصب لشخص بملامح غير واضحة في مدخل ذلك المبنى.

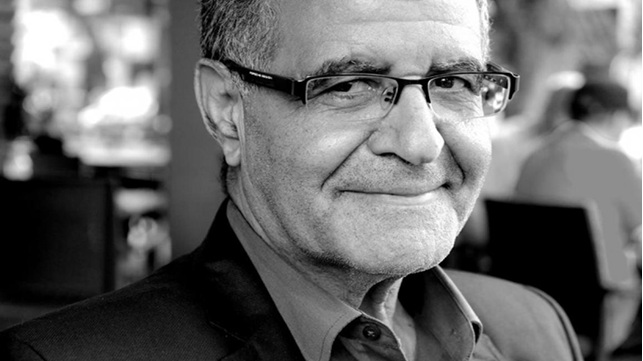

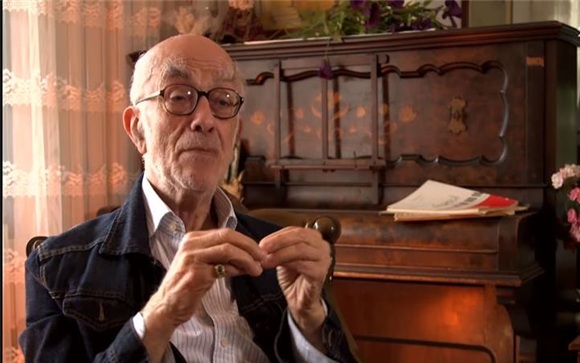

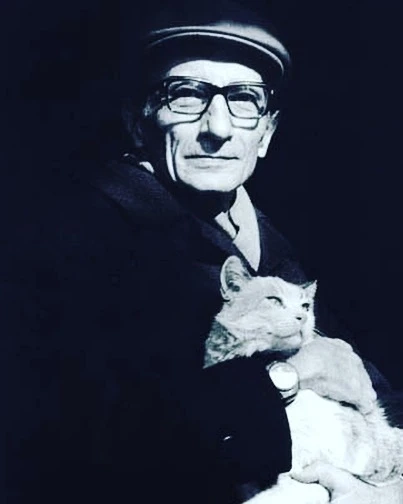

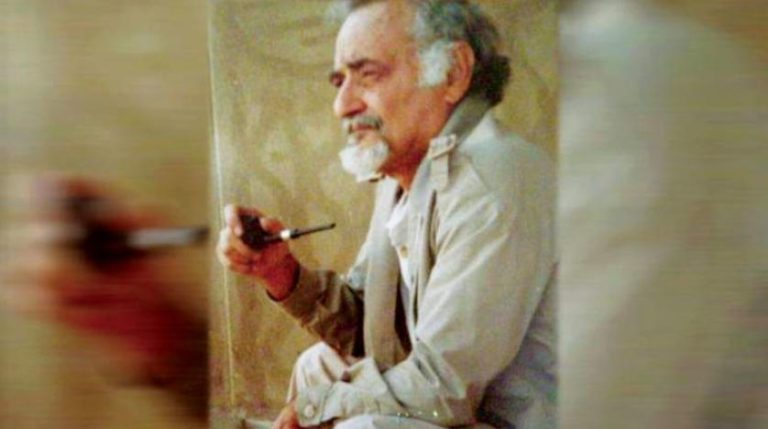

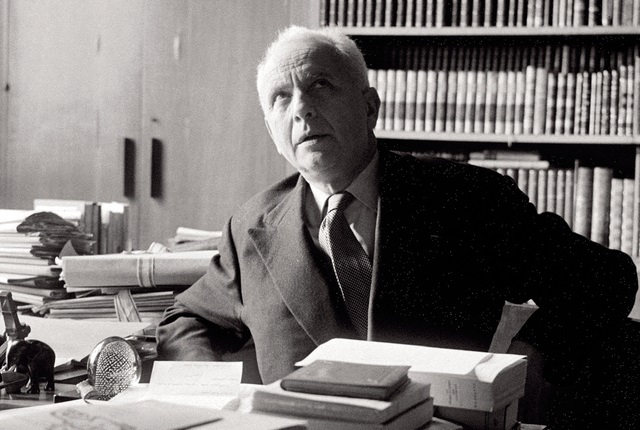

حاولنا الدخول لمقابلة الشاعر المغربي محمد عنيبة الحمري (1946 – 25 ديسمبر 2024) فتم منع فريق البريد من ذلك. فكرنا بالطيران نحو شخص كان يلوّح لنا براية زرقاء من على سطح تلك العمارة، وصعدنا مُحلِقين إليه. فكان هو الشاعر نفسه. اعتذر عن مشكلة الدخول. بعد ذلك طوقتنا غيمة ضخمة وقامت بسحبها كما لو إنها كتلة مغناطيسية لتستقر بنا في مكان غامض. جلسنا هناك وبدأنا هذا الحوار. سألنا الشاعر محمد الحمري:

س: باسم منْ ينطقُ الشعرُ؟

ج/الشعر ناطقٌ نفسي وبيولوجي باسمه فقط.

س: كيف يمكن إدراك ما تقوله يا محمد الحمري لنؤمن بالشعر دون ندم؟

ج/ أظنُ أن عدم الإيمان بالشعر خيبةٌ إن لم يكن خطأ إلهياً لا يُغتفر.

س: لِمَ تقول ذلك الآن وليس من شاهد معكَ سوى ترابٍ أصبح لحافاُ لجثمان؟!

ج/بتُ لا أكترثُ لشعرية التراب بعد أن تكاثرت فينا المنافي أحياءً وأمواتاً.

س: هل الشعرُ أوسع منافي اللغات؟

ج/بالطبع. فهو المنفى الزمكاني ونقيضه في آن.

س: أيمكن أن يبقى الشعرُ حلقات فارغة لا يقدر أن يملأها الشعراءُ بما لديهم من مجاز وبلاغة وحطام لغوي؟

ج/هناك آلاف القصائد بقيت فارغة قبل الموت وبعده.

س: لشعراء نجوم العمق أم من العوام السطحي؟

ج/من كلّ الأصناف والمراتب التي أخذت شهرتها وانتشرت على السطور في عالمنا القديم.

س: لِمَ حدث ذلك برأيك؟

ج/بفعل مطابخ السياسة وطواحين الأيديولوجيات التي مرت على الشعوب.

س: ألا تعتقد بأن كلّ اتجاه حداثوي دون مخيلة تفريط بالشعر؟

ج/ بالتأكيد فالمخيّلة مضخة للجنون كمرض ضروري للشاعر. هكذا أعتقد وقد لا أكون مصيباً إلى درجة ما.

س: مَنْ أخذك إلى الشعر يا محمد الحمري؟

ج/أنا دخلتُ الشعرَ غريقاً، يوم لم يكن بجيب سترتي نهراً ولا برأسي شجاعة لريح تقلب يمكن أن تقلّب موازين الكتابة.

س: هل تنطق أنت الآن بأسماء جيلك ممن انتشروا على حبال السبعينيات مثلاً؟

ج/لا. فأغلب أولئك الشعراء كان لهم أفواهاً مزدوجة ومخالب حديدية ومصانع للمصالح الأدبية المشتركة.

س: هل كنت المحنة الأولى في مواجهة خصومك في اللغة وفي البنى التحتية كما جاء ذلك في كتاب كان لك «تكتبك المحن» ؟

ج/كنت مشغولاً بمحن الشعر في أنّفس ضالة كانت نفسي منها بالتأكيد. أنا تأملتُ حياتي الشعرية من ثقب إبرة قبيل اقتحام البوابة.

س: لِمَ من ثقب إبرة يا محمد الحمري وليس من ثقب باب أو فستان على سبيل المثال؟

ج/كانت الثقوب تمثل لي طريقة ما للتسلَّل الصعب إلى كلّ مشتهى تريد أن تكون فيه القصيدة هناك.

س: القصيدة – المرأة؟

ج/ بالطبع. فأمام هذا السؤال لا يجوز الطعن به بالتأكيد. حيث لا مناص من تأنيث الشعر ليبقى بعطر النمر المُستدام.

س: وما الفرق ما بين قصيدة مؤنثة وأخرى من فئة الذكور؟

ج/هناك فروقات هائلة أهمها أن إناث الشعر مستبطنات الشيطنة عبر تلقيح الكلمات بمياه الأجساد. فيما الذكور فهم رعاةٌ شاطرون للشّهوات في عموم مفاصل اللغة، حتى إن القارئ الحاذق يشتم رائحة الفوران العاطفي عندهم من على بعد بعيد.

س: ما الذي يحدث حيث تكون القصيدة عاقراً أو بلا حبّ مثلاً؟

ج/تحدث خربطة لسيقان الكلمات أثناء المشي أو الهرولة مما يسهل عملية السقوط أرضاً.

س: إلى أين تذهب قصيدتك ليلاً؟

ج/لا أعرف بالضبط. ولكنها عادةً ما تطلب تكسياً. تركب فيها وتختفي مخلفة وراءها الغبار وشيئاً من رائحة النرجسية.

س: كأنها تخدعك؟

ج/لا. ولكنها عادةً ما تحتفظ بأسرار الليل لنفسها فقط.

س: وكيف تعرّفت قصائدك على شوارع وأزقة وحانات والأمكنة الحساسة في الدار البيضاء؟

ج/لأنها ولدت في تلك المدينة نفسها. ولذلك وكما أعتقد بأنها عاشت جنيناً معي في الرحم لنخرج من هناك معاً.

س: أتؤمن أنتَ بالجينات الشعرية التي ترسم الخرائط البيولوجية وتحدد مساراتها في الجسد؟

ج/نعم. وكذلك فأنا من المؤمنين بالجنيات اللاتي يُولدن الشعر من الشرايين والأعصاب وجبال الرأس.

س: وماذا عن الغيوم في حياتك يا محمد الحمري؟

ج/لم تكن حياتي صافية خالية من الأوجاع والهموم والتفكير بمعاناة الناس.

س: هل كنت شيوعياً؟

ج/كنت مشاعاً للأرواح الصافية وللأجساد المتعبة وللخيال المُحَصن بمواصفاته العالية.

س: كيف يتكوّن وعي الشاعر؟

ج/أعتقد بأن ذلك الوعي ما يزال غير متمكن من أغلب الشعراء. أنه في صورة الحكي الفلسفي الذي لا يعتمد على متن فلسفي بعينه. أنه وفي الأحوال وعي غائب.

س: غائب بسبب ماذا؟

ج/لا ينضج الوعي في التجارب الشعرية بانحدار الحب إلى الأسفل ولا بالأخطاء الأيديولوجية وكذلك لا وجود لوعي يعتمد على وعي الآخر.

س: من هو الآخر؟

ج/الأجنبي. أغلب الشعراء المغاربة يحاولون وعي الغرب الأوروبي على حساب وعيهم العربي.

س: وما سبب ذلك برأيك؟

ج/ أعتقد أن لا سبب وراء ذلك سوى الشهرة من وراء ترجمة أعمالهم. هذا إلى جانب رائحة الجوائز التي تزكم الجيوب قبل الأنوف.

س: هل تُشكّك بنوايا بعض شعراء المغرب؟

ج/نعم. الكثير منهم قطعوا الجذور مع الشرق لخلق أجنحة تنسجم مع الفضاءات الأوروبية. وهم ماضون بالاندماج شبه الكلي مع تلك الطقوس.

س: أليست الحياة اندماجاً بالآخر؟

ج/ألا في الشعر.

س: كيف؟

ج/الاندماج الشعري بالآخر لا يؤمن عقباه، لكنه يساعد بنمو تجارب بلا جذور.

س: ولمَ الجذور بالضبط.

ج/لأنها أكثر ديمومة من الأجنحة بالتأكيد.

س: هل كنت تخاف من الاختلاط الشعري على سبيل المثال؟

ج/نعم. ذلك لأنه يصبح مُربكاً للمفردات على سطور تضيع بين ما هو نفسي وحضاري وفني ووجودي بشكل عام.

س: متى تلجأ الكلماتُ للمنافي؟

ج/حين يجوعُ قلبُ الشاعر فقط.

س: وكيف ومتى يجوع ذلك القلبُ برأيك؟

ج/يحدث ذلك حين تشعرُ اللغةُ بمحاولات تفريغها من آلام الناس وأوجاع الأمكنة.

س: ما هي أوجاع الأمكنة مثلاً؟

ج/ تلك أوجاع غير مرئية، وقد لا تتحسسها إلا الكلاب السائبة في شوارع الليل.

س: هل أصابك القلقُ يوماً يا محمد الحمري حدّ التعب؟

ج/أنا من عشاق القلق الشعري. عشته على مدار الوجود يوم كنت أسبح في تلك الأرض المعقدّة جغرافيا ووجدانياً مع براغيث التاريخ السّامّة.

س: هل وجدت في اللغة ترياقاً؟

ج/نعم. الشعر الذي لا يملك مناعة متطرفة، سرعان ما يفقد أطرافه ويتعطّل الطيران بشكل مبكر.

س: من تراهُ من شعراء المغرب دون سيقان وهو يمشي؟

ج/نحن في المغرب شعراء نوارس، تلاحقُ سفن الصيد لتلتقط ما يرميه إليهم البحارةُ من أطعمة وقواقع. اغلبنا يعشق أن يكون بصورة الأخطبوط.

س: متى يكون الشاعر صاحب خطايا وذنوب وجنايات؟

ج/عندما ينام الشاعرُ بسريره ويترك كلمات قصائده على مصاطب الغابات.

س: وكيف يهتدي الشاعرُ إلى محو ذنوبه؟

ج/ذلك شانٌ غير مُحبب. فالتخلص من الذنوب يعدمُ المناعة بلغة الشاعر ويقوده جماليات النصوص إلى المدافن.

س: تعني أن التخلص من الذنوب خطيئة؟

ج/بالضبط. فالشعر والخطيئة برأيي يشكلان تربة لنمو المواضيع الأكثر إثارة للجدل والتأويل وتضييق الخناق على القارئ السهل.

س: هل ثمة قارئ سهل وآخر صعب؟

ج/بالتأكيد. القارئ السهل هو الأصيص، فيما الصعب فهو التربة الصالحة لنمو النبات والأزهار وأحلام العشب.

س: ثمة من يقول بأن (التجربة الشعرية لمحمد عنيبة الحمري هي بين القلق الوجودي والتجديد الفني)) ما ردّك؟

ج/أنا لا أعرفُ شيئاً عن نفسي؟

س: ومن برأيك يعرف ذلك. النساء أم الأشباح أم النقاد أم أسماك السردين مثلاً؟

ج/احذف كل ما جئت على ذكرهم. فمن يعرفني حقاً هو جبل توبقال.

س: هل لأنه أعلى قمم سلسلة جبال الأطلس؟

ج/ذلك إحساسي قبل الموت وبعده.

س: ولكن تلك القمة كما يبدو مسجلة تحت حساب دار نشر؟!

ج/لا أعني دار توبقال للمنشورات البينية نفعاً أو شراكةً في تبادل الحقائب.

س: ماذا الذي تنازلت عن نشره مطبوعاً؟

ج/كتابُ الأسماء الذي أخذته معي لينام في النسيان داخل القبر.

س: أنت صاحب قصائد منحنية الظهر. هل توافقني على ذلك؟

ج/أجل. القلق الوجودي ثقيلُ بآلامه ومعتقداته ومعتقلاته وصعاليكه. كل ذلك كان يدفني إلى حمل أثقال ربما لا تستطيع النصوص تحمل أوزانها.

س: والآن. هل دُفن ذلك القلق تحت التراب معك؟

ج/نعم. وما يزال يزدهر في فصل الربّ بعناية الشيطلائكة.

س: ثمة من ينظر إلى شعرك كتكرار لتجارب اعتمدت على الإيقاع واللغة المؤمنة ببعدها التراثي. ما ردّك؟

ج/كنت مشهداً شعرياً خارج الصناديق. وكل من قرأ كتابي ((تكتبك المحن)) يدرك الكثير من الدلالات المؤدية إلى الانفتاح الحسي الرمزي الرؤيوي لجعل القصيدة بعمود فقري يقار الحديد.

س: أنت عشت زمنين: زمن الحياة وزمن الموت. فمع أي من الزمنين وجدت راحتك؟

ج/ليس مع أحد من الاثنين. الزمن وعي اللاوعي.

س: هل في كتابك «إعدام الشعراء» إشارة إلى أن الموت الشعري لا يأتي من العدم ذاته؟

ج/ بالضبط. موت الشعر لا يحصل إلا بموت اللغة. لذلك فإعدام الشعراء مرتبط بقتل خلايا اللغة ومنع التمتع بالإيجاز وبالمجاز والغرام بصورته الأخرى.

س: وما الذي أردت التأكيد عليه في كتابك «حين يخطئ الموت طريقه»؟

ج/أردتُ دراسة أفعال القتل التي تعرض لها الشعراء عبر العصور. كان نقداً لسلطات الموت بحق التهم الموجهة للشعراء كالحب المُحَرم والإلحاد والزندقة والمجون وعدم طاعة السلاطين.

س: وماذا عن الآن يا محمد الحمري؟

ج/ الآن.. صوتُ المجهولِ في معجم الإعراب الضال.

…………………………………………………………………

*محمد عنيبة الحمري (1946 – 25 ديسمبر 2024)، هو شاعر مغربي. ويعد الحمري من أهم شعراء المغرب المعاصرين. وهو، كما يقول عنه الناقد نجيب العوفي، “شاعر سبعيني عريق، يقف في الرَعيل الأول من الشعراء السبعينيين البواسل، الذين تحنَكوا بين مطرقة وسندان وطلعوا مع لظى سنوات الجمر والرصاص، وانخرطوا بشعرهم في المَعْمَعان”.

حياته: ولد عام 1946 بمدينة الدار البيضاء، حيث تابع دراسته الإعدادية والثانوية بمؤسسة مولاي إدريس الأزهر، ثم التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس حيث حصل على إجازة في الأدب العربي سنة 1969، كما حاز على شهادة الدروس المعمقة سنة 1975. واشتغل بالتعليم الثانوي بالدار البيضاء. وفي سنة 1970، التحق باتحاد كتاب المغرب، وصدرت له نصوص شعرية بمجموعة من الصحف والمجلات المغربية والعربية.

من مؤلفاته

من أبرز أعماله:

“الحب مهزلة القرون” (1968).

“الشوق للإبحار” (1973).

“مرثية للمصلوبين” (1977).

“داء الأحبة” (1987).

“رعشات المكان” (1996).

“سم هذا البياض” (2000).

“تحتفي بنجيع القصيد” (2020).

كما أن له كتابات في الشعر والأدب، بينها

“في الإيقاع الشعري دراسة عروضية” (2002).

“إعدام الشعراء” (2020).

“حين يخطئ الموت طريقه (2020).