د. هاني إسماعيل محمد إسماعيل أبو رطيبة

أستاذ الأدب والنقد الحديث

قسم اللغة العربية- كلية الآداب

جامعة بني سويف

المستخلص

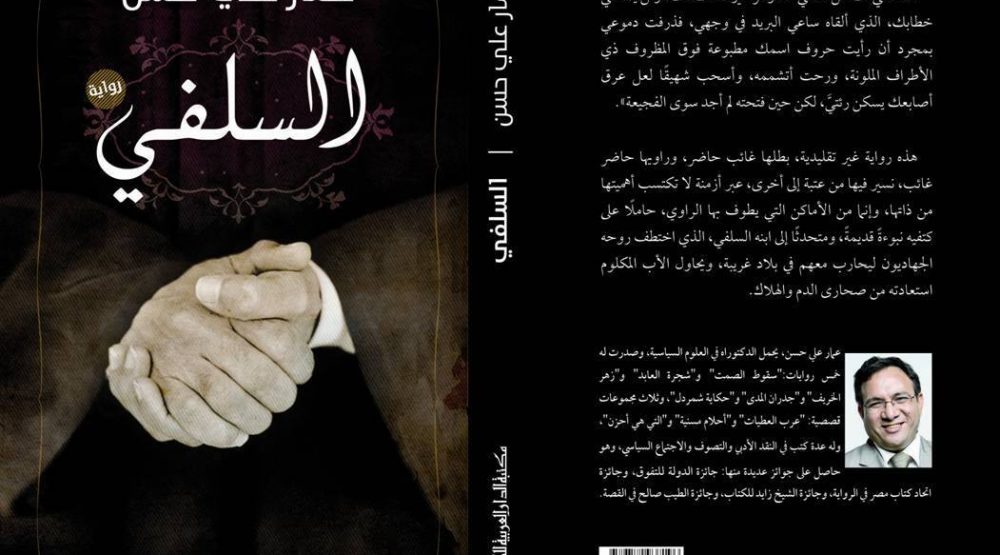

تعد هذه الدراسة النقدية لرواية السلفي لعمَّار علي حسن معالجة سوسيو نقدية، تتم في ضوء الارتباط بين الرواية / الخطاب Discourse ، والسياق الحواري الاجتماعي والاقتصادي والسياسي متبنية رؤية كارل بوبر في تصنيف المجتمعات الإنسانية.

تكشف الدراسة أن الرواية عبر مجتمع نصها، عبَّرت عن عالمين متناقضين متصارعين فيما بينهما، أنتجا من خلال هذا الصراع مجموعة من الأيدولوجيات التي غيَّرت من تركيبة المجتمع وثقافته، وترصد الدراسة محاولات تأميم الفكر وتدجينه التي سيطرت على فكر الأيدولوجيات السائدة مجتمعيًا، التي أنتجت بدورها ثقافة رفض الآخر وتضخيم الذات، وسيطرة الرؤية الواحدة، التي أسهمت في تنامي العنف الأيديولوجي داخل المجتمع الواحد، وتوجيه الفكر والثقافة والدين للمصالح الضيقة.

تطمح الدراسة في إبراز دور الرواية العربية المعاصرة في مناقشة كافة القضايا الاجتماعية والسياسة والاقتصادية ووقوفها في الصدارة لمواجهة الفكر المتشدد عبر خطابها الفكري.

المقدمة

تعد هذه الدراسة النقدية لرواية السلفي لعمَّار علي حسن معالجة سوسيو نقدية، تتم في ضوء الارتباط بين الرواية / الخطاب Discourse ، والسياق الحواري الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أنتجته الرواية.

إن تحليل الخطاب يمنحنا القدرة على الوقوف على بنية النص الدلالية من خلال تحليله الداخلي بشكل جيد وفي إطار مرجعية قراءتنا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، الذي نشأ فيه النص، نستطيع أن نقف عند جوهر هذا الصراع المجتمعي، الذي بدأ مبكرًا في مصر مع بدء مرحلة التغير التي لحقت بالمجتمع في أعقاب يوليو 1952م، وكيف عالج النص الروائي هذا التغير عبر نص اجتماعي يراوح بين الظروف الاقتصادية والسياسية وإنتاجاتها المختلفة في بنية المجتمع وتركيبته.

لقد اتخذت الدراسة رؤية كارل بوبر في كتاب المجتمع المنفتح وأعدائه منطلقًا أساسيًا لها، وسعت في الكشف عن إنتاجات الصراع بين المجتمع المنفتح وأعدائه، وكشفت الدراسة أن الرواية عبر خطابها قد صدرت عن الرؤية ذاتها، التي كشفت بدورها عن الصراع القديم الحديث بين المجتمعات البشرية، هذا الصراع الذي أنتج نظمًا حاكمة مختلفة، بعضها استمر في سذاجته وثقافته المتجبرة، والبعض الآخر انطلق متناميًا ومتطورًا مع تطور البشرية مقدسًا الحرية والانفتاح، هذا الانفتاح الذي سمح للبشرية بالتقدم والرفاهية. لقد قسَّم كارل بوبر المجتمعات إلى مجتمعين متصارعين عبر أيديولوجيات مختلفة بل متناقضة، وكشف عن الصراع القائم بينهما، مجتمع منغلق يقدِّس المجموع، وينفي تمامًا حرية الأفراد، وتسير حركته بسذاجة بدائية، تنتهج القمع والطغيان وسيلة ناجعة لدحر رغبات الفرد الاستقلالية، التي تعبر عن تكوينه النفسي واحتياجاته، ومجتمع منفتح يبني الفرد ليكون حرًا في ممارساته، واختياراته، ويساعده على الإبداع والابتكار عبر توفير السلم النفسي والاجتماعي له، هذا المجتمع القائم على الليبرالية والديمقراطية() لقد أنتج هذا الصراع بين المجتمعين مجموعة من الأيديولوجيات المتناحرة التي تتصارع من أجل البقاء والانتصار، كي تحقق طموحها ورغباتها في الهيمنة على المجتمع.

حاولت الدراسة – من خلال تبنيها لرؤية كارل بوبر للمجتمعات – أن تكشف عن حوارية الخطاب الأيديولوجي في روايات الحقبة العربية، وعن الرؤية الكامنة خلف التجلي الأيديولوجي في السرد الروائي، في رواية السلفي، فهذه الدراسة تسعى جاهدة للكشف عن المضامين الفكرية والأسس الأيديولوجية التي انطلقت منها الرواية لتؤسس للصراع الأيديولوجي المحتدم داخل مجتمع النص، ومجتمع الواقع، ودور الراوي في إبراز هذا الصراع دون التدخل المباشر، وسعيه لالتزام الحيادية في العرض السردي، وانفردت هذه الرواية بنسق سردي مختلف، جمع بين الحوارية والمونولوجية في آن واحد، وهذا الجمع هو الذي خفف من حدة الجنوح نحو أيديولوجيا بعينها والانتصار لها، عبر النص وشخوصه، وأضفى عليها سياقًا سرديًا مبدعًا، استطاع أن يكشف عن تلك التغييرات الأيديولوجية التي اجتاحت المجتمع المصري خلال الحقبة التاريخية، التي سعت الرواية للوقوف أمامها بتأمل فكري عميق، لاستجلاء المسببات الحقيقية، لهذا التغيير الأيديولوجي الحاد، الذي أصاب ثقافة المجتمع المصري وأيديولوجيته المتجذرة في أعماق التاريخ، وحولها لمجموعة من الأيديولوجيات المتصارعة التي تبدو أحيانًا في ظاهرها نتاجًا طبيعيًا للاختلاف الإنساني، لكن العمق الفكري يكشف حقيقة التشظي المجتمعي الواضح، وحالة الانفصام النفسي التي تجتاح شخصيات الرواية.

إن الرواية – ككل النصوص الإبداعية – لها هدف فكري تحاول كشفه للمتلقي أو إخباره به، عبر تقنيات السرد المختلفة، وكان الهدف الأسمى لرواية السلفي لعمار على حسن هو حث المتلقي على التفكير بعمق في تلك الأيديولوجيات المتصارعة داخله أو من حوله، تلك الأيديولوجيات التي استطاعت أن تهيمن على ممارساته الحياتية اليومية، وتخلق سلوكًا ووجهة وإحساسًا متناقضًا مع الذات التاريخية له، ولمجتمعه المصري، حتى صار هذا المجتمع لا يعبر عن الدولة الواحدة، إنما عن مجموعة من الدويلات المتنافرة، التي لا يجمعها تاريخ ولغة ودين وأصل واحد. أقول لقد سعت هذه الدراسة للكشف عن العلاقة الحوارية بين النسق الداخلي للنص السردي لرواية السلفي وبين السياق الخارجي، بهدف الكشف عن كيفية تمثّل النص السردي للأنساق الإيديولوجية المتناحرة من حوله التي نجحت في خلق مجتمع مغاير وشكَّلت شخصيات جديدة ذات فكر وأيديولوجيا خاصة عبّرت عنها شخصيات الرواية.

لقد كشفت الدراسة عن أحد أهم المنطلقات الفكرية لرواية السلفي، هو تبني النص الروائي، لتاريخ الصراع بين الطبقات المختلفة في المجتمع، والسعي للكشف عن تداعياته على شخصيات مجتمع النص في حقبة زمنية معلومة للمتلقي، لقد أوضحت الدراسة أن الرواية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالحقبة الزمنية التي دارت فيها الأحداث وبالمكان، وامتزجا – الزمان والمكان – ليكشفا عن حقيقة الذات الإنسانية التي كانت نتاجًا صادقًا في تعبيره عن أيديولوجيات الحقبة، خاصة أيديولوجيته السياسة الحاكمة، التي أمَّمت الفكر والحياة ودجّنتهما، من أجل خدمة مصالحها الضيقة، وسعت الدراسة لتأويل النص السردي من أجل كشف المسكوت عنه، عبر تبنيها للمنهج التحليلي الوصفي المرتبط بتاريخ تلك الحقبة ودستورها وقانونها العام ومذاهبها الفكرية المتناحرة؛ لذا قُسِّمت الدراسة لعدة مباحث كانت كالآتي:

المبحث الأول: الراوي وصراع الأيديولوجيات

المبحث الثاني: الأيديولوجيا السياسية ومجتمع النص

المبحث الثالث: الميثولوجيا الصوفية ومجتمع النص

المبحث الرابع: الحضور والغياب ….. أيديولوجيا الوطن

المبحث الخامس: أيديولوجيا الفقر ” الإفقار المتعمد “

المبحث السادس: أيديولوجيا العنف

والخاتمة التي استعرضت الدراسة فيها أهم نتائجها المتمثلة في أن الإنتاج الأدبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأيديولوجيات السائدة في المجتمع، ويعد تعبيرًا عنها، حتى وإن بدا ظاهريًا غير ذلك.

(1)

الراوي وصراع الأيديولوجيات

ينمو الصراع الداخلي للرواية من خلال الراوي الذي يتخذ موقفًا أيديولوجيا واضحًا، يسعى لترسيخه والتدليل علي قوته وجودته من خلال الأحداث وعبر الشخصيات في الرواية وصراعها المحتدم أحيانا ” غير أن صوت الكاتب في الواقع أو أيديولوجيته يكونان موجودين ضمن الأصوات المتعددة المتعارضة منذ بداية الرواية() غير أن هذه الأصوات تتلاشى أمام صوت الراوي الذي يتماهى مع شخصية المؤلف أو تتماهى شخصية المؤلف مع شخصية الراوي، وهذا ما يدفعنا إلى الربط بين الشخصيتين بما يتقارب مع السيرة الذاتية التي تداعب روح الرواية من بعيد، لكنها لا تتأصل فيها، ولا تتعمق فلا نملك الدليل القاطع على أن نزعم بأن الرواية أصداء للسيرة الذاتية، أو معالجة ذاتية لبعض أحداث الحياة التي مر بها الكاتب أو عاشها، أو سمع عنها في بلدته التي تدور فيها الأحداث، إن الواقعية التي بدت واضحة في بعض أحداث الرواية وشخصياتها هي التي تدفعنا إلى القول بأن هناك تقاربًا ما بين الراوي والمؤلف، يجعل الرواية أشبه بالسيرة الذاتية، فكثير من الأحداث التي سردها الراوي وقعت في قريته والقرى المجاورة لها، وهذا ما يجعلنا نقول بأن الرواية أقرب للمعالجة الأيديولوجية لواقع المؤلف ورؤيته في الحياة ” إن آراء الكاتب لا تشكِّل في البداية إلا طرفًا واحدًا من حدود الصراع الأيديولوجي ولا ينتبه القارئ إلى مشروع الكاتب إلا بعد أن يكون قد انتهى من قراءة العمل() لقد سعى المؤلف لخدمة روايته الأيديولوجية عبر النص الروائي موظفًا تقنية الراوي العليم بكل شيء أو كلي المعرفة للتعبير عن هذا الواقع المجتمعي المستبد، لقد جاء الراوي ليكون كلي المعرفة بهدف خدمة النص الروائي والأيديولوجيا التي ينطلق من خلالها، سواء كان هذا عن وعي وقصد فني من المؤلف أو عن غير قصد، صنعته الأحداث الروائية والأيديولوجية المهيمنة وفرضته على الرواية ” فهذا النوع من الرواة يتخذ لنفسه موقعًا ساميًا يعلو فوق مستوى إدراك الشخصيات، فيعرف ما تعرفه وما لا تعرفه ويرى ما تراه وما لا تراه، وهو المتحدث الرسمي باسمها فلا يسمع القارئ إلا صوته ولا يرى أشياء إلا من خلال وجهة نظره، وإذا كان لإحدى الشخصيات رأي فإنما نعرفه من خلاله وإن تحدثت فهو الذي يعبر عن حديثها؛ فيقول لنا ماذا قالت وماذا رأت وماذا سمعت وفيما فكرت وكيف تصرفت() إن هذه التقنية الفنية لصورة الراوي تبدو تعبيرا عن التداخل بين الرواية باعتبارها مكونًا فنيًا جماليًا وبين الأيديولوجيا، التي تُحوِّل الرواية إلى رؤية أو طريقة لصناعة عالمها الخاص، فالأيديولوجيا التي يعتنقها النص أو التي تسود المجتمع في الرواية هي التي اختارت الراوي العليم بكل شيء ليكون تعبيرًا حقيقيًا عن الواقع العنيف والرأي الأوحد السائد في المجتمع، كما أن الراوي العليم بكل شيء هو أفضل التقنيات تعبيرًا عن فكرة تأميم الفكر وتدجينه التي سادت الواقع السياسي زمن الرواية، وفرضت نفسها حقيقة معاشة، فكان الأكثر صدقًا وتعبيرًا أيديولوجيًا وفنيًا، فهو يترك حضوره القوي داخل القارئ الذي يتماهى نفسيًا مع مجتمع الرواية ومع واقعه ليصطدم بحقيقة الاستبداد الفكري المهيمن على المجتمع من خلال الأيديولوجيات المتصارعة آنذاك من حوله، فنظام الحكم يفرض أيديولوجيته القائمة على الصوت الأوحد المُأمم أو الصوت المدجن الذي هو في حقيقته صوت السلطة، وكذلك أيديولوجيات العنف التي تشيع أنها الوحيدة التي تمتلك الصواب المطلق، والحق المطلق والإيمان المطلق، وكذلك أيديولوجيات النخب الثقافية الاستعلائية التي تتعالى على المجتمع وتصنع لنفسها أبراجًا عاجية تقبع بداخلها. إن الرؤية التي اعتمدها الخطاب الأيديولوجي للرواية تكشف عن الواقع المعاش موظفًة التماهي الفني معه، حتى تنهار تلك الضبابية التي تحجب الرؤية والفهم عن القارئ؛ ليعيد النص الروائي صياغة وجهة نظره أو رؤيته للحياة والمجتمع من حوله، ومن ثم محاولة التغيير لهذا الواقع المجافي للإنسانية وللفكر الحر.

إن تأملًا دقيقًا لصورة الراوي في رواية السلفي يكشف لنا الحضور الشفهي والشعبوي له، فهو راو معلوم زمانًا ومكانًا ورؤية يتلاقى مع شهرزاد راوية الليالي العربية، فهذا الراوي – رغم كونه ظاهريًا بطلًا خياليًا أو من ورق- يتقارب تمامًا مع شخصيات حقيقية معلومة للجميع، بصفاتها العقلية والنفسية، في مجتمع محدد جغرافيًا ” أريد منك ألا تتعجل حتى ترى عينيك وتسمع مني، وأنا أحكي لك عن كل عتبة من العتبات الإحدى والعشرين التي نقصدها. وحين أطلب منك في كل مكان ما أن تغمض عينيك لترى المعالم المحفورة في رأسي أنا، فعليك أن تفعل هذا على الفور، حتى لا يفوتك شيء من زمن أبيك الذي ولَّى. إنه سلفي أنا القريب، وهو غير سلفك، وكل منا له سلف، لكن بعضنا يقف عند أول مشهد تحمله الذاكرة الغضة، وبعضنا يجر أيامنا؛ ليصلها بحكايات القرون الغابرة، أو يفتح بابًا وسيعًا لمن صارت عظامهم ترابًا ناعمًا ليأتوا فرادى وجماعات، ويقبضوا بأيديهم الخشنة على رؤوسنا الحائرة وقلوبنا المرتجفة() وبهذه الصورة يتلاقى مع راوي السير الشعبية في المجتمعات الريفية أو على المقاهي ليلًا في المدن قديمًا، وهذا الراوي بصورته الشفهية الشعبوية يمتلك وحده المعرفة والحقيقة، ويمتلك كذلك موهبة الحكي، بما يمكنه من فرض سحره وحضوره أمام الجميع، بل إن الحكي يُمكِّنه كذلك من فرض أيديولوجيته مهما كانت على جمهور الحضور / المتلقين، وهذا بدا واضحًا في شخصية راوينا الذي يسعى جاهدًا لفرض أيديولوجيته على المتلقي / ابنه وتغيير عقيدته الفكرية بحجة أنه يعتنق الأيديولوجية الخاطئة أو سلك الطريق المضلل له ولبقية رفقائه، ” وأنا أجبتك بسؤال: كيف أصبحت هكذا في غفلة مني؟ سؤالان كان من الممكن أن نسكت عن الإجابة عنهما، وينصرف كل منا إلى سبيله. أنت إلى عماك وأنا إلى طموحي، وقد لا نلتقي أبدًا…… لا يحزنك قولي، فتلك هي الحقيقة على الأقل بالنسبة لي، إلى أن أثبت لك صدق ما أدعي، والأيام بيننا.() إن الراوي هنا – كما ذكرت سابقًا- أشبه بشخصية شهرزاد التي سعت لتغيير عقيدة المتلقي / شهريار / ابنه / المجتمع وأيديولوجيتهم الدموية تجاه النساء ليعود التسامح والحياة إلى المدينة التي تحتاجه، كما يسعى الراوي في رواية السلفي إلى دحر شبح أيديولوجية العنف والفقر والقهر ليحل محلها الحرية والرخاء والسلم الاجتماعي عبر هزيمة الأيديولوجية المعوقة للمجتمع. إن الراوي المستبد يبدأ منذ اللحظة الأولى فرض هيمنته على المتلقي / ابنه ليكون طوع يديه وينصاع لما يريد، إن الصراع هنا قبل أن يكون صراعًا فكريًا أو أيديولوجيًا هو صراع استبدادي يرغب الراوي / الطرف القوي/ الأكبر في فرض حضوره على الطرف الأصغر / الابن ” تعال نبدأ من أول القرية من نقطة انطلاق حكايتي التي سردتها عليك في أمسيات طويلة بعد أن طالك الوعي، لكنك لم تسمعها مني أبدًا() تعال في صمت مؤقت() يستخدم الراوي فعل الأمر ” تعال ” مرتين، للتأكيد على رغبته في الاستحواذ والهيمنة، وليضفي عليها مزيدًا من الاستبداد عندما يقول في صمت مؤقت بعد الفعل تعال، إنه يفرض عليه الإنصات دون النطق حتى يملي عليه ما يريد، وبخديعة ” مؤقت ” يدفعه للظن أنه يمتلك حق الرد، مع أنه لن يسمح له بذلك، إننا في لحظة مراوغة استبدادية من الراوي تشبه الواقع الذي تدور فيه أحداث الرواية زمانًا ومكانًا، لقد سعى الراوي لتأكيد امتلاك المعرفة الكاملة التي تؤهله، ليكون كلي المعرفة أو الوحيد القادر على الرواية والحكاية، وفرض وجوده وأيديولوجيته على متلقيه، / ابنه ” حتى وأنا على البعد كنت متواصلًا مع كل ما يجري في قريتنا هذه، أتساءل بلا توقف وأمعن النظر في الإجابات بذهن متوقد وبصيرة نافذة، فلما اكتملت أمامي أتيت إلى هنا لنستعيد كل شيء() تستمر الهيمنة ” جئت لأحكي لك وتسمعني، بجواري كنت أو بعيدًا عني، ألمسك أو أشعر بك فقط المهم أنك ستسمع ولن أتوقف عن الكلام وأنا أنقل قدميّ في مسارب قديمة نصفها بيوت استجدت ترمم بعضها .. سأحكي لك … ولن يمنعني خطابك الذي ألقاه ساعي البريد في وجهي()

برزت الهيمنة الأبوية في خطاب الراوي لتكون سلطة قوية توظفها الحكاية لتعميق سلطة الراوي، وسحق وجود المتلقي / الابن الذي يوازي في حقيقته الشعب المغلوب على أمره، الذي يتعين عليه أن يستجيب لهيراركية الأب / الحكم، ويرضى معه بتقبل كل الأوامر والأفكار.

إن ثنائية الغاية من تقنية الراوي العليم تبدو دالًا واحدًا لمدلولين يتنافسان في فرض وجودهما على أرض الواقع، إننا هنا أمام مدلول يناقش قضية الأيديولوجيا العنيفة ويحاول محوها أو تخفيف حدتها تدريجيًا تمهيدًا لزوالها، كما بدا في خطاب الراوي / الأب للمتلقي / الابن، ومدلول آخر يعبر عن الواقع المستبد المفروض على المجتمع عبر مجموعة من الأيديولوجيات التي تفرضها النظم الحاكمة على الشعب، أيديولوجيا تأميم الفكر أو التدجين التي اتبعتها الأنظمة في حقب ما بعد يوليو 1952 م هذه الأيديولوجيات التي فشلت في النهوض بالأمة وانتشالها من الضعف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بل أسلمته لأيديولوجيا العنف والفقر والعنصرية.

(2)

الأيديولوجيا السياسية ومجتمع النص

” يستطيع الأدب من حيث هو شكل نوعي متميز من الإنتاج النظري أن يلعب دورًا في إطار الصراع الأيديولوجي. حيث أن للأدب دورًا وظيفيًا في عملية التضليل أو في عملية التصويب ” اللاتضليل ” وهذا ما يسميه “غوركي” بالدور المحرض للأدب. أي الأدب كوسيلة تنوير وتوعية سياسية، وهذا الدور يمكن أن يكون مهمًا في فترة تاريخية محددة . أي فترة الانتقال من نظام إلى نظام آخر يناقضه فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا. فالأدب الطبيعي يجب أن يعبر عن مهام ومتطلبات فترة تاريخية محددة ويساعد من كونه أدبًا على فهم وحل هذه المهمات، أي تنوير الجماهير وتحريضها وهذا ما يسميه بريشت بزمانية ومكانية الأدب.() ومن هذا المنطلق يستطيع البحث أن يُعدَّ رواية السلفي محاولة تنويرية للجماهير تساعدهم على اتخاذ موقف إيجابي تجاه الدولة والحياة والواقع بكل معطياته، خاصة وأن الرواية قد كتبت وظهرت في فترة تحولات كبيرة في الدولة المصرية والمجتمع المصري، هذا التحول الذي لا يزال يُحدث نقاشًا فكريًا حادًا أو صراعًا فكريًا عنيفًا. ” إن أي مؤلف أدبي أو روائي لا يظهر من العدم بل تفرزه ظروف تاريخية – سوسيولوجية ملموسة؛ فلابد إذن لفهم هذا العمل من دراسة الحقبة التاريخية التي شكَّلت السياق التاريخي لإنتاجه بما هو نص وفهم العلاقات الاجتماعية التي عالجها والتي سادت في تلك الحقبة() جاءت هذا الرواية – في محاولة منها – لتجيب عن بعض التساؤلات لدى المتلقي، خاصة وأن كل أديب يكون في وعيه أو لاوعيه متلقٍ متخيل يكتب له ويخاطبه. لذا وجب على الدراسة أن تعيد إنتاج النص الروائي من خلال قراءة المسكوت عنه في الرواية ومحاولة تأويله بما يتناسب مع ظروف الحقبة التاريخية، لفهم ما يدور في مجتمع النص بوصفه مجتمعًا مستقلًا عن الواقع، لكنه في نفس الوقت يُعدُّ استشرافًا وتحليلًا لما حدث وسيحدث في المستقبل.

لقد سعت الرواية كما يقول بيير ماشري Piorre Macharey لاتخاذ موقف جاد في شكل خطاب داخل حلبة الصراع الأيديولوجي() السياسي الروائي لكشف كل أسباب تهاوي الأخلاق والقيم وشيوع البؤس والفقر داخل مجتمع النص، هذا المجتمع الذي يتماهى مع مجتمع الواقع ويستشرف مستقبله ويجيب له عن تساؤلات الحقبة التاريخية المنصرمة.

لذلك استهلت الرواية أيديولوجيتها السياسية بعرض لواقع مجتمعي متغير يعبر عن رؤية سياسية، لم يشأ النص الروائي أن يقحم نفسه فيها، واكتفى بالتلميح دون التصريح، محاولا أن يوظِّف فطنة قارئه لفهم فضاء النص وما يريد النص البوح به. ” لم تكن البيوت هكذا قبل أن يولد أبوك، كانت من الطين الأسود مثل لحيتك الكثة ومع ميلادك أنت، يا ولدي خلخلها الفلاحون الذين ترعى في أكبادهم المهترئة وحوش كاسرة لا أحد يرى أنيابها فأسقطوها فوق تعرجات الشوارع القديمة وأقاموا مكانها غابات الإسمنت المتجهمة، التي يتعانق فيها الصهد والصقيع، وتكاد تحجب عن أرواحنا شمس العصر الأليفة.()

إن الأيديولوجيا السياسية المسكوت عنها داخل النص الروائي يعكسها ذلك التغير الذي طرأ على القرى المصرية التي تخلت تدريجيًا عن أصلها الثابت، الهادئ، المريح، إلى الجديد العابس، القاتل، الذي يعكس الحرارة والبرودة ولا يحمي النفس من الوجع والقسوة، إن الرؤية هنا توضح ما طرأ على الفلاح المصري الذي راح يتخلى عن بيته الطيني / التراث، الأصالة الأخلاقية، إلى غابات الإسمنت المتجهمة/ القسوة، العنف والتشدد، هذا التشدد والقسوة اللذان منعا عنه روح التسامح والقيم، ولتعميق الأيديولوجيا السياسة ربط النص بين ذلك التغير وميلاد الابن / السلفي / التشدد، هذا الميلاد الذي يواكب حقبة ستينيات القرن الماضي التي شهدت انهيار الحلم القومي المصري على أعتاب الهزيمة المذلة في يونيو عام 1967م، تلك الحقبة التي أعقبها ذلك التحول الشديد في السياسة المصرية، فبعد عبد الناصر وتوجهه القومي العروبي، جاء خليفته السادات ليمحو آثار تلك الحقبة القومية، ويتوجه توجهًا جديدًا منفتحًا على الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتصار عام 1973م كانت هذه السياسات القومية العروبية والمنفتحة على الغرب هي التي أنتجت حالة الفلاح المصري المزرية ” أكباد مهترئة ” ، ” وحوش كاسرة ” ففي هذه الحقب عرفت الأمراض طريقها للفلاح المصري، في ظل تدهور تام أو غياب شبه تام للمنظومة الصحية الحكومية، كما أن ربط النص بين ميلاد الابن وتغير ملامح القرية المصرية، وانتشار الأمراض يوشي إلى أيديولوجية النص المعارضة لسياسات السادات بصفة عامة، وبصفة خاصة إحيائه للتيار الديني في مواجهة الاشتراكية الناصرية، التيار اليساري.

تشير الرؤية الأيديولوجية إلى ذلك الصراع القوي الذي نشأ في الجامعات المصرية، في أوائل عصر السادات بين اليساريين والإسلاميين المتشددين انتهى بهيمنة التيار الإسلامي المتشدد على المجتمع ونشره لأفكاره المتشددة التي تشبه في قسوتها ” لحيتك الكثة ” الأمراض التي تغلغلت في جسد الوطن والمواطن المصري “وحوش كاسرة”.

” إن الخطاب الأيديولوجي في الرواية يقوم بتقسيم كل شيء وتثمينه وتقسيم كل صفة أو مرجع إلى علاقتين متعارضتين الأولى إيجابية والثانية سلبية،() إيجابية تتمثل في تأميم الدين، هذه التي قام بها عبد الناصر في فترة حكمه لمصر، والأخرى تتمثل في تدجين الفكر والدين التي قام بها أو سعى إليها السادات في ظل إدارته للمأزق الحضاري والفكري الذي مر به في أولى سنوات حكمه، فتوجه إلى التيار الديني ساعيًا إلى تدجينه وتوظيفه لمصلحته، فالنص يقف بنا أمام أيديولوجيتين سلطويتين حكمتا مصر خلال ثلاث حقب زمنية من القرن الماضي، اعتمدت الاولى عملية تأميم الفكر والحياة السياسية بصفة عامة والدين بصفة خاصة، والثانية، اعتمدت عملية تدجين للفكر والحياة عامة والدين خاصة، وكانت النتيجة للأيديولوجيتين واحدة وهي تسطيح الفكر والحياة، وغياب الرؤية الإدارية الناجعة للدولة.

كانت أولى هذه المحاولات التي يرمز بها النص الروائي لأنظمة الحكم في مصر ورؤيتها تجاه الفكر والثقافة والدين ورجالاتهم، صورة العمدة حيدر، الذي يمثل سلطة الدولة والحكم ومحاولته ترويض الشيخ غندور ليحصل على ما يريد منه، إخراج الكنز المطمور في باطن الأرض، إن هذه الصورة الرمزية في الرواية تعكس محاولة تزاوج السلطة والدين عبر وسائل مختلفة إما تأميمه أو تدجينه” أما العمدة حيدر فله في أيام عربدته مع غندور حكاية لا تنسى فذات ليلة أخذه وصعدا إلى الجبل سعيًا وراء كنز ثمين أنبأه تجار الملح أنه مطمور تحت صخرة عملاقة انفلتت من الجبل الشرقي() تكتمل الرمزية الأيديولوجية عندما تكشف لنا الرواية عن طبيعة غندور هذا الذي ارتبط بالعمدة حيدر/ رمز السلطة الحاكمة في الرواية، ” لم يكن غندور عرافًا أو ساحرًا فقط يا ولدي بل يحفظ نصف القرآن أو ثلثه ويطلق صوته في القرى في المآتم() يشير النص إلى السلطة الحاكمة في مصر، تلك السلطة التي لا ترتبط إلا بأنصاف العلماء والمتعلمين وتصنع منهم عبر أجهزتها الأيديولوجية مشاهير تصدرهم في كل مشهد لها، وتضمن في نفس الوقت ولاءهم والسير في ركابها، فهم في حقيقتهم ليسوا بعلماء ولا مفكرين إنما هم واجهة سلطوية صنعتها السلطة لتؤسِّس لممارستها الأيديولوجية المختلفة من علمية واجتماعية واقتصادية ودينية؛ ولتوظفهم لخدمة مصالحها وأسلوبها في إدارة الدولة.

ترصد الرواية التقارب الشديد بين عبد الناصر والشعب من خلال وصفها لمشهد تنحِّيه عقب هزيمة يونيو 1967م وفي صورة مختلفة تمامًا تعكس رؤية النخب اليسارية من السادات، وكأنها تميل إلى الرؤية الأيديولوجية التي سادت في عهد عبد الناصر، لكن الرواية لا تتعمق في الدفاع أو تأييد تلك الرؤية، وتكتفي بذلك المشهد الذي يعكس صدى الرؤساء لدى شعوبهم ونخبهم.

تعاطف النص الروائي أو هكذا أراد أن يبدو كي يثير التساؤلات داخل القارئ للتفاعل الإيجابي ولمزيد من إنتاج الدلالات المتعددة التي تثري النص. ” وقفت أمامه وسألته مالك؟ مد يده وأخذ يد الصغير واحتضنه بقوة وقال له: ليتني كنت صغيرًا مثلك لتشرد عني مراراتي سريعًا، لم يفهم لكن حين عدت إلى بيتنا ، فسرت للصغير ما جرى وقابلنا أبي وهو يمسح دموعه ويقول : عبد الناصر تنحى عن الحكم() إن الرواية تقف عند لحظة فارقة في تاريخ مصر،؛ لترسم صورة بكاء مواطنين على تنحي رئيسهم عقب هزيمته في الحرب، لكن الرواية تترك التأويل للمتلقي؛ ليعيد إنتاج أيديولوجية النص الروائي المسكوت عنه، ويتفاعل إيجابيًا مع النص، لقد قصدت الرواية أن توضح لنا أن الوفاة الحقيقية لعبد الناصر كانت يوم هُزم في يونيو 1967م، ذلك اليوم الذي تحطمت فيه آمال الأمة وطموحها فجأة وفقدت الثقة في ثورة يوليو 1952م ، تلك الثورة / الحلم التي قادها عبد الناصر، ولأجل ذلك الحلم تحمَّل الشعب المصري كل صنوف القهر والتراجع في كافة مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. كانت آمال الشعب المصري عريضة لذلك كان الحزن موجعًا حقًا ” ليتني كنت صغيرًا مثلك لتشرد عني مراراتي” ، قابلنا أبي وهو يمسح دموعه، نشيج فكري ودموع أبي” إن هذه الصورة المؤلمة لا تضاهيها إلا حقيقة ما فعله السادات عندما خضع للإدارة الامريكية وشاركها في الحرب ضد الروس في أفغانستان، وكأن هذا الفعل هزيمة ثانية تؤكد غياب الرؤية والحكمة عن الإدارة السياسية للوطن من وجهة نظر فكري” أنور السادات يسلم أولادنا للمخابرات الأمريكية لتستعملهم رصاصًا تطلقه على الروس في الكهوف الباردة، وفوق قمم جبال تكنس الريح كل ما عليها …. فتح ذراعيه لهم ليحاصرونا وغدًا سيندم()

لقد أنتجت هزيمة عبد الناصر ضياع الحلم، حلم التقدم والنهضة والقومية العربية، أنتجت الهزيمة الهجرة والغربة داخل الوطن وخارجه، والفقر والألم والانفصام النفسي داخل الشخصية المصرية، في حين أثمرت هزيمة السادات الإدارية وغياب الرؤية: العنف والدم الذي اكتست به حقب مصر التالية، والتي أدت إلى رحيله هو بيد من وظَّفهم لخدمة مصالحه ومغامراته السياسية غير المدروسة” لكن السادات لم يعذِّبه الندم طويلًا فقد نزف ندمه بين جنوده() وبدت الحياة ملونة بلون الدم والانكسار ” إنها طريقته في المشي التي لازمته منذ تلوَّن المشهد العريض بدم السادات ودم جنود الأمن المركزي الذي قتلهم أصحاب اللحى الكثة عند مديرية أمن أسيوط()

يكشف الخطاب الأيديولوجي في الرواية عن عجز الإدارة السياسة ونخبها في صناعة وطن ناجح اقتصاديًا واجتماعيًا؛ لأن تلك الإدارة السياسة ونخبها ارتكزت في وجودها الاقتصادي لا على ” تطوير القوى المنتجة ولا على العمل الدؤوب، بل على أعمال الوساطة للمصالح الأجنبية والسمسرة الطفيلية، وترتكز في وجودها السياسي على الاعتماد على القوى الأجنبية لا على القوى الاجتماعية لجماهير أمتها، إن -إدارة سياسية – نخبة من هذا النوع لا يمكن أن ينتج القطاع المثقف منها ثقافة حقيقية ولا وعيًا ينسجم مع حاجات المجتمع الحقيقية() إن تلك الإدارة السياسة ونخبها فشلت تمامًا في أيديولوجيتها القائمة على تأميم الفكر والدين في عهد عبد الناصر، هذا الرؤية أثمرت جيلًا كالقطيع يسير دون هدف ويردد دون وعي، عماده الرؤية الأحادية التي لا تسمح بالتغاير والاختلاف، كما أن الأيديولوجية الأخرى القائمة على عملية تدجين الفكر والدين وتوظيفهما لمغامرات سياسية انتهجها السادات أنتجت خطابًا دينيًا عنيفًا، دمويًا، وسلوكيات حادة ورفضًا للتسامح والتعايش الآمن، ما لبث أن راح ضحيتها السادات نفسه، كما تحطمت أسطورة عبد الناصر في يونيو 67 بفضل ممارساته الأحادية المتسلطة.

(3)

الميثولوجيا الصوفية وأيديولوجيا مجتمع النص

ينظر البحث إلى رواية السلفي على أنها رواية حقبة لها رؤية أيديولوجيَّة تسعى لنشرها عبر حوارية النص لقد اهتمت الرواية بحقبة زمنية معينة، لذلك سعت لإدراك قانون تلك الحقبة وأفكارها وموروثها الثقافي والاجتماعي، فوظفت انتشار الصوفية في المجتمع كي تجعلها نواة الرواية ومفتاحها” فمجتمع النص هو مجتمع يماثل المجتمع الواقعي أو نص المجتمع الذي يعيشه إلا أنه يختلف عنه لقدرة هذا الأخير على استشراف بعض التغييرات التي ستحصل في المجتمع() وهذا ما اجتهدت الدراسة في الكشف عنه من خلال إعادة قراءة المجتمع المصري من خلال الرواية أو إعادة إنتاج الفكر الأيديولوجي السائد. لقد هيمنت الروح الصوفية على المجتمع المصري حتى صارت عند كثير من الطبقات أسلوب حياة، وأزعم أن المجتمع المصري لا يخلو من مسحة صوفية واضحة حتى في أولئك المناهضين لهذا الفكر الذي تحول إلى ميثولوجيا تقود المجتمع.

وظفت الرواية الميثولوجيا الصوفية للتعبير عن واقع أمة، وعن ماضيها و مستقبلها؛ فجاءت افتتاحية الرواية قائمة على المنهج الصوفي. بدأت الشيخة زينب – محور الرواية – بنبوءاتها المهمة عن مصير المولود من رحم الغيب ومصيره الذي جسَّد تاريخ أمة عاشت في حقبة مضطربة. ” كان اسمها زينب وناداها أهل القرية جميعًا بالشيخة زينب، وتحدثوا عن كرامتها وقالوا حين تموت سنبني لها ضريحًا(). إن الرواية تقر حقيقة منتشرة في كل ربوع قرى مصر ونجوعها، وهي وجود شخص يضفي الناس عليه هالات من القداسة والتبجيل تزداد تلك الهالات والقداسة لتصل إلى ذروتها بُعيد وفاته؛ ليبقى هذا الشخص رمزًا دينيًا لدى أهل القرى، لكن الرواية وهي تنطق بهذا من خلال مجتمع نصها تريد مناقشة الأمر بين رؤيتين ونظريتين: الأولى مؤيدة لما استقر في المجتمع، والأخرى المناهضة لهذا، فمجتمع النص يؤكد هيمنة الروح الصوفية على الرواية والواقع معًا، فنبوءة الشيخة زينب سيطرت على وجدان أهل القرية جميعًا، وأهل المولود خاصة حتى بدت حقيقة لا تقبل النقاش أو الجدال أو الاختلاف ” حين انتهت الشيخة زينب من ذكر ما أتى على لسانها عن العتبات الإحدى والعشرين وقعت أمي، وتكدَّر وجهها، وصرخت متسائلة إحدى وعشرين عتبة ولا نهاية للألم.()

صارت الصوفية ميثولوجيا مهمة في المجتمع الذي يشبه المجتمع البدائي في الكثير من جوانب حياته. ” وحين سمع نسوة القرية بما قالته الشيخة في شأني ذهبن إليها كي تقول لهن شيئا عن مستقبل أولادهن() إن الرواية ” لا تعكس أيديولوجيات الواقع – فحسب – لكنها تندرج هي نفسها في الحقل الأيديولوجي؛ لأنها مغامرة فكرية في خضم الصراع الإنساني() والأيديولوجي الذي انتشر بقوة في المجتمع المصري في الأعوام التي تلت عام 1952م، لذا راح الراوي/ المؤلف يعبر عن ذلك الصراع المجتمعي الواضح ويتمثل لنا في مجتمعه الخاص عملية استشراف مستقبلي وسرد تاريخي لحقبة زمنية مهمة عبر رصد كل الميثولوجيات والأيديولوجيات، وكانت في مقدمتها الميثولوجيا الصوفية التي هيمنت على مجتمع النص والواقع. ” وكان ما يطمئنني في معاركي التي خضتها في دأب وصبر ضد التيار الديني أن هذه المرأة الصالحة لم يؤذن لها بالحديث عن أحد غيري من كل أطفال القرية وقضيت السنين يا ولدي أستعيد كل ما قالته الشيخة()

إن تاريخ كل مجتمع هو تاريخ الصراع الطبقي بين الأيديولوجيات المختلفة، ورغم سيطرت روح الميثولوجيا الصوفية على المجتمع المصري، وارتياح قطاع كبير من المصريين لها، فإن هناك من حاول تقويضها، والثورة ضدها وهدم قلاعها العتيدة، ولقد حاول النص الروائي الكشف عن تلك المحاولات وهذا الصراع عبر حوارية أيديولوجية غير مكتملة ” اقرأ بدلا من الولع بسيرة الشيخة زينب الجاهلة() لقد برزت المشكلة الأيديولوجية في المجتمعات الحديثة، عندما فقدت هذه المجتمعات توازنها الداخلي واستقرارها، بسبب ارتفاع معدلات الحراك الاجتماعي وانتقال الأفراد والمجتمعات من مستويات ومراتب السلم الاجتماعي وهذا بدوره يؤدي إلى ازدياد احتكاك وتواصل هذه الجماعات وتداخل آرائها وطرز تفكيرها في تنافس أو صراع محتدم في بعض الأحيان.()

إن هذا الحراك المجتمعي الذي ظهر في مجتمع الرواية المصري بدا حراكًا حادًا وعنيفًا إلى حد كبير، حاولت الرواية أن تخفف منه عبر نشر الرؤية المتسامحة أو الميثولوجيا الصوفية المتسامحة، التي قامت عليها الرواية، فلولا نبوءة الشيخة زينب لاختلفت الرؤية كثيرًا داخل الرواية ومجتمعها. هذه النبوءة أكدت هيمنتها على المجتمع كله حتى طبقة المتعلمين والمثقفين المناهضين للتوغل المتطرف في المجتمع المنادية بروح العلم بدت في عباءة الميثولوجيا الصوفية تسير وفق رؤيتها ” لكن كرامات الشيخة توالت بمرور الأيام فكل ما تنبأت به راح يجري، ووقع أبوك يا ولدي في قلب كراماتها ونبوءاتها.()

كانت الرؤية الميثولوجيَّة الصوفية التي قامت عليها الرواية رؤية قصد المؤلف نشرها والترويج لها عبر روايته، لما في الخطاب الروائي من قدرة على التأثير في المتلقي، فلكل مبدع روائي قارئ يقصده عن وعي أو غير وعي يريده أن يصنع رؤيته والترويج لها عبر التفاعل الإيجابي مع النص، وإعادة إنتاج الدلالة وتطويرها. لقد سعت الرواية من خلال رؤيتها ودلالتها المسكوت عنها أن تحاول تأكيد الميثولوجيا الصوفية المتسامحة، فكما بدت الشيخة زينب وكل شخوص الرواية الصوفيين متسامحين محبين للمجتمع ساعين لنشر الحب والمودة والسلام، أراد النص أن يقضي على أيديولوجيات العنف والتطرف الساعية للسيطرة على المجتمع.

كانت الرواية وهي تروِّج للميثولوجيا الصوفية ترسم صورة واقعية للوطن بكل أوجاعه الكثيرة وأيديولوجياته المتناحرة، التي رسمتها الرواية في إحدى وعشرين عتبة، كانت كل عتبة منها ترمز لحقبة زمنية وأيديولوجيا فكرية هيمنت على هذا الوطن / مصر، وكذلك على مجتمع نصها الروائي، ولشدة التناقض بين هذه الأيديولوجيات عجز الوطن / مجتمع النص / بطل الرواية عن الوصول للحقيقة أو استعادة ابنه الراحل إلى بلدان بعيدة عنه لغة وثقافة وتوجهًا، هذه الرحلة هي في حقيقتها رحلة اغتراب الوطن / مصر عقب هزيمة عام 1967م، مصر المغتربة داخل أبنائها، مصر الحائرة بين الأيديولوجيات المختلفة التي لا تستطيع أن تستعيد ماضيها ومجدها أو ثقافتها المتسامحة المتقبلة للآخر.

لكنّ محاولات الخطاب الروائي تبوء بالفشل فلم يمتلك بطل الرواية / الوطن مقومات استعادة الماضي / التاريخ / الابن ” لا ابن لك هنا درت على بيوت البلد وأنت تكلم نفسك ورآك الناس وأنت تهيم على وجهك قدماك تتقدمان في بطء وفمك لا يكف عن الثرثرة وعيناك تمتلئان من البيوت التي لم تعد سوى في ذاكرتك، تركتها سنين وعدت ولم تجدها ذهبت كما ذهب وعدت غير أنت ولم يعد هو ضاع هو منك وضعت أنت هنا() إن الميثولوجيا الصوفية بروحها قد تبنت الواقع المجتمعي ورسمت صورة استشرافية للحدث عندما أعلنت عن عتباتها الإحدى والعشرين.

حاول النص جاهدًا أن يوظف ما يعرف بإدارة المعرفة لإحداث نقلة فكرية وأيديولوجية جديدة للمتلقي وللمجتمع بأكمله عبر نشر أفكار التسامح الصوفي لتحل محال الخلاف والضياع والصراع، إن الرواية تنادي بضرورة تبني الحركات السياسية لروح الصوفية وتسامحها بهدف هدم كل أيديولوجيات التطرف والانفلات السائدة في المجتمع. لقد بدت رواية السلفي هي المخلِّص أو البطل الأسطوري المكافح من أجل الخلاص من الوجع والهزيمة النفسية محاولًا استعادة الابن / التاريخ الغابر. ورغم أن الرواية انتهت بما يعكس روح الضياع أو الفقد عبر النبوءة الصوفية لكن هذا الضياع هو في الحقيقة هدف مهم من أجل إحداث الصدمة النفسية التي تهيأ المجتمع للثورة على التخلف والتراجع والضياع، واستعادة روح التسامح والتعايش السلمي ومحاولة التقدم الحضاري، وإزاحة أيديولوجيا التخلف عبر توطيد فكر الميثولوجيا الصوفية.

(4)

الحضور والغياب ….. أيديولوجيا الوطن

إنني هنا أبحث فيما أُسمِّيه – إن جاز لي التعبير – أيديولوجيا الوطن، أو عقيدة الإيمان بالوطن: بقدراته، وإنتاجاته النفسية داخل أبنائه ، ذلك الوطن الذي يبدو حاضرًا غائبًا لا في العمل الأدبي محل الدراسة فقط، إنما في الواقع التاريخي والاجتماعي والاقتصادي المعاش لأبنائه، إننا هنا ومن خلال إيديولوجيا مجتمع النص الروائي نرصد ثنائية الغياب والحضور، القوة والضعف، المقاومة والاستسلام، هذه الثنائيات الضدية التي يعيشها إنسان الرواية والواقع معًا، وتعد هذه الثنائيات المتناقضة نتاجًا طبيعيًا لممارسات النخب المصرية الحديثة” التي نشأت في أواخر الدولة العثمانية وفي ظل الهيمنة الغربية، لم تستطع أن تبدع وتصوغ وعيًا جديدًا يتناسب مع طموحات الأمة، وكان ذلك بسبب تبعيتها للغرب، وعزلتها عن المجتمع، لقد اختارت الطريق السهل كي تحافظ على بقائها وما كانت في يوم من الأيام جدية في عملها ولا في خياراتها الثقافية؛ فبقي منهجها: التبعية السياسية أو الطُفيليَّة الاقتصادية المعتمدة على أعمال الوساطة والسمسرة والتقليد الثقافي للغرب.()

إننا هنا أمام صدمة الوعي وأزمته التي عانى منها بطل رواية السلفي ونماذجه المتعددة للمواطنين البسطاء، التي سعت الرواية للتعبير عنهم وعن صراعهم الأيديولوجي داخل وطنهم، وطنهم الذي عجزت النخبة المثقفة في أوائل نهضته أن تخطو به خطوات جادة نحو التقدم والتحضر والانفتاح على العالم؛ فبقى فريسة لأيديولوجيا العنف والتشدد، ومن ثم الانقسام والتشرذم؛ حتى بدأ مجتمع النص مجموعة من المجتمعات المتصارعة صراعًا وجوديًا يقضى على مفهوم الوطن داخلهم. ذلك الوطن الذي اختلط وجوده في نفوس أبنائه بالحقائق والأساطير، والعادات والتقاليد، ولم يعد أحدٌ بمقدوره أن يفرِّق الغث من الثمين، بين مفهوم الوطنية الحقيقي ومفاهيم الوطنية المجلوبة من ثقافات دخيلة متناقضة؛ أنتجت أيديولوجيا الحضور والغياب للوطن.

لقد وظَّفت الرواية الرمز الفني العميق للتعبير عن أزمة الوطن داخل المواطن المصري، الذي بدا عاجزًا في تلك الحقبة الزمنية الملتبسة على أن يفهم أو يعي جيدًا ما يدور من حوله؛ حتى ظهر تائهًا حائرًا متشظي الهوية، يعتصر الألم بداخله ويكمل المسيرة دون أن يعرف لها بداية أو نهاية، فبطل رواية السلفي المكلوم يفقد ابنه / الوطن الذي غاب عنه وارتحل حيث المجهول/ الماضي بفكره المتشدد مخاصمًا الواقع الذي عجز عن فهمه أو مواكبته مشدودًا بسحر الايديولوجيا المشدودة إلى الماضي الحضاري القديم للأمة، الذي بدا عاجزًا هو الآخر عن مسايرة التقدم أو حتى التعايش السلمي معه” هنا في حضرتك وأنت غائب وفي غيابك وأنت حاضر، بخطابك وذكرياتي معك وألمي أنسى كل شيء وكل أحد، وأتفرغ لترويض الوجع وتربية الأمل. ألم وأمل ممتزجان تمامًا يقيمان في نفسي بلا حراك.()

ترمز الرواية للوطن الحاضر الغائب في نفوس أبنائه / البطل ، الأمل والألم اللذان يسيطران على الجميع في ظل حالة التداخل والتحفظ الشديد. إن الوطن حاضر وغائب في نفوس أبنائه، كما أن المواطن المصري / الابن حاضر غائب داخل الوطن، فهذا الابن هجر الأب / الوطن وارتحل حيث الماضي الحضاري / أفغانستان / الجهاد باحثًا عن نفسه، ومحاولًا التخلص من أزمته الوجودية الحضارية، وغياب الهوية. فهذا الابن / المواطن؛ بدا بلا هوية محددة، فلا هو مصري ولا هو عربي ولا هو مسلم، بل تصارعت هذه الهويات بداخله، وبدلا من أن تمتزج راحت كل واحدة منهم تحاول إزاحة الأخرى وتشويه صورتها، فعحز عن إعادة مجد الحضارة القديمة للحياة، وخلق هوية ووجود له، وعجز كذلك عن الانتماء للحضارة الغربية الحديثة ونتيجة لهذا قرر الرحيل حيث الموت / المجهول، وترسم هذه الصورة الفنية موقف الوطن والمواطن ، القديم الحديث؛ لتعبر عن الألم والتناقض.

” تأتي جدتك وتجلس إلى جانبي، تأخذ رأسي الحليق في حضنها، كما كانت تفعل في الزمن القديم، وأشعر بسخونة دموعها بين بويصلات الشعر النابت تتنهد في عمق وتقول:- زعلته فهجرك وسكنتك روحه أرفع عيني لأرى الزمن النائم على وجهها فأمد يدي وأهشه لينداح في قلب الظلام الرائق()

إن مجتمع النص الروائي أمام صراع أيديولوجي محتدم، يحاول أن يشكِّل رؤية أو خطابًا ينتج موقفًا محوريًا حاسمًا؛ لينهي أزمة الهوية المتمثلة في صراع الأب المنفتح على العالم وأيديولوجياته المتعددة ليبرالية / يسارية، وهوية الابن الانغلاق / التشدد اليميني؛ كي يعبر بالوطن إلى مرفأ السلام والتحضر. لكنَّ هذا الخطاب يقف عاجزًا أمام هذا الصراع الحاد، الذي يبدو غريبًا في كل صوره عن المجتمع. إننا أمام نص روائي يحاول أن يرصد أو يكشف عن تلك التناقضات والمآزق الحادة داخل مجتمعه، بغية إبرازها في صورة جلية للقارئ . فالنص الروائي لم يسع لإحداث نهاية ثورية تقدمية واضحة تُعبِّر عن انتصار إحدى الايديولوجيات على الأخرى، إنما التزم الحيادية في العرض تاركًا الأمر للقارئ الذي يستطيع أن ينتج تلك الثورة التقدمية الحضارية من خلال هذه المشاهد المتأزمة لوطن الحاضر الغائب وللمواطن الغائب الحاضر عبر تداخل أيديولوجيات تبدو – لو نظرنا لها نظرة عميقة- بعيدة كل البعد عن روح الوطن وأبنائه، لكّن العجز وعدم الوعي أنتج هذا التأزم الحضاري.

” ما يضنيني غيابه الآن بل غيابك أنت() إننا هنا في محاولة لتأويل المسكوت عنه في النص ” فلا ينتظر أن يصارحنا الكاتب مواجهة ومباشرة بأيديولوجيته، لكن الكاتب يبثها بثًا في ثنايا العمل على مستوياته كلها …. – فنحن- لا نستطيع أن نضع أيدينا على أيديولوجيا الكاتب إلا بتحليل للحدث وللشخصيات، وعلاقاتها وأفكارها إلخ .. لتنتهي إلى دلالة هذا العالم الذي يعيش في الرواية وإلى دلالة الصراع الايديولوجي في هذا العالم() يكشف لنا عن فكرة الهجرة التي هيمنت على الفكر المصري وأصبحت أمل كل شاب أو مواطن مصري، ومن لم يرحل بقي داخل الوطن غريبًا أو مغتربًا فكرًا ووجدانًا وهوية حتى أصبح مجرد مسخ إنساني يحادث الزمن المنصرم أو الوهم الحضاري القديم. ” لكنها ترمي يدها في الفراغ وتصرخ بصوت واهن: مع من تتحدث” – مع ابني

– ابنك؟

– ابني

– لا ابن لك هنا()

إن ما ترسخ في عقل المصري في حقبة ما بعد يوليو 1952م لم يعد له وجود في الواقع، لقد أصبح وهمًا وزيفًا، فلم تتحقق الطموحات وتحطمت الأمنيات والآمال على عتبات الواقع المهزوم داخل الوطن الغائب / الحاضر في نفوسنا.

” درت على بيوت البلد وأنت تكلم نفسك، ورآك الناس وأنت تهيم على وجهك قدماك تتقدمان في بطء وفمك لا يكف عن الثرثرة، وعيناك تمتلئان من البيوت التي لم تعد سوى في ذاكرتك، تركتها سنين وعدت ولم تجدها. ذهبت كما ذهب وعدت غير أنت، ولم يعد هو، ضاع هناك وضعت أنت هنا() ترصد الرواية حركة الحضارة والانفتاح الذي يسير ببطء شديد في مصر، ” قدماك تتقدمان ببطء”، لكنها حركة بطيئة دون وعي وفهم لأبعاد توجهات العالم ورؤيته، ” تهيم على وجهك” كما ترصد أيضًا لأيديولوجيا التشدد الذي يعيش على أمجاد الماضي الراحل بلا عودة ” لا يكف عن الثرثرة ” لم تعد سوى في ذاكرتك ” ، ذهبت كما ذهب”؛ لذلك فكل الأيديولوجيات السائد في المجتمع لم يعد لها وجود حضاري حقيقي” وعدت غير أنت” ، ” ولم يعد هو “، ” ضاع هناك، وضعت هنا”، فداخل الوطن الحاضر الغائب، الغائب الحاضر، ضاع الجميع ، هناك من سحقته الهجرة إلى المجهول بحثًا عن مال أو عقيدة يعتنقها، وهناك من بقي في وطنه مغتربًا بلا هوية يعيش في أرض وروحه وعقله في وطن آخر. في ظل تلك الحقبة التي تٌعبِّر عنها الرواية بدا كل شيء وهمًا لا يتواجد إلا في عقل معتنقيه وفكرهم فقط، ولم ينجح في أن يصنع مجتمعًا حقيقيًا يقبل الآخر ويساير التقدم، فكما ضاع الابن ولم يعد سوى شبح فقط في عقل أبيه وفكره، أصبحت الأيديولوجيات المتنافرة داخل مصر كذلك ” محض خيال يتراقص” أما أصحابها، فهم مجرد مسخ. صار كل شيء من وجهة نظر أيديولوجياته المختلفة ” تخاريف الشيخوخة …. مجرد قطعة لحم تكسو عظامًا هشة”.

عندما تتصارع الأيديولوجيات وتتأجج عمليات الاستقطاب الشديد بينها، تنشط محاولات تشويه الآخر، ومحاولة صناعة صورة إيجابية للذات تعكس قبح الآخر والترويج للذات الأيديولوجية التي ينتمي إليها صاحب الخطاب()؛ ونتيجة لهذا الصراع وعدم مقدرتنا على فهم الواقع وما يحدث فيه، انسحبنا وتقوقعنا بعد أن عجزنا وعجزت الأيديولوجيات المتصارعة على كشف الحقيقة وبناء المجتمع المنفتح. ” ها هي جدتك تنسحب قانطة بعد أن أخفقت في إقناعي بتخاريفها التي تذوب في العتمة ، ولا يبقى لها أي أثر. تنسحب صامتة متوكئة على عصاها الغليظة() لقد بدا المؤلف وهو يروي أحداث تلك الحقبة الزمنية المهمة في مصر المعاصرة، الحاضرة الغائبة، ” داعية ومبشرًا أيديولوجيا كما يقول فيكتور سرج Victorer Serga() رغم أنه لم يفصح أو ينتصر لأيديولوجيته أو لأي أيديولوجية أخرى، إنما ترك القارئ يتفاعل مع نصه الروائي ليخلق لنفسه إيديولوجية جديدة تحاول إعادة الوطن الحضاري لصورته الحقيقية.

(5)

أيديولوجيا الفقر ” الإفقار المتعمد “

إن الخطاب الروائي لعمَّار على حسن يقف متصلًا بالمكان اتصالًا وثيقًا لا يغادره مطلقًا، ففي كل أحداث الرواية يمثل المكان بتداعياته عنصرًا مميزًا يشي بتلك التحولات الكبيرة التي اصطخبت بها الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في حياة ابن الصعيد، الذي يعاني – عن عمد – من التهميش والفقر اللذين قتلا بداخله الكثير من المعاني الإنسانية، وحولاه لمجرد مسخ إنساني يبيع نفسه للفكر المتزمت أو لسادة الدم في البلدان البعيدة. إن فضاء الخطاب الروائي في رواية السلفي يتحرك في محيط جغرافي محدد، لا تغادره روح النص، ولا روح مؤلفه، إن وجدان المؤلف مازال يحيا في بيئته القديمة التي رحل عنها، لكنها لم ترحل عنه ومكثت تتحرك بداخله بأوجاعها وأوحالها التي رآها أو عايشاها في تلك الحقبة المضطربة التي مرت بمصر، وبالأخص محافظة المنيا التي شهدت عنفًا من الجماعات المتشددة، قابلته الدولة بعنف أشد، ولم تحاول مطلقًا انتشال هذه المحافظة ومعها محافظات الصعيد من الفقر والتهميش .

يتمثل مثلث الرواية الجغرافي في قرية المؤلف أو قرية الأحداث ” التِّل ” التي تقع شمال شرق مدينة المنيا بحوالي أحد عشر كيلو متر مربع، وتقبع على ضفاف نهر النيل، وفي القريتين اللتين ترتبطان بقرية الحدث، قرية زهرة وتتمثل في نقطة الشرطة والمستشفى وقرية صفط اللبن المتمثلة في محطة القطار الوسيلة المهمة قديمًا في نقل الركاب من تلك القرى إلى المنيا والعكس. تعاني هذه القرى الثلاث من فقر شديد وتهميش متعمد جعلهم من أكثر قرى المحافظة هجرة للبحث عن لقمة العيش، فهذه الظروف والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لحقت بمصر وسرت في كل مدنها وقراها أثرت في تلك المجتمعات الفقيرة وعززت من معدلات العنف واعتناق الأفكار المتشددة بحثًا عن خلاص حقيقي أو روحي من حالة الإفقار والتهميش التي بدت في مخيلة الوجدان الشعبي لأهل الصعيد متعمدة من قبل الدولة، وارتفعت معها معدلات الإحباط وضاقت الأرض والاحلام معًا بأصحابها، كان هذا الجو الحاد في كل معتقداته نتاجًا طبيعيًا لتلك الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

لقد بدا الخطاب الأيديولوجي كاشفًا عن أيديولوجيا الإفقار المتعمد، أو الإفقار عبر الإهمال لتلك المحافظات، فالخطاب الروائي قصد كَشْف حقيقة ” تلك الأيديولوجيات التي لا تبدو – ظاهريًا – نظامًا فرضته أجهزة الدولة العليا بوصفه مجموعة من التصريحات على الشعب، إنما جاء عبر إجراءات معقدة اعتمدت أساليب وتقنيات دقيقة استطاعت من خلالها أن تكيِّف المجتمع وممارساته اليومية وفقًا لإرادتها بهدف الهيمنة وفرض السيطرة على الحياة والواقع.()

وظَّف الراوي السرد الفسيفسائي ليرسم لنا الفقر المستشري في ربوع قرى الحدث الروائي، حيث العوز يطل بوجهه من كل جانب، وترتسم صوره الكئيبة فوق جدران البيوت الطينية العتيقة التي تشي بواقع مؤلم لحياة مجموعات بشرية في نهاية القرن العشرين، “كان بيته مختلفًا حوائطه من ” الطوف” الذي تتراص فيه جواليس الطين المعجون بعناية ودأب بعد أن يلف في التبن، ويهندس ليأخذ شكلًا مستطيلًا أو مربعًا، سيان، فهو في النهاية سيدغم في أمثاله بينما يرتفع البنيان البسيط بقدر ما تسير من داخله، وتمتد فلُوق النخل بعد أن ثبتت أطرافها في الحوائط، ويفرش الجريد، ومن فوقه قطع النايلون، بعد أن يفتحوا أكياس السماد الفارغة، وفوقها طبلية طين بوسع السطح كله() كانت هذه صورة حقيقية لمنازل الطبقة المتوسطة في صعيد مصر، تعكس حالة الفقر الشديد الذي يعانون منه ويحييون بداخله، برضا ظاهري، وقهر ووجع داخلي؛ دفعهم مستقبلًا للهجرة لتكون طريقًا للنجاة من الفقر والإفقار والتهميش والغربة داخل الوطن. ” هاجر عطا الله مثلك يا ولدي، وصنع جهاده الجهاد الذي نسيته أنت واختصرته في هجران بلدك وأهلك وحمل السلاح، هجرته كانت من نجع لقرية، وهجرتك أنت كانت من دولة إلى دولة وتوالت الدول()

صارت الهجرة ثقافة شعبية، ثقافة تعكس حالة الإحباط الشديد نتيجة الفقر أو الإفقار المتعمد لأبناء الوطن” إن الثقافة منذ بدايتها حاربت الطبيعة ، لم تمنح الإنسان القوة والسرور والنشوة، بل عرقلت فيه زخم الحياة، وملأته حزنًا وانكماشًا، إن هدف الأخلاق والثقافة كان الانتقام من تصرفات القوي، وبالتالي من مجرى الحياة؛ لأنها بلا مبرر فلا يستغرب أن تثور ضحية الحياة ضد الحياة، وتُكنّ لها الغل وتُصمِّم على الانتقام منها() لذا اختار ابن الصعيد أن يهاجر بحثًا عن الخلاص المتمثل في العدو الحقيقي له وهو الفقر، فاختار أن يكون صيدًا سهلًا في يد أصحاب أيديولوجيا العنف ليصبح ضحية الحياة قاتلًا مأجورًا للحياة، كل الحياة، حتى الحياة التي تسري بداخله ” تقدَّم إليه وسأله فجأة بصوت أجش: راح يجاهد: – يجاهد؟؟!

– أخذه الإخوة إلى أفغانستان .. ثم التفت إلى أقفاص الطيور وواصل

– سيقبض ألف دولار في الشهر، وهو يبيع أباه بعشرة جنيهات()

هاجر حسن حيث الخلاص من الحياة الفقيرة، لينهي بيده حياته وحياة أمثاله من البسطاء الفقراء الذين أُقحِموا في تلك الحرب الملعونة في أفغانستان، فصار ضحية أيديولوجيا الفقر هو أحد أهم أعداء الحياة، أصبح ضحايا الفقر صيدًا سهلًا في سوق النخاسة الكبير، حيث يبيع الفقير نفسه؛ ليتحول الصيد الثمين لقاتل مأجور موعود بالحياة والرفاهية حيث الدولارات والحسناوات ” وهنا وجدوا لذكري فائدة أرسلوه بين المساجد ليلتقط شبابًا بعد أن يضعهم تحت عينه أيامًا ويسوقهم إلى مسجد الرحمن ليتولى الشيوخ بقية المهمة ….. ثم تنفرج أساريرهم حين يعرفون أن جهادهم ليس من أجل الآخرة فقط، إنما نصيبهم من الدنيا دولارات من بلاد النفط، وبنات روسيات جميلات إن أسروهن، يكُنَّ ملك أيمانهم() إن فضاء النص يؤكد أن أهم أسباب انتشار أيديولوجيا العنف والتشدد هو الفقر الذي يدفع نفوس الشباب إلى معاداة الحياة، والسعي للخلاص من الفقر الجاثم فوق صدورهم عبر التشدد وبيع أنفسهم لشياطين العنف والدم.

يكشف خطاب الرواية عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني للمجتمع محاولًا لفت أنظار أصحاب السلطة الحاكمة لحقيقة ما يحدث للمجتمع المصري من تصدع وانهيار، لو استمر فسيدفعه للمجهول واضعًا بين أيديهم مفاتيح العلاج.

لم تكن الهجرة للعنف هربًا من الفقر هي السبيل الوحيد الذي قصده الشباب المصري، فهناك سبيل الهجرة للعمل في صحراء البلدان العربية بحثًا عن لقمة العيش في هجيرها، لكن الصحراء كالعنف والفقر لم تيسر له الحياة التي سعى إليها، بل التهمته هي الأخرى ولم ترده لأهله حيًا أو جثة تدفن في تراب الوطن ، افترستهم وتركتهم للمجهول، عاشوا ضحايا للفقر، وماتوا ضحايا للعنف الموجه ضد الفقراء، ماتوا وبقيت معاناتهم حبيسة صدورهم المحترقة، لم يعرفها أحد، كيف عاشوا، وكيف ماتوا؟ ولماذا كانوا هكذا وقودًا للرأسمالية المتوحشة في ذلك الزمان؟ ” استمرت حياته هكذا شهورًا قليلة وذات ليلة قرر أن يهاجر إلى العراق، لم يكن مشحوتًا مؤمنًا بما يقوله صدام حسين عن صد الحرب الصليبية على بلاده، ولا بحديثه عن تحرير فلسطين، فصاحبنا لم يكن مواليًا إلا لنفسه، كرشه وفرجه، وقبلهما جيبه وزجاجات عرق البلح ….. كان مأجورًا يا ولدي مرتزقًا مثل بعض من شاهدتهم وصافحتهم على قمم البلاد أو عند السفوح الممتدة في بلاد بعيدة..

– مشحوت كان مثل حسن الفارق بينهما أن الأول ذهب إلى من أجَّروه دون أن يعرف كم سيقبض ؟ وما هي مهمته بالضبط؟

– وعدوا مشحوتًا هناك بمرتب شهري لم يكن يحلم به، وقالوا له أيضًا إنها القادسية الجديدة، ضد الفرس الروافض أعداء الإسلام، ثم قالوا له إنها أم المعارك ضد الغرب الحاقد() هكذا كانت حياة مشحوت ابن الفقر والاغتراب، أصبح دون أن يعي عدوًا للحياة، بائعًا حياته مقابل المال دون أن يدري أنه يرسخ لأيديولوجيا الفقر في العالم. ” هل تعرف رجلًا من بلدكم اسمه مشحوت؟

– هو من بندر المنيا وتزوج امرأة من بلدنا

– كان زميلي في الجيش

– زميلك كيف؟

– نعم كنا ننقل مؤن الجيش إلى الخطوط الأمامية سنوات، وظللنا على هذه الحال إلى أن ضرب صاروخ أمريكي شاحنته فتفحمت تمامًا.

– وأين دفنتم جثته؟

– لقد لقى ربه ولم يبق من جسده شيء() هكذا فرضت أيديولوجيا الفقر أو الإفقار الحياة التعيسة على أبناء الفقراء فأصبحت الهجرة مسلكًا وطريقًا إجباريًا.

لم يكن في بيت أبو سريع سوى الزوجة وأبنائها … لأن الأب في غربة وراء الخبز والملح، كان قبلها بأيام قد حمل على كتفه كيس بلاستيك به بعض أغراضه البسيطة ورحل مع الراحلين إلى ليبيا … ومن لحظتها جلس الصغار ينتظرون الحلوى التي وعدهم بها. الحلوى قبل الخبز أحيانًا ، هكذا يفكر الأطفال، أما الأم فقط كانت تتخبط في حيرة وهي مهمومة بتدبير كِسَر البتاو وشيء يِبلَّع معها .. بعد شهور جاءتها منه خمسون جنيهًا، أما هو فلم يعد حتى الآن، وتوالت على أسماع أهل القرية حكايات عن غيابه() إن الخطاب الروائي يكشف لنا عن أيديولوجيا الإفقار لمجموعات كبيرة من المجتمع، بهدف السيطرة عليهم، والإبقاء عليهم في قبضة القوة الغنية الحاكمة، ودفعهم للبقاء في صراع دائم مع الحياة ومشكلاتها، حيث يمكثون في عوز اقتصادي ومعاناة شديدة، كي يضمنوا لهؤلاء المتحكمين في المجتمع / العالم ” أن يظلوا بمنأى عن أي ركود اقتصادي أو زعزعة سياسية أو اجتماعية، إن الطبقية هنا تسعى للحفاظ على مركزها أو موقفها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المميز على حساب أولئك المضطهدين اقتصاديًا(). إن الرواية تعكس واقع أبناء الصعيد في مجتمعه الافتراضي المنصوص عليه في الحدث الروائي، يكافحون من أجل إطعام أطفالهم أو الحفاظ على أنفسهم قيد الحياة. إن أيديولوجيا الإفقار نجحت عن غير قصد في أن تحول هؤلاء المهمشين من مجموعات بشرية مروضة إلى مجموعات بشرية تعادي الحياة وتتبنى العنف والتشدد سلاحًا قويًا في وجه السادة أحيانًا أو في وجه مجموعات بشرية تقاتل في صفوف السادة ضد سادة أُخر يسعون للهيمنة على الحياة والمجتمع.

(6)

أيديولوجيا العنف

انطلقت رواية السلفي من منظور فكري ، يعكس وجهة النظر الخاصة بها للمجتمع المصري، التي تمثلت مفهوم كارل بوبر للمجتمعات، حيث قسَّم المجتمعات إلى مجتمعين متناقضين تتصارع فيهما الرؤى والتوجهات، مجتمع منفتح حر يُقدِّس حرية الفرد، وسيادة القانون والديمقراطية، يُقدِّس حرية الفرد التي يراها قوام هذا المجتمع المستنير الذي استطاع أن يبني الحضارة البشرية المتقدمة، ومجتمع ثان يمثل الرجعية ويقف نقيضًا للمجتمع الحر في كل شيء، فهو مجتمع لا يرى للفرد حرية منفردة دون حرية الجماعة، فهو يُقدِّس الجماعات على حساب الأفراد، ويقوم على نظام عصبي قبلي قوامه الطاعة العمياء لرأس الهرم المسيطر، وهذا المجتمع استطاع أن يبني العنف اليميني المتطرف، وكذلك الاشتراكية والشيوعية المتطرفة فكريًا، إن هذا المجتمع يقف مناهضًا للمجتمع الحر المنفتح وكأنه يقاوم الحضارة والحرية والحياة لصالح القمع والاستبداد والرجعية()

عكست رواية السلفي صراعًا أيديولوجيًا ثلاثيًا أعقبه انهيارًا في الثقافة المصرية، كان هذا الصراع يعبر عن ثلاث أيديولوجيات متناقضة، داخل المجتمع المصري وهي أيديولوجيا المجتمع الحر المتمثلة في الليبرالية والديمقراطية، وأيديولوجيا اليسار الماركسي المنغلق، والأيديولوجيا اليمينية المتمثلة في السلفية الرجعية المنتسبة لما يعرف بتيار الإسلام السياسي المتشدد. لكنَّ الرواية توقفت كثيرًا أمام الصراع الثنائي بين الرجعيتين اللتين هيمنتا على الساحة المصرية في حقبتي الستينيات والسبعينيات، وكان الصراع بينهما قد تجاوز الجانب الفكري إلى صراع عنيف داخل الجامعات المصرية، انتقل بعدها إلى عموم المجتمع المصري، ولم يقتصر على جدران الجامعة. كان هذا الصراع يعكس رؤيتين سياسيتين حكمتا مصر على التوالي، رؤية تبناها عبد الناصر يوم توجه للاشتراكية منهجًا للحكم والتفكير محاولا – كما ذكرت سابقًا – تأميم الفكر والحياة والدين وحصرهم في نطاق ضيق للغاية تملكه السلطة وتنفرد بالحديث عنه وبه، حتى انتهى بها الأمر إلى الاحتكار التام لكل شيء، وبرحيل عبد الناصر وتولي السادات الحكم، تغيَّرت المفاهيم والأساليب – لكن بقيت الرغبة في الطغيان والاستبداد – وسعى الحكَّام الجدد إلى إبعاد تركة عبد الناصر الاشتراكية ومحاولة مواجهتها والتخلص منها عبر إحياء اليمين الديني المدجن، فسعى لإخراج الدين من محيطه الضيق الذي وضعه فيه عبد الناصر؛ ليواجه توغل الاشتراكية الناصرية، شريطة ألا يتوغل الدين في المجتمع والسلطة وأن يبقى رهينًا للإدارة السياسة التي سمحت له بالتواجد، وأن يعمل في خدمتها، لكن هذا لم يحدث فسرعان ما استطاع التيار الديني المتشدد أن يقوى ويستقوى على الحاكم الذي بعثه للحياة.

” كان هذا أيام شهر العسل بين الملتحين ودولة السادات قبل أن يغدروا به، ويخطفوا روحه من دنياهم القاتمة() فشلت محاولات تدجين الدين وأصحابه لخدمة مصلحة الحاكم ونظامه، فسعى لتغيير أيديولوجيته؛ لكن القدر لم يمنحه أن يندم على محاولات التدجين ودعم هذا التيار” لكنَّ السادات لم يعذبه الندم طويلًا فقد نزف ندمه بين جنوده() إن الوعي الروائي في رواية السلفي كان وعيًا إيجابيًا ملتزمًا بالأيديولوجيا الإصلاحية الناقدة، التي سعت لها الرواية منذ عباراتها الأولى، لقد سعى الوعي الروائي ” للتغيير:- تغيير الهياكل المتعفنة، واستئصال شأفة الظلم والاحتكار والاستغلال والمحسوبية والتقليص الفعلي من الفوارق الطبقية وفتح المجال لتكافؤ الفرص في مختلف المجالات() عبر التلقي الإيجابي للقارئ، من خلال تساؤلات المتلقي الإيجابية، التي سعى لها الخطاب عبر صدمة واقع مجتمع النص للكشف عن حقيقة الواقع الذي نحياه، ويحياه المتلقي الواقعي فيتفاعل معه إيجابيًا سعيًا للإصلاح، وعلينا أن نعي جيدًا أن المجتمعات ليست في حالة ثابتة أو جمادية لا تتحرك ولا تتغير، إنما هي في حقيقتها – حتى وإن بدت غير ذلك – متغيرة متطورة ومتجددة، ويلعب العلم والأدب دورًا مهمًا في هذه العملية.

(1/ 6)

أيديولوجيا الاستعلاء النخبوي

ذكرت سابقًا أن مشكلة المجتمع الكبرى هي الصراع بين تأميم الفكر والدين والحياة في مصر في الحقب التي أعقبت يوليو عام 1952م ومحاولات التدجين التي هيمنت على حقبة السبعينيات، وقد أنتج هذا الصراع نوعًا من الاستعلاء الفكري والسياسي، ودعاوى الحق الأوحد، الصوت الأوحد، والرؤية الواحدة السليمة، إن هذه النظرة الاستعلائية مهدت للصراع بين الأيديولوجيتين من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى، بعاداته وتقاليده وثقافته وتسامحه. إن الاستعلاء كان هو اللبنة الأولى في بنية الصراع الطبقي الذي ارتبط ببزوغ فكرة السلفية الرجعية في مصر، فلم تكن الماركسية أو الاشتراكية كما يطلقون عليها، بعيدة عن السيطرة والهيمنة والطغيان، في حقبة حكمها للبلاد، بل كانت في جوهر تطبيقاتها في مصر رجعية أقرب منها للفاشية الصارمة في تعاملها مع أبناء المجتمع فكريًا، أو سياسيًا ودينيًا، ارتبط هذا الطغيان الفكري بالاستعلاء وتحقير الآخر، وهذا ما دفع الحقد والضغينة والتشدد اليميني للنمو والتمدد في عقول بعض فئات المجتمع.

فلقد تعمقت الفكرة الماركسية في عقل فكري” وصارت قضية حياته، ومنحته موقعًا في الاتحاد الاشتراكي العربي الحزب الواحد الذي حكم مصر أيام حكم جمال عبد الناصر() إن هذا الانفراد بالحكم والانفراد بالصوت الواحد والرؤية الواحدة هو الذي دفع الاشتراكية فكرًا وشخوصًا إلى الاستعلاء، فهذا فكري أحد شخوص الرواية يتعملق ويستقوي بما آل إليه حال الوطن ” في أيام مجد هذا الحزب كان فكري يختال أحيانا بما في يده من قوة() إذا كان هذا هو حال أحد المثقفين الناضجين فكريًا لم يستطع أن يقاوم بريق السلطة وقوتها – رغم ضآلته سياسيًا- وراح يتعالى بها على بسطاء الوطن في صعيد مصر، فكيف كان حال حمقى الأنظمة ومُدَّعي الفكر ممن يجيدون امتلاك السلطة وركوب كل موجات الثورات والحكم، لابد أن هذه الحالة قد استشرت وتمكنت منهم، حتى أحدثت صدعًا كبيرًا في بنية المجتمع، لكن النص الروائي اكتفى بالتعبير عن الاستعلاء بشخصية فكري موظفًا فضاء النص للتفاعل وخلق صور متخيلة قد تكون أكثر تعبيرًا مما لو لقَّن النص الروائي متلقيه صور الاستعلاء، أقول لقد أكمل فضاء النص صور الاستعلاء المسكوت عنها عبر استدعاء ذاكرة المتلقي لنماذج الاستعلاء السلطوية المنتشرة في المجتمع لتكون الصورة أكثر تعبيرًا وصدقًا، وليُعمِّق النص الرؤية أمدنا بصورة استعلائية أخرى تؤكد ذلك الاستدعاء للذاكرة المجتمعية لصور الاستعلاء ” لم يكن فكري في تلك الأيام رجلا ثرثارًا يفرض نفسه على الناس، بل كان يجلس وسطهم كالأستاذ بين تلاميذهم() إن جلوس فكري بين أبناء قريته، بوصفه أستاذًا تؤكد فكرة الاستعلاء اللغوي والفكري، فلقد فرضت صورة جلوسه بين أبناء شعبه لا بوصفه واحدًا منهم إنما بوصفه الأستاذ الوحيد الذي يملك العلم / الفكر / الحقيقة / السطوة والقوة، إن فكرة الجلوس هنا لا تتماشى مع منطق العقل والمعرفة والعلم إنما من منطلق الجاه والسلطان والاستعلاء، وتؤكدها أسئلة بسطاء القرية متمثلة في شخصية عطا الله ” فيسأله عطا الله:سهلها علينا يا أستاذ() فينتشي فكري بهذا السؤال المحمل بمضامين القوة والديكتاتورية الفكرية الذي يشعره بأنه الوحيد الذي يعرف ويفهم، ويمتلك كذلك سلطة التلقين والتبسيط كما كانت تفعل السلطة في ظل حكم الحزب الواحد لذلك يعود فكري ” فيغرف من بئر معرفته العميقة ويوزع على أفهامهم تبسيطًا لما قال.()

حاول النص الروائي صناعة التسامح الفكري بين أطياف المجتمع دون تفرقة، سعى لذلك سعيًا حثيثًا كي يعيد إنتاج روح التسامح التي تُميِّز بها الفلاح المصري عبر التاريخ، لكنه اصطدم بالسلطة التي امتلكت كل شيء، وأمَّمت كل شيء في مصر حتى الدين والتدين، التاريخ والفكر، فصارت هي فقط التي تستطيع أن تفعل، وحولت المواطن إلى مجرد متلقٍ سلبي لا دور له في وطنه مطلقًا خلاف العالم المحيط به، أو حتى مصر قبل 1952م؛ “ولأن جمال عبد الناصر بُنيت في عهده مساجد في كل مكان، وأُطلقت إذاعة القرآن الكريم ومدينة البعوث الإسلامية فقد حرص فكري على ألا يبعده عن الدين اقتناعه بالشيوعية مسلكًا اقتصاديًا وسياسيًا() يبرز النص إنجازات حكم عبد الناصر المتمثلة في البناء، بناء المساجد، مدينة البعوث، وإذاعة القرآن الكريم، سعى هذا النظام إلى بناء الجداران والهياكل، لكنه لم يسع قط لبناء الإنسان المصري عبر عقله وفكره؛ حتى يستطيع أن يقاوم الفكر المنحرف القادم من كل مكان في العالم، بل بنى المساجد والمدن وتركها خاوية، جافة من منابع التفكير وتعدد الآراء حتى سَهُل فيما بعد اختراقها والهيمنة عليها، وتوجيهها إلى الوجهة التي يريدها أصحاب الاختراق الفكري،؛ لأن الدولة أممت الفكر والرؤية والدين وحولت المصريين لمجرد دُمى.

كل هذا قتل التسامح الذي سعى النص الروائي إلى إعادته للحياة داخل الروح المصرية، ، اصطدم التسامح بالعنف والأُحادية الفكرية وعدم قبول الآخر؛ لأن نظام الحكم كان قد أسَّس لرفض كل شيء، من فكر ووجهات نظر متعددة، وفرض رأيه هو فقط، وهذا ما أحدث التماهي النفسي داخل المواطن المصري؛ فأمَّم هو كذلك كل شيء؛ وانطلق ليؤمن بفكره فقط ونسقه ويُجهِّل الآخرين، ويُكفِّرهم، فتحول من مجتمع متسامح إلى مجتمع عنيف قاسٍ. اجتهد فكري أفندي في المزج بين الدين وأخلاق المجتمع المصري وبين الرؤية الاشتراكية وحاول زرع هذه الروح المتسامحة المتقبلة للآخر داخل أبناء قريته ” ما قرأته في الكتب الحمراء مدني بطريقة أرى بها حقيقة الصراع في مجتمعنا والعالم، أما في المسجد فأتوه سابحًا وراء روحي لأرى بها حقيقة الكون كله() رغم هذه الروح الساعية نحو التدين، وقبول الآخر، والجمع بين الروحي والمادي، فإن هذه المساعي قوبلت بالرفض من قبل الآخر الذي تشرَّب روح الأحادية والتأميم الفكري بعد أن تماهى مع السلطة الحاكمة؛ بسبب الاستعلاء النخبوي لفكري – كما أشرت سابقًا – مما أوغر الصدور ، ولم يكن الرفض رفضَا فكريًا فقط إنما تجاوز الفكر واتجه إلى العقيدة والتشكيك فيها مما يعرض الحياة للخطر ” وحين صرخ فيه حسن أبو سرحان ذات يوم : أنت شيوعي كافر.. ظننتك تبت وأنبت والآن انكشف معلوبك تتقرب للناس بصلاتك؛ لتجذبهم إلى أفكارك العفنة().

إن أية محاولة لتأميم الفكر والرؤية وقتل الاختلاف وتعدد الرؤى داخل أي مجتمع تسهم بشكل كبير في إنبات روح الاستعلاء والعنف، والعنف المضاد، وتهدد السلم المجتمعي، وتدفعه إلى الرجعية والتخلف، وهذا ما أسسته فكرة الاشتراكية القائمة على التأميم التي هيمنت على نظام الحكم طيلة حكم عبد الناصر؛ وهيأت البيئة للعنف والصراع في السنوات التالية لرحيله.

(2/ 6)

هناك انقسام حاد وجذري في منطقة الشرق الأوسط مثلها مثل جميع بقاع العالم، لكنَّ الفيصل في الهدوء والاستقرار والتوتر والعنف هو الحكومة الديمقراطية والحكومة القمعية ، بين الانفتاح الانغلاق ، بين الاعتدال والتشدد، إن العدو الأوحد لكل حضارة ومجتمع مستقر هو القمع والتطرف وسياسات التأميم الفكري والتدجين، سواء كان هذا القمع دينيًا أو ماركسيًا أو ليبراليًا، ” فمن القمع يتدفق التطرف عندما يشعر المواطن بالفشل في تأمين الاحتياجات الأساسية، وتتلاشى الآمال في المشاركة السياسية ولا يتمكن الإنسان من التعبير عن رأيه بحرية، وأمان من هنا يولد الاستياء العام ويتجذر التطرف داخل النفوس البشرية () وقد يحل التطرف باسم الدين محل التطرف باسم الماركسية والليبرالية، وهذا ما حدث في مصر عقب رحيل عبد الناصر وتولي السادات وتحوله من فكرة تأميم الفكر والدين لصالح الاشتراكية إلى محاولة تدجين الفكر والدين لصالح التوجه الديني ، وتحولنا من فكرة القومية العربية إلى الجماعة الإسلامية، وبين الفكرتين أو الرؤيتين بقي الرأي الأوحد والحجر على العقول خاصة أن ” الكثير من المثقفين العرب – يعتقدون – أن الوعي التاريخي يقتصر على إحياء التراث – و- يلجأ هؤلاء إلى الاهتمام بالكتب القديمة ليس من أجل فهم التاريخ واستيعابه من أجل تجاوزه، بل من أجل جعل الماضي مثلا أعلى ينبض بالاستمرار بالعيش فيه، يعيشون في الماضي بدل أن يكون الماضي جزءًا من تاريخ يخرج من المستقبل. هناك فرق كبير بين الرؤية الماضوية والرؤية التاريخية. الأولى تتوهم الثبات فتتوقف عنده والثانية ترى الأمر حركة دائمة وتجددًا مستمرًا لا يتوقف، الأولى تستسلم لمثل عليا ماضوية غالبًا ما تكون وهمية ، والثانية توظف التاريخ لخدمة الإنسان والمجتمع والأمة() لكننا في مصر ونتيجة لمرحلة تأميم الفكر والحياة والدين، بقينا أسرى الرؤية الأولى التي تستسلم للماضي وتحيا فيه وتريد فرضه على الحاضر والمستقبل، إن هذا التوجه هو الذي ساد فكر الجماعة الدينية في مصر عقب سعي السادات لمحاولة تدجين الفكر والحياة والدين، وتغيير الأيديولوجيا من اليسارية الماركسية إلى اليمينة الدينية، وهذا ما عكسته الرواية بوضوح” تمشي وراء شيخك أعمى كالخروف الضال، تمشي كما يمشي أسعد في الزمان الأول، شيخك يردد كالببغاء كلامًا مسجوعًا وراء شيوخ قدامى، عاشوا في القرون الغابرة، جاوبوا عن أسئلة زمانهم، ثم تدثروا بالحصى، وصمتوا إلى الأبد، لكنَّ ما قالوه عن أيامهم صار معصومًا في أيامنا، اشتغل الورَّاقون الخطاطون وامتلأت الأرفف بالكلام، وصارت إجاباتهم القديمة ترد على أسئلتنا الجديدة إنها المأساة()

إن الرواية أبحرت حيث الاتجاه الديني الآخر في المجتمع، فبرغم أنها كانت تثير فكرة الجماعة الإسلامية المتشددة وثقافتها القائمة على تقديس القديم دون وعي وتجديد، فإنها أشارت إلى أن هذ التوجه لم يكن قاصرًا على المسلمين فقط، إنما أصاب أيضًا المسيحيين، فبدا عليهم تقديس القديم دون وعي ، ودون رغبة في التجديد، وتوقفوا عند كلام قديم مر عليه مئات السنين، رافضين فكرة مسايرة الحاضر المعاش، فعلى لسان الراعي يوسف أبو إسطاسي تقول الرواية” راعي الكنيسة يقول لنا كلامًا غريبًا، ويطلب منا أن نردد وراءه، أنا أغلق فمي ولا أنطق إلا بكلمة أعرف معناها وهي آمين() ساد المجتمع المصري الفكر المتشدد المنغلق، ورفض الآخر، والانقياد للقديم، ومعاداة الحاضر المعاش، ناسين أو متجاهلين أن لكل زمان خصوصية تختلف قليلًا أو كثيرًا عن الزمن السابق أو اللاحق، إن هذا التناسي أو التجاهل جسَّد معاناة المواطن المصري على اختلاف معتقداته ” على الأقل صاحبكم يقول كلامًا نفهم بعضه ويعرف أن كله ينشغل بأيامنا وأحوالنا أما القساوسة فيرطنون باليونانية أو القبطية القديمة؛ لنظل مسحورين بالأصوات التي تخرج من أفواههم وترفعهم فوقنا.()

إن عملية تدجين الحياة لم تستطع أن تواكب حركة التغير المجتمعي أو العالمي والحضاري، نظرًا لانغلاقها الفكري وديكتاتوريتها التي تسعى إلى امتلاك السلطة العليا والسمو الفكري والقضاء على حرية الفرد في الاختيار والتفكير؛ فازداد التطرف اليميني في مصر؛ وسعى لتقسيم العالم إلى عالمين من وجهة نظره المنغلقة ” واختفت في عينك الحدود، فوطنك هو ما في رأسك من أفكار، وأينما كانت فكرتك كانت دولتك، وإن شئت أن تحدد لك خريطة قلت من غانا إلى فرغانة، وقسَّمت العالم إلى فسطاطين: دار إسلام فيه إخوانك حاملو السلاح والأفكار القديمة ودار حرب وهو بقية العالم() أصابهم الانغلاق الفكري التام فراحوا يقسِّمون العالم وينعتون كل من خالفهم الرأي بنعوت تتماشى مع عقيدتهم المتشددة ، فهناك العميل المتآمر، وهناك الخائن للوطن وللقومية، إذا كانت السلطة أو الأيديولوجيا المهيمنة تنتمي إلى الرجعية الماركسية والكفر والإلحاد وعدو الله والدين إذا كانت الأيديولوجية المهيمنة هي الرجعية الدينية، ومن هذا المنطلق وصف الابن في رواية السلفي أساتذته في كلية الهندسة بالكفر والمروق الفكري؛ لأنهم خالفوه في وجهة النظر” طالما قلت لك وأنت ترمي بعض أساتذتك في كلية الهندسة بأنهم كفار ، وأن قتلهم واجب. كنت تدوس على أضراسك، وتقول: – هؤلاء لا يعرفون إلى الله سبيلا() بل زادهم صلفهم وجهلهم أن خالفوا الدين الإسلامي الذي دعا إلى طاعة الوالدين والمعاملة الطيبة والقول الحسن لهم، فالابن في الرواية يهاجم الأب والأم معًا ويصفهما بالكفار ” فكم من وقت ضيعته بعيدًا عنك حتى صرت هكذا، ولم أدرك حجم خطيئتي وفجيعتي إلا حين صرخت في وجهي أنت كافر، ووصمت أمك بأنها كافرة() لقد أعمتهم الأيديولوجيا المتشددة عن الرؤية وقادت عقلهم إلى الجنوح الفكري العنيف، الذي فرض عليهم تكفير المجتمع ،الأسرة، الأب والأم، وهذا الكفر الذي أطلقوه تجاه المجتمع استوجب عليهم التعامل العنيف من فرض رأي وأيديولوجيا بالقوة.

كانت أيديولوجيتهم تنطلق من عدائهم للمجتمع من ناحية رفض السلطة لتطبيق شرع الله، فالإسلام في هذا الوطن غريب، لذلك تجدهم “يثرثرون ليل نهار ويذرفون دموع التماسيح على الشريعة الغائبة والمجتمع الجاهلي، والدولة المارقة() لذلك فهم فقط أصحاب الحق في رعاية المجتمع وتوجيهه، وعلى المجتمع الانصياع لهم؛ لأنهم من وجهة نظرهم” يسعون إلى أن يكون شرع الله حاكمًا بيننا() ونظرًا لرفض السلطة الظالمة لتطبيق شرع الله فلقد عادوا إلى زمن الجاهلية” قال لبعض الشباب على ناصية الشارع- عدنا إلى زمن الجاهلية . ورفعوا عيونهم إليه مندهشين فأفصح:- نحن غرباء ويومًا ما سنفتح هذه البلدان الكافرة وندعو فيها إلى الإسلام من جديد()

“إن الذين يرفعون شعار تطبيق الشريعة الإسلامية يهملون حقيقة أن الشريعة شيء والفقه شيء آخر، فالأولى معطى إلهي، والثاني فهم بشري، ويهملون التمييز بين الشريعة والقانون ، فالقانون يصنعه بشر، وعندما يطلبون تطبيق الشريعة فإنهم يريدون تحويلها إلى قانون تصنعه الدول وتسيطر عليه، وبقاء الشريعة رؤية دينية تقرر ما عداها أقوى وأكثر نفوذًا مما لو تحولت إلى مجرد قانون()0

لقد بدا واضحًا أن أصحاب الأيديولوجيات المتشددة والعنيفة يعانون من حالات انفصام نفسي واضح؛ لأنهم نتاج طبيعي لتلك البيئة الفكرية القائمة على التسلط والتأميم والتدجين للفكر والرأي والثقافة والدين، هذه الرؤية التي سعت لتسطيح كل شيء، فعانت كل الأيديولوجيات السائدة في مصر من الانفصام النفسي وعلى رأسهم الأيديولوجيا اليمينية العنيفة، فلم يسلكوا مسلك الإسلام إلا في المظهر فقط اللحية والجلباب القصير، واللغة الفصحى، لكن عندما تتبع سلوكياتهم تجدهم خلاف ما يعلنون وما يبدون عليه، فهذا الشيخ حسن الذي ينادي بالخلق يخالف ما يقوله ” استأذنته لتدخل وراء دجاجتهم التي طارت فوق سطح بيتهم إلى سطح بيت سرحان، فأومأ لها موافقًا وهو جالس يتعتع في كتاب ذي جلدة خضراء متينة…. فلما توغلت في البيت وغابت أغلق الكتاب، مطمئنًا إلى نوم أمه المسنة العليلة، … فهرع نحو الباب الموارب دخل وأغلقه هي تبحث عن الدجاجة وهو يبحث عنها؛ حتى حشرها في ركن الحجرة المظلمة. فقالت له بصوت واهن- عيب – يا شيخ حسن أنت تعرف ربنا … لم تفهم منه شيئًا، لكنها أدركت من حركات يده الجوع الذي قفز من عينيه فاهتزت له العتمة إنه يريد بها شرًا. صرخت ثم ضربته بين فخذيه وأفلتت جريًا نحو الباب() إن هذا الانفصام النفسي الواضح في شخصية الشيخ حسن ممثلا اليمين المتشدد يعكس الحالة المزرية في مصر دينيًا، فكريًا، سلوكيًا، وعلميًا، فهؤلاء لا يملكون أي علم أو فكر أو ثقافة يعتمدون عليها في فهم الدين والحياة ” وهو جالس أمام البيت يتعتع في كتاب ذي جلدة خضراء متينة معتمدًا على ثماني سنوات من الدراسة جعلته قادرًا على فك الخط() شخص يحمل لقب شيخ ويُكفِّر الناس، ويفتي وهو لا يملك من العلم والدراسة والكتابة سوى ثماني سنوات، إنه واقع الحياة، الثقافة، العلم، الأيديولوجيات في مصر، هذا الجهل هو ما دفعهم إلى تفسير الدين وتأويله وفق قصور واضح في الفهم والعلم والدراسة، كان أقرب للتضليل منه لسوء الفهم. كان الجهل والقهر هما اللذان أسهما في إنتاج حالة الفصام النفسي العميق في الذات المصرية، التي عبَّرت عنها الرواية في مشهد العم يوسف وبكاء أسعد ” فربت الرجل على كتفه، وهز رأسه، ونظر إليه مليًا في شفقة، مستعيدًا كل ما سمعه عن حكايات القهر التي يكابدها مع أبيه صاحب الصوت الأجش والكرش الكبير() لقد رفض أسعد أن يرافق أقرانه وفضل مصاحبة الغنم وتقليدهم، بطريقة مهينة له، وعندما منحه العم يوسف الحلوى وطلب منه أن يلهو مع أقرانه بكى وصمم على رأيه، ومصاحبة القطيع وإهانة ذاته، إن هذه الصورة تعكس بوضوح ما يصنعه القهر والكبت في النفس البشرية، فما بالك لو كان هذا القهر منظمًا ومستمرًا؛ فإنه سينتج إرهابًا فكريًا شديدًا كما حدث مع أسعد الذي كبر معتنقًا ومتماهيًا مع صور القهر التي عاشها في طفولته وصباه.

(3/ 6)

المواطن / الآخر

تعد المواطنة ” خاصية تجعل الإنسان صاحب حقوق يمنحها إياه القانون الناتج عن اتحاد الأفراد() لكنَّ روسو يرى المواطنة نابعة من” الصداقة والأخوة فالمواطن صديق وأخ. المواطنة سعادة تتشارك مع الآخرين ومشاعر تتقاسم وإياهم فهي علاقة إنسانية، إنها سعادة اجتماعية. ترتبط المواطنة عند روسو إذن بالحب والأخوة والسعادة. يكمن نطاق المواطنة العاطفي، في المحبة والعطف والتربية المرفقة تملأه عدلًا ورحمة وعليه فالاتحاد هو اتحاد قلوب شفافة يتأسس على المودة والرحمة والثقة وتفتح الأرواح() إن رؤية روسو تعكس المواطنة الإنسانية القائمة على أسس فطرة الإنسان المشمولة بالحب والمودة قبل أن تكون مواطنة القانون، تلك المواطنة التي تمارسها بعيدًا عن نطاق القانون، في المسامرات في الحفلات واللقاءات العائلية أو الصداقة أو حتى في وسائل المواصلات.

لكن المواطنة القانونية” هي التي تستوجب الشعور بالهوية المشتركة بين المجموعات البشرية التي تحيا في محيط ثقافي واحد، تضمهم أرض واحدة، وثقافة واحدة، هذه الهوية المشتركة قد تكون واضحة ومعلن عنها، وقد تبقى مضمرة تظهر فقط في بعض السلوكيات والممارسات دون قصد أو عي من أصحابها، إنما تفرضها الظروف المحيطة بهم، وتبقى المواطنة أو الوطنية أو القومية النابعة من حب الوطن، والتشارك فيه هي الأقوى والأوضح، فهذه المواطنة هي التي تجمع المجموعات البشرية تحت لوائها رغم الاختلافات في الجنس والنوع واللون والعرق والدين()هذه المواطنة بمفهومها القانوني العام، لكن هناك مجموعات بشرية لا تعترف بمفهوم المواطنة القائمة على فكرة الوطن، أو القوم، إنما تتعدى هذا إلى العرق أو اللون أو الدين، ويعد هذا النموذج هو المهيمن على الروح المصرية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتعمق بقوة في أوائل القرن العشرين، وشهد العديد من التغييرات والتطورات الحادة، مراوحًا بين المواطنة ” الجامعة ” الوطنية أو القومية، والمواطنة ” الجامعة ” الدينية، وكانت المشكلة الكبرى التي تهيمن على الرؤيتين للمواطنة، هي عدم الاعتراف بحقوق الآخر في الحياة الكريمة، أو تصنيف المواطنين درجات تبعًا لمعتقداتهم أو ألوانهم أو عروقهم.

لكن كل هذه الرؤى والاختلافات قد بدت في أواخر القرن العشرين كائنًا مشوهًا أو مسخًا فكريًا عقيمًا قادنا إلى مزيد من التوتر والانهيار تحت هيمنة أفكار السلطة الحاكمة الساعية إلى التأميم والتدجين، وبفضل هذا التشتت والتشدد انحرفت قيم المواطنة وأفكارها وممارساتها سواء كانت نابعة من فكرة الوطنية والقومية أو الجامعة الدينية، وهذا ما سعت الأيديولوجيا الروائية في رواية السلفي للتعبير عنه ومناقشته عبر رؤية سردية مالت للإيجاز وتوظيف فضاء النص لاستدعاء الواقع المعاش ليتلاقى مكشوفًا متعريًا من أي تجميل من خلال مجتمع النص الروائي

(1/3/6)

في مجتمع لم تعرف حضارته العريقة نظام العبودية الشهير، ودينه يؤكد المساواة وعدم التفرقة بين البشر إلا بالتقوى: تقوى الدين والعمل، وعدم التنابز بالألقاب، تنتشر العنصرية وتحقير الآخر، والنيل منه ومن شخصيته ورفض وجوده في أي محفل ديني أو رسمي أو إبداء الرأي بما يعكس حالة التدني الشديد في المنظومة الأخلاقية السائدة، ويؤكد كذلك عجز الأيدولوجيات المتصارعة في المجتمع عن تحقيق العدالة والمساواة، بل على النقيض من ذلك تُرسِّخ للعنصرية ورفض الآخر عبر عدم اعترافها بالآخر الأيديولوجي. سيطرت على المجتمع الطبقية بكل أنواعها، وصارت العنصرية سمة أصيلة نمارسها مجتمعيًا دون أن نعترف بعنصريتنا، بل خلاف ذلك ندعي التسامح والمساواة والاقتداء بالإسلام والأفكار الليبرالية.

” الرجل اسمه ” أبو سعيد ” والصفة التي تلاحقه هي كبير العبيد، نعم العبيد بعد أربعة عشر قرنًا من دخول الإسلام مصر، لا يزال مسلمون ينظرون إلى واحد منهم على أنه عبد، ويصرخ في وجهه من يغضب عليه يا أسود يا زربون() عادت أخلاق الجاهلية مرة أخرى ، إلى مجتمع لم يعرف الاستعباد لكننا توارثناه عبر الأنظمة الحاكمة عبر تاريخنا الطويل مع الاحتلال، وبرزت لتحدد خلقنا وسلوكياتنا ، ليست تجاه أصحاب البشرة السوداء فقط، إنما إلى استعباد طبقي عبر الغنى والفقر، النفوذ واللانفوذ، ووصل الأمر إلى حد التصفية الإنسانية. ” فلا يتزوجون من بناتهم ولا يزوجونهم من بنات العائلات الأخرى. اتفق الجميع على هذا حتى الغرباء الذين جاءوا إلى قريتنا وسكنوا أطرافها() وقفت الأيديولوجيا اليمينية المنتسبة للإسلام موقف المؤيد لهذه النظرة الاستعلائية العنصرية؛ لأنهم تجاهلوا هذه الممارسات، واكتفوا بأمور سطحية لا تؤثر في الأخلاق والقيم، ولا تعيد السلم النفسي والاجتماعي للمجتمع، إنما تبث الفرقة والحقد والضغينة في النفوس، فكان المجتمع يتباكى عندما يسمع قصص الصحابة؛ لكنه لا يفكر في تطبيقها، اكتفوا فقط بالمظاهر ” طالما سمعوا ” إسماعيل ” شيخ الجامع، وهو يحدثهم عن بلال الحبشي، مؤذن الرسول، كانوا يتباكون تحت المنبر و ” أبو سعيد ” بينهم، ويتحدثون عن مآثر بلال وهم يكدحون تحت شمس الظهر، لكن كلامهم لا يفارق حناجرهم يطير في الهواء ويتلاشى كأنه ندف من سحاب أجوف عابر … أما هم فظلوا سنين لا ينتفعون بما يسمعون وما يعرفون أبدًا() إننا أمام أزمة وعي أصابه العطب، وصار أزمة في حد ذاته، حيث فقد قدرته على التمييز والفهم الصحيح للإنسانية ولروح الدين، فلم يعد يفرق بين الغث والثمين؛ لأنه عبر رحلة تاريخية مليئة بالمآسي والأحقاد بنى مسلماته على أساطير مضللة شكلت جزءًا أصيلًا من وعيه، فاختلطت أموره واضطربت وحلت محلها روح العنصرية والطبقية القبيحة، فنجد ” أحدهم وكان قصير القامة متأنفًا دومًا، رفع رأسه وشمخ بأنفه في وجه” أبو سعيد ” وهو يستعد لإمامة الصلاة ثم صرخ: على آخر الزمان العبيد يرفعون أصواتهم على أسيادهم. وخرج من الصف ثم خطف حذاءه القديم وانصرف من المسجد()

إن المجتمع تماهى مع الظلم والقهر والعنصرية التي مورست ضده عبر تاريخه الطويل، حتى راح يقتدي بعنصرية جلاده وقاهره ومارس الظلم والقهر والعنصرية على إخوانه في الإنسانية وفي والفقر والقهر.

(2/3 /6)

كان من أبرز ما يمِّيز الشعب المصري التسامح وقبول الآخر، حتى إن أي غريب يستطيع أن يحيا بسهولة ويسر في مصر بين المواطنين المصريين، ولا يشعر بالغربة العميقة أو الاضطهاد، وكذلك كانت الثقافة تنجح في هضم الآخر واحتوائه ودفعه للانخراط في المواطنة المصرية، واتضح هذا جليًا في الهجرات المتعاقبة على مصر عبر تاريخها الطويل حتى أنك لا تستطيع التفرقة بين الوافد والمواطن من حيث التعامل والحظوظ في المعيشة والتجارة ” هذا أول جدار وأول دار في قريتنا يمتلكه رجل غريب اسمه سليم السويركي، جاء أبوه مهاجرًا من الصحراء هل هرب من ثأر أم فرَّ من الجوع؟ لا أحد يعلم. لأنه حي وصل إلينا قال له الناس: يا شيخ العرب. سار في الطريق نفسه الذي بدأه من جاءوا مع عمرو بن العاص فاتحين بلدنا ضربوا خيامهم على أطراف الصحراء وظلوا يرمقون الفلاحين من بعيد ويأكلون من حصاد أياديهم دون أن يعتنوا بما يزرعون . ومرت السنون حتى خلعوا جلابيبهم وحاكوا سراويل لا تنغرس في الطين ولا يبللها ماء النيل الجاري، وأمسكوا الفئوس بأيد خجولة ثم توالت ضرباتهم في الأرض حتى صاروا فلاحين يقدسون الأرض ويفتخرون بشغلهم، بعضهم ذاب في متحف الأجناس البشري الرهيب الذي يقام على كل خريطة بلدنا وبعضهم احتفظ بنسبه يتباهى به في الأفراح وليالي السمر().

تغيَّرت مصر الحديثة حتى بدت غريبة تمامًا عن كتب التاريخ وبدأت صفات طارئة تطفو على السطح وتبدو في القرنين الماضيين ظاهرة تستحق الدراسة والبحث في أسبابها ومن بين هذه الظواهر : ظاهرة الصراع الطائفي بين المسلم المصري والمسيحي المصري، التي بدت في الحقب الأخيرة من القرن العشرين ومطلع الحادي والعشرين ورقة سياسية داخلية وخارجية خطيرة، تلوح من آن لآخر في الأفق؛ لتهدد الأمن القومي للوطن وتقض مضاجع المواطنين البسطاء، وتُوظِّف لخدمة القهر والاستبداد أحيانًا.

وحاول الخطاب الروائي التعرض لهذه الظاهرة وإبراز بعض مسبباتها الحقيقية وأسباب التواري والظهور من حين لآخر، ولأن الخطاب قصد التوضيح والكشف عن مراحل التغيير في المجتمع وصوره، فقد أشارت الرواية بداية إلى روح التسامح التي كانت معروفة بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين عبر صور التداخل الواضح في القرى المصرية بينهما قبيل تيار العنف والتزمت الوافد إلينا من الخارج ” يومها وقف بطرس وسط إخوته ” حنا، ومينا، وماريا، وزكية وقال: كل واحد سيأخذ نصيبه حسب شرع ربنا وأرسلوا للشيخ ” إسماعيل ” شيخ الجامع ليأتي ويوزع الميراث بينهم وحين جاء تعلقت عيونهم بفمه، حتى نطق بما أملته عليه آيات القرآن، فأخذ كل منهم نصيبه، وتحلقوا حول الشيخ وهو يقرأ الفاتحة على روح الجميلة رزوالين() يؤكد الخطاب الروائي قيم التسامح والترابط التي كانت سائدة في مصر قبل الانجراف الواضح للتعصب والتشدد والعنف الفكري العنصري. يرغب الخطاب في توجيه الذات المصرية القارئة أو المتلقية للنص الأدبي إلى مراجعة النفس عبر خطابه الروائي واستعادة الذات المتوارية أو المهزومة أمام أيديولوجيات العنف والتعصب التي تجتاح العالم.

لقد سعى الخطاب السردي إلى كشف حقيقة هذا العنف الفكري السائد في الأجواء المصرية، موضحًا أن كل ما يبدو على السطح إنما هو نتاج لأزمة عامة تمر بها أمة تداعت عليها السنون، لقد تمثلت الأزمة في معاداة الآخر ورفضه وتكفيره، متسمًا هذا الرفض بمسحة دينية سطحية غير حقيقية، فالدين لم يقل – أي دين – برفض الآخر أو اضطهاده أو معاداته، لكنَّ التيار السطحي الذي سيطر على بعض العقول المصرية في حقب ما بعد يوليو 1952 م قد وجَّه سهامه تجاه الآخر المسيحي ومن يتعاطف معه. ” مثل هذا الرجل الطيب تراه أنت يا ولدي كافرًا وتقول بملء فيك سيدخل النار حتمًا وكأن الامر صار بيدك() راح محدودي الفكر من المتعصبين يثيرون القلاقل ويصطنعون الأزمات الطائفية من منطلق وجهة نظر ضيقة، لا تعبر عن الدين بقدر ما تعبر عن أيديولوجيات الرجعية، ” بعد العصر يمر بدار العم يوسف فلا يلتفت إليه حتى حين كان الرجل يجلس أمام الدار تاركًا ساقيه للشمس وموزعًا امتنانه على المارين من أمامه() لقد فقدت العقلية المتشددة مبادئ الفطرة السليمة التي تنادي بالسلام وحفظ الجميل لمن قدمه، فشخصية أسعد المتناقضة مكثت لفترة تحت قيادة العم يوسف الذي احتواه وعلَّمه رعاية الغنم ، لكنه ينكر كل هذا بمجرد إطلاق لحيته، ولا يطبق مبدأ إفشاء السلام الذي نادى به الإسلام، بل يتمادى في تأويلاته الخاطئة إذا ما لامه أحد على فعله ” وفي يوم ناداه العم يوسف بصوت مجروح: يا أستاذ أسعد

– لكنه مضى في طريقه غير عابئ بالنداء ولاحظه رجل كان يمضي في الاتجاه المضاد فقال له : رد على رجل في سن جدك ؛ فأشاح ” أسعد ” بيده وانتفخت عروقه بغضب عارم وأدار جسده نحو العم يوسف وقطع نحوه عشر خطوات كاملة ثم صرخ فيه أنا لا أتكلم مع نصراني كافر()

يعكس المشهد السابق صورة قاتمة عبَّرت عن ضيق الأفق وعدم الفهم الصحيح للدين، هذه الصورة التي تسببت في بعض الأحيان في إزهاق روح بريئة باسم الدين أو باسم العنف الطائفي ” هل تعلم يا ولدي أن ابن حفيد العم يوسف واسمه ” ناشد ” قتله أمثال ” أسعد ” وهم أمثالك أيضا؛ لأنهم عرفوا أنه مسيحي، لم يسألوه حين أوقفوا الحافلة التي كان جالسًا على أحد مقاعدها بل رأوا الصليب الأزرق مطبوعًا على بطن معصمه؛ فأطلقوا النار عليه دون أن يعطوه فرصة لينطق حرفًا واحدًا() يكشف الخطاب السردي أولئك السطحيين الذين يلجئون للعنف ، ويدَّعون أنهم يعرفون الإسلام وهم في حقيقتهم مجموعة من الجهلاء يسيرون خلف بعض دعاة الظلام والقهر، ونصَّبوا من أنفسهم سيوفًا مسلطة على الرقاب، فأولئك الذين يدَّعون أنهم حماة القيم والاخلاق والتعاليم السامية النبيلة هم الذين يلهثون خلف شهواتهم وغرائزهم الدنيئة؛ فيسعى بعضهم في هتك العرض تحت مسميات غريبة هي في حقيقتها وليدة فكرهم الأيديولوجي المريض ” عيب يا شيخ حسن، أنت رجل تعرف ربنا، لم تر ابتسامته جيدًا في العتمة لكنها سمعت ما قاله: حين تقوم دولتنا ستصبحين جاريتي، سأسبيك وتكونين ملك يميني، الدولة قادمة لا ريب فما الداعي للانتظار() إننا أمام صورة لمدع لا يفهم من الدين غير الجواري والسبايا، ويكمن عقله الحقيقي قيد غريزته التي دفعته إلى هدم القيم الإسلامية، التي يدَّعي زورًا أنه يسعى لتطبيقها. لقد كشفت الصورة السردية عن السطحية والدونية في التفكير لدى أولئك الساعين لفرض رأيهم بالقوة والقهر.

حاول الخطاب الروائي الكشف عن سبب هذا الغلو، وهذه السطحية التي هيمنت على التفكير، وأنتجت العديد من الأزمات الحقيقية للوطن، في القلب منها قضية رفض الآخر، وهنا لا أقصد الآخر الديني فقط، إنما الآخر بصفة عامة، فالصورة التي حلَّقت في سماء الوطن هي العنصرية واحتكار الفكر والمعرفة والدين، وصار كل من يخالف وجهة نظره ، خائنًا أو كافرًا، إن الخطاب هنا يلقي باللائمة على ثنائية تأميم الفكر وتدجينه التي طبقت في حقب ما بعد يوليو 1952م، فهذه الثنائية هي التي أوصدت نوافذ الفكر والتنوع وقبول الآخر في المجتمع، فصار مجتمعًا منغلقًا ، يرفض قبول ذاته.

الخـــاتــمة

عالج هذا البحث الصراع الجدلي بين أيديولوجيات مجتمع النص لرواية السلفي، التي تناولت حقبة زمنية مهمة، كانت فيها مصر في مرحلة تغير اجتماعي واقتصادي عميق. انبثقت هذه الحوارية أساسًا من الصراع حول الهيمنة على المجتمع وفرض الأيديولوجيا بقوة الأسلحة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، والإنسانية، والهيمنة على كل أسباب الحياة، دون الالتفات للآخر الإنساني، ولا للمجتمع وثقافته وخصوصيته.

عرض هذا البحث للصراع الأيديولوجي معتمدًا على رؤية كارل بوبر للمجتمعات الإنسانية وطبيعتها المختلفة. ومن خلال هذه الرؤية استطاعت الدراسة أن تقف على النتائج التالية:

- أبرزت الدراسة دور رواية السلفي لعمار على حسن في مناقشة قضايا المجتمع المصري المعاصر بكل تداعياته الاجتماعية والسياسية.

- كشفت الدراسة عن تبني الرواية للنظريات الفكرية : الاجتماعية والسياسة المعاصرة وتوظيفها في التعبير عن حقبتي الستينيات والسبعينيات في مصر.

- جمعت الرواية بين تقنيتي الديالوجية والمنولوجية في مناقشة الأيديولوجيات المتصارعة داخل النص.

- رصدت الرواية التعبير بالراوي العليم بوصفه تقنية فنية تلائم الحقبة الزمنية التي عرضت لها الرواية.

- غلبت روح الصوفية والتسامح على أيديولوجيا المؤلف.

- كشفت الدراسة عن سعي الخطاب الروائي لإنتاج رؤية جديدة أو أيديولوجيا جديدة عبر التواصل الإيجابي مع المتلقي لتغيير الواقع العنيف الذي هيمن على المجتمع المصري.

- كشفت الدراسة عن حالة الاغتراب النفسي والاجتماعي والسياسي التي يعيشها إنسان القرن الحادي والعشرين في مصر.

…………………………………

المراجع

- آلن هاو: النظرية النقدية: ترجمة ثائر ديب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2015م

- أندرو هيود، مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية، ترجمة محمد صفار: المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى 2012م

- تيري إيجلتون، النقد والايدلوجيا، ترجمة: فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات للنشر، عمان، 1992م

- حسين فوزي النجار( دكتور ) ، الدولة والحكم في الإسلام: كتاب الحرية، الطبعة الأولى، ذو الحجة 1405ه – سبتمبر 1985م

- حميد لحمداني ، النقد الروائي والأيديولوجيا المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1990م

- سكوت هيبارد، السياسة الدينية والدول العلمانية، ترجمة الأمير سامح كُرِّيم، عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يونيو 2014م

- السيد إبراهيم ( دكتور )، آفاق النظرية النقدية المعاصرة، مركز الحضارة العربية ، القاهرة، ط 1، 2008

- سيزا قاسم، القارئ والنص والعلامة والدلالة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013م

- طارق البشري، في المسألة الإسلامية المعاصرة بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418 ه 1998م

- عبد الحق عمور بلعابد، المنهج السوسيو نقدي للنصوص الأدبية من نص المجتمع إلى مجتمع النص، مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، م25، ع3، سنة 2103م – 1434 هـ

- عبد الرحيم الكردي ( دكتور ) , الراوي والنص القصصي: دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة الثانية 1417 هـ : 1996م

- عبد الله العروي، مفهوم الأيديولوجيا: المركز الثقافي العربي، بيروت الطبعة الخامسة 1993م

- عدنان علي محمد الشريم( دكتور ) ، الخطاب السردي في الرواية العربية: عالم الكتاب الحديث، إربد، الأردن، الطبعة الأولى، 2015م

- عصام بهي ( دكتور ) ” أيديولوجيا المصالحة في قنديل أم هاشم وموسم الهجرة إلى الشمال مجلة فصول ع 4، مج 5 عام 1985 م

- عفاف البطاينة، النصوص وسياقاتها الأدبية والأيديولوجيا والخطاب: فصول، مصر، ع58 ، 2002م

- عمَّار بلحسن، ما قبل بعد الكتابة الأيديولوجيا / الأدب / الرواية، مجلة فصول مصر، ع4، مج5، 1985م

- عمَّار على حسن، رواية السلفي: مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى : رجب 1434هـ – مايو 2014م

- الفضل شلق، حول الوعي التاريخي، دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، لبنان، ع 22، مج 6 –سنة 1994م

- فيصل دراج، نقد الأيديولوجيا الأخلاقية في مسرخ بريشت، دمشق اتحاد الكتاب العرب، مجلة الموقف الأدبي 10، شباط 1975م

- كارل مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا مقدمة في سيسيولوجيا المعرفة، ترجمة د محمد رجا الديريني، شركة المكتبات الكويتية، الطبعة الأولى، 1980م

- كمال أبو ديب الأدب والإيديولوجيا “فصول، مصر،ع 4، مج 5،1985.

- لويس تايسون، النظريات النقدية المعاصرة الدليل الميسر للقارئ، ترجمة د أنس عبد الرازق مكتبي، جامعة الملك سعود، الرياض، 1434 هـ 2014م

- ماجد موريس إبراهيم( دكتور ) ، سيكولوجية الديمقراطية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2016م

- ماجدة حمود( دكتور ) ، إشكالية الأنا والآخر نماذج روائية عربية: عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مارس 2013م

- محمد الباردي، الخطاب الروائي بين الواقع والأيديولوجيا: فصول، مصر، ع 4، مج5، 1985م

- محمد القاضي( دكتور ) ، تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق: مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس ، الطبعة الثانية 2003م

- محمد تحزيمة : المواطنة عند جان جاك روسو، مجلة عالم الفكر، العدد 170 أكتوبر : ديسمبر 2016م

- محمد علي الكردي، النقد البنيوي بين الأيديولوجيا والنظرية: فصول، مصر، ع1، ديسمبر 1983م

- مسلك ميمون: الأدب والنقد وإشكالية الأدلوجة، فصول ع 4، 1985م

- مصباحي الحبيب ( دكتور )، الراوي والمنظور قراءة في فاعلية السرد الروائي: مجلة الموقف الأدبي، عدد 520، أب 2014م

- ميخائيل باختين، الخطاب الروائي: ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى 1987م

المراجع الأجنبية

– Day, Gary. Class. New York: Rouledge,2001

– Denis Sindic .psychological citizenship and National identity, journal of community applied social psychology, 2011

– John B. Thompson, studies in the of ideology ( polity press Cambridge 1984

– K. R. Popper, the open society and its enemies ,London George Routledge & Sons, LTD. First published 1945

– Teun A. van Dijk, Ideology A Multidisciplinary Approach, SAGE Publications Ltd, London, First published 1998

– Wright, Erik Olin. Class Counts. Student Edition. New York: Cambridge University Press, 2000