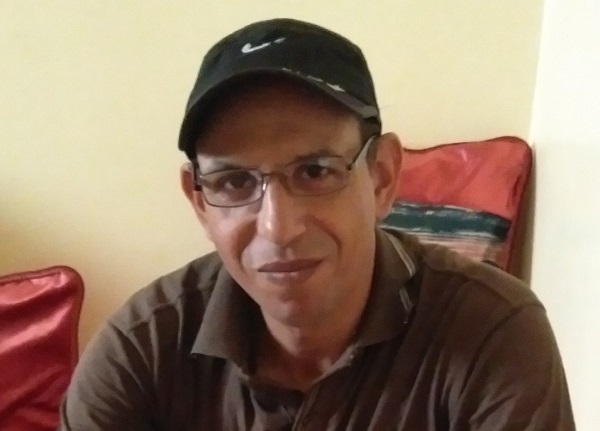

عبد اللطيف النيلة

بقايا العشاء على المائدة. طفلتي مستلقية على حشية أمام التلفزة، بيدها الحاكوم، تقفز من قناة لأخرى. زوجتي جالسة فوق السرير، تنظر إلى شاشة التلفزة وتشرد من حين لآخر. الجريدة فوق فخذي أتصفحها من غير رغبة، ابن الجيران يلعب بكرة بلاستيكية في صحن الدار. نظرت غير ما مرة إلى بقايا العشاء، ثم قلت أخيرا لزوجتي: «ارفعي هذه المائدة». بقيت محدقة في الشاشة تتابع لقطة إشهارية عن إقامة فردوس، كأنها لم تسمعني، ثم تنهدت وقالت: «قم لتعد الشاي». أزعجني صخب ابن الجيران، لكني لم أشأ أن أخرج إليه لأزعق في وجهه كالعادة. زوجتي انشغلت بتهذيب أظافرها، لم ترفع المائدة، وأنا لم أقل لها شيئا، ولم أقم لإعداد الشاي، انصرفت الى شبكة الكلمات المتقاطعة أملأها، وأغرتني الكلمات المستعصية بالاستنجاد بزوجتي، غير أني لم أعبأ وانتقلت الى قراءة العناوين الكبيرة، فبدت لي قديمة مكرورة، ثم راحت عيناي تلتهمان سطورا في الصفحة الأخيرة، تحت عنوان لافت:« بكاء في الليل»:

إنني أتنفس، أتكلم، أتحرك.. لكني ميتة. مت مذ تلعثم لساني ولم يستطع أن ينطق «أبي». أعني منذ اكتشفت أن لساني لا يملك أن ينطق إلا «أبي» زائفة، بل مذ بذرني أبي في رحم أمي وتخلى عني، تركني أجيء الى العالم طفلة لاتجيد أن تنطق غير «أمي». كان نطقي مبتورا، يتيما، يتغذى من«أمي» ينتشي بامتلائها يتضاعف في إيقاعها/إيحائها/طعمها، ويذبل إزاء «أبي»، يتلكأ، يجف، يتقهقر الى الوراء الموحش حيث الصقيع واليتم. لساني كان يتيما، يملك أن يزهو ويلتذ ويتدلل إذ ينطق «أمي»، ويلفه الخوف والضيق والخجل إذ ينطق «أبي». ينطقها ويحس أنها ليست ممتلئة متجذرة دافئة، ليست حقيقية. وكان الآخرون، عبر نظراتهم وإشاراتهم وكلماتهم، يشعرونني بزيف نطقي. حين يشير أحدهم إليّ ينسبني توا إلى أمي، ثم يلمح الى الغائب الذي طلق أمي فأربك لساني، بل حياتي. يلمح في حضوري، كأني لا أدرك مغزى تلميحه، ثم ينوه بزوج أمي الذي احتضنني وعلمني أن أقول «أبي». أقولها وأشعر أنها زائفة. زوج أمي نفسه يشعرني بزيف نطقي. كان أصحابه، أيام كنت صغيرة، يتفحصونني بنظراتهم، ويقولون: «الله يصلح!». يقبلني أحدهم، وقد يعطيني شيئا ما، ثم يسأله: «لعلها بنيتك؟». فيرد بعبارته المأثورة: «إن ادّعتْ ذلك أمُّها!». كنت أعتقد أنه أبي، ولم أكن أفهم دلالة عبارته، لكنني حين بدأت أفهم صار السؤال والجواب طعنة فادحة تغوص في أحشائي، وأصبحت أموت كلما نطقت «أبي».. إني أتنفس.. أتكلم.. أتحر…

فجأة اجتذبني صوت المذيع: «مذبحة جديدة تحصد مزيدا من الأرواح في الجـز..». هتفت بزوجتي دون أن أشعر:

– انظري!

على الشاشة ظهرت جثث الضحايا مدماة، مغتصبة، ومشوهة. ظهر أيضا، في أحد البيوت المقتحمة، شيء صغير ملقى على الأرض، شيء بلاستيكي منتصف بالحليب وملطخ بالدم. كان رضّاعة! تنهدت زوجتي في تأثر بالغ:

– يقتلون حتى الرضع!؟

– الوحوش!

– الله ياربي! لكن لماذا؟

لم أدر لماذا، لبثت صامتا مقطبا، ولم أجد في نفسي القدرة على العودة إلى الجريدة، وجعلني إحساس قوي بالبرد أنهض لإغلاق باب الحجرة. وفي اللحظة التي سحبت فيها دفة الباب، رأيت قطتنا تهرول باتجاهي. تركت لها منفذا تدلف منه إلى الحجرة، ثم أحكمت إغلاق الباب. وثبتْ فوق السرير، ودنت من زوجتي محتكة، في إصرار، بخصرها. مرّرت زوجتي أصابعها على الوبر الناعم ذي اللون البني المبرقع بالسواد والبياض. حكت مقدمة رأسها بفخذ زوجتي فيما كانت عيناها قلقتين. انفلتت هاربة من أصابع زوجتي، نطت إلى الأرض، ثم قفزت إلى الحشية حيث كانت تستلقي طفلتي. التصق جسمها الصغير النحيل بكتف طفلتي الذي انحسر عنه الغطاء. حكت رأسها بالكتف في حركة قلقة، وعيناها النجلاوان تلتمع صفرتهما الطرية بشيء غير مألوف. نطت إلى الأرض مرة أخرى، ذرعت الحصيرة جيئة وذهابا. انتبهتُ إلى حركتها المتوترة، ناديتها: «ميمي! ميمي!»، فتوقفت عن المشي، ورفعت إلي عينين ازدادتا اتساعا كأنما من رعب غير منظور. كانت في عينيها نظرة محيرة غامضة، تثير الشفقة وتبعث على الإرباك، تستنجد، وترتجف من مجهول مرتقب، نظرة وداع أو بكاء. أردت أن أمسك بها لأستوثق من معاني النظرة التي مرقت إلى قلبي، لكنها انفلتت من قبضة يدي. ورفعت رأسها، فجأة، إلى أعلى، كما لو كانت تلهو، وراحت تحركه في كل الاتجاهات، فاتحة فمها كما لو أنها تحاول أن تعض شيئا ما، ثم انقلبت على ظهرها، فيما ظل فمها بأسنانه المكشوفة يستميت للإمساك بشيء لا يرى. كانت حواسنا قد استنفرت لمتابعة ما يحدث للقطة. لم تكف لحظة عن تحريك رأسها في كل ناحية، خافضة رافعة إياه في تناوب مرير. كأنها كانت تجاهد لاستخراج عظم انحبس في حلقها. تبادلنا، أنا وزوجتي، نظرات مفعمة بالحيرة والاستغراب، فيما هتفت طفلتي فزعة: «ما لها يا بابا؟». أخيرا انحنت عليها زوجتي، أمسكت بها بصعوبة، وأجبرتها، بعد لأي، على فتح فمها إلى أقصاه. كان اللسان مزرقا، واللعاب يسيل من بين أصابع زوجتي، ولاشيء هناك في عمق الفم. كانت القطة دائبة الحركة تحاول الانفلات، لكن زوجتي لم تفلتها من قبضتها. ضربت القفا بجانب كفها عدة مرات، فلم ينقذف أي شيء. غيرأن اللسان الممعن في الازرقاق ارتخى وتدلى من زاوية الفم. كانت حدقتا العينين النجلاوين تتسعان أكثر فأكثر، ولم تلبث القطة أن شهقت شهقة خافتة مباغتة، وتوقفت رموشها عن الحركة، فيما توهجت عيناها بنظرة صافية ثابتة رهيبة. رفعت زوجتي يديها عنها، فسقطت، في استسلام وانهيار كامل، على الأرض. كانت عيوننا قد جحظت من الخوف والدهشة، ولم ينبس أحدنا ببنت شفة، إلا أن زوجتي عاودت رفع القطة على قوائمها، فانهارت مرة أخرى. ندت من زوجتي صرخة وحال لون وجهها، وتفرست في وجهي: «ماتت!». وظللت أنا مشدوها لا أصدق، بينما نطت طفلتي من فراشها، انحنت فوق القطة تتأملها بإمعان كأنها تتأكد أن ما حدث قد حدث فعلا. كان وجهها أكثر امتقاعا من وجه أمها، صرخت صرخة رجتني، لطمت خديها وارتفع بكاؤها..

بعد قليل خيم علينا الوجوم. لا أحد منا عمد إلى قطعه، ولا أحد فكر في إخراج جثة «ميمي» من الحجرة. كانت ملقاة على الأرض، هامدة مهزولة، فمها مشرع واللسان المزرق ملتو في ارتخاء، وعينها البادية وحشية الصفرة، تحدق إلى لا شيء، وبالقرب منها كانت تنتصب المائدة ببقايا العشاء. أشعلت سيجارة مخترقا قانون عدم التدخين داخل الحجرة، كأني أحاول الهرب من شيء ما. كانت رائحة الموت في خياشيمي. أشعلت سيجارة أخرى، ودفنت رأسي في الجريدة:

إني أتنفس.. أتكلم.. أتحرك.. لكني ميتة مثل هذه الحقيبة التي صارت أشلاء. كانت من قبل حقيبة أنيقة من جلد فاخر، تحسدني عليها زميلاتي في الكلية، ويسألنني من أي محل اشتريتها، وكنت أجيبهن فخورة: «إنها هدية من أبى». نعم أهداني إياها «أبي» بمناسبة نجاحي، في السنة الماضية، بميزة «حسن». لم يكن فخري بالهدية فقط، بل أيضا وأساسا بزوج أمي الذي برهن لي، هذه المرة، أنه فعلا أبي. راودني الشك بخصوص نواياه، فظننت أن هديته مجرد وسيلة لضمان جزء من منحتي، غير أني لمت نفسي وقلت إن بعض الظن إثم. ولم يتبدد فخري إلا اليوم. فقد تبين لي أن الحقيبة الجلدية ليست لي. ليس من حقي أن أنسبها إلى نفسي، أن أعلقها على كتفي متى أشاء، وأن أحتفظ بها في خزانتي. والدليل هو أختي الصغيرة.

لقد دخلت إلى غرفتي في غيابي، عبثت بأشيائي، وأخذت الحقيبة لتتزين بها في إحدى الحفـلات. ولما عادت تشاجرنا:

– لماذا أخذت الحقيبة؟!

– وما شأنك أنت؟

– ما شأني؟! تقتحمين غرفتي في غيابي وتفتحين خزانتي وتأخذين حقيبتي، ثم تقولين بعد ذلك ما شأني؟!

– أبي الذي اشتراها.

– لكن لا يجب أن تمسيها قبل أن تستأذنيني؟

– أستأذنك؟ من أنت حتى أستأذنك؟

– أراك تتمادين في وقاحتك!

لم أتمالك نفسي فصفعتها، وردت الصفعة فلطمتها بالحقيبة، وتشابكنا بالأيدي. قامت أمي تفصل بيننا نازلة باللوم علي، وقالت: «إنها ليست غريبة، إنها أختك». أجبتها: «ولو! لا يجب أن تقرب أشيائي». ردت بحسم: «هل اشتريت الحقيبة بمالك؟ احمدي الله لكونك تجدين ما تسدين به رمقك». غاص سكين في قلبي. للتو أدركت تلميحها: كل شيء اشتراه أبوها هي. احتقن وجهي، غزاني شعور بالذل، وشعرت برغبة قاهرة في البكاء. فررت إلى غرفتي التي هي غرفة أبيها هي، صفقت الباب خلفي، وأفرغت غيظي على الحقيبة: مزقتها بأسناني وأظافـري وأنا أشهق، ثم تهالكت على السرير والعالم كله ينهار من حولي. كانت الجدران تحدق إليّ بعداء، وبدت صوري، التي غطيت بها بياض الجبس، بئيسة وتافهة وحزينة. فكرت: إلى أين يمكن أن أذهب؟ إلى أين يا ربي؟ ماذا جنيت حتى يجني علي أبي؟ وجاء المساء، وأصغى الأب إلى الحكاية، وقال إننا شبعنا خبزا وإننا بحاجة إلى العصا، ودافعت عن نفسي، وأعادت هي سرد الحكاية بطريقتها الخاصة، حاشدة مجموعة من الوقائع المختلقة، مستنجدة، بشواهد من الماضي، فاقتنع الأب ببراءة ابنته (فلذة كبده!)… وأعلن غاضبا أن لا حق لي في شيء، وأن لأختي الحق في أن تأخذ ما شاءت، وأن تدخل إلى حيث شاءت.. وأن.. وأن…

كل كلمة أطلقها كانت رصاصة، وكنت أختنق بالبكاء وعبارته المأثورة تقرع رأسي: «إن ادّعتْ ذلك أمُّها!».