محمد أبوالدهب

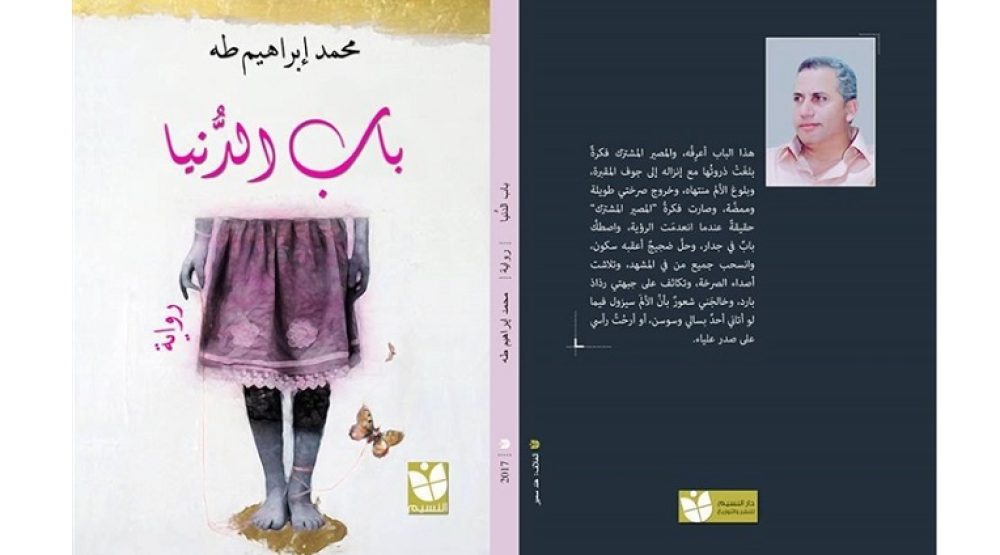

شخصيات الروائي محمد إبراهيم طه، في رواياته عامة، وفي رواية “باب الدنيا” الصادرة عن دار النسيم، مقصد كلامنا، منحوتة، منتشَلة بالأحرى، من وَهدةِ المنطقة غير الوسطى، الغائصة كالمحشورة، بين صدامية الواقع ورواقية التخييل! أقول غير الوسطى لأنها بين البَين، ولأنها نافرةُ البَون، دون شغفٍ منِّي بالتّفاصُح!.. بواقعيتها توهِمك بابتعاثها القسريّ، كالمخطوفة، بشحمها ولحمها، بعَزمها ووهنها، بحكمتها وشططها، من بطن شارع داير الناحية على التروسيكل، أو من فوق كوبري القنطرة حال عبور سيارة مُستخرَجة من التكهين بلا أبواب ولا شبابيك، من داخل غرفة كشف زجاجية تُغلَق من الخارج أحيانا على طبيب نساءٍ في القرية يمالئ أوجاعه اليومية وحيرته المُلازمة بكتابة الشِّعر ومن قبله بعزف الناي وبالتحديقِ المكلوم المتواصل في التحوُّلات والمصائر، أو من جوار بونسيانا مُورقة قِبَل مقبرةٍ أغرقتْها المياه وأغرقت روَّادَها ارتباكاتُ مواقيت الموت ومواضع الدفن، من صحراء بعيدة تستحيل جنانًا مفعمة بالحياة والأشواق بأيدٍ بترتْها بلايا الأيامُ فانقفل باب دنياها وصارت أقرب إلى سجن، أو من بلكونة شقة كبيرة فخمة كفيللا في منتجع جرين هايتس بالقاهرة الجديدة تطل على أشجار تزهزهُ وتذوي مثلما تزهزه أرواحُ قاطنيها وتذوي.. مباشرةً إلى الحفظ والصون في متنِ روايةٍ رقيقة شجيَّة، كأنما لم يتكلَّف خاطفها/ راويها إلا النقل الحريص الممعِن، المتشدِّد والمطبطب معا، نافضًا حالَه من التَّسبُّب بالتياعك أو بالأقل وُجومك.. ثم ولأنها بخياليّة تشكيلها العام، المتعاقَد عليها مُسبقا بين الكاتب والقارئ، بغضِّ النظر عما يَخبُره القارئ فيما بعد -ويبرع محمد ابراهيم طه في تزجيتها بصغائر التفاصيل قبل كبائرها- تلعب بخواطرك وتناغش عواطفك وتزغلل عينك، تسدل عليك غطاء اليقين الفضفاض وسرعان ما يتكشَّف أنه مرقَّعٌ بالرِّيَب من الساس إلى الرأس، دون أن تلمسك لمسة، شافية أو مُمرضة، وإنها الداء والدواء في فَورةٍ واحدة، كأنها محض وحيٍ نازل، مُبهَم يدَّعي الوضوح، يختار مَن يحطُّ عنده أو عليه، هدايا أو بلايا، سخيّة فوقية، لا علاقة لها بالواقع إلا كسحابة تلكَّأت فوق بقعة من الأرض قبل أن تواصل مضيّها، ولا يحسب لها ناسُ البقعة حسابًا سوى حين تسيل فجأة فتنهطل عليهم مطرا، وإنها الواقع ذاته، كله، بحذافيره غير منقوص، نفَسه وروحه وصوت موسيقاه وزفرةُ ضجره وشهقة ارتعابه.. بين هذه وتلك، يقدم الروائي محمد ابراهيم طه -بهمسهِ الصاخب وطريقة سرده الملتفّة حول نفسها ككُرة، التي تزهدك في تدويرها بين بدايةٍ ونهاية- شخصياته، بطابعها الأيقوني، الذي لا يقضمه الصدأ ولا يهضمه النسيان (ابراهيم جبر، فتح الله الشحات، علياء عبد الحميد.. كأصول لشجرةِ مَحكيَّته).. (هدى عبد الشفيع، هالة، العمَّة، الجدَّة، العو، بنداري، سالي وسوسن، أنوار، وسائر شخصيات باب الدنيا.. كأصول أخرى تالية) ويصعب على المرءِ أن يقول “فروع”، فكلُّ المستحضَر في “باب الدنيا” أصلٌ فاعل مُستحقٌّ لالتفاتةٍ فنظرةٍ فتعلُّق، ولو كانت مساحته السرديَّة صفحةً أو بعض صفحة.. تتعاضد جميعها لتُميت قلبك في انتشاءةِ ضحك، أو في فزعةِ شعورٍ بضياع.. اندفاعتها نكوص، وسعادتها إيذانٌ بحلول الحزن.. تعرف أكثر مما يجب، ولا تعرف شيئا مطلقًا؛ تومئ -أو حتى تصرِّح- بما يحمله الغيب للآخرين، ولا تدري بليلٍ ما يحسُن عمله في الصباح! وأنت تعلم عِلم المعاينة والمعايشة أنك تلاقي هؤلاء أو بعضهم كل يوم، تعرفهم معرفة شخصية، معرفة الحال والمآل/ العظْم والرَّسم، في اللحظة ذاتها التي تتأمَّل مصادفة لُقيا أحدهم ولو انتزاعًا كتحضير العفاريت! هل هذه هي الدنيا التي يَمثلون، ونمثُل، لدى بابها، متمسِّحين، طالبين القرب؟ فضلا عن طمعٍ في دخول أو مفازةٍ إلى خروج؟

ابراهيم جبر، فتح الله الشحات، علياء عبد الحميد: معاركة المصائر، مزاولة التقلُّبات، مدافعة النهايات.. تناوبَ الثلاثة كفاحَ الأحوال بالتزامن والتقاطُع، بين الاكتفاء بالتأويل تارةً ونوبات الإقبال -المفاجئة، والعابرة، والفعَّالة- على اقتناص حُلو الواقع وازدراد مُرِّه تارةً، كلٌّ على طريقته، وعلى سيرورةِ مَشرَبه ومَهربه.. والسِّكَّةُ الملتفَّة التي سيَّرَ الروائي عليها سرديَّته لا تطولُ عليك إلا وقد سرَّبتْ إلى حَدسك أن المشترَك بينهم أجلى من المفترق، والواصل أحَدُّ من المنقطع.. وتعْجَب: كيف مع المعاركة والمزاولة والمدافعة، وهْنًا على وهن، حافظوا على نظافة أرواحهم على هذا النحو المُحْيي المُميت! ولأنهم يطرحون أسئلةً تبدو على بساطتها مستحيلة، فإن حُلولهم -إنْ وجدوها- مستحيلة، حتى وإنْ شُخِّصتْ ظواهرُهم كظواهر مَن يجوسون خلال الأيام مِن حولهم.. مَن خرج منهم متجاوزًا باب الدنيا -حقيقته لا مجازه- دون أن يعاودَ الالتفات (فتح الله) ترك علامةَ تنوير للآخَرَين (رَبكةُ محلِّ دفنه) كأنما يحفزهما إلى اقتراح خطة بديلة لأن الخطة السارية لن تُجدي.. علياء التي خرجت من باب المنتجع مكتئبةً مذَبذبة، على شفا فقد اليقين، طاوعتْ بداية جديدة بانفجارها في بكاء أليم مُخلِّص.. ابراهيم الذي لم يتفلَّت من بينهما وقد كاد، ولن يقدر إذا أراد -وإنه لا يريد على أية حال- مثلما لم يتفلَّت من أنوار لأن سالي وسوسن تذُودانِ من دونه وحَوالَيه.. ابراهيم المتعاطف الودود الرفيق، شديد الغضب أحيانا بسببٍ من تعاطفه ومودَّته ورفقه، يأتيه خلاصه من حيث لم يحتسب، بسقوطه في جنازة (فتح الله) كليل القلب، ويُوضع في العناية المركزة سبع ساعات باشتباه جلطة، لكنه لم يعبر النفقَ كاملا، لم يقع من على أرجوحة الماء.. يُقايَض في أثنائها -الساعات السبع- موت الدكتور بنداري/ مُعالجه العجوز بموته، لتُعرَض له دنيا جديدة ببابٍ جديد، حتى وإن لم يكن أكيدًا بالضلوع في دخولٍ أم خروج. وما بين آخِر جملة في الفصل الأول (فلم أدرك إذا ما كنت داخلا إلى الدنيا أم خارجًا للتو منها، لكنني كنت في هذه اللحظة أرى الدنيا كأنما لأول مرة).. وآخِر جملة في الفصل الأخير/ آخِرها في الرواية جميعا (وحين بدأتُ أطعمها، انفجرتْ في بكاء أليم).. رحلةُ موتٍ وبَعثٍ، لم يرتد خاسئا منها، رغم قطّاع الطُّرق الذين لم يرتكسوا على مدار الرحلة.. وهنيهةُ الشَّك التي تلبَّسته، أوان مفارقته مقابر البلدة، إذ لم يهتدِ إلى طريق، كلحظةِ عماءٍ (أغادر مقابر البلدة، بلا خيط شفيف يوجهني إلى بيتي في البلدة أو إلى القاهرة الجديدة، ولا إشارة ترشدني إن كنت سأذهب إلى سالي وسوسن أم إلى علياء؟) في تسليمٍ أقرب إلى اعترافٍ متأخِّرٍٍ هَونًا بموت (فتح الله) الذي كأنما كان وحده يمسك طرف الخيط الشفيف الهادي، ويحوز الإشارات المُرشدة.. لم يتلبَّث في تلك الهنيهة إلا قليلا، قدر ما تصيَّرَ هو وفتح الله من اثنين إلى مدموجَين في واحدٍ، فأبصر الطريق، واستبصرَ الوُلوج.

والتساؤلات الملحَّة المهتاجة، التى اندفقت تترَى في وعي الراوي، في الفصل الأخير، عن أحقّية بدء الحكاية من النهاية أم من البداية -لم يزهد الراوي فيما رُوِّض القارئ على أن يزهده- وعمَّا فعله هو (البدء من الخلف) إن كان مناسبًا أم معوِّقًا عن الظفر بالتفاسير المرتجاة، كأنها إعلان عدم القبول والرغبة في الاستعادة: (لماذا أبدأ الحكاية من نهايتها…).. (ربما كان واجبا أن أبدأ الحكاية من البداية لا من نهايتها…).. (لماذا بدأتُ الحكاية من الخلف؟…).. (لماذا تبدأ الحكايات دائمًا من النهاية؟…).. (من أين كان لي أن أبدأ وأنا أرى وفق قانون الصدفة أن…).. (من أين أبدأ وأنا أبحث عن تفسير فلا أجد…).. وتستنفرك ثورة السؤال، فتسأل بدورك: هل إنه سؤال الأوَّل أم الآخِر؟ سؤال المبتدأ أم المنتهى؟ كما لو أن ما بينهما من رؤى علوية، وهواجس أسفل من الرؤى، ومعايشات يومية، ومعارك -صغرت أم كبرت- أزكاها كلُّ ذلك، سيعادُ تقليبُه وتختلف وُجهاته إذا أبدلنا النهاية بالبداية أو البداية بالنهاية، ليتأكد لنا ما أسلفنا عن المنطقة غير الوسطى بين صدامية الواقع ورواقية التخييل.

إن “محمد ابراهيم طه” روائي صاحبُ طريقة. صدورُ كتابٍ له مناسبة لائقة للاحتفاء بالفن. ورغم تحقُّقه غير المشكوك فيه، والجوائز العديدة الهامة التي تحصَّل عليها عن جدارة -دون شغفٍ منه بتفصيل أعماله وتزيينها بما يوافق أذواق المانحين، كما يفعل كثيرون- فإن رواياته ومجموعاته القصصية لا تزال بحاجة إلى الالتفاف حولها مجدَّدا، إذ تمثِّل إحدى حلقات الوصل الهامة والخاصة بين موروثنا السَّرديّ الثريّ الراسخ وصخبنا السردي المنكفئ الراهن، بما توفِّره أعمالُ حارس (باب الدنيا) من متعة وشرود!