إبراهيم سلامة

عاش وحيداً.. وله من الأخوة ثلاثة.. يتيماً لم يفقد ذويه..

فى الداخلية درس وتربى منذ بلوغه الرابعة من عمره..

هكذا كانت مدرسة الراهبات الداخلية فى الخمسينات من القرن العشرين.. وُجدت فى ذلك الزمن لمن هم يعملون فى أماكن منعزلة، بعيدة عن المدنية، يوضع الأبناء فيها لتلقى العلم والتربية والرعاية والمعيشة الكاملة الى حين يكبرون وتقوى قامتهم.. تلك المدرسة التى تقبع فى أطراف العباسية وصحراءها حين كانت صحراء فى ذلك الزمن..

هناك تولته باهتمامها الراهبة ” Sœur Vincent” فى منتصف الثلاثينات من عمرها بشرتها شديدة البياض، وجهها مستطيل ذو معالم دقيقة يميل الى الحمرة الوردية كثير النمش، وتنمو الشعيرات الدقيقة الخفيفة الكستنائة على جوانب خدودها، نحيفة القوام الى حد ما، من يراها للمرة الأولى يظنها عروس بملابسها البيضاء وغطاء الرأس ذو جناحين يهتزان مثل طيور النورس البيضاء التى تحلق على وجه المياه..

اتخذها قديسته الخاصة منذ اطلالتها الأولى له بابتسامة ظن منها انها تعرفه.. ومن يدها التى أمسكت يده كلما تجولا سوياً فى فناء المدرسة، استلم مفاتيح الفكر الراقى على صغر سِنّه.. فى محرابها نهل من الرقى والحب والحنو والذوق والتذوق.. فتفوق فى دراسته، فزادته من جرعة الحب.. أحس بأهميته فى الحياة، زرعت القوة والطاقة بروحه، حسّنت فيه مخارج المشاعر..

لم يكن له اسم دلع كما لكل الأطفال، فاسمه من الأسماء القديمة.. قيل له انه اسم أبو الأنبياء.. كانت قديسته تنطق باسمه بلحن كروانى جميل.. أحب اسمه من فمها.. والغريب انه بدء يسمع نفس اللحن عندما يسمع اسمه على لسان الراهبات، حتى تلك الراهبة الجادة الخشنة فى التعامل.. اكتشف انها رقيقة فى حقيقتها، عندما كان فى المطعم وأثناء مضغ الطعام اصيب بما يسمى شرقة شديدة، فى لحظات وجد هذه الراهبة أمامه بكوب من الماء، تطبطب على ظهره، لم تتركه حتى هداء واطمئنت عليه، وعندما نطقت باسمه وجد نفس اللحن الكروانى ذو الجرْس الرائع..

شجعته قديسته على ممارسة طقوس الحب.. عندما ادخرت جزءً يسيراً من مصروفه الشهرى.. أضافت اليه واشترت له قارورة عطر شهير “ريف دامور”.. اوصته ان يهديها الى أمه فى عيدها.. بعد أن علمته أن للأم عيداً، فهى منبع الأعياد وحاملة الهموم بالوكالة ومرضعة السعادة..

عندما حضرت أمه فى هذه الزيارة.. وفى أول هدية يقدمها الى شخص أمه، وقف أمامها ومد يده اليها بقارورة العطر…. حملقت غير مصدقة.. أعجبه انبهارها، نظر الى يده مبتهجاً فوجد نجمة من السماء فى يده تبرق، تضىء وجه أمه ببهجة لم يعهدها قبلاً، نظر خلفه يراقب قديسته، ليتأكد من وجودها ودعمها، فهاله هالة الضوء حول رأسها، أدار رأسه مرة أخرى فوجد نفس الهالة المشعة تحيط رأس أمه، نزلت اليه لتطوله، قال لها “كل سنة وانتى طيبة ياأمى، أشكرك من قلبى”.. رفعته أمه عالياً وقد رأى النجمة ترتفع للسماء رغم الضحى، احتضنته وبكت.. أحس بحرارة فرحة دموعها، وطعم حلاوة قبلات شفتاها على خدوده..

دفئ لذيذ سرى فى جسده، لا يتذكر متى كان آخر حضن احتواه.. أحسَّ انه لم يُسعَد منذ زمن بعيد.. وهو الطفل الذى لم يكن لعمره زمناً..

تركت المدرسة الأولى فى نفسه مجموعة مبادئ كان لها تأثير واضح وممتد على حياته..

غدا صبياً، بعد ان أنهى الصف الثالث، فقد اصبح يعتمد على خدمة نفسه بنفسه، فكان لابد ان ينتقل لمدرسة خارجية، مدرسة للرهبان الفرنسيسكان لاستكمال رحلة التعليم..

بحى شبرا بشارع البعثة كانت المدرسة الجديدة.. هناك سلمته قديسته بيديها بعد أن قامت بالاجراءت اللازمة ليصبح الطالب الجديد بالصف الرابع، وَدّعته و أوصته بدوام التفوق.. لم يستوعب بعد انه كان وداعاً، ظن انه مجرد تغيير مكان.. و لكن كل الأجواء تغيرت، لم يعد هناك راهبات لم تعد هناك مواعيد الطعام المنتظمة، او النوم فى الميعاد.. و الأهم من كل ذلك، لم تعد قديسته اليه !! فهل تخلت عنه لأنه كبر ولم يعد طفلاً ؟..

صباحاً الى المدرسة يذهب، ويعود بعد انتهاء اليوم الدراسى لمنزله وسط اخوته وذويه.. لم يستطع التآلف معهم فى البداية.. أصرّ ان يكون وحيداً، دخل الى ذاته، يفتش عن مجتمعه الذى اخذوه منه.. افتقد قديسته رغم وجود أمه.. مكسوراً ظل منطوياً.. عقله يعمل فى كل اتجاه، مع خمول جسده كالمريض.. حاول ان يتأقلم مع وضعه الجديد بعد ان فقد المجتمع الذى ترعرع فيه.. لم ينتظر كثيراً.. وجد فريسته فى القراءة.. دخل المكتبة العامة، انبهر بالكتب.. نهل على قَـدّه.. ولكن قَـدّه الصغير كان اكبر من مجلة ميكى التى يعشقها بكثير..

عندما وصل الى نهاية المرحلة الاولى من التعليم كان قد قراء وانتهى من عدداً كبيراً من الكتب فى الأدب والرواية وغيرها من المجالات لأدباء مصر والعالم الغربى، أحب محفوظ والحكيم وإدريس وعبدالقدوس وذكى نجيب وغيرهم.. انبهر بهوجو، ديماس، همنجواي، ديكنز، تولستوى، اميل زولا، وكثيرين..

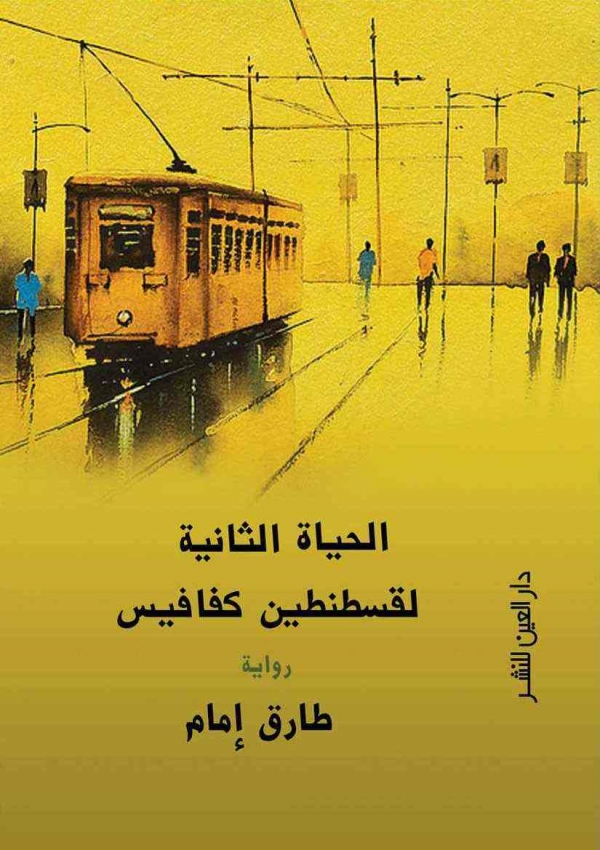

عاد من جديد الى عالمه استعاد بعضاً من نفسه.. واستعاض بها حنيناً الى مدرسته الأولى، الى قديسته، الى شتاء تلك الأيام، مع زخات المطر الخفيفة فى الصباح الباكر.. ولمعة أرض الطريق بقطرات الماء.. ومعها رائحة المطر التى تبهجه وذات القطرات على زجاج شباك غرفة مازالت مضيئة رغم بزوغ بعض من خيوط الذهب لضوء الشمس من بين سُحُب الشتاء السوداء.. هواء خفيف بارد يدغدغ أذناه فى طريق العودة للمدرسة بعد انتهاء أجازته الشهرية.. يد أمه تمسك يده الصغيرة، وتمشى الهوينة كما خطاويه القصيرة.. صرير عجلات الترام يشق هدوء شارع شبرا، كموسيقى وخلفية لمشهد لم ينساه.. وهذا محصل الترام المبتسم يعطيه تذكرة أمه وكأنها تذكرته الخاصة، فيبتهج بهذا التقدير.. انها مجموعة من الصور تمنى لو يرسمها.. ظلت الصور مطبوعة فى عقله تداعب خياله، يخاف عليها من عوامل التعرية فتصبح ضبابية غير واضحة.. فوضوحها يجعله يعيش داخلها فيظل هذا الطفل السعيد، قبل ضغوط الحياة التى تسحقه مبكراً..

قبل امتحان المرحلة الابتدائية.. كانت هناك أخباراً حزينة..

لن يستطيع استكمال رحلته فى المدارس الرهبانية.. فقد قدم له والده للامتحان فى شهادة القبول لدى الحكومة تمهيداً لنقله الى المدارس الحكومية لعدم مقدرة ذويه على مصاريف المدارس الاجنبية..

عقله لم يتنباء بما تخبئه له الأيام، كل مايعرفه ان هذه مدرسة وتلك مدرسة ولا فرق بينهما سوى الأسماء..

على غير العادة، امتحن فى تلك السنة امتحانين، الامتحان الأول على مستوى مدرسته الخاصة.. والثانى على مستوى وزارة التربية والتعليم..

مرّ الامتحان الأول فى مدرسته بتفوق نسبى وقد كان ترتيبه الثامن على مرحلته..

فى هذه الأثناء وبعد استلام شهادة مدرسته، طلب من والده ارسال النتيجة الى جريدة أخبار اليوم.. فقد أرسلت له الجريدة قبل شهر خطاب عليه علامة “أخبار اليوم” الشهيرة،، وبه رسالة من الورق الأبيض مختوم بنفس العلامة ومكتوب بخط ثُلُث رائع، ولم يكن هذا الخط غريباً عليه، أبلغته الرسالة بأنه فى حال نجاحه ووجود اسمه ضمن العشرة الأوائل على الصف، يفوز بدراجة هوائية جديدة.. تجاوب والده ووعده بارسال الخطاب.. انتظر كثيراً.. ولكن لم تستجيب الجريدة.. حزن كثيراً، وقرر انه لن يقراء هذه الجريدة بعد الآن.. رغم انه من عشاق عمود فكرة لمصطفى أمين ودنياه الوردية، كذلك أنيس منصور بفلسفته وأفكاره الصادمة.. وقد كان مازال متأثراً، شاكياً الى أمه كيف ان الجريدة خذلته..

عرف الحقيقة بعد مرور عدة شهور.. صارحته أمه بأن والده هو من أرسل له الخطاب وليست الجريدة.. وكان يود ان يشترى له الدراجة ولكن ظروفهم المادية لم تسمح.. صدقها، فقد كان يعرف الخط الثُلُث الذى كان يشتهر به والده ولكنه كان صغيراً لم يربط منطقياً بين الخط ووالده.. ضحك كثيراً من المقلب، وظلت الحكاية عالقة فى ذاكرته، يبتسم لتلك الأيام كلما تذكرها..

أمّا فى الامتحان الثانى فاختلف الأمر، فالمنهج هنا باللغة العربية وليس بالفرنسية كمنهج مدرسته..

دخل صاحبنا اللجنة ليصطدم بمادة الحساب (الرياضيات) وبعدها بمادة العلوم.. دراسته للمادتين الحساب والعلوم بالفرنسية.. كلما قراء سؤالاً بالعربية كان لابد ان يفهمه بالفرنسية أولاً..

لم يكن لديه سوى خياراً واحداً.. فماذا فعل..

ترجم الأسئلة فى ورقتها بالفرنسية، ليجيب عليها بالفرنسية التى يعرفها، ثم يعيد ترجمتها للعربية ويضعها فى ورقتها.. عندما لاحظت مراقبة اللجنة هذا، استفسرت منه عما يفعله فشرح لها، أصابتها الدهشة، وقد كان معه من نفس مدرسته خمسة او ستة من زملائه وقد اتفقوا على هذه الطريقة.. استدعت المراقبة عدداً من المراقبين زملاءها فى اللجان المجاورة ليروا ما لم يروه من قبل.. تحول المكان الى حلقة الحاوى فى الحوارى الشعبية الذى ينام على المسامير ويمشى على جمرات النارن والتى رأه يوماً عند عودته من المدرسة.. ولم يبقى سوى تصفيق المتفرجين..

بالطبع ضاع ثلثى الوقت فى الترجمة مرتين، وبقى القليل منه للاجابة، وبالطبع لم تتم بالكامل.. حينها عقّبت أحدى المراقبات المبهورات على ذلك بقولها : لو كنت مكان المسئولون لمنحتهم كامل الدرجة..

انتقل للمرحلة التالية فى المدارس الحكومية.. بعد ان عجز ذويه عن استكمال تعليمه فى المدارس الرهبانية، وكان قد اتقن الفرنسية..

مرة أخرى تعرض الصبى لنفس الصدمة فى الانتقال المفاجئ من مجتمع الى مجتمع مغاير تماماً لما تعود عليه، عالم آخر من طبقات الدنيا.. بات فى حيرة من أمره.. انه يمشى على حبل فى الفضاء مختل التوازن، يسقط فى الهاوية ولا يصل للقاع، معلق فى الفضاء، يمشى فى الشوارع بعد ان تعلم كيف يمشى وحده، كمن تعلم القيادة ولا يعرف طريقه.. ومرة اخرى عاد وحيداً يتيماً..

ان الحياة فى مدارس الحكومة لها اسرارها.. طرقها… لم يعهدها و لم يجد يداً تمتد له بالمعرفة الحياتية الجديدة.. انه لا يحسن الشكوى أو طلب المساعدة.. وحيداً فى الشارع فى المواصلات المزدحمة، فى المدرسة.. حتى وهو يحاور او يناقش.. وحيداً.. ترك نفسه للوحدة، لم يقاوم، كلما حاول التغلب على انطوائه، يجد من يُكرِهه على عدم الخروج من شرنقته.. من غرابة الحوار، بات يرتعب من الحديث ومن مواجهة الأغراب، والكل أغراب، ليس من عالمه، لغته مغايرة لكل من حوله، فلا يفهمه أحد، بل لاأحد يسمعه.. يسمعهم من خارج بئر يرطنون و يبربرون من قاعه.. أصواتهم سوبرانو كالصفير أو قل صراخاً.. طبقة لم يختبرها من قبل رغم ان منزلهم يقبع بينهم.. الفاظ تصدم أذناه، فيتوارى خجلاً منها..

ها قد أجبرته روحه الضائعة بين مجتمعين، ووحدته المفروضة عليه، و فوبيا المواجهة، بتغيير مسار أفكاره التى كانت مسيّرة بسلاسة الى مستقبل كاد ان يراه ويتفائل به، فأصبحت غير واضحة المعالم، يبحث عنها فى انفاق مظلمة.. وانخفض به سقف توقعات أحلامه الى أدنى مستويات الأمانى والتمنى..

لم يجد سوى القراءة واسكتش الرسم والقلم الرصاص، حتى افرغ ما فى روحه وعقله على الورق، يرسم ويرسم.. والغريب انه اكتشف موهبته.. لم يكن يهوى استخدام الالوان فى الرسم، يفضل عليها الفحم والرصاص.. يطبع روحه الضائعة بسواد الفحم على الورقة البيضاء ليحيلها سواداً..

اكتشف معلم الفرنسية فى مدرسته الحكومية انه يتقن الفرنسية، عندما أوقفه لقراءة فقرة من كتاب الفرنسية.. علم انه قادم من مدرسة فرنسية، فانبهر بلغته ولكنته، عندها أسند اليه مهمة التدريس للفصل.. ولم يكن ينقصه ذلك الهمّ وتلك المسئولية التى هرب منها المعلم ذاته.. !

حكى لأمه يوماً، وهو متكئ برأسه على حِجْرَها كعادته عندما يريد أن يشكى لها او يحكيها من خواطره، ان معلم الفرنسية، يتكلم بلكنة فرنسية غريبة، يظن انه لم يدرسها، بل أخدها سماعياً من عم حسين الأسيوطى الذى يعمل ترجماناً فى منطقة الأهرامات والذى لفت نظره اليه ذات يوماً فى رحلة المدرسة، بجلبابه الأبيض الواسع وعِمّته الملفوفة بلفات عديدة بقماش الدمّور الأبيض..

” مسيو ” عبد الفتاح كما يحب أن يُطلق عليه، وكأنه يعرف انه ليس مدرساً للفرنسية.. يحلق رأسه بالموس تاركاً أعلى رأسه بالشعر كطاقية صوف سوداء.. بذته الزرقاء النظيفة دائماً، لم يغيرها طيلة العام.. أسمر، مستدير الوجه يشبه كلاى ذلك الملاكم الأمريكى الشهير.. كان منبهراً بلغة هذا التلميذ القادم من “مدارس الفرنجة” كما يطلق عليها..

فى سياق هذه المرحلة، لم يصادق احداً من زملائه فى مدرسة رمسيس الاعدادية بشارع أحمد حلمى بشبرا، بالنسبة لأقرانه فهو شخصية غامضة، يحترمونه احترامهم لمعلمهم، حتى هؤلاء التلاميذ الذين يبلطجون على زملاءهم لم يتجراء أحداً منهم الاحتكاك به، بل يحاولون التقرب منه مثل الباقين لعلهم يفوزون بدرجات أكثر فى مادة اللغة الفرنسية.. عاش منطوياً على ذاته منذ ترك مدرسته الاولى.. لم يؤثر أحد هنا فيه مثلما أثر فيه مسيو عبد الفتاح بالغرابة والتعجب..

عندما انتهى من المرحلة الاعدادية، ظل”مسيو” عبد الفتاح معلم الفرنسية بذات البدلة الزرقاء النظيفة، وحلاقته العجيبة، وظل محتفظاً بلهجة عم حسين الترجمان بمنطقة الأهرامات..

فى المقابل فان تلميذه القادم من “مدارس الفرنجة”، مازال يقراء كتب الكبار جنباً الى جنب مجلة ميكى معشوقته..

مفتقداً أيام المدرسة الأولى.. متشوقاً لسماع نطق اسمه على لسان قديستة كلحن كروانى، محتفظ فى عمقه بذكرى تلك الهالات المضيئة حول رأسها، والنجمة التى أضاءت وجه أمه..

وقد بات أو كاد يفقد لغته الفرنسية، بفضل مسيو عبد الفتاح..

وها هو يكتب لكم بالفصحى الركيكة..

……………………….

*من مجموعة قصصية قيد الإصدار بعنوان “قبل الزهايمر ”