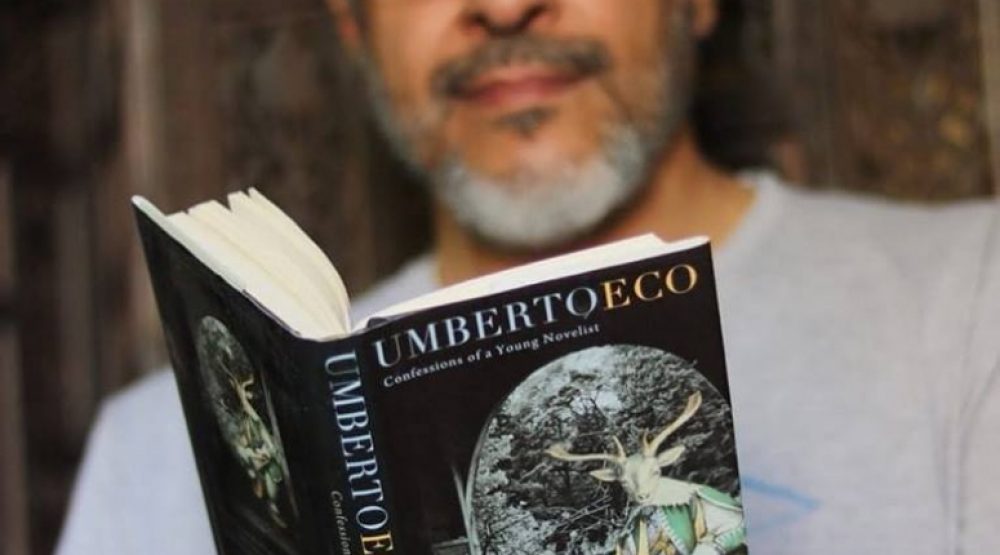

اعترافات روائي شاب

Confessions of a Young Novelist

أمبرتو إكو

Umberto Eco

ترجمة

ناصر الحلواني

Nasser ElHalawani

2

المؤلف، والنص، والمؤولون

يحدث أحيانا أن يسألني أحد المترجمين السؤال التالي: “إني في حيرة، ولا أدري كيف أترجم هذا المقطع؛ إذ إنه يتسم بالغموض، ويمكن قراءته بأوجه متباينة، فماذا كان قصدك؟

وطبقا للحالة، فإن لدي ثلاث إجابات محتملة، هي:

- “هذا حقيقي. لقد اخترت التعبير الخاطئ. أرجو أن تستبعد أي سوء فهم محتمل”. وفي الطبعة الإيطالية التالية، سأكرر الأمر!

- “لقد تعمدت أن أكون غامضا. وإذا قرأت بانتباه، فسوف تجد أن هذا الغموض ذا صلة بالطريقة التي يُقرأ بها النص. أرجو أن تبذل جهدك في الحفاظ على هذا الغموض في ترجمتك”.

- “لم أدرك أن ثمة غموض هناك، صدقني، أنا لم أقصد أن أجعله هكذا. لكن كقارئ، فإني أجد هذا الغموض مثيرا للفضول، ومثمرا في كشف النص. أرجو أن تبذل جهدك في الحفاظ على هذا التأثير في ترجمتك”.

الآن، إذا ما كنت قد مِتُّ منذ أعوام (شرط مغاير للحقيقة، ولكن تزيد احتمالات حدوثه قبل نهاية هذا القرن)، فإن مترجم أعمالي، بسلوكه كقارئ، ومؤول عادي لنصي، بإمكانه، معتمدا على نفسه، الوصول إلى إحدى النتائج التالية، التي هي، في الواقع، نفس إجاباتي المحتملة:

- لا معنى للغموض هنا، بالإضافة إلى أنه يربك فهم القارئ للنص. ربما لم يدرك المؤلف ذلك الأمر، لذا فمن الأفضل استبعاد ذلك الغموض. “حتى هوميروس العظيم يخطئ أحيانا “[1].

- الأرجح أن المؤلف قد تعمد هذا الغموض، وسيكون جيدا أن أحترم هذا القرار.

- من المحتمل أن المؤلف لم يدرك كونه غامضا. لكن، من وجهة نظر نصِّية ما، فإن هذا التأثير بعدم اليقين غني بالدلالات، والتلميحات الخصبة بالنسبة لمجمل الاستراتيجية النصية.

ما أحب أن أقوله هنا هو: أن هؤلاء الذين يقال عنهم كُتَّاب “مبدعون” (وقد شرحت آنفا ما الذي يمكن أن يعنيه هذا المصطلح المزعج) يجب ألا يقوموا، مطلقا، بتقديم تأويلات لأعمالهم الخاصة؛ فالنص أداة كسول، يرغب في أن يؤدي قراؤه جزءا من عمله؛ بمعنى، أن النصَّ أداة متخيَلة لاستنباط التأويلات (كما ذكرت في كتابي “دور القارئ“). إذا كان لدى المرء نص يبحثه، فمما لا صلة له بالموضوع أن يسأل المؤلف، وفي الوقت ذاته، لا يمكن للقارئ أن يطرح أي تأويل هكذا، معتمدا، ببساطة، على توهمه، بل يجب عليه التأكد من أن النص، بطريقة ما، يجيز، بل ويحث على قراءة معينة.

في كتابي “حدود التأويل“، أميز بين قصد المؤلف، وبين قصد القارئ، وبين قصد النص.

في عام 1962 كتبت “العمل المفتوح“، (تُرجم إلى الإنجليزية تحت عنوان The Open Work).(2) في هذا الكتاب، أكدت على الدور الفعَّال للمؤول، في قراءة النصوص الثرية بالقيم الجمالية. عندما كُتبت هذه الصفحات، ركَّز قرائي، بشكل أساسي، على الجانب “المفتوح” من مجمل العمل، مستخفين بحقيقة أن القراءة ذات النهاية المفتوحة، التي أدعمها، إنما هي فاعلية أُثيرت بواسطة (وتستهدف تأويل) العمل. بمعنى آخر، لقد كنت أدرس التفاعل بين حقوق النصوص وحقوق مؤوليها. وتولد لدي الانطباع، بأنه خلال العهود القليلة الماضية، فإن حقوق المؤولين قد تم المغالاة فيها.

وقد قدمت، في العديد من كتاباتي، شرحا وافيا للصيرورة اللامحدودة للعلامات[3]، التي صاغها تشارلز ساندرز بييرس أولا، غير أن فكرة الصيررة اللامحدودة للعلامات لا تقود إلى استنتاج أن التأويل غير منضبط بمعايير، لأمر واحد، أن التأويل اللامحدود يُعنى بالنظم لا بالعمليات.

لأوضح الأمر، المنظومة اللغوية هي أداة ينتج عنها، وبواسطتها، خيوط لغوية لا نهائية. فإذا رجعنا إلى القاموس لمعرفة معنى مفردة ما، سنجد العديد من المعاني والمرادفات ـ أي: كلمات أخرى ـ ومن ثم نبحث هذه الكلمات الأخرى لنعرف معانيها، ومن تعريفاتها يمكننا الانتقال إلى كلمات أخرى، وهكذا، لا نهائية محتملة.

القاموس، كما قال جيمس جويس في روايته “يقظة فينيجان“: هو كتاب جُعل لقارئ نموذجي يعاني أرقا نموذجيا. القاموس الجيد ينبغي أن يكون دائريا ـ يجب أن يقول ما معنى كلمة “قِطْ” باستخدام كلمات أخرى، وإلا لكان كافيا أن تغلق القاموس، وأن تشير إلى قط، وتقول: “هذا قط”. سهل جدا، وقد تلقينا جميعا ما يكفي من مثل هذه التفسيرات في طفولتنا. غير أن تلك ليست الطريقة الملائمة التي نعرف بها معنى كلمات مثل: “ديناصور”، و”على أية حال”، و”يوليوس قيصر”، و”حرية”.

على النقيض من ذلك، فالنص، بقدر ما ينشأ عن التلاعب باحتمالات منظومة لغوية ما، لا يكون مفتوحا بنفس الطريقة. فالمرء بتأليفه لنص ما يختزل مجال الاختيارات اللغوية الممكنة. إذا كتبنا: “جون يأكل …”، فهناك احتمال قوي أن الكلمة التالية ستكون اسما، وأن هذا الاسم لن يكون “سُلَّما” (رغم أنه في سياق معين يمكن أن تكون الكلمة “سيف”). بتقليص احتمال توليد خيوط لا نهائية، يقلل النص أيضا من احتمال تجربة تأويلات محددة. في معجم اللغة الإنجليزية، نجد أن الضمير “أنا”، ما زال معناه: “الشخص الذي يتلفظ بالعبارة التي يرد فيها الضمير “أنا” ـ وبالتالي، فإنه بحسب مجموعة من الاحتمالات المقدمة من قِبَل المعجم، فإن “أنا” يمكن أن تشير إلى الرئيس لينكولن، أو أسامة بن لادن، أو جروشو ماركس، أو نيكول كيدمان، أو أي شخص من بلايين الأفراد الآخرين الذين يعيشون في الحاضر، أو الماضي، أو المستقبل. غير أن خطابا موقعا باسمي، فإن الضمير “أنا” فيه سيعني: “أمبرتو إكو”، بغض النظر عن الاعتراضات التي وجهها جاك دريدا لجون سيرل[4] أثناء نقاشهم الشهير حول التوقيع والسياق.(5)

أن نقول أن تأويلات نص ما قد تكون غير محدودة، لا يعني أن التأويل لا يملك موضوعا ـ أي: ليس لديه شيء موجود (حقيقة أو نص) ليركز عليه. وقولنا أن نصا ما قد لا تكون له نهاية، لا يعني أن كل تأويل يمكن أن ينتهي نهاية سعيدة. ويبين هذا السبب في أنني اقترحت ، في كتابي “حدود التأويل“، نوعا من الضابط المعياري للتكذيب (مستوحى من الفيلسوف كارل بوبر[6]): وبرغم صعوبة تقرير ما إذا كان تأويلا مُعطى هو تأويل جيد، أو تقرير أي التأويلين للنص نفسه هو الأفضل، فمن الممكن دوما الإخبار بأن تأويلا معينا هو تأويل خاطئ بشكل صارخ، تأويل مجنون، أو تأويل مستبعد.

بعض النظريات النقدية المعاصرة تؤكد على أن القراءة الوحيدة الجديرة بالثقة هي قراءة خاطئة، وأن النص يحيا، فقط، بفضل سلسلة الاستجابات التي يثيرها. غير أن هذه السلسة من الاستجابات تمثل الاستخدامات اللانهائية، التي يمكن أن نجعلها للنص (فبإمكاننا، على سبيل المثال، استخدام الإنجيل بدلا من قطعة خشب كوقود للمدفأة)، وليس مجموعة التأويلات التي تعتمد على بعض التخمينات المقبولة حول قصد النص.

كيف يمكننا أن نبرهن على أن تخمينا ما حول قصد النص هو تخمين مقبول؟ الطريقة الوحيدة تكون بمقابلته بالنص ككل متماسك. وتلك فكرة قديمة وترجع إلى أوغسطين[7] (حول العقيدة المسيحية): إن تأويل أي جزء من النص يمكن قبوله إذا تأكد ـ ويمكن أن يُستبعد إذا عورض ـ من قِبل جزء آخر من النص نفسه. بهذا المعنى، فإن التماسك الداخلي للنص هو المتحكم في البواعث غير المحكومة للقارئ.

دعوني أقدم مثالا، خاص بنص يشجع بنحو قصدي ومبرمج على أكثر التأويلات جرأة ـ أعني: رواية “يقظة فينيجان“. في الستينيات، في جريدة A Wake Newslitter، كان ثمة مناقشة حول التلميحات التاريخية الحقيقية، التي قد يتم التعرف عليها، في رواية “يقظة فينيجان” ـ على سبيل المثال، تلميحات إلى اتفاقية أنشيلوس [الضَّم][8] للوحدة السياسية بين ألمانيا والنمسا ، ومعاهدة ميونيخ[9] في سبتمبر 1938. ولأجل أن يتحدى هذه التأويلات، أشار ناثان هالبر، إلى أن كلمة أنشيلوس لها معنى دارج غير سياسي (مثل كلمتي “ارتباط” و”اندماج”)، وأن النص لا يدعم القراءة السياسية. ولكي يبين سهولة العثور على أي شيء في رواية “يقظة فينيجان“، أخذ هالبر مثال بيريا[11]. بداية، ففي مستهل “حكاية النملة والجندب”[12] عثر [هالبر] على تعبير “So vi et!” [صوتيا تعني “سوفييت” نسبة إلى الاتحاد السوفييتي] فظن بإمكانية ارتباطها بمجتمع النمل شبه الشيوعي. ولكن بعد صفحة واحدة عثر على تلميح إلى “berial”، والتي تبدو للمحة الأولى كتنويع لكلمة “burial” [الدفن].هل يمكن أن تكون كناية عن الوزير السوفييتي لافرنتي بيريا؟ لكن بيريا لم يكن معروفا في الغرب حتى 9 ديسمبر 1938، عندما تم تعيينه مفوضا للداخلية (قبل ذلك، كان مجرد موظف في درجة أقل)، وفي ديسمبر 1938 كانت مخطوطة جويس في المطبعة. غير أن كلمة “berial” كانت موجودة في نسخة عام 1929 التي نشرت في الجريدة الأدبية transition 12. يبدو السؤال قائما على أسس من الأدلة الخارجية ـ رغم أن بعض المؤولين كانوا على استعداد لأن يضفوا على جويس قوى مقدسة، والقدرة على التنبؤ بظهور بيريا. أمر مثير للضحك حقا ـ غير أنه بين المعجبين بجويس، يمكنك إيجاد أمور أكثر سخافة.

الأدلة الداخلية هي الأكثر أهمية، أي: الأدلة النصية. في عدد لاحق من مجلة Awake Newslitter ، أشار رث فون فَلْ إلى أن “So vi et” قد يكون المقصود منها ما يشبه كلمة “آمين” التي يتلفظ بها أعضاء الهيئات السلطوية الدينية، وبذا لا يكون السياق العام لتلك الصفحات سياسيا بل إنجيليا؛ حيث تقول النملة Ondt : “بقدر ما يزداد حقل ببي إزهارا، بقدر ما يزداد سلطاني ازدهارا”، وحيث أن “ببي” هي صيغة تصغير إيطالية لـ”يوسف”، وحيث يمكن لكلمة “berial” أن تكون خيالا متحورا لشخصية يوسف الإنجيلية (ابن يعقوب وراشيل)، الذي دُفن مرتين على نحو مجازي؛ في الجُبّ، وفي السجن، والذي أنجب إفرايم، الذي، بدوره، أنجب بيريا (أخبار الأيام الأول 23:10)، وحيث أن كان لآشر Asher أخو يوسف ولد يُسمّى بيريا (سفر التكوين 45:30) وهكذا دواليك.(13)

كثير من الأوهام التي عثر عليها فون فَلْ هي، بلا شك، مستبعدة، ولكن يبدو أنه لا يمكن تجاهل أن كل هذه التلميحات، في هذه الصفحات، هي تلميحات إنجيلية في طبيعتها. وهكذا، فإن الدليل النصي، أيضا، يُقصي لافارنتي بيريا من كتاب جويس، وأحسب أن القديس أوغسطين كان ليوافق على ذلك.

النص أداة متخيلة من أجل أن ينتج قارئه النموذجي[14]. هذا القارئ ليس هو من يقدم التخمين “الصحيح الوحيد”. بإمكان النص أن يتوقع قارئا نموذجيا مخولا بتجربة تخمينات لا نهائية. القارئ التجريبي، هو، ببساطة، من يقوم بعمل تخمينات حول القارئ النموذجي الذي يفترضه النص. حيث أن قصد النص، بالدرجة الأولى، هو إنتاج القارئ النموذجي، القادر على القيام بتخمينات تخص النص، فمهمة القارئ النموذجي تتأسس على أن يتعرف على المؤلف النموذجي ـ وهو ليس المؤلف التجريبي ـ الذي يتوافق جوهريا مع قصد النص.

معرفة قصد نص ما تعني: معرفة الاستراتيجية السيميائية. في بعض الأحيان تكون الاستراتيجية السيميائية قابلة للكشف على أساس من التقاليد الأسلوبية المنشأة. إذا بدأت القصة بـ”كان ياما كان”، يكون لديَّ سبب وجيه لافتراض أنها قصة خرافية، وأن القارئ النموذجي المثار والمفترض هنا طفل (أو مراهق شغوف بالانفعال بروح طفولية). من الطبيعي، أن تكون هناك مسحة من السخرية، وفي مثل هذه الحالة فإن النص اللاحق يجب أن يُقرأ بطريقة أكثر تمرسا. لكن، على الرغم من أن المرء يمكنه القول ـ من خلال كشف النص ـ أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يُقرأ بها، الأمر المهم هو ملاحظة أن النص يتظاهر بأنه يبدأ كقصة خرافية.

عندما يخرج نص إلى العالم كمثل رسالة في زجاجة أُلقيت في البحر ـ وهذا لا يحدث مع الشعر أو النثر فقط، بل أيضا مع كتب مثل كتاب كانط ” نقد العقل الخالص” ـ بمعنى، أنه عندما يتم إنتاج نص، لا من أجل مرسل إليه واحد، بل من أجل جمع من القراء، يعلم المؤلف أنه ـ أو أنها ـ سوف يؤوَّل لا وفق مقاصده ـ أو مقاصدها ـ بل وفقا لاستراتيجية معقدة من التفاعلات، التي تشمل القُرَّاء أيضا، مع كفاءتهم في لغتهم كخزينة اجتماعية. وأعني بقولي: “خزينة اجتماعية” ليس فقط مجرد لغة محددة تضم مجموعة من القواعد النحوية، ولكن أيضا مجمل الموسوعة التي تولدها مباشرة هذه اللغة: التقاليد الثقافية التي أنتجتها هذه اللغة، وتاريخ التأويلات السابقة للعديد من نصوصها، متضمنة النص الذي يكون القارئ بصدد قراءته.

يجب على فعل القراءة أن يأخذ في حسبانه كل هذه العناصر، على الرغم من أن الاحتمال بعيد في أن يحيط قارئ مفرد بها جميعا. وهكذا، فإن كل فعل للقراءة هو إجراء معقد بين كفاءة القارئ (العالم المعرفي للقارئ) وبين نوع الكفاءة التي يفترضها نص معين لكي تتم قراءته بطريقة “اقتصادية” ـ أي بطريقة تعمل على زيادة فهم النص والاستمتاع به، ويدعمها السياق.

إن القارء النموذجي للقصة ليس هو القارئ التجريبي. القارئ التجريبي هو أنت، أنا، أي شخص، حينما نقرأ نصا. القراء التجريبيون بإمكانهم القراءة بطرق عدة، وليس ثمة قانون يعين لهم كيف يقرأون، بسبب أنهم، غالبا، ما يستعملون النص كواسطة لمشاعرهم الخاصة، والتي يمكنها المجيئ من خارج النص، أو ربما يثيرها النص مصادفة.

دعوني أعرض لبعض المواقف الظريفة التي قد تحصل من أحد قرائي كقارئ تجريبي، بأكثر منه كقارئ نموذجي. كتب إلى أحد أصدقاء الطفولة، الذي لم أره منذ أعوام، بعد نشر روايتي الثانية “بندول فوكو” : ” عزيزي أمبرتو، لا أذكر أنني أخبرتك بالقصة الشجية لعمي وعمتي، لكني أحسب أنك لم تكن حصيفا في استخدامها في روايتك”. حسنا، ففي كتابي أسرد بعض الوقائع التي تتعلق بالعم شارلز والعمة كاترين، وهما، في القصة، عم وعمة بطل الرواية جاكوب بيلبو. حقيقة أن مثل هؤلاء الناس موجودون بالفعل. مع بعض التعديلات، فقد كنت أقص قصة من زمن طفولتي تتعلق بعم وعمة لي ـ بالطبع كان لهما اسمين غير اسمي شخصيات الرواية. ردد على صديقي قائلا أن العم شارلز والعمة كاترين هما أقارب لي، وليسوا أقاربه (لذا فإني أملك حق النشر)، وأنني حتى لم أكن على علم بأن له عم أو عمة. اعتذر صديقي بأنه كان مستغرقا تماما بالقصة حتى أنه ظن أنه تعرف على بعض الأحداث التي وقعت لعمه وعمته ـ مما لا يستحيل حدوثه، لأنه في زمن الحرب (الفترة التي عدت إليها بذاكرتي) فإن نفس الأشياء كان يمكن أن تقع لأعمام وعمات آخرين.

ما الذي حدث لصديقي؟ لقد رأى في قصتي شيئا كان يقع في ذاكرته الشخصية، فهو لم يكن بصدد تأويل قصتي، بل بالأحرى كان يستخدمها. من الصعب منع استخدام نص لأجل أحلام اليقظة، وجميعنا نفعل ذلك في كثير من الأحيان ـ لكن هذه ليست مسألة عامة. استخدام النص بهذه الطريقة يعني التحرك داخله، كما لو كان جريدة خاصة.

هناك قواعد معينة للعبة، والقارئ النموذجي هو شخص متشوق إلى ممارسة هذه اللعبة. لقد نسي صديقي اسم اللعبة، وركَّب توقعاته الخاصة كقارئ تجريبي على التوقعات التي أرادها المؤلف من القارئ النموذجي.

في الفصل 115 من رواية “بندول فوكو“، كان بطل روايتي، كازاوبون، في ليلة 23/24 يونيو 1984، بعدما حضر مراسم احتفال سحري في معهد الفنون والحِرَف في باريس، يمشي، كما لو كان مأخوذا، على طول شارع سان مارتين، عابرا شارع الدب Rue aux Ours، إلى أن وصل إلى مركز بوبورج، ثم اتجه إلى كنيسة سان ماري، ثم واصل المسير عبر شوارع عديدة، أسماؤها جميعا مذكورة في كتابي، حتى وصل إلى قصر فوجْ.

كما ذكرت آنفا، من أجل أن أكتب هذا الفصل تابعت نفس الجولة لعدة ليال، حاملا جهاز تسجيل، مسجلا ملاحظاتي عن كل ما يمكنني رؤيته، وأثره عليَّ (إني هنا أكشف عن منهجي كمؤلف تجريبي). بالإضافة إلى ذلك، وحيث أني أملك برنامجا حاسوبيا يريني كيف تبدو السماء في أي وقت، في أي عام، في أي خط طول أو خط عرض، حتى أني علمت، أنه في تلك الليلة كان هناك قمر، وأنه كان بالإمكان رؤيته من مواقع معينة في أوقات عديدة. لقد فعلت ذلك، لا من أجل محاكاة واقعية إميل زولا، ولكن (كما ذكرت) لأنني أحب أن أحوز المشهد الذي سأكتب عنه أمامي حين أقوم بالسرد.

بعد نشر الرواية، تلقيت خطابا من رجل، من الواضح أنه ذهب إلى المكتبة الوطنية لقراءة كل الصحف الصادرة في 24 يونيو 1984، واكتشف أنه عند ناصية شارع رومر ـ والذي لم أذكر اسمه بالفعل، ولكنه يمر عبر شارع سان مارتين في نقطة معينة ـ وبعد منتصف الليل، أقل أو أكثر قليلا من الوقت الذي مر فيه كازاوبون بالشارع، كان هناك حريق، حريق كبير وإلا لما كتبوا عنه في الصحف. يسألني القارئ: كيف اتفق أن لم يرى كازاوبون هذا الحريق.

أجبت بأن من المؤكد أن كازاوبون رأى الحريق، ولكنه لم يذكره لسبب غامض، لا أعرفه ـ والذي كان مرجحا جدا في قصة دسمة بالأحداث الغامضة، الحقيقية والزائفة معا. إن قارئي، بلا شك، مازال يحاول معرفة السبب الذي من أجله لم يذكر كازاوبون ذلك الحريق، شاكا في حصول مؤامرة أخرى قام بها فرسان المعبد. الحقيقة أنني ربما لم أمر بهذا الجانب من الشارع في منتصف الليل، بل ربما مررت به قبل اشتعال الحريق، أو بعد إطفائه بوقت قصير، لا أدري. كل ما أعلمه أن قارئي كان يستخدم نصي لأغراضه الخاصة: لقد رغب في أن يكون النص متجانسا، في كل تفاصيله، مع ما حدث في الواقع.

الآن، دعوني أخبركم بقصة أخرى تتعلق بالليلة ذاتها. الفرق هو ما يلي: في الحالة التي ذكرت توا، فإن القارئ المشغول بالتفاصيل غير المهمة أراد لقصتي أن تتوافق مع أحداث العالم الحقيقي، بينما يريد القارئ، في المثال التالي، أن يتوافق العالم الحقيقي مع روايتي الخيالية ـ حالة مختلفة قليلا وأكثر فائدة.

اثنان من طلبة مدرسة الفنون الجميلة في باريس أتيا ليرياني ألبوم صور أعادا فيه تصوير مجمل الجولة التي قام بها كازاوبون. لقد عثرا على كل الأماكن التي ذكرتها، وقاما بتصويرها واحد بعد آخر، في نفس الوقت من الليل. في نهاية الفصل 115 يخرج كازاوبون من مصرف مياه المدينة ويدخل، عبر القبو، حانة أسيوية تمتلئ بالزبائن الذين يكسوهم العرق، براميل جعة، وبصقات لزجة. لقد عثر الطالبان بالفعل على هذه الحانة، والتقطا صورا لها. غني عن البيان أن هذه الحانة كانت من اختراعي، مع أني قمت بتصميمها وفي ذهني الحانات العديدة في الجوار، لكن هذان الطالبان اكتشفا، بلا شك، الحانة الموصوفة في كتابي. أكرر، هذان الطالبان لم يضيفا إلى مهمتهما كقارئين نموذجيين اهتمام القارئ التجريبي، الذي يريد أن يختبر ويرى إذا ما كانت روايتي تصف باريس الحقيقية. بل بالأحرى، أرادا تحويل باريس “الحقيقية” لتكون المكان الموجود في روايتي. الحقيقة، أن من بين كل ما أمكنهم العثور عليه في باريس، فقد اختارا، فقط، تلك المظاهر التي تتوافق مع التوصيفات التي قدمها نصي.

هذه الحانة موجودة في نصي، بالرغم من ذلك، أعتقد أنني، ببساطة، قمت بتخيلها. وبإزاء وجودها في النص، يصبح قصد القارئ التجريبي، بالأحرى، لا علاقة له بالموضوع. كثيرا ما يقول المؤلفون أشياء غير مدركين لها؛ فقط، بعدما تصلهم ردود أفعال قرائهم، يكتشفون ما الذي قالوه.

هناك، على أية حال، حالة يمكن أن تكون مضيئة وكاشفة للنظر إلى مقاصد المؤلف التجريبي، تكون والمؤلف ما زال حيا، وبعدما يقدم النقاد تأويلاتهم للنص، ويمكن لأحدهم أن يسأل المؤلف إلى أي مدى كان ـ هو أو هي ـ كشخص تجريبي، مدركا للتأويلات المتعددة التي يدعمها النص. عند هذه النقطة، فإن استجابة المؤلف تُستخدم، ليس من أجل إثبات تأويلات النص، ولكن لبيان التضارب بين قصده أو قصدها وبين قصد النص. الغرض من التجربة نظري أكثر منه تجريبي.

أخيرا، هناك الحالة التي يكون فيه المؤلف، أيضا، منظِّرا نصيا. في هذا المثال ربما يستجيب المؤلف بطريقتين مختلفتين. يمكن أن تكون استجابته: “لم أعني ذلك، لكن يجدر بي الموافقة على أن النص يقول ذلك، وأشكر القارئ على أن نبهني للأمر”. أو يمكن أن تكون الاستجابة: “بعيدا عن حقيقة أنني لم أعني ذلك، فإني أعتقد أن القارئ الحصيف لا ينبغي له قبول مثل هذا التأويل؛ لأنه تأويل غير اقتصادي”.

الآن، دعوني أعرض لبعض الحالات التي يجب عليّ فيها، كمؤلف تجريبي، أن أستسلم في مواجهة قارئ تمسك بشدة بقصد نصي.

في كتابي “تأملات في اسم الوردة”، قلت أنني شعرت بهزة إثارة ارتياح عندما قرأت عرضا للكتاب يتضمن اقتباسا لتعليق ذكره ويليام في نهاية المحاكمة، في الفصل المعنون “اليوم الخامس، تاسعة”. “ما أكثر ما يخيفك في الطهارة؟” سأل أدسو. وأجاب ويليام: “التعجل”. لقد أحببت، ومازلت أحب ذلكما السطرين بشدة. لكن حينها، أشار لي أحد القراء إلى أنه في نفس الصفحة، يقول برنارد، مهددا قيِّم الدير بالتعذيب: “العدالة لا تكون بوازع من العجلة، كما يعتقد الرسل الزائفون، وعدالة الرب لديها مئات الأعوام رهن أمرها”. كان القارئ محقا في سؤالي عن الصلة التي هدفت إلى إنشائها بين التعجل التي يخشاه ويليام وبين غياب التعجل الذي أطرى عليه برنارد. لم أتمكن من الرد.

الحقيقة، أن الحوار الذي دار بين أدسو وويليام غير موجود في المخطوطة الأصلية؛ لقد أضفت هذا الحوار الموجز أثناء صف الكتاب، لأسباب تتعلق بالتوازن والإيقاع، فقد كنت في حاجة إلى إدخال بعض الأسطر قبل أن أعطي الكلمة لبرنارد مرة أخرى. وقد نسيت ذلك الأمر تماما؛ فبعدها بقليل يتكلم برنارد عن التعجل. فهو يستخدم تعبيرا نمطيا، من النوع الذي نتوقع صدوره من قاض ـ مألوفا مثل: “الكل سواء أمام القانون”. فيا أسفاه، حينما توضع جنبا إلى جنب التعجل الذي ذكره ويليام، فالتعجل المذكور من قِبَل برنارد يُعطي الانطباع بأنه يقول شيئا موضوعيا بدلا من شيء رسمي؛ ولدى القارئ ما يبرر تساؤله عما إذا كان الرجلان يعنيان الشيء ذاته، أو عما إذا كان الاشمئزاز من التعجل الذي عبَّر عنه ويليام لا يختلف كثيرا عن الاشمئزاز من التعجل الذي عبَّر عنه برنارد. النص موجود، وينتج تأثيراته الخاصة. وسواء أردته على هذا النحو أم لا، فإننا الآن مواجهون بمشكلة، بغموض مستفز ـ وأنا نفسي محتار في الكيفية التي أحل بها هذا التضارب، رغم إدراكي من أن هناك معنى مستتر (وربما الكثير من المعاني).

المؤلف الذي جعل عنوان كتابه “اسم الوردة” عليه أن يكون مستعدا لمواجهة تأويلات متشعبة لعنوانه. كمؤلف تجريبي، كتبت (في كتاب تأملات) أنني اخترت هذا العنوان بالتحديد لكي أمنح القارئ الحرية: ” الوردة شكل غني جدا بالمعاني، حتى أنها الآن لا تكاد تحمل أي معنى منها: وردة دانتي الغامضة[15]، و”هيا، وردتي الحبيبة”[16]، وحرب الوردتين[17]، و”الوردة المريضة”،[18] وأغنية “الكثير جدا حول روزي، وعبارة شكسبير: “وردة بواسطة أي اسم آخر”، وتعبير جيرترود شتاين الشعري:”الوردة هي وردة هي وردة هي وردة”، و”أعضاء جمعية الصليب والوردة[19] …”. إضافة إلى ذلك، أكتشف أحد الباحثين أن بعض المخطوطات المبكرة لكتاب: “ازدراء العالم“، لمؤلفه: برنارد دي مورلِيه ـ الذي استعرت منه النص السداسي التفعيلة الذي ختمت به روايتي: “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ” (“وردة العام الماضي لم يبقى إلا اسمها، الأسماء وحدها هي كل ما نملكه”) ـ يمكن قراءتها: “روما القديمة لم يبقى إلا اسمها stat Roma pristine nomine”، والتي تبدو، بعد كل شيء، أكثر توافقا مع سائر القصيدة وصورها الخيالية عن بابل المفقودة[20]. لذا، فإن عنوان روايتي، بما أني لقيت نسخة أخرى من قصيدة مورلِاي، كان يمكن أن يكون:” اسم روما” (وبذا كان ليكتسب إيحاءات فاشية).

لكن العنوان هو بالفعل: “اسم الوردة“، وأنا أدرك الآن كيف كان صعبا تقليص السلسة اللانهائية للدلالات التي تثيرها كلمة “وردة”. ربما قصدت إلى زيادة القراءات المحتملة للدرجة التي يكون معها أي من هذه القراءات لا صلة لها بالموضوع، وكمحصلة، أكون قد أنتجت سلسلة شاسعة، لا مفر منها، من التأويلات. غير أن النص قد خرج إلى العالم، وعلى المؤلف التجريبي أن يبقى صامتا.

عندما أطلقت اسم كازاوبون على الشخصية الرئيسية في رواية “بندول فوكو” كنت مشغولا بالتفكير في إسحاق كازاوبون، الذي أثبت عام 1614 أن النصوص الهرمسية[21] نصوص زائفة، والمرء عند قراءة “بندول فوكو” يمكن أن يعثر على بعض التماثلات بين ما فهمه عالِم اللغة العظيم وبين ما فهمته شخصيتي آخر الأمر. لقد كنت مدركا أن قليلا من قرائي سوف يفهم التلميح، ولكني كنت مدركا بالقدر ذاته، من حيث الإستراتيجية النصية، أن هذا النوع من المعرفة ليس مما لا يمكن الاستغناء عنه. (أعني: أنه من الممكن للمرء أن يقرأ روايتي وأن يفهم شخصية كازاوبون حتى وإن لم يكن يعرف شيئا عن شخصية إسحاق كازاوبون التاريخية. بعض المؤلفين يميلون إلى تضمين بعض الإحالات الخاصة في نصوصهم، لأجل متعة القراء المتمرسين).

قبلما أنتهي من كتابة روايتي، اكتشفت قدرا أن كازاوبون كان إحدى شخصيات رواية ميدل مارش للكاتبة الإنجليزية جورج إليوت، رواية كنت قد قرأتها منذ عهود مضت، ونسيت أمرها. وهذه حالة، بحسبها، كمؤلف نموذجي، حاولت إقصاء أية إشارة ممكنة إلى جورج إليوت. في الفصل العاشر تتضمن الترجمة الإنجليزية الحوار التالي بين بيلبو وكازاوبون:

“بالمناسبة، ما اسمك؟”

“كازاوبون”.

“كازاوبون. ألم يكن اسم شخصية في رواية ميدل مارش؟”

“لا أعلم. هناك أيضا عالم لغة في عصر النهضة يحمل الاسم نفسه، لكننا لسنا أقارب”.

لقد بذلت ما في وسعي لأجل تجنب ما اعتبرته إشارة غير مجدية إلى المؤلفة ماري آن إيفانز، والشهيرة باسم جورج إليوت، لكن حينها، لاحظ قارئ ذكي، هو دافيد روبي، أن كازاوبون في رواية إليوت كان بصدد تأليف كتاب بعنوان “مفتاح كل الأساطير“، كقارئ نموذجي، شعرت أني ملزم بقبول هذه الصلة. النص، بالإضافة إلى المعرفة الموسوعية، تُمكّن أي قارئ موهوب من إيجاد هذه العلاقة. إنها معقولة. أمر سيئ بالنسبة للمؤلف التجريبي، الذي لم يكن بقدر ذكاء قارئه.

على نفس المنوال، جعلت عنوان روايتي: “بندول فوكو” لأن البندول الذي تتحدث عنه اخترعه ليون فوكو. إذا ما كان مُخترعا بواسطة بنيامين فرانكلين، لكان عنوان الرواية بندول فرانكلين. هذه المرة، كنت مدركا منذ البداية بأن شخصا ما قد يشم رائحة تلميح إلى ميشيل فوكو: إن شخصياتي مهوسة بالتشبيهات، وقد كتب ميشيل فوكو عن صيغ التشابه في نمط التفكير الغربي في القرن 16. كمؤلف تجريبي، لم أكن سعيدا بمثل هذه الصلة المحتملة. إنها تبدو أشبه بالمزحة، لا كصلة متقنة. غير أن البندول الذي تم اختراعه بواسطة ليون فوكو كان هو بطل قصتي، وبحسبه تحدد عنوانها، لذا فإني آمل ألا يحاول قارئي النموذجي إقامة روابط سطحية مع ميشيل فوكو. لقد كنت مخطئا ـ وكثير من القراء الأذكياء يُخطئون. النص موجود، وربما كانوا مصيبين، وربما أكون أنا المسئول عن تلك المزحة السطحية، وربما لا تكون المزحة بهذه السطحية. لا أدري. فالآن، صار الأمر برمته خارجا عن سيطرتي.

الآن، دعونا نتأمل حالات، أعتقد بحسبها ـ ولعلي نسيت مقاصدي الأولية، بينما أقوم بدور القارئ النموذجي، وفحص النص ـ أن لي الحق، مثل أي إنسان آخر، في رفض التأويلات التي لا تبدو اقتصادية.

قبل أن تقوم هيلينا كوستيوكوفيتش بترجمة رواية” اسم الوردة” إلى الروسية (ترجمة بارعة) كتبت مقالا طويلا عنها.(22) عند نقطة معينة، تذكر كتابا لإميل هنريوت، اسمه: “وردة براتيسلافا” (1946)، والذي يتناول ملاحقة مخطوطة غامضة، ويُختتم بدمار المكتبة في الحريق. والقصة تدور أحداثها في مدينة براج، وفي بداية قصتي أذكر براج. بالإضافة إلى ذلك فإن أحد أمناء المكتبة في روايتي يُدعى برنارد، وأحد أمناء المكتبة في كتاب هنريو يُدعى برنارد.

أنا لم أقرأ رواية هنريو، لم أكن حتى أعلم بوجودها. لقد قرأت تأويلات يُظهر نقادي فيها مصادر أعلمها، وقد كنت سعيدا للغاية لمقدرتهم البارعة على اكتشاف ما قمت بإخفائه بدهاء، لكي أقودهم إلى العثور عليه ـ على سبيل المثال: حقيقة أن سيرينوس زيتبلوم، وأدريان ليفركوهن، في رواية “دكتور فاوست” لتوماس مان، كانا النموذج للعلاقة الحوارية بين أدسو وويليام في” اسم الوردة“. لقد أعلمني القراء بمصادر لم أسمع عنها قبلا، وسعدت أن يُظن أني واسع المعرفة بنحو كاف لأن أقتبسها (ومؤخرا، أخبرني أحد الشباب المتخصصين في القرون الوسطى، أن قيِّم المكتبة الأعمى سبق أن ذكره كاسيودوروس، في القرن السادس قبل الميلاد). لقد قرأت تحليلات نقدية يكتشف فيها المؤوِّل مؤثرات لم أكن أفكر فيها حين الكتابة، ولكن من المؤكد أني قرأتها في شبابي، ومن الواضح أني تأثرت بها بنحو غير واع. قال صديقي جيورجيو تشيللي، على سبيل المثال، أن قراءاتي القديمة قد تضمنت ولابد روايات الكاتب الرمزي ديميتري ميرزكوفسكي، ولقد تبين لي صحة ذلك.

كقارئ عادي لرواية” اسم الوردة” (لندع جانبا حقيقة أنني المؤلف)، أحسب أن إدعاء هيلينا كوستيوكوفيتش لا يثبت شيئا ذا أهمية. البحث عن مخطوطة غامضة، ودمار المكتبة في الحريق، من الموضوعات الأدبية الشائعة للغاية، وبإمكاني التنويه إلى الكثير من الكتب الأخرى التي تستخدمهما. ذُكرت مدينة براج في بداية الرواية، ولكن إذا كنت ذكرت بودابست بدلا من براج، فسيكون الأمر سواء. براج لا تلعب دورا حاسما في القصة.

بالمناسبة، فعندما تُرجمت رواية” اسم الوردة” في إحدى دول أوروبا الشرقية، قبل البريسترويكا[23] بوقت طويل، اتصل بي المترجم قائلا أن افتتاحية الرواية التي تشير إلى الغزو الروسي لتشيكوسلوفاكيا، قد تسبب مشاكل. أجبته بأني لا أوافق على أي تغييرات في نصي، وإذا ما تم إجراء عمل رقابي عليها، فسوف أوقف عقد الناشر. حينئذ، أضفت قائلا، على سبيل المزاح: “لقد ذكرت براج في البداية؛ لأنها واحدة من مدني السحرية، ولكني أحب دبلن أيضا، ضع “دبلن” بدلا من “براج”، فلن يكون ثمة فرق”. اعترض المترجم قائلا: “لكن روسيا لم تغزو دبلن!” فرددت قائلا: “هذا ليس خطأي”.

أخيرا، فإن أسماء مثل: “بيرنجار” و”برنجارد” يمكن أن تحدث مصادفة. على أية حال، فعلى القارئ النموذجي أن يعترف أن هذه المصادفات الأربع ـ المخطوطة، والحريق، ومدينة براج، وبرنجارد ـ مشوقة. وكمؤلف تجريبي، فليس لي حق الاعتراض. وبالرغم من كل ذلك، فقد لقيت مؤخرا نسخة للنص الفرنسي لإميل هنريو، واكتشفت أن اسم قيم المكتبة في كتابه ليس بيرنار بل بيرنهارد مار. ربما أعتمدت كوستيوكوفيتش على الطبعة الروسية، التي نُقل فيها الاسم مترجما، على نحو خاطئ، إلى سيرليك. وهكذا، تكون إحدى المصادفات المثيرة للفضول قد تم إقصائها، ويمكن لقارئي النموذجي أن يستريح قليلا.

غير أن هيلينا كوسيوكوفيتش كتبت شيئا آخر لإثبات التماثلات بين كتابي وكتاب هنريو. فقالت: في رواية هنريو، كانت المخطوطة المبتغاة هي النسخة الأصلية من مذكرات كازانوفا. وقد حدث ـ في روايتي ـ أن كانت هناك شخصية ثانوية تُدعى هيو النيوكاسلي (واسمه في الطبعة الإيطالية: أوجو النيوكاسلي). انتهت كوستيوكوفيتش إلى أنه “بالانتقال من اسم إلى آخر، يمكن الوصول إلى تصور لاسم الوردة”.

كمؤلف تجريبي، يمكنني القول أن شخصية هيو النيوكاسلي ليست من اختراعي، إنما هي شخصية تاريخية ذُكرت في المصادر القروسطية التي استعنت بها: فواقعة لقاء البعثة الفرنسيسكانية وممثلي البابوية مستمدة، في الواقع، من السجل التاريخي لأحداث القرن الرابع عشر. لكن ليس من المتوقع أن يكون القارئ عارفا بذلك، كما لا يمكن لردي على ذلك أن يؤخذ في الحسبان. لكن يبقى أن من حقي أن أقرر رأيي كقارئ عادي. أولا، فإن “نيوكاسل” ليست هي ترجمة كلمة “كازانوفا”، بل إن ترجمتها تكون: “البيت الجديد” (من الوجهة المعرفية، فإن معنى الاسم اللاتيني “Novocastro نيو كاسل” هو: “المدينة الجديدة” أو “المعسكر الجديد”). وبالتالي، فإن الاسم “نيوكاسل” قد يُلمح إلى “كازانوفا” بنفس الدرجة التي يلمح بها إلى “نيوتن”.

غير أن هناك عناصر أخرى يمكنها ـ من الوجهة النصية ـ أن تبرهن على أن افتراض كوستيوكوفيتش غير اقتصادي. أولا، فإن هيو النيوكاسلي يلعب في الرواية دورا هامشيا للغاية، ولا علاقة له بالمكتبة. وإذا ما كان النص راغبا في اقتراح علاقة وثيقة الصلة بين هيو وبين المكتبة (كما هي بينه وبين المخطوطة)، لكان قد قال شيئا إضافيا بهذا الصدد، غير أن النص لم يذكر شيئا عن ذلك. ثانيا: لقد كان كازانوفا، حسب المعرفة الموسوعية والمشتركة ثقافيا، عاشقا محترفا وخليعا فاجرا، بينما لا نجد في الرواية حتى ما يثير الشبهة في فضيلة هيو. ثالثا: ليس ثم علاقة واضحة بين مخطوطة تخص كازانوفا ومخطوطة تخص أرسطو، كما أن الرواية لم تشر في أي موضع منها إلى الفجور باعتباره سلوك مستحق للثناء. باعتباري قارئا نموذجيا لروايتي، أحسبني مخولا بالقول: أن النظر إلى “الرابطة بكازانوفا” لا يؤدي إلى شيء.

ذات مرة، أثناء أحد الحوارات، سألني أحد القراء عما قصدته بعبارة: “إن السعادة العظمى تكون في امتلاك ما هو لك”. أصابني الارتباك، وأعلنت أني أبدا، لم أكتب هذه العبارة. كنت موقنا من ذلك، ولأسباب عدة؛ أولا: أني لا أعتقد أن السعادة في امتلاك ما هو في حوزة المرء، حتى تلك الشخصية الكارتونية سنوبي، ما كان ليشارك في مثل هذه التفاهة. ثانيا: من المستبعد أن ترى شخصية تنتمي للقرون الوسطى أن السعادة تكون في امتلاك ما يمتلكه بالفعل، حيث أن السعادة ـ في العقل القروسطي ـ كانت حالة مستقبلية يُبتغى تحصيلها عبر المعاناة الحاضرة، وبالتالي، فقد كررت القول بأنني لم أكتب هذا السطر أبدا، فنظر إليّ محاوري كما لو كنت غير قادر على تذكر ما كتبته بنفسي.

لاحقا، صادفت هذا المقطع، الذي يظهر في رواية” اسم الوردة“، في غضون وصف نشوة إدسو الحسية في المطبخ. هذه الواقعة، كما يمكن لأكثر قرائي خمولا أن يخمنها، معمولة بالكامل من اقتباسات من “نشيد الإنشاد”، ومن مؤلفات الصوفيين في القرون الوسطى. على أية حال، فإن لم تكن المصادر محددة، فبإمكان القارئ الإخبار بأن هذه الفقرة تصور مشاعر شاب بعد تجربته الحسية الأولى (وربما الأخيرة). إذا أعاد أحدهم قراءة ذلك السطر في سياقه (أعني: في سياق الرواية، لا سياق المصادر القروسطية) سيجد التالي: “آه، يا إلهي، عندما يبلغ الوجد بالروح مبلغه، فإن الفضيلة الوحيدة تكمن في الحصول على ما تراه، فالسعادة القصوى تكمن في الحصول على ما أنت حاصل عليه”. هكذا فأن كون “السعادة تكمن في الحصول على ما أنت حاصل عليه” ليس على عمومه، ولا في كل لحظة من حياتك، لكن، فقط، في لحظة الخيال النشوان. تلك حالة، لا يكون من الضروري فيها أن تكون عارفا بقصد المؤلف التجريبي: قصد النص فيها شديد الوضوح. وإذا كانت مفردات اللغة الإنجليزية ذات معنى تقليدي، فإن المعنى الفعلي للنص ليس هو المعنى الذي يعتقد القارئ ـ خاضعا لإلحاح خاص وغريب ـ أنه المراد توصيله. فبين قصد المؤلف غير الممكن إحرازه، وبين قصد القارئ القابل للأخذ والرد، ثمة القصد الشفيف للنص، الذي يدحض التأويلات المتهافتة.

لقد استمتعت بقراءة كتاب جميل من تأليف روبرت ف. فليسنر: “وردة باسم آخر: مسح دراسي للوردة الأدبية من شكسبير إلى إكو” ـ وآمل لو كان شكسبير قد شعر بالفخر أن يجد اسمه مرتبطا باسمي. بينما كان فليسنر يناقش العلائق المختلفة، التي وجدها بين وردتي وبين كل الورود الأخرى في عالم الأدب، يقول شيئا مثيرا للغاية، فهو يرغب في أن يبين: “كيف أن وردة إكو مستلهمة من مغامرة شيرلوك هولمز “وثائق المعاهدة البحرية”، لكونان دويل، التي، بدورها، تدين بالكثير، إلى إعجاب التحري كفْ بالزهور في رواية “حجر القمر“[24] “.(25)

أقول، أني من مدمني قراءة أعمال ويلكي كولنز، لكني لا أتذكر (خاصة حين كتابة روايتي) أن شخصية الرقيب كَفْ كان لها شغف بالورود. أحسب أني قرأت كل ما كتب أرثر كونان دويل، ولكن يجدر بي الاعتراف أنني لا أتذكر “مغامرة وثائق المعاهدة البحرية”. هذا لا يهم، ففي روايتي يوجد العديد من الإشارات الصريحة إلى شيرلوك هولمز، ما يعني أنه يمكن لنصي أن يدعم هذه العلاقة أيضا. لكن على الرغم من انفتاحي العقلي، أحسب أن الناقد فليسنر قد أفرط في التأويل، محاولا إثبات إلى أي مدى كان ويليام في روايتي مرددا لصدى إعجاب هولمز بالورود، لقد اقتبس المقطع التالي من كتابي: “سِدر مسهل”، قال ويليام فجأة، منحنيا لينظر نبتة عرفها، في ذلك اليوم الشتائي، من شجيرتها الحاسرة. “يُصنع منقوعا جيدا من قشرته ..”.

المثير للفضول أن فليسنر توقف في الاقتباس عند كلمة “قشرته”، فبعد فاصلة، يستمر نصي في إكمال العبارة كما يلي: “لعلاج البواسير”. وبأمانة، أحسب أن القارئ النموذجي غير مدعو إلى اعتبار “شجيرة السدر” كتلميح للوردة.

كتب جيوسو موسكا تحليلا نقديا لرواية “بندول فوكو“، وأنا أعتبرهُ من ضمن أفضل الأعمال التي قرأتها. [26] غير أنه في مستهل التحليل يُقرُّ أنه قد فُتن بنشدان التماثلات مع شخصيات روايتي ـ وأخذ في التفتيش عن الروابط. لقد نبَّه ببراعة إلى العديد من الاقتباسات والتشبيهات الأسلوبية شديدة الخفاء، والتي رغبت في يتم اكتشافها: لقد وجد روابط أخرى لم أفكر فيها، ولكنها تبدو مقنعة، ولعب دور القارئ المهووس، واكتشف روابط أذهلتني، ولكني غير قادر على دحضها ـ رغم علمي أنها تضلل القارئ. على سبيل المثال: يبدو أن الاسم الذي وضعته لجهاز الحاسوب: أبولافيا Abulaphia، بالإضافة إلى أسماء الشخصيات الرئيسية الثلاث: بيلبو Belbo، وكازاوبون Casaubon، وديوتاليفي Diotallevi، قد أثمرت الحروف الاستهلالية ABCD ، من غير المفيد أن أقول أن هذا صحيح حتى أفرغ من كتابة مخطوطتي، لقد كان للحاسوب اسما آخر، ويمكن للقرَّاء أن يعترضوا بأني غيرته بشكل غير واع لأجل تحصيل هذا التسلسل الألفبائي. ويبدو أن جاكوبو بيلبو مولع بالخمر، كما أن حروف اسمه الأولى، بغرابة شديدة، هي: JB. ومن غير المفيد أن أعلن أنه، خلال كتابة الرواية، لم يكن اسمه الأول جاكوبو بل ستيفانو، وأنني غيرته إلى جاكوبو في اللحظة الأخيرة. ليس ثمة تلميح إلى نوع الخمر J&B.

فقط، ما أقدر على تقديمه من اعتراضات كقارئ نموذجي لروايتي: (1) أن التسلسل الألفبائي ABCD، من الوجهة النصية، غير ذي صلة؛ إذا لم تكن أسماء الشخصيات الأخرى تواصل التسلسل إلى X,Y,Z. (2) أن بيلبو يشرب المارتيني أيضا، بالإضافة إلى أن معاقرته المعتدلة للخمر ليست أكثر ملامح شخصيته تميزا.

على العكس من ذلك، فإني لا أستطيع مجادلة قارئي، عندما يلاحظ أيضا أن سيزار بيفيز، وهو كاتب أحببته، ومازلت أحبه جدا، قد ولد في قرية تُدعى سانتو ستيفانو بيلبو، وأن شخصيتي الروائية بيلبو، البيدمونتي السوداوي، يتذكر بيفيز. الحقيقة (رغم أنه من غير المفترض لقارئي النموذجي أن يعرف هذه التفاصيل)، أنني قضيت فترة طفولتي على ضفاف نهر بيلبو، حيث مررت ببعض التجارب القاسية التي نسبت حدوثها إلى جاكوبو بيلبو. حقيقي أن هذا حدث منذ فترة طويلة وقبل أن أعلم شيئا عن سيزار بيفيز، لذلك بدلت الاسم الأصلي لستيفانو بيلبو إلى جاكوبو بيلبو، بالتحديد، لأتجنب حصول صلة صارخة ببيفيز. غير أن هذا لم يكن كافيا، وكان قارئي محقا في العثور على صلة بين بيفيز وجاكوبو بيلبو. وربما كان محقا حتى لو كنا جعلت لبيلبو أي اسم آخر.

بإمكاني مواصلة تقديم الأمثلة على هذا النوع من الارتباطات، لكني آثرت الاقتصار على تلك الأمثلة الأكثر يسرا في فهمها. وتجاوزت أمثلة أخرى، هي حالات أكثر تعقيدا، وإلا أكون مخاطرا بالغوص في تأويلات فلسفية أو جمالية. آمل أنكم توافقون على أني قدمت المؤلف التجريبي في هذه اللعبة، فقط، لكي أركز على عدم صلته بالموضوع، ولكي أجدد التأكيد على حقوق النص.

وحيث أني قاربت على إنهاء ملاحظاتي، على أية حال، فإني أشعر أني كنت سخيا بالكاد بالنسبة للمؤلف التجريبي. هناك حالة واحدة، فقط، على الأقل، التي يمكن بحسبها لشهادة المؤلف التجريبي أن تحقق وظيفة مهمة: ليس إلى درجة أن تجعل القراء أفضل فهما لنصوصه، لكن، بالتأكيد، تساعدهم على فهم المسار الذي يصعب التنبؤ به في كل عملية إبداعية. فهم العملية الإبداعية يعني أيضا: فهم كيف أن حلولا نصية معينة تتحقق وحدها قدرا، أو كنتيجة لآلية اللاوعي. ذلك يساعدنا على فهم الفرق بين استراتيجية النص ـ الموضوع اللغوي الذي حازه القراء التجريبيون أمام أعينيهم، ليمكنهم من الوصول إلى أحكام تتعلق به، مستقلين عن مقاصد المؤلف التجريبي ـ وبين قصة تطور ذلك النص.

يمكن لبعض الأمثلة التي قدمتها أن تعمل في هذا الاتجاه. دعوني أذكر مثالين آخرين مثيرين للفضول، ولهما ملمح خاص: وهما يتعلقان، فقط، بحياتي الشخصية، وليس لهما أي نظير نصي يمكن اكتشافه. هما ببساطة يخبران كيف يمكن للنص ـ الذي يُعتبر آلة متخيلة لإثارة التأويلات ـ أن ينبثق من صهارة عميقة الغور لا علاقة لها ـ حتى الآن ـ بالأدب.

القصة الأولى: في رواية “بندول فوكو“، يقع كازاوبون الشاب في غرام فتاة برازيلية اسمها أمبارو. يجد جيوسو موسكا ـ ويا للسخرية ـ رابطا بينها وبين الفيزيائي أندريه ماري أمبير، الذي بحث القوة المغنطيسية بين التيارات الكهربائية. يا للذكاء، أنا لم أعرف لماذا اخترت هذا الاسم. وقد علمت أنه ليس اسما برازيليا، لذا قررت أن أكتب (في الفصل 23): “لم أفهم أبدا كيف أن أمبارو، سليلة المستوطنين الألمان في ريسيف، الذين تزاوجوا مع الهنود والسودانيين السود ـ بوجهها الجامايكي، وثقافتها الباريسية ـ قد خُدشت بهذا الاسم الأسباني”. بمعنى آخر: أني أختار الاسم “أمبارو” كما لو كان قد جاء من خارج روايتي.

بعد شهور من نشر الكتاب، سألني صديق: “لماذا “أمبارو؟” أليس هذا اسم جبل، أو اسم فتاة تنظر إلى الجبل؟” ثم بين لي شارحا: “هناك أغنية، “فتاة من جوانتانامو”، يرد فيها شيء مثل “أمبارو”. يا إلهي، إني أعرف هذه الأنشودة جيدا، على الرغم من أني لا أذكر ولو كلمة واحدة منها. لقد تغنت بها، في منتصف الخمسينيات، فتاة كنت أحبها، في ذاك الوقت. كانت أمريكية لاتينية، رائعة الجمال، لم تكن برازيلية، ولا ماركسية، ولا سوداء، ولا هيستيرية، مثلما هي أمبارو، ولكن من الواضح أنني عندما كنت بصدد اختراع فتاة أمريكية لاتينية فاتنة، فكرت بشكل غير واعي في تلك الصورة الأخرى في شبابي، عندما كنت في مثل سن كازاوبون.

لقد فكرت في أن هذه الأغنية، وبشكل ما الاسم “أمبارو” الذي كنت قد نسيته تماما، قد رحلا من لاوعيي إلى الصفحة. ليس لهذه القصة علاقة البتة بتأويل الرواية. وبقدر ما ينصب الاهتمام على النص، فإن أمبارو، هي أمبارو، هي أمبارو، هي أمبارو.

القصة الثانية: أولئك الذين قرأوا رواية” اسم الوردة” يعرفون أنها تدور حول مخطوطة غامضة، وأن المفقود هو الجزء الثاني من كتاب فن الشعر لأرسطو، الذي لُطخت صفحاته بالسم، والذي وُصِف (في فصل: اليوم السابع، ليلا) هكذا: “قرأ الصفحة الأولى بصوت عال، ثم توقف، كما لو كان مُعرضا عن معرفة المزيد، وبسرعة قلَّب الصفحات التالية، حتى لقي مقاومة بعد بضع صفحات، إذ كانت بعض الصفحات ملتصقة معا عند الزاوية العليا للحافة الجانبية، مثلما يحدث عندما تشكل الرطوبة مع مادة الورق المتحللة نوعا من العجينة اللاصقة”.

كتبت هذه السطور عند نهاية عام 1979. في الأعوام التالية، ولأني بدأت، بعد نشر رواية “اسم الوردة“، في التعامل المتكرر مع قيِّمي المكتبات، وجامعي الكتب (بالتأكيد بسبب أن لدي بعض المال)، أصبحت جامعا للكتب النادرة. لقد حدث من قبل، في مسار حياتي، أن اشتريت بعض الكتب القديمة، لكني فعلت ذلك دون تخطيط لذلك، وعندما كان سعرها رخيصا. فقط في الخمس والعشرين سنة الماضية، أصبحت جامعا جادا للكتب ـ وكلمة “جاد” تعني أن على المرء أن يستشير قوائم الكتب المتخصصة، كما يجب عليه أن يجعل لكل كتاب ملفا فنيا، يتضمن البيانات التاريخية والبيبليوجرافية للكتاب، والوصف الدقيق للحالة المادية للطبعة المملوكة، وهذا العمل الأخير يتطلب لغة اصطلاحية فنية، لتحديد ما إذا كان الكتاب ملطخ ببقع صفراء بفعل الزمن، أو صارت صفحاته بنية، وما إذا كانت عليه آثار بقع مائية، أو متسخا، وما إذا كان فيه أوراق ممسوحة أو هشة، مقصوص الحافات، مواضع المحو، تجليد محشو، غلاف مهترئ الزوايا، وهكذا.

ذات يوم، وأنا أفتش في الأرفف العليا في مكتبة منزلي، عثرت على نسخة من “فن الشعر” لأرسطو، علق عليها: أنطونيو ريكوبوني، مدينة بادوا، عام 1587. كنت قد نسيتها تماما. الرقم 1000 كان مكتوبا بالقلم الرصاص على الصفحة الأخيرة، ويعني: أنني قد اشتريت الكتاب من مكان ما بألف ليرة (ما يساوي اليوم حوالي سبعين سنتا أمريكيا)، تقريبا، في الخمسينيات. تقول قوائمي أنها كانت الطبعة الثانية، ليست شديدة الندرة، وأن هناك نسخة منها في المتحف البريطاني. لكني كنت سعيدا بامتلاكها؛ فمن الواضح أنه يصعب الحصول على مثلها، وعلى أية حال فإن تعليقات ريكوبوني كانت أقل شهرة، وأقل في الاقتباس منها، من تعليقات روبرتيللو، أو تعليقات كاستيلفيترو.

هكذا بدأت في كتابة وصفي للكتاب. نسخت صفحة العنوان، واكتشفت أن هذه الطبعة تتضمن ملحقا عنوانه “Ejusdem Ars Comica ex Aristotle”، زاعما تقديم كتب أرسطو المفقودة حول الكوميديا. من الواضح أن ريكوبوني قد حاول إعادة بناء الجزء الثاني من كتاب “فن الشعر“. وهذا، على أية حال، لم يكن مسعى غير معتاد، وأخذت في إكمال الوصف المادي للمجلد. عندها، مررت بتجربة شبيهة بتلك التي لزاسيتسكي، الذي وصف حالته العالم السوفيتي، المتخصص في علم النفس العصبي: أ. ر. لوريا.(27) زاسيتسكي كان قد فقد جزءا من مخه خلال الحرب العلمية الثانية، ومعه، فقد كل ذاكرته، وقدرته على النطق ـ غير أنه ظل قادرا على الكتابة. كانت يده تكتب بشكل آلي كل المعلومات التي لم يكن قادرا على التفكير فيها، وخطوة بخطوة، أعاد بناء هويته بقراءة ما كتبه.

كذلك، كنت أنظر بهدوء وبنحو فني إلى الكتاب، مسجلا وصفي له، وفجأة، أدركت أنني أعيد كتابة رواية ” اسم الوردة“. الاختلاف الوحيد كان بداية من الصفحة 120، عند بداية جزء” فن الكوميديا“، فإن الحواشي السفلية هي ما كانت شديدة التآكل، وليست الحواشي العلوية كما في الروايةـ غير أن بقية الوصف كان هو نفسه. صارت الصفحات داكنة بشدة، مبقعة بأثر الرطوبة، ملتصقة عند الحواف، وبدت كما لو كانت ملطخة بمادة دهنية مقرفة.

كنت أحمل بين يدي، في شكل مطبوع، المخطوطة التي وصفتها في روايتي. لقد كنت أحوزها لأعوام في بيتي، فوق رف مكتبتي.

لم يكن الأمر مصادفة غير عادية، ولا حتى معجزة. لقد اشتريت الكتاب في فترة شبابي، نظرت فيه نظرة سريعة، وأدركت أنه شديد الاتساخ، لكنه هناك في مكان ما، ونسيت أمره. لكن باستخدام نوع من الكاميرا الداخلية، كنت قد صورت هذه الصفحات، ولعهود، قبعت صورة هذه الصفحات المسمومة، في القسم الأعمق من روحي، كما لو في قبر، حتى لحظة نشورها ـ لا أدري لماذا ـ واعتقدت أنني قد اخترعت هذا الكتاب.

هذه القصة كالقصة الأولى، لا شأن لها بالتأويل المحتمل لروية “اسم الوردة“. المغزى، إن وجِد، أنه يصعب سبر غور الحياة الشخصية للمؤلفين التجريبيين، إلى حد ما، بأكثر من نصوصهم. وبين المسار الغامض للإبداع النصي، والتدفق المتعذر ضبطه لقراءاته المستقبلية، يظل النص ذاته، يمثل حاضرا مريحا، نقطة يمكننا الانطلاق منها بسرعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حواشي الفصل الثاني: المؤلف، والنص، والمؤولون

[1] تهويمات هوميروس: تعبير يُستخدم للدلالة على استمرار الخطأ، صاغه الشاعر الروماني هوراس في كتابه “فن الشعر”، في العبارة اللاتينية “Quandoque bonus dormitat Homerus” التي ذكرها إكو، حيث ظهر في إلياذة هوميروس بعض الأخطاء مثالها: يقتل مينالوس في “الإلياذة” إحدى الشخصيات الثانوية، ولاحقا نجد ذلك المقتول حيا يشهد مصرع ابنه. [المترجم]

(2( Umberto Eco, The Open Work (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989).

[3] صيرورة العلامة Semiosis: عملية تنطوي على التكامل بين مكونات ثلاثة: علامة، وموضوعها، ومعناها. وقد صاغ شارل ساندرز بيرس هذا المصطلح للدلالة على العملية التي بموجبها تصبح العلامة علامة، أي ذات معنى، وبحسبه فإن هذه العملية ذات ثلاث أركان أساسية: الدَّال(Representamen): وهو شيء ملموس يمثل شيئا ما، وهو العلامة. الموضوع (Object): وهو موضوع العلامة، وهو ما نراه، أو نشمه، أو نسمعه، أو نلمسه، أو نتذوقه. المدلول (Interpretants): وهو معنى العلامة في ذهن متلقيها، كما أنه الواسطة بين العنصرين الآخرين، لإنشاء علاقة داخلية بينهما، وبالتالي ينشئ العلاقة بينه وبينهما، وبحسب هذه العملية تتولد في ذهن المرء علامة ما، تشكل نقطة بدء في عملية مماثلة لإيجاد علامة جديدة، وهكذا يصير لا محدودا. [المترجم]

[4] جون روجر سيرل: فيلسوف أمريكي معاصر، دار بينه وبين جاك دريدا نقاش شهير عام 1977 حول المعنى، فقال سيرل بحرفية المعنى، وقال دريدا أن ليس ثم أساس مستقر للمعنى، وتضمن النقاش الكلام عن توقيع المؤلف باسمه على أعماله، ولدريدا في ذلك مقال بعنوان: “التوقيع، الحدث، السياق”.[المترجم]

(5 (See Jacques Derrida, “Signature Event Context” (1971),Glyph, I (1977): 172-197, reprinted in Derrida, Limited Inc., trans. Samuel Weber and Jeffrey Mehlman (Evanston,I11.: Northwestern University Press, 1988); and John Searle, “Reiterating the Differences: A Replay to Derrida,” Glyph, I (1977): 198-208, reprinted in Searle, The Construction of Social Reality (New York: Free Press, 1995).

[6] كارل ريموند بوبر: (1902ـ1994) فيلسوف إنجليزي متخصص في فلسفة العلم، قال بمعيار قابلية التكذيب، ومعناه: إجراء اختبار تكذيب للنظرية بعد التوصل إليها، فإن أمكن تكذيبها كانت نظرية علمية، وإن لم يمكن تكذيبها لم تكن كذلك، أي أن قيمتها العلمية تتحدد بقدر إمكانية خضوعها للتجريب.[المترجم]

[7] أوغسطين: (354ـ430) لاهوتي وفيلسوف من أصل أمازيغي لاتيني، ولد في شمال أفريقيا، وكتابه “عن العقيدة المسيحية” يتكون من أربعة أجزاء يصف فيه كيفية تأويل وشرح الكتب المقدسة.[المترجم]

[8] Anschluss كلمة ألمانية تعني “الضم”: هو الاسم الذي أطلق على الاتفاقية التي تضمنت ضم النمسا إلى ألمانيا النازية، في مارس 1938.[المترجم]

[9] معاهدة ميونيخ: كانت بين ألمانيا النازية وبين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في 30 سبتمبر 1938، منحوا بمقتضاها ألمانيا جزءا من تشيكوسلوفاكيا.[المترجم]

(10) See Philip L. Graham, “Late Historical Events,” A Wake Newslitter (October 1964): 13-14; Nathan Halper, “Notes on Late Historical Events,” A Wake Newslitter (October 1965): 15-16.

[1[1]] بيريا: هو لافرنتي بافلوفيتش، رئيس البوليس السري السوفييتي في عهد ستالين، قتله مساعدوه بتهمة الخيانة بعد موت ستالين.[المترجم]

[12] حكاية النملة والجندب: قصة خيالية من “حكايات إيسوب”، استخدمها جيمس جويس في روايته “يقظة فينيجان”.[المترجم]

(13) Ruth Von Phul, “Late Historical Events” A Wake Newslitter (December 1965): 14-15.

[14] القارئ النموذجي: ” إنّ من سمات القارئ النموذجي [عند إكو] أنّه لا يباشر النّص وهو خاوي الذّهن، بل يباشره وهو يحمل استراتيجيّة قرائيّة، يواجه بها مسكوت النّص وغموضه، موظّفا كفاءات لسانيّة وغير لسانيّة، تساعده على استنطاق النّص، واستخراج ما لم يقله صراحة. وينتج عن هذا أنّ معنى النّص حدث ديناميّ يتولّد بمساهمة القارئ عبر فعل القراءة. ولكن “إيكو” اشترط في فعل القراءة أن يكون للتأويل سند نصيّ يحميه من الخطأ واللا منطق.” (المصدر: تشكّل المعنى بين دلالات النّص وتأويل القارئ عند “أمبرتو إيكو” أ. الميلود حاجي) [المترجم]

[15] وردة دانتي: في “الكوميديا الإلهية” يصور دانتي الفردوس كوردة هائلة، تذخر بالضوء والملائك. [المترجم]

[16] هيا، وردتي الحبيبة Go, lovely Rose: قصيدة للشاعر الإنجليزي إدموند والار (1606-1687). [المترجم]

[17] حرب الوردتين: حرب أهلية دارت بين أسرتين إنجليزيتين، على مدى ثلاثين عاما، حول أحقية كل منهما في عرش إنجلترا، واتخذت كلتا الأسرتين الوردة شعارا لها، إحداهما حمراء والأخرى بيضاء، وكان شكسبير هو من أطلق على هذه الحرب اسم “حرب الوردتين” في مسرحية “هنري السادس”. [المترجم]

[18] Rose thou art sick الوردة المريضة: قصيدة للشاعر الإنجليزي وليام بليك (1757-1827). [المترجم]

[19] جمعية الصليب والوردة Rosicrucian: جمعية سرية باطنية تأسست في القرن السابع عشر، ورمزها الصليب وفي منتصفه الوردة.[المترجم]

(20) يجب الانتباه إلى أنه من جهة مقاطع الكلمة، فإن حر ف”o” في كلمة “Roma” هو حرف مد، وبالتالي فإن التفعيلة السداسية لن تكون مضبوطة، وبذلك فإن كلمة “Rosa” هي القراءة الصحيحة لتنضبط التفعيلة. (إكو)

[21] المتون الهرمسية، أو الهرموتيكا: هي مجموعة كتب حكم، يونانية فرعونية، كتبت ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادية، وتتناول مواضيع حياتية وفلسفية، بأسلوب تخاطب ما بين معلم، وهو هرمس الهرامسة، ومريديه الطالبين للمعرفة. والمتون هي أساس الفكر الهرمسي. تشمل مواضيع المتون: الله، الكون، الفكر، والطبيعة، وبعضها يتطرق للخيمياء، والتنجيم، وما يتعلق بهم. [المترجم]

(22) Helena Costiucovich, “Umberto Eco: Imja Rosi,” sovriemiennaja budoziestviennaja literature za rubiezom, 5 (1982): 101ff.

[23] البيريسترويكا : وتعني “إعادة الهيكلة”، هي برنامج للإصلاحات الاقتصادية أطلقه رئيس الاتحاد السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، وتشير إلى إعادة بناء اقتصاد الاتحاد السوفيتي. صاحبت البيريسترويكا سياسة جلاسنوست وتعني الشفافية. وقد أدت تلك السياستين إلي انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه سن 1991. [المترجم]

[24] حجر القمر: أول رواية بوليسية إنجليزية، أحد شخصياتها هو الملازم كفْ، تحري بوليسي مولع بالزهور. [المترجم]

(25) Robert F. Fleissner, A Rose by Another Name: A Survey of Literary Flora from Shakespeare to Eco (West Cornwall, U.K.: Locust Hill Press, 1989), 139.

(26) Giosue Musca, “La camicia del nesso,” Quaderni Medievali, 27 (1989).

(27) A.R. Luria, The Man with a Shattered World: The History of a Brain Wound (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987).