مقدمة في تاريخ النقد:

أظن أن كل عمل يستدعي منهج النقد الذي يتوافق مع حالته. فبينما كان الناقد سابقا يتخصص في منهج وحيد يتقنه ويطبقه حصريا على أي عمل فني وأدبي يصادفه، فإن هذا النوع من النقد وحيد المنهج – الذي يمكن تسميته “النقد الحصراني” أو “النقد الأحادي” – لم يعد ملائما لعصرنا الذي تكاثرت فيه المناهج النقدية المختلفة التي لم تعد تتعارض وتتضارب بقدر ما تتكامل وتتساند. فالنقد التاريخي لا يغني عن النقد النفسي وكلاهما لا يغني عن النقد النصي ولا يغني أي منها عن النقد الأيديولوجي .. وهكذا.

وعلينا أن نعود إلى ماضي النقد العربي لنرى هذا التحول التدريجي من النقد وحيد المنهج إلى النقد متعدد المناهج يتم تدريجيا مع الزمن. فمثلا كان العقاد يمارس النقد العقلاني النفسي حصريا متأثرا بوليام هازليت وريتشاردز، بينما كان طه حسين يميل للتركيز الحصري على النقد التاريخي التكاملي التطوري، متأثرا بجول لوميتر وتين وسانت بيف، كذلك ركز رشاد رشدي حصريا على النقد الشكلاني غير المضموني.

بعد ذلك تطور النقد العربي، حين بدأ الناقد العربي يصبح أكثر شمولا وموسوعية وذلك مع لويس عوض الذي مارس بدأ بالنقد التاريخي ثم دلف إلى النقد الجمالي الشكلي التقريري ثم مارس النقد الفكري التقويمي في مراحله النقدية الأخيرة.

أتي بعد ذلك الناقد محمد مندور والذي بدأ بالنقد الذاتي التأثيري اللانسوني ثم انتقل إلى النقد الاجتماعي الواقعي ثم إلى النقد الأيديولوجي في مرحلته النقدية الأخيرة.

ويلاحظ في هذه المسيرة المختصرة للنقد العربي أن الناقد كان ينحصر في مذهب أو منهج نقدي محدد إما طوال حياته أو خلال فترة متصلة من حياته، مما يعني أن مجال النقد العربي في القرن العشرين كان يتميز بالاستقطاب وبالتخصصية وبالاتباعية لمدارس كبرى.

لكن الآن، تغيرت طبيعة المناهج النقدية، فما عادت تستدعي من الناقد التحزب لها أو تفرض مقولاتها الأيديولوجية عليه – ليس بشكل صريح على أية حال. بل لقد تعقدت المناهج وأصبحت أقرب إلى إخفاء طابعها الأيديولوجي مع التركيز على طابعها الإجرائي والأداتي. لذلك أصبح بإمكان الناقد أن يتمتع بممارسة الموسوعية مرة أخرى، من خلال امتلاك وسائل نقدية متعددة، دون أن يضطر إلى تبني التوجه الأيديولوجي الكامن وراء المنهج النقدي. ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن المناهج النقدية المعاصرة في بدايات القرن الحادي والعشرين أصبحت أقل بكثير في حمولاتها وتطلباتها الأيديولوجية من المناهج النقدية التي سادت في بواكير ومنتصف القرن العشرين.

لذلك يمكننا أن نقارب النص المنقود متسلحين بعدة وسائل وأدوات نقدية تنتمي إلى مناهج نقدية مختلفة، على أن نحدد أيها الأقرب إلى إنجاز المهمة النقدية لهذا النص تحديدا. ولا غرو أن ممارسة النقد بهذا الشكل الجديد أصبح يخضع للقدرة الموسوعية للناقد، بأكثر مما يخضع للمحتوى الأيديولوجي لمنهج نقدي دون آخر. وبذلك أصبح الناقد المعاصر أهم من المنهج المستخدم. وهذا يفسر لماذا كان كل من ميشيل فوكو ورولان بارث مثلا أهم من المنهج البينوي أو السيميائي أو الما بعد بنيوي. ذلك أن الناقد أصبح متجاوزا للمناهج وأكثر قدرة على تطويرها وتثويرها بل وتدميرها، مما كان الأمر عليه في بواكير القرن العشرين.

النقد التعددي:

فيما يلي سأعمل على تطبيق عدد من مناهج النقد المعاصرة المختلفة على قراءة رواية (أبناء الجبلاوي)، وذلك كي أبين أهمية هذه المناهج وطريقة توظيفها وكيف أن النقد يمكنه أن يصبح خطوة ضرورية لاستجلاء العمل الأدبي والفني المنجز، وليس نقده بالطريقة التقليدية. فلولا النقد لبقى العمل الأدبي والفني مجرد مادة خام عاطلة وغير قابلة للفهم أو التوظيف أو حتى الاستمتاع بها واستهلاكها. وهذا يجعل النقد بمثابة الشرط الضروري للوعي بالعمل الأدبي والفني (الإبداعي). حيث بدون النقد يصبح العمل الأدبي بمثابة لاوعي يتحدث بشفرات غير مفهومة.

لذا ولفك شفرات العمل الأدبي الحالي، فسنقوم بتطبيق عدة مناهج نقدية هي: النقد النفسي (كما لدى فرويد) والنقد البنيوي (في تحليل أزمان الأفعال) والنقد مابعد الكولونيالي (كما لدى إداورد سعيد) والنقد التفكيكي (كما لدى جاك دريدا). وذلك في محاولة لإخراج العمل الأدبي من عتمته والعمل على إضاءته ليبدو في صورة ربما لم يراها فيه مؤلفه نفسه – ناهيك عن قارئه.

وسنبدأ مقاربة رواية أبناء الجبلاوي دون التحيز إلى منهج نقدي دون آخر، ونرهف السمع (أو العين للقراءة) لنلتقط ما يمكن أن ينطبق على هذه الرواية من مناهج نقدية ملائمة.

المنهج الفرويدي:

منذ الصفحات الأولي في رواية أبناء الجبلاوي تدهشك الأجواء الفرويدية البارزة فيها. ذلك أنه ليس من المعتاد في الروايات العربية، بروز موضوعات فرويدية بهذا الشكل الذي رأيناه في رواية (أبناء الجبلاوي). بل إن أغلب الروائيين والنقاد العرب يكادون يرفضون فرويد ويرونه غير متوافق مع الذهنية والثقافة والبيئة العربية.

فنذكر مثلا أن الناقد السوري على عقلة عرسان يرى أن منهج فرويد، وبخاصة عقدة أوديب التي طورها، تخص الثقافة الغربية المعاصرة وحدها، بل هي لا تنتمي حتى إلى الثقافة اليونانية التي أبدع فيها سوفوكليس مسرحية أوديب التي أذاعت الأوديبية في الأدب العالمي والتي اعتمد عليها فرويد بشكل أساسي لصياغة نظريته في عقدة أوديب.[1]

لذا فمن المثير للدهشة في رواية أبناء الجبلاوي، أنها كأنما تتطلب أو ترحب بتطبيق المنهج الفرويدي عليها بشكل ربما يدعو للاستسهال. ذلك أن التيمات والأفكار والأحداث الأوديبية والفرويدية عموما متفشية في الرواية بشكل لا نعرف إن كان متعمدا أم لا.

لكن لابد لنا من اللفت لخطورة إغراء استسهال تطبيق المنهج الفرويدي على رواية أبناء الجبلاوي. لكن الواضح أن الرواية تتطلب بشدة هذا المنهج تحديدا منذ سطورها الأولي. لذا ربما ربما كان في استسهال تطبيق المنهج الفرويدي عليها نوع من الحدس المباشر على طريقة هوسرل الفينومينولوجية.

لا ننسى اللفت إلى أن المنهج الفرويدي – من وجهة نظر فرويد وكثير غيره – هو منهج على قدر من العلمية والموضوعية، وهو مستخلص، في جزء كبير منه، من حدس تحليلي للأعمال الأدبية التي كان فرويد على إطلاع جيد بها، وبخاصة الأعمال الأدبية الخالدة في تاريخ البشرية، وتحديدا أعمال سوفوكليس عن أسطورة “أوديب“.

لذا فلنخاطر بتطبيق هذا المبدأ على رواية أبناء الجبلاوي ولنر ماذا تقول وإلى أن تقودنا ..

فلنستعرض أولا مبررات اختيار المنهج الفرويدي لمقاربة الرواية ..

مقدمة نظرية في المنهج الفرويدي:

يمكن تلخيص الإنجاز الحاسم الذي أتى به فرويد إلى علم النفس كما يلي:

– التأكيد على أن اللاوعي يسيطر بشكل طاغ على المناشط والعمليات التي نظنها واعية[2].

– أن اللاوعي يتكون خلال مرحلة الطفولة المبكرة ويرتبط بشكل مباشر بما حدث في الطفولة.

ويمكن تلخيص نظرية فرويد في عقدة أوديب كما يلي:

– أن الطفل الذكر يكون مرتبطا ومتعلقا بالأم بشكل كبير

– يشعر الطفل الذكر بخوف من الأب ومنافسته له في الاستئثار بحب الأم.

– يكبت الطفل الذكر مشاعره نحو الأم خوفا من قيام الأب بعملية إخصاء عنيف له.

– يشعر الطفل الذكر برغبة دفينة في قتل الأب للاستئثار بحب الأم.

– يحدث تسامي لرغبة قتل الأب لدى الطفل الذكر عندما يكبر ويتعلم كيف يتخلى عن أمه ويرتبط بنساء آخريات يعوضنه عنها، فيمارس معهن نفس الاستئثار بالحب اقتداء بالأب.[3]

يمكن تلخيص قصة أوديب كما يلي:

– تنجب الأم جوكاستا والأب لايوس الطفل أوديب

– يتنبأ العراف بأن أوديب سيكبر ليقتل أباه ويتزوج أمه

– تتخلص الأم جوكاستا من الأبن أوديب قبل أن يبادر الأب إلى قتله

– يكبر الأبن أوديب دون أن يعرف أباه أو أمه.

– يلتقي أوديب بالأب لايوس وينشب بينهما عراك يفضي إلى قتل أوديب لأب لايوس

– يحل أوديب لغز أبي الهول فيحتفي الشعب بإنجازات أوديب وينصبونه ملكا عليهم

– يتزوج أوديب زوجة الملك السابق والتي هي في الأصل أمه جوكاستا، دون أن يعلم.

– يتفشى الوباء والدمار في المدينة ويفسر العراف ما حدث بأنه نتيجة لعنة زواج أوديب بأمه

– تشنق الأم جوكاستا نفسها ويفقأ أوديب عينيه.

الفرويدية في أبناء الجبلاوي:

في رواية (أبناء الجبلاوي) ينشأ “كبرياء” وهو اسم بطل الرواية – في القسم الأول منها – لا يعرف والديه، حيث تتركه أمه في ملجأ الأيتام.

العلاقة بالأم وعقابها لنفسها:

الأم في مأساة أوديب تشنق نفسها. وفي رواية أبناء الجبلاوي تقرر الأم الذهاب إلى المنفي أو دار المسنين وتموت هناك. تقول الرواية: “قالت لي أنها تفضل الذهاب إلى دار للمسنين، وأنها ستجد فيها الصحبة .. خصوصا أنني .. لا وقت لدي لرعايتها .. ظننتها تضغط علي عاطفيا. فأقسمت أنني سأنظم وقتي .. لكنها قالت: إذا كنت تهتم لسعادتي فاتركني أفعل ما أحب.” (ص 38) يقول الراوي عن أمه ما يلي: “كنت أريد أن أصبح رجلا أتولى مسئوليتها بعد أن أدت هذا الدور معي .. فاجأتني بأنها لا تريد مني شيئا وأنها ستنتقل لدار المسنين .. أما وجود أمي في الدار فكان محض اختيار. كأنها قررت عقوبتها بنفسها…” (ص 72) يجب اللفت إلى كلمة “عقوبتها” فهذه الكلمة تحيل على أسطورة أوديب بشكل واضح، حيث اعتزلت الأم قصر الابن لتذهب وتشنق نفسها، وكأنما حددت “عقوبتها بنفسها أيضا.

عقاب الأب للابن:

وفقا لعقدة أوديب فإن الطفل الذكر يخشى التهديد بعملية الإخصاء على يد الأب، بينما في الرواية (صفحة 32) نجد مشهد يصور الأب ينهال بالسوط (الذي له دلالات ذكورية فالوسية واضحة وفقا لفرويد) على ظهر الابن عقابا له على ممارسة الرذيلة مع فتاة في منزل الأب.

ويدور المشهد كما يلي:

“لا زلت أذكر الألم الرهيب مقترنا بضربات السوط .. أنهال أبي بطرفه الدقيق على ظهري … لم أفكر إلا في “روحية”. كنت قريبا من الذروة ألمح تقلص ملامحها ظانا أنها تغيب في أوج نشوتها بينما لم يكن ذلك إلا فزعها .. عندما شاهدت أبي بعد أن فتح الباب عنوة، وكان صراخه الجهير (ياولاد الكلب) …”

في هذا المشهد يتجلى العنف الأبوي الممارس على الابن نتيجة لارتكابه معصية الجنس المتمثلة في تفريغ طاقته الليبيدية. الأكثر من هذا أن الراوي في هذا المشهد يستخدم ألفاظا يمكن تحليلها وفق منهج “زلات اللسان الفرويدي”. فبعد أن ينتهي الراوي من سرد تعذيب الأب للابن يقول:

“وكنت أشعر بالإحراج لأنني استخدمت أسلوبا ’يخصني’ وأنا أشرح الطريقة التي يمارس بها الجنس“.

وهنا يمكن تأويل لفظة “يخصني”، بأنها قريبة جدا من لفظة “يخصيني” (من الإخصاء). وهذا التأويل مقبول ووارد وفق منهج تأويل زلات اللسان الفرويدي. وما يدعمه أن الراوي لم يكن حقيقة – كما يزعم – يصف ” الطريقة التي يمارس بها الجنس”، بل كان يصف الطريقة التي يتعرض بها للتعذيب على يد الأب بضربات السوط بشكل أكبر، وهو ما يمثل ترميزا واضحا لعملية الإخصاء، الموجودة في عقدة أوديب، والتي هي نوع من التعذيب الجنسي.

طاقة الليبيدو لدى الابن:

الانشغال الأساسي للابن – وفقا للنسخة الشعبية من فرويد – يتمثل في الحصول على إشباع لطاقة الليبيدو من خلال ممارسة الحب مع الأنثى، باعتبارها امتدادا لحب الأم. وفي الرواية ينشغل الراوي “كبرياء” كثيرا منذ الصفحات الأولى بالبحث عن أوجه لإشباع هذه الطاقة الليبيدية بشكل واضح. فهو يكتب:

“كانت تحاول استفزازي لتؤكد لي أنني لا أستطيع ضبط انفعالاتي وأنها لذلك لا يمكن أن تأتمني على جسدها” (ص 37)

كذلك تبدأ الرواية بوصف سماع الراوي لأصوات ومشاهد حسية قادمة من جهة الجيران، ويتكرر هذا المشهد مرات عديدة. فهو يكتب: “جلست على السرير وأنا أشعر أن عقلي يعمل بشكل سريع، وفهمت أن هذا هو سر أرقي.” وقد توصل إلى هذا السر في صفحة 74، وذلك بعد أن تكرر حديثه عن الأرق الذي لا يفهم سره طوال الصفحات الاولى من الرواية. ويكتب: “أطفأت الإضاءة لأواجه الظلام وشياطين الشهوة التي تفح بصوت المرأة وتستثير خبراتي الحسية وهلاوسي الجنسية وتؤجج رغبتي …بينما أكون غارقا بذاتي كلها، أبحث عن نفسي فيها جسدا وعاطفة وروحا.” ص 75

من الواضح هنا أن البعد الحسي الليبيدي يشغل جزءا هاما من انشغالات الراوي. فهو يعبر عن “الجسد والعاطفة والروح”، وهو توصيف مفرط لم نعد نصادفه في الرواية الغربية إلا نادرا، وكأنه أصبح قاصرا على الرواية العربية وحدها، في كثير من أدب فترة ما بعد الكولونيالية وما بعد التحرر من الاستعمار، حين أنتقل أدب المستعمرات (ومصر واحدة منها) من نزعة الالتزام بالقضايا المجتمعية في فترة الاستعمار إلى نزعة اللالتزام الفرداني الساعي للخلاص الشخصي والحسي في فترة ما بعد التحرر من الاستعمار (ما بعد الكولونيالية). وهذه مسألة سنعود إليها تفصيلا.

التحليل النفسي للاوعي الرواية:

مثلما لم يكن أوديب يعرف أباه في بداية المأساة، فإن الراوي في “أبناء الجبلاوي” يقر منذ الصفحات الأولى في الرواية بأنه لا يعرف أباه. بل يتأكد التشابه بين الرواية وعقدة أوديب حينما يخبرنا الراوي بأن الأم تركته في الملجأ، وهو ما يشابه أسلوب تخلص أم أوديب (جوكاستا) من الطفل (أوديب)، في البرية.

تقول الرواية:

“أنا لا أعرف حقيقة والدي. قضيت سنواتي الأولى في ملجأ للأيتام، وجاءت أمي إلى الملجأ، .. تريد أن تتبنى طفلا. وكنت أنا هذا الطفل. محظوظ إذن أن أمي التي ألقت في الطريق، عادت إلى صوابها ..منحني الأستاذ رفيق أسمه إشفاقا على أمي وتقديرا لظروف لم أعرف عنها شيئا..” (ص 38 – 39)

وكما رأينا أعلاه، فإن التشابه الشديد بين أحداث الرواية وأحداث قصة أوديب، يجعلنا نتساءل عما إذا كانت الرواية تقع في إسار أسطورة أوديب بشكل واع، أو لاواعي؟

فهل تتمتع أسطورة أوديب بصفة العالمية، بحيث أنها أنتقلت إلى السياق العربي، بعد أن ظنها كثير من النقاد قاصرة على السياق الغربي وحده؟

وهذه أسئلة مهمة للغاية. فمن المفترض – في النقد المعاصر – أن العمل الأدبي ينبع من أعماق اللاوعي لدى المؤلف، وهو ما يجعلنا أقرب إلى الظن بأن وقوع الرواية في أسر أسطورة أوديب هو عملية لاواعية، لا تتم بإرادة الكاتب. وبذلك يهتم النقد بفك شفرة آليات اللاوعي في النص الإبداعي (الرواية).

فإن كانت بنية الأدب (وبنية الرواية التي نعالجها هنا) structure تعمل وفقا لآليات اللاوعي فإن هذا يضفي مشروعية كبيرة على أعمال فرويد التي مازالت محل شك – في عالمنا العربي فقط – كما أنها تؤشر لكون الأدب ليس ذلك الفضاء الحر الذي يظن كثيرون أن الكاتب يبدعه من عدم، بل إن الأدب يصبح بهذه الطريقة أقرب إلى استنساخ ما يكمن بالفعل داخل اللاوعي، وهو ما يقربنا أكثر فأكثر إلى أطروحة موت المؤلف التي أطلقها رولان بارث في أعماله الأخيرة وكذلك ميشيل فوكو، حيث تصبح الكتابة هي ما يكتب نفسه من خلال الكاتب، وليس الكاتب هو مبدعها الواعي. بل بالأجدى تكتب الكتابة الكاتب، بمعنى أن الكاتب يصبح مجرد فرصة لظهور الكتابة، لا أكثر.

فهو لا يبدعها، بل الكتابة هي التي تخرج من خلاله، كما يتكلم اللاوعي، من خلال صاحبه رغما عنه. وهذا يقربنا أيضا إلى أطروحات جاك لاكان، حيث يصبح بناء اللاوعي هو نفس بناء اللغة، ويصبح بناء اللغة هو بناء اللاوعي.

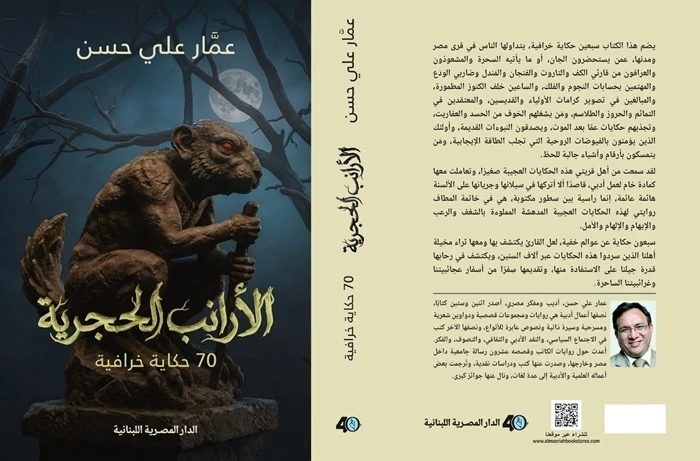

رمزية الأب:

يتم التعويض عن غياب الأب في الرواية برموز أبوية[4] أخرى تسيطر على أجواء الرواية. أحد هذه الرموز تقترحه الرواية على صورة غلافها حيث نجد نجيب محفوظ، بصفته أبو الرواية المصرية، ممسكا بعصاه الطويلة بين رجليه (وهو ما يعد رمزا أبويا فالوسيا شديد الدلالة وفق التحليل الفرويدي).

كذلك هناك دلالة عنوان الرواية، الذي ينسب الرواية نسبة الأبوة لأحد شخصيات محفوظ: شخصية الجبلاوي، وهو بطل رواية ‘أولاد حارتنا‘.

ووفقا لعقدة أوديب فإن ’قتل الأب’ تعد مهمة رمزية ينتج عنها تقمص شخصيته وسيرته، والسير على نهجه. فقتل الأب لا يعني في لغة التحليل النفسي إلغاء سلطته بل امتلاكها، ولا يعني التسامي على صفاته – كما يحدث في حالة التسامي على صفات الأم لدى الابن الذكر – بل يعني تقمصها.

الأب الحقيقي الوحيد الذي نصادفه في الرواية يوصف كما يلي: “كانت تلك الحركة سببا في انفجار الأب الذي لم يكن أحد يجرؤ على التطلع إلى عينيه رهبة ومهابة” (ص 59)

وفي هذا الإطار يمكن ضم تصريحات المؤلف – إبراهيم فرغلي – بالنسبة لموقع روايته من أعمال نجيب محفوظ، والتي يؤكد فيها على رغبته في الاقتداء بنجيب محفوظ، لكن مع تجاوزه، وهذا قريب مما يعنيه فرويد من قتل الأب، حيث الأب بالنسبة للأبن الذكر هو النموذج المطلوب الاقتداء به، لكن بعد وتحييد الخطر المرتقب من ناحيته، وهو خطر الخصاء تحديدا، وهو يتمثل في فقدان مكانة الذكورة وتخفيض مرتبة الذكر إلى الأنوثة، ليصبح مثل الأم أو الأخت.

وفي الرواية تحدث محاولة لتفادي الخصاء من خلال اعتزال الأم لمنزل الابن، وذهابها لدار المسنين لتموت فيها.

عقدة إلكترا وعقاب الأم:

يبدأ الفصل في صفحة 168 بالجملة التالي:

“في اليوم الذي عرفت فيه نجوى بخبر حملها من كبرياء، تلقت خبر وفاة أمها.”

وهذه الجملة ذات دلالة شديدة على تصوير معاناة “نجوى” من عقدة إلكترا. فتحليل الجملة يعطي كافة أبعاد عقدة إلكترا. ذلك أن عقدة إلكترا يمكن تلخيصها في الرغبة الدفينة للأنثى في قتل أمها لكي تستأثر وحدها بحب الأب الذكر. وفي الجملة السابقة تكتمل هذه العناصر. فلحظة “وفاة الأم” تقترن بلحظة “حمل البنت”، كذلك هناك تأكيد على شخصية نسب الذكر وهو “كبرياء” وتسيببه لهذا الحمل. وبهذه الطريقة تكتمل عناصر عقدة إلكترا في جملة واحدة يفتتح بها الفصل السابع من القسم الثاني من الرواية.

ويصف فرحة نجوى بالحمل من ناحية، مع اكتئابها لفقدان الأم، من ناحية أخرى، لكن مع عدم إغفال الإشارة إلى تسلط الأم ومبررات تمرد نجوى عليها، وهو ما يؤكد عقدة إلكترا بشكل حاسم.

كذلك من الواضح أن مسألة الحياة والموت في الرواية بكاملها يتم التعامل معها بمنطق فرويدي، حيث يعد الموت مناسبة للتخلص من المرارات التي عاناها الشخص الحي من الشخص الميت، ومناسبة لإنجاز الخطوة الأخيرة في العقدة النفسية، سواء أوديب أو إلكترا. وهذا قريب من المفهوم الأوديبي لقتل الأب وعقاب الأم.

النقد البنيوي: تحليل نحو زمن الأفعال

صيغة زمن المستقبل:

تحرص الرواية على الافتتاح بأفعال تتم في صيغة زمن المستقبل القريب، بشكل واضح. حيث تكاد تغيب الأفعال في صيغة الماضي بشكل تام من الفصول الأولى.

وهذا التكتيك النحوي اللغوي يجعل القارئ كأنما يرى أحداث الرواية أثناء حدوثها. وهذه البنية النحوية للرواية تمنحها قدر غير هين من تجاوز الماضي والانشغال بالحالي والقادم، وهي سمة إيجابية.

يقول الراوي:

“سأقترب منها لأداعب وجنتيها، لكنها ستمسك يدي بحسم، وتؤكد لي أنها عطشانة. بوصولي للثلاجة سيأتيني صوتها بكلمات مبهمة.” (صفحة 18)

هنا يعمد الراوي إلى صيغة زمن المستقبل باستخدام حرف (س الاستقبال) والذي يشير إلى حدوث الفعل في المستقبل القريب جدا. وهذا أسلوب له خصوصية متميزة في السرد لأنه يجعل القارئ كأنما في زمن الحدث ويراه أثناء حدوثه. ومن المعروف أن الروائيين يعمدون إلى استخدام صيغ الأفعال النحوية المختلفة لخلق مشاعر مختلفة لدى القارئ. فصيغة الماضي تشير إلى أن الفعل قد تم واكتمل، وحينها يكتفي الراوي بسرد ما حدث، بينما يتقلص حضوره النفسي في الرواية لأن الأحداث قد اكتملت ولا يمكن أن يغيرها شيء بعد اكتمالها وحدوثها.

أما في حالة استخدام فعل المضارع والمستقبل القريب (بحرف س الاستقبال)، فإن الراوي يتمتع بقدرة نسبية على السيطرة على الأحداث، ويشعر القارئ بأنه قادر على صنع الأحداث وتغيير مسارها، ولذلك يمكن للراوي أن يوحي بحضور أكبر في حالة السرد بصيغة المضارع والمستقبل مما في حالة السرد بصيغة الماضي.

ويستخدم الروائيون صيغ الأفعال (المضارع والماضي) بشكل متعمد وليس تلقائي – إلا في حالات العبقرية التلقائية النادرة – وذلك للتأكيد على تباين الأحداث، وبث حالات شعورية محددة لدى القارئ. فكتابة الرواية تعد عملا احترافيا له أصول مهنية محددة، وليست مجرد عبقرية تلقائية تباغت الكاتب فيكتب بالمصادفة كيفما اتفق. وقد تأتي هذه الحقيقة صادمة لكثير من القراء الذين يحلو لهم عدم انكسار وهم الكاتب الذي يعمل اعتمادا على قوة الإلهام والعبقرية، وليس اعتمادا على أصول مهنية وحرفية تدرب عليها الروائيون عبر عشرات السنين السابقة.

الشخصية وقرين الشخصية:

من الصفحة الأولى في رواية (أبناء الجبلاوي)، يستخدم الراوي ضمير الأنا المشارك في الأحداث. وبهذا يصبح كل حدث وكل شيء منظور إليه من خلال عين الراوي المشارك بشخصه في الأحداث. ومن المعروف أن الراوي المشارك ينزع إلى التسلط واحتكار سلطة السرد من الشخصيات الأخرى.

وفي إطار النزعة الديمقراطية المعاصرة أصبحت درجة نضج الرواية تقاس بدرجة تعدد الأصوات فيها، وعدم اعتمادها على صوت وحيد لراوي يحتكر سلطة السرد. حيث اعتبر الراوي المشارك كما لو كان مستبدا أو ديكتاتورا.

وكان أول من صاغ هذه المسالة نظريا هو الناقد الروسي الشكلاني (باختين) حين تكلم عن تعدد الأصوات polyphonic ، حين ميز بين طريقة ديستوفسكي وطريقة تولستوي في الرواية. ووجد باختين أن تفوق ديستوفسكي على تولستوي يكمن في قدرة ديستوفسكي على اعتماد تعدد الأصوات والشخصيات في الرواية، وهو ما لم يستطع تولستوي أن يجاري فيه ديستوفسكي.

في تعدد الأصوات في الرواية تبرز مهارة الراوي في منح صوت مختلف لكل شخصية من شخصيات الرواية وبذلك يثري الرواية، ويجد القارئ نفسه غير محصور داخل نظرة شخص واحد يروي الأحداث من وجهة نظره مما قد يصيبه بالإملال ويصيب الرواية بذهنية أحادية.

تلجأ رواية (أبناء الجبلاوي) إلى طريقة أخرى لتعديد الأصوات. فقد عمدت الرواية على إلى إنطاق شخصيات أخرى لتقوم بسرد أجزاء من الرواية من وجهة نظرها.

فشخصية الراوي الأول، واسمه “كبرياء”، تختفي عند صفحة 89، ويبرز راو جديد يقول: “لم يكن في خطتي أن أقوم بهذا السرد على الإطلاق، ولم تكن لدي أدنى رغبة لكني أصبحت مضطرا لذلك بعد اختفاء “كبرياء”. نعم، اختفى “كبرياء”، بعد أحداث عاصفة مر بها .. ولأنني كنت شاهدا على السرد الذي بدأه، إضافة لمعرفتي تفاصيل حياته كلها قبل اختفائه، وجدت في نفسي هوى لاستكمال ما بدأه، رغبة في توضيح ما سارت عليه الأمور في الشهور التي سبقت اختفاءه.”

ثم يتحدث الراوي الجديد عن “سلطة السرد” – التي تكلمنا عنها أعلاه-، ويقول: “قراري هذا يبدو مشبوها باغتصاب سلطة ليست من حقي، هي هنا سلطة السرد، وهذا صحيح إلى حد ما. لكن، بأمانة، لا أعتبر نفسي مغتصبا لسلطة؛ أي أن المسألة لم يسبقها صراع بيني وبين صاحب حق السرد الأصلي، أي أن المسألة لم يسبقها صراع بيني وبين صاحب حق السرد الأصلي. كما أنني لم أقم بانقلاب ثوري لانتزاع هذه السلطة. تم ذلك بشكل، أظنه، أقرب ما يكون لانتقال سلمي للسلطة. ولعلكم لاحظتم أن لغتي نفسها تكاد أن تتطابق مع اللغة التي استخدمها كبرياء في السرد.”

ويستكمل الراوي الحوار المباشر مع القارئ ليثبت أنه ليس الراوي الأول ولكنه “قرين الراوي الأول”، وهو فكرة مستعارة من الأدب الشعبي العربي، فيقول: ” ثم أن لدي الكثير من المؤهلات التي تضفي الشرعية على سلطة السرد التي انتقلت إليَّ توا؛ وبينها؛ أن مصيري مرتبط تماما بمصير كبرياء، وحتى اسمي يتشابه، أيضا، مع اسمه، باستثناء اللقب الذي يميزني عنه؛ “قرين“.

على أي حال، أنا لا أتولى السرد، هنا، لكي أتحدث عن نفسي. وإنما، يتعلق الأمر، بكشف حقائق، عن كبرياء…” (ص 89 – 90).

لكن مع قدوم قرين الشخصية، تشرع الرواية في استخدام (صيغة الماضي) في السرد، وهو ما يجعلنا (كقراء) نرى الأحداث بعد تحققها، في اختلاف واضح عما اعتدناه في قراءة الرواية منذ البداية، حيث سار السرد اعتمادا على صيغة المستقبل القريب ليعظم الإيهام (للقارئ) في رؤية الحدث أثناء صناعته وتحققه.

فمنذ القسم الثاني من الرواية يبدأ السرد يعتمد صيغة الماضي فتأتي الأفعال كما يلي:

(اختفى كبرياء – التفاصيل المتعلقة بإجراءات العمل داخل اللجنة بدأت في التسرب – وكلف أكثر أعضائها موهبة في الكتابة بمحاولة نقل النص السينمائي إلى نص مكتوب – تبين أنه لم يتضمن المميزات اللغوية التي تميز بها نص محفوظ – توافد عدد كبير من المتسابقين – جلس المتسابقون على عدد من المقاعد – قرأ المتسابق – فقد تخلى رجال اللجنة عن وقارهم – أعلنوا فوز المتسابق – لكنهم فوجئوا بمفاجأتين – أصيب المكان بما يشبه السحر – عندما استيقظوا كان الإثنان، قد اختفيا من المكان، ولم يبق لأي منهما أثر – نشبت معركة إعلامية بين اللجنتين – تطورت الأحداث حين بثت الفضائيات …) وذلك منذ بدء القسم الثاني من الرواية منذ صفحة 80.

تكسير الهوية:

اعتدنا مع أغلب الروايات أن يأتي في مفتتحاتها ذكراً لسمات تساعد القارئ في التعرف على الشخصيات ربما بطريقة ما يسميه الروائي فتحي غانم “بورترية الشخصية”، وغالبا ما كان بلزاك يبدأ رواياته بوصف الأبعاد النفسية للشخصية، بحيث يتطرق منها إلى وضعها الاجتماعي والاقتصادي. وتعد تلك التقديمات بمثابة مدخل ضروري لفهم الشخصية الروائية في بداية الراوية غالبا. كذلك فإن المطالع لرواية “جاتسبي العظيم” لسكوت فيتزجيرالد، يجده يخصص صفحات خارج الرواية ليصف فيها كل شخصية وتفضيلاتها وبيئتها وطبقتها وكيف يمكن أن تتصرف في المواقف المختلفة. وهو بذلك يبدأ من تحديد هوية واضحة للشخصية، ثم تنمو هذه الهوية في إطار أحداث الرواية. لكننا لا نصادف مثل هذه الطريقة في رواية (أبناء الجبلاوي).

فالراوي في أبناء الجبلاوي لا يبدأ بذكر أي سمات شخصية أو اجتماعية عن شخصياته، بل يقدمهم أولا ثم يوزع سماتهم بامتداد الرواية.

لذلك يوجد بالرواية ما يمكن أن نسميه تكسير أو ميوعة في هوية وتكوين والموقع الاجتماعي للشخصيات في الرواية. ذلك أنك عندما تقرأ الرواية تفشل تماما في تحديد الهوية الاجتماعية لأغلب الشخصيات التي تصادفها في الرواية. فمثلا عندما نصادف شخصية “نجوى” في الصفحات الأولى من الرواية، فإننا لا نعلم إن كانت مجرد فتاة هوى التقطها بطل الرواية من الشارع وهي تقدم نفسها له دون مقابل ولذلك تتدلل عليه وتستفزه أم أنها كما تبدو في الفصول اللاحقة شخصية مثقفة متخرجة في الجامعة الأمريكية أم أنها كما تبدو في أماكن أخرى شخصية ضائعة تعاني من عقدة إليكترا نحو أمها.

هذا التكسير أو هذه الميوعة في بلورة الهوية الاجتماعية والشخصية لا تعاني منها شخصية نجوى فقط، بل أغلب شخصيات الرواية. فمثلا عندما نصادف شخصية رفيق فهمي، نراه مرة وكأنه رجل أعمال مسن يستأجر خدمات بطل الرواية ككاتب ليكتب عنه سيرة حياته، ما يجعل القارئ يظنه أحد ميليارديرات ومشاهير العصر لإنشغاله بتسجيل سيرة حياته باستئجار كاتب متخصص لهذا الغرض فضلا عن وجود خادم خاص لديه. وهذا الإنطباع يتأكد عندما نعلم عن حياته الرغدة في شبابه في متقطفات من فصول تالية. إلا أن هذا الإنطباع أيضا يتكسر لأننا ما نلبث أن نعلم في فصل تال أن رفيق فهمي قد طرد من بيته وأنه في نهاية حياته يسكن دار المسنين.

هذا التمييع والتشويش في الهوية الاجتماعية يلاحق حتى بطل الراوية الأول وهو “كبرياء” الذي نظنه في البداية كاتبا مثقفا يعمل في منصب مرموق يكفل له حياة رغدة في شقة في المنيل تريد صديقته أن تنتقل للسكن معه فيها. لكننا نكتشف بعد ذلك أن أمه تركته في ملجأ للأيتام مدة ثلاث سنوات، فضلا عن أن أبيه لم يعترف ببنوته، وهو ما نتوقع أن يحد من إمكاناته الاجتماعية تماما. إلا أننا لا نجده يعاني في حياته سوى من مشكلات حسية وليست مشكلات مالية أو اقتصادية.

بل أظن أن انتقال الرواية إلى القسم الثاني باختفاء شخصية “كبرياء” البطل وظهور شخصية “القرين” بدلا منه تعد بمثابة إمعان في تمييع الهويات الاجتماعية للشخصية الروائية. فمع شخصية “القرين” أصبحت الرواية متحررة من أي تحديد اجتماعي للهوية الشخصية، وبذلك تصبح الرواية متحررة من الحد الأدني من التحديد في هويات الشخصيات. وذلك لأن شخصية “القرين” تشبه العفريت أو اللاوعي الذي لا يعد شخصية ذات هوية من الأساس – لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا.

هذا الإمعان في تغييب الهويات الاجتماعية والشخصية في الرواية وتشويشها وتكسيرها يتفاقم كلما تقدمنا في قراءة الرواية.

المكان المضاد للهوية:

يمتد تغييب وتشوش الهويات الاجتماعية في رواية (أبناء الجبلاوي) ليؤثر على المكان الذي تقع فيه أحداث الرواية. فلو تصورنا أنه تم تصوير الرواية في فيلم، فإن أغلب أحداثها سيتم تصويرها في استوديوهات مغلقة حيث يندر أن تجد مكانا طبيعيا مفتوحا. ذلك أن أحداث الرواية تتم على المقاعد والأسرة والكنب. وبدلا من الخصوصية المكانية والزمانية والمناخية التي تغيب عن الرواية، فإن الرواية تحتفي عوضا عن ذلك بالأماكن التي لا تتمتع بخصوصية هوياتية محددة سواء وطنية أو قومية. فجزء كبير من أحداث الرواية يدور في أماكن يمكن وصفها بأنها أماكن مضادة للهوية، ولنركز على مكانين محددين يتردد عليهما بطل الرواية بكثرة، هما:

– دار المسنين.

– ملاجئ الأيتام.

يقول الراوي:

“فتحت لي دار المسنين عالما جديدا، مكملا لدائرة الحياة كما عايشتها في الملاجئ. أصبحت أعرف مركز الدائرة ثم اكتمال دورتها الأخيرة. نأتي من حيث لا نعلم، نرفل في وحدتنا محاطون بالسكينة، بصمت آمن، إلى صخب هادر لا رحمة فيه ولا أمل وأخيرا نرحل إلى مجهول عنوانه الوحدة الأبدية… نعيش كأيتام تخلى عنهم أهلهم … وندور حتى نصل إلى الفصل الأخير في دور المسنين.” (صفحة 62)

تتميز الأماكن التي يكثر الرواي التردد عليها بأنها أماكن مضادة للهوية. فهي الأماكن التي يتم فيها فقدان الهوية تحديدا. فهذه الأماكن يدخلها الأشخاص ولهم نوع من الهوية ولكنها تنتزع منهم ويصبحوا مجرد أرقام أو حالات لا هوية لها. ففي الملجأ يصبح الطفل مجرد حالة تنتظر من يتبناها. بينما في دار المسنين يتحول الشخص إلي فرد آخر ينتظر الموت.

فدار المسنين وملجأ الأيتام يمثلان مكانين مخصصين للأشخاص المتروكين والمنفيين من المجتمع. وفي هذين المكانين يتحول الأشخاص من أصحاب هوية سابقة إلى أشخاص بدون هوية أو ذوي هوية مشوشة ومائعة للغاية.

هذان هما المكانان اللذان تحتفي بهما الرواية بشكل واضح. وهذا بعد آخر للإمعان في تكسير الهويات في الرواية، والتي تجعل تكسير الهويات متعمدا بفعل المكان الروائي نفسه، الذي يعبر عن تفكك الأسرة وانحلال روابطها، وفقدان أشخاصها الضعفاء من أطفال ومسنين لهوياتهم ليصبحوا مجرد حالات لا هوية لها.

تكسير الهوية اللغوية:

إذن فمسألة تمييع الهوية وتشويشها هي مسألة ذات أهمية كبيرة لدى عدد من المثقفين المصريين، بخاصة في مرحلة ما بعد تحقيق الاستقلال وخروج الاستعمار، وهي المرحلة التي يطلق عليها ما بعد الكولونيالية.

ويصب في تأكيد فرضياتنا السابقة ما يحدث في الفصل الأول من الرواية، حيث تصر الفتاة “نجوى” على أن يتحدث معها بطل الرواية “كبرياء” باللغة الإنجليزية، وهي لغة المستعمر، ما يشير إلى رغبة في إلغاء رمزي للغة الهوية العربية، فالراوي يقول:

“تسدد لي نظرة عتاب قاسية. عندئذ سأدرك أنني نقضت عهدنا بالتحدث باللغة الإنجليزية فقط” (صفحة 19) في هذا السطر الصغير يحدث رفض رمزي للغة العربية، وليس من الصعب تأويل ذلك باعتباره يمثل رفض للهوية اللغوية الجماعية والوطنية وهو ما يصب في تمييع الهوية وتكسيرها.

وتتميز كثير من الأعمال الأدبية والفنية في مرحلة ما بعد الكولونيالية بتعمد تهشيم وتكسير الهويات. وذلك يعني أن “ميوعة الهويات” هي مسألة مقصودة، وتعد من أساسيات السرد الروائي الما بعد كولونيالي.

دلالات تكسير الهويات:

إذا تناولنا دلالات تكسير وتشوش الهويات وخصوصية أماكن الرواية، فيمكن أن تتعدد الدلالات كما يلي:

1- في النقد الحداثي:

من وجهة نظر النقد الحداثي والهوياتي، يمكن أن نعتبر ميوعة الهويات والمكان نقيصة خطيرة، ولن يتورع ناقد حداثي عملاق مثل “جورج لوكاتش” عن أن يصف شخصيات رواية (أبناء الجبلاوي) بأنها “شخصيات جوفاء”، لأنها لا تحتوي على مضمون اجتماعي وشخصي واضح من وجهة نظره. فقد استخدم لوكاتش هذا التعبير في وصف شخصيات هوجو نفسه في رواية البؤساء – على ما فيها من قوة.

2- في النقد ما بعد الكولونيالي:

لكن في إطار النقد ما بعد الكولونيالي (كما لدى إدوارد سعيد) قد تختلف الأمور كثيرا!

ذلك أن الرواية في المستعمرات السابقة (مصر – الجزائر ..ألخ) في مرحلة ما بعد الكولونيالية وحصول المستعمرات على استقلالها عن الدول الكولونيالية الاستعمارية (بريطانيا – فرنسا)، قد أصبحت في حل من التأكيد على هوياتها الوطنية والقومية والأممية. فقد ساد الاعتقاد بأن مسألة الهوية لم يعد لها ضرورة تاريخية.

ولتوضيح ذلك علينا أن نتصور كيف تم تكريس مسألة الهوية في مصر وغيرها من الدول العربية والدول المستعمرة الأخرى بصفتها سلاح وطني وقومي وأممي يشهر في وجه الاستعمار. فوفقا للتطور التاريخي لبلدان المستعمرات، ظهرت ونمت الهويات الوطنية والهويات الدينية في إطار الكفاح للحصول على الاستقلال من الاستعمار. فقد كانت الهويات هي أهم ما يميز سكان المستعمرات عن حكامهم الاستعماريين القادمين من الدول المركزية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها.

فكان التأكيد على الهوية خلال فترات الكفاح ضد الاستعمار هي الفكرة الأساسية التي تعمل على تعبئة وحشد الجماهير في المستعمرات للانتفاض في وجه المستعمر. وقد حدث هذا في الجزائر في وجه المستعمر الفرنسي، وفي مصر في وجه المستعمر البريطاني. كما حدث في أغلب الدول التي حصلت على الاستقلال نتيجة ممارسة قدر من المقاومة والكفاح من جماهير المستعمرات تحت راية الهوية المستقلة وتمكنت بذلك من طرد الاستعمار وتأسيس دولة وطنية جديدة ذات هوية وطنية وقومية.

ووفقا لهذا التحليل يمكن القول بأن المرحلة التاريخية الحالية (التي تسمى بما بعد الكولونيالية) قد شهدت تحولات جذرية تجعلها تختلف كثيرا عن المرحلة التاريخية التي قامت فيها الجماهير بمقاومة الاستعمار. ذلك أنه بعد إنجاز الاستقلال، شعر بعض المثقفين بفشل الدولة الوطنية بل والمشروع الوطني والقومي ككل في تحقيق ما وعد به الجماهير. ومن هنا بدأ التوجه نحو رفض الهويات وتمييعها وتكسيرها. فقد نظر للهوية على أنها فقدت مشروعيتها التاريخية، وما عاد لها وظيفة تؤديها، فقد رحل الاستعمار وتركت المستعمرات دون من يحكمها من الخارج، لذا لم تعد للهوية جدوى.

تلك الرؤية يتبناها كثير من المثقفين في مرحلة ما بعد الكولونيالية، ويبدو أنها تسيطر بشدة على رواية أبناء الجبلاوي. لأنها التفسير الأكثر اتساقا لعملية تفتيت وتشيم وتمييع الهويات التي تتم في الرواية – سواء بوعي أو بدون وعي من المؤلف.

قضية الهوية في أدب محفوظ:

وفي هذا الإطار لابد من التطرق إلى خصوصية التوجه الروائي لدى محفوظ وموقفه من قضايا الهوية. ذلك أن أغلب أدب نجيب محفوظ قد كتبت في إطار تاريخي حفل بمقاومة المصريين للاستعمار البريطاني، ولذلك ارتبط بالمقاومة والاشتراكية وغيرها من مبررات الهوية التي ازدهرت وانتصبت في وجه المستعمر البريطاني لحشد الجماهير المصرية في وجه المستعمر.

إلا أنه يمكن القول – بقدر من التعميم – أن أدب نجيب محفوظ لم يكن أدبا هوياتيا هادفا إلى مكافحة الاستعمار الكولونيالي، بقدر ما كان أدبا إنسانيا عاما. ذلك أن شخصية المستعمر الإنجليزي تكاد لا تظهر في روايات محفوظ في إطار سلبي ما يدل على عدم انشغاله بإقامة هوية مصرية في مقابل هوية بريطانية استعمارية.

بل لقد ركز محفوظ على الصراعات الإنسانية المصرية المصرية وليس على الصراعات السياسية المصرية الأجنبية. فهو حرص على تصوير أحداث تدور بين المصريين أنفسهم، وليس بين المصريين في علاقاتهم مع الأجانب، وبلورتهم لهويتهم.

ويمكن القول أن شخصية الشاب المصري (فهمي عبد الجواد) في الثلاثية والذي صوره محفوظ يتحمس للمقاومة المصرية ويشارك في المظاهرات ضد الاستعمار البريطاني ليس هو بطل الرواية، وإنما أحد الشخصيات الثانوية. بينما يمكن اعتبار أبطال الرواية وبخاصة الأبن (ياسين) وكذلك الأب “أحمد عبد الجواد” ممن لا يهتمون بالمرة بمسألة المقاومة أو السياسة. وكانوا ينظرون إلى ما يقوم به (فهمي) على أنه طيش شباب.

إن أغلب أبطال روايات محفوظ ليسوا منشغلين بقضايا وطنية أو سياسية. بل هم بالأجدى منشغلون بقضايا الخلاص الفردي والذاتي، وليس بالخلاص الجماعي أو الوطني أو القومي أو السياسي. فأغلب – إن لم يكن جميع – أبطال روايات محفوظ يبحثون في قضايا خلاص ذاتي وإنساني عام، وليسوا منشغلين بقضايا جماعية أو اجتماعية.

لذا يمكن القول بأن أدب محفوظ لم يكن مشغولا بالنسج في إطار قضايا الهوية الوطنية أو القومية أو الإسلامية. وهذا يفسر كثير من الانتقادات التي وجهت إلى محفوظ من مهادنة للسلطة القائمة بغض النظر عن هويتها، ومن ميوعة في الموقف نحو القضايا المتعلقة بالهوية والوطن والإسلام، وهي المسائل التي كان لها قدر كبير من الحساسية خلال فترة المقاومة المصرية للاستعمار.

قد يثار احتجاج على ما تقدم بأنه يجب علينا ألا نغفل الروايات المحفوظية التي تبدو فيها ملامح هوياتية وتعمل فيها تيمة وموضوعة مقاومة المستعمر. إلا أنه يجب اللفت إلى أن أعمال محفوظ في هذا الإطار قليلة جدا، إذا ما قورنت بأعمال غيره من المثقفين في عصره، بل وبحجم إنتاجه هو نفسه. وربما يمكن تفسير ذلك بأن مصر لم تعرف المقاومة الشرسة العنيفة ضد الاستعمار على عكس ما حدث في الجزائر مثلا. لكن بشكل عام، فإن أدب محفوظ مشغول بالخلاص الفردي وليس بالخلاص الجماعي أو الوطني أو القومي.

لكن إذا أخذنا رواية محفوظ التي تبدو فيها تيمة وموضوعة المقاومة وهي رواية كفاح طيبة (عام 1944) مثلا، فسنجد من الدال في هذه الراوية أنها تجعل مسألة الهوية في إطار التاريخ الفرعوني وليس التاريخ الإسلامي أو التاريخ العروبي. وهذا بحد ذاته كان له دلالة مختلفة وقت نشر الرواية (1944) عما له الآن. ذلك أن تأكيد الهوية الفرعونية لمصر كان يتم في إطار المواجهة مع البدائل الهوياتية الأخرى، من هوية قومية عربية أو هوية إسلامية.

فإذا حاولنا أن نبحث في الدلالات السياسية الحقيقية لروايات نجيب محفوظ فسنجدها مثلا في رواية أخرى لمحفوظ، هي رواية الكرنك، والتي كتبت بعد انتهاء فترة الحكم الناصري في مصر، وتجذر الحكم الساداتي (فقد صدرت عام 1974). ويصور فيها محفوظ الأخطاء التي وقعت فيها الدولة المصرية الناصرية في فترة ما بعد الاستقلال. وهذه الرواية تعد أهم بكثير من رواية كفاح طيبة في أدب محفوظ. وموضوعاتها تتحدث عن الصراعات الداخلية بين أبناء الشعب الواحد والنظام الواحد لكن في إطار إنساني عام بعيد عن مسائل الهوية والوطنية والقومية تماما. وهنا يمكن أن نخاطر بممارسة التعميم والقول بأن روايات محفوظ وأدبه بشكل عام هو أدب إنساني عابر للهويات ولم يهتم بالارتباط بهوية محددة، حتى في اشد الفترات التاريخية التي استدعت اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من مسائل الهوية. فهو أدب الشخص أو الفرد العادي غير المرتبط بقضايا وطنية أو قومية كبيرة، بل المنشغل بخلاصه الفردي والشخصي والمرتبط بعلاقات عائلية في إطار المنزل والشارع، فقط وليس في الإطار الأوسع للدولة والعالم.

استدراك:

من زمن الرواية إلى زمن النقد:

تقتضيني الأمانة النقدية أن أعترف بداية بقصور ما سأقدمه من تحليل ونقد. وهو قصور من ناحية الشمول وليس قصور من ناحية المنهج.

فنظرا لكبر حجم الرواية فقد أضطررت للاعتماد في أغلب ما أكتبه هنا على الجزء الذي سمح لي وقتي به وكذلك الجزءء الذي سمح به الروائي بحصولي عليه. وهو جزء يكاد يصل إلى مائتي صفحة من الرواية فقط، من إجمالي 470 صفحة هي مجمل صفحات الرواية.

يعني ذلك أن ما أخاطر بتقديمه من تحليل ونقد للرواية يكاد ينحصر في القسم الأول منها، ومتفرقات من الأقسام الأخرى، دون أن ينطبق على كامل الرواية التي ربما تستدعي قراءة كاملة.

إلا أن ما أقدمه هنا، وإن كان يعاني من نقص في الشمول أعترف به، فأني أظنه يقدم نموذج نقدي مبدئي له مصداقية منهجية.

فهو وإن كان لا يزعم تقديك نتائج نهائية في نقد رواية أبناء الجبلاوي، إلا أنه يمكن أن يمثل مدخلا نقديا قابلا لإدخال تعديلات عليه ليشمل الرواية كلها، في حال تضمين بقية الأجزاء التي لم أتمكن من قراءتها من الرواية.

لكن طابع الإلحاح والرغبة في الإنجاز السريع هو الدافع وراء إخراج النقد الحالي بهذه الصورة. ذلك أني أرى أنه من المفيد تقديم هذه المحاولة المنهجية لتكون خطوة في طريق إثراء المسألة النقدية، وليست خطوة نهائية في طريق قول الكلمة الفصل في رواية أبناء الجبلاوي، التي أعتبرها بمثابة مناسبة أو فرصة لتفعيل وتقديم المناهج والأدوات النقدية، ولا أتعامل معها كعمل أدبي أهم من الانشغالات النقدية لدي.

فالانشغالات النقدية تعتبر الرواية مجرد مناسبة أو فرصة لتشغيل وتطبيق الأدوات النقدية وإنزالها من عالم التنظير إلى عالم التطبيق. لذا لابد من الاعتراف بأن الهم النقدي التطبيقي لدي يطغى على الانشغال بالتلقي السلبي للرواية في حد ذاتها.

فالمهم من وجهة نظري هو تقديم منهج وطريقة نقدية لقراءة العمل الأدبي، وليس التوقف باستفاضة عند عمل أدبي بعينه – سواء رغبة في إنصافه أو تجريمه.

ذلك أن الانشغال النقدي في حد ذاته أراه أهم من الانشغال بعمل إبداعي محدد سواء الرواية الحالية أو غيرها. وفي هذا يختلف النقد المعاصر عن النقد السابق. فبينما كان العمل الإبداعي في السابق يعد هو بؤرة تركيز العمل النقدي وسبب وجوده، وكأن النقد هو مجرد هامش على العمل الفني، بحيث يأتي النقد في مرحلة لاحقة على العمل الفني لمجرد التعليق عليه فيؤكد ما ورد فيه أو يرفضه، إلا أن هذه العلاقة قد أنقلبت جذريا في النقد المعاصر.

وأظن النقد المعاصر أصبح قادرا على أن يتجاوز العمل الإبداعي، ليبني لنفسه مجاله الخاص، بحيث أصبحت الأعمال النقدية المعاصرة أهم بكثير من الأعمال الإبداعية والفنية التي تنقدها. فلم يعد النقد مجرد هامش على العمل الإبداعي، بل صار النقد هو المتن وليس الهامش.

وهذه مسألة لابد من الاعتراف بها وتوضيحها لتبرير وإنارة القصور المحتمل لمحاولتي الحالية، والتي أمل لها أن تتجاوز مسألة الانشغال السطحي بإنصاف أو تجريم العمل الإبداعي وفق الرؤية النقدية العتيقة التي أحاول تجاوزها هنا.

فإن كان أدونيس طلع علينا في بداية السبعينات بكتابه عن “زمن الشعر” (1972)[5]، ثم أتي من بعده جابر عصفور ليطلع علينا بكاتبه عن “زمن الرواية” (عام 1999)، فإننا يمكن أن ندعو إلى تجاوز الاثنين إلى “زمن النقد“.

بل من المدهش أن جابر عصفور نفسه المدشن لزمن الرواية ليس روائيا، بل هو ناقد، بمعنى أنه إنما يدشن زمن الراوية من وجهة نظر نقدية، وهو ما يمكن استيعابه وتفسيره باعتباره مرحلة أولى في “زمن النقد”، ذلك الزمن الذي بدأ عصفور نفسه بتدشينه باستجلابه المناهج النقدية المعاصرة من بنيوية وما بعدها إلى ساحة النقد العربي.

في “زمن النقد” الذي نراه تصبح الأعمال الإبداعية مجرد هوامش في إطار الأعمال النقدية، وتنقلب العلاقة بين الفن والنقد، ليصبح النقد متمتعا بالاستقلالية، مستشهدا بالأعمال الإبداعية على أنها محض استشهادات هامشية.

هذا الزمن النقدي هو ما نراه يبزغ في وقتنا الراهن. فقد انتهى زمن الرواية وزمن الشعر، وأصبحنا في زمن النقد. وربما يفسر ذلك ويبرره تنامي الحياة الأكاديمية وازدهارها في عصرنا الراهن، وتراجع الانشغالات الإبداعية أمام الانشغالات النقدية.

فقد بلغت الحياة الأكاديمية قدرا كبيرا من التعقد والازدهار بحيث أنتجت زخم هائل من المناهج والأدوات النقدية. ولم تستطع الحياة الإبداعية (من أدب وفن) إنجاز أعمال جديدة تبز الأعمال القديمة والكلاسيكية التي أنجزت بالفعل. وهذا يؤشر إلى نهاية عصر الإبداع وانحساره بشكل واضح، مقابل ازدهار عصر النقد وتسيده المشهد الثقافي بشكل أوضح.

ولننظر إلى التحولات الثقافية في عصرنا الراهن لنرى ما نقوله أعلاه واضحا. فما عادت حتى الجماهير تتحلق حول الوسائل الإعلامية لتشاهد فيلما أو ندوة شعرية. بل أصبحت الجماهير تتحلق حول وسائل الإعلام لتتابع مناظرة أو برنامج حواري وغير ذلك من الأنشطة النقدية. كذلك يمكن النظر في أرقام المشتريات من الأعمال الإبداعية (من روايات وغيرها) ومقارنتها بالمشتريات من الأعمال النقدية. فأظن أن هناك تصاعد كبير في الإقبال على شراء الكتب (غير الإبداعية) وهي ما يطلق عليه non-fiction وذلك مقارنة بتضاؤل الإقبال على الأعمال الروائية أو ما يسمى fictional

بل في أسوأ الأحوال تجدنا الآن نقرأ مقالات العقاد النقدية ولا نعير اهتماما لأعماله الإبداعية الشعرية مثلا. كذلك حدث انتقال في الاهتمام بأعمال طه حسين من الانشغال بأعماله الروائية إلى الانشغال بأعماله النقدية والفكرية. أما بالنسبة للمثقفين أصحاب الأعمال الإبداعية مثل أحمد شوقي مثلا، فقد انتهى عصر الانشغال به تماما مقابل الانشغال بالعقاد الذي كسب المعركة بينه وبين شوقي في المجال النقدي لا في المجال الإبداعي. فبقيت أعمال العقاد وغابت أعمال شوقي.

عودة إلى الرواية (من منظور النقد البارثي[6]):

يمكن بناء على ما سبق أن نقول أن رواية (أبناء الجبلاوي) تؤكد ما قلناه أعلاه من انحسار زمن الرواية. فجوهر الرواية يعبر عن خوف كامن من سقوط الرواية والعمل الإبداعي من على عرش الثقافة. ذلك أن الفكرة الأساسية للرواية هي اختفاء أعمال نجيب محفوظ وعدم اهتمام الناس بها. ونجيب محفوظ يمثل بالنسبة لمؤلف الرواية – ولغيره – أحد الروائيين العرب. إذن فكتابة رواية عن اختفاء أعمال نجيب محفوظ يمكن تفسيره على أنه يعبر عن توجس وخوف من سقوط الرواية وانحسار زمنها – كما ألمحنا.

بل إن الرواية تؤكد أنه في حالة اختفاء روايات نجيب محفوظ، فإن كافة المحاولات لن تفلح في استعادتها، وهو ما يؤكد على أن الرواية – بشكل عام – أصبحت في سبيلها إلى الانحسار والاختفاء. وهذا خوف مبرر وفق ما قدمناه. بل نرى في هذا الخوف والهاجس أهم ما قدمته رواية أبناء الجبلاوي على الإطلاق.

إلا أن رؤيتي هذه لا أظن أن مؤلف الرواية نفسه قد يوافق عليها. لكن لا بأس، فقد اتفقنا على أن تحليل اللاوعي في العمل الإبداعي أهم من التعويل على التصريحات الواعية للمؤلف. وتلك أحد منطلقات النقد المعاصر التي دشنها ببراعة “رولان بارث” في مقاله النقدي الهام حول “موت المؤلف“.

إن ما تهجس رواية أبناء الجبلاوي به، ليس هو موت نجيب محفوظ كشخص، ولا موت رواياته، التي تنزل إلى شوارع القاهرة حية، وفق الرواية، بل هو بالأجدى موت الاهتمام بروايات نجيب محفوظ. وهذا قريب جدا من مفهوم “بارث” عن موت المؤلف ومفهومنا عن انحسار الرواية. ذلك أن المؤلف لا يموت بصفته شخصا بل بصفته مؤلفاً. وهو إذا يموت بالمعني النقدي، فإن ذلك لا يعني موت الروايات أو الشخصيات التي ابتدعها، بل مجرد موت الفكرة الكلاسيكية التي تميز مؤلف العمل الإبداعي باعتباره وعي منتج لأعمال عبقرية ومسيطرا على أعماله بشكل واع. ذلك أن النقد المعاصر يتجه نحو القول بأن الأعمال الإبداعية ليست تعبيرا عن وعي أصحابها، بل ربما هي تعبير عن لاوعيهم، بل وعن لاوعي الإنسان في مرحلة محددة من التاريخ. وهذه فكرة معقدة، ولكنها تنجح في إسقاط مفهوم المؤلف بصفته ذات منفصلة مبدعة ومسيطرة على إنتاجها، وتدشن بدلا من ذلك فكرة أن اللاوعي الكامن في النص أهم من المؤلف. وأن العمل الإبداعي هو مجرد فرصة لتجلي اللاوعي في لحظة تاريخية محددة. ورواية (أبناء الجبلاوي) تسير في هذا المسار رغما عنها، عندما يلجأ المؤلف إلى استبعاد الشخصيات الواعية من الرواية، لتظهر مكانها شخصيات القرين، حيث يمثل القرين اللاوعي بامتياز.

النقد التفكيكي:

ُيعني المنهج التفكيكي (كما لدى جاك دريدا) ببيان كيف أن المسار الواعي الذاهب في اتجاه بناء الرواية مثلا، يؤدي في نفس الوقت إلى تقويض هذه الرواية وخيانتها. وسنري كيف يعمل التفكيك داخل رواية أبناء الجبلاوي، حيث لاوعي الرواية يؤدي إلى تقويضها، في نفس الوقت الذي يظن الوعي أنه يعمل على بناءها.

يسمح الراوي في أبناء الجبلاوي لنفسه بأن يسخر من الشخصيات الأخرى، وكأنه يعقد تحالفا خفيا مع القارئ ضدهم. ويبدو ذلك منذ بداية الرواية في أسلوب وصفه لردود فعله على شخصية نجوى فهو يكتب مثلا:

“تسدد لي نظرة عتاب قاسية. عندئذ سأدرك أنني نقضت عهدنا بالتحدث باللغة الإنجليزية فقط، وهذه قصة يطول شرحها على أي حال.” (صفحة 19)

ثم في الفقرة التالية مباشرة يكتب: “”لأنني لا أمارس معها سوى حالة مراقبة جسدها العاري، كأنني فيتيشي تلصص، وهذه قصة أخرى.”

في هاتين الفقرتين يبدو الراوي وكأنه يتحالف مع القارئ أو يحاول كسر الإيهام – أو بالأجدى كسر ملل القراءة. فالراوي يترك مسار السرد، ليلتفت نحو القارئ وكأنه يقول له: إن عندي قصص أخرى ولكني لن أطيل عليك[7]. والراوي بهذا يمارس ما يشبه عملية (تكسير الإيهام) التي ابتكرها برتولد بريخت – لكن بطريقة سلبية. فعملية كسر الإيهام تتمثل في خروج الراوي عن إطار السرد ومخاطبته للقارئ أو المشاهد بشكل مباشر، وذلك لإيقاظ وعيه. فلو كان الراوي (في أبناء الجبلاوي) يسرد ويروي وكأنما يحدث نفسه، فإنه لم يكن ليقول: ” وهذه قصة يطول شرحها على أي حال.”

يقول الراوي: “ستمد لي يدها بالكوب الفارغ، سأسألها .. “عايزة مايه تاني؟“”

ثم “ستستمر جالسة حتي يصيبني الملل. لن أبدي تذمرا حتى لا تستفزني بأي كلمة، سيتوتر الموقف. اتجه للغرفة مستفزا فتقرر المغادرة..”

هذه الطريقة التي تستعمل صيغة زمن المستقبل القريب تحاول وضع القارئ داخل الحدث أثناء حدوثه، وهي ممارسة سردية إيجابية لأنها تجعل القارئ متحفزا لتولد الأحداث. إلا أننا لو دققنا في معاني الأحداث سنجدها تسير على صيغة: “ستفعل، وسأفعل”، أي أنها عبارة عن ردود أفعال وتأتي في إطار السرد وكأنها متوقعة. أي أن ما يكسبه الراوي من خلال وضع القارئ داخل الحدث في زمن تولده، يخسره في نفس اللحظة، عندما يصور هذاا لحدث على أنه متوقع ويتم كما لو كان آليا. وبهذا فإن ما أتعب الراوي نفسه فيه من تعمد وضع الأفعال في زمن المستقبل القريب، يذهب هباءا لأن فحوى الأفعال نفسها يأتي بأسلوب سرد كما لو كان آليا ومعروف مسبقا déjà vu بالنسبة للراوي، وهو ما يكسر ما قصده الراوي من الأساس من حالية الأفعال والأحداث.

وبذلك تفكك الرواية نفسها، فهي تبدو كما لو كانت تستخدم لغة الإعلانات التي تعظم التوقعات: أطلب رقم كذا وستحصل على كذا.

لكن الرواية هنا تحاول أن تموضع نفسها بين الروايات السابقة، وأن تبزها الروايات السابقة باستخدام صيغة الفعل في زمن المستقبل، إلا أنها لا تعي أن هذه اللغة نفسها قد سبقتها إلى الممارسات الإععلانية بوقت طويل، ما يعني أنها، وإن كانت جديدة على لغة الرواية، إلا أنها مكرورة في أذن القارئ العادي نفسه، نتيجة لتعرضه اليومي للغة الإعلانية.

وهكذت فبينما تحاول الرواية موضعة نفسها بين الروايات إلا أنها تتغافل عن السياق الموازي من الخطابات التي تستخدم نفس صيغ زمن المستقبل القريب، والتي تعلم القارئ أن يقابلها بعدم اهتمام بعد فترة من الإنبهار بها.

وهكذا تعمل الرواية على تفكيك نفسها في ذات الوقت الذي تظن فيه أنها تعمل بوعي على رفع درجة الإيهام والتخييل على القارئ بطريقة جديدة.

………………….

[1] عرض “على عقلة عرسان” أطروحته تلك في مسرحيته “أمومة”، دار طلاس، دمشق، عام 1989، حيث تخيل سوفوكليس يرد على إدعاءات فرويد.

[2] يتفق مع فرويد في هذا علام النفس الفرنسي جاك لاكان وأغلب علماء النفس المعاصرين

[3] لابد من اللفت إلى أن هذا التلخيص تبسيطي للغاية، ولكنه مهم لتجهيز من يقرأ المقال، دون غلمام كبير بنظريات فرويد، أما من هو على إطلاع فلن يحتاج إليه أساسا.

[4] أو ما يمكن أن نسميه father figures

[5] زمن الشعر، ط 1، دار العودة، بيروت 1972

[6] نسبة إلى (رولان بارث)، وقد يكتب في الأدبيات المغربية (رولان بارط)

[7] هذا السطر من وضعي أنا ولا يوجد في الرواية