عبد اللطيف النيلة

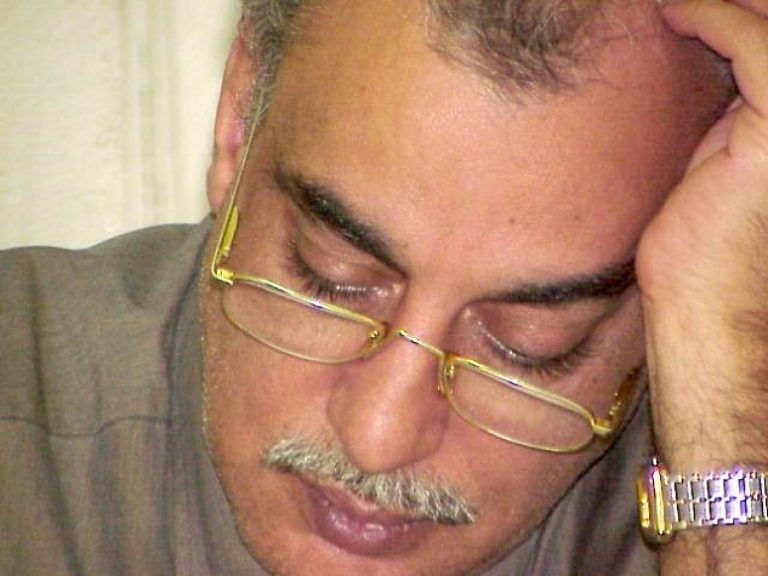

لحظة كنت مسترخيا على الأريكة المنجّدة، وأنا منهك من عمل الصباح، حانت مني التفاتة باتجاه التلفاز. وجه ملتح يتطلع إليّ من عمق الصورة المعلقة على الجدار. اعتدلت جالسا وأخذت أحدق فيه، فجابهتني عيناه بنظرة عميقة كأنها تشع بالحياة. نهضت متثاقلا، وصوت جلْي الأواني يتناهى إليّ من المطبخ، واقتربت من التلفاز موجها بصري إلى أعلى حيث عُلقت الصورة. كان ينظر إليّ مباشرة، بوجهه القديم، قبل أن يهده المرض. تلتمع عيناه العسليتان بابتسامة بدت لي ساخرة، فيما ظلل الوقار ملامحه ، وبرزت لحيته الكثيفة شائبة تخفي نحول خديه. سمعت خطوات سُمية تدنو مني وأنا ما أزال أمعن النظر في الصورة بمزيج من التعجب والنفور والخوف. أحسست بكفها فوق كتفي، ثم جاءني صوتها:

– يبدو أن الصورة شغلتك!

– لم أتوقع أن يتطور حزنك إلى هذا الحد.

– كأنك غير راض عن وجودها.

– ليس ذلك، وإنما.. بدل أن تبذلي جهدا لنسيان ما حدث، أراك تصرين على التذكر.

– تتحدث عن النسيان! هل يمكن أن أنسى أبي؟

– افهميني يا سمية.. لا أريد أن تعذبي نفسك. لقد بكيت المرحوم طويلا، وغرقت في الحزن حتى شككت في عودتك إلى ما عهدتك عليه. والآن بعدما تصورت أنك بدأت تتماثلين للشفاء، ها أنت…

بالدمع اغرورقت عيناها وهي تنظر إليّ صامتة. وإذ خفضت عيني، كعادتي لحظة تخترق دموعها أحشائي، قالت بصوت واهن:

– إنك تقدّر مدى حبي لأبي، ولا أظن أنك عاجز عن تحمل صورته..

قاطعتها على الفور:

– لماذا تعتقدين أني أكره أباك؟

– لم أقصد ذلك. ولكن علاقتكما كانت دوما باردة…

خشيت أن يتحول نقاشنا إلى شجار، فلذت بالصمت.

***

كانت سمية ابنة أبيها المدلّلة، أنجبها بعد يأس طويل، لما شارف الخمسين من عمره. لم يكن يرد لها طلبا، وهي من جهتها كانت شديدة الفخر به إلى حد أنه كان المرجع الذي تحيل عليه، مباشرة أو مواربة، في ما تعبر عنه من رأي أو تتخذه من موقف.

في مبتدأ علاقتنا لم أفطن إلى مرجع سمية في الرأي والموقف، لكني بدأت أتنبه على نحو تدريجي إلى ذلك، على أثر اكتشافي لهوية صهري. كأن حساسيتي تجاه أبيها ولدت لديّ حاسة لالتقاط ذبذبات حضوره بين ثنايا أقوالها وتصرفاتها.

لم أكن أعلم شيئا عن والد سمية سوى أنه مفتش بالتعليم الابتدائي. وحين وقعت عليه عيناي لأول مرة ساورني إحساس بأني أعرفه من قبل.

انبعث وجهه، من خلف لحيته الكثيفة، طالعا من طفولتي، بعد أن قدحت ذاكرتي. لم يكن سوى ذلك المعلم عينه الذي أورثني عادة الخوف والارتباك كلما مثلت بين يدي أحد أطر المدرسة، أستاذا كان أم حارسا عاما، أم معيدا حتى. معلم العربية الذي يثوي تحت عجزي عن التحكم في مثانتي حالما تباغتني صفعة، وربما أيضا تحت خفوت صوتي وتسارع نبضي كلما وددت الإدلاء بوجهة نظري إبان اجتماع أو ندوة..

ونحن جلوس في الصالون الأنيق، يوم الخطبة، انتسج الحديث بين أبي ومعلمي، فيما لبثتُ معتصما بالصمت. وانتزعني، فجأة، صوته القوي من شرودي:

– ما رأي الأستاذ؟

لم أحر جوابا وشعرت بأذني ساخنتين بحمرة الارتباك. للحظةٍ خلتُ أني تلميذ أقف في مواجهة معلمي القديم. غير أني تمالكت نفسي، وهممت بالكلام لولا أنه ضحك وقال مداعبا:

– يبدو أن الأستاذ منشغل عنا بما هو أهم! فكر يا ولدي على مهلك، فأنت مقبل على مرحلة حاسمة في حياتك.

لم يخامر التغير صوته، ها هو يصعد من أعماق ذاكرتي كأني أسمع الآن تردده في فضاء الفصل بنبراته القوية المشحونة بالانفعال. أما وجهه فقد دبت فيه تغضنات الهرم وكسته لحية شائبة كثيفة كسرت عزلة شاربه القديم. تطلعت إليه في ضوء الذاكرة، فأدهشتني صدفة لقائنا بقدر ما أشاعت في نفسي شعورا غامضا بالخوف والنفور. في جزء معتم من دواخلي، آخذِ في الاستيقاظ للتو، لعلعت صيحة متهكمة: «وا البوال!».

***

حين لذتُ بالصمت، لم تضف سمية بدورها كلمة. أمسكتُها من ذراعها وقدتها إلى الأريكة. مسحتْ عينيها وتمخطتْ. أحطتُ كتفيها بذراعي وقلت:

– ما فات مات. قلبي عليك، فلا تشغلي بالك بشيء آخر.

– والصورة؟

ضحكتُ مربتا على كتفها الأيمن، وأدنيت وجهي من وجهها وأنا أقول:

– يا حمقاء دعيها هناك.. هل سأحملها فوق رأسي؟

***

سلمتُ رغم أنفي بحضور الصورة في غرفة جلوسنا، ولم أعد للحديث عنها مع سمية. فليكن تعليقها على الحائط تعويضا عن انخراط سمية في نوبات متلاحقة من البكاء، وهروبها من تفاصيل العادة، بما فيها من هواجس ومناوشات وجدانية وبوح وخصام. ليكن تعبيرا عن حدادها بدلا من شرودها الفاجع الكئيب، وانزوائها في غرفة النوم تقلب أرشيفا يختزن رائحة المرحوم، في شكل صور وبطاقات بريدية وساعات وخواتم… ليس أمامي سوى الاصطدام بوجود الصورة كلما وجهت نظراتي ناحية التلفاز. كنت أضع سقفا لرؤيتي، بحيث لا أرقى ببصري إلى ما فوق التلفاز. غير أن السهو يخذلني، فأجدني وجها لوجه مع البريق المشع من العينين العسليتين، ومن شبه ابتسامة ساخرة تنبثق من شفتين غائصتين في شعر كثيف، فأسحب عيني هاربا بهما إلى الشاشة، أحاول أن أشغل بالي بنشرة الأخبار أو بأحد الأفلام، عوض الانجراف مع تيار الذاكرة. كانت نُتف من الماضي تطفو على سطح شعوري، لكني كنت أتحاشى الاستسلام لرغبة الغوص في أعماقها، مخافة أن تستفيق جراحات تعافيت منها بشق النفس، تدريجيا. ثم حدث ما نسف كل تدابير احتياطي.

ذات مساء (أذكر جيدا أنه كان يوم ثلاثاء)، بينما كنت مستلقيا على الأريكة المنجّدة، والأشعة الأرجوانية للغروب تتسلل عبر النافذة صابغة كل شيء بسحرها، رأيت وجه صهري، في الصورة، يتموج مخترقا بالضوء، كأنما حلت فيه روح… ارتجف قلبي داخل صدري، وقبل أن أستوعب ما بدا لي اتسعتْ ابتسامة صهري، ونفذ بريق عينيه العسليتين إلى أحشائي، وخيل إلي أنه يقول لي: «أجب عن السؤال!»، وأحسست كما لو أني داخل فصل الطفولة، والعصا تتحرق شوقا للسع أطرافي، بل إن صوت معلمي لعلع في الغرفة حتى كاد يصم أذني: «ألم أقل إنك مجرد سطل خاو مثقوب؟».

أذهلني ما رأيت، ولم أملك أن أعرف إن كان مجرد حلم عبر رأسي إبان غفوة خاطفة… بيد أني عندما آويت إلى السرير ليلتئذ، وقد استسلمت للنوم فيما راحت سمية تتلو سورة الكهف، حلمت بمعلمي يحرّض عصا غليظة ضدي، كما لو كانت كلبا، يأمرها فتنهال عليّ ضربا على نحو عشوائي، وهو يهتف: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

ولم أكن عابئا بالألم المبرح، قدر حرصي على أن لا أبلل نفسي، كنت أكرر في الحلم: لن أفقد سيطرتي على مثانتي. وفور استيقاظي صباحا عمدت إلى فحص ثيابي!

وحين ذهبت إلى المدرسة، عانيت تشتتا في الذهن، فلم يحالف الإقناع إجابتي عن استفسارات بعض التلاميذ، بل إن أعصابي انفلتت، على غير العادة، أثناء الرد على تلميذة أفصحتْ عن عدم فهمها لما قدمتُ من شرح، وألفيت نفسي أسخر، على طريقة معلمي، من تلاميذ فصل لم يتجاوبوا مع أسئلتي… كان الحادث الغريب يلح على رأسي من حين لآخر، على الرغم من كوني قد استنجدت بكل ما أملك من حجج عقلية لتفسيره على نحو معقول، أو الكف على الأقل عن تهويله.

ولم يتأخر صهري (ربما يجدر بي أن أسميه معلمي!) عن المبادرة إلى تبديد حيرتي. إذ بعد يومين فقط، عاود مناوشتي!

أيقظني، باكرا، إحساس بأن مثانتي توشك أن تنفجر. غادرت السرير محاذرا أن أتعثر بجسد سمية، أشعلت ضوء الردهة لأهرول نحو المرحاض. وما إن تنفست الصعداء وقفلت راجعا..، وأنا مغمض عينيّ نصف إغماضة من أجل تهييء نفسي للعودة إلى طقس النوم، حتى باغتني صوت واهن لكنه مسموع: «وا البوّال!».

التفتّ فورا جهة غرفة الجلوس، وقد تجمد خطوي في منتصف الطريق إلى غرفة النوم. قرع الصوت سمعي مرة واحدة فقط، إلا أن الشك لم يخامرني بأنه كان صوت صهري، وإن كان محرّفا قليلا على سبيل التهكم. تقدمت خطوة أو خطوتين صوب غرفة الجلوس، ثم توقفت حين أرعش قلبي هاجس أن أكتشف ما لا أقدر على احتماله.. كأن أجد صهري، المرحوم، قد ترجل من إطار الصورة واقتعد الأريكة، في مكاني المفضل، يترقب إطلالتي!

لم تسمح أنفتي (وربما اغتياظي من صهري) بأي تخاذل، فألقيت نظرة على الغرفة، متطلعا إلى الأريكة ثم إلى الصورة. لم ألتقط أي علامة تشي بما يريب رغم أني اقتربت من الجدار وسلطتُ نظرات فاحصة على الصورة.

زيادة في استقصاء حقيقة ما سمعت، أطللت من نوافذ الشقة على الخارج: الليل، وأضواء الشارع، وقطة مرقت من تحت سيارة مركونة بجوار العمارة، وما من أحد هناك…

في الصباح نبهتني سمية إلى أن وقت الذهاب إلى المدرسة قد حان، فرددت عليها بأني أصبحت متوعكا قليلا. سأدفع ثمن شهادة طبية لأفيء بضعة أيام إلى ظل البيت، عسى أن أتعافى مما أصابني.

لم يعد لدي شك في أن روحا ما قد سكنت وجه صهري في الصورة، حينما اصطبغت أشياء الغرفة بلون الغروب، لا سيما وأن الأيام التي طمعت أن أستجم خلالها زادت الطين بلة. لم تدفعني هواجسي إلى حرمان نفسي من الجلوس في مكاني المفضل، كان ثمة سر يستفز فضولي إلى أقصى درجة، ويستحثني لتمزيق الستار عنه كي أستعيد سكينة روحي. وبما أن سمية كانت ما تزال مستسلمة للحداد، وإن بشكل أقل حدة، فإنها كانت تنزوي في غرفة النوم، وقلما تشاطرني جلسة الأريكة قبالة التلفاز. العزلة الضرورية لحسم معركتي (هل هناك اسم أبلغ لنعت ما خضته؟) كانت متاحة إذن.

لساعات طوال تسمرت فوق الأريكة في انتظار أدنى إشارة تبدر من صهري، لكنه حافظ بإصرار على الصمت والسكون. تجاهلني إلى درجة أني لم أعد أقرأ في وجهه أي تعبير ينم عن السخرية والتهكم. لم أصدق عيني، وأدركت بحصافة أن صهري قد حدس ما عقدت عليه العزم فقرر أن يحبط خطتي. يريد أن يطوح بي إلى هاوية الاضطراب، أن يجعلني أسمع ولا أثق بسمعي، وأرى ولا أطمئن إلى بصري. يريد أن يخمد رغبتي في النفاذ إلى السر.. غير أني داومت على الجلوس في مكاني، لا أبارحه إلا حين تنادي عليّ سمية لأشاركها إحدى الوجبات، بينما التلفاز دائب على البث كيلا تفطن إلى المعركة الدائرة في قلب غرفة الجلوس. مع ذلك، استغربتْ، ذات مرة، إدماني على مشاهدة التلفاز وانقطاعي عن ارتياد المقهى، فاكتفيت بالتعليق قائلا: «سبحان مبدل النفوس!».

في آخر يوم من أيام رخصة المرض، وقت غروب الشمس تماما، وقعت المفاجأة. كانت سمية قد ذهبت إلى بيتهم بالمدينة القديمة، لزيارة أمها وجدتها المعمّرة، وكنت جالسا على الأريكة أحدق في وجه صهري، حين التمع بريق عينيه العسليتين، وبان طيفُ ابتسامة على شفتيه الغائصتين في الشعر الكثيف، بل إن خده الأيمن اختلج لثانية. لم أدع الفرصة تفلت من بين أصابعي، فغالبت خوفي وجابهته بالسؤال:

– ماذا تريد مني؟

لم يجبني على الفور، اتسعت ابتسامته قليلا، واحترت في دلالتها، أهي ساخرة أم مشفقة أم عطوف… وقبل أن أعاود السؤال، أجاب بصوته القوي، مع نزوع إلى التلطف:

– هل تذكر أمينة؟

– تقصد تلميذة الطاولة الأمامية، المجتهدة؟

– كنتَ تحبها بعمق..

– في ماض ذهب مع الريح..

– أحقا ذهب؟! منحتها كل ما تملك من حب، وخذلتك.

– كانت مجرد طفلة..

– فضحتْ سرك على نحو خسيس، لم تراع فيك زمالة ولا حبا! هل نسيت أن سرك كان قد دُفن بمجرد انتقالك من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية؟ لسوء حظك أنها أصبحت عندئذ زميلة لك في الفصل الجديد، وحدها من بين كل التلاميذ المطلعين على سرك..

– شعرتُ بالسعادة الغامرة لما اكتشفت أنها ستدرس معي في نفس الفصل.

– حدثتَ نفسك بأن فرصتك الذهبية قد حانت، ولكن أمينة صعدت بك إلى الأعالي لتدعك تهوي، بلا رحمة، إلى قاع الهاوية.

– محا الزمن كل الجراح.

– أيمكن أن تنسى ذلك التلميذ الثري؟

– أي تلميذ؟

– التلميذ الذي كانت أمينة تتحرش به لتثير غيرتك، إلى حد أنك رأيتها تجلس إلى جانبه في حصة اللغة الفرنسية حيث كان متفوقا. أنسيت أنها أمدته بالسلاح الذي سدد إلى قلبك طعنة فادحة؟

– ماذا تقصد؟

– كان أحد أساتذتكم قد تغيب في تلك الظهيرة، فتفرقتم تحت أشجار الزيتون بحديقة المدرسة.. كانت أمينة تتحلق صحبة زميلاتها حول شجرة زيتون كبيرة، وكانت عينك تسترق النظر إليها.. ثم أخذ بعضكم يغني ويرقص، وغنيت بدورك وقلبك يرقص، لكن فجأة تهاوى كل شيء.. أنسيت ذلك؟

– طبعا لا يمكن أن أنسى تلك اللحظة..

– يقف التلميذ الثري، بجسده الفارع ومحياه الوسيم، في فسحة بين الأشجار، ويأخذ في الرقص والغناء، بعد أن يطلب من الجميع أن يصمتوا.. يردد لحنا مرتجلا: ترالالا، ترالالا، يا معطر الأطفال..

– ترالالا..

– ترالالا، يا مبلل السروال، ترالا..

– كفى! كفى!…

قالت لي سمية، فيما بعد، إنها كانت تدير المفتاح في قفل الشقة لحظة عودتها من بيت أمها، عندما تناهى إليها صراخي…

سقتني تلك الليلة كوبا من عشبة “اللويزة” المنقوعة في الماء الساخن، فنمت نوما عميقا لم أستيقظ منه إلا على نغمة الهاتف تنبهني إلى موعد المدرسة..

لم تعد سمية مرابطة في غرفة النوم، على جري عادتها منذ وفاة أبيها، بل أصبحت تشاطرني غرفة الجلوس. احتلت ساحة المعركة، فحالت بيني وبين صهري! صارت تتابع المسلسلات في الغالب، أو تعكف على الرسم مستعملة قشور البيض وحبات الرمل واللصاق والألوان… وفي الوقت ذاته، كانت ترمي شباك الحديث نحوي: تحدثني عن لحظات جميلة عشناها سويا ذات زمن..، أو تستشيرني حول اللون المناسب لذلك النسر الذي شكلته بحبات الرمل، أو تستفيض في شرح التغييرات التي تحلم بإجرائها على ديكور شقتنا، أو تريني ضاحكة شعرة شائبة تسللت إلى شعرها الفاحم السواد…

لامستْ، ذات مرة، حادث صراخي بشكل عابر، قائلة إن المرء مثل طنجرة الضغط يبدأ في الصفير حالما تغلي أشياؤه الداخلية! عدا ذلك لم تتلفظ بما يشي باطلاعها على الحرب الدائرة بيني وبين صورة أبيها. وشيئا فشيئا، أخذتُ أنجذب إلى شباكها إلى أن اصطادتني.. أقصد أني انغمرت في أجواء أحاديثها، ورحت أنسى أو بالأحرى أتناسى ما يبلبلني. كانت صورة صهري ما تزال تطل علينا من أعلى الجدار، إلا أن عينيّ لم تعودا ترتفعان إلى ما فوق التلفاز. كان لديّ إحساس طاغ بأنه منحشر في حياتنا الحميمة، كفضولي بغيض، يسمع ويرى تفاصيل علاقتنا، وكنت أرغب بقوة في حسم المعركة على وجه السرعة، كي أستأنف المجرى الأليف لحياتي. لكني لم أكن أحتمل أن تكتشف سمية الأمر. كنت أخشى بالأحرى أن تتداعى صورتي في وعيها، صورة رجلها التي جهدتُ في بنائها، جزءا جزءا، طوال شهور.

كانت سمية تشغل وقتي، وحتى حين تعكف على إعداد وجبات الأكل فإنها كانت تحاول أن تلهيني بشيء من الأشياء كي تصرفني عن المكوث في غرفة الجلوس. مع ذلك، لم يكن أمامي بد من التفكير في صهري، خلال الأحيان التي أكون فيها خارج الشقة، وعلى الأخص خلال الليل، عندما تنسى سمية أن تسقيني شرابها المنوم. كنت أدير لها ظهري، تحت جنح العتمة، وتأخذ الهواجس والأسئلة المربكة تتوالد داخل رأسي. ثم تنهال علي الذكرى:

أراني أنهض إلى السبورة خائفا أداري ارتجافي. أشكل كلمات القطعة، حذرا. صمت ثقيل يطبق على هواء الفصل، فيما أروح أترقب، في قلق، نتيجة جهدي. ينقل المعلم نظراته برهة بين وجهي وبين الجمل المشكولة، ثم يشير إلى كلمة معينة ويسألني: لماذا نصبتها؟ رغم المفاجأة، أفلح في الإجابة. يعود ليسألني: لماذا رفعت هذه؟ ولماذا كسرت هذه؟ لا يبدو له جوابي مقنعا، فيسدد ضربة مترفقة إلى ذقني. ثم يمعن في امتحان قدرتي على الإعراب، مستفسرا عن القواعد، مدققا في الاستفسار. أتصبب عرقا، رغم برودة الجو، ولا ألبث أن أضطرب، أقدم رجلا وأؤخر أخرى.. في لحظة خاطفة، أترنح حتى أوشك أن أسقط. كانت صفعة يده من القوة إلى درجة أني.. بللت سروالي فورا!

– أيها الخوف اتركني! رجاءً اتركني.. وا البوّال! وا البو..! وا الب…

هكذا تلاحقني، في سخرية، صيحات أشقياء التلاميذ عندما أبتعد عن باب المدرسة ببضع خطوات. أمضي في طريقي قدما دون أن ألتفت خلفي كما لو أني لم أسمع شيئا. أراني مهزوما ذليلا محطما، أكاد أنفجر.. إحساس فادح يصطخب في دواخلي ويرجني رجا، أشعر حينئذ أني لم أعد الشخص ذاته، لست مصطفى الذي يهوى قراءة القصص ويلتذ بالذهاب إلى الخزانة البلدية ويحب حصة العربية، بل أنا.. “البوا..”! كيف أرفع رأسي بعد؟ كيف أواجه زملائي، وعلى وجه الخصوص أمينة، تلك التلميذة النجيبة التي أحـ…؟ أين ماء الوجه الذي يسعفني على المثول بين يديها – كما تخيلت مرارا – من أجل…؟

في زحمة الطريق، عند اقترابي من الحي الذي أسكن فيه، يتعالى نداء:

– وا البوّوووووووال!

أنقذف عدوا نحو المنادي، أسدد إليه لكمة، فلا يبطئ في الرد، ثم نتشابك بالأيدي. في لمح البصر يجرد لوحته القصديرية ويلوّح بحافتها في وجهي. ينبض خدي بإحساس لاذع، وإذ أتحسسه بيدي تمتلئ بالدم أصابعي…

***

أنظر في الأحداث منذ إرهاصاتها الأولى: كرهت دوما لقاء صهري، وكنت أتحاشى ما أمكن أية مناسبة عائلية تتيح التقاءنا وجها لوجه، ولم يغظني شيء من سمية قدر جنوحها إلى الاستشهاد بآرائه وأقواله، وكثيرا ما نشب الخصام بيننا بسبب ذلك وإن بشكل موارب. واللقب الذي جنيته من صهري معلما، كان يظهر ويختفي، فأتأذى منه على نحو أو آخر.. هل أنسى ذلك الصباح الذي كنا نجول خلاله في أنحاء الحديقة الخضراء بقلب المدينة، بُعيْد زواجنا (أو فلأقل إبان شهر العسل)، فتعالى النداء البغيض فجأة: «وا البو…!؟». أجفلت والتفتّ إلى الخلف باحثا بنظراتي عن المنادي، لكني تداركت الموقف، فتمالكت زمام نفسي بسرعة مبددا أي خاطر قد يخالج سمية.. كم يقتلني أن تكون على علم بحكاية ابتلال الثياب!

والصورة؟ ما يحيرني أن يقيني لا يتزعزع بأني سمعت ما سمعت بأم أذني، ورأيت ما رأيت بأم عيني. هل يحتمل أن تكون الصورة مجرد شرارة أشعلت فتيل الأحاسيس المتراكمة في نفسي؟ لقد تركت معلمي في الابتدائية يوم حالفني النجاح، فكيف أحاط علما بما وقع لي مع أمينة في الإعدادية؟ لم يكن هذا الأمر ممكنا إلا إذا كان الضوء الذي اخترق الصورة، حين بسطت الأشعة الأرجوانية سحرها على الأشياء في غرفة الجلوس، وحين رأيت الوجه يتموج.. إلا إذا كان ذلك الضوء روحا حلّت في صورة صهري، روحا تستطيع أن تخترق الحجب لتستشف ما جرى…

لا نهاية لحيرتي، لا حد لتقلبي بين اليقين والشك، ما دامت الصورة تقحم أنفها في الجو الحميم لبيتي. حدثتُ نفسي: سارعْ إذن إلى نفض حياتك من الفضولي البغيض. وتأهبت للمواجهة الأخيرة، متخيلا مسبقا الحجج التي سأفند بها وجود صهري، والقنابل الناسفة التي سأقذف بها وجهه. تصورت، مثلا، أني سأقول له:

– اطو حضورك وارحل، لقد استنفدت حصتك من هذه الدنيا، لم يعد هناك مكان يرحب بوجهك غير القبر. ألا تحب أن ترى فلذة كبدك تنعم بالسعادة؟ كف إذن عن تسميم حياتها الصغيرة.

وسأردف بنبرة واثقة:

– تلاشى وقع صفعتك التي بوّلتني يا سيدي.. وصيحة زملائي المشاغبين”وا البوّال” ذهبت مع الريح.. توارى الطفل الخائف المهان الذي كنت، وها أنذا أحدق إليك من غير اضطراب ولا ارتجاف.. أستاذ الإعلاميات يواجه بريق التحدي في عينيك يا سيدي، يواجهه بثقة من تقدم كثيرا في شكل قطعة الحياة.. وقرة عينيك بين يدي، إياك أن تنسى أنها لا تملك ملاذا سواي…

طفقت أتخيل الخطاب الأخير، مراجعا حمولته، منتقيا بعناية كلماته.. مثلا، “يا سيدي” تحتاج تبديلا، لأنها تنطوي على معنى الطاعة والخضوع.. ولكن مهلا، لعل ذلك ما يجعلها تحمل شحنة قوية من السخرية…

توالت الأيام، وغدوت مستعدا أكثر فأكثر للمواجهة، فقط كنت أتحين الفرصة السانحة للانقضاض. وذات يوم كنت راجعا من المدرسة، فالتقيت سمية في الطريق. قالت لي: «أطفئ موقد الغاز حتى لا يحترق الغداء، سأعود بعد حين. أنا ذاهبة إلى السوق لشراء قليل من الفاكهة…».

سرّعتُ خطوي هاتفا في أعماقي: هذه فرصتي!

فتحتُ باب الشقة، ألقيت المحفظة على الأرض، وقبل أن أقصد غرفة الجلوس لم أنس أن أطفئ الموقد. رويت عطشي، واستنشقت الهواء ملء رئتي، ثم يممت شطر خصمي. بيد أني خفضت سرعتي، فخطوت بتؤدة، محاولا أن أكون هادئا. مع ذلك، سمعت قلبي ينبض بقوة وتسارع، وسط سكون الشقة. وخيّل إلي أني سرت طويلا، في غرفة الجلوس، شاقا طريقي إلى الجدار الذي جثمت على صدره الصورة. وددت أن أؤجل المواجهة قليلا، أن لا أرفع رأسي لأرنو إلى صهري إلا حين أبلغ منضدة التلفاز. كنت أحتاج إلى نثر توابل التشويق على اللحظة التي ستنحفر عميقا في ذاكرتي..

وبمجرد أن صوبت عينيّ إلى الصورة، فوجئت بسمية تنظر نحوي بابتسامة مشرقة، وبجوارها كنت أنا الآخر واقفا أبتسم، ممسكا يسراها بيمناي، وخلفنا نافورة ينفر منها الماء وأشجار………….

من أين أتت سمية بهذه الصورة؟ أذكر أننا كنا قد التقطناها في الحديقة الخضراء، وربما في ذلك الصباح الذي تناهى إليّ فيه النداء البغيض! بقيتْ حبيسة فيلم المصوِّرة طيلة ثلاث سنوات تقريبا، وبقينا اثنين كما في الصورة، دون أن نرزق ولدا، لكن كم تغيرنا! وها هي سمية تتفقد أرشيفها الخاص، تنتشل الفيلم من النسيان، وتعمد إلى إخراج الصورة بحجم كبير، وتصنع لها إطارا بديعا من خشب وزجاج. متى وجدت الوقت لتفعل كل ذلك؟

خلطتِ الصورة الجديدة أوراقي وأربكت حساباتي. ولأني كنت أرغب أن أحسم المعركة العالقة مع صهري، فقد استبدت بي حمّى البحث. بحثت عن الصورة القديمة في كل ركن من أركان الشقة. فتشتُ خزانة الثياب، وتحت السرير والأريكة، فتشت في الأدراج، في الزوايا، وفي خزانات المطبخ. بحثتُ عنها حتى فوق السطح، فلم أجد لها أثرا.. فأين أخفتها سمية؟ أتراها كانت تحملها داخل القفة حين صادفتها في الطريق قبل ساعة؟ ولماذا تأخرتْ كل هذا الوقت؟

داخ رأسي وبدأ يؤلمني. تهالكت على الأريكة المنجّدة، والعرق ينز من جسدي. أغمضت عينيّ بعمق للحظة، وحاولت أن أسترخي. لم ألبث أن رفعت عينيّ أتطلع إلى حضورنا المشرق في الصورة، وأحسست أني قد رأيت هذه الصورة من قبل، مرارا. استرخيت تماما وعاودت إغماض عيني، واشتهيت فقط أن ترجع امرأتي في أقرب وقت…