محمد عبد النبي

للفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور (1788 – 1860) مُقتطف شائع بشأن الأحلام، كثيرًا ما يُستعَان بنُسخةٍ مختَصرةٍ منه، يقول فيه إنَّ “الحياة والأحلام صفحاتٌ مِن الكتاب نفسه، نقرأ هذا الكتاب بنظامٍ وترتيب إذ نعيش حياتنا الحقيقية، أمَّا عندما تنتهي ساعة القراءة الفِعلية (يومنا)، ونأخذ فترة للراحة، كثيرًا ما نواصل تقليب صفحاته في تراخٍ وفتور، ونتصفحه بلا نظام أو ترابُط. فأحيانًا ما نفتح صفحةً قد قرأناها مِن قبل، وفي أحيانٍ أخرى صفحةً لم تزل مجهولةً علينا، لكن على الدوام مِن الكتاب نفسه.”

ما بين أرض الحلم، بلا زَمنيته وانفتاحه على التأويل واعتماده على الصور، وبين أرض الكتابة تمتدّ جسورٌ قديمة. الحُرية غير الإرادية التي يختبرها الإنسان النائم عبر اللاوعي أقرب ما يكون لطُموح الفن والفنان في تحقيق تحرُّرٍ إرادي وواعٍ؛ أن يقرأ ذلك الكتاب الواحِد، كتاب النَفس أو كتاب العالَم، يقرأه بلا تراتب ولا نظام يفرضه الزَمن والمكان والوقائع، بل يطالعه وِفق خياراته وترتيبه في حرية شِبه تامة، خالقًا عالَمه البديل الموازي. وبقدر ما تقترب الكتابة مِن حُرية الأحلام تنتصر على قوانين الواقع وتجافي ما يُسمَّى الواقعية.

وقد انتفعت الكتابة الأدبية بالحُلم منذ بداياتها، مستعينةً به بهذا القدر أو ذاك، ومقحمةً إيَّاه في داخل نسيجها الدرامي، للإيحاء رمزًا بمكنون شخصية وخفايا النَفس. كان الحُلمُ آنذاك يدخل النصَّ ويخرج مِثل عابِر سبيل، أو ضيف أتى مِن بعيد، له دور ثانوي مرسوم له لا يجاوز أن يتخطَّاه، وغالبًا ما يكون هذا الدور كله مفتعلًا، لم يأتِ في صورته الأصلية النقية متخففًا مِن أغلال الوعي والصحو، بل أتى ليتلو رسالةً محدَّدة حمَّله إيَّاه الكاتب، وإن بلغةٍ مشفَّرة بالصور ومشحونة بالإشارات والرموز.

هل نستطيع حقًا أن نكتب أحلامنا؟ تلك الصور والإشارات التي نعيشها خبرةً مباشرة ونحن غرقى في سُباتنا؟ ألن تفقد ذاتها وجوهرها في سياق عملية تحويلها إلى كلماتٍ ومعانٍ؟ أليس للغة فِخاخها وللعقل قوالبه، وما إن ينتقل الحلم مِن المعايشة اللحظية إلى أرض الفن، عبر وسائط هذا الفن، يُضطر لاكتساب مادته الصلبة وتتسرَّب إليه رغمًا عنه مفاهيم خارجة عن سياق سباحته الحُرة، مفاهيم وافدة مِن دُنيا الوعي ونَهار اليقظة.

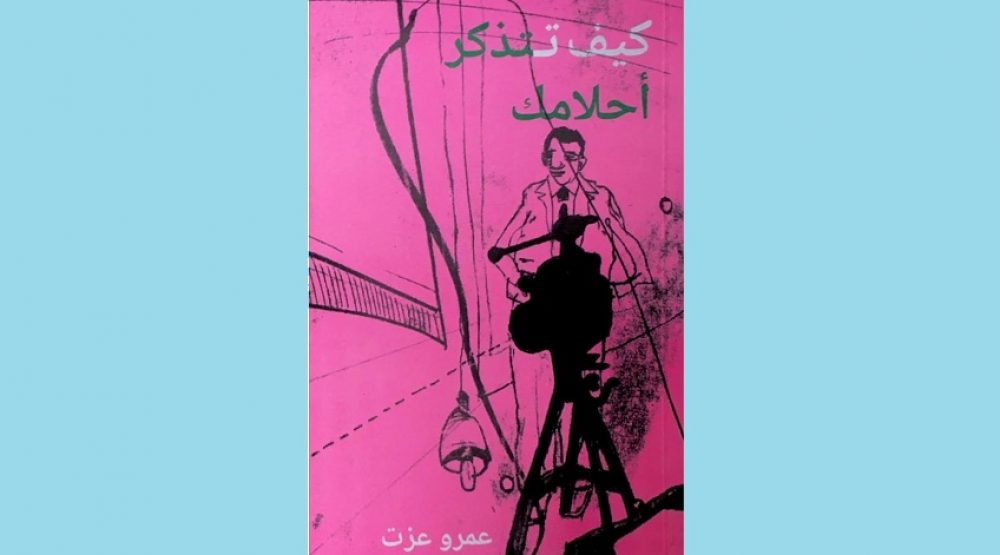

يُقالُ إننا لا نتذكَّر مِن أحلامنا إلَّا قشرة هشَّة، أو على الأقل لحظاتها الأخيرة قبل أن تنسحب منا، ويقالُ أيضًا إننا نصنع مِن أحلامنا شيئًا سريعًا ممسوكًا، بينما الوعي لا يزال موزَّعًا بين النوم الصحو، حدوتة شِبه متماسكة، دِراما صغيرة نتوهَّم أنها هي ما رأيناه حقًا، فنُثبت في داخلها ما نسميه (حُلمًا) مطمئنين، بينما هو في الحقيقة نُسختنا الواعية ممَّا رأينا. بصرف النَظر عن مقدار صحة هذه الآراء، وعن مدى دقة الزعم القائل بقدرتنا على استعادة أحلامنا (سالمة غانمة) ثم سردها وتدوينها، بل كتابتها في قطع أدبية، ظلَّ الأمر جديرًا بالسعى والمحاولة، ربما منذ قبل أحلام فترة النقاهة لنجيب محفوظ، وحتَّى هذا الكتاب الصغير الجميل الذي صدر منذ أشهر لعمرو عزت بعنوان (كيف تتذكَّر أحلامك).

لعلَّ محفوظ صاحب السَبق الحقيقي في هذا الشكل الأدبي شديد الخصوصية، وقد تجد كتابته للأحلام بعض بذورها في أعمال سابقة له، كما في قصته رأيتُ فيما يرى النائم وأيضًا بعض قطع أصداء السيرة الذاتية. بعد أن فتح محفوظ الباب، اتبع سُنته الحَسنة آخرون، منهم سيد الوكيل في كتابه لمح البصر وقد أهداه إلى نجيب محفوظ (الذي جاءني في المنام، وأعطيتُه حجرًا فقبّله.)، وأيضًا محمود عبد الوهاب في كتابه أحلام الفترة الانتقالية الذي تظهر بوضوح الإيماءة لكتاب محفوظ في العنوان، كما في بعض نصوص الكتاب من حيث التكوين الكلي، ثم مؤخرًا حسين عبد الجوَّاد في كتابيه دفتر من الأحلام ومِن دفتر الأحلام. وربما هناك تجارب أخرى لم أطلع عليها، ويبدو أنَّ هذا الشكل شديد الإغواء للكتابة، خاصة وأنَّ كل كاتب يجد فيها فُسحةً لرسم منمنمات نَفسية حرَّة، مفرداتها لصيقة بذاته وبتجربته ووعيه الحميم، هذا إن لم يسقط في فخ النمط الجاهز والمفارقات السهلة والقريبة في اختلاط الأزمنة والأمكان والشخصيات.

ثمة تجربة أخرى، لها أهميتها وخصوصيتها، وهي كتاب النوم لهيثم الورداني الذي صدرَ عن دار الكرمة 2017، وفيه يوسّع الورداني نطاق الرؤية بحيث لا تنشغل الكتابة بالحُلم وحسب، وهو ما تحقق بشكلٍ ما في عدد من نصوص كتابه، وإن لم تظهر كأحلام خالصة بقدر ما هي استيهامات يقظة أقرب للكتابة الفانتازية، بل انشغلت الكتابة بحاوية الحُلم، أي لُغز النوم نفسه، وتناولته مِن زوايا بعضها شخصي وحميم وبعضها أقرب للبَحث الفلسفي أو النَفسي، في كتابة أدبية عابرة للنوع وعصية على التصنيف. ولعلَّ كُتيب عمرو عزت كيف تتذكَّر أحلامك أقرب إلى تجربة الورداني، ولو مِن حيث الانشغال الفِكري والتأمل شِبه البحثي، إذا استثنينا تركيز عزّت على تدوين أحلامه وانطلاقها منها دائمًا.

درسَ عمرو عزت الهندسة والفلسفة ومارس التدوين وعمل صحافيًا وكاتب مقالات وباحث حقوقي. حقَّق كتابه السابق صدى طيبًا، عند صدوره منذ أكثر من عام عن دار الشروق، بعنوان الغرفة 304 (كيفَ اختبأتُ مِن أبي العزيز 35 عامًا). وقد تتبَّع فيه بعضَ مفارقات علاقة جيله بالسُلْطة، في وجوهها المتباينة، عبرَ تلمس أهم محطات علاقته الشخصية بأبيه.

لا تتبدَّى السُلطة الأبوية في كتاب الغرفة 304 في صورتها التقليدية، تلك العتيقة الغشيمة التي لا تقبل نِقاشًا ولا تتيح متنفسًا، بل مع انتباه إلى طبيعتها المُراوغة، بوعيٍ يسحب تلك الطبيعة على مستويات أخرى مِن السلطة، فِكرية ودينية؛ سُلطة النص أو سُلطة العُلماء والمُفسرين والفقهاء ثم الفلاسفة والمفكرين. وكيف يتيحُ لنا بعض أشكال السُلطة الشعور بالأمان في ظلاله ما دمنا محتمين به. مَثلًا عندما كان الابن مهددًا بالقبض عليه لميوله السَلفية وأثارَ ذات ليلة ذُعر والديه لعدم رجوعه مباشرة لاختياره مسجدًا بعيدًا لصلاة الفجر، يتصل الأب ببعض معارفه في الشُرطة بعد الصلاة بساعتين ليعرف أنه لم تحدث حملات أمنية فيطمئن، وبالتالي يشعر الابن أيضًا بالاطمئنان، لأنَّ أبوه هُنا، موجود، وسوف يتحرك لغيابه، وسوف يعثر عليه، فهو آمِن بقدر ما هو مُحاصَر في غرفته.

ما يلفت الانتباه لتجربة عمرو عزت في كتابه الأوَّل هذا، وبدرجة كبيرة في كتابه الثاني، هو اختيار طريقة أدبية للتعبير، لكنها تبقى خارج الأنواع الأدبية المطمئنة والمتفق عليها. لا شك أنها كتابة ذاتية تعتمد تجارب شخصية وخبرات مباشرة كمادة خام لها، لكنها تبقى بعيدة كل البُعد عن تسجيل السيرة الذاتية المباشرة. وبرغم أنها ابنة شرعية لعالَم المدونات، لكنها بِطرحها الفكري المتماسك تأخذ كتابة المدونات الذاتية خطوة للأمام، حيث الامتداد بديلًا لالتقاط المشهد العابر أو المجتزأ قَسرًا من سياقه، وحيث المزج والتقاطع بين عناصر مختلفة أحد الحيل الأساسية في تشكيل الصورة الكلية للتجربة.

سلسلة (كيف ت)، التي صدرَ عنها كتيب كيف تتذكَّر أحلامك، تتخذ فقط الإطار الخارجي لأدبيات التنمية البشرية ومساعدة الذات، لكن بمحتوى مختلف تمامًا. نشرت السلسلة، قبل كتاب عمرو عزت خمسة عناوين، مِن بينها كتاب هيثم الورداني (كيف تختفي) وكتاب إيمان مرسال (كيف تلتئم). ولعلَّ في عنوان كتيب عمرو عزت إيهام بِتقديم حِيل ووسائل تساعد القارئ على استعادة أحلامه وتذكّرها، لكنه مجرد باب كاذب وذريعة هشَّة لدخول قاعة مرايا لاوعي الكاتب. لكن ما قد يكتشفه القارئ أنَّ هذا ليس السؤال الذي يظلل هذا النص، بل ربما أسئلة أخرى، من قبيل: كيف تصدق أحلامك؟ أو كيف تعيد بنائها مِن أوَّل وجديد بعد كل صدمة لليقظة ومع نهاية كل محطة للوعي؟ أو كيف تحب نفسك بما يكفي لكي تصنع أحلامك وتهندسها بحيث تمتد بينها وبين العالَم كله جُسورٌ متينة؟

حرصَ التعريف بالكاتب على الغلاف الخلفي أن يذكر عنه أنه (يتذكّر أحلامه جيدًا)، ولعلَّها نقطة القوة الأولى في نص الكتاب، إذ يرسم الكاتب بدقة ناصعة بعض أحلامه الموزَّعة على عدد كبير مِن السنوات، لكن الأمر لا يتوقَّف عند الذاكرة القوية، بل يتجاوزه إلى تتبّع المسارات المعقدة لما تعكسه هذه الأحلام مِن أحداث ومحطات صاحبها، وبالأساس صراعات وَعيه مع التراث الفكري والأسئلة التي يتبادلها مع واقعه.

عبر فصول الكتاب السبعة، يختبر عمرو عزت وجوهًا مختلفة للحُلم، هي مقاربات أو تأويلات، وهي أيضًا مدارات تخصه شخصيًا وتنهض مِن مادة حياته وتجاربه ووعيه، فعلى مستوى ثمَّة محاولة تفسير هذا اللغز الإنساني المشترَك المسمَّى بالأحلام، وعلى مستوى آخَر مُعانقة الأفق الفردي الخاص لأحلامه منامه. هناك على سبيل المثال الحُلم كَ نبوة (إني أرى أني أذبحك)، والحُلم ك معركة (ما بوسعنا أن نعانيه). بقدر ما هي مقاربات مختلفة للحُلم، فهي أيضًا سبع محطات أساسية في حياة الكاتب، بل تكاد تنتظم في خط زمني متصل، بما أنه بدأها مِن متاهة الطفولة وحُلم التيه المتكرر، الذي يذكّرنا جميعًا بتلك اللحظة المرتبكة في طفولتنا، عندما كنَّا نخلط بين ما نراه في أحلامنا وما نعيشه في واقعنا، وكيف نصل إلى أولى علامات النضج حين نستطيع أن نميز بينهما. في هذا الفصل الأوَّل نفسه يربط الكاتب بين حُلم التيه في طفولته وعدم القدرة على تمييز الواقع عن الخيال والأحلام وبين هشاشة مفهوم الواقع نفسه وعجز البشر عن الاتفاق حول ماهية الحقيقة، فَيقول: “لا يوجد وفاق إنساني كامِل في عالَم الكبار بخصوص “عالَم الحقيقة.”، وكيف كانت أحلام النوم، على مدى الفكر الإنساني، بذورًا لإنبات الشك حول ما نعيشه في يقظتنا كذلك، أو ما يُعرَف فلسفيًا ب”مشكلة الحُلم”.

لعلَّ قدرة الكاتب على الربط بين محطات أحلامه الشخصية ومسيرة الإنسانية في التعرُّف على أحلامها وتأويلها مِن أوضح نقاط قوة هذا العَمل، وهو ما حرصَ عليه في جميع أقسام الكتاب، وهو ما يأخذ الحكاية الذاتية، على أهميتها وفرادتها، إلى ساحة الجماعة وتاريخ الفِكر، فتعكسُ إحداهما ضوءَ الأخرى وصورتها.

ليس الحُلم هنا استيهامًا شخصيًا أقرب للتعرّي التدريجي أمام مرآة الوعي شِبه المنوم عمدًا، بقدر ما هو حلبة صِراع لقوى فكرية واجتماعية عديدة، وكثيرًا ما كانت تتجسَّد تلك القوى في شخصيات تاريخية ومعاصرة أو أحداث عامة، فيظهر مثلًا، في الفصل الثاني (الحُلم كَ رِفقة)، كلٌ مِن ابن عَطاء الله السكندري وابن تيمية، بشخصهما كفاعلين في أحلام الكاتب وبتراثهما وتاريخهما إذ يتنازعان العالَم بينهما، أو يتقاسمان ساحة الحُلم وحلبة المصارعة، وليس فقط ذات الحالِم/الكاتب. يتجاذبان بساطَ التأويل بينهما مِن تحت قدمي صاحب الحُلم والكتابة، فَبينما يقترح ابن عطاء الوجودَ كرِفقة مع الله وكأنّ العيش مجرد حُلم آخَر يجب على كل إنسان أو سالك في الطريق أن يضع له تأويله الفردي المتميز، يعترض ابن تيمية مشددًا على أن الواقع تجربة جماعية ابنة الفعل والالتزام والتغيير. أحلام الكاتب بهما امتداد لهذا الصراع الطويل بين الفنان والثوري عبرَ التاريخ وفي داخله كذلك، وهي أحلام مِن الدِقة والعمق والكشف بحيث يصعب علينا تصديق، مِثل أحد أصدقاء الكاتب الوارد ذكرهم في النص، أنَّ خالقها هو اللاوعي وليس الوعي، لكنَّ هذه قصة أخرى.

وقد يعبث الحُلم قليلًا فيستدعي أعلامًا ليضعهم في سياقات غير مُتوقَّعة بالمرة، كأن تظهر حنَّة آرنت (الفيلسوفة الألمانية-الأمريكية) في هيئة وزِي سيدة قبطية خارجة من كنيسة الورَّاق، تبتسم للكاتب/الحالِم وتشير له بعلامة النصر، أو كأن يرى نيتشه جالسًا بالجلبات على باب فيلا كأنه بوَّاب.

لم تكن جميع أحلام الكاتب متورّطة في الثقافي والسياسي إلى هذا الحد، بل وردَ منها قدرٌ لا بأس به يناوش الحميم والشخصي. في أحد أعذب فصول الكتاب وهو الحُلم (ك افتتان) يُلقي ضوءًا شاحبًا على علاقة عاطفية مخفقة مع حبيبة تقاسي اضطرابًا نفسيًا حدَّ أن تتمنَّى الموت، ويربط إخفاق علاقتهما بإخفاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، كَما يستدعي مفهوم سارتر عن افتتان الوعي بالأحلام، إذ أنَّها “تسلب “الوجود الحُر” منَّا، تجعل من ذواتنا أحيانًا موضوعات نشاهدها”. فكأنَّ إحساس الحالِم بالافتتان أمامَ حُلمه، حيث يصبح مجرد مُشاهِد صامت وسلبي لكل ما يجري من عجائب على شاشة لاوعيه، هذا الافتتان نابع بالأساس من سلبه حرية الإرادة وبالتالي عدم اضطراره لأن يقرر ويختار ويفعل، كأنَّ هذا هو نفسه إحساس العاشق بالافتتان أمام المعشوق، والنابع أيضًا مِن استمتاع بيأس مسلوبي الإرادة المنومين، فكأنهم قد سلموا للأمر الواقع وتركوا أنفسهم لحركة الموج، طافينَ على سطح الحُلم أو العِشق.

لم يأتِ هذا الربط بين حالات وسياقات تبدو متباعدة هشًا أو زائفًا، بل كأنه أشد الأمور طبيعية وعضوية، ولعلَّ هذا الربط مُستعار مِن طبيعة الحُلم ذاتها، أي قدرته على تجميع عناصر شتَّى مِن هنا وهناك، ودمجها معًا في علاقات وتكوينات فانتازية أو ذهنية مدهشة. طاقة اللعب الحُر المشحون بالمعنى تارةً والخالي مِن أي معنى تارةً أخرى. لكنَّ الفرق أنه هنا ليس لعبًا حرًا ولا خاليًا مِن المَعنى، إنه أقرب إلى الهندسة الذهنية الصارمة، مهما بدت طريفة وخفيفة الروح وذات لمسة إنسانية أسيانة. إنها الاستجابة الواعية لآلية عَمل الحلم وتأويل المنتبه اليقظ لرؤى النائم وشطحات الحالِم. فِرعون ويُوسف وما بينهما. وهكذا ظلَّ الحلم محاصَرًا بين قوسي الوَعي، خشية الإفلات والجموح فيغلب الجنون والهلاوس على صَنعة التصميم ودقة التصوُّر، كما ظلَّ الحُلم مؤطرًا بعلامات الاستفهام التي لا تستنيم ولا تهدأ لإجابةٍ سهلة جاهزة، مَثلًا: “هل يمكن أن يحيا الافتتان في قلب الحرية الطليقة؟”. لم ترد كلمة الحُرية كثيرًا في نصوص الكتاب لكنها تسري بين سطوره خفية مثل حلمٍ شفيف مُستَغنٍ عن التأويل.