محمد عبد النبي

“وهكذا يبدو أني أمضيتُ حياتي، أمرّ بأبواب مفتوحة صاخبة وأواصل مسيري إلى جوف الظلام”، هكذا يكتب فريدي مونتغُمري في سِجنه الذي سيمتدّ طويلًا، عاكفًا على تدوين سردٍ لسلسلة الأحداث التي أدَّت به لهذا المصير، هو عالِم الرياضيات الواعد وابن الناس المحترمين، وكيف تورَّط في قتل فتاة تخدم في أحد البيوت الأيرلندية العريقة إذ اعترضت طريقه مصادفة بينما يسرق مِن هناك لوحة لفتاةٍ أخرى من قرون سابقة ثبتته نظرتها في وقت سابق. يُشكّل سرده هذا نصَّ الكتاب الذي نقرأه، على لسان راوٍ غير موثوق به، في رواية (كتاب الشهادة) التي كتبها چون بانڨيل وترجمها الكاتب والمترجم المصري يوسف رخا وصدرت حديثًا (2020) ضمن إصدارات روايات وهي إحدى شركات مجموعة كلمات الإماراتية.

خرجت ترجمة رَخا سلسة وواضحة، مجتهدًا في نَحت كلمات وتراكيب لا تبتعد عن المعنى المقصود (على ما أحسب) وإن كانت غير مألوفة بدرجة ما أحيانًا، لكنها شجاعة مترجم له لغته الخاصة كشاعِر وروائي، ظهرت هذه الشجاعة أولًا في ترجمة العنوان، عند مقابلة كلمة Evidence مبتعدًا بها عن معنى الأدلّة أو الإثبات ليقترب مِن المعنى المتضمَّن فيها كذلك وهو الأقرب إلى فحوى الكتاب، أي الشَهادة، المفردة التي توحي بالبُعد البصري الذي يكتنف العمل ويسم رؤية كاتبه وراويه معًا، بقدر ما تعني الإدلاء باعتراف تامٍ لشخص تورَّط أو لم يتورَّط في الجُرْم، فكأنَّ الجريمة صارت قضية ثانوية في رواية مرتكبها واتخذ سرده للوقائع الأولوية والصدارة في كتابه.

*

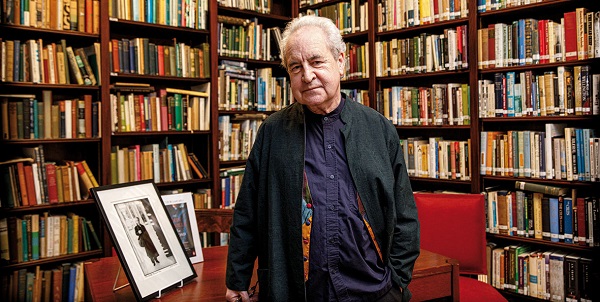

وُلدَ چون بانڨيل في ويسكفورد (شمال-شرق أيرلندا) سنة 1945، ويعيش حاليًا في دَبلن، يكتب الرواية والقصية القصيرة وَيُعِد المعالجات الدرامية للسينما والتِلِفزيون. بدأ نشر أعماله الأدبية سنة 1971 برواية ““Nightspawn. وقد نالَ بانڨيل العديدَ مِن الجوائز، منها جائزة چيمس تيت بلاك ميموريال (1976)، وجائزة البوكر [الإنجليزية] (2005)، وجائز فرانز كافكا (2011)، وهو مِن الأسماء التي تتردد في ترشيحات جائزة نوبل للأدب باستمرار. على الرغم مِن تسميته بوريث بروست، مِن خلال نابوكوف، فإنه يؤكّد أنَّ أكبر تأثير أدبي علي عمله مِن نصيب الشاعر وليام بتلر ييتس والروائي هنري جيمس. إلى جانب الأعمال المنشورة باسمه ينشر بانڨيل روايات جريمة تحت اسم مستعار هو بنچامين بلاك. يقول بانڨيل: “أحيانًا في منتصف فترة الأصيل إذا كنتُ شعرتُ بشيءٍ قليلٍ مِن النُعاس، فإنَّ بلاك سوف يميل على كتف بانڨيل ويبدأ يكتب. أو أنَّ بانڨيل سوف يميل على كتف بلاك ويقول: (آه، هذه جملة جديرة بالاهتمام، فلنَلعب مع ذلك.) ويمكنني أن أرى أحيانًا، عند مراجعة عملٍ ما، النقاط التي تسلّل أحدهما فيها داخلًا أو حيث تسرَّب الجانبان مختلَطين في أحدهما الآخَر.”

لا عَجَب إذن أنَّ روايته هذه، يمكن أن نعتبرها ولو بدرجةٍ ما، رواية جريمة، غير أنها أبعد ما تكون عن أعمال التشويق والغموض والإثارة المعهودة ذات القالب المحفوظ والمتكرر، فمنذ الصفحات الأولى يعترف القاتل بجريمته، في الاعتراف أو الشهادة التي يدوّنها بنفسه، لتنضم إلى ملف القضية. غير أنَّ الشيطان يكمن في التفاصيل، كما يُقال، وشيطان الفن على وجه الخصوص. يعرض المجرم قضيته في تَمهلٍ ووصف مُحكَم، يتراوح بين لغة شعرية مكثفة وبين تصوير بصري مخلص لعالَم الفن التشكيلي الذي يُظلل القصة، غير أنَّ التوتّر لا ينجم من انعطافات ومفاجآت الحبكة بقدر ما ينتشر مثل ضوءٍ موزَّع بالتساوي على جميع تفاصيل وشخصيات ومراحل رحلة انهيار البطل.

وصلت رواية “كتاب الشهادة” للقائمة القصيرة لجائزة البوكر سنة 1989، وقد صرَّح آنذاك كولم تويبين بأنَّ ذلك الكتاب كان أجدر بالفوز. ثم فازت في السنة نفسها بأضخم جائزة أدبية في أيرلندا، هي جائزة Guinness Peat Aviation، بعد أن صوّت لصالحها جميع أعضاء لجنة التحكيم باستثناء جراهام جرين، الذي أعطى صوته لعملٍ آخَر، وكان قد دسَّ في تعاقده مع الجائزة بندًا يقول بأنَّ له حق الاعتراض وتغيير قرار المحكّمين الآخَرين، الذين فوجئوا بهذا وقامت الدنيا ولم تقعد حتَّى تدخَّل أولاد الحلال (توني رايان نموذجًا)، وتوصلوا لحل يرضي جميع الأطراف ولو بقدرٍ ما، بأن يتلقَّى بانڨيل المبلغ الأساسي للجائزة وقدره خمسون ألف جنيه إسترليني، بينما تُقدم مؤسسة الجائزة مبلغًا إضافيًا قدره خمسة وعشرون ألفًا للفائز الذي اختاره منفردًا “سي الأستاذ” جرين.

*

تُروى أحداث كتاب الشهادة على لسان البطل الضد فريدريك مونتغُمري، عالِم رياضيات أيرلندي في الثامنة والثلاثين. كان قد تخلَّى في نوبة نزق عن مسيرته الأكاديمية المبشرة في إحدى الجامعات الأمريكية، خشية أن يتحوَّل إلى أحد تلك الوحوش التي تُجرّد العالَم بكل ما فيه إلى أرقام ومعادلات بلا حِس ولا شغف ولا تورُّط، ثُمَّ انداح مع حبيبته وزوجته الجميلة يجوبان جزر جنوب أوروبا في نزهة طويلة، لا يكاد يفيق فيها مِن الشراب والأحلام الشاردة تحت سماء صيف ممتد. غير أنه يتورَّط بطريقة أقرب إلى المزاح في مشكلة مع مجرمين بالاقتراض من أحد أتباعهم، فيضطر للرجوع إلى مسقط رأسه، في الريف الأيرلندي، لكي يحصل على بعض المال كما يبدو، وهناك يستولي عليه شيطان التحرُّر مِن كل قيد فينجرف أبعد وأبعد مع مرور كل يوم عليه، بين مشاهد الطفولة والصبا وذكريات معقدة عن والديه وبعض معارفه، إلى أن يتورَّط في جريمة القتل بينما يسرق لوحة فنية ثمينة القيمة، يختفي لدى صديق لأسرته، وما هي إلا أيام معدودة في بيت ذلك الرجل، ينغمس خلالها في الشراب وهو يتأرجح بين الصحو وأحلام النوم واليقظة، حتَّى تحدد الشرطة مكانه وتقبض عليه وتبدأ رحلته مع ممثلي القانون والعدالة وكذلك مع تسجيل اعترافه أو شهادته في هذا الكتاب الذي بدأ بلحظة القبض عليه وانتهى غير بعيد منها، في قوس واسع لم يكد يبتعد كثيرًا عن الفترة المحيطة بالجريمة نفسها إلَّا بفصول قليلة لكشف جوانب هامة من مسيرة حياته القصيرة، رحلة لا تكاد تنتظم في فكرة كبرى أو دلالة واضحة، بل هي أقرب إلى موجات تجر بعضها بعضًا على نحوٍ لا إرادي.

يكتب مونتغمري في معرض حديثه عن أحد شخصيات الرواية، مشيدًا بقدرته على الخداع وخبرته في فنون الاحتيال: “أن تضعَ كلَّ ثقتك في القِناع، يبدو لي ذلك هو الميزة الحقيقية للإنسانية الراقية.” لَعلَّ هذه (الإنسانية الراقية) هي ما كانت تثير اشمئزاز وقرف صاحبنا منذ البداية، إنسانية القِناع والزيف والخداع، فأدار لها ظهره بالانجراف بعيدًا مع زوجته وطفله لكنها سرعان ما استعادته رغمًا عنه ورمت به من جديد أمام المعضلة الأزلية: النقود؛ وإلَّا لخسر زوجته وطفله على أيدي رجال العصابات في الجزيرة الإسبانية. لكن ماذا وجدَ في نفسه بعد أن ألقى عنه القناع الزائف جانبًا، لم يجد إلَّا الوحش الهائج، الهمجي التائه الذي لا يدري كيف يقرر مصيره وأي خطوة عليه أن يتخذ لدى كل منعطف. هذا الهمجي قد يقتل إنسانة بريئة لا يعرفها في إحدى نوبات التيه، لا لشيء سوى أنه يستطيع ذلك، إذ تتراجع أكاذيب العقل والحضارة والإنسانية منكمشة رعبًا وخجلًا أمام هجمة فقدان اليقين والمعنى والقيمة.

في أكثر مِن موضع مِن الرواية يخايل صاحبَنا في أحلام يقظته بابٌ ينفتحُ على غرفة مظلمة ومِن وراء الباب شيء أو شخص لا يعرفه يهم بالظهور، لكنه أبدًا لا يستطيع أن يحدّد مَن يكون وما هي هذه الغرفة. حتَّى نهاية رحلته، في السِجن، وبعد أن يُنهك نفسه استمناءً مع نساء حياته القديمات والجديدات والعابرات والمقيمات، يقول: “وفي النهاية، بعد أن جئنَ وذهبن كلُّهن ورقدتُ أنا مُفزّعًا على سرير السجن، عادت تتصاعد مني مجددًا مثل خيالٍ مَهمة حتمية وباهظة، صورة ذلك الباب المفتوح المعتم الغامض، والحضور الخفي فيه يتوق إلى الظهور، إلى أن يكون هُنا. أن يعيش.”

ثمة إيحاء في الصفحات الأخيرة من الرواية بأنه سوف يعيد تخيّل الفتاة التي قتلها وإحيائها مِن الموت برسم صورة (حيَّة) وواضحة لها في ذهنه أو على سطوره، فهل تكون هي الشخص المجهول في الغرفة المظلمة. أظن أن الجريمة فتحت بابًا في داخله، بابًا مثل مسٍّ شيطاني أو كشفٍ صوفي أو لوثة جنون، بابًا لا يعود العالَم فيه لسيرته الأولى بعده أبدًا، حتَّى شكل الشوارع وضوء السماء يتغيران بعد تجاوز عتبة ذلك الباب.

صحيح أنَّ أصداء رواية دِستويفسكي الشهيرة (الجريمة والعقاب) تتردَّد عبر فصول هذه الرواية، غير أننّا هنا لسنا إزاء راسكولينكوف مُعذَّب يتصارع في داخله الله والشيطان مثل أغلب شخصيات الروائي الروسي الكبير، بقدر ما نجد إنسانًا أكثر ارتباكًا وهشاشة، إنسانًا لا يقل عن الآخرين ذهولًا وحيرة أمام جريمته هو نفسه ومغزاها. في أسلوب وصيغة اعتراف مونتغمري أو بالأحرى شهادته، وطريقة عرضه لأفكاره ومشاعره ما يوحي بأنَّ المهم ليس الجريمة في ذاتها، بل هي لا تعدو كونها حجَّة أو مناسَبة مواتية لكي ينطق ويكتب ويحكي. بما يوحي أيضًا بأنَّ المهم هو أن يمتلك كل واحدٍ منا فرصته، ولو لمرة واحدة أخيرة، ولو مِن غير أن يقترف جرمًا هائلًا، فرصته لكي ينطق ويكتب ويحكي، ويعرض على الملأ، قبل القضاة والمحامين والجلَّادين، روايته الشخصية لما جرى في مقابل الرواية الرسمية التي قد يتحدد بناء عليها مصيره وحياته من موته.

على مستوى ما من الحكاية، تكاد تتطابق دفوعات وحيثيات شهادته مع آليات وتقنيات وهواجس الكتابة السردية، فهو في موضعٍ ما يدافع عن وجود المصادفات في الحياة وفي الجرائم، وضمنًا في السرد: “تأتي الصُدَف مُسطَّحة بشكل غريب في الأقوال التي يُدلَى بها في المحاكم. أنا متأكّد أنك لمست ذلك عبر السنين يا حضرة القاضي. إنها مثل نُكت ينبغي أن تكون مضحكة جدًا لكنها تفشل في إثارة ولو ضحكة واحدة. يُستَمع إلى وصف أعجب الأفاعيل التي ارتكبها المتهم باتزانٍ تام، لكن ما إن تُذكَر حالة تزامُن تافهة بين حدثين حتَّى تبدأ الأقدام في القاعة تُجرجر، يتنحنح ممثلو الدفاع، ويأخذ الصحفيون في التحديق حالمين إلى زخارف السقف. ليست هذه علامات عدم تصديق في اعتقادي بقدر ما هي علامات إحراج، وكأن شخصًا ما، المنسق الخفي لكل ذلك الموضوع المذهل المعقد – وقدمه حتَّى الآن لم تَزِلّ – فجأة تمادى أكثر من اللازم قليلًا، تَذاكى نوعًا ما، فأُحبطنا جميعًا وأصابنا شيءٌ مِن الحُزن.”

لا محل إذن للمصادفات المجنونة، وإن وردت فَلن تقابَل إلَّا بالفتور ورغبة مضمرة في طمسها وتجاهلها، لأنَّ كل شيء أمام (عدالة المحكمة) لا بدَّ أن يكون متوازنًا ومنطقيًا ومحكومًا بالسبب والنتيجة، حتَّى لو افتقر الوجود ذاته لأي معنى، حتَّى لو ارتُكبت جريمة قتل بغير دافع واضح أو حافز يمكن الإمساك به، فالأهم هو المعادلة المنطقية المُحكَمة واستقامتها وسَدادها، لكن الصُدف العابثة، في القضايا وفي السرد القصصي كذلك ربما، سوف تُشعرنا بأنَّنا أمام لُعبة تستهين بعقولنا. أكثر من مرة يوحي الكاتب بأنَّ هيئة القضاء والاتهام والمحامين ليست إلَّا قراءً يتوجَّه إليهم كاتبٌ ما بروايته، يعابثهم ويخاطبهم مباشرة مِن حينٍ لآخَر، لا ليفوز برضائهم وجوائزهم ومديحهم، ولا طمعًا في تخفيف الحُكم عليه فهو يعلم أنه (سيأخذ مدى الحياة) بتعبير السُجناء معه، إنما فقط ليقول كلمته أمام كلمات الآخرين جميعًا، ومَن يدري، فقد يصل إلى مغزى ما وإن لم يكن حُكمًا نهائيًا أو مستديمًا (مدى الحياة).