أسير الهوينى في طريقي القديم: المحطة ثم الشارع الرئيسي المغبر كما عهدته، كشك صغير يطل بكل تواضعه على ساحة مركزية دائرية، مقهى “اللوتس” في الجهة المقابلة تظللها شجرة البرتقال الضخمة، دار البلدية الذي لا تخطئه العين يتربع على المكان بكل وقاره وأهميته.

قبل دخولي المقهى استطلعت المكان بالكامل تحسبا لأي طارئ، معارفي مثلا، و أنا في غنى عنهم خاصة في مثل هذا التوقيت غير الملائم تماما للمشاحنات أو المجاملات أو تأنيبي من طرف أحدهم، لا أتحمل كل كلماتهم التي أتصورها وبإمكاني قولها للتو نيابة عنهم: أين أنت؟ لم تحسن الاختفاء؟ ولن يجرؤ أحدهم على القول أني حقير –لا سمح الله- أصلا من يقدر على ذلك ولو أني أعرف البعض منهم يتقولونها سرا، أعرف تماما لم يفعلون ذلك، هو تنفيس عن حقدهم وفشلهم الذريع في الحياة. جلست في الزاوية القصية من المقهى، تجاهلني النادل، هذا أفضل…كم هو رائع أن تجلس منفردا منسيا، مخصيا بالخوف من أن أكتشف في أول ظهور لي بشكل علني. أفتح جريدتي، أتصفح العناوين البارزة، انتبهت لشيء مثير بالفعل من حولي، من مكان ما يطل علي بعنفوان، ثمة طيف يتمرد هناك على بعد خطوتين من طاولتي، أو بداية جنوني في هذه الكفتيريا، سيشهد هؤلاء الرعاع على نهايتي بلا شك، توقفت عن القراءة، النادل تمادى في تجاهلي بالفعل، نفس المقهى الذي أعرف قبل عشر سنوات. أتفحص وجوه الزبائن واحدا تلو آخر، الطيف أخذ شكلا جديدا من التمويه غير المريح على الإطلاق.

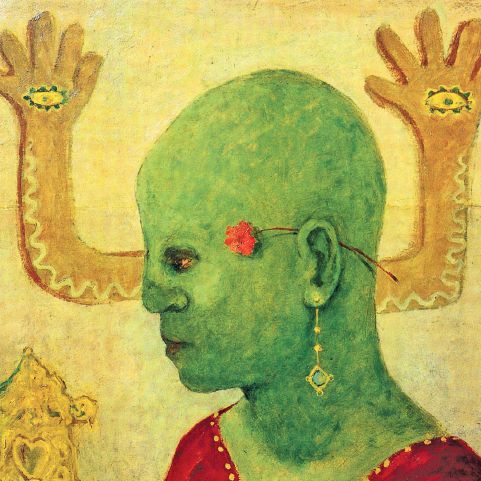

“شاي..شاي…” كأني أستغيث بالنادل لأحاصر الطيف الذي يشبه أنثى أو أفعى تتطاول كلما حدقت مليا في تلك الجهة المشبوهة. نسيت كيف أجلس في أماكن شعبية بسيطة…”أي..أي..هي…موش ممكن..هي..!ألا ترى أنها سعيدة بظهرها الجميل وشعرها الكستنائي؟ غير معقول أن تكون هي! وتلك الحركات اليدوية المنسجمة التي بدأت تأخذ بعدا تمثيليا مثيرا للإعجاب أو للغثيان لأمثالي، حتى الزبائن انتبهوا لتواجدها خلف الكنتوار، أحس الآن بنشوتهم وهم شبه سكارى. عيناي في الركن حيث كانت ترسم حبيبها الذي لا أعرفه، أو قاتلها من يدري؟

كم هي رشيقة هذا الصباح! لم تكن رشيقة أبدا، كانت لاشيء..ولا تزال، تذكر أنك تكره تكور جسدها ذاك، تذكر ذلك وأنت تعرف لم فعلت كل ما فعلته قبل يومين أو ثلاثة أيام. كانت ككرة جلد منفوخ، تتبعثر حينما تريد أنت وتنكمش حول نفسها كدودة حينما تريد أيضا. تذكر أنك تحبها لأنها لاشيء، كلاكما كان صفرا.. أي. لو تراني!

رأيت صاحب المقهى واقف قبالتها، يبدو أنه معجب برسمها أو بتمثيليتها التي ستبدأ بعد قليل وأنا بطلها الهامشي، الذليل القاتل الضعيف. ثم تنهال علي السيوف و الخناجر من كل الجهات (حتى الرّعاع يعرفون كيف يأخذون ثأرهم عندما يسقط الثور، تصوروا ذلك..) أو يفكران في أجمل السيناريوهات التي تعطي للجماهير مساحة أكبر من الفرجة و التشفي في دكتاتور غير عادل، لم يكن ذلك صحيحا، كنت عادلا في كل قراراتي السرية و العلنية و المضحكة أيضا، و صارما في أحايين كثيرة، ووطنيا حتى النخاع اسألوا شركائي، إن شئتم سأوزع لاحقا كل الوثائق التي تؤكد نزاهتي..تبا لكم جميعا.. هي..أجل.. ليست هي.. هي بكل تأكيد…ماذا تفعل هنا في صبيحة خرجت فيها لأحتفل بنهايتها ؟

أعطت لنا ظهرها الضارب في السمرة، منشغلة بماذا…؟

كانت ترسم أو تقرأ بكل تأكيد، ربما ترسمني، ترسم أنفي الطويل مثلا، أو جحوظ عيني حينما ضغطت أخيرا..كنت أضغط بكل قواي العقلية و الجسدية، ليس سهلا أن تفعل ما فعلته في لحظة لا حل لي سوى الإذعان لجنون العظمة، أول مرة أواجه جيدها بتلك القسوة والعنف. أو ترسمني ميتا مسجى، غولا يلتهم نفسه في آخر المطاف بخطوط كاريكاتورية، تأكدي أني سأكررها ثانية، سأقتل كل الكاريكاتوريين في هذا البلد، أشد ما يغيظني هو هذا الفن السّمج، أصلا كنت أقتني كل الجرائد العربية لأمزقها من أجل هذا الزفت الذي يسمى الكاريكاتير، كنت تعرفين مدى كراهيتي للفن لهذا أخفيت هويتك الحقيقية! لم أكن أعرف أنك كنت ترسمين.

لم تحدثني يوما عن هواياتها. عجيب أمرها. صدقوني لم أعرف كثيرا عنها رغم صداقتنا التي امتدت عشر سنوات، أحيانا نتقدم بسرعة وأحيانا نخفق ككل البشر، علاقة غامضة غموض أهدافي وتصوراتي للكون و الحياة. يكفي أنها تنجز ما يتطلبه الموقف بلا نقاش حقيقي حتى طلباتها تافهة مثل أفكارها السطحية…ظهورها بهذا الشكل فضيحة، نعم فضيحة بكل المقاييس، لحسن حظي أنها أعطت لنا ظهرها، ومصرة على وضعيتها تلك، كأنها تعطيني الانطباع بأنها متسامحة معي أو تناست الحدث برمته. الأجمل أيضا أن مهند لم يكتشف هويتي بعد. سأكون حريصا على إخفاء هويتي قدر ما أستطيع.

رأيت في البهو كثيرا من الزبائن و الزبانية، بعضهم منا والبعض الآخر محسوب على معارضة غير منسجمة يكررون ما تنقله الصحافة الرخيصة، تستطيع أن تقول أنه نوع من التجمهر غير مصرح به في صباح كهذا، لا علينا. هي سابقة من نوعها في حياتي و في نظامنا ككل، أن تجدني في مثل هذا الوقت داخل الأحياء الشعبية، أتجول، أقتني جرائد كثيرة لم أقرأ بعضها منذ سنوات، أشتري سجائر رخيصة كأي مواطن صالح يذهب للتو إلى مقر عمله، أتوقف طويلا أمام محطة نقل المسافرين الذاهبين إلى المصانع و الجامعات الوطنية. سابقة أن تراني بهذا الهندام و بهذه القبعة التي كانت في دولابي منذ زمن طويل، الحق هي هدية من أحد أصدقائي الذي استفاد من منحة دراسية في أمريكا، أكون واضحا أكثر، أني لم أدفع و لا سنتيما واحدا في كثير من أشيائي الثمينة و الرخيصة على حد سواء، هذه ليست بدعة في مدينتنا، ولست الوحيد الذي استفاد من هدايا كثيرة يوميا تقريبا، لا أخجل كوني متورط إلى حد التخمة في قبول مثل هذا النوع من الرشاوي المقننة. المشكلة أكبر من الرشاوي و الفساد، المشكلة الحقيقية أني قاتل وقتيلتي هاهنا تمرح وتستفزني، الأمر معقد أكثر مما أتصور قبل ساعات أو قبل أيام.

قررت اليوم تناول الشاي في مقهى “زهرة اللّوتس” كما كنت أفعل قبل عقدين من الآن، بالضبط مذ كنت مجرد عسكري صغير ضعيف، تعلمت مبكرا في الثكنة أن أمضي على عقد التجنيد دون إبلاغ أمي أما الوالد فلا بأس بذلك هكذا قيل لنا في الثكنة ونحن في أول المشوار نتوق إلى خدمة البلد بإخلاص. والدي كان سعيدا بتوجهي وتشبعي بالوطنية. أول ما تعلمته في المعسكر أن تضع خصيتك أمام الباب الرئيسي، يقال لك ذلك في أول درس تطبيقي من رقيب أو عريف لا يفك الخط مع ذلك تتقبل كل قراراته التعسفية و الصارمة دون نقاش، لتبدو لهم مثالا للإقدام و الشجاعة:” سر.. أمام.. در..أدور على اليمين… شمال.. خلف…” في ساحة العمليات أكون جنديا حقيقيا، أبهر زملائي و الضباط الأشاوس، في الليل أنهل من كتاب الأمير، ما معنى أن تكون عسكريا دون أن تقرأ “الأمير” وتطبق بعض أفكاره، رفاقي كانوا يضحكون من هوسي ذاك، بعضهم يسخر من مشاريعي كعسكري بسيط يحب العزلة و التشبث بتلك التدريبات الصعبة التي تشعرك بأنك بالفعل رجلا ستدافع عن بلدك، كلما كانت التمارين اليومية صعبة ازددت امتلاء وسعادة واندفاعا، أشعر بالفخر حينما أسقط وأقوم و أواصل دربي صعودا. أزداد تألقا حسب رؤسائي العسكريين الكبار يوميا.. رائع أن تجد من يسندك في صعودك الصعب نحو القمة، صديقتي لم تعرف كم تعبت في مشواري لأصل إلى ما أنا فيه. لم تعرف كم من ليلة بقيت فيها ساهرا أخطط للوصول إلى القمة. في هذه الكفتيريا الصغيرة بالذات عرفت ساعات صعبة، في يوم ما طلبت شايا و لا أملك دينارا واحدا، النادل دفع عني بسعة صدر. اليوم تغير كل شيء بكل تأكيد، النادل لم أعرفه، للتو سمعت أحدهم يناديه “بمهند” يبدو أنه من عشاق المسلسلات التركية، عرفت قبل قليل فقط أسماء الزبائن كلهم، هي مهنتي القديمة على كل، لي حاسة فريدة في شم خصومنا السياسيين من بعيد،هذا سيد علي، وذاك سعيد، رولاندو بتيشرت يحمل رقم9، شخص آخر غير مبال تماما بكل الهيص الذي حدث بمناوشات دقيقة حول المقابلة الودية التي لعبها الفريق الوطني وخسر فيها. تمنيت لو كان الحديث يدور بالطبع حول سياستنا، طبعا سأصمت لن أتدخل، بالأحرى كنت سأتنصت إن وصلتهم فضيحتي، يهمني ذلك، ربما لهذا السبب نزلت من برجي العاجي، القضية شخصية لكنها تسيء إلى سمعة البلد برمته، سمعة البلد أهم من شخصي ومكانتي ضمن فريق عمل أدينا القسم أمام عدسات الكاميرا و أمام شعبنا العظيم، ليس غرورا إذ قلت بملء فمي اليوم: لو تحتم الأمر سأستقيل من منصبي في حال وصول الخبر إلى الصحافة، أولا لأنها لا ترحمني، ثانيا لأن ضميري لا يسمح بمخادعة شعبي الذي يثق فينا كل هذه المدة..المسألة حساسة جدا.

أعرف ما أفعله.. ششت، أسكت.

يصل النادل “سي مهند” المحترم بربطة عنق مزركشة، كان أنيقا.. يرمي عينيه إلى الشارع المزدحم بهن، يفضل على ما يبدو العمل في ردهة المقهى المطلة مباشرة على الشارع، أو لم يكن يهتم بي. لا أدري..” شاي من فضلك…” المهم.. يستمع إلى ما يردده البهيميون بعضهم شعراء، و فنانين تشكيليين، ربما قطاع طرق، لاعبي الورق، و ليس غريبا أن تجدهم في مقهى “الزهرة” يقرؤون الجريدة التي يتداول عليها أغلب الزبائن، كما كانوا يفعلون، صحيح المقهى تغيرت أحواله كثيرا،مرآة كبيرة معلقة على الجدار، ولوحات فنية لرسامين محليين، وأطباق الحلوى عامرة موضوعة فوق الكنتوار الخشبي، كراسي من النوع الجيد، صور مكبرة لكتاب كبار إن لم أخطئ إحداها لجون بول سارتر و أخرى لكاتب ياسين..كنا نريد هذا التحول حتى لا أقول غيرنا أراده، من ركود مسيّر إلى انفتاح جميل، تحوّل المقهى من مجرد ركام إسمنتي يستقبل العمال و الموظفين الصغار إلى زاوية فن عجيبة، ملتقى يومي للفنانين غير الموهوبين بالمرّة، هم يعرفون حقيقة مستواهم وضحالة أفكارهم، في آخر الليل يتنكتون، تراهم في كل واد يهيمون، رقص و غناء هامس، وضحك يدوي بين الحين والآخر، ربما مخدرات أو مناشير سرية تدمّر أفكارنا ومشاريعنا ( لنقل أنهم يفسرونها على الشكل الذي لا نريد، ماذا تفعل أمام المدّ الديمقراطي و الإعلامي، كنا نحب كل التغييرات التي تمت بهذا الشكل السّلمي الجميل، سأدوّن هذا الاستنتاج عندما أهدأ و تهدأ العاصفة) المقهى لا يشكل أي خطر لكنها بؤرة حقيقة، سأفكر في المشكلة لا محالة، سأعيد النظر في الموضوع… سأسند مهمة التحري لشخص آخر نصب مؤخرا في دائرة الاستعلامات العامة. علمتني الحياة أن لا أثق في تقارير غير دقيقة أو تقارير سريعة و غير موضوعية، هاأنذا أقف اليوم على حقيقة “زهرة اللوتس” الجديدة، وأنا أتقدم في العمر بكل – ثقلي ووزني ونفوذي…

-“شاي من فضلك”

“ok.. حالا “

للمرة الثانية أطلب الشاي. يتأخر النادل، أو يتعمد في إذلالي بداعي كثرة الطلبات المزعومة. أراقب كل شيء بحياد تام…ورائي لاشيء يا مهند المخنث، سأعلمك لاحقا كيف تحترم الزبائن المهمين. مع ذلك كانت بداية مشجعة، كنت رقما مجهولا في الزحام، ومهم أن أبقى مجهولا لفترة زمنية محددة، هذا دخل للتو والآخر خرج، هذا ينقح قصيدة والآخر يقرأ من ديوان أحمد مطر” أكرهه”..هذا..

يصل إلي بالصينية، يتأمل في القبعة، في قسمات الوجه الحليبي، في شواربي الاصطناعية و أنا أراقب تحركاتها البطيئة “بالتأكيد هي.. ألم أقتلها بالأمس؟ انس ذلك..أجل قتلتها وها أنا أهرب بجلدي..قتلتها بكل تأكيد ثم غادرت الغرفة أترنح في مشيتي مزهوا بالفعل رغم أنينها الذي لم يتوقف قط في ليلة باردة. هل تأكدت أنها ليلة باردة؟ نعم. كانت باردة جدا، بدليل أني ارتديت معطفا صوفيا و تذكرت كل مساري الطويل، ترجتني أن أغادر. قلت لها:

-“لا، المطر لا زال ينهمر“

قالت:” أحبك“

بدت أكثر ضعفا من أي وقت.

-“أحبك أيضا، لكن ثمة تغيير في حياتي، أشياء كثيرة عصفت بي، لست أدري من المسؤول عن تدميري المبرمج. أنت أم أنا أم وضعي كشخصية مهمة؟“

فكرت في المستقبل. تعبت من مساومات يومية. تمددت على الكنبة، قلت لها:” يجب أن نضع حدا لهذه المهزلة ثم أني أشم رائحة خيانة كبيرة هزتني هزا يا عزيزتي، أشك في الجميع الآن، أنت أقرب إلى دائرة شكوكي القوية، معذرة إن أخطأت لكن هذه هي الحقيقة، أنا الذي صنعك و انتشلك من الغرق، لعلك تتذكرين مشوارك الوسخ ونذالتك؟“

تنزع مني حلقي الجاف الجمل التي تترقرق، هسهساتها في منتصف الليل كأغنية حالمة تدفعني لأغط في نوم هادئ و عميق، رأيتها كأول مرة وهي حافية القديمين والدنيا جميلة. تضع شريط موسيقي كلاسيكية. تحب الاستيلاء على الآخرين، بدليل اضطجاعها وهي تطالبني بالمزيد من الهذيان، قالت:” صوتك يعذبني يا عزيزي. أحبك كثيرا و أنت تتحدث بإسهاب عن علاقتنا ومشاويرنا“

لم أعرف أن لصوتي سلطة كتلك التي تحس بها في لحظاتها الأخيرة. مسألة القتل العمدي جاءت سريعة وغريبة، فكرة القتل طغت بشكل قوي على كل مداركي، كل ما في الأمر أن الحل بدا لي منطقيا جدا باختفاء أحدنا من الوجود، تلك اللحظة بالذات وهي تضع شريط موسيقي داخل المسجلة وهي سعيدة بعلاقة يشوبها الغموض والسرية.قلت لم لا أجرب حظي في إنهاء الصراع الذي أعيشه وحدي؟

صديقتي كانت خدومة ومتفانية في عملها، لكن من أين جاءتني ضربة الغدر إن لم تكن هي؟ أتساءل..سمعتها ترمم بكلمات ثقيلة موسيقى شوبان، تغني غير مبالية بكل الذي يدمرني من كل الجهات.. قلت لها:

-“غدا سأمثل أمام العدالة، عدالة شعب غاضب و علي أن أقدم كل تبريراتي للعدالة..”

تنزع بلوزتها الوردية بمهل و عينيها في المرآة.. اقتربت منها، كنت واثقا أن الليلة تكون سخية بالماء و الدماء، وضعت يدي حول رقبتها مداعبا ومغنيا لها الموال الذي تحب، قلت لها الكثير وأنا أضغط بثقة، بلا رحمة، مثلا، ذكرتها بدلالها السّابق كلما اقتربت منها ونحن صغار، ألم تكرهيني كثيرا يا عزيزتي لأني أقبل نصف الحلول، لأني ضحية سياسة نظام فاشل و بالتالي أشبه الفاشلين في خوفهم من كل شيء؟

قلت لها أيضا في ربع الساعة الأخير: أني أخشى من عينيها، كلما رأيتك تذكرت أخطائي، جرائمي التي لن أنساها أبدا، أنت شريكة مذنبة مثلي، في الأخير لم أجد فيك شهرزاد الحقيقية..أنت مزيفة مثلي.. أليس كذلك يا صغيرتي المسكينة؟ “

-“بلى يا عزيزي، اهدأ الآن أرجوك إنك تؤذيني، غدا ستسوى أمور كثيرة“

أنهيت المسألة بقليل من الاحترافية و الخسائر، لو لم أقتلها الليلة سأقتلها الليلة المقبلة..نمت جنبها مبكرا. تبعثرت، مرتاحا من كل مشاغلي القديمة. كم هي اللحظة مهمة وأنت تضع حدا لمسائلك الشخصية كتلك التي تتعلق بالمسائل العاطفية والدسائس التي يمررها خصومك السياسيين! ربما رأيت شيئا جميلا في الليل، قرأت مثلا قصتي بالكامل منشورة في جريدة وطنية، قيل كل شيء بالتفصيل منذ اللقاء الأول على مشارف مدينتنا الصغيرة، ربما كانت تشتري شيئا سخيفا، حمالات الصدر أو قمصان، مناديل ورقية، مجلات نسائية، كتبت قصتي بأحرف حمراء عمدا

” من الحب ما قتل” في الصباح الباكر غادرت الغرفة دون الالتفات وبلا ندم أو حسرة على ضياعي. لا تلتفت إلى الوراء..أقول مدعيا.

مهند لم يكتشف أني السيد المحترم الذي يشاهده في التلفاز، أتحدث و أقرر وأدشن مصانع و مزابل –عفوا- أماكن للراحة، تخيلوا معي لو يعرف هؤلاء أني كنت مهما بالفعل، وأني كذا وكذا. لا تحزن، لا يحدث شيء، لولا ظهورها المفاجئ في مثل هذا الوقت لقلت لهم أني كذا وكذا، سأضيف:(أريدكم يا أعزائي أن تثقوا في تلفزتكم الوطنية، كلما احترمتم رموزكم و مسؤوليكم زادت كراهيتهم لنا ولكم، كل ما يجيء من الخارج عنا مؤامرة..صدقوني…)لن يحدث شيء بالعكس تراهم يجيؤون فرادى، مثنى مثنى، هذا يكتب لي في قصاصة يطلب مساعدة ما، وذاك يطلب مني تدخلا من أجل أحد أفراد عائلته مرميا في السجن، الشاعر ذاك نفسه الذي يقرأ قصائد أحمد مطر لن يتردد في كتابة قصيدة عصماء يتبجح ببطولاتي وأعمالي الجليلة، طبعا من حقه أن يقرأ كل ما جادت به قريحته، ننشرها في كل صحفنا القومية، بل نذيعها ليلا ونهارا، أين المشكلة إذا أعطينا الوقت الكافي لقصيدة شاب يافع يحب وطنه بهذا الشكل؟ لكني سألتزم الصمت أولا لأني لا أريد الظهور العلني و لا أبحث عن شهرة ثم ظهورها عكر صفوي، صراحة لم أتوقع هذا مطلقا، من أين لها كل هذه الجرأة، من أين لها كل هذا الزيف وهي تعيش وسط هؤلاء؟ لم أفعل شيئا، لأني أخجل في هذا المكان المحترم أن أذكر كل أعمالي السابقة في حياتي الرسمية، أخجل لو أصادف أحد معارفي السابقين الآن وأعانقه كما كنت أفعل عندما كنت مراهقا مندفعا، أخجل من كل أفعالي منذ بدأت أتعامل معهم بالخبث الذي يضمن لي مكانة كهذه… ماذا عساي أن أفعل الآن وهي تهددني بنظراتها؟

عدت إلى البيت مسرعا زوجتي تتثاءب داخل مخدعها…تتثاءب بلا توقف. تخلصت من ثيابي الرثة التنكرية، دلفت إلى الحمام، رأيتها تضحك، نعم هي التي تطل الآن من مرآة الخزانة، أسمعها تغني في الرواق، في الصالون، في السماء، تستفزني العاهرة في بيتي أيضا، من أين دخلت؟

أسأل زوجتي إن رأت شيئا أو سمعت أنينا كالذي أسمعه.

تتثاءب وهي تقرأ مجلة نسائية تجيب:

-“أنت مجنون يا رجل“

-“ألم تسمعي صوتها وهي تهددني؟“

”من التي تهددك، أصلا من يستطيع تهديدك؟”

كفاك استهزاء، طبعا تلك الشقية التي تغيظني بتصرفاتها الصبيانية، كلما أردت أن ترافقني إلى حيث أريد بلا مشاكل تثور في وجهي كانت تخونني بلا رحمة..تماما كما قتلتها بلا رحمة. أشت أما سمعت صوتها الآن؟

مجنون…مجنون…

أراها تتدثر تحت الأغطية، تدخن سجائري، تقتلني بلا شك.. لا أعرف ما ستفعله لاحقا.

سأقتلها ثانية.

مجنون.

سأقتلها…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاص من الجزائر