عبد الرحمن إبراهيم

يبدو قالب الحرفة السينمائية شكلًا مستقلًا عن الأدب، فالحوارية في مباشرتها هي طبقة من المعاني، إذ يمكن للصورة أن تضع عدستها المكبرة لتلتقط صيغة الحكاية قبل تفككها إلي حوارية مضمرة، لا تنغلق رغم ذلك على ذاتها، ولا تسعى إلى أن تأخذ شكلًا ينزع خصوصية أدواتها.

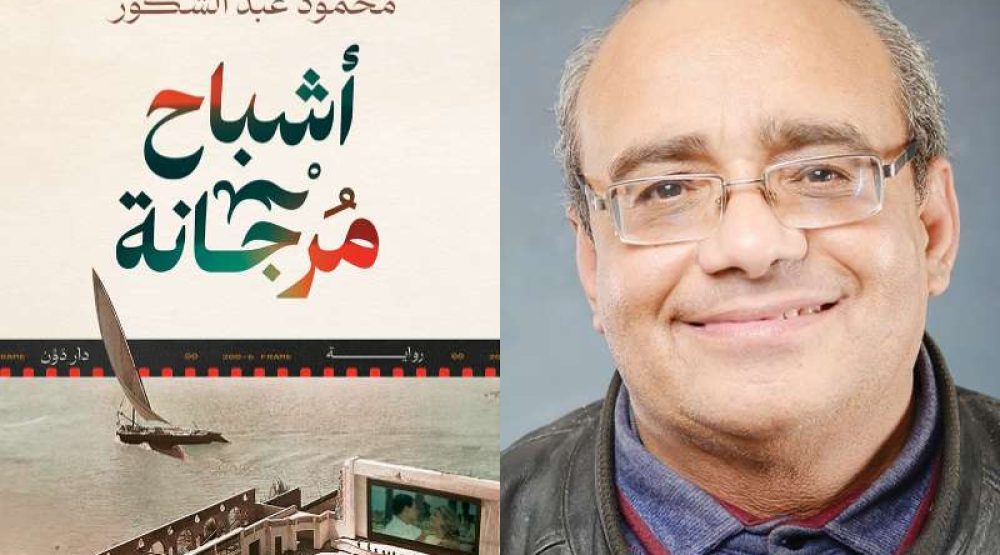

لكن في رواية “أشباح مرجانة” للكاتب محمود عبد الشكور، والصادرة عن دار دون 2024، ما يمكن أن تتحول فيها أدوات الصورة كادرًا للغة، فلغة الحوار بين شخوص عمله تتلاشى إشكاليتها في قالب سرديته، لكنها تشكل انبعاثات الصورة من اللغة كوسيط يهرب بعيدًا عن الوقوع في فخ الالتباس. فيبقى الحوار بلغته العامية يلعب دورًا فنيًا في أن يبتعد عن صيغه المبتذلة وفي نفس الوقت لا يتوغل في تقعر ينزع عنه فلسفة مقحمة.

تقطع فصول الرواية كمشاهد سيناريو فيلم مصور، حتى الانتقال بين المقاطع، ووقفات الأحلام التي تراود البطل أضحت فيها أدوات النص كأنها كادراته، تظهر مشهديتها بوصف دقيق لالتفاف الكاميرا في الأمكنة التي تقبض على ذاكرة روادها، ويبدو محمود عبد الشكور كمايسترو يصبغ حسه الأدبي في اللحظة التي تهرب فيها الصورة كاهتزاز كاميرا للمناطق التي لا تعوزها الحركة، لكنها تقبض على حس أبطالها في لحظة نوستالجيا تمنحها مفتاحًا للولوج داخل قاعها حتى ينبش على ما كان يظنه جمودا في الزمن، فيكون مقتضبًا حين تكون الصورة واضحة يتعانق فيها الضوء والصوت والرائحة، وتبقى الكاميرا مثبتة في عيون شخوصه، كأنها ومن وجهة نظر الناقد قد تعوض خمول بطله، وليقطع به الزمن الراقد من تاريخ تلك الحقبة، التي يبلغ فيها الحراك الثقافي والسياسي بدايته بعد ذروة من أحداث التاريخ ونكباته، وكأنه ينعش حواسه الخاملة تجاه الحياة، حتى وإن كان سيرقد خلف شبح الماضي، أي سيسابق به ما فاته من الزمن.

في مطلع التسعينات، شهد جيله أول بقعة دم سقطت على جبهته لتداري منطق ما تحدثه السياقات في أفولها. حين احتل العراق الكويت، توقف الزمن كمفارقة أو للأدق صفعة، أخذت تلوث فيها براءة الدم الواحد ليسيل في مفترق الطرق. لم تعد الأسئلة ولا حتى السياقات مبررا لتدرك نكبة تدشيننا الزائف حين وقفنا عرايا منزوعين من الشعارات التي كانت تداري حرمة الدم التي تأسست عليها أفكارنا عن الوحدة رغم انحرافات اللغة، ولا عن الفوارق المنزوعة حتى وإن تلاشت مع معاركنا الصغيرة. فيما ظلت بقعة الدم تتسع حتى شملت الغزو الأمريكي للعراق، وكأن هشاشتنا صارت بابًا مفتوحًا لمن يستطيع أن ينفد داخلها، اتسعت الهوة فيها حتى صرنا لغزا داخل أفكارنا، وبقى التفكير حكرًا على صفوة تستجدي سردية مدفوعة بالقداسة.

جاءت التسعينات لتشهد نهاية حقبة الجماعات الإسلامية قبل عودتها للمشهد بعد ثورة يناير، ومنذ اغتيال السادات على يد الجماعة، بقيت فيها وتيرة العنف ودعاوى القتل وفتاوى إهدار الدماء تزداد لتؤسس ردود فعل على أرض الواقع، فأصبحت قائمة الموت تملؤها أسماء الكتاب والمفكرين ممن يوسعون رقعة التنوير ليواجه ما يتم زرعه من تطرف أفكار جماعة الإخوان، وليتم التنكيل بمن يقاوم انتفاعهم خلف عباءه الدين، ظلت تلك المعركة الدائر بين الطرفين، تطلخ بدمائها كل حركة تشب بوعيها حتى لا يدركها الغرق.

وقف جيل تلك الحقبة، شاهدًا على انتكاساته، ومواجهًا لحرب تمحي أسسه اتقاء لضربة الغدر، حتى غدت الضربات تتوالى في تدفقها ليصير نص حياته يستند على الهوامش، ليأتي زلزال ٩٢ ويسلب أرواحًا جاءت لتغادر قبل أن تشهد بقية حكايتها، وليتبعه اغتيال فرج فودة، في اللحظة التي طرد فيها حراس آمنه؛ زاره الموت على يقين رصاصة غدر لم يخون فيها شبح القاتل.

وفي ١٩٩٤ جاءت محاولة اغتيال نجيب محفوظ كضربة في عنقه لم تنقذه بصمته التي تركها بعد مصافحة يده للقاتل، كأن العهد بينه وبين الحياة قد فرقته طعنه الغدر، في أن يمد يده على الأقل لتصفح عن جهل غريمه بما تكتب.

ظلت تلك اللحظات لها تأثيرها على المناخ الذي سيطرت عليه محاولات إرباك الوعي تحت شعار التنوير الذي ينحر عنق معارضيه، بقت الفكرة في سردية عبد الشكور هي السقطات المتكررة لدور الفن وتأثيره، ليجعل دور السينما المهجورة إطار سؤاله المنكوب في ذلك الوقت، عن تأثير تراجع دورها في أن تصيغ الشاشة همومنا، أو للأدق هزائمنا التي شاهدتها هي.

كل تلك السيناريوهات لم تمنح أبطالها إلا التساؤل عن ما يخطط لانتكاساتها القادمة، عن اليد التي ستأتيهم بطعنه غدر، لأنهم يضعون إجابات أسئلتهم في سياقات، ولا يجدون فيها ما يرثيهم عن عزاءاتهم في الفن؛ حتى صار ذلك المنجز المختزل في طموحات المعيشة المحطمة تحت سقف الغلاء، والسعي للغربة يدورون فيها داخل دائرة مغلقة خلال عشر سنوات قبل الألفية الجديدة كانت كافية لتقطع شوطًا كاملًا في حياتهم من الركود، صارت الأحلام والرؤى أشباح ذواتها، وكل ما يرثيها هو أن تسمع أصواتها خلف الكواليس، كواليس تحضير شبح الصورة خلف كادراها الخفي.

صار خمول بطل عبد الشكور إطار حقبة جيله الذي ما لبث أن سقط في هوة الزمن المفقودة في تاريخه، فيبدو الصراخ المنبعث من دور السينما ليس مجرد مهد لمقبرة، لكنها مهد روح محبوسة لجسد يتوق لاحتضانها، يوجد جدار عازل بين ذاكراته ما يزال يتهدم في صرحه، كلما بدت الأماكن له محض نص يعيد صياغته، أورثته الغربة فيها دون أن يعي ذاته، ودون أن ينشد تأثيرًا واضحًا، تلك هي ذاكرة الفرد المعزولة، يظن أن ذاته هي الساكنة في موضع بعيد عن العالم، لكن المفارقة هي أن الزمن قد أصابته لوثة من الركود، وبالتبعية أصبح يتقدم إلي الوراء.