محمد فيض خالد

حِلم الجَعان

صغيرا كانت أحلامي بسيطة، لا تتعدى مخيلة طفل نشأ بين حنايا العوز، تمددت فاستقرت بين جنبات دكان الأفندي لم تتخطاه، اعتلت أرففه العامرة أحيانا، لامست علب من كل صنف وحجم ولون، يتراقص قلبي طربا لمرأى حبات الملبن، اتشهاها، ساعة يقبض عليها الرجل بين أصابعه، أو حتى حين ينفض يده من بقايا مسحوقها الأبيض الحلو، في هاته الفترة كان الفقر يلجم أيدينا، إلا عن قطعة واحدة نحصل عليها في يومنا بالكاد، كم توسلت في لطف استدر سخاء الرجل، أن يقبض قبضا يسيرا من ذلك المسحوق، فيغمسها فيه، عاملني الأفندي بكرم زائد، تطربه تلك التوسلات، فينزع ورقة من كراسة قديمة، يلفها بإحكام، يمس قطعة الملبن مسا خفيفا، بداية ضاق صدري حرجا، لكني وطنت نفسي على تلك الأحلام أهدهدها، حتى كان اليوم الذي اختصني فيه بالعطية الكبرى، حيث جعل فتات علب الملبن من نصيبي، بمرور الأيام انحرف مزاج تلك الأحلام، فجنحت في تطرف، لتسلك مسلكا وعرا، لا أعرف سببا لهذا الشطط غير الطمع الآدمي، عندما يتحول الإنسان من ملاينة الأمل، لمخادعة النفس.

رأيتني وأنا اهجم بوحشية على الدكان، فأخلع بابه بضربة واحدة، لم أجد بأسا من أن افرغ أرففه جميعا في حجري، في ذلك الصباح أشرقت الشمس سريعا على غير عادتها، وكأنها تسخر من أحلامي، مررت يدي فوق فمي سريعا، انفض عنه بقايا الغبار الأبيض الحلو، انقبض صدري، مع تأرجح صوت الأفندي في الخارج، هذه وصلة عراكه الصباحي المعتادة، يلعن ويسب الشارع وأهله وكلابه، التي تعودت قضاء حاجتها أمام عتبته.

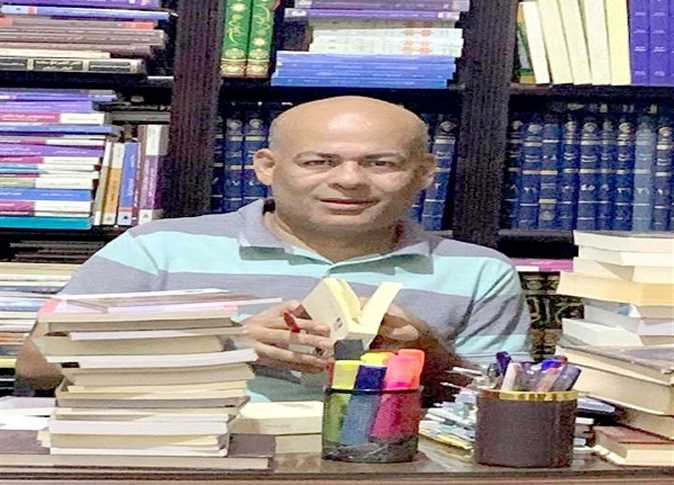

مبكرا زحف الصلع فالتهم مقدمة رأسي، بعد عام من غربتي، لم يمهلني طويلا كغيري من البؤساء، تحولت جبهتي لأرض ملساء، بلاطة حمراء يحوطها شعر أسود ناعم، لم يكن بالأمر الهين على فتى درج على أن يكرم شعره، كمظهر من مظاهر التأنق والجمال، طالبت حلاقي الهندي على استحياء أن يجهز عليه، أن يجعله في مستوى واحد فذلك أليق، داومت على شراء دهانات الشعر، ابقيها لأجل معلوم، ريثما أهديها للأصدقاء، لم تفسد سريرتي، ولم يداخل صدري يوما عوامل الحقد، لم احسد أولئك الذين أبقت الأيام على شعورهم فوق هاماتهم لم تمس، اضحك ملء شدقيَّ لحظة أقف مقابل المرآة، أمرر يدي فوق ناصيتي الخالية، لم يخطر ببالي يوما، أن أصبح من أهل الصلع، مؤخرا أصبحت ألعوبة في يد الأحلام، تزيد من تسليتي في هذا المصاب، رضيت منها بالوهم، في عالم الأحلام يعود شعري هفهافا، تتلاعب به نسمات الهواء، وكأن الله يرفق بي، في وشوشة الأمل حتى وإن كان حلما..

***

الآن وقد علمت..

ما إن تنقضي صلاة الجمعة وينتشر الناس في الأرض، إلا ويطاردني ذلك السؤال الملح في تبجح منذ شهر؛ عن الخليط البرتقالي وأكياسه تملأ كل يد، تغافلت تغافل المضطر، فقد أوكلت أمره للأيام، مر شهر بالتمام منذ وطأت قدمي هذا السكن، هنا استقر بي المقام بعد عناء بحث مضني، اهترأت منه قدماي أبرم الشوارع، وللحقيقة فصاحب البيت رجل طيب، دمث الخلق، لكن عيبه الوحيد، تلك الضوضاء التي تشب نيرانها ليل نهار، ضجيج أولاده المنفلت، لا تخل ساعة من عراك، ناهيك على وصلات ردح مسائية، بطلتها زوجته سليطة اللسان، لا تزال تطوف بمخيلتي ذكرى أسبوع كئيب أمضيته في ضيافة أحد الأقرباء، جلف بخيل، استوطن منذ سنين غرفة فوق سطح بيت ريفي متواضع ملاصق للمدينة، اكتراه بقروش زهيدة من فلاحة عجوز، طال عليه الأمد، حتى ألف الأهالي سحنته، ما إن يذكر اسمه ” الشيخ رمضان فرج ” إلا وترميك العيون بشرر، هو سمسار، ودلال، وعرضحالجي، لا أذكر بالتحديد متى قدم لأسيوط طالبا في جامعتها الأزهرية، لكن ما اعرفه أنه رضي بمعيشته، فاستمرئ الرسوب حتى خرج من ذاكرة القرية، بيد أنه أفلح في ترضية والده بحيلة شيطانية، اكره الرجل عليها إكراها، جنيهات يدفعها إليه مكرها على حين فترة، لتتبدد في نفس الأب المسكين آمالا ظل يهدهدها لسنوات ؛ منى نفسه أن يرجع بالشهادة ويصبح واعظا للمركز كما حلم، يتندر ” الشيخ رمضان” في جلسات أنسه، وسط شلته على وقع تلك الأحلام، تتعالى قهقهته، يكركر الجوزة، يدفع أنفاسه في ثورة، تلفه سحب دخان كثيفة خانقة، يهلل بصوت عال: ” واعظ المركز حتة واحدة، مدد يا شيخ رمضان “.

نشبت بيني وبين صاحب البيت صداقة توطدت أواصرها بمرور الأيام، الحاج ” رجب المنفلوطي” طيب المعشر، حاضر الفكاهة، يغيب في ضحكة طويلة يحمر لها وجهه الأبيض المشرب بحمرة، ورثت ابنته الوسطى ” سعاد ” تلك الملامح البريئة، لا أعرف كيف تسللت إلى قلبي، ربما اغرتها صداقتي المتينة مع والدها، لا انكر كلفي الشديد بها، ينتابني الارباك حين رؤيتها، لحظة تتلاقى العيون، فيتصل الصمت، ليمتلئ قلبي من بعدها بالرضا والابتهاج، تخطفني مشيتها، وهي تخطر خفيفة رشيقة كفراشة، تسير وكأنها تمشي في الهواء.

على غير موعد ولأول مرة، ألح الرجل علي في رفق؛ أن ارافقه بعد صلاة الجمعة لتناول الغداء، شجعتني نظرته المشبعة برغوة الود، قدرا كانت ” سعاد ” في استقبالنا عند الباب، على استحياء لمعت عيناها، ألقت بهما مرحبة، لم انتبه من قبل لصفائهما، لخضرتهما الزاهية كمرج متلألئ، تحولت بوجهها المحمرة جانبا، لتغرق شفتيها بلعابها في ارتباك، دفع الوالد إليها بكيس برتقالي من تلك الأكياس، على الفور باغتنا صوت الزوجة من الداخل في لكنة صعيدية جافة، تغلفه خشونة لا تليق بأنثى، لترفع عقيرتها دون تورع بالسباب، تلعنهم وتلعن أسلافهم بأقذع الألفاظ، زاغت عينا الرجل، طفق يلوح بيد مشمئزا، يدمدم بصوت خافت مشروخ:” يا لطيف يا رب”، في غرفة جلوس جانبية استقرت جلستنا، عبثا حاول الرجل إخفاء كآبته وسط دخان سيجارته المتناثر، غام في تفكير طويل متناسيا جليسه، بعد برهة أفاق من ثباته مرحبا في بشاشة طفل برئ، تكشف الغرفة العتيقة أمامي عن لوحة كئيبة، براويز خشبية حشرت فيها صور متربة بالأبيض والأسود، ازدحمت بها الجدران، نساء أغرقت عيونهن بالكحل، يتمدد في وجه أبيض استدار من تحت غطاء رأس شفاف، وجوه رجال ممصوصة بنظرات متعالية برزت شواربهم مدببة الحواف كالحراب، تلهيت قليلا في فك طلاسم لوحة كبيرة توسطت الحائط، زينتها آيات قرآنية وأدعية، كتبت بخط متداخل على هيئة أوراق شجر، وحبات الفاكهة، لا اعرف كم من الوقت قضيت على تلك الحالة من الاستغراق، انتزعني صراخ طفل صغير، جاء مسرعا، التصق بجانب الباب، قائلا في إيجاز:” الغدا جاهز”، هرش الرجل ركبته واعتدل في بشاشة، انحرف ناحية الجدار التقط الطبلية، ثوان وامتلأ خشبها بأطباق شهية، تصاعد بخارها في سلوك منتظمة كأروع ما يكون، تربع الجميع في تحفز، تسابقت الأيدي متصارعة تحصد وتلقي، تطحن الأفواه في نهم مخيف، عاود الرجل ترحابه بحروف مبهمة، بعد أن حشر فمه بالطعام، هززت رأسي في رضا، فشلت أن اخلع عن نفسي وقارها المفتعل لمجاراة من حولي، اتابع الأيدي ترتفع وتنخفض في حمية، تمزق، وتغرق، وتحشر، قرب صاحبنا طبقا صغيرا، يزهو بصفرة ملفتة، اغرقت الوجوه ابتسامة مطمئنة، حركوا رؤوسهم في احتفاء، اقتلعت لقمة، دسستها في بطن الصحن، وألقيتها في فمي سريعا، لحظتها أضاءت الدنيا في عيني ببرق خاطف، توقفت أسناني عن المضغ، لتلتصق اللقمة بسقف حنكي، حاولت زحزحتها، احراجها، لكني فشلت، قرب الرجل رأسه مني، قائلا في انشراح:” مية الملوحة تفتح النفس، دي شفا، أكلتنا كل جمعة “، رفت روحي كطائر حبيس، امتلأت خياشيمي بزفرة نتنة، آثرت الصمت، حاولت افتعال الوقار، لماذا يعاودني الآن هذا الشعور السخيف، أن الرجل قد مكر بي، التفت الأبالسة من حولي توسوس بوقاحة، أن اطلق ساقي للريح، انزع نفسي من هذه الورطة، بعد قليل انفتلوا من حولي تباعا، وهم يرددون:” أنت مش غريب”، أخيرا تنفست الصعداء، شعرت ببرد الراحة، أخرجت اللقمة وألقيت بها من الشباك.

تلاحقت أكواب الشاي تعبق برائحة النعناع، بدت الأحاديث باهتة من حولي، بعد هنيهة طلبت الإذن بالانصراف شاكرا كرم الضيافة، وفي رأسي أزيز لا يحتمل، يتأرجح الطبق الملعون بخليطه البرتقالي بلا توقف، لكني بدأت استرد حظا من رشدي.

**

تجار السعادة

عرتني قشعريرة مفاجئة، هزتني عند المدخل، المشهد مبشر، تحوطني وجوه ضاحكة، تلوح عليها سيما الصلاح والتقوى، ترتسم في لحى ذات رونق أخاذ، من كل صنف ولون، هنا على ما يبدو كل شيء يلتزم نهجا مغايرا، حتى تحية الصباح بدت مستهلكة بين جنبات المكان، حلت محلها ” السلام عليكم “، يقولون هي تحية أهل الجنة، تتكرر على مدار اليوم، لسبب ودون سبب، فإذا سهيت والعياذ بالله، عاجلك بها عمال النظافة المنتشرون في الممرات كملح الأرض، مع كل خطوة تخطوها تأخذك عوالم ملائكية فتانة، تبدو الرحاب شفافة، هالات تسطع، ودوائر تتسع من النور، تغمرك تلاوات قرآنية متلاحقة، خليط من الأصوات الشجية لكبار القراء المصري والخليجي، يلفك العبق السحري بالخشوع، وكأنما رجع الزمن للوراء، لعصور الصحابة وسلف الأمة الصالح، هنا الكل سواء، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، يتنادى الناس بأسمائهم خالية من كل لقب، بلا تعالي أو عجرفة أو بهرج السيادة، أبو عمر، أبو مشعل، أبو يوسف، أبو فهد، ومحمد المصري، هؤلاء جميعا من أهل الحل والعقد والنفوذ، في قريتنا المنكوبة يتقاتل الناس في حمى على الألقاب، يسيرون في ركب الوجاهة والأبهة في حمق موروث، سمعت أن أحدهم كاد أن يفتك برجل، تجرأ يوما فناداه باسمه مجردا، لم يقبل:” يا حاج فلان “، لم تغفر له شيبته، نهره، عنفه، أرعد وأبرق في تغابي:” أنا لا اتسول منك ولا من غيرك، فماذا يضرك لو قلت الحج فلان، لقد تكلفت من حر مالي ما لا يقدر عليه أهلك، لأجل هذا”، حتى النساء في قريتنا البائسة، تعودن تلك العادة، فهذه لا تنطق اسم زوجها من غير أن تغمسه في التوابل، خلطة تحبها هي ” الأستاذ فلان ” في انتشاء محير.

هذا أسبوعي الأول منذ تعييني، مستجد لا يعرفه أحد، لكن الوحيد الذي يصحبني ولا يتخلى عني منذ وصلت، صديقي الأمل، فشكرا له، تبهرني الألفة، المحبة التي تطفح من الوجوه، لهجة الحماس الدافئ التي تفيض بها الأفواه، تلك العبارة الأثيرة ” إني أحبك في الله “، والرد المحبب ” احبك الذي أحببتني من أجله “، ازدحمت الطرقة بالمارة، تقاطر الموظفون من مكاتبهم، لقد عاد زمليهم “س” من رحلة العمرة، ما أجمل هذا العبق الروحاني، على الفور تكفل أحدهم، فحمل زجاجة مياه ” زمزم ” وشرع في صب الأكواب، وآخر يفرق أعواد السواك، أما الحاج فيقف في المنتصف، قد أغبرت لحيته بالسواد، يحشر جسده المترهل في جلباب أبيض، يكر حبات مسبحته، عيناه ينساب منهما ضياء لافت، يتلقى التهاني ويجود بالبسمات.

لم انتظر طولا، تذكرت حاجتي التي لا يمكن تأجيلها، أخذت نفسي بالشدة في مقاومة إغراءات المكان، بين يدي أوراقي الرسمية تحتاج للتوقيع، لاطفت أحدهم، تقدمت منه باش الوجه:” لو سمحت فين مكتب أستاذ كمال؟ “، لم ينطق بحرف، طالعني في اندهاش، رد بوجه متصلب:” عايره في إيه؟”، استغربت لرده غير المتوقع، تحاملت على نفسي وقبل أن اهم بالكلام، عاجلني والتقط الورق من يدي كالصقر، دقق نظره فيه، تغيرت تقاسيم وجهه، حدق في وجهي، قبل أن يعيد نظره ثانية للورق، برقت عيناه في غيظ، وكأنه يساق إلى الموت، أشار بغير اكتراث وبصوت مختنق:” هذا مكتبه “، لم أجد تفسيرا يبرر سلوكه الشاذ، في مكتب الأستاذ ” كمال ” ألقيت السلام، رفع الرجل وجهه الممتلئ بالنور من فوق حزمة من الأوراق اندس فيها، أربعيني، مسنون الوجه، تحلي وجهه لحية طويلة شقراء، مرر يده سريعا فوق ناصيته، اسكن خصلة شعر طويلة نافرة، تمردت على الدهان، هي الوحيدة وسط رأسه الأصلع، حدق في صامتا، امسك الورق بتعجرف، مرر بصره عليه في عجالة، تمتم بصوت غائم، ألقاه بعصبية أمامه قاطب الجبين شاحب السحنة، قال باستخفاف:” من عينك، من واسطتك؟”، فار دمي وبك من وجهي، اشعر بالغثيان، التقم الشيطان أذني، اشعر بحرارة تأكلهما:” أمامك الفرصة كي ترد اعتبارك، افتح رأسه بكوب الشاي، لا تكن جبانا”

لم انطق بحرف، ألقيت بجسدي دون مقدمات في تهالك فوق كرسي قريب، مرر القلم فوق الأوراق، دفعها إلي مكتئبا، في عجالة غادرت مكتبه، أخذت نفسا عميقا، امتلأ صدري بالهواء البارد، عله يزيل عنه لهيب الغيظ، بعد أيام وقفت على خبيئة أمره، لقد تورط في كثير من الآثام، يعرفه الجميع بالقسوة، والنبؤ من الذوق، في نفسه نزوع للانتقام، يتظاهر بالتدين كغيره، أطلعت صديقي” فوزي” بما حصل، أطرق في وجوم، قائلا:” لا تحفل لعربدته، فأمثاله في هذا المكان تعودوا مثل هذه الدنايا، هو منافق وضيع يضع على وجهه الأصباغ والطلاء، يواري بهما أخلاقه، هؤلاء لم يربوا التربية الكافية، كي يعرف أن الحياة ليست جميعا غدرا وكذبا ونفاقا “، حاولت طويلا تجاوز المحنة، تلك العقبة الكؤود، لكنني فشلت، كلما مررت أمام مكتبه، تنازعني نفسي الهجوم عليه، أوسعه ضربا، انتصف لكرامتي، لكنني أمر بسلام.

**

يوم من أغسطس

تتجول ذكرى تلك الأيام في ذاكرتي بردا وسلاما، تتمدد وتتسع كلما ألحت الحاجة، أذن الله أن تزال الغمامة عن عينيّ، أن تتكشف بوادر المستقبل، لم يخطر حينها ببالي أن اقفز مثل هاته القفزة، فغاية أمانيّ التي رسمتها لنفسي في بلاد الغربة هذه، ووسط هؤلاء البؤساء المطحونين، أن اعمل بائعا، اتنقل بين ساعات يومي راضيا كغيري، حتى لكن ذلك لم يرق لمن حولي، مبكرا ظنوا في المكر والخديعة، حاولت أكثر من مرة الافلات من مصيدتهم، كذلك صور لهم شيطانهم أن الفتى الوافد من أصحاب الطموح السوبر، وما المانع أن يصبح بين عشية وضحاها مدرسا، يتلاعب بالدنانير، تثير أحاديثهم الجانبية اشمئزازي، نجواهم التي تجاوزت الهمس للمجاهرة في تبجح، يتوجه إلي “أبو شنب” وقد انفجرت عيناه عن لوزتين كبيرتين، تضيء وجهه الأهتم، يهرش طرف شاربه الكث، ينفث في فوضى دخان شيشته، ليغيب الحضور في ضباب كثيف، يعاود هرش شعر رأسه الهايش :” كم يا ترى راتب المدرس الحكومي الآن ؟”، يتقاسم نظرات اللؤم بينه وبين “الحج عدوي”، انشغل الأخير بالتقاط مبسم الشيشة في تأس، قبل أن يطلق من صدره مجرور هواء حار، يغمض عينه في تخابث :” انصحك ألا تخرج من البيت هذه الأيام فدرجة الحرارة بالخارج تذيب الحديد”، يضحكني هذا البله السخيف.

بعد أسبوع ذهبت بناء على توصية من صديق، يحتاجون لمحرر بوزارة الأوقاف، لا احمل هما، لا شيء عندي لأخسره، لا املك غير حافظة أوراق معروقة، طويتها تحت إبطي، افردها على فترات اتحاشى بها لعاب الشمس الحارق، و آمال ما إن تنبت حتى تجف، وسراب سبقني بسنوات، وأمواج لا تكف عن لطمي، ومصير مجهول أصبح سلوتي فيه انتظار الفرج الميؤوس، ومشاعر تقتلعني من مكاني كي لا انتظر، فطابور البؤس طويل ممتد يفتح ذراعيه لاحتوائي.

على المحطة استوقفني شاب صعيدي سألني عن محل للخردوات، وآخر عن رقم حافلة، وثالث عن أقرب مطعم، تجمع من حولي بقدرة قادر عشرة من الهنود، يسألونني عن سوق السمك، تحولت لمكتب استعلامات متنقل، انفجرت في ضحك طويل، اقلب بصري في الوجوه المعرقة، فهذا حال الغريب في غربته، يتعلق بقشة، يظنها أمله الوحيد في النجاة.

أمام البوابة استقبلني حارس الأمن بوجه كالح، بغير اهتمام طلب مني إبراز الهوية، أن افرغ محتويات جيبي، في تأفف القيت بحافظة أوراقي، نثرت بضع فلوس معدنية في ضيق، ابتسم هازئا، قال بنبرة ساخرة :”ماذا تريد؟”، لا يتوقف عن هز رأسه الضخم، وتحرك قدمه في توتر، أشار بيده يمينا، قائلا في حسم:” من هنا يا ريس”، خطوات وشعرت ببرودة المكان تتغلغل بجسدي، الذي أخذ ينشح، ابتلت ملابسي، تمهلت ريثما تجف، سرح خيالي على الفور في عوالم رحبة، سكنت ثورة نفسي وأنا اطالع اليافطة الصفراء ” وزارة الأوقاف”، على الفور تواصلت مع صديقي الذي جاء مسرعا، قادني لغرفة بواجهة زجاجية، اقترب من شيخ معمم حياه في تلطف، رفع الرجل رأسه ببطء من فوق كتاب يتصفحه، رمى إلي بعين حمئة، لم يمهله صاحبي:” بخصوص مقابلة المحررين يا مولانا بناء على طلب المدير”، أشار بيده ناحية كرسي قريب فجلست، مرر صديقي يده فوق كتفي مطمئنا، في حديث مقتضب،، اخرج الشيخ قلمه بدأ في تدوين تأشيرته ” المذكور أفضل المتقدمين ويصلح للوظيفة “، انتفض قلبي كعصفور لا أصدق عيني، انفكت تجاعيد وجه الرجل عن ابتسامة صافية، ليقول في حنو :” مبروك “، التقط صاحبي الورقة بوجه متهلل، سلمها لسكرتير المدير للعرض عليه، القيت بجسدي في بطن مقعد كبير، بدأت محركات عقلي في العمل، مرت من أمامي مشاهد كثيرة، رأيتني طفلا صغيرا يتعقب الفراشات في حقول البرسيم، اقفز مجاري المياه، اتسلق جذوع الصفصاف افتش عن بيض اليمام وأفراخه، امتطي ظهر حمارنا البني اسابق طيور المساء العائدة لأعشاشها بعد نهار سعي مكد، طنين النحل فوق فروع شجرة التوت يتصاعد، صوت أمي توقظني للمدرسة، نوبة سعال الوالد تعلن اقتراب صلاة الفجر، النخلات الطوال يتمايلن في شموخ، يعانقن الشروق، ويودعن الغروب.

انتبهت أخيرا لصوت الفراش الهندي، يسألني: “شنو يشرب؟”.