حسن عبد الموجود

تضعنا رواية «كل يوم تقريبا» للمصري محمد عبد النبي، منذ أول كلمة، أمام مفتاح من مفاتيحها الكثيرة، إذ تبدأ بفعل متصل بضمير الجمع، وهو «أخبرنا»، فمن نحن الذين (أخبر«نا») فؤاد (بطل الرواية) بحكاية من إحدى حكاياته؟ وهل ستكون نغمة السرد المميزة في العمل: أن يأتي على لسان جماعة؟ وكيف يتعامل محمد عبد النبي مع معضلة أو تحد يضع نفسه فيه من أول لحظة، وأول خطوة، وأول كلمة؟ وهل سيلعب بهذا الضمير كما لعب به في أول قصة: «قصتنا» من مجموعته الفاتنة «كما يذهب السيل بقرية نائمة؟ وهل سنحتاج مفاتيحه المتناثرة هنا وهناك -على طريقة ألعاب «الفيديو جيم»- لنفتح أبوابا مغلقة، وننتقل إلى مراحل أعلى، أكثر شراسة بلغة الألعاب؟ وأكثر تشويقا وأسرع إيقاعا بلغة الفن؟

اختار الروائي ذلك الضمير بذكاء شديد، وبما يملكه من خبرة في الكتابة، على لسان مجموعة أشباح، سمهم إن شئت: أشباح الكاتب، أو أشباح الإنسان، وهم أقرب إليه من حبل الوريد، يعششون في رأسه، يخرجون ويدخلون مع أنفاسه. يسهرون معه، يشاركونه أفكاره وهواجسه، بل إنهم غالبا ما يصطادونه، ويحولونه إلى تسلية، إلى فرجة، إلى عرض درامي مثير في غرفة في شقة أو بيت، في وسط البلد أو الوايلي أو شبرا الخيمة أو شبين القناطر، حيث كانت حياة فؤاد تتأرجح، على حبل ممتد، يربط بين تلك الأماكن ويربطه بها، برغم عاصفة المشاعر المتنوعة التي تتركها فيه: من الكراهية إلى الشغف إلى الحنين إلى الخوف والألم إلى الرغبة في التحرر منها، أو الاستسلام لها في النهاية.

اختار عبد النبي أو بطله فؤاد أن يكون هؤلاء الأشباح هم كتبة الرواية الحقيقيون، وقد خلصوه من مشكلته، فعندما بلغ الأربعين قرر أن يحرق دفاتر يومياته القديمة، لكنه لسبب أو آخر تلكأ، وبدأ يتصفحها ويعيد قراءتها وفي كل قراءة له يستثني فقرة أو أخرى، ويضيف إليها تعليقات خارجية في صفحات جديدة، حتى تراكم معه بمرور الوقت ركام هائل من الفقرات، تبدو بلا رابط سوى أنها عن فؤاد، أو بشكل أدق: عن ماضي فؤاد، لكنها ليست مرتبة ترتيبا زمنيا، وبالتالي ناب الأشباح عن عبد النبي أو فؤاد في تنظيم تلك الفقرات، وفي إعادة كتابتها وتضفيرها في خيوط متماسكة، تبدو كالطريق الذي يبدأ من لحظة موغلة في طفولة فؤاد وصولا إلى راهنه، وبما أن الأشباح شركاء في الكتابة فيجب أن يسمح لهم هم أنفسهم بالتعليق وإبداء الرأي، وقد بدأوا التعليق مبكرا جدا وبدون اكتراث لمشاعر فؤاد. يقولون: «كأن رغبته المعلنة في التنظيف والتنظيم وإزاحة كراكيب الأمس جانبا وإفراغ مساحة لدخول الغد حرا خفيفا لم تكن صادقة تماما، بل أخفت في داخلها الرغبة الحقيقية المنطوية على نفسها كأفعى نائمة، وهي أن يظل مسترخيا في وخم الماضي، لاهيا وسط غرفه»، وهذه هي اللحظة التي قبلوا فيها التصدي للمهمة، مهمة كتابة الرواية: «عندئذ كان لا بد لنا من التدخل السريع لإنقاذ الموقف، قبل أن يزداد صاحبنا ضياعا على ضياعه. عرض علينا، وليكن اسمنا فيلقا، أن نتسلم منه زمام الأمور ونحاول أن نستخرج من هذا الركام الهلامي شكلا ما. قررنا معا الموافقة، حتى وإن سبقنا إلى تمزيق بعض المواد ومحو ذكريات مدونة أو غير مدونة».

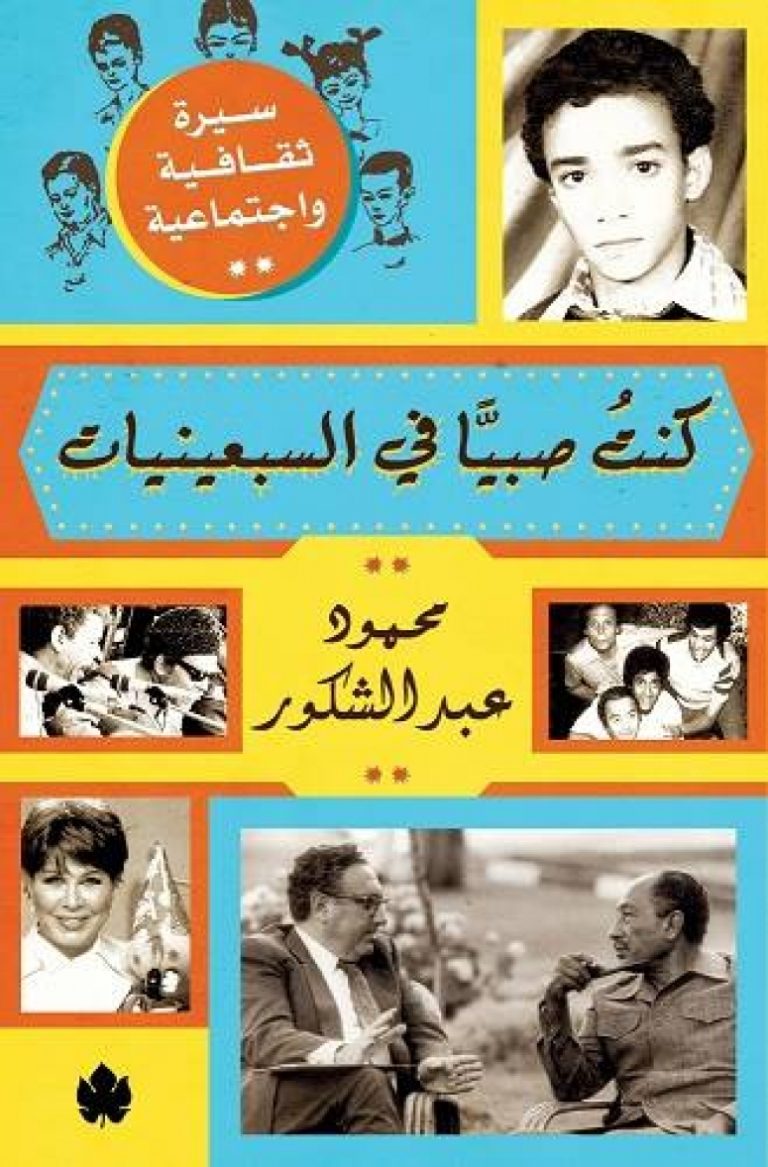

في هذه الحالة لا يمكن لوم المؤلف على قفزه المفاجئ من زمن إلى زمن، أو إهماله لزمن على حساب الآخر، أو توسيع قماشة السرد الخاص بشخص دون الآخرين، أو استغراقه التام في بعض التفاصيل والمواقف، وقد كان مغرما -في هذه الرواية بالذات- بترك الشارع الرئيسي إلى شوارع فرعية، مثلما فعل عندما عرج على علاقته بالسيدة العجوز «فيفي»، وبالتالي لا يمكن تصنيف هذه الرواية كما نصنف الروايات الأخرى، فمؤلفها ليس شخصا واحدا، وإنما مجموعة أشخاص، يمثلون أقنعة له، وهي كذلك ليست سيرة ذاتية بالمعنى الحرفي للكلمة، مع العلم أنه يمكنكم اعتبارها كذلك باعتراف فؤاد نفسه. لكنها أيضا هي سيرة عن جيل كامل ولد في السبعينيات والثمانينيات وتفتح وعيه وأجهضت أحلامه تقريبا في التسعينيات.

برع محمد عبد النبي في اختياراته، فلم يجعل فؤاد راويا وإلا حكمنا على روايته بصورة وحيدة وهي أنها كتابة مذكرات، أو سيرة ذاتية، ولا وجه آخر لها، وستكون في هذه الحالة شبيهة بعشرات الروايات، كما أنه لم يجعل الأشباح قائمين على الكتابة بمفردهم. إنهم موجودون معه في نفس المكان، في غرفته أسفل السلم، وفي المعهد الديني، وفي جامعة الأزهر وفي جامعة عين شمس حيث كان يطيب له أن يعيش الحالتين، حالة الطالب الأزهري المنتمي ثقافيا وروحيا إلى جامعة عادية لا دينية، يسيرون معه في الشارع وينامون معه في السرير، يشهدون علاقاته ونزواته، يراقبون فترات صمته الطويلة، يقلبون أوراقه، ويستطيعون أحيانا التحدث حينما يسمح لهم، كأنهم في ورشة للكتابة، فيها معلم قديم ومجموعة من المعلمين المحتملين الذين يجربون حظهم مع الكتابة، وهكذا ترتفع أصواتهم أحيانا وتنخفض في كثير من الأوقات، حينما يتحدث مدير الورشة، لدرجة أنك تنسى وجودهم ولا تعرف من يحكي هذه الرواية، ومن يسرد ذلك العالم، هل هو فؤاد، أم أنهم الأشباح، أم أن الراوي العليم هو من يراقب ويكتب؟ ستسأل نفسك هذا السؤال أكثر من مرة، لكنك بعد فترة ستكف عن إزعاج نفسك به حينما تفطن إلى حيل محمد عبد النبي الفنية..

قلت إن فؤاد يقفز من زمن إلى زمن، وهذا صحيح إذا عددنا السنوات التي تغطيها الرواية من عمره، لكنك بعد فترة ستدرك أن زمن الرواية واحد، وهو الحاضر، إنها رواية تدور في تلك اللحظة، الآن، حيث يملك فؤاد عبد الرسول، هذا الوعي الحاد بضعْفه، وموقعه من العالم، يدرك أنه نجا، وأفلت من طوفان الفقر الذي ابتلع أصدقاء موهوبين، وأحلاما لامحدودة، لقد فقد الأب، الذي فصلته عنه دائما مساحة نفسية شاسعة، لكنه حينما رحل أدرك فؤاد كم يحن إليه وكم يفتقده، وها هو بعد رحلة شاقة ومكابدة لم يقو عليها كثيرون من أقرانه يدرك أن عليه التوقف، وليس مطلوبا منه أن يدخل معركة لا مع الناس ولا الزمان ولا المكان، كما أن عليه الكف كذلك عن محاولة الهروب، فهناك أيام تنتظره مع أمه، وعليه أن يستمتع بها، حتى ولو كان مطلوبا منه أن يلازمها، لقد فقد الأب لكن لديه بين يديه بقايا إنسان عزيز جدا، هي أمه.

يحاكم فؤاد نفسه أو تحاكمه أشباحه. تقول له: «أنت إنسان مراوغ ومرهق أكثر من أوراقك ودفاترك، يا عم اصح، كل ما أردناه هو أن نضع أيدينا على هوية مبدئية لك، كشخصية رئيسية لهذا النص، وهكذا اضطررنا أن نبدأ من أبعد نقطة ممكنة، واستدرجناك من هناك إلى هنا لهذا السبب وحسب»، ويرد باستهانة وسخرية: «الهوية؟ أرجو أن تسجلوا ضحكتي الرقيعة هذه في مشروعكم. الهوية أشد الكلمات إثارة للضحك بالنسبة لي، ثم تعالوا هنا، لماذا تلتصق الهوية، لو كان لهذا الشيء معنى أو وجود أصلا، لماذا تلتصق دائما بالماضي؟ لماذا يفزعها المستقبل وكأنه غول سيأكلها؟ لماذا تتجاهل الحاضر الذي قد يكون فيه وحده طوق النجاة من أنين المرضى وبكائيات الأطلال و«قفا نبكِ» وكل ذلك الإرث السخيف؟».

يتذكر فؤاد الأب وقد أسلم الروح وصراخ الأم والأخت نهى، ثم حمله في توكتوك، في مشهد عبثي، أنهاه الطبيب الشاب في وحدة شبين القناطر حينما أخبر الجميع ما لا يريدون تصديقه: أن الأب توفي، يتذكر الاستيقاظ المفاجئ على حقيقة الفقد، فقد الأب «جالب الخبز، ساقي النبات، والمؤذن فجرا، ومحدث الأفراخ والكتاكيت وهو يطعمها في أيامه الأخيرة، الراحل فجأة كأنه على عجل مثل من أدى واجبه ونهض مطمئنا مستريح الضمير. عامل الغزل والنسيج في مصانع القطاع العام، ثم القطاع الخاص، بعد المعاش المبكر الذي جرح كبرياءه وأهان عافيته». يتذكر فؤاد لمْحة من طفولته، لمحة لمس فيها روح الأب الجميلة، وكان فؤاد يدرك أنه لن يكون هنالك ابن له في المستقبل يشعر بفقده حينما يموت، فقد قرر ألا يصبح أبا أبدا، لأنه ببساطة لن يتزوج.

ثم نتعرف على بدايات فؤاد مع الكتابة وتحمس أستاذه السعدني له وانتقاله إلى الدراسة في معهد آخر بمنطقة الأميرية بعيدا عن منزل أستاذه ذاك، يسأل نفسه في كل خطوة وهو يشاهد الناس من حوله، أهله والجيران: لماذا خلقوا فقراء؟ لكنه يعرف أيضا أن الفقراء باستطاعتهم خلق لحظات سعادة تخصهم، فمثلا كان فؤاد مغرما بالدفاتر والأقلام والأدوات المكتبية الصغيرة كالمشابك والدبابيس وحرم منها فترة، لكنه في فترة لاحقة يفرح كلما اشترى جديدا منها مع بداية العام الدراسي، ويفرح كذلك بيوم استلام الكتب الجديدة، يظل مشدودا إلى الأماكن القديمة كلما غادرها، فبعد أن تجاوز الثلاثين، ينزل فؤاد سكران من أتوبيس النقل العام، في منتصف المسافة إلى البيت في شبرا الخيمة، عند محطة الوايلي الكبير، ويصعد الدرج الضيق القديم لمبنى المعهد، بعد إعادة بنائه وتجديده وتحويله إلى عيادات طبية، وفي بحثه اللاهث عن أسئلة تخصه، وعن سبب اختلافه عن الأقران في ذلك المعهد أو غيره، يرينا التحولات التي تجري حوله للشوارع والبيوت والمؤسسات. انقراض مهن لمصلحة أخرى، ثم امتلك فؤاد أول مكان يخصه في مدخل بيت حارة محمد عبيد، غرفة تحت بئر السلم، متر في مترين تقريبا، لكنها وإن كانت تشبه الجحر إلا أنها منحته الحرية، حرية الاختلاء بنفسه وعشاقه، ثم يأتي دور الشلة في توجيهه أو في منحه مرايا جديدة يعرف من خلالها المسافة التي تفصله عن الرفاق، والتشابهات والاختلافات بينهم، وعلى رأسهم أحمد وفيق الذي لم يخل من رغبة مستترة أو معلنة في القيادة والتوجيه و»حاول إقناعه كثيرا بالابتعاد عن مثقفي حزب التجمع اليساريين الملحدين، وكسْبه لمعكسره المتدين الوسطي السمح، وقرآ معا لبعض الوقت كتب محمد عمارة ومصطفى محمود، ونحو ذلك. وكان وفيق هو من أهداه أول أجندة حقيقية ليدون فيها يومياته، وسوف نشير إليها في سياقنا هذا بالأچندة الصفراء، وكتب له في صدرها إهداء نصفه مزاح ونصفه جد: إلى الفارس الرابع في مملكة حياتي؛ أهدي هذه الأچندة المتواضعة، مع أجمل التمنيات بملئها بما تلذه العقول من معلومات وفنون وأدب. حاكم المملكة: أحمد وفيق أحمد حسن».

وقد شهدت تلك الفترة إصداره مع آخرين مجلة أدبية، ثم يكتشف الأشباح في أجندته أشخاصا آخرين تعرف عليهم أثناء خروجه من دائرته النمطية محاولا استكشاف العالم، وسموها «أيام المشي والمشاوير»، ثم جاءت فترة الصعلكة مع مثقفين يمدون لأنفسهم حبل الحرية عن آخره ويقومون بسرقات تافهة، مثل سرقات الكتب، ويدخل فؤاد السجن. كان الأكثر براءة ونقاء من أصدقائه، الشخص الذي يريد ألا يخدش أحد مجاله الحيوي، لكنه يجد نفسه متورطا في أشياء كثيرة، وقد شهدت شلته جريمة قتل، لكن الأمور تعبر بسلام بالنسبة له، وإن تركت ندوبا في ذاكرته وروحه، ودفعته إلى التساؤل عن الطريقة التي يعيش بها الناس وكيف تجبرهم على التصرف بطريقة معينة. كان التطرف سمة الحياة حوله في ذلك التوقيت، فأقرانه، إما شيوخ، أو مثليون، يساريون، أو حتى قتلة، أشخاص شديدو البراءة والعدوانية، بشر عاديون حولتهم الظروف إلى مسوخ، تعرف من خلال المرأة العجوز «ماما فيفي» على صديقه المهندس نادر، ثم عندما ماتت فيفي -التي عاملته مثل أم حقيقية- عرف أنه قد يعود إلى المزاح والاستمتاع في لحظة، طالما كان بصحبة رفيقه نادر، فالموت لا يعني توقف الحياة، أو اللهو.

كان فؤاد يشبه في رحلته قطارا فقد سائقه السيطرة عليه، وكان عليه أن يسير إلى نهاية القضبان، على أمل أن يقفز بين لحظة وأخرى حينما تسنح له الفرصة، لكنه لم يقفز وإنما استمر في السير متنقلا من عربة إلى أخرى، بينما يتحرك القطار إلى خط النهاية أو الهاوية. يقول الأشباح وهم يتأملون أحوال فؤاد: «لم نتركه لحظة، لم نتخل عنه، ولن نفعل، حتى وإن مزق دفاتره القديمة وأحرقها، حتى وإن سخر من صفحاتنا هذه وألغاها جميعها من كل الملفات على جهاز اللاب توب، كأنه يمحو بذلك أي أثر يدل على عبوره من هنا. كتبنا ما كتبناه؛ لكي نؤدي المهمة الموكلة إلينا، وليس بحثا عن ثمرة أو خلود. كتبناه ليعرف ويرى ويتأكد بنفسه من صوره وأوهامه وذاكرته، ليتخيل معنا ذلك الخط الواهي الذي يربط بين كل محطات حياته المبتذلة والعارية من كل مجد، مثل حياة سواه من الملايين، وليدرك أيضا أنها رغم ذلك كانت تستحق كل قطرة عرق ودموع، كل خطوة وكل عثرة، وكل يوم منها كان جديرا بأن يعاش للنهاية، لآخر مدى، ولآخر نفس».

إنها راوية عن فؤاد وعن آخرين، أشخاص حازوا مساحة توازي مساحته. حتى منْ ظهروا بشكل عارض كان تأثيرهم مدويا، فكل منهم ترك بصمة، إما بخطاب صغير وجهه إلى فؤاد، أو بتعليق على نص كتبه في بداياته، أو بسرقة صغيرة ارتكبها أمامه أو شاركه فيها، أو بجريمة كادت تعصف به كما عصفت بشلة من شلله. إنها رواية عن زمان معين، لكنها كذلك رواية عن تأثير المكان، وعن ما يفعله المال بالناس، وكيف يحولهم إلى أشخاص سعداء أو أشقياء، إنها رواية عن الكيفية التي يصبح بها المكان خانقا وطاردا للبشر رغم أنه قد يتحول إلى جنة في ظروف أخرى، وهي رواية كذلك عن نجاة الفرد، ليس لأنه أكثر ذكاء أو موهبة من أقرانه، لكن لأن الحياة قررت أن تجعله أكثر حظا من الجميع. إنها رواية عن الفقد، وعن الأحلام الكبرى التي يجبرنا الواقع على التنازل عنها للعناية بالآباء، وهم أشخاص لا ذنب لهم أن الحياة خانتهم فأصبحوا في منتهى الهشاشة، إنها رواية عن كيفية كتابة عمل كبير ورائع من قصاصات صغيرة، وكيفية خلق عالم ممتد من لعبة فنية يشارك فيها المؤلف بطله وأشباحه الاستمتاع بها.