ليلى عبد الله

لعلّ أول وصيّة يسمعها الكتّاب الشباب من قبل كُتّاب الجيل السابق، هي: أن يطالعوا الكتب الكلاسيكية؛ وكأنه لا يمكن لهذه البذرة أن تصير شجرة وارفة ضاربة بجذورها في التربة، إلا بعد الوقوف بتلك الكتب والنظر بين دفتيْها.

لقد كان كثير من كُتّاب الغرب يهتمون بالأدب الكلاسيكي ويحرّضون على أهمية قراءته، بل وإعادة قراءته، لاسيما حين يكون الكاتب في طور التكوين، يسبر ما كتبه الأوائل، الذين سبقوه، وما طرحوه من أفكار ورؤى ورموز.. وسيجد بعد اغترافه لعوالمهم الكتابية أسلوبه الخاص، تلك البصمة الشخصية التي ستميّزه عن غيره من الكتاب، فــ”لغة الكاتب شيء يَرِثه عن غيره، وأسلوبه أمر شخصيّ”، كما ذهب المؤرخ الأدبي والناقد “رولان بارت”. وذلك بعد أن يكون قد تجاوز مراحل البدايات والتقاليد، بل إنه سيسعى إلى إضفاء روح التجديد في أفكار من سبقوه؛ فحكاية “ليلى والذئب” التقليدية استنسخها الكتاب مئات المرات، لكن لكل منهم طابعه الخاص في رواية الحكاية من وجهة نظره، وفي كل مرة يطالعها القراء بروح جديدة، فالكتابة هي أيضاً إعادة خلق الأفكار التقليدية، وبثّ روح المعاصرة فيها.

تبحر الروائي الإيطالي “إيتالو كالفينو” بكثافة في الآداب الكلاسيكية، ودعا إلى أهمية قراءتها وإعادة قراءتها في كتابه “لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي”؟ بترجمة “مي التلمساني”. ويقول فيه: “فكل قراءة جديدة لعمل كلاسيكي هي اكتشاف مثلها مثل القراءة الأولى، وكل قراءة جديدة لعمل كلاسيكي هي في الحقيقة قراءة جديدة. إذن؛ فالعمل الكلاسيكي كتاب لا يكف أبداً عن البوح بما يريد، فالكتب الكلاسيكية هي كتب تحمل في داخلها عندما تصل إلينا، أثر القراءات التي سبقت قراءتنا، وتستدعي الأثر الذي تركته في الثقافة، أو الثقافات التي عبرتها”. لكن لماذا الآداب الكلاسيكية الغربية ظلت صامدة عبر الزمن! بل كلما مضى بها الزمن أصبحت أكثر أهمية؟ ومن أين اكتسبت قوتها عبر الأجيال؟!

الكتاب أشبه ما يكون بدليل إرشادي وتوجيهي عن كيفية قراءة الآداب الإنجليزية الكلاسيكية. يرى أن شهرة هذا النوع من الأدب صنعها، وساهم فيها أقليّة مولعة بأعمال مجموعة من المؤلفين، فيقومون بدعمه بمثابرة وإخلاص، حتى بعد وفاة هذا الكاتب؛ فإنهم لا يتركونه وحيداً بل يقومون بإحيائه عن طريق أعماله الأدبية، حتى يصل لمكانة عالية، ويكون اسمه متفشيّاً في معظم أروقة الأدب الرفيعة، وأكثرها صدى “بفضل الأقلية يتم الحفاظ على استمرار شهرة هذا الكاتب، ونقلها من جيل إلى آخر، فهم يعملون بشكل دائم لاكتشاف المبدعين بحماسة وفضول.. لا يكلون ولا يملّون من فرض هذا المؤلف أو ذاك”.

فبفضل هؤلاء يظل الكاتب حيًّا وتتداول مؤلفاته عبر الأجيال، ولعل الكاتب الإنجليزي “شكسبير” هو أبرز مثال على امتداد شهرة كاتب ما عبر التاريخ، حيث يرى أرنولد أن القراء مع تكرار اسم شكسبير، أصبحوا موقنين على عظمته كمبدع خالد، حتى إنهم لا يمكن أن يتساءلوا فيم تكمن أهميته، أو حتى يشكّكوا في إبداعاته؛ طالما أنه صاحب صيت واسع، ليعود بعدها هذا القارئ: “وهو مؤمن أن شكسبير كان مبدعاً، والفضل يعود في ذلك إلى أولئك المولعين بأعماله، والذين لم يخفوا إعجابهم بشكسبير، بل أظهروه للجميع ليؤثر فيمن حولهم تأثيراً بالغًا، وهذا واقع”، بل أحياناً التشكك بإبداعه قد يشرع عليهم أبواب الجحيم، فمن ذا الذي يستطيع أن يوقد النار على اسم سامق في عوالم الأدب القديم والرفيع في آن؟

◀ لكن ماذا عن كلاسيكيات الأدب العربي؟

عادة الذين ينكبون على مراجعة الآداب العربية الكلاسيكية هم المتخصصون، الأكاديميون، النقاد المهتمون، وطلاب الجامعات أصحاب الدراسات والبحوث، وعدد ضئيل من القراء، القارئ الذي يريد أن يصبح كاتباً، ويريد أن يلمّ بماضي من سبقوه. فهل يكفي أن نكون ملمّين فحسب؟

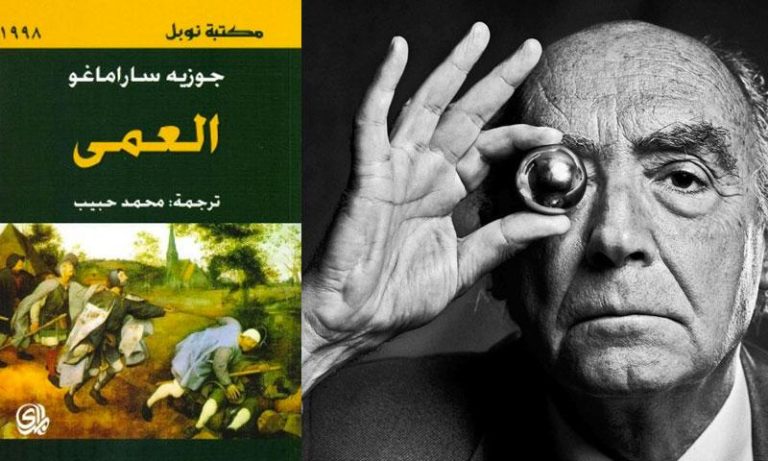

بل لماذا تبدو صلتنا بالأدب العربي الكلاسيكي ضعيفة، بينما الآثار الغربية الكلاسيكية تبدو حيّة وخالدة، حتى من قبل القارئ العربي، الذي أصبح ملمّاً بشكل فعّال بمعظم كلاسيكيات الأدب الروسي والإنجليزي، والأمريكي واللاتيني والياباني وغيرها.. لا شك أن (حركة الترجمة) المبكرة ضاعفت بشكل فعّال من نسبة هذه القراءات وإحيائها، بفضل المترجمين العرب، الذين سعوا بدأب وهمّة عالية عبر سنوات طويلة لنقل ما فات قراء العرب من أعمال خلاقة في اللغات الأخرى، وجيل الستينيات كان أوفرهم حظًا، فقد كانوا سباقين بفضل سيل الترجمات في التعرف على رواد الأدب الروسي والفرنسي، خاصة في ذلك الوقت، ككافكا ومانسفيلد، وتشيخوف وغوغول وهمنغواي، وفلوبير وغيرهم، ومذ يومها صارت الجهود العربية في عوالم الترجمات مكثفة.

وفي الوقت نفسه ساهمت (الجوائز العالمية) في ترويج أسماء معينة، وجعلت من الجنس الروائي تحديدًا قِبلةً بارزةً، بل يكاد يكون متفوقًّا على الأجناس الأدبية الأخرى، وصار القراء يتهافتون على مطالعة كل ما يمت صلة بالرواية، سواء الكلاسيكية منها والمعاصرة على حساب الآداب الأخرى، وقد غزت الكتابة الروائية العوالم العربية متأخرة.

ونعيد لنقول: إن عامل الجوائز كان محرضاً أساسيّاً أمام القراء من مختلف الجغرافيا للخوض في عوالم الكاتب -صيّاد الجوائز-، وما يترتب عليه هذا الفوز أيضاً؛ فالجائزة رغم أنها خاصة وفردية باسم الكاتب الفائز، غير أنها في الوقت نفسه تشرع العقول والأفئدة على أسماء أخرى من بلد الكاتب الفائز أيضاً؛ ففوز الروائي التركي “أورهان باموق” على -سبيل المثال- بجائزة نوبل العالمية في الآداب، دفع القراء من جميع أنحاء العالم إلى قراءة أعمال باموق، إضافة إلى قراءة كل ما هو متاح من أعمال تركية أخرى من بلد هذا الفائز بجائزة رفيعة.

ورغم ريبة بعض نقاد الغرب حول عالمية بعض الأسماء.. حتى برز معها مصطلح أصبح مشاعا،ً وظاهرةً عالميةً بحد ذاتها (ظاهرة الروائي العالمي)، وهو مفهوم تداوله عديد من كتاب الغرب، محاولين الدفاع عن الكتاب العالميين الذين برزت أسماؤهم على الساحة الثقافية العالمية، بعد أن شكّك كثير من النقاد والمختصين في الثقافة بهذه الأعمال وفي عالميتها؛ حيث يرون أن انتشار هذه الأعمال الثقافية بعينها عن أعمال أخرى من البلد نفسه واللغة نفسها، هو مجرد ضربة حظ ومحسوبية، فبحسب رأيهم، إن الاحتفاء بأي منتج أدبي لا بد أن يتم تحييده، ومن ثم تدجينه من جانب النسق النيوليبرالي الحاكم في العالم، والذي يقف وراءه ناشرون يدعمون هذه الشبكة التجارية.

تُرى ما أسباب هذا التهافت العربي كمترجمين وناشرين أيضاً على ترجمة كلاسيكيات الآداب العالمية! هل لأنها حققت صيتاً عالميّاً؟ إن معظم ما وصلنا من إصدارات عالمية سواء الكلاسيكية منها، أو المعاصرة حازت على جوائز تم الاعتراف بها عالميّاً، مقارنة بالأعمال الأدبية العربية التي لا يذكر منها عالمياً سوى “نجيب محفوظ “، والذي بفضل ترجمات “دينيس جونسون ديفيز” وصلت أشهر رواياته لمنصة نوبل، وقد ظل نجيب محفوظ معترفًا بفضله، واصفًا بأنه كان القنطرة التي عبر منها الأدب العربي للعالمية، ناهيك عن جهوده في ترجمات قصص قصيرة لكتاب مصريين آخرين وعرب، وهو نفسه الذي عانى بمرارة من أجل أن يجد ناشراً يقوم بنشر ترجماته إلى أن تبنت نشرها الجامعة الأمريكية، كما روى القاص المصري “سعيد الكفراوي” في آخر حوار معه قبل وفاته منشور في مجلة الدوحة.

وكون “نجيب محفوظ” نال جائزة نوبل هو ما جعل أعماله متداولة عالميّاً وعربيّاً في آن، ويمكن القول إن الكتّاب العرب الذين نالوا شهرة ومقروئية عالمية، هم الذين عكفوا على كتابة رواياتهم ودراساتهم النقدية بلغة الغرب الإنجليزية منها والفرنسية، ولعل من أشهرهم حاليّاً هو الروائي الفرنسي من أصل لبناني “أمين معلوف”.

يبدو أن الأدب الكلاسيكي العربي لم يجد ثُلّة تعنى به وبكتابه، كما فعل الغربيون مع “شكسبير”، ويبدو أنه في أشدّ الحاجة إلى محاولة إحيائه وضخ الحياة فيه، لكن كيف سيتحقق ذلك؟ لقد أبدى الكاتب التونسي “حسونة المصباحي” رأيه في هذه المسألة في مقالة منشورة له بعنوان: (كيف نقرأ الأدباء الكلاسيكيين العرب)؟ بقوله: “يجدر بنا أن نتعامل معهم ومع آثارهم انطلاقًا من أوضاعنا الراهنة، السياسية والثقافية، والاجتماعية وغيرها”.

في الوقت نفسه رأى أن الباعث لهجران قراءة الأعمال الكلاسيكية العربية راجعٌ إلى ارتفاع أسعارها؛ فمعظم الطبعات العربية تأتي كمجلدات ضخمة، ما يجعل تداولها شاقًّا أيضاً. أما في البلدان الغربية المتقدمة كما يقول: “أسعار الآثار الكلاسيكية متيسرة للجميع، حتى فقراء الطلبة.. حيث يصبح بإمكانهم أن يقرأوا أعمال: هوميروس وأفلاطون، ودانتي وشكسبير وفلوبير، وغيرهم بأثمان رخيصة… أما عندنا فالآثار الكلاسيكية العظيمة تصدر في مجلدات ضخمة وثقيلة وباهظة الثمن؛ لذا يصبح من الصعب ترويجها”.

لكن مهما بلغت أسعار المجلدات الكلاسيكية العربية، يظل هناك عامل مهم، بل أكثر العوامل أهمية للرفع من منسوب قراءة هذه الأعمال، وهم “النقاد”، فهل يقومون بدورهم الحيويّ لإنعاش الأدب العربي حقّاً؟!

يبدو واضحاً للعيان تعثر (الحركة النقدية) في العالم العربي؛ فحتى نقاد العرب، أصبحوا يعوّلون على كتاب الجوائز فحسب، بل كثير منهم ينتظرون سنويّاً ما تضعه الرافعة الإعلامية من قوائم الأكثر مبيعاً، وتلك التي تنال جوائز؛ لتكون موضوع دراسة ومراجعة نقدية سريعة، في وقت حجبت معظم الصحف العربية ملاحقها الثقافية؛ لتضاعف بذلك من سوء وضع حال الكتابة العربية وأزمة النقد.

فالأدب الغربي عموماً يشهد حركة نقدية هائلة تواكب الشعر والنثر في آن، وتضخ في كل مرة أسماء جديدة في ساحتها الأدبية، وهو مبعث أساسي لتأثيث بيئة ثرية وخصبة من قراءات وتأويلات متعددة، ناهيك عن مجلات مهمة متخصصة للدارسات النقدية؛ بينما تفتقد الساحة العربية نقاداً على طريقة الناقد المصري “رجاء النقاش”، فهو لم يفتح آفاق القراء على ما أنتجه الغرب من روائع كلاسيكية فحسب، بل ساهم بشكل فعّال في كشف أسماء كتاب كانوا مبدعين في أول طريقهم، كالشاعر أحمد مطر، ومحمود درويش وغيرهما؛ لذا كان ملقبًّا بـــ”مكتشف النجوم”. بل يشير الكاتب التونسي “حسونة المصباحي” في مقالة له “انحسار النقد في الثقافة العربية”، متحدثاً عن نهضة عمت الساحة الأدبية العربية في النصف الأول من القرن العشرين، وبفضلها ظهرت أشكال تعبير جديدة، مثل: المسرح والسينما، والرواية والشعر الحرّ، وذلك بفضل بروز نقاد واكبوا هذه النهضة، ولاحقوا كل منتجات الثقافة العربية في ذلك الوقت، كطه حسين والعقاد والمازني، ولويس عوض ومارون عبود وميخائيل نعيمة وغيرهم.

ولا يوجد ثمة حجة أمام نقاد الوقت الحاضر، فالتطور السائد الذي عززته شبكة الإنترنت يستطيع أي ناقد أن يتعامل مع أي كاتب مهما بعدت المسافة بينهما، بل صار كل شيء متاحاً وبأريحية، ولن يكلّفوا أنفسهم مشقة كالناقد “إحسان عباس” الذي كان يسافر إلى بغداد، وإلى غيرها من الدول لاهثًا وراء كل أدب أصيل؛ لاقتناصه من منبت أرضه، أما النقاد الذين يطرحون دراسات عن أعمال عربية، فتكاد تكون قراءاتهم مغرقة في المصطلحات الأكاديمية، وتبدو بعضها استعراضاً لمفاهيم غربية وغامضة بحد ذاتها، عوضاً عن فتح مدلولات النص.

ويبدو أننا في “عصر القارئ” كما ذهب الناقد “رولان بارت”، وعلى هذا القارئ الشغوف، الباحث عن الجماليات نعوّل مستقبل الأدب العربي الكلاسيكي، المعاصر، والحديث أيضاً.

ولكننا كنقاد وقراء عرب، هل يحق لنا أن نتفاءل قليلاً بفوز رواية “سيدات القمر” للكاتبة والروائية العمانية “جوخة الحارثي”، التي نالت جائزة المان البوكر العالمية بنسختها الإنجليزية عام 2019، في أن تشرع الباب مرة أخرى أمام الآداب العربية في عوالم الغربية؟

فقد اكتسحت رواياتها منافذ عالمية، وتبحرت في آفاق لغات مختلفة، ومتنوعة بتنوع جغرافيا وتضاريس الحاملة لغات تلك البلدان.

هل يمكن أن يكون فوزها دافعاً أمام قراء العرب –تحديداً- لنبش المكتبة العربية الكلاسيكية منها والمعاصرة؟ بعد عزوف كثير منهم عن مطالعتها على حساب آداب اللغات الأخرى التي وفرتها الترجمات، وسط تدافع مكثّف من المترجمين والناشرين العرب جنّباً إلى جنب، لتسويق هذه النوعية من الآداب؛ لأسباب عديدة لعل من أكثرها أهمية؛ كونها السلعة الأكثر إقبالاً للشراء في منافذ بيع الكتب؟!

تساؤلات تستدعي الكثير والكثير من التأويلات والتوقعات، والتأثيرات على المدى البعيد نسبيّاً.

…………..

*عن “الرافد”