كنتُ مازلتُ في مرحلة توفيق الحكيم و جبران ، فإذا بإبراهيم أصلان يُخرجني من ضيق العقل إلى رحابة الحياة ، الشخصياتُ بشر ، و ليسوا أنصاف آلهة .

يمكنهم أن يُخْطئوا دون أن يتحوّل خطؤهم إلى دراما فاجعة ، و يمكن أن يصيبهم النقص أو العمى ، ولكنه لا يمنعهم من الاستمتاع بالحياة .

الصورة أمام عيني تتحرك مع الكلمات ، رغم قلة الوصف ، أرى يوسفَ و أعرفه ، و أرى الشيخ حسني و أعرفه ، رغم قلة وصف ملامحهم الجسدية ، و لكن روح الشخصيات مُشعة و ناضجة .

علمني إبراهيم أصلان التكثيف ، إنه يستطيع أن يضغط مشاعر متضاربة في جملةٍ واحدة ، و يستطيع أن يصف إمبابة ، في جملة واحدة ، يقول :

– كان يعرفُ أنه إذا سار في أي شارعٍ إلى نهايته ، سيصلُ إلى النيل .

النيلُ ، الذي غَلّفَ كتابة إبراهيم أصلان ، فصارت شفّافة مثل النيل ، قوية مثل النيل ، تروي أراض ، و تقيم حياة على ضفافه ، و مع هذا لا تسمعُ لها صوتاً ، إلا هسيساً ، يُبْقِي من حول النيل ، من منبعه إلى مصبه .. أحياء .

و كالنيل ، لا ترى منه سوى ماء رقراق ، يُخفي صلابته و جموحه ، كذلك كتابة إبراهيم أصلان ، لا ترى منها سوى كلمات و ألفاظ ، أُختيرت بعناية ، و لكن ما تحت الكلمات ؛ هو الكتابة الحقيقية .

لم أفاوض نفسي ، هل أحبُ هذه الكتابة أم لا ، أنا القادمةُ من مرجعيةٍ كلاسيكية و صوفية في القراءة ،

لم يسمح لي إبراهيم أصلان بهذا ، أدخلني عالمه برفقٍ ، ثم أغلقَ الباب !

مشهد 2

اللقاء:

هدوء شوارع ( جاردن سيتي ) يُثير في النفس الغُربة ، لا شيء سوى حفيف الشجار و صوت القطط ، و عندما أتلفتُ حولي ، فلا أجد ( ميكروباص ) ينادي ، أو ( أوتوبيس ) مكتظاً ، أو اسمع صوت النردِ على المقاهي ، أقولُ :

– ( عَمَار يا شبرا ! )

أصعدُ درجات السُلّمِ للعمارة الجميلة ، الممتلئة بالزخارفِ و التماثيلِ ، لكنه ذوقٌ روماني خالص ، يزيدُ من الشعور بالغربةِ ، و عندما أسمح لنفسي ( بجرأةِ البدايات ) أن اضغطَ الجرسَ ، فإذا بالبابِ يُفتح تلقائياً

فأقولُ :

– إيه ده .. بيتُ الأشباح !!

و لكنني أخطو إلى الداخلِ ، يشيرُ لي صبري إلى حُجرة الأستاذ .

مشاعرُ من الألفةِ و الود تلفني حين ينطقُ إبراهيم أصلان بكلمات الترحيب :

– أهلاً . أهلاً .

صوتٌ مميز رخيم ، متفاعلٌ مع الحياة و وَنْسَان ، يُحيلني إلى صوت الشوارع و الناس ، فتنمحي الغُربة ،

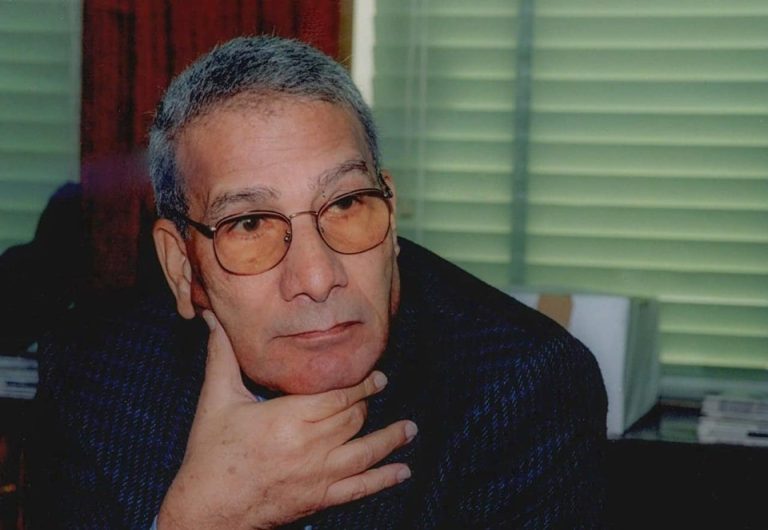

ملمسُ يده الدافئ ، يشعرني بالأبوّة ، أما تفاصيلُ الوجه ، فإنها جغرافيا مصرية خالصة ، و إن كان أكثر ما يميزها ، عيون واسعة ، راصدة في تكتمٍ ، حيث لا تُبدي اندهاشة أو امتعاضاً ، و لكنها دائماً في حالة تخزين للصورة ، لإعادة الفحص و التحليل ، و شارب كَث ينفي براءة الملامح ، و يُحيلُ الناظر إليه دائما ، الارتياح لهذا الوجه الصادق .

يقرأ إبراهيم أصلان القصصَ ، يتمتمُ بكلماتٍ ، مثل :

– آه .

– كويس .

– ماشي .

أشعرُ أنه أبٌ لا يريدُ أن يجرحَ ابنته ، و ( أُبَكّتُ ) نفسي على اندفاعي ، و لكنه في النهاية ، يقولُ بصوتٍ و نظرةٍ واثقة :

– و اللهِ قصصك حلوة يا نجلاء .

فتُشيعُ البهجة داخلي ، كنتُ قد عرجتُ عليه لآخذَ رأيه في القصص ، و لكنه بكرمٍ حاتمي ، و مغامرة صادقة من مُبدعٍ ، احتفظَ بها لينشرها في ( الحياة).

مشهد 3

أن تُشْبِهك كتابتك:

إذا كنتَ ممن يُخرجون كتاباتهم من مخزون ذاتهم فعلاً ، و إذا كنتَ ممن يُخلطون كل ما مر بهم ، من خبرات في معصرة روحك ، و تقطرها قطرات ، و إذا كانت لك نفسٌ رحبة كرحابة الحياة ، تقدّر اعوجاجك و جموحك و إحجامك ، و تحيلهم إلى خانة الصبر ، حتى تبلغ النضوج ، و إذا كنتَ ممن يعشقون ري الجذور ، لا مسح أوراق الأزهار ، فإنك ستعشقُ كتابة إبراهيم أصلان ، و إذا أسعدك زمانك بالتعرفِ عليه ، و القرب منه ، لابد أنك ستلاحظُ التقارب الشديد بين الكتابة و الإنسان ، كلاهما عفوي في الظاهر ، لكنه عميق لمن يريد أن يغوصَ و ينهل ، كلاهما خافت ، بعيـد عن الجـلبة و الصوت العالي ، لكنه مؤثر ، يتسللُ إلى الروح و النفس ، و يبقى كلاهما وَنْسَان بالناس ، و حقيقي كشوارعِ إمبابة ، طيّب لأنه يريدُ أن يرقى بالإنسان ، و يثق في أن اعظم مراتب الإنسانية ، أن تكون إنساناً لا بطلاً .

مشهد 4

وردية ليل

في الليل ، تأتى الأحلامُ ، ليس باعتبارها رؤى و هواجس و كفى ، بل باعتبارها إعادة ترتيب الأحداث و استخلاص العبر ، الأحلام ربما تُمثلُ مرآةً تدفعك لمواجهة نفسك و رؤيتها على حقيقتها ، و ربما تفتحُ لك الأحلامُ باباً للتنفيس عن هزيمتك اليومية ، و لكن إذا كنتَ ممن يقضون الليلَ دون نوم ٍ، فعليك أن تلجأ للأحلامِ الصباحية ، المتخطفة العجولة ، و التي لا تُريحُ البدنَ أو النفس ، و تصيرُ وردية الليل ، فرصة لأن تُشَرّحَ حياتك ، في مشاهد متتابعة على مَهَلٍ .

و لأن الليلَ طويلٌ على السـاهرِ ، فإنك سـتنتقلُ إلى من حولك و ما حولك ، لإتمام رسم المـشهد ، و سيصبحُ صوت ماكينة ( التكرز) ونيساً، و كوب الشاي بداية لفتحِ الكلام.

و تعجل البنت – التي هبطت في الليل و بجوارها أمها ، و الرجل العربي – في اختيار الكلمات الملائمة ، لإنهاء علاقة حبٍ ، ترددها الواضح ، و تخبطها بين الألفاظ ، لا يعني أن المقدار الذي حصلت عليه من التعليم ليس كافياً ، أو أنها لا تستطيع التعبير عن مشاعرها في هذه اللحظة ، بل إنها بالفعل مُجبرةٌ على الزواج من عربي ، و لا تستطيع أن تجد عذراً مقبولاً لنفسها ، لتبرر به ما تفعل .

هكذا في ربكة لفظية ، تحيل إلى ربكةٍ نفسية ، يودعنا المشهد ، بمقدار من الغضب ، لم يصل إلى السخط ، و مقدار من الرضى ، لم يصل إلى السعادة ، يُطَعّمُ إبراهيم أصلان شخصياته ، لا يسجنهم داخل فكرة أو معتقد ، و لا يضع على ألسنتهم كلمات فخمة ، يتركهم يشربون من ماء النيل ، و يغرسون أرجلهم في طميه ، يجاورون النخيل ، و يلعبون في الأزقة ، لا تشعر بطغيانه عليهم ، رغم أنهم جميعاً خرجوا منه.

العناية .. الدقة .. أيهما أنسب في التعبير عن كتابة إبراهيم أصلان ؟ّ

– لا أعرف !!

مشهد 5

انقباضُ القلبِ:

منذُ فترةٍ طويلة لم أحدثه ، السيرك المنصوب ليلَ نهارٍ في بيتي ، بسببِ أولادي ، يُنسيني أشياء كثيرة ، لكنني كنتُ محبة لمعرفة أخباره ، و قراءة كل جديد يُصدره ..

استمتعتُ بـ ( خلوة الغلبان ) و ( حجرتان و صالة ) ، و لكني لم أحدثه .. ما الذي جعلني أتصلُ به عندما قرأتُ أنه مريض ، نزلة بردٍ شيء معتاد في هذا الشتاء ، الذي لم نشهد مثل برودته من قبل ، و لكنني كنتُ قلقة ، و لازمني انقباضُ في القلب جعلني أتصلُ به ، لم يمنعني أنني في محطة المترو ، و جاء صوته وَنْسانَ مثل كل مرةٍ ، مطمئناً مثل كل مرة ، و لكن الموتَ خدّاعٌ مثل كل مرة.

فاجأني موته ، مثلما فاجأني موت أبي ، و حفرَ في النفس نفقاً للحزنِ من جديد.

رحم الله إبراهيم أصلان، الإنسان… والكاتب المُعَلم.

ـــــــــــــ

الشهادة كتبت بمناسبة ذكرى الأربعين لوفاته – 2012

اللوحة بريشة الفنان: عادل السيوي