قلتُ لها:

– تعِبتُ أيتُها السنبلةُ الأمُّ. فافتحي البابَ، أو تنحّي قليلا عنه لأدُسَّ مفتاحي وأدخل، فأنا لم أنم منذ سنين!

في عينيّ غَيمٌ كثيفٌ يريد أن يهطلَ كغيثٍ فوق نباتاتِ شُرفتي العطشى وزهورها؛ علّها تنبعثُ من رُقادٍ طال أمدُه. وفي قلبي جُرحٌ غائرٌ يبحث عن ضماداتٍ وأكاسيرَ توقفُ النزيفَ. فدعيني أدخلُ لأبحثَ في أدراج خزانتي عن ضمادةٍ لنزفي.

***

السُّنبلةُ صمّاءُ. أو تَدّعي الصممَ حتى أُجنّ! وأنا…. ما عاد في حنجرتي صراخٌ ولا غناء.

أهرقتُ صرخاتي في دروبٍ لا أعرفها، وطُرقاتٍ لا ترحم الأغراب. ما عاد في حلقي إلا همسٌ خافتٌ لا يحملُ من وجيب قلبي إلا إيماءةَ المُحتضَرين.

في السُّنبلة مائة حَبّة، بمائة عام. كلُّ حبّة تحمل من عمر الزمان عامًا. والسنبلةٌ طيبةٌ وقاسية. تحمل الرحمةَ وتحملُ العدلَ.

الرحمةُ والعدل خِصمان خَصيمان لا يتصالحان إلا عند ناصية القرابين المقدسة، ودمائها.

السنبلةُ ترفضُ أن تفتح البابَ حتى أدخلَ وأرمي أوجاعي على عتبة داري.

***

سمعتِ السُّنبلةُ رجائي فأشاحتْ عني وقالت لحبّات القمح المُصطفّات على جوانبِ عودِها الممشوق:

– يا طفلاتِ غُصني الطيبات، يا بناتِ القمح الأكبر، هاتينَ ما تحملن في بطونِكُن من حكايا، واقصُصن على الفتاة أوجاعَها، قدّمن عرائضَ الاتهام، واسمعن منها ما ستروى من دفوع، حتى تتهيأ روحُها للمحاكمة. عسانا نرى إن كانت مُدانَةً فتُحرَمُ من دفء بيتِها وتهيمُ على وجهها مَنفيةً في أرضِ الله الواسعة إلى أبد الآبدين، أم بريئةً فننثرُ على جبهتها المجهدَة شيئًا من الراحة، ونكلّلُ هامتها المكدودة بإكليل الفرح، ثم نسمحُ لها بالدخول لتنعمَ بدفء بيتِها وحضن أطفالها.

***

تقدّمت قمحةٌ تحملُ دفترَها وقلمًا، وسألتني:

– اسمك؟ عمرك؟ عملك؟

أجبتُها:

– أنا ابنةُ طِيبةَ، سليلةُ ماعت وشقيقة حاتحور. عمري ألفُ عامٍ، لكنني أحبو في درب الطفولة لا أبرحه حتى تنكسرَ أرجوحتي وتموت دُميتي القماشية التي غزلتها لي إيزيسُ وقتَ الغروب عند سفح وادي الملكات. أعملُ في مملكة البردي. أزرع النباتات وأنتشلُ سيقانَها من مياه النهر. أجدلُ الطبقاتِ فوق الطبقات، ثم أمرُّ عليها بشُعاع شمسٍ حارٍّ؛ حتى تجفَّ وتشفَّ ليُدوِّن عليها الكتَبةُ قصائدهم. جسدي قصائدُ، وقلبي أغانٍ، وصوتي نغم.

***

تقدّمت قمحةٌ ثانية وسألتني:

– كمْ حقيبةً لديك، وأين تُخفين حقائبك؟

أجبتُها:

– أحملُ سبعةَ آلاف حقيبة، في كلِّ حقيبة أحلامُ أجيالٍ ثلاثة مما يعدّون في روزناماتهم وكتب تاريخهم. ولا أُخفي حقائبي عن عيون الناس، إنما موزعّةٌ هي في موانئ العالم ومطاراته ودروبه ووديانه وفراديسه وصحاريه ومحيطاته وجزره وأنهاره… وفي قلبي.

***

سألتني حبّةُ قمحٍ ثالثة:

– في أيّ حقيبةٍ من حقائبك تحملين الوطن؟

أجبتُ:

– لا أحملُ وطني في أية حقيبة، بل في قلبي. أجولُ به أينما جُلتُ وما شاء لي التجوال، ومتى هدّني التعبُ؛ أُخرجه من صدري وأبسِطه أمام عيني فوق المدى الواسع كما سجادةٍ فارسية وثيرة، ثم أنامُ عليه لا ألتحفُ سوى النجوم. والسماءُ تحرسُ أبناءها متى ناموا وحيثما أغمضوا عيونَهم.

***

برزتْ حبّةُ قمح من غلاف سُنبلتها وقالت:

– حين مررتِ من بوابة الوطن وسرتِ أمامنا، لمحنا خيطَ دمٍ يتبعُ خُطاكِ ويقتفي أثرَكِ. ما سرُّ تلك الدماء؟ ما موضعُ نزفها، وما سببُ النزيف؟

أجبتُها في وهنٍ:

– جرحني عُودٌ. نخزَ قلبي بريشته فسال الدمُ. وما عاد قلبي يخفقُ لنايٍ أو لقيثارة. سمعتُ نغمَه الحزينَ يرنُّ صداه من كهفٍ بعيد، فأسرعتُ الخَطوَ صوبَه أحملُ الماءَ في جَرّتي وحبّات الزيتون والكرز … وقلبي. وما أن شبع العوّادُ وروى عطشَه، غنّى أغنيةً أخيرة لأغرقَ في الخَدَرِ والغفلة، ثم وخزني في قلبي بريشةِ عُودِه المسنونة، ومضى يُغنّي في دروب أخرى.

***

قالت قمحةٌ خامسةٌ:

– يا حُرّاس، هاتوه ها هنا أمام ربّة العدل، السُّنبلة الأم، ليخضع للمحاكمة. يا حرّاسَ الحقل، هلمّوا بالعوّاد الخائن.

همستُ في وهنٍ:

– لا. لا أيتها القمحاتُ الطيبات. لا أحملُ له ثأرًا، ولا هوى. منحني أغنيةً، ومنحتُه شربةَ ماء. فأتممتُ عهدي وأتمَّ عهدَه. نسيتُه، وغفرتُ له، وما عادت من ذكراه إلا ومضاتٌ من وجع، تغيبُ مع الوقت، وريثما أصلُ عتبةَ بيتي ستكونُ قد قُضيت. أما خيطُ الدمِ النازف من قلبي، فكما ترين يا حبّةَ القمح الطيبة، جافٌّ متجلّطٌ لا سخونةَ فيه، ولا جوى. لا حاجةَ لي به. له مني السلوانُ، ومنكنّ الغفران.

***

تقدمتْ قمحةٌ سادسةٌ وسألتني:

– لماذا كان شيوخُ القبيلة يلاحقونكِ بالسيوفِ والرماح؟

أجبتُها وقد بلغ منّي الوهنُ مبلغَه:

– لأنني رجوتُهم أن يخفّفوا الوطأَ حين يدهسون المستضعفين في الأرض وهم في طريقهم للجنّة. لم يرحموا طفلةً، فاستولدوا منها أطفالا. ولم يرحموا مُخالفًا في عقيدة فأنكروا عليه حقَّ الحياة. ولم يرحموا حيوانًا أخرسَ فعذّبوه حيًّا قبل تقديمه قربانًا للسماء، والسماءُ قالت: أحسِنوا الذَّبحَ حتى أقبلَ قرابينَكم. لا احترموا أثرًا شيّده أجدادُنا النبلاء، ولا قدّروا عِلمًا جادتْ به عقولُ النبهاء.

***

سألتني حَبةُ قمحٍ وليدة:

– وأين أنتِ الآن؟

أجبتُها والدمعُ يخون مُقلتيّ:

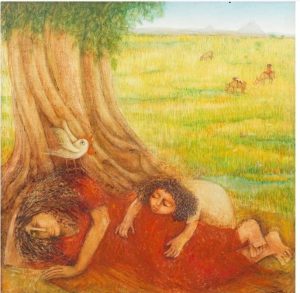

– أهيمُ على وجهي منذ ألف عام، كما هامَ “شمس الدين التبريزي”. أبحثُ عن وطني وعن سكني وعن أطفالي. أكتبُ قصائدي على جذوع الشجر، فيحترقُ الشجرُ بنجواي. حين تقسو الشمسُ يُرسلُ لي ربّي طائرَ السلوى يواسيني في وحدتي، وينثرُ فوق الصخور قطراتِ المَنِّ لآكل من طيباتِ ما رزقني ربّي، ثم أنامُ عند ضفّة النهر بعدما أنقُشُ فوق صفحته رسائلي التي لا يقرأُها أحد.

***

وعُقِدتِ المحاكمة.