“إنِّي تعبتُ من التفاصيل الصغيرة“..

قد تكون قصيدة لا تتمتع بنفس شهرة باقي قصائد نزار، ربما لأن مطربًا لم يفكر أن يغنيها، وربما لن يفكر أحدًا في ذلك. ولكني على يقين أن لها شهرة سرية كالمنشورات، وكلمات الحب المكتوبة في ظهردفتر مدرسي، نتلصص عليها، نستمتع بها، ولا نخبر أحدًا. فالقصيدة تصف مايا بكل ما فيها، بشكل قد يعتبره البعض إباحيا، أو مجرد مذكرات شاعر مع عاهرة، وكثيرا ما يتداولها الناس على أنها حقيقة وواقع، وأن نزار قابل هذه الفتاة وقصّ قصته معها في قصيدة، وأنها مستحيل أن تكون غير ذلك.

حسنًا، لنعترف بالأمر. عندما قرأت القصيدة لأول مرة لم أنتبه إلى إثارة الجسد المذكورة بين طياتها بقدر انتباهي لصدق المكتوب، هناك أشياء عندما تقرأها، ربما من شدة جمالها أو قبحها، يصعب عليك أن تتخيل أنها مجرد قصيدة أو قصة، هناك شيء أبعد من ذلك، هناك تجربة حقيقية عاشها الكاتب وكتب عنها. وهو ما دفعني لسؤال “لماذا يُسبّ الكاتب الذي يقصص قصة حياته؟ ألا يمتلك إنسان على سطح الكوكب قصته الخاصة؟”.

بالنسبة لي، مهارة الكاتب أن يحكيها بشكل أدبي حتى لو كانت حقيقية وكما حدثت بالفعل، ما يهمني أن أستمتع بالقصة، لا أن ألبس دور محقق الشرطة وأتدخل في حياة كاتب لا يعنيني، وأنا أحببت “مايا” الجميلة المفعمة بالأنوثة والحياة في قصيدة نزار، أحببت وصفه لها. اتهم الكل نزار بممارسة الرذيلة والفجور وخدش حياء المجتمع، ولم يتهم أحد “مايا” على كونها شخصية لا يفوّتها كاتب، لم يحاسبها أحد على كل هذا الشغف والإلهام الذي أوحت به لشاعر، ليكتب قصيدة.

“وأنا.. أسافرُ في أنوثتها.. وضحكتها..

وأرسو كلّ ثانيةٍ.. على أرضٍ جديدة“..

لأن مايا خرجت حيّة من بين الورق، عبرت كونها امرأة في قصيدة، لتكون “مايا” التي مجرد ما قرأت اسمها في رواية “الفيل الأزرق” لأحمد مراد، شككت أنه اقتبس شخصية روايته من القصيدة، فكما هي مكتوبة بلغة شعرية بالغة الجمال بخط نزار، كُتِبت مرة أخرى، بحيوية وجرأة في نصّ أحمد مراد. “مايا” التي بمجرد إطلالتها على شاشة السينما الكبيرة في عرض الفيلم المقتبس عن الرواية، امتلأت القاعة بالتصفيق والصفارات، وسمعت همسات الرجال حولي “مايا.. مايا” وسألت نفسي “ما الذي حدث؟ ما الذي فعلتيه يا مايا؟”.

عندما قرأت الرواية، استغربت من كمّ النقد الذي طال قصتها وحبكتها وألفاظها، وتجاهل الكلّ “مايا” التي أعطت البطل حبّات مخدر “الفيل الأزرق” الذي قامت عليه القصة ككل، “مايا” هكذا، تقلب الدنيا ولا تنال شيئًا حتى من الجدل. تشعل حريقًا وتمسك الشعلة في يدها وتقف جوار النار، لكن الأنظار تتجه للدخان، لعلها لا تقوى على النظر إلى مصدر اللهب الأحمر الناري.

كلما قرأ شخص لنزار اتهمه بأنه “زير نساء” على الرغم من اعترافه بأنه لم يحب في حياته سوى مرات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكذلك أحمد مراد الذي واجه موجة نقد قوية وسباب وشتائم بسبب روايته وأسلوبه ونجاحه، لكن أحدًا لم يذكر مايا!

“مايا مبللةٌ وطازجةٌ كتفاح الجبال”

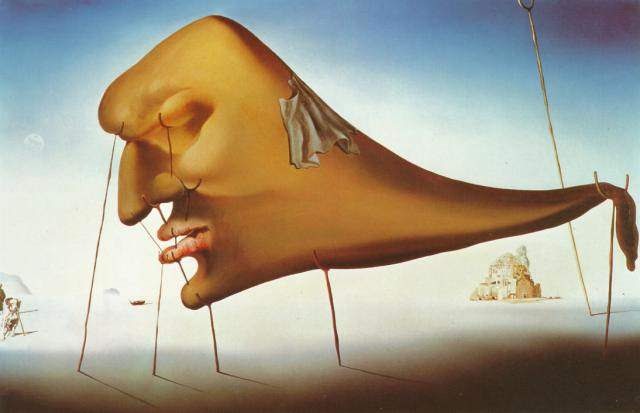

هكذا وصفها نزار، ولعله الوصف الأدق والأجمل لامرأة. لكن جمالها هنا أنها مكتوبة، لا نستطيع أن نرى “مايا” في الحقيقة، لكننا نتخيلها كتفاحة جبلية مرطبة بماء المطر، وتلقائيًا تفكر في تفاح الجبل، وعلوّه، وصعوبة الوصول إليه، وندرة وجوده، وإمكانية وجوده أصلًا على شجرة مزروعة على جبل، وعن المطر الذي سقط على شجرة التفاح واختص هذه التفاحة بقطرات باردة، تبلل وجهها وترطبها.

كل هذه الصور مطوية في شطر واحد من القصيدة، فماذا لو تعمقنا في “الشمسُ تشرقُ دائماً مِنْ ظهر مايا ” أو “مايا وراء ستارة الحمام واقفةٌ كسنبلةٍ”، و”مايا مهيأةٌ كطاووسٍ ملوكيٍّ”، و”مايا تفتّش عن فريستها كأسماكِ البحار”.. لو بقيت في الاقتباس لطبعت القصيدة كلها هنا، فلكل شطر ألف صورة، ولكل صورة ألف رحلة، وهذا ما يصنعه الأدب، سواء كان عن تجربة حقيقية أو غير حقيقية، فوظيفتنا هو الاستمتاع فقط، والركض في رحلات قصيرة بأماكن لا نعرفها، ومع أشخاص نود لو نكتشفهم.

وكذلك وصفها مراد، فقال “”مايا لادين لها” فهي دائمًا بطلة زئبقية، لا تستطيع الإمساك بها، وضعها في برواز، حبسها داخل قفص، “مايا – والتي تجسد المرأة في إحدى صورها الحرّة” ترفض أن تخضع لأي شيء، تغني وترقص، تتدلل، تقرأ، تفعل كل شيء، وتختار كل شيء.

مشكلة “مايا” الخارجة للتو من القصيدة أو الرواية، وبطلة الأفلام الإباحية التي تحمل نفس الاسم، أن الأخيرة رخيصة، مباشرة، ومبتذلة، لا تقدم شيء – أعرف أن بعض الرجال يعارضونني في ذلك- لكن الحقيقة أننا نتغذى بالخيال أكثر من الواقع. مايا الأولى قد تتخيلها في ألف شكل، وألف طول، وألف لون، قد تحبها أو تكرهها، قد تصدقها أو لا، قد تبحث عنها أو تفتقدها، قد تتخيلها في كل امرأة حولك، لكن الأخرى ليس لديها الكثير من الاختيارات، فقد حددت نفسها مسبقًا، وهو فخ إن وقعت فيه المرأة، باتت كأي شيء آخر، يمكن استبداله.

“وأنا أصدّقُ كلّ ما قال النبيذ..

وكلّ ما قالتهُ مايا !”

أنا أيضًا أصدقها، أصدق أن الخيال حيّ ونابض، مهما حاول الواقع طمسه أو التغلب عليه، مهما سخر منه الناس أو رفضه الكتّاب، يظل الخيال أشهى وأطيب، يظل ملاذًا لنا من حقارة العالم، ومن الأدب الرديء، وإذا كان خطأ أن يُكتب الأدب بناء على تجربة شخصية، أو قصة واقعية، فهو خطأ جميل، لأننا لن نعرف أبدًا الحقيقة، فالكاتب وحده يعلمها، والرواية كما “مايا” في قول نزار “تحلو حين ترتكبُ الخطايا!”.