نهى محمود

تتفق صغيرتي معي في عدم حب الأندومي، كلما شاهدنا إعلانات له أو مررنا أمام رفوفه الكثيرة العملاقة في الهايبر ماركت تحدثنا بشأنه، تنظر كل واحدة منا للأخرى دون اتفاق ونقول إننا لا نحبه، تكمل “يسر” الجملة وتقول – لازم ناكل أكل صحي – تقول ذلك قبل أن تمتد يدها لتملأ عربة التسوق بالشيكولاته وعلب العصائر والحلوى.. تنظر نحوي فأتظاهر بعدم رؤيتها، ونمضي بتواطئنا المشترك لنكمل التسوق.

مررت طوال الشهور السابقة بحالة من التجمد، ليست مثل تلك التي تصل لها الأطعمة المجمدة في الفريزر، ولكن تلك التي تفقد المرء حياته، حيث تحيطه على مد البصر ثلوج وصقيع، في النهاية يتجمد على وضعه وينتهي، وإذا عثر عليه بعض الثعالب وبدأوا في قضم أجزائه سيتفتت.

كنت أسمع صوت ذلك التفتت، وأرى أطرافي تسقط بفعل ذلك التجمد، لكن أنياب الذئاب لم تؤلمني مطلقا لأني بالتاكيد فقدت الشعور.

ليست عزلة كورنا وحدها تلك التي فتت روحي وجسدي، تلك العزلة التي قاومتها بإخفاء يدي في الدقيق الأبيض، هناك في مملكة ذلك الغبار الأبيض الناعم كنت أجد الدفء.

حتى أن داخل كهف الدقيق، كان هناك أنواع مختلفة من الدفء.. أعرف دفء العجائن التي تشبه البيتزا أو الكرواسون أو الدونتس والسينابون. وهي تعتبر باردة عندما قارنتها بخبز الكعك والبسكوت.. كانت المرة الأولى التي أصنع فيها كعك العيد، كانت أمنية قديمة لديّ أن أشترك مع طفلتي في ذلك الطقس النسائي المبهج المنقرض، قضيت ساعات أشاهد فيديوهات لمعظم شيفات الطبخ الذين أفضلهم عن غيرهم، أستبعد مكونات وأخلط مكونات أخرى تبعا لحسي، والحقيقة أن الكعك لم يخذلني، صنعت أصنافا عديدة للعيد وزينت البيتفور والغربية صنعت علباً مبهجة، وأهديت منها بعض من أحب، اأتسم الآن عندما أفكر أني لا أحب البسكوت والكعك لكني صنعتهم لنفرح أنا وصغيرتي في طقس أفتقده من طفولتي، رائحة الأيام الأخيرة من رمضان، ونساء عائلتي الجميلات الغائبات حول طبق الخبيز المعدني الكبير والصاجات وبهجة الحب، فعلت ذلك لأجل صغيرتي، شاركتني وفرحت ووضعنا قطع البهجة في الفرن، لكن الخواء داخلي ظل على حاله.

ما احتواني فعلا هو دفء الخبز، فتحت فمي من الدهشة حين طبقت الخطوات التي شاهدتها على اليوتيوب، ووجدت دائرة الخبز تنتفخ، تبتسم لي وتمتلئ بالحياة.. لم أصدق أني قادرة على صنع رغيف من الخبز الساخن المنتفخ الطيب بعيدا عن زحام البشر في الخارج، والأيدي التي تتناقل الخبز في وقت وباء أراه يبقينا في المنازل ويطوي الأيام والساعات ببطء وقسوة ويقتطف بشراً يتحولون في المساء لأرقام في الكارت الأزرق الذي ظلننا نحدق فيه ولا زلنا كل يوم مؤشرا للحياة والموت، ولترقب عودة الحياة أو تلاشيها.

وسط كل ذلك القلق صنعت رغيف خبز منتفخ، أحبته صغيرتي واحتضنتني وهي سعيدة بأني أحلى أم، هكذا تقول لي دوما ثم تضيف حالتنا.

فتقول أحياناً: “أنت أحلى أم”، ثم تليها بـ “أنت أحلى أم تشتري لي ألعاب”، أو “أحلى أم تصنع لي بان كيك”، أو “أحلى أم تذهب معي للنادي”، نادرا ما أكون احلى أم في المطلق، لكنها فاجأتني منذ يومين وكنت قضيت اليوم كله بالخارج أنهي بعض المشاوير، وعندما قلبت في حقائبي فور رجوعي وتأكدها أني لم اشتر لها شيئاً، فاجأتني بالحضن ذاته وقالت لي “انتي أحلى أم مجبتيش حاجة لبنتها”.

كان الحضن دافئا تماما وكلمات الامتنان حقيقية أيضا مثلما كانت دوما تعبيرا عن شكرها لما أشتريه، أنا أيضا احتضنتها وأخبرتها ما تحب أن تسمع “انتي أحلى بنت في الدنيا يا يسر” ومددت يدي في حقيبتي وأخرجت كرة مفاجآت كانت قد طلبتها مني قبل خروجي.

فحظيت بحضن آخر، الحقيقة أن مساحة تلامسي مع صغيرتي، هي ما تنقذني دوما من حافة التفتت، من التلاشي، دفء جسدها يعيدني للعالم..

يؤلمني جسدي من التقلب بين ذلك الصقيع ودفء أمومتي، وأفكر أنها تستحق أما بقدر قوتها وجمالها، أم لا يملؤها الخوف من المجهول فتختبئ وسط الجليد حتى تتوقف عن التنفس، أم تقضي أسابيع تلعب لعبة سخيفة على هاتفها حتى لا ترفع وجهها وترى أحداَ، أو تمر الساعات وهي تشاهد فيديوهات مرعبة لسيدة آسيوية تعيش في البرية تصطاد التماسيح والثعابين والبط البري والسمك وتطهوه في بيت من الخوص وسط غابة ما، مئات الفيديوهات لتلك السيدة التهمت ساعات وأيام وهي تشاهدها تلتهم قدم تمساح قصيرة بعدما غطته بأوراق الموز وطبخته لكلابها، تأكل اي شيء يمشي، تقتسم الطعام مع كلابها بشهية قاسية، كانت تسأل نفسها ما الذي يعجبها فيما يحدث لكنها لم تعرف، بعدها شاهدت ساعات أخرى من فيديوهات الفتاة الكورية التي تعد الطعام في منزلها وبه أطنان من الإندومي بكيمات مهولة وبنكهات كثيرة، تضع الطعام على منضدة خشبية وتجلس على الأرض ودون أي كلمة تلتهم كل ما طبخته أو اشترته، تلتهمه ساخنا، تأكل كميات تكفي حفلة أو عائلة كبيرة وهي تشاهد، وتسأل نفسها عن كل ذلك الوقت الذي تضيعه في لا شيء.

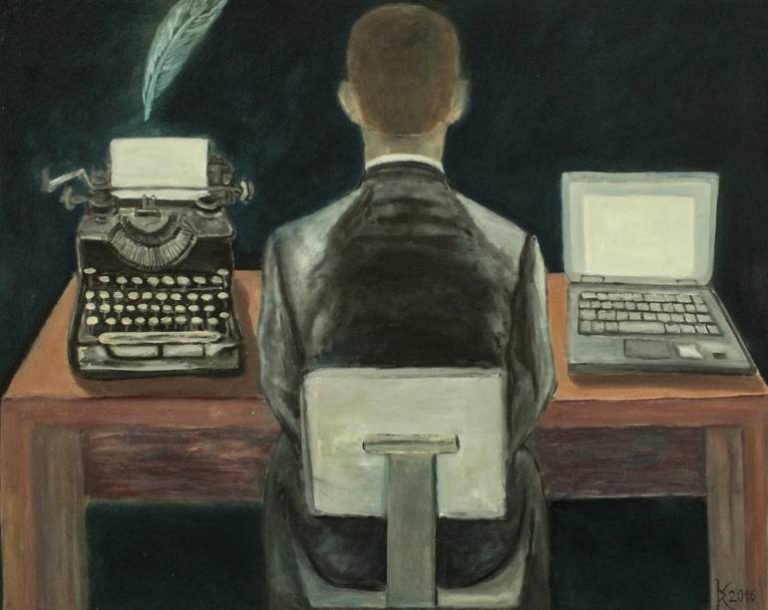

لديها عشرات الكتب على قائمة القراءة، والكثير من الأفلام التي قد تشاهدها، وربما بعض الكتابة فقط لو جلست في مكانها المعتاد وفتحت شاشة حاسوبها، ربما حتى لو سمعت بعض الموسيقى، لكنها لا تفعل شيئاً، تعتني بصغيرتها ويقضيان الكثير من الوقت معا وتقتسم باقي الوقت بين اللعب في الدقيق ومشاهدة الفيديوهات السخيفة تلك. تترك الحزن والوحدة تلتهم أطرافها الزرقاء المتجمدة،

تتجنب الكتابة، ولأول مرة منذ 13 عاماً لا يؤرقها سؤال “بتكتبي حاجة جديدة؟”، لا يؤرقها أبدا تهز رأسها نافية بلا أي إحساس بألم أو ندم، تكرر السؤال في يومين من صديقتين خارج وسط الكتابة، فأستطاعت بعد عام أو أكثر من التوقف عن الكتابة أن تلفظ قطعة اللحم النيئة المحشورة في حلقها، أجابت أنها لا تريد أن تكتب، قالت: الكتابة تضع يدي على ما يوجعني، تجعلني أفهم ما الخطأ، تجعلني أواجه نفسي وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أعرف شيئاً. قالت كل صديقة أمرا ليهون عليها أو يشجعها لكنها كانت مرتاحة لفكرة ألا تكتب، حتى فكرت هذا الصباح أن صغيرتها لا تستحق أما تعيسة ولا رفيقة مهزومة.

قالت لنفسها وهي ترتب ركن الكتابة وتفتح شرفة حجرتها القديمة لتبتسم لها الشجرة صديقتها: إن صغيرتي تستحق أماً محاربة دافئة.