محمد سمير ندا

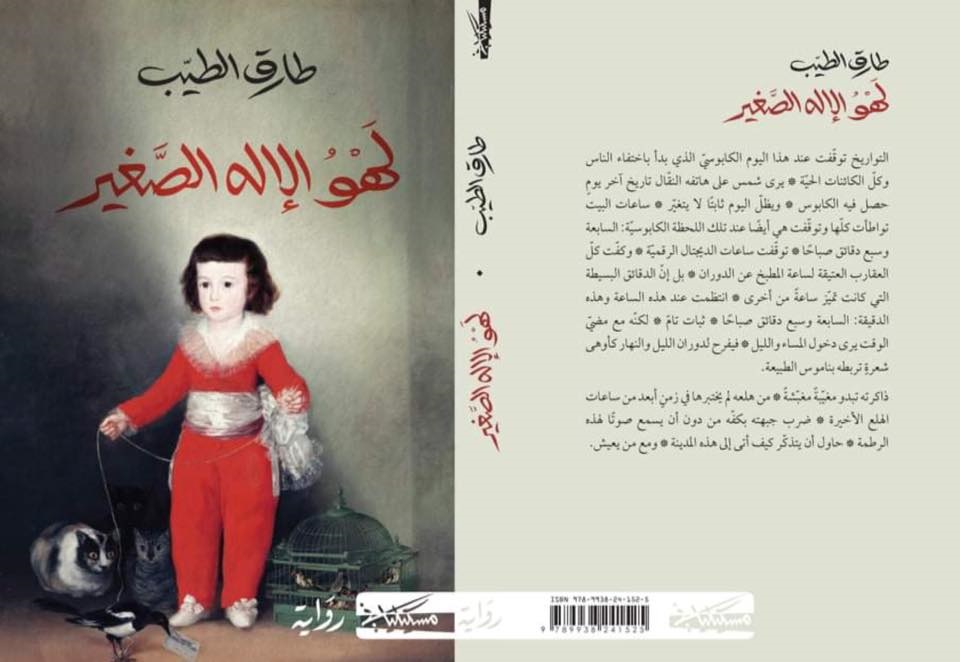

في رواية (لهو الإله الصغير) لطارق الطيب الصادرة عن دار مسكيلياني، نجد أنفسنا في فيينا، حيث يفقد “شمس” ذاكرته وصورته وظله وحواسه تباعًا إثر استجابة الإله الصغير “لاهي” لدعاء زفره “شمس” ذات غضب عابر. نعرف أن شمس قادم من مصر، نلتقط شذرات تحمل كل منها مضغة من ملامح الأم والأب، الأم التي دفعت حياتها ثمنًا لإنجاب ذكرٍ يتمنّاه الأب. وبالتوازي مع حكاية “شمس”، نتعرف على شجرة الآلهة، الإله الأعظم وولديه المنوط بهما إدارة الخير والشر على الأرض، وصولًا إلى الإله الصغير الذي يقرر أن يعبث بمصير “شمس”، كطفل غض يسري وقته عبر اللهو بالبشر كالنمل؛ أبهذه الصورة يرانا الله من عليائه؟ السؤال هنا، وكل الأسئلة التابعة له مشروعة.

أصبحت المدينة خاوية عن بكرة أبيها، لا أحد في فيينا سوى “شمس”، الأمر لا يقتصر على البشر، بل اختفت سائر المخلوقات. خلال هذه التجربة العبثيّة التي يشرف عليها الإله الصغير، يبدو بطلنا كآدم حين طبع خطواته الأولى على هذه الأرض معاقَبًا منفيًّا. بيد أن “شمس” يختلف عن آدم، إذ أن لديه ذاكرة يطاردها، ووجوه مخاتلة تراوغه بين ظهور واحتجاب، أحداث تومض أمام عينيه وتتبخر قبل أن يستبينها، ومرايا توقفت عن عكس صورته التي لا يتذكرها. فماذا عساه يفعل؟

هنا نشاهد جولة الإنسان للبحث عن هويته الضائعة، اكتملت بلعبة الإله الصغير “لاهي” أركان العزلة والضياع، ليبتدئ شمس حياته كجنين ولد للتوّ ويصر على التشبّث بحبله السرّي، البحث عن الهوية هنا شامل وجامع، فنحن أمام ثنائيات مثل وطن الميلاد والوطن البديل (الغربة)، التاريخ الحقيقي المتخفّي عن العقل الواعي خلف أسوار الذاكرة التراكمية الآخذة في التضخّم، الذكورة والأنوثة، التاريخ الممتد على ضفاف نهر الزمن والحاضر الأنيق المُفرغ من ظلال الأصول. يتجوّل “شمس في مدينته الخالية، يدخل المتاحف والبيوت والأسواق ومحطات المترو والمكتبات وقصور الرئاسة، يستعذب الحياة المجانيّة والصورة العدميّة لفترة قبل أن يسترده الحبل السرّي الذي ما يزال قابضًا عليه بيسراه. حتى يميّز الوسيلة الأنسب لاستعادة الذاكرة/الهوية/التاريخ، فماذا تكون هذه الوسيلة؛ إنها الكتابة، والقراءة، ثم الكتابة، وهكذا دواليك…

يراكم “شمس” الوجوه والأسماء والأحداث، يرمم في عقله أولى غرف الذاكرة المسلوبة بيد إله يحب اللهو، تظهر وجوه أبويه، أسماء شقيقاته، خالته، حبه الأول، أصدقاؤه، وصور متنوّعة من ماضيه الذي يبحث عنه. يتشكّل التاريخ الأقدم على أنقاض الأحدث، فتظل المرحلة الأخيرة من حياته شبه ممحوّة، وكذلك هويّته الحائرة بين نقائض متعددة. يبدو “شمس” بمثابة المادة الخام لطين الخلق، تجتمع في عقله كل أسئلة الوجود، ويفند أسبابه ويتساءل عن كيفيّة إدارة الخالق لشؤون مخلوقاته. حتى يُقرر أن يرتد السهم إلى القوس، أن يعود إلى الأرض التي انطلق منها ذات زمان مخادع يأبى أن يكشف عن وجهه، يتوجه من النمسا إلى اليونان، ثم يبحر إلى الإسكندرية، ليكتشف أنه يخوض غمار معجزة لم يعرفها نبي الله يونس، إذ كان إبحاره في جوف الزمن، ليس في جوف البحر الساكن الذي فقد موجاته. يعود إلى التاريخ القديم، يتحسس النقوش الملونة في المعابد فتسرّب إلى جسده ذاكرته الأزليّة، ويتذكّر قداسة النهر، الجد الذي تعمّد فيه، وحُرّم عليه أن يلحق به الأذى.

اعتمد الروائي تقاطعات الأصوات السردية ضمن أسلوب تعدد الرواة، فبخلاف صوت “شمس” الحائر طوال الوقت، يتدخل مفوّضين من السماء لإكمال القصة، أو تعديلها، أو إنكارها تمامًا! لدينا هنا من يمكن وصفهما بملكين خصصتهما الآلهة لمراقبة “شمس”؛ العارف، وهو الأقرب إلى البشر من الخالق. والكاشف، وهو المستقر في منطقة أقرب إلى الآلهة من البشر، دون أن يحيد ناظريه عن “شمس”. يظل العارف والكاشف على خلاف في معظم الأوقات، كلاهما يدّعي معرفة القدر الأكبر من حكاية “شمس” وامتلاك الصورة الأوضح من القصة، بينما “شمس” حائر في دهاليز ذاكرته، والقارئ في تيه بين الأصوات الثلاثة التي تتلو حكايات متنافرة قلّما تتفق على رواية.

بين جدران المعابد، وعقب التحام المسافر الحائر بماضيه، وبمشاركة محمودة من بعوضه، يستعيد “شمس” قسمًا غير يسير من ذاكرته، ينهض من فراشه، يرتدي فستانه، يسترد حواسه، يطرب لسماع نقر الكعب العالي لحذائه، وتتحرك عقارب الساعات…

كيف ولد “شمس”؟ ممن أنجبته أمه “بستان”؟ ما الذي أتى به إلى فيينا؟ من هي/هو “كريس”؟ من يكون “شمس”؟ كم عمره؟ وما هي ميوله؟ في أي عام تدور حكايتنا وعقارب الساعات متجمدة عن الساعة السابعة وسبع دقائق؟ أيهما أعمق أثرًا؛ وطن العيش أم وطن الميلاد؟ كيف تكون الحياة من دون البشر، من دون الحب، من دون الذباب والبعوض والفئران؟ كيف يكون العدم، أو كيف كان العدم قبل الخلق، وكيف يغدو عقب النفخ في الصور؟ هل يمكن أن يتخلى الإنسان عن ذاكرته؟ وكيف هي الحياة بلا ذاكرة؟ طوفان من الأسئلة التي تنبثق باحثة عن إجابة مختلفة في عقل كل قارئ. علامات استفهام تتناسل فلا تقف عند حدود كتابتي هذه…

هل يمكن أن نحمي هويّتنا إن حرصنا على القراءة؟

وهل نقدر على حفظ ذاكرتنا من نوّات الغربة وعصف الزمن وانقلاب معطياته ومعاييره، بغير الكتابة؟

رواية تضرب بعرض الحائط كل الثوابت المكوّمة داخل صناديق الأمان الطوعي في وجدان كل منا، مستفزّة في طرحها الداعي إلى إغراق أطواق النجاة الصوريّة والتشبث بالورق، فالورق حمّال الحكايات كفيل بأن يُجنبنا الغرق!

هي بمثابة ثورة على أعمدة المعبد الذي نؤمن أنه يظللنا، ثورة يضرب بها طارق الطيب كل الجدران، ليثبت لنا أنه ما من سقف حتى نخشى سقوطه!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاتب وروائي مصري

كاتب وروائي مصري