إنجي همّام

تتفحصني المرأة الستينية من أعلى إلى أسفل بعناية، تسألني بنبرة مستنكرة “وجوزك بقى موافق على شغلك في السياسة ده؟!، أسحب نفسًا على مهل من سيجارتي بنكهة النعناع وأنفثه في الجهة الأخرى وأجيبها بهزة رأس، ثم أردف: “أمال… ده هو اللي بيشجعني”، تمصمص المرأة شفتيها بامتعاض على طريقة ماري منيب وتدير وجهها نحو باقي الجلوس، ليست واحدة، ربما كل الجارات، كل نساء العائلة، البعيدات في بلاد لم أزرها منذ طفولتي، الموظفات في مترو الأنفاق، العاملات في محال البيع المختلفة، كل من رأت عليَّ أمارة العمل بالسياسة من قريب أو بعيد، كل من علمت من مصادرها الخاصة أوالعامة، كانت تأكلني بعينيها، تستنكرني مرة وتستنكره مرات، بعد زواجنا لم يكن يرضى بسهولة كما كنا من قبل، لكنني كنتُ أقنعه دومًا، بطريقة أو بأخرى، لا يمكن لأحد أن ينزعني مني، هذا بالذات، السياسة والفن، أو هي الثورة قبل الثورة كما كنا نسميها منذ زمن بعيد، أبغض السياسة وأهلها كما لا يتصور أحد، المعارضة المتحولة عبر العصور، بحسب الأزمنة، ومعارضة السبع نجوم في الداخل والخارج التي على الأغلب تنتظر الفرصة المناسبة لتتحول، أجلس نادرًا أمام التلفاز، صباحًا رحتُ أجول ببعض القنوات الإخبارية، شاهدتُ نجم العصر الجديد “صالح سالم” ذاك البريق الذي لازمه في السنوات الأخيرة، هذا الرجل الذي كنتُ سأموت بجانبه أو يموت بجانبي يوم الضريح في 2005، أتذكر وجهه في ذلك اليوم، رأسه الفارغ من الشعر تحت عصي الأمن الغليظة، أتذكر بعدها بأشهر قليلة خبر خطفه في الصحراء وتركه هناك عاريًا كيوم ولدته أمه بعد “علقة” موت، أتذكر ما كان وما أصبح، يذهب الجميع لفرص ينتظرونها، وتبقى وحدها الأشخاص التي بلا أسماء، الوجوه التي بلا ملامح واضحة، في رأسي ورأس الدنيا، تبقى أيضًا في نفسي وفي الأرض، تشربهم تلك الأرض، تطرحهم صبارًا ونوارًا، نبت جديد يمزجهم معًا، ليته يمزجني معهم ذات يوم، صبارًا ونوارًا! في الأخضر سحر طيب، في ثوبي الأخضر الذي لا أنزعه عني إلا لأستبدل به أخضر مثله، أتوحد مع الطبيعة، مع الأشجار بالذات، صديقاتي الأزليات، رفيقات الصمت المنغم، الفهم الهادئ دونما مجهود مضنٍ لا طائل منه، الأخضر لوني الجديد، وأنا حبيبته القديمة؛ لذلك أخبئهم هناك، فيه، أو هي هبة الأرض الطيبة، تعرف من تحمل بمحبة، بترفق، تُعيد صياغة من باتوا فيها، كل بحسب ما يستحق، ولا تُرجع بعضهم خضارًا على وجهها إلا أولئك الأصفياء، أحيانًا نلتقي، أنا وهم، حتى إن لم أكن أعرفهم من قبل؛ فثَمة عالم ثالث هنا، يتقابل فيه الأحياء والموتى، اسمه الأحلام، أقابل فيه الجميع، نشرب الشاى أحيانًا مع حبات البيتيفور، ومرات نشرب الخمر ذهبيًّا لامعًا فوارًا أو ورديًّا باهتًا ساكنًا، تتجمل مناماتي بالألوان، يقولون إن الأحلام الملونة اضطراب نفسي، والطبيعي أن تكون بالأبيض والأسود، كما السينما القديمة، في الواقع أختار الأفلام الرمادية حسب رغبتي، أما الأحلام فلا حيلة لي في ألوانها، اضطراب نفسي! وهل هناك نوع منها لم أختبره؟! بقلق الأيام القديمة جدًّا، الفارغة من الاطمئنان العادي، مجرد أسرة مجتمعة بود، طالما اجتمعنا هكذا، حول فيلم للتمر حنة يوم جمعة، ترقص فترقص قلوبنا الصغيرة الكبيرة، يحكي أبي تاريخ حياتها كما اعتاد أن يفعل، كيف عاشت للفن وحده، يخالف الحقائق حسبما يحب أن يرى صورتها، تزوجت بحسين فوزي الذي يكبرها بربع قرن، ووهبت عمرها للرقص والسينما، يغفل في روايته عنها زيجتها الثانية وولدها الوحيد، يرسم صورتها على أكبر مسارح موسكو بعد أن تتفوق على كل راقصات الدنيا وتفوز بالجائزة الكبرى، “حصلت نعيمة عاكف على لقب أحسن راقصة في العالم بموسكو عام 1958، ضمن خمسين دولة شاركت في هذا المهرجان، وفازت بالجائزة الذهبية عن رقصتها المماليك”، أحب حديثه عنها، أحب “نعيمة” بقية عمري، وأحب كل مَن روى عنهم، في كل مرة قصة حياة أحدهم، بعد الفيلم حكاية عريضة، تاريخ السينما المصرية من عينيه، ربما ورثتُ تلك المحبة أيضًا منه، أطلق عليَّ “ورد” منذ فترة “حسن الإمام عمر” من فرط ما حكيتُ له حكايات نجوم وكومبارس الزمن الفائت، أبدأ من “فوزي” عادة، ومنه لمديحة يسري ومنها إلى أحمد سالم ومنه إلى أسمهان، ومنها إلى فريد الأطرش، ومن فريد لسامية جمال ومن سامية لرشدي أباظة ومنه إلى تحية كاريوكا ولا أنتهي، أما اجتماعتنا الأسرية البعيدة؛ فكانت أحيانًا كثيرة بأشكال أخرى، نتباحث، أين أبي، ومتى سيعود، هل يمكن أن يختفي إلى الأبد؟ في كل مرة كان السؤال الرئيس، الخوف المشع من عيوننا جميعًا، كنا نحبه كثيرًا، رغم كل ما كان يفعل، أما الوديعة الصامتة، أمي؛ فكانت تتشاغل دومًا بالعمل، هي في كل الأحوال تعمل، تخترع الأعمال اختراعًا حتى لا تجلس أبدًا، سويعات نوم قليلة جدًّا جدًّا، ربما هي دقائق، ووقوف دائم مستمر، وأيدي تصنع الأشياء، كل الأشياء، تخلق الأمومة على طريقتها، الشقاء الخام، عرفتُ الكثير من النساء في حياتي، لم أرَ لها شبيهة، والنساء نوعان في هذا العالم، أمهات اكتفين بالأمومة عما عداها لتمنحهن قوى خارقة قابلة لتحمل أي شيء، وقد تفوقت أمي عليهن جميعًا، وأمهات لم ينجبن من أرحامهن، تتضخم الأمومة بداخلهن، تبتلعهن بالكامل؛ ليصبحن أمهات لكل أحد، وكل شيء، آاه يا عزيزتي، هو ذلك بالفعل، سألجأ الآن إلى سيجارة، التدخين! يوجا نافدي الصبر، كثيرًا ما أحببتُ اليوجا والتأمل، تمارين العيش اللازمة، وكذلك الدخان، ضرورة ولو من حين لحين، لستُ مدخنة شرهة، ولو أني تمنيتُ ذلك، لكن رئتي الخربة تمنعني في معظم الأحيان، لا بأس بسيجارتين في العام الآن، بالضبط، في العام، أكان القلق القديم هو ما صنع اضطراباتي؟ أم ذاك المزمن الذي جاء بعده وتوالى؟ ليس صحيحًا أن الضرب الذي لا يقتلك يجعلك أقوى، هو يأخذ قوتك أحيانًا، يمتص طاقتك… صبرك، يتركك في منتصف الطريق، لا قادرًا على التقدم أو التراجع، لا حيًّا ولا ميتًا، يتركك لتلك السحب الضبابية، خير صديق في الوحدة، تضع فيها صرخاتك الصامتة، تبتلع صوتك، تزدرد صمتك؛ لأن كل الكلام لا يصل، هل كان حالي سيختلف لو اخترت لنفسي طريقًا آخر؟ أكنتُ تخلصتُ من بعض اضطراباتي؟

الليل مسكون بصور بعيدة لعالم الخوف، على شفتي اسم متكرر يتغير من وقت لآخر، لا أعرف إن كان دعاءً أو نداءً، شعور قاتل بالذنب أني ما زلت هنا بينما هو هناك، أيًّا ما كان هو الـ”هناك”، وأحلام بالقتلى الذين سبقونا جميعًا، لماذا لم أكن معهم من البدء؟ الانتظار المرير لطرقات الفزع الليلية، أو ضربة طائشة، ربما اختطاف، أمثالي يلتحفون بنصف الخوف ويقفون على باب النصف الآخر منه، هل سيريحهم القضاء الموجع إذا ما جاء؟! على الأقل قد يريح ضمائرهم المتقرحة، قد تكون مهمة الثائر الوحيدة هي الثورة وحدها، طيلة حياته، في أيام تخلو من الاحتجاجات، تكون كل مهمته أن يظل شوكة في طريق الطغاة، بل في حلوقهم، نفعل من دون أن نبذل جهدًا كبيرًا، مجرد وجودنا في هذا العالم يفعل بهم ذلك، متيقنة من كونهم يرغبون في التخلص منا دفعة واحدة، غير أنه ومن حسن الحظ ثَمة سحر كبير طيب، يمنع أن يحدث ذلك، نتناثر هنا وهناك، أفراد متفرقون، تجمعنا قوة لا يراها سوى نحن وهم، نحن أشباه بعضنا، وهم من يبغضون وجودنا على الأرض، السيجارة نصف السنوية تبخرت، لم يبقَ لي سوى هدهدتي الوحيدة بالرفيق الآخر، جمال الكون، الفن، سأدين له دومًا بكل شيء، في كل حين، الفن صار زمني، أعرف أن ما مضى قد مضى لأنه بحسب سنة الإنتاج قد مضى، لولاه ما عرفتُ! اعتاد الزمن أن يفلتني، أو ربما أنا… لستُ أعرف يقينا من منا يفلت الآخر، منذ سنوات أقع في فجوات من الفراغ، الفراغ من كل شيء، لا أعرف أين أنا، أين أنا من الزمن، في أي عام… في أي شهر، في أي وقت، مؤخرًا زاد معدل السقوط في هُوَّة اللا شيء، حتى الظواهر الطبيعية لم تعُد تفيدني في الاستدلال، كثيرًا ما أرتبك، هل نحن في مطلع الشتاء؟ أم الصيف؟! عمري المطاطي يتمطى أنَّى شاء له، أصغر في كبري كما كبرتُ سريعًا من قبل، أبدل الأزمان ما راقني، ليس بعجيب على من ارتضت أن تجول في الزمن، لكنني كنتُ أعي بدرجة ما… ما أفعل سابقًا، الآن باتت تغلبني النَّسوة التامة، يغلبني الشعور بالخواء، خواء كل شيء، هذا الزمن فارغ من معانيه… تلك اللحظة لا تحمل هيئة أستدل بها عليها، لا تحمل أي شيء مطلقًا، تعبتُ من الكلام هذه الليلة، إلى لقاء قريب ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

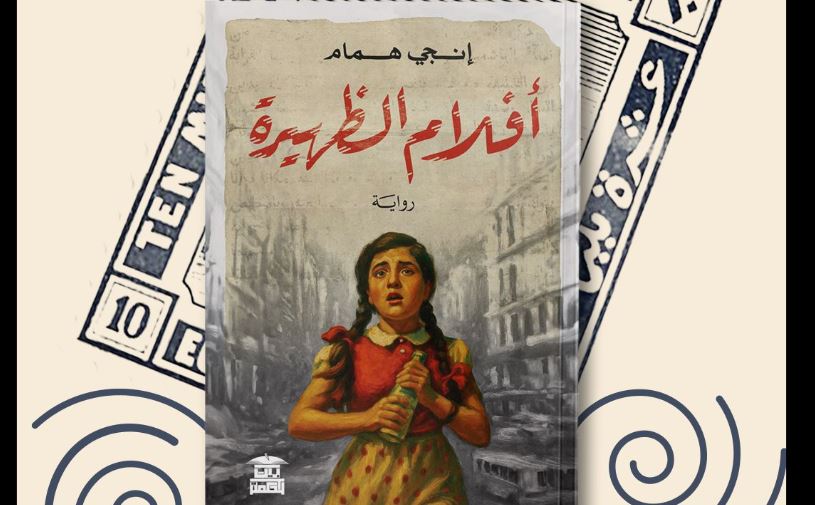

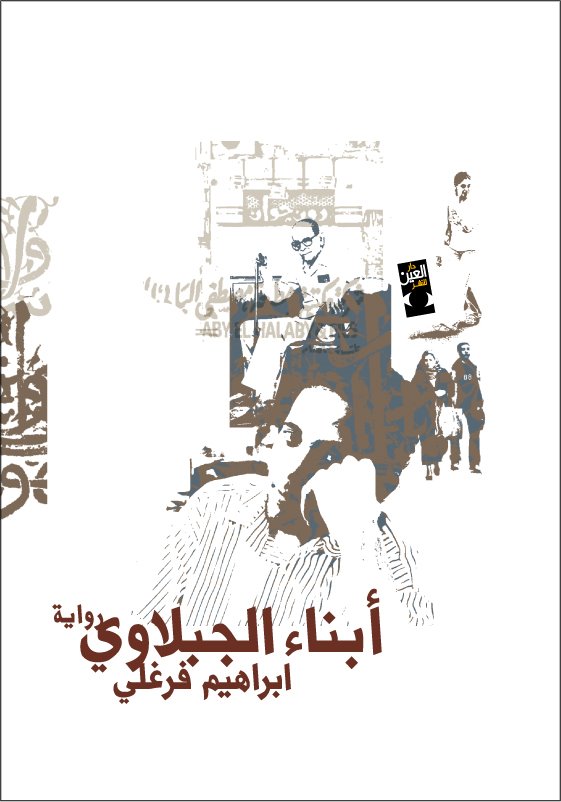

صدرت مؤخرًا عن دار بيت الحكمة للثقافة