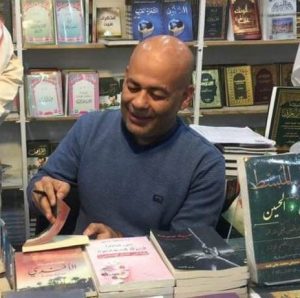

ممدوح رزق

نعم، أقر بأن الوصول إلى الأربعين كان له بالغ الأثر في اتخاذي هذا القرار بكتابة وصيتي، وفي أسرع وقت ممكن، لكنني لا أعني البلوغ المجرّد لهذا العمر في حد ذاته، وإنما تلك الحياة التي انتهى إليها ظلي بعد كل هذه السنوات.

رغم اليقين بأن شتاءً واحدًا لن يكفي بالقطع ذلك الذي أتمنى أن يصير ـ على الأقل ـ تعويضًا متأخرًا؛ قررت أن أكرّس شتائي الأخير لكل ما كان ينبغي أن يشكّل متنًا إضافيًا لحياتي منذ البداية، وحتى كتابة هذه الوصية.. المتن الذي ما كان عليه أن يتحوّل إلى مجرد قلب مؤقت، يؤشر بشكل منطقي لتعاقب الطفولة والصبا والمراهقة، قبل أن تنطفئ غفلته بتدرّج خاطف في عتمة البطالة المخادعة، غير الملائمة لجحيم النضوج.. النضوج!.. ذلك المسمّى المبهم لمصير يمكنني الجزم بأن طريقته المحددة في تضييعي كانت البقاء حتى الموت غير قادر الاتصاف به، وفي الوقت ذاته فإنني أشد انغماسًا في غموضه بأسوأ كيفية ممكنة.. توقف هذا النضوج عند حافة مسدودة من جميع الاتجاهات قبل أن يتم الاستنجاد بذلك المتن القديم المتلاشي، واستدعائه كهامش شائخ من الذكريات المتحسّرة، يحلم في اللحظات القصيرة التي تسبق الفناء باسترداد ملامحه المبكرة.. الملامح التي تتناثر ارتجافاتها الشاحبة كوداع.

تتلخص وصيتي في رجاء واحد وهو التذكر.. نعم.. لا أطلب أكثر من عدم نسيان ما سأكتبه الآن، ولست أخاطب في هذه اللحظة شخصًا معينًا أو جماعة محددة، وإنما أتحدث إلى كل من سيتاح له قراءة هذه الوصية دون استثناء.. يحتمل الظن بأن الانعدام التام للثقة في البشر حتى من يبدون ظاهريًا أنهم الأقرب لي ـ وهو ما لا أنفيه قطعًا ـ يحتّم عليّ الاكتفاء برجاء واحد فقط، ولكن هذا ليس صحيحًا.. لو كان لدي طمأنينة مطلقة أن هناك في العالم من سينفّذ وصيتي دون أدنى تخاذل فإنني لم أكن سأطلب شيئًا أزيد.. في هذا الرجاء الوحيد تكمن أمنياتي كلها، ولا أحتاج للقول إنه أكثر الرغبات مشقة التي يمكن للمرء أن يطلب من الآخرين تلبيتها، حتى لو كشف عنها وهو يقطع خطواته الأخيرة في العالم.

لماذا أطلب عدم النسيان!.. لأن التذكر قد يحقق المعجزة المجهولة وينقذني بطريقة ما بعد الموت.. هذا ما فعلته تجاه أسرتي، كأنها وصيتهم التي لم يخبروني بها.. ظللت أفكر فيهم يوميًا طوال حياتي، وأستعيد ما حدث لهم دون انقطاع، وأعيد رسم سيرتهم طوال الوقت بكل الحيل الممكنة كأنني أحاول إنقاذهم.. كأنني أكافح لاستردادهم على نحو مناقض لما كانوا عليه: آلهة خالدة، محصّنة من الألم، لا تحتاج لتعذيب أحد بين ميلاد قسري وموت محتوم كشرط جوهري للاستمتاع بألوهيتها.

كنت أخفي وراء مشاعر الود الظاهرية تجاه الفنانين التشكيليين ونقاد الفن في مدينتي ـ جميعهم دون استثناء، وهو ما ينطبق أيضًا على كل الفنانين الذين كنت أشاركهم المعارض والندوات وجلسات المقاهي ـ كنت أخفي سخرية أصيلة منهم، مقترنة بالمراقبة العفوية لسلوكياتهم التي أقوم باستعمالها في لوحاتي الهازئة.. كنت أعرف تمامًا في مناقشاتي للوحاتهم ومقالاتي عنها حدودهم البائسة، ولم تكن كتاباتي عن تلك اللوحات تخص مضامينها بقدر ما كانت نتيجة لاستغلالها في تخيلاتي النقدية الخاصة، وتطويري لها نحو الآماد الذهنية التي لا يستطيعون الوصول إليها ثم تحويلها بمنتهى الكرم من جانبي إلى أفكار تبدو كأنما يقصدوها حقًا في لوحاتهم.. هذا ما كنت أفعله مع كل فنان كتبت عن لوحاته ذات يوم، كأنما كنت أحاول جعله نسخة خفية من ذاتي، يمكنني تشريحها بواسطة امتلاك حياته المتجسّدة في لوحة.. هذا ما يجعل أيضًا تلك المقالات تعليمية في المقام الأول.. محاضرات لرسّامي اللوحات التي أتناولها، ومن ثمّ فإن كتبي النقدية في حقيقتها مواد دراسية، كان هناك من يرسلون لي على فيسبوك ويخبرونني صراحة بأنهم يستذكرونها كمقررات طمعًا في كتابة نقد مماثل.

يسعدني أن أقول لكل أصحاب دور النشر الذين تركت قائمة بأسمائهم على اللابتوب الخاص بي، والذين رفضوا إصدار كتب تتضمن لوحاتي، أو تجاهلوا الرد على رسائلي بشأن نشرها؛ أن رائحة الخراء الناجمة عن تغوّطي أثناء التفكير في لوحة لي أكثر قيمة منهم، ومن كل كتب اللوحات التي قاموا بنشرها لآخرين.. هذه الرسالة موجهة أيضًا إلى كل محرري الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية ـ وهناك قائمة أخرى بأسمائهم على اللابتوب ـ الذين رفضوا النشر لي، أو تجاهلوا الرد على رسائلي.. أعرف أسبابكم التي تجعلني دون شك أكثر تباهيًا بنفسي.

لطالما شعرت بالامتنان تجاه كل من ينتقد الإباحية والغموض واللعب الفلسفي وبالجماليات الأسلوبية في لوحاتي.. ثمة سعادة كبيرة كانت تمنحها لي الفرجة على الحقد المتدفق دومًا من محاولاتهم المضحكة والمفضوحة لتقليدي.

لم أقابل امرأة أو بنتًا لها علاقة ما بالوسط الفني، سواء تكلمت معها على الإنترنت أو في مكان ما إلا وقسّمت شاشة اللابتوب ذات يوم بين صورتها ومشاهد فيلم بورنو لبطلة تشبهها ـ يمكنني إعطاء أمثلة، لكن عليكن اكتشاف ذلك بأنفسكن ـ وأعطيتها شرف الحصول على الرضاء السائل لقضيبي عن جسدها.

أردت أن أصدر كتابًا واحدًا قبل نهاية حياتي يتضمن كل ما أنجزته من لوحات ومقالات ومحاضرات، ويتضمن مشاهد الأفلام والمسرحيات التي كوّنت لوحاتي بنيتها الدرامية، وكذلك صور لجميع معارضي وندواتي، وأيضًا أرشيفي الصحفي، وذكرياتي الشخصية.. أردت أن يحتوي الكتاب سيرتي المهنية بالتفصيل منذ لوحتي الأولى التي رسمتها في عمر الثالثة عشرة وحتى لوحتي الأخيرة التي جمعت فيها وجوه الفنانين ونقاد الفن الذين أريدهم أن يتذكروني دومًا كورم متهكم في المخ، لا يريد قتلهم ولا يشفون منه.

أردت أن تصل إلى أبناء العاهرة ـ الذين أحتفظ أيضًا بقائمة لأسمائهم على اللابتوب الخاص بي ـ نسخ من الكتب التي تضم لوحاتي مع إشارة لكل منهم إلى اللوحة التي وطأته فيها، ولكن للأسف الشديد لم يمهلني الوقت للقيام بذلك.

فيسبوك لم يكن بالنسبة لي أكثر من حوض أزرق، أربي فيه مجموعة كبيرة من الأسماك الكريهة، المضجرة، والمضحكة في نفس الوقت، والتي كنت أتمنى لو لم تسمح لي الحياة برؤيتها، لكنني كنت مضطرًا لتكديسهم في هذا الحوض كي أفتح سقفه من حين لآخر وأمرر ما لا يعتبرونه انتقامًا من وجودهم، ولكنه بالفعل كذلك.. كان هناك كثير من الأسماك التي أخرجها من الحوض وأقوم بتحنيطها وتعليقها على الحائط من حوله، أو كما يسمى بـ “قائمة المحظورين”.. أما الأسماك التي كنت ألقي بها في بالوعة المرحاض فقد كنت أقوم بهذا من خلال طقس أثير؛ إذ كنت أنتقي تلك التي تستحق مغادرة الحوض من قائمة التذكير اليومية بأعياد الميلاد، وبينما أراقب اختفائها في البالوعة أردد في نفسي: هابي بيرث داي تو يو.. كانت لدي مشكلة أن السخرية المتناثرة من أعلى لا تصل إلى الجميع، ولم أكن من النوع الذي ينبّه الآخرين بشكل واضح إلى تنكيل ضمني ألقيت به في الماء الذي يسبحون داخله.. كنت مضطرًا لإعادة نشر لوحات الماضي بانتظام ـ وربما لاحظتم ذلك ـ سعيًا لإحكام الأمر، لكن على أية حال؛ بوسعكم الآن أن تعتبروا هذه الوصية استدراكًا شاملًا لما لم يصل إليكم من تلويحاتي الهازئة.

كنت أتهكم دائمًا على الحياة الأكاديمية وسلطتها الفاسدة (الشهادات مدفوعة الثمن والرشاوى المادية والجنسية وبزنس البحوث العلمية بين الجامعيين والفنانين) ووجاهتها الزائفة والتعالي البائس والمضحك لقوّاديها، وتصديقهم لأنفسهم باعتبارهم الأفضل علمًا ومكانة بينما لا يصمد أي شرموط منهج منهم أمام استبصاراتي النقدية الخالقة والكاشفة ليس لما يعجز عن تخيله بل لما لا يمكنه تحمّله أيضًا، وليس عملي عن الكلاسيكيات إلا مجرّد مثال.. الأنطاع الرجعيون الذين يعيشون عالة على الأحكام العقابية والترهيبية الساذجة، والتي يخبئون ورائها جهلهم وخوائهم وخمولهم القميء، ويحظون نتيجة لذلك بالروّاج (الثقافي) والمنزلة المرموقة والعطايا المالية.. هذا ما جعلني أنبذ غريزيًا أي صلة بهذه الحياة الوضيعة، في مقابل ورشتي الفنية التي تخرّج منها فنانون يمكنهم تعليم أساتذة الجامعة كيفية نسج مكائد فنية تستثمر ذخائر الفلسفة وعلم النفس والتاريخ بصورة تخريبية للأصول والقواعد والتوقعات.. نفس الأمر ينطبق على الجوائز؛ كنت أراقب دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي كل قحبة يفوز بجائزة شهيرة أو يصل إلى قائمة طويلة أو قصيرة لإحداها، ويتحدث كأنما حصل على تاج الجزيرة (السلطانية) أو صولجان واس الفرعوني، بينما لو كان لقضيبي صفحة على فيسبوك أو تويتر لكتب بضعة كلمات مختصرة بالمنطق المجرّد من البذاءة حول علاقة أي كاتب بأي جائزة مهما كانت، وبالتحديد البديهي للأسس والعوامل التي لم تكن أسرارًا في يوم ما حول الجوائز، ولأحرقت تلك الكلمات شرج (الفائز) داخل الحفل الذي نصبه لنفسه وساعدته التشابكات السيبرية على تثبيته كشيء حقيقي.. لعل خير دليل على صواب ما كان يمكن أن يكتبه قضيبي هو أن هؤلاء القحاب أنفسهم حينما يفشلون في الحصول على جائزة أخرى أو الوصول لإحدى قوائمها؛ لا يتوقفون عن قول نفس الكلمات، ولكن هذه المرة بنبرة الصراخ، كأنما يتوسلون ضمنًا “لوحاتنا لا تساوي شيئا بدون الحصول على جائزة”.. ما يزيد من نشوة ضحكاتي أثناء استعراض هذه المهازل اللزجة هو جوائزي الشخصية التي لم أتعامل معها سوى في حدود نفسها كتقدير باهت للوحاتي، وليست قيمتها بالطبع.. ليست إقرارًا لتراتبية ما تشملني مع آخرين، ذلك لأن لكل لوحة تفردها الخاص الذي لا يخضع لمقارنة أو منافسة مع لوحة أخرى، فضلًا عن أن هذا التقدير الذي يُمنح للوحاتي منفصل تمامًا عن موضوع التفضيلات الحتمي بين لوحة أخرى، فهو تقدير يخلو من الأسس والعوامل التي لم تكن أسرارًا في يوم ما حول الجوائز.. كان بوسع قضيبي وحده أن يفعل ذلك كل مرة، ولكنني كنت أغلف مراقبتي الساخرة لهم بالصمت حتى لا أعطي فرصة لأي منهم أن ينكر هويته كقحبة داخل المساحة الفارغة أسفل كلماتي المختصرة.

عرفت كثيرًا من لبوات الأيديولوجيا سواء كانت سياسية أو دينية.. في الحقيقة كنت أتمنى ألا يكونوا لبوات.. رأيت الأيديولوجيا تحوّلهم إلى لبوات لحظة بعد أخرى بعدما كانوا مجرد أطفال يمكنهم أن يشاركوني التنزه واللعب والتخيّل والشغف والانطواء، وكانوا على فترات متباعدة وفي مواقف محددة يظهرون تزمتهم الساذج، وقليلًا من الهستيريا الباكية المضحكة دفاعًا عن هشاشتهم من وراء الحوائط الهوائية السامة لعقائدهم.. كنت أحيانًا أسايرهم وأدعي أنني أناقشهم وأتحاور معهم وأجادلهم وكانوا يصدقون ـ بحماقتهم المعتادة ـ أنني أفعل هذا حقًا في حين أنني كنت أحاول أن أزحزحهم قليلًا خارج اللبونة كي يعودوا ولو للحظات قليلة إلى اللعب.. كانوا يفعلون هذا وهم مدينين لي بتلك الحرية المؤقتة التي كنت أخرجهم إليها.. بعضهم كان أكثر نزاهة من الآخر واعترف لي وللآخرين بهذا، وبأنهم كانوا يحاولون تقليدي في أسلوب التحدث والضحك وحتى في طريقة الجلوس، ووصل الأمر إلى افتعال شجارات عائلية في بيوتهم كالتي كنت أشعلها في بيتي، بينما كنت أستعين بواحد منهم يمتلك نفس السماجة القيمية القاتلة لأسرتي من أجل أن يحل مشاكلي معها، في حين كنت أعمل طوال الوقت على إحراقها بالسخرية والعنف.. كذلك كانوا يحاولون تقليدي في التمرد على كل شيء ومواجهة العالم بأفكار وتخيلات جنونية، كما حاولوا رسم لوحات مستخدمين ألعابي بالخطوط والألوان والفراغات والأضواء والظلال في كفاحهم لتشكيل حيواتهم وذكرياتهم.. كانوا يحاولون تمرير تواريخهم في تلك اللوحات من خلال تاريخي الشخصي، وكانوا يستوعبون ذلك جيدًا لدرجة أن أحدهم وصف نفسه بالمخصي مقارنة بي، والأكثر إضحاكًا أن كلًا منهم كان يعاير الآخر بأن محاولته لتقليدي مكشوفة أمام أسرته وأصدقائه وبالطبع أمامي أنا نفسي، وحتمًا كان هناك الكثير من التصرفات الانتقامية الفاشلة التي حاولوا أن يثأروا بها من عجزهم أن يكونوا أنا.. كنت أيضا من خلال التظاهر بالمحاورة والجدال مع أفكارهم البلهاء المدجنة التي تختزل شر العالم وخلاصه في يقين مريح من الفقاعات سهلة التفجير؛ كنت أيضًا أحفر فيهم، وأشرّحهم، وألهو بتفاصيلهم بالضبط كمخلوقات من صلصال أتت إليّ بمحض إرادتها، مدعية الصلابة المطلقة فأصبحت إحدى وسائل لذتي هي تفكيكها وإعادة تكوينها بأشكال مختلفة ثم إرجاعها إلى هيئتها الأصلية من جديد دون أن يشعروا بشيء.. كنت أستعمل البوح الخبيث عن ذكرياتي وعملي وحياتي الخاصة في استدراجهم نحو طاولة التشريح واللعب بعدما أتعّمد تثبيت تأكيد زائف لديهم بأنهم يمتلكون معرفة كاملة لا شك فيها عن أسراري، وكان هذا يدفعهم في المقابل بطمأنينة غافلة نحو تعرية محاولاتهم أن يكونوا نسخًا مني، بالرغم من أن ضحكاتي كانت مسموعة بوضوح داخل اللوحات التي كنت أعرضها أمام عيونهم وأتهكم من خلالها على ذواتهم الخرقاء.

كانت النقمة تقود أحدهم دائمًا لاستعراض ما كان يسميه جنونًا أو سلوكًا عدميًا، لا مباليًا في محاولة مضحكة لإثبات ندّيته وهو يبدو كمعتوه متوتر يجاهد للحصول على انتباه ورضاء قاتل متسلسل يجلس متفرجًا على أداءاته التعيسة في هدوء مبتسم، كما كنت أساير ما كان يعتبرها بسذاجة أصيلة وعارية روحًا خبيثة في ذاته حينما كان يلاحقني بطقوس الاحترام والخضوع والمودة البالغة بوصفها أقنعة تتعمّد عدم إخفاء الثقوب التي تُظهر نقيضها المغتل من وجودي.. كنت أساير تلك البلاهة الراسخة متفحصًا الكوابيس التي تحركها، أختزنها، كي أتلاعب بها في الأوقات المناسبة بطرق لا تخطر على أذهانهم فتتكرر مواعيد متعتي حينما أتأمل تأثير النتائج غير المتوقعة لمرحي الملوّن على وجوههم.

كنت أحيانًا أخوض مشاريع مشتركة معهم.. مع لبوات الأيديولوجيا السياسية والدينية، ومن الموتورين لإثبات الندّية معي، المكافحين للتدليل على الجنون والعدمية في شخصياتهم.. كنت أفعل ذلك بمشيئتي، وتوجيهي، وكنت أنهيها كما يقتضي مزاجي الخاص أيضًا.. كنت أفعل ذلك كمحاولة لتحقيق الحلم الطفولي القديم بتكوين مجموعة من المغامرين المشابهة لأبطال القصص البوليسية القديمة.. حتى أُبقي إحدى قدميّ خارجها بينما أتحرك بحماسة شديدة داخلها مستخدمًا القدم الأخرى.. حتى أغادر في اللحظة المناسبة سعيدًا بغنيمتي السرية من التجربة، والتقمص، ومسايرة الأحلام والتدابير والوعود، وبما امتلكه التحرر الأصلي الذي سبق كل خطوة، بعد أن اختبر متعمّدًا الشغف والتصديق وهو يدرك تمامًا أنه يسعى وراء حصيلة من المرح الفردي، لا تحرز إلا بواسطة هذا النوع من الخداع لأولئك الذين سخّرهم لتنفيذ “المشروع الجماعي”.

صادفت في حياتي بعض النماذج المثيرة للاهتمام حقًا، الجديرة بالعرض في البرامج الاستكشافية أو القنوات التي تقدّم أفلامًا وثائقية عن بلاهة الحياة في البرية.. غلام قدمت له سبل المساعدة بإخلاص كامل، وتقديرًا لجهوده المتعددة في الاحتفاء بي؛ يتحوّل فجأة إلى حشرة ناكرة، عدائية، تطلق أزيز الغل تجاهي عبر مسافات بعيدة، متوهمًا بغباء فاخر أنني لن أتمكن من التعرّف عليه.. رجل عجوز، مؤخرة ثقيلة الدم، مضجرة، تدعي الحكمة الأبوية في الحياة والتاريخ والسياسة، وهي ليست أكثر من مؤخرة حين تفكر وتطلق حكمًا على شيء.. يعرف ما يظنها ـ بحماقته الحاقدة ـ أسرارًا لي، رغم أن متعتي الأثيرة هي تسكينها في لوحاتي، وفي المقابل فإنني أعرف عنه كوارث جديرة بأن تدفع كل من يحمل تجاهه أي قدر من الاحترام لأن يبصق في وجهه.. أنهيت صداقتي به بعدما انتهى وقت استخدامه في لوحات كثيرة منها لوحتي العزيزة التي كانت عن المساء الذي جاءني فيه بمومس داخل حديقة عامة ثم ظل يراقب يدي وهي تستمتع بجسدها بعينين يملؤهما الندم واللذة.. قوّاد، للأسف لم يضع حدًا لانعدام الشهامة لديه مع من أكرمه هو وزوجته وأبنائه، رغم أنه لم يكن مطلوبًا منه أكثر من الوفاء بمواعيده الكثيرة التي أخلفها كي يساعدني ـ بخبرته في قاع المدينة ـ على تحريض رموزها الشعبية على الاعتراف أمامي.. شاعر فصحى، يُشعرك دائمًا بأن الابتسامة الرصينة التي تدعي معرفة وفهم كامل للخفايا، والمقترنة بنصف إغماضة لعينيه تحاول إبداء الخبث العميق، وبهز رأس يريد أن يبدو كأنما يختزن خلاصة الحكمة؛ أن هذه الابتسامة إذا ما سقطت عن وجهه فإن بكاءه المتواصل سيصبح عاريًا، مع أن هذه الابتسامة وما يقترن بها، خاصة حينما يتحدث عن صلابته النفسية وقوة شخصيته وإدراكه التام لكل ما يتعلق بالحياة والفن فضلًا عن التحايل السمج للحصول على انتصارات زائفة في معارك نقاشية يتوهمها وحده؛ هذه الابتسامة هي ما تفضح بكاءه المثير للتعاطف حقًا، وحسرته القاتلة على كل ما لم يستطع أن يحققه، خصوصًا حينما يجلس داخل المقهى في لقاءات متباعدة أمام صديقه الجميل.

في مرات نادرة؛ جلست مع بعض أفراد وجماعات الفنانين ونقاد الفن على فيسبوك، الأصدقاء في الواقع أساسًا، أو الذين لم يلتقوا ببعضهم من قبل.. المداومون على تبادل اللايكات والقلوب والمشاركات والتعليقات الودودة والإشادات الترويجية بمختلف نبراتها.. في لحظات المكاشفة النقية كانوا يصارحونني ـ كأنما يتجردون من ملامح ثقيلة ـ بأن مظاهر وعلامات الإعجاب والتقدير العفوية التي يتبادلونها تنطوي في معظم الأحيان على كراهية لسعادة الآخر.. على مرارة حاسدة.. وجع ناقم من عدم الحصول على مكسب مواز في تلك اللحظة.. هذا ما دفعني أحيانًا لإقامة حفلات تهكم جماعي على مسرّاتهم الفيسبوكية؛ ليس فقط بمشاركة الرفاق غير المنتمين للحياة الفنية، وإنما مع فرد أو جماعة من الفيسبوكيين أنفسهم تجاه فرد أو جماعة أخرى غائبة عن لقائنا في ذلك الوقت.

يعلمون أنني كنت بعيدًا دائمًا، ولم أقترب إلا في مرات قليلة وفي حدود معينة حيث لم يكن هناك بُد من ذلك، وأن كثيرًا منهم اعترفوا لي بأمنيتهم لو كانوا مثلي، قادرين على البقاء بعيدًا، وإذا كان بعض منهم ما زالوا مخدوعين بأن هذا الذي يبقى بعيدًا لا يأخذ حقه، فإن عليهم أن يدركوا بأنني حصلت على ما أردته بمعزل عن أي لمعان سهل، أو مُدبّر، أو مختلس من الإكراميات الطائشة لمكان جعله القدر مركز العالم، وأتاح لأبنائه أو القابعين داخله أن يكونوا بثوره المنتفخة.

عرفت من يكتب على فيسبوك تحت وطأة الإحباط الذي يتملكه دائمًا عند مقارنة لوحاته بلوحات الآخرين، خصوصًا من الأصدقاء المقربين له؛ يكتب منشورات مقاومة لهذا النوع من الألم، بغطاء تنظيري، مطعّم بما يتصوّره حس دعابة، فائض بثقل دم لا يعوّضه إفراط اعتيادي في استخدام الوجوه التعبيرية الضاحكة عن أن جميع الفنانين في بلاده ينتجون فنًا أقل أهمية مما ينتجه الفنانون في بلاد أخرى، مختزلًا لوحات أقرانه ـ كطفل يتبرز على نفسه ثم ينحت تماثيلًا من خرائه ليتحدث معها ـ في تحديدات تعميمية قاصرة، فضلًا عن سذاجته في طرحها، وفي الإيحاء بمدلول هذه التحديدات من الأساس.. أي أنه لا يجد مانعًا من أجل ترويض شعوره المذل بالدونية أن يستعمل أكثر الأساليب افتضاحًا لما تضمره، واستجلابًا للشفقة ممن تخاطبه.. بالضبط كأن منشوره الفيسبوكي في الحقيقة مدوّن بهذه الكلمات: (أرجوكم.. طالما أنه لا يمكنني رسم لوحات مماثلة لتلك التي يرسمها هذا أو ذاك فإنني سأضطر لـ “هبد” حكمة سخيفة عن جدوى الفن، وبأننا “جميعًا” لا نرسم لوحات جيدة في بلادنا مثلما يرسم الآخرون خارجها، ملفقًا مبررات ومقارنات تسبب خجلًا للحماقة نفسها.. قد يكون هذا عاريًا حقًا، ولكن من أجل خاطري أخبروني بأنكم تتفقون معي في هذا الهراء).. نفس السبب الذي يجعله يكتب بأنه لا أحد ينتظر لوحات فنان ما داخل الجغرافيا التي ينتمي إليها أكثر من اثنين أو ثلاثة من أصدقائه؛ فهو إما يعتقد بأنه ليس هناك دافع لعمل الفنان سوى “الترقب الجماهيري” للوحاته، وهذا دون شك إثبات لكونه مجرد جيص مجسّد في شكل آدمي، وإما أنه لا يؤمن بذلك، ولكنه مُجبر على كتابة ما يناقض إيمانه لتخفيف إحساسه بالعجز، وهذا دون شك إثبات لكونه مجرد جيص مجسّد في شكل آدمي، يستعرض افتقاره للكرامة.. أما المستوى الأعلى من المهانة الذي ما كنت أتمنى صدقًا أن يصل إليه أي إنسان ـ حتى لو كان جيصًا ـ هو أن يبلغ به الحقد النقدي إلى مستوى الغيرة من القراءات التي يكتبها ناقد عن أعماله هو، وليس أحد آخر، لدرجة أن يشتعل وجهه باحمرار الغيظ المفاجئ حينما يستشهد مقدم برنامج تليفزيوني في لقائه معه بجزء من إحدى المقالات التي كتبها هذا الناقد عن لوحاته، وبدلًا من أن يفتخر بذلك يرد على الاستشهاد بملحوظة متسرعة وجاهلة، مثيرة للشفقة أملًا في التخلص من تعبه، ثم يكتب بعدها أن النقد هراء ـ مثل الفن الأقل أهمية الذي ينتجه الفنانون في بلاده ـ وكأن لوحاته ـ باعترافه الممتن في لحظات أخرى ـ لم تستفد وتكتسب تطورًا اسثنائيًا من ذلك النقد الذي لا يحكم “الكهنوتي”، ولا يفسر “المخصي لخيال المتلقي”؛ وإنما الذي قادها نحو ألعاب تأويلية، غير محكومة، تحرّضها إلهامات متفردة، لم تكن لتصل إليها أو يفكر فيها هو نفسه لولا الناقد الذي فعل بها ذلك.. ينطبق كل هذا على تفسيراته الغبية الناقمة حول توظيف المقولات أو الاستشهادات النظرية في تحليل العمل الفني، أو عن دور الجوائز الفنية العربية في تهميش الثقافة المصرية قبل أن تتحوّل إلى جوائز مرموقة حين يفوز يإحداها، أو على الأقل يصل إلى قائمتها القصيرة، أو حول العبارات الافتتاحية أو المقاطع التصديرية للأعمال الفنية، أو عن التلاعب الانتهاكي المتعمّد بقواعد الفن، المعادلة لأساسيات اللغة، والناجم عن معرفة كاملة بها، أو عن “الأسهم” الواجب استخدامها أحيانًا في القراءة النقدية للوحة، التي لا علاقة لها مطلقًا ـ كما يتصوّر كنطع محترق يستسهل الحكم الساذج عن بذل جهد للفهم ـ بالبساطة أو التعقيد.

كانت إهداءات لوحاتي أو الكتب التي تضمها في حقيقتها محبة لذكريات أو امتنانًا لمآثر فحسب، وليس تقديرًا لقيمة فنية أو ما شابه، أما الإهداءات التي كنت أكتبها حينما أعطي نسخة من عمل لي إلى أحد ـ أي أحد ـ فلست في حاجة للقول أنها سخرية روتينية لا أكثر.

كنت أسعى وراء أن يناقش الآخرون لوحاتي، وكنت أعيد نشر ما يكتبونه من قشور مسالمة بإشادة مبتهجة، وكنت أطلب أحيانًا منهم المقالات الترويضية القاصرة التي كتبوها عن أعمالي حتى أنشرها بنفسي، كما كنت أطلب من دور النشر أن تصدر كتبًا لي، وكنت أطلب عقد معارض وندوات حول لوحاتي التي أحرص على توزيعها، وأنشر صورًا لهذه المعارض والندوات مقترنة بعبارات الاعتزاز الزائفة؛ ليس فقط كمسايرة اضطرارية لمنيكة فنية عامة، حيث لا سبيل لتمرير لوحاتك نحو الحد الأدنى من الرؤية سوى أن تقطع الطرق السخيفة التي يقصدها الجميع، وإنما في المقام الأول لإشباع الرغبة المتصاعدة للوحاتي اللاحقة في التهكم على تلك المنيكة.

كنت أحتقر كل من تعوّد على استخدام أسماء أولئك الذين يُطلق عليهم “روّاد وعلامات” الفن أو النقد باعتبار أن لهم السبق في كذا أو كذا.. ليس فقط لأنه يتغافل بثقة ساذجة عن إمكانية وجود من يكون قد “سبق” بالفعل ولكنه مجهول بالنسبة له، أو لأنه يقدس ما تم الاعتياد على تقديسه، ولكن لأنه لا يجهد نفسه في تحليل السياقات أو الملابسات المتواطئة “غير الفنية” لكل مرحلة تاريخية تحوّل فيها فنان إلى “رمز”، وأعماله إلى “روائع” دون فنانين آخرين.. لا يناقش ماذا يعني “السبق” والريادة” في ضوء آليات الفرز والإقصاء التي يحكمها ما هو سياسي واجتماعي وديني، أي ما هو غير جمالي وإنما وظيفي.

كانت “الحياة الفنية” دائمًا ما تثبت لي أنه لا يكفي أن تكون صحفيًا فنيًا فحسب حتى تنعم لوحاتك بالجوائز، وبالاشتراك الدائم في المعارض الدولية، أو تكون عضوًا منتشرًا في لجان التحكيم، بل يجب أن يكون متأصلًا في نفسك شيء من غريزة القوادة، أو على الأقل استعداد ملائم لاكتسابها، وهي لا تعني مجرد البراعة في تبادل الخدمات، والاستفادة من الفرص والعلاقات التي يرعاها المركز ويضمنها، وتمتد بالضرورة إلى خارجه؛ بل أيضًا القدرة على التبجح الاستعراضي لوهم التفوق، والدفاع عن نزاهة الحياة الناجم عنها.

كنت أحتفظ دومًا بامتنان ساخر تجاه المتلاصين على لوحاتي، والذين حاولوا فيها أن ينتجوا نسخهم الخاصة من جرائمي اللاهية، لاسيما تلك التي تتلاعب بالبورنوجرافيا والتحليل النفسي وشذرات الذاكرة، وكان في التغاضي عن مجرد الإشارة لذلك، جانب من هذا التهكم.. لم أرغب في إعطاء أي منهم فرصة لمحاولة تبرير هذه اللصوصية بأي من الحجج الخائبة والملفقة، والتي يسهل على “المجتمع الفني” الاقتناع بها، الأمر الذي قد يساهم في تزييف وجودهم كنظراء لي.. كنت أشعر بسعادة حقيقية مع كل لوحة لآخر تحمل ظلًا لبصمتي، بل وكنت أكتب عن هذه اللوحة حتى أكشف بكرمي المعهود ودون فضح أو معايرة تلك البصمة التي كان يكافح ذلك الآخر لتجسيدها.

……………..

*جزء من نوفيلا “وصية كلنكسر” ـ قيد الكتابة