أسامة كمال أبو زيد

في حيّ العرب ببورسعيد، حيث البيوت تتكئ على بعضها كما يتكئ الفقراء على بعضهم، وُلد البدري فرغلي في 28 يوليو 1947، لم يكن في فمه ملعقة من ذهب، بل كان على كفّه أثر الفحم، وفي رئتيه رائحة البحر، وعلى جلده عرق الرجال الذين حملوا السفن على أكتافهم قبل أن تحملهم السفن إلى التاريخ. كان حفيد الصعايدة الأوائل الذين جاؤوا يحفرون القناة، ثم استمروا ليحرّروها بدمائهم؛ حفيد الفحّامين والحمالين، تلك السلالة التي تعلّمت باكرًا أن قيمة الإنسان لا تُقاس بما يملك، بل بما يحمله في قلبه من مسؤولية تجاه الجماعة، وأن الناس للناس سند، وأن من لا يكون مع الناس لا مكان له بينهم. في هذا الوسط الاجتماعي تشكّل البدري، وتشرب القاعدة التي ستصير دستور حياته دون أن يعلنها يومًا: إن لم تكن للناس، فلا قيمة لك بينهم.

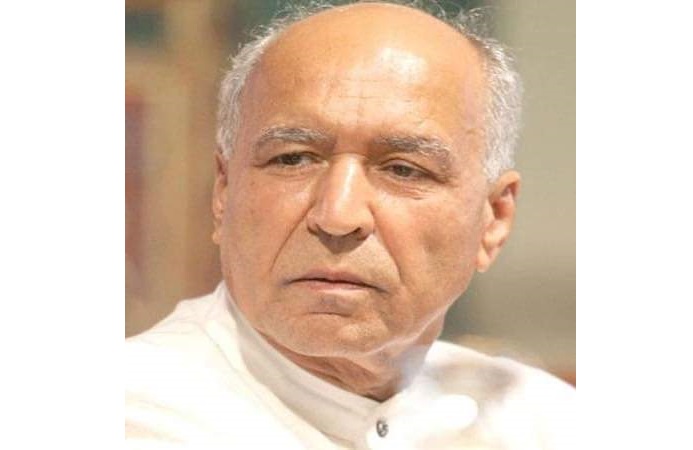

كان نحيلًا، طويلًا كالنخلة، لكن صوته كان يملأ الفراغ حتى وهو يخرج هادئًا؛ صوت أجشّ، عريض، كأن التاريخ نفسه يمرّ عبر حنجرته. طفل في التاسعة يرى مدينته تُقصف في العدوان الثلاثي عام 1956، فيفهم قبل أوانه أن الوطن ليس كلمة في كتاب القراءة، بل نار تحيط بك من كل جانب؛ إما أن تقف في وجهها، أو تحترق خجلًا. ثم جاءت 1967، فسقط سقف العالم على رأس جيله، جيل وُلد على وعود الرخاء وصحا على الكارثة. كثيرون انكسروا، أما البدري فتمسّك بما يمكن تسميته «ذهنية البطل»؛ ليس بطل الانتصار، بل بطل الاحتمال، بطل الوقوف في الصف الأول حتى لو كانت النتيجة خسارة.

لم يُكمل تعليمه بعد الابتدائية، لكن الكتب أكملت ما لم تُكمله المدارس. قرأ عن الثورات، والعدالة، والفقراء، فتسلّل إلى التنظيمات اليسارية السرية في السبعينيات، ثم وجد بيته العلني في حزب التجمع بعد تأسيسه عام 1976. ومنذ تلك اللحظة اختار طريقًا معاديًا للسلطة، ودفع ثمنه كاملًا: دخل السجن إحدى عشرة مرة، وتردّد على ليمان طره حتى صار المكان عنده «الأجمل»، لأنه كان يقرأ ويكتب ويغنّي. وفي عام 1974 سُجن بسبب قصيدة كتبها لابنته الصغيرة وكان يقصد بها مصر، ومنذ ذلك اليوم امتنع عن كتابة الشعر، لا خوفًا، بل التزامًا بنصيحة رفاق السجن.

وفي إحدى مرات القبض على البدري من منزله القديم، كانت مياه الصرف الطافح قد شكّلت بحرًا صغيرًا أمام بوابة العمارة. تأفف ضابط المباحث من الخوض في مياه المجاري بحذائه اللامع، وأمر المخبرين أن يصعدوا إلى شقة البدري ويأتوا بما يصلح جسرًا يعبر عليه «الباشا». صعدوا إلى مكتبته، وعادوا بعشرات المجلدات، صنعوا بها ممشى مؤقتًا فوق الماء الآسن، فعبر الضابط فوق كتب الرجل الذي جاءوا لاعتقاله. مشهد لا يحتاج تعليقًا؛ سلطة تعبر فوق المعرفة، وأحذية لامعة تخطو على الورق، فيما صاحب الكتب يُساق إلى السجن مرفوع الرأس.

عمل عامل شحن وتفريغ في ميناء بورسعيد عام 1965، ومن فوق «تربيزة» في مقهى شعبي بشارع كسرى اعتلى منبر الدفاع عن الناس لأول مرة. هاجم الفساد، وعاد إلى بيته فقالت له أمه الجملة التي صارت وصيته الدائمة: «لو كنت هتتكلم ما تسرقش، وإن كنت هتسرق ما تتكلمش». فاختار أن يتكلم… وألا يسرق.

وفي عام 1972 قرر محافظ بورسعيد آنذاك إبعاد عامل الشحن والتفريغ المشاغب عن مدينته، بسبب إلحاحه المستمر على ضرورة خوض المعركة وتحرير سيناء من دنس الصهاينة. أُبعد الفتى إلى المنصورة، وكأنهم ظنوا أن المسافة تطفئ الفكرة. لكن ما إن وصل حتى انتخبه زملاؤه هناك مسؤولًا عن شباب بورسعيد المهجّرين، فصار البعد جسرًا جديدًا للحضور، والمنفى المؤقت مساحة أوسع للفعل.

ما إن صدرت بيانات القوات المسلحة تعلن عبور القناة وبدء معركة التحرير، حتى تحوّل مقر شباب بورسعيد المهجّرين إلى خلية نحل، لا تهدأ ولا تعرف الانتظار، كأن المدينة كلها نهضت دفعة واحدة داخل هذا المكان. وبعد يومين فقط جاء الاتصال الحاسم من محافظ الدقهلية إلى مسؤول شباب بورسعيد، البدري فرغلي: قاعدة شاوة الجوية بالمنصورة تعرضت لقصف طائرات العدو، والمطلوب فورًا إزالة آثار القصف وتهيئة ممرات الطيران قبل الفجر، لتخرج طائراتنا وتضرب مواقع العدو. لم يتردد البدري لحظة، لم يسأل عن الخطر ولا عن الاحتمال. انخرط مع شباب بورسعيد في العمل كأنهم يعيدون بناء الوطن حجرًا حجرًا، يزيلون آثار القصف عن مطار شاوة العسكري، وتخرج طائراتنا مع الفجر لتدك حصون العدو، فيجنّ جنونه ويعاود قصف القاعدة ثلاثة أيام متتالية، وفي كل مرة كان البدري يعود مع شباب بورسعيد، يزيلون آثار النار، ويمهدون الأرض، ويتركون للسماء طريقها، كأنهم يقولون بالفعل لا بالكلام: نحن هنا، ما دام في الوطن نفس يتردّد.

انتُخب عضوًا في المجلس المحلي عام 1979، ثم فتح له أهل بورسعيد أبواب البرلمان أربع دورات متتالية. لم ينفق مليمًا في الدعاية؛ الأهالي علّقوا صوره على بلكونات المدينة من ورق الجرائد. وكان النائب الوحيد الذي يمكنك أن تجده في أي وقت على مقهى، بدراجته، لم يغيّر جلده، ولم يتعلّم مشية النواب، ظل كما هو: ابن الميناء.

حين عاد الناس من التهجير وبدأت البيوت المنهكة تنهار، نزل السكان إلى الشوارع بالخيام والعشش، أغلقوا المرور كنوع من الضغط على دولة بطيئة الحركة، صمّاء الوجدان. رأى البعض في المشهد فوضى، لكن البدري رآه صرخة بقاء. وفي اجتماع رسمي ضم المحافظ وأعضاء البرلمان وقيادات الحكم المحلي، احتد النقاش وفقدت اللغة الرسمية توازنها، فصرخ المحافظ في وجهه: «مش كتر خيرنا إن إحنا سايبينهم سادين الشارع؟». لم يتردد البدري، وردّ بجملة واحدة أسقطت القاعة في صمت ثقيل: «مش كتر خيرهم هما اللي سايبينكم». صمتٌ كأن طيرًا حطّ على الرؤوس، قبل أن ينفجر الضحك، ويهمس أحد الحضور بدهشة: «يخرب عقلك يا بدري… جبتها إزاي دي؟». وكانت الإجابة، كما هي دائمًا، بسيطة: لما تكون واقف مع الناس.

وكانت فطرته الشعبية تفضح العبث بأسئلة بريئة. حين تقدّم نادٍ بطلب تخصيص أرض لصيد الحمام والطير، وشرحوا له أنها «رياضة» نطلق فيها الحمام ليصطاده اللاعبون، نظر إليهم طويلًا ثم صرخ بدهشته الصادقة: «ليه؟ ما هو في إيدكم… تطيروه وتصطادوه تاني ليه؟!». ضحكوا، وصارت نكتة المدينة، لكن السؤال ظل معلقًا في الهواء، يتجاوز الحمام إلى عبث أكبر: لماذا ندمّر ما هو قائم، ثم نزعم البطولة في إعادة بنائه؟

في التسعينيات، حين كان نائب دائرة العرب والضواحي، داهمت بورسعيد موجة أمطار غزيرة أغرقت عشش القابوطي وابتلعت فرش الناس البسيطة وما تبقى لهم من أمان. لم يقف البدري عند حدود البيان ولا عند عتبة المكاتب، بل عاد من المحافظة بماكينة شفط نقّالي ضخمة، ثقيلة، على أربع عجلات، تحتاج سيارة لجرّها، ولا سيارة في المتناول. عندها فعل ما يفعله نواب الشعب الحقيقيون حين يُختبرون: شمر ثيابه، وضع كتفه إلى جوار العمال، ودفع الماكينة بيديه في الشوارع الغارقة حتى وصلت إلى القابوطي، لتسحب الماء من بيوت الناس، وكأنها تسحب معهم شيئًا من القهر، وتعيد لهم، ولو مؤقتًا، القدرة على الوقوف من جديد.

وفي مجلس الشعب لم تكن معاركه قاصرة على حدود دائرته. من بين القضايا التي تبناها، مشاكل وحقوق زراع القصب في الصعيد. وقف تحت القبة مدافعًا عنهم بقوة، ما أغاظ نائب الوطني العتيد ورئيس جمعية زراع القصب عبد الرحيم الغول، الذي قال بحدّة: «وإنت مالك يا بتاع بورسعيد بالقصب، وإنت لا بتزرعه ولا بتحصده؟». فجاء رد البدري سريعًا، ساخرًا وحادًا: «أيوه ما بزرعوش… بس بمصّه». ضجّ المجلس بالضحك، وازداد الغول غيظًا، وبقيت الجملة شاهدًا على نائب لا يعرف الحدود الجغرافية للعدالة.

وكان يعرف أن الجرأة وحدها لا تكفي، فصار تلميذًا مجتهدًا قبل كل جلسة، يذاكر القضايا كما يذاكر طالب قبل الامتحان، يسأل ويتعلم وينصت. لذلك لم تكن كلماته تحت القبة صرخات، بل معرفة. في أوائل التسعينيات، ومع بدء تنفيذ برنامج الصندوق في حكومة عاطف صدقي، وقعت في يده وثائق «سرية للغاية». لم يساوم، وفاجأ بها الحكومة تحت القبة. ارتبك رئيس الوزراء، وتلجلج، وحين حاول رئيس البرلمان إنقاذه بسؤال شكلي عن صحة الوثائق، جاء الرد العصبي: «آه، حقيقية… ومش عارف جابها منين، دي مفروض وثائق دولة سرية». في لحظة واحدة تحوّل السؤال من مضمون الكارثة إلى مصدر الورق. هكذا كان البدري: لا يكشف المستور فقط، بل يربك آلية الإخفاء ذاتها.

كان يعيش في الشارع، ومقره الدائم مقهى سمارة. هناك تُدار السياسة، وتُولد المواقف، وتتراكم الحكايات. تسأل أي سائق عنه فيدلك على القهوة. هاتفه يرن مئات المرات يوميًا من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل، وعندما يعود إلى بيته لا يفكر إلا في سؤال واحد: هعمل إيه بكرة؟ لم يكن يسكن بيتًا، بل كان يسكن الناس.

وبعد خروجه من البرلمان لم يخرج من المعركة، بل انتقل إلى جبهة أخرى: أصحاب المعاشات. أسس نقابتهم عام 2008، ثم اتحادهم عام 2013، وخاض معركة العلاوات الخمس في المحاكم حتى حكمت الإدارية العليا لصالحهم في مارس 2018، واهتزت جدران المحكمة تصفيقًا. صار يُعرف بـ«بطل المعاشات»، لكنه كان يرى نفسه مجرد عامل يؤدي واجبه.

وفي عام 2012، أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي للتسجيل مع الإعلامي وائل الإبراشي، تعرّض لاعتداء جسدي من أتباع حازم أبو إسماعيل، رغم علمهم بظروفه الصحية. روى الواقعة لاحقًا بروحه المرحة، وقال إن المعتدين كانوا «في حجم كتيبة كاملة»، ثم طمأن الجميع، مؤكدًا أنه ماضٍ في طريقه، ولن يتراجع عن شعاراته الأولى: عيش… حرية… عدالة اجتماعية… وكرامة إنسانية. والمفارقة التي لا تحتاج شرحًا أن سجله شهد له بمنع تداول الخمور في بورسعيد، بينما أبقاها من ادّعوا احتكار الفضيلة.

وفي عام رحيله، 2021، دخل البدري فرغلي مستشفى آل سليمان بعد إصابته بجلطة في الساق، وأُجريت له جراحة عاجلة، لكن روحه لم تدخل الغرفة معه؛ ظلّت معلّقة بالخارج، بالشارع، بالناس، وبالأسئلة التي لم تُغلق. وفي صباح اليوم التالي، والجسد لا يزال تحت وطأة الألم وآثار المشرط، أصرّ على السفر إلى القاهرة لحضور جلسة محكمة القضاء الإداري التي كانت تنظر دعوى تفسير حكم ضم العلاوات الخمسة. وعندما جاء موعد شهادته، تقدّم نحو منصة القاضي متكئًا على مرافقه، يتحامل على قدم لم تبرأ، وعلى وجع لم يأخذ حقه من الراحة. وحين سُئل عن حالته، جاء الرد بأن الجراحة أُجريت بالأمس فقط، فكان التعجب والعتاب، لكن البدري كان قد اختار منذ زمن ألا يكون حيث يسمح الجسد، بل حيث يجب أن يكون الموقف. بعدها رحل الجسد وبقي الصوت؛ صوت الفقراء الذي لم يتعلّم الهمس، ولم يعرف طريقًا إلى المساومة. رحل ابن الميناء، لكن الميناء ما زال يردّد خطاه، وكأن المدينة تعلّمت منه درسها الأخير: أن الأشجار الكبيرة تموت واقفة، وأن تكون مع الناس… هو الشكل الوحيد النبيل للخلود.