رحاب لؤي

في طريق العودة من سفر طويل، كانت الجبال والرمال على الجانبين تمارس مهمتها في امتصاص قلق المدينة من خلايا جسدي، أنظر إلى الأفق الممتد المهيب، فلا تصطدم عيني بشيء، براح على مد البصر، يطفئ النيران في صدري، والسأم الذي صبغ روحي حتى صارت بلون كتل الإسمنت المنتشرة في كل مكان.

في تلك السفرة، لم أكن أفكر بالوجهة، وإنما بالطريق، كنت بحاجة لمد عيني وقلبي دون عوائق، لكن أمرا واحدا لم تكن كل تلك المساحات الشاسعة بقادرة على حسمه داخلي، فبقي عالقا كغصة، تصعد وتنزل بحلقومي، كلما ابتلعت ريقي، أو حاولت تناول الطعام، من المخطئ حقا فيما جرى؟

***

اليوم 1.1.2001

الساعة 6 صباحا

أنا الآن في أتوبيس، ألصق وجهي بالنافذة الزجاجية غير مكترثة بمن ألصق وجهه فيها قبلي، توقفت عن عمل حساب لأمور مثل الميكروبات والجراثيم.

بكيت، ضحكت، سافرت، ركضت، أُنهكت، وما زال شعوري بالخذلان مستمرا، أعلم أنه شعور طفولي، لكن بعض المشاعر تبقي غير خاضعة لأي من العقل أو المنطق، أو محاولات التفكيك والفهم، فحتى لو تفهمنا والتمسنا الأعذار ورأينا الصورة بعيون الكبار، تبقى عيوننا مجرد عيون طفل غاضب، يركل الأرض بأقصى ما لديه من طاقة، ويصرخ من أعماق روحه، بكل صدق، لأنه لم يحصل على مراده.

قيل لي إن الكتابة تساهم في التنفيس عن الغضب، وتحجيم الأمور التي تبدو كبيرة، وهي ليست كذلك في الواقع، حسنًا، أنا غاضبة ومحبطة وأشعر بنيران تتقد في صدري ولا أدري ما الذي يجب عمله؟

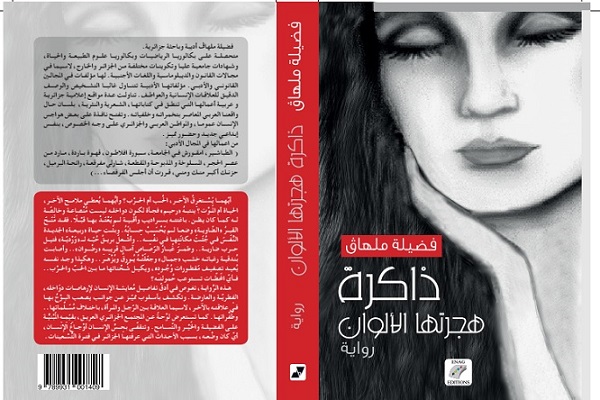

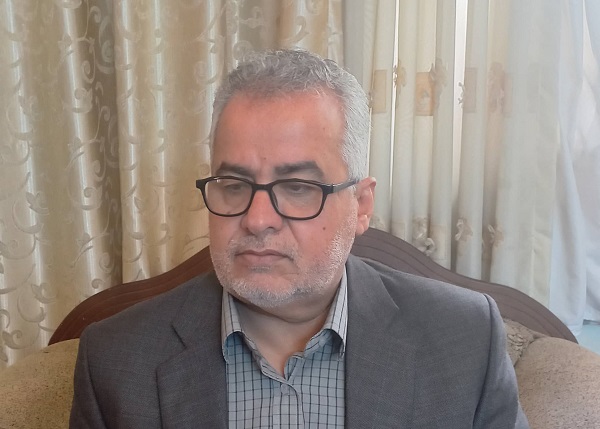

الكثير بداخلي كنت أتمنى أن يعرفه ذلك الرجل ذو العوينات السميكة، وكنت أخشى أن يعرفه أيضا، فلست بالنسبة له سوى رقم وسط آلاف القراء الذين يقفون بالطوابير لأجل الحصول على توقيعه مع ابتسامة طيبة من وجهه الذي يشبه البحر الرائق، مجرد كتاب آخر مباع في قائمة مبيعات كتبه، لم ولن يسمع عني أبدا، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لي على الإطلاق، لست عابرة، ولست عادية، ولست رقمًا، الأمر أبعد من ذلك بكثير جدًا، لكن من يعلم؟ خاصة بعد ما جرى في ذلك اليوم.

أذكر ذلك الصباح قبل 10 سنوات، حين استيقظت من النوم مع حماس شديد، لأنه اليوم الموعود، موعد ندوته المنتظرة، كنت قد بدأت القراءة له قبل ذلك التاريخ بأربع سنوات، وحدث أن صرت أسيرة ذلك الرجل الذي يعلم جيدا، كيف يعبر عن أدق الأمور بشأني وبشأن قلبي وما يدور برأسي، من أين له بكل هذا، لم أكن قارئة من قبل أصلا، كما لم أكن من رواد الفعاليات الثقافية حتى صادفت ذلك الرجل على الورق، فقررت أن أذهب إليه مع أول فرصة تسنح لي:

“أنت غبية”

وقفت أمام المرآة ووجهت الحديث إلي، ثم وجدتني أرد على ما أقول:

“لماذا؟”

“ماذا تنتظرين؟ ماذا تريدين؟ لماذا ستذهبين..أصلا ما توقعاتك أيتها البائسة من زيارة مماثلة”

“لا أعلم.. فقط أريد أن أذهب إلى هناك..أن أراه عن قرب”

***

في ذلك الصباح ارتديت ملابسي الشتوية الثقيلة، كان حفل توقيعه داخل معرض الكتاب وكانت تلك هي المرة الأولى في حياتي التي أزور فيها معرضا للكتاب، لذا كان شعوري بالإثارة مضاعفا، داخل الأتوبيس المكتظ، وقفت أبدل قدما بأخرى حتى وصلت أخيرا، وحين نزلت ورأيت مشهد الكتب الممتدة أمامي شعرت أنني في مكان أنتمي إليه، وقفز قلبي من موضعه حين وصلت إلى مقصدي في تلك الصالة التي كانت تحمل بالخارج لافتة طولية لصورته مع كتبه.

استغرقني الأمر وقتا ليس بالقصير كي أتجرأ على الدخول، كنت أحمل في جيبي الأيسر خطابا ورقيا، علمت أنني لن أقدمه له، ولم أدر لماذا حملت أول خطاب ورقي في حياتي إلى حيث سأرى الذي لم يُرسل إليه للمرة الأولى، كان الأمر مربكا جدا، ومخيفا أيضا، على بعد أمتار قليلة من الرجل الذي تمنيت رؤيته لسنوات، كنت أقف مترددة هل أتقدم أم أعود، فحبي وإجلالي أكبر من الكلمات، ليس الجميع أهلا لحبنا، كنت أخشى على ذلك الشعور الطيب بقلبي، أن يكسره تصرف سخيف، أو تجاهل، أو حتى تعامل لا يليق بحجم الغلاوة، كدت أبكي، حين توقفت قدمي عن الحركة، لم يسعفني عقلي بقرار، هل أتقدم أم أعود، لكن الشوق بقلبي كان أكبر من الخوف، لذا تقدمت.

هناك، وما إن دلفت حتى أصابني الهلع، من هؤلاء!

وقفت بين الحشد أرمقك بانبهار، يومها أدركت للمرة الأولى أنني لست الوحيدة المأخوذة بكتابتك، لست الوحيدة التي تعرفك، ولست الوحيدة التي تسابق للحاق بموعد توقيعك، رأيت ذلك الشغف على الوجوه فتراجعت للخلف، لست وحدي !

في البداية كانت صدمتي كبيرة، لا أدري من أين أتيت بفكرة أنني وحدي من تقرأ لك، وحدي من تصنع عالمها وتمدها بالكثير، وحدي كليًا كما هي الحال على أرض الواقع، ابتلعت الأمر ووقفت في الطابور الطويل بانتظار الوصول لك، وحين وصلت قابلتني بابتسامة من يعرفني منذ آلاف السنين، ابتسامة ألفة وود، وذوق يليق برجل مثلك، حتى أنك لم ترفض أن ألتقط لنا صورة، صورة تجمعني أنا وأنت، وصدقني أنا لم ألتقط صورا لي مع أحد من قبل، فلا أحد على هذه البسيطة أغراني بأن أملك صورة لنا معا.

انتهى وقتي القصير، حصلت على التوقيع والصورة، والابتسامة، وحل دور التالي، لكنني لم أرحل كما رحلوا، جلست هناك بعيدا، قبالة الصالة، أحملق في بابها، وأنتظر، لحظة خروجك.

حسنا لقد فعلت، خرجت لكنك لم تكن وحدك، كنت تتأبط ذراع ابنتك، تراجعت للخلف أكثر، اختبأت بين السيارات، كي لا تراني، أعلم أنني غبية، فلو أنك رأيتني، لما عرفتني، بالتأكيد لم تحفظ شكلي، لا أدري حقا لماذا اختبأت، ربما مني، رأيتك ترحل بصحبتها، تربت على كتفها، تقبل رأسها، قبل أن تركبا معًا السيارة، في طريقكما للخروج من هناك، كنت تحمل الكثير من الكتب، وظللت أراقبك وصغيرتك حتى اختفيتما عن الأنظار، أما أنا فقط رحلت مُحمَّلة بحزن كبير، حقدت عليها، اكتأبت، جلست على الرصيف أتأمل السيارة تبتعد بينما رغبة عارمة في البكاء تجتاحني “لست أبي وحدي كما اعتقدت”.

أعلم أنك تظنني مخبولة، كما يلتقط الآباء الراغبون في التبني صغارهم، لا أدري لماذا لا يتم منح الصغار الراغبين في “التأبي” أو ربما “التأمي” مساحة لاختيار بديلا من دور العجزة والمسنين؟ أو ربما “دار الحياة” بكل ما فيها من شخصيات تليق بأن تكون آباء رائعين وأمهات عظيمات..

يحدث هذا يا عزيزي ولكن في الخيال، وقد اخترت واصطفيتك أبا لي، أنت لا تعلم، بكل تأكيد، لكن هذا ليس ذنبي!

غيرة عنيفة تشبه تلك التي تجتاح صغيرًا يرى شقيقه للمرة الأولى، ينال الاهتمام الذي اعتاد أن يحوز، كيف؟ ولماذا! أنت أبي، أبي وحدي وستظل كذلك، هكذا تحاشيت حضور أي حفلات توقيع لاحقة، تحاشيت رؤيتك، مزَّقت الخطاب، وقررت ألا آتيك مرة أخرى سوى على الورق، اكتفيت بذلك الخيط الواصل بين أب وابنته بين دفتي كتاب في علاقة لا يعلم فاعلها الرئيسي شيئًا عن تفاصيلها.

في أيام الصيف الحزينة، خلال الإجازات الطويلة التي قضيت أكثرها بلا أصدقاء كنت أنت صديقي، في المدرسة أيضًا لم يكن ثمة أصدقاء، من المكتبة وإليها كنت أقطع الطريق إليك، أتخطف ما تكتب قبل أن يصل إليه غيري، كنت أنانية جدًا فيما يتعلق بكتاباتك، لكنني أعتذر منك فقد مسحت صورتنا، لم تكن ذات معنى، رجل لا يعرف شيئا عن فتاة تراه ركنًا أساسيا في حياتها، أي علاقة مختلة تلك؟ كيف يمكن أن نقول لأحدهم أننا نحبه فيستقبلها بالطريقة التي نقصد، من دون إفراط في التفسير، أو تفريط في الشعور؟

“مات الكاتب المشهور في حادث سير مفاجئ” جاءني نبأ وفاتك منتصف الليل، لم أدر ما الذي يجب عمله، كنت أختنق يا أبي، بطريقة مرعبة، لم أعد طفلة، لم أعد شيئا، هكذا سارعت إلى أقرب محطة حافلات، وارتدت واحدة قادرة على الذهاب إلى أبعد نقطة، لماذا؟ حقا لا أعلم !

أنا الآن على الطريق، واحد من الطرق التي مت فيها، لن أحضر جنازتك ولن أكون جزءا من عزائك، أنا من يحتاج إلى العزاء، لا أدري لماذا الآن بعد كل تلك المساحة التي قطعتها على الطريق في تأمل الجبال والرمال والمساحات الفارغة، أنخرط في بكاء غير مسبوق..

لم أعتد البكاء في أعقاب أحداث الوفاة، لأنني لا أستوعبها من الأساس، لماذا أبكي، أخبرني ! كيف فاجأتني أعصابي برد فعل كهذا، لا إرادي ولا عقلاني بالنسبة لي على الأقل..

***

اليوم .. يوم ككل يوم لا أرغب في معرفة رقمه أو موقعه في التقويم…

ظللت هائمة ليومين، تبدو حياتي عادية، لكنها ليست كذلك، كلما تذكرتك تدمع عيناي، وأشعر بالفقد من جديد، لا أحتمل فكرة عدم وجودك، فجأة تذكرت أن ثمة صورة تجمعنا معًا، فتشت كالملسوعة عن تلك الصورة الوحيدة التي جرى التقاطها على عجل، لكنني تذكرت أيضًا أنني مسحتها بينما أبكي وأقسم أنني لن أقرأ لك مرة أخرى.. كنت كاذبة، ربما الآن، والآن فقط يمكنني أن أكتب لك كما أريد، وعما أريد، ربما -يا أبي الورقي- حان دوري كي أكون أنا الكاتبة، ذلك إرثي منك ولو لم تورثه لي!