حميد عقبي

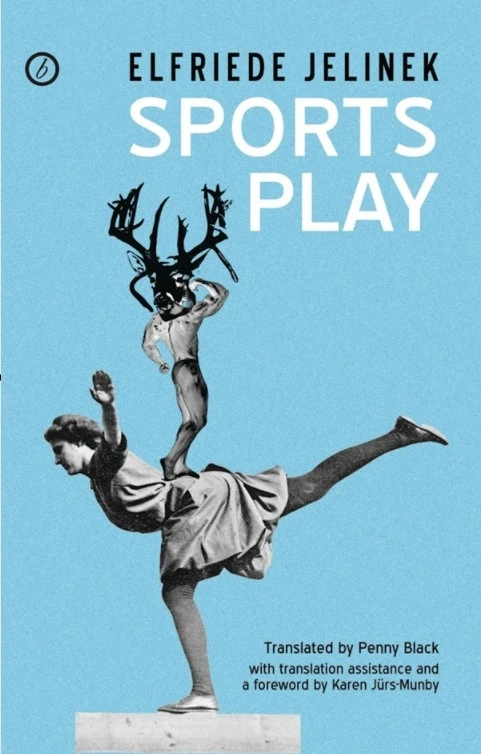

تُعد مسرحية «الرياضة» للكاتبة النمساوية الكبيرة إلفريده يلينك واحدًا من أكثر النصوص المسرحية الأوروبية استفزازًا وجرأة في تفكيك الواقع المعاصر المعاش بكل مفاجآته وصعقاته. فهي لم تكن مسرحية عن الرياضة بوصفها نشاطًا تنافسيًا أو احتفاليًا، لكننا مع نص نقدي حاد يرى في الرياضة مرآة مكثفة للعنف الكامن في المجتمعات الحديثة، وللصلة الخطرة بين الجماهير، السلطة، الجسد، والحرب. هنا يتحول الملعب إلى ساحة قتال، والجمهور إلى كتلة مشحونة، والجسد الرياضي إلى أداة استعراض وهيمنة.

يرى الصحفي والكاتب المسرحي النمساوي سيمون ستيفنز أن مسرحية «الرياضة» عمل استثنائي، لأنها في آنٍ واحد مضحكة، وحشية، ساخرة، وجميلة. وقد أجرى ستيفنز حوارًا مهمًا مع يلينك يساعدنا على فهم رؤيتها، خصوصًا حين نقرأ هذا النص في زمن البطولات الكبرى والأولمبيادات العالمية، حيث تتكثف المشاعر القومية ويعلو صوت الجماهير.ومن هنا، يبدو النص شديد الراهنية، وكأنه يكتب حاضرنا لا ماضينا.

مسرحية «الرياضة» نص يحلّق لأنه، كما تقول يلينك، منحوت من مادّة الإيمان والخوف معًا، أو من خيبة الأمل حين يتحول الحلم الإنساني إلى آلية إقصاء وعنف. الخوف هنا ليس مجرد إحساس فردي،إننا اليوم نعيش هذا الخوف الوحشي الذي ينزلق بنا جميعًا إلى ما بعد الإنسانية، إلى عالم تتراجع فيه القيم لصالح الغريزة، وتعلو فيه مظاهر القبح المقنّعة بالمتعة واللعب.

فكرة المسرحية:

«الرياضة» تقول إن ما نراه لعبًا واحتفالًا هو في العمق تدريب يومي على الطاعة والعنف، وإن الحشود التي تهتف في الملاعب هي نفسها القابلة للتحول إلى جموع حرب، حين تُحرَّك بالغريزة، لا بالعقل. بهذا المعنى، تقدم يلينك مسرحًا يصدم ويكشف ما نعيشه بالفعل.

يلينك المهووسة بالعدالة والسلام

يمثل حوار إلفريده يلينك مع سيمون ستيفنز مدخلًا بالغ الأهمية لفهم مشروعها المسرحي بوصفه كتابةً ضد الامتثال، وضد السرديات المريحة، وضد تحويل الفن إلى ترف جمالي منزوع المخالب. وكشفت يلينك عن رؤية مسرحية تقوم على الشك، والعدالة، والقلق الحضاري، حيث لا يُستخدم المسرح للترفيه أو التهدئة، ولكن لأنه أداة قادرة على كشف وفضح البنى الخفية التي تحكم العنف، الجماهير، السلطة، واللغة ذاتها.

تنطلق يلينك من مسرحية «الرياضة» كمثال مركزي على هذا التفكير، إذ ترى أن الرياضة لم تكن في أي يوم نشاطًا بريئًا أو احتفالًا جسديًا محضًا، بل وُظِّفت واستخدمت كآلية لشحن الجماهير وتفريغها، ومختبرًا مصغّرًا لعلاقات الحرب.

القارئ للنص سيجد قوة تقنية وجمالية لدى يلينك، وبراعتها في ربط استعارات الرياضة باستعارات الحرب، مستشهدة بانفجار العنف في يوغسلافيا السابقة الذي بدأ من مباراة كرة قدم مشحونة قوميًّا. الرياضة، في نظرها، يمكن أن تكون سلامًا أو حربًا، وهي «مقياس غايغر للحضارة» يكشف لحظات التسارع والانفلات.

في صلب هذا التفكير، تعرّف يلينك نفسها بأنها «مهووسة بالعدالة»، وتؤكد أن كتابتها تنحاز دائمًا لمن نالوا نصيبًا غير عادل من عنف التاريخ والمجتمع. هذا الانحياز لم يكن من أجل تقديم مسرح عبر خطاب أخلاقي مباشر، لكنها تفننت في تفكيك اللغة عبر اللغة نفسها، لأن القهر – كما ترى – يسكن اللغة قبل أن يتجسد في القوانين أو السلاح. لذلك نشعر أن شخصياتها ليست أفرادًا نفسيين تقليديين، بل «واجهات لغوية» تتصارع فيها أصوات التاريخ، والسلطة، والرغبة، والذاكرة.

فعل صوتي موجَّه إلى جماعة

تميّز يلينك بوضوح بين المسرح والنثر، وترى أن المسرح لا يروي أو يوصف، بل يتكلم. إنه فعل صوتي موجَّه إلى جماعة، لا سرد موجَّه إلى فرد. ولهذا تخلّت منذ زمن عن الحوار التقليدي، مفضّلة المونولوجات المتعددة الأصوات، تاركة عنصر الزمن والإيقاع للمخرجين والممثلين. النص، في تصورها، ليس «نسخة نهائية»، بل عرض مفتوح، لا يكتمل إلا بالفعل الجماعي فوق الخشبة.

ترفض يلينك التخطيط المسبق، وتكتب بدافع الغريزة، معتبرة أن النص كائن حي يقود كاتبه وليس العكس. وهي لا تفكر في الجمهور أثناء الكتابة، لكنها تدرك أنها تسلّم نصها في النهاية إلى جماعة، حيث يُعاد تشكيله وتفجيره من جديد. المسرح، في هذا المعنى، ليس ملك المؤلف، بل ثمرة عمل تشاركي.

تكشف هذه الرؤية عن مسرح يرى الواقع الأوروبي المعاصر بوصفه فضاءً هشًّا، مهددًا بعودة القومية المتعصبة للون والأصل والجنس، والعنف الجماهيري، وتفريغ المعنى الإنساني عبر الاستعراض.

إذن يمكن أن نفهم بأن مسرح يلينك لا يقدّم حلولًا، لكنه يتفنن ويبرع في فضح الآليات اللاإنسانية، ويترك المتلقي في منطقة قلق منتج. إنه مسرح الصدمة اللغوية، لا لإحداث الدهشة، بل لاستعادة السؤال الأخلاقي في عالم يتجه، بصمت، نحو ما بعد الإنسانية.

وقد تم هذا الحوار مع إلفريده يلينك في مايو/أيار 2012، ونُشر في لندن بمناسبة العرض الأول باللغة الإنجليزية لمسرحية «الرياضة». أجرى الحوار سيمون ستيفنز، وهو كاتب مسرحي وصحفي بريطاني بارز، عُرف باهتمامه بالمسرح السياسي والتجريبي المعاصر.

نص ما بعد درامي بامتياز

يمكن النظر إلى مسرحية «الرياضة» (1997) لإلفريده يلينك بوصفها أحد أكثر نصوصها كثافة وراديكالية، ليس لأنها اشتغلت على الرياضة كفكرة وموضوع وثيمة، بل لأنها اتخذت منها مدخلًا لتفكيك آليات أعمق تحكم الجسد، الجماهير، والسلطة في أوروبا المعاصرة. نحن هنا أمام نص ما بعد درامي بامتياز، تتلاشى فيه الحبكة التقليدية والشخصيات المحددة، لتحل محلها تدفقات لغوية، جوقات من الأصوات، وخطابات متداخلة تشبه ضجيج الملاعب، لكنها في العمق تكشف عن تاريخ طويل من العنف المقنّع.

الرياضة في هذا النص ليست لعبة ولا احتفالًا جماعيًا بريئًا، بل أداة تنظيم وضبط، تُستخدم لتدريب الجسد على الطاعة، وتسليعه، وتحويله إلى مورد قابل للاستثمار والاستهلاك. الملعب يتحول إلى مسرح حرب رمزي، والجمهور إلى كتل قابلة للشحن، بينما يُختزل الرياضي إلى جسد وظيفي منزوع الفردية. وبهذا المعنى، تمكنت يلينك من فضح الاستمرارية الخفية بين ثقافة الترفيه الحديثة والذاكرة الفاشية الأوروبية، حيث لا تختفي النازية، بل تعيد إنتاج نفسها بأقنعة جديدة مبتكرة تجعل العنف مبهجًا وضروريًا.

اعتمدت يلينك تقنيًا على استعادة الجوقة الإغريقية، لكنها عملت على تفريغها من بعدها الطقوسي القديم لتجعلها جوقة إعلامية/رياضية، تكرر الشعارات، الأخبار، والأكاذيب، وتغذي العنف، في محاكاة دقيقة للخطاب الجماهيري المعاصر.

ولو تأملنا لغة النص سنجد أنها هنا ليست من أجل أن تعمل كوسيلة للتواصل، بل تتحول إلى ساحة وفضاء صراع؛ تُفكك من الداخل عبر التكرار، التلاعب، والسخرية السوداء، لتكشف هشاشتها وقدرتها على إنتاج العنف.

سنشعر أن صدمة هذا المسرح ليست بصرية أو جسدية محضة، بل إن الأكثر قوة ودهشة أننا نعيش داخل صدمة معرفية، تضعنا أمام مرآة لغوية تفضح ما تعودنا وألفنا قبوله.

يلينك، المهووسة بالعدالة، تؤكد في مناسبات عدة أن المسرح بالنسبة لها فعل جماعي وليس خطابًا تعليميًا أو وعظيًا. وهي تعترف بأنها لا تخطط للنص، بل تتركه يقودها، وترفض فكرة «المسرحية المحكمة الصنع» لصالح نص يُقال ويُفجَّر على الخشبة. الرياضة، في رؤيتها، استعارة مكثفة للحرب وللاوعي الجمعي، وكأنها تكتشف مقياسًا يشبه مقياس غايغر، يكشف لحظات الانفلات والخطر، لكن هنا لكشف إشعاع العنف المدمّر لإنسانيتنا، والذي ينشط بقوة تدميرية مرعبة تهدد بسحق الإنسانية.

بهذا كله، تبدو «الرياضة» كأنها نص يكتب حاضرنا الأوروبي المعاش حاليًا: عودة العنصرية، الفاشية الجديدة، والعهر السياسي الذي يختبئ خلف المتعة الجماهيرية.

في الختام نستنتج بأن مسرح يلينك لا يقدّم حلولًا حلمية تخديرية أو وعظية، لكنه يعرّي الأقنعة، ويحتج منددًا بأن الصمت أمام هذا العنف هو الشكل الأخطر من المشاركة فيه.

إلفريده يلينك ومسرح المقاومة اللغوية

نصل في ختام هذه القراءة إلى أن مسرح إلفريده يلينك لا يمكن اختزاله في كونه تجربة مسرحية صادمة أو كتابة راديكالية جدلية فحسب، لكنه أكبر من ذلك، فهو مشروع فكري وجمالي طويل النفس، اشتغل على تفكيك اللغة كأداة سلطة، وعلى فضح العلاقة المعقدة بين الجسد، الجماهير، العنف، والتاريخ الأوروبي المثخن بالعنف والاستعمار.

وإن ما يميز يلينك أنها لم تسعَ يومًا إلى إرضاء الذائقة السائدة، ولم تنخرط في المسرح بوصفه منتجًا ثقافيًا استهلاكيًا، بل بوصفه مساحة مقاومة وتجريب، وفعلاً أخلاقيًا ومعرفيًا في آن واحد.

حازت إلفريده يلينك على جائزة نوبل للآداب عام 2004، ولم يكن هذا الفوز تتويجًا لمسار أدبي تقليدي، بل يمكن أن نفهمه بوصفه اعترافًا عالميًا بصوت مزعج، متمرّد، لأنه صوت يصرّ على كشف ما تحاول المجتمعات إخفاءه تحت طبقات الخطاب الرسمي والترفيهي. في النمسا وألمانيا، أثار مسرحها جدلًا واسعًا، وواجه رفضًا وهجومًا عنيفين في مراحل كثيرة، لكنه في الوقت نفسه فتح أفقًا جديدًا لأجيال من المسرحيين والكتاب، خاصة داخل تيارات المسرح ما بعد الدرامي، والمسرح السياسي النقدي، حيث صارت اللغة نفسها مادة العرض والصراع.

إذن فإن تأثير يلينك يبدو واضحًا في اشتغال المسرح المعاصر على التفكيك، الكولاج، تعدد الأصوات، وغياب البطل المركزي، مقابل حضور الخطاب والذاكرة الجمعية.

ما الذي نتعلمه من هذا المسرح؟

نتعلم أولًا أن الصدمة ليست غاية، بل هي وسيلة للمعرفة، وأن تفكيك القبح ضرورة أخلاقية ولا يجب أن يُفهم بوصفه ترفًا جماليًا أو وسيلة لحصد جوائز المهرجانات. الشيء المهم الذي يجب أن نتعلمه هو أن المسرح يمكن أن يكون مساحة مساءلة وليس فضاءً تصالحيًا وتوافقيًا بين الثيمات والتقنية والرقيب، وأن الجمال قد يولد من العنف حين تتكشف كل عناصره ومظاهره، وليس حين يُجمّل أو يُستغل لجعل الديكتاتورية رومانسية والعنف قدرًا يجب أن نستسلم له.

كما أننا يمكننا أن نتعلم أن مواجهة الفاشية الجديدة والعنصرية والعنف الجماهيري تبدأ من اللغة، من كشف كيف تعمل، وكيف تُعيد إنتاج الطاعة والهيمنة.

للأسف، يبدو المسرح العربي بعيدًا إلى حدّ كبير عن تجربة يلينك. فما زال رهين الكلاسيكيات الإغريقية، أو أسماء أوروبية وأمريكية قليلة مكرّسة، بينما تغيب الأصوات المتمردة التي تعارض المنطق الاستهلاكي والزخارف الجمالية المصطنعة. نادرًا ما تُدرَّس تجارب مثل يلينك، أو يُنظر إليها بوصفها أدوات نقدية حية يمكن الإفادة منها في قراءة واقعنا العربي المأزوم.

ربما يجب علينا أن نعيد اكتشاف تجربة يلينك عربيًا، ليس كعنصر تنويع أو ترف ثقافي، ولكن لأن ثمة ضرورات تحتم علينا إعادة فهم المسرح؛ فهو ليس احتفالًا بالشكليات، بل ساحة مواجهة مع الواقع، ومع أنفسنا، في زمن تتكاثر فيه الأقنعة وتُعاد فيه إنتاجات العنف بأشكال أكثر نعومة وخطورة، عنف قد يبتلع بلداننا ومستقبل أجيالنا القادمة.

إلفريده يلينك

إلفريده يلينك لا تزال إلى يومنا هذا واحدة من أكثر الكاتبات الأوروبيات حضورًا فكريًا، رغم ابتعادها الجسدي شبه الكامل عن الفضاء العام مؤخرًا. وُلدت عام 1946 في النمسا، وفازت بجائزة نوبل للآداب عام 2004، تقديرًا لمشروعها الذي فكك اللغة والسلطة والعنف الذكوري والقومي بمنهج راديكالي فريد.

خلال السنوات الأخيرة، لم تتوقف يلينك عن الكتابة، لكنها غيّرت شكل حضورها. فهي تعاني من اضطرابات قلق حادة تمنعها من حضور العروض أو الظهور الإعلامي، إلا أنها واصلت نشر نصوص مسرحية ومقالات سياسية عبر موقعها الشخصي، تناولت فيها صعود اليمين المتطرف، العنصرية، أزمة اللاجئين، الرأسمالية المتوحشة، والحروب الجديدة في أوروبا والعالم. من أعمالها المتأخرة نصوص مسرحية سياسية قصيرة، وكتابات تدخل في ما يشبه “المسرح النصي المفتوح” الموجّه للقراءة والأداء معًا.

اليوم تُقرأ يلينك وتُعد بمثابة إحدى الوجوه والضمائر الحية للثقافة الأوروبية، كاتبة تواصل كتاباتها من العزلة، لكن صوتها لا يزال حاضرًا، صادمًا، ومقلقًا، خصوصًا في زمن عودة الفاشية بأشكال ناعمة وخطابات شعبوية يمكن أن تصل في أي لحظة إلى حكم أوروبا كاملة.