حاورته: شهيرة لاشين

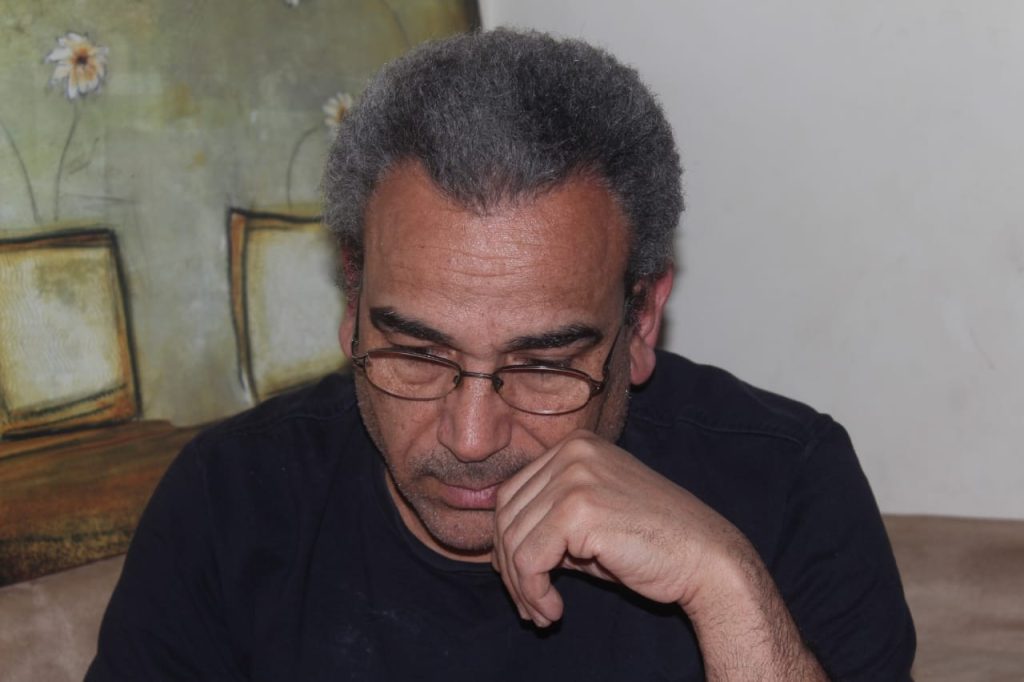

“سهيل وسيف” فرعان عنيدان وأخضران في شجرة درويش المباركة وعمودها الفقري. سهيل غصنه الأول الذي أودعه سره، وسيف بلونه القمحي وشعره ونظارته؛ يحمل ملامحه التي ستبقى بعد رحيله..

لذا، هذا الحوار لهما ومن أجلهما.

حين كان يبكي سيف ليشارك أخاه أرجوحة وحيدة، ويمثل بجثث الكتب التي تطولها يداه الصغيرتان، بل يعلو احتجاجه ويقذف باللعب والأحذية فوق السرير؛ كان الشاعر حينها يبتسم ويتذكر خجله الزائد في طفولته وخوفه من العواقب، الأمر الذي كان يمنعه من المجازفة، وفعل ما كان الأطفال يفعلونه في مثل سنه؛ فهو مثلًا لم يؤجر الدراجات ولم يركب المراجيح حتى تلك المراجيح الخشبيّة الكسيحة، ولم ينزل الترعة إلا مرات معدودة وكاد أن يغرق فيها.

وعندما كان سهيل في الصف الخامس الابتدائي أراد أن يخبره أنه لم يكتب خطابات غرامية للبنات، يدسها في كراريسهن -التي كان يستعيرها دون حاجه- إخلاصًا لجارته التي كان يفضلها على بنات العالمين. لكنه حين أحب البنت الآتية من المدينة التي انضمت إلى فصله في العامين الخامس والسادس الابتدائي كلمها بضع مرات كلمات قليلة تخص الدراسة، وأنه كان ينظر إليها طويلًا ويسرح، وتنظر إليه أيضًا، وعندما تلتقي عيونهما يخجلان ويتراجعا بسرعة. كان يريد أن يقول له كلامًا لن يفهمه، لكنه، وبعد زمان طويل، علمه أن يثبت عينيه في عيني من يحب ويقول كلامًا طائشًا ربما يصيب.

ربما لم يفهم أحدٌ يومًا طبيعية هذا الرجل الريفيّ الكلاسيكيّ، فهو ليس بسيطًا كأبطال الأفلام القديمة ولا معقدًا، وليس اجتماعيًّا ولا رومانسيًّا بالمجمل، تربكه المناسبات ولا يعرف ماذا عليه أن يفعل حين تنظر امرأة في عينيه مباشرة -ربما يفشل في استحضار كلام طائش كالذي نصح به سهيل-، شاعرٌ وحيدٌ كالموسيقى، لا يغني مثل أحد ولا يرقص بالطبع. وكثيرًا ما يتساءل ما الذي زرعه الله في جسده كي لا يجد مكانًا يناسبه بين الأجساد؟!

الطفل يا سهيل، الذي كان الأول على الإدارة التعليمية كلها في الشهادة الابتدائية، بالرغم من أنه لم يكن متفرغًا للدراسة بشكل كامل -فقد كان يعمل بالسجاد في مصنع للسجاد في بيتهم، من بعد أذان الفجر إلى قبل ذهابه المدرسة، ثم في الفسحة التي مدتها ساعة، وبعد أن يخرج من المدرسة حتى مغيب الشمس-؛ هو الستيني الذي أعطاه الله أكثر من قلب لأنه من مواليد يناير، والذي أكرمه حين لم يبن بيتًا لغريبٍ فيه. هو نفسه الصعيدي الذي يرسم للموتِ القادم خطواته؛ حتى لا يتعثر في نساء قلبه، فليس جيدًا أن يتعثر فيهن سواه. هو والدك الوحيد تمامًا الآن الذي يخاف أن يموت على وسادته ذات ليلٍ دون أن يشعر به أحد.

الطفل يا سيف، الذي ما إن بلغ الست سنوات حتى عمل أيامًا قليلة في جمع دودة ورق القطن، للبحث عن الأوراق المعطوبة “اللطعة” في الحقول، والتي لم يجد “لطعة” واحدة يتباهى بها أمام الأولاد الذين يصيحون كلما وجدوا واحدة؛ هو نفسه الشاعر الذي مشَّطَ حقول الشّعر كلها قرابة نصف قرن، وكثيرًا ما صاح أكثر من غيره كلما وجد قصيدة.

شاعرٌ وحيدٌ بالفطرة، يغني أغنيات الستينيات كنبي نام أتباعه أو ماتوا. نبيٌّ يحبُ: شَعره طويلًا، ويحب الاحذية الرياضية والجينز الأزرق. النبي الذي يدين بدين القصائد يعرف أنها تحتاج صلوات كثيرة وعناق الشوارع، وتعويذات تبقيه سعيدًا في وحدته.

وحيدٌ، نعم، ولا يجيد الحديث بأريحية في الهاتف النقال، ويمشي عشرة كيلومترات يوميًّا كي يطيل عمر أعضائه التي تشيخ، يشرب شايًا مرًّا، ولا يضحك إلا نادرًا.

نسيت أن أذكر أيضًا أنه لا يحب الأشياء بغير ألوانها.. ويحب من الألوان الأبيض الشفاف.

ربما تتساءلان الآن كيف يقضي والدكما وحدته؟ سأخبركما: سمير درويش في أوقات وحدته يصنع آلهة طيبين وأنبياء، ويغني بفساده الفطري أيضًا، كي تحضر الشياطين لتؤنس وحدته، أو تخبر حبيبته التي تنام بين يدي الله، أنه وحيدٌ مثلها وحزين. ربما لأنه لم يتلقَّ العزاء فيها، أو لأن القدير لم يمهلهما فرصة أن يشاهدا فيلمًا معًا. حبيبته التاريخية تلك، كانت ومازالت سيدة قلبه، ومضيّفة كل النساء اللائي مررن بعد ذلك في حياته، ولوحته السرياليّة الفريدة التي شكّل العالم فيها على مقاس نزواته.

ربما في وقتٍ لاحقٍ من هذا الحوار ستعرفان كيف أحبكما درويش دون أن يظهر حجم محبته الحقيقية لكما، سواء بكلماتٍ أو تصرفات، كالتي يفعلها الآباء عادة لإظهار الحبّ؛ ربما لأنه ورث ذلك عن جدتكما فاطمة، الأم الحنون التي كانت توزع حنانها على أبنائها بالتساوي، دون إفراط ودون عبارات تقليدية تدل على الحب، وربما دون كلامٍ أصلًا، الأمر الذي عرفه والدكما وفهمه جيدًا وأحبه وأحبها بشدة وقال لا أحبها فقط.. بل أعيش داخلها بكاملي.

في وقت لاحق من الحياة، ستعرفان، أنكما تعيشان، وحدكما، وبكاملكما، داخله.

أول سؤال خطر على بالي هذا الصباح وأريد أن أبدأ به الحوار، عن المرأة الأولى في حياتك، والتي تقيس عليها جمال النساء، المرأة التي تضع صورتها غلافًا دائمًا لصفحتك على فيس بوك، جدة سهيل وسيف السيدة فاطمة رحمة الله عليها، ما الذي قدمته أمك لك، من بين أخواتك العشرة، لتحبها كل هذا الحب الذي يبدو لي أنه تفوق على حبك لوالدك؟

– أنا نشأت في بيئة جافة بين ناس فلاحين لا ينطقون كلمة “الحب”، لأنه –بمعناه المعروف- عيب وقلة حياء ونقص في الرجولة، كما أن العائلات وقتها كانت تنجب أولادًا كثيرين، أنا وأخوتي عشرة! الأولاد والبنات يُتركون في الشارع ليلعبوا حفاة وشبه عراة بعيدًا جدًّا عن أعين أي سلطة، إلى أن تحملهم أقدامهم فيُقذف بهم إلى غيطان القطن في الصيف ليجمعوا الدودة، ثم تعلَّم معظمنا صنعة السجاد اليدوي، بعد أن تعلمها الجيل السابق علينا وأدخلها بيوتنا، لتصبح “كفر طحلة” مركزًا لصناعته، وهو –السجاد- الذي جعلنا نعرف “الفلوس”، نشتري ونبيع بها، بعد أن كنا نشتري بالتبادل، ببيض الدجاج وكيزان الذرة.

تعلمت السجاد وأنا في الخامسة، لأنه صنعة تناسب الأطفال أكثر بطبيعة العمل فيه، وهو عمل شاق جدًّا يتطلب أن تظل تعمل 10 ساعات على الأقل يوميًّا ووجهك للحائط، يهتز جسمك كله اهتزازات قوية مع كل عقدة، وحين تصل إلى نهاية اليوم تكون مرهقًا بشكل كلي. لكن هذه الساعات الطويلة ساهمت في تربية خيالي، كنت أستمع إلى مسلسلات الراديو وأغنياته وأتأثر كثيرًا، وكثيرًا ما تخيلت سيناريوهات كالتي يمثلونها.

ليس صحيحًا أنني أحببت أمي أكثر من أبي، كنت أحبهما –ومازلت- رغم مناخ القسوة هذا، وأراهما منزهين عن الأخطاء، لدرجة أنني عشت أزمة وجودية وأنا في الثانوية العامة لأنني رأيت أن أمي تتصرف بشكل لا يعجبني في واحدة من الأزمات العائلية الكثيرة التي مررنا بها بسبب الفقر، لكن قراءاتي وتدبري في الحياة والناس جعلاني أصل إلى معادلة مريحة في التعامل معهما، تنبني على فكرة القبول، عليَّ أن أقبلهما كما هما: أستمع وأتفهم وأتناقش بهدوء، هذه المعادلة جعلتني الوحيد بين أخوتي الذي لم يختلف مع أيهما، أبي مات عام 1982 وكنت في بدايات شبابي، لكن أمي عاشت حتى تخطيت الثامنة والخمسين، أصبحنا صديقين ومقربين لأنني كنت أجيد الإصغاء، وأتفهم طبيعة الاختلاف، وصعوبة أن نكون واحدًا.

الفترة التي قضيتها في كفر طحلة صغيرة، بالنسبة للسنوات التي قضيتها خارجها، فقد اقتصرت على سنوات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وبعدها انتقلت إلى مدينة بنها للدراسة الثانوية، ولم ترجع بعدها ثانية إلى قريتك، حتى الآن. هل كنت تخطط منذ البداية على الخروج وعدم العودة؟

– أنا رجل مديني بالفطرة، أحب المدن والشوارع الواسعة المسفلتة والبيوت الإسمنتية النظيفة والأضواء القوية البيضاء، ولا أحب الهدوء حين يكون ميِّتًا والظلام والحشرات والطين، أحب أن أكون على مسافة قصيرة من كل ما أريد: الصيدلية وباعة الجرائد والمطاعم والمقاهي ومقار العمل والمتنزهات، لم أحب يومًا المطر في قريتي لأنه يحول الشوارع –حرفيًّا- إلى بركة عظيمة جدًّا تجبرك أن تنحبس في دارك، وإن اضطررت للخروج فعليك أن تخوض في الطين حتى منتصف ساقيك، حتى الدور لم تكن تحمينا، فالأمطار كانت تنزل علينا داخلها لأن الأسقف من عروق الخشب وجدائل البوص، بالإضافة إلى أن الفقر لا يوفر لنا أغطية ولا أسِرَّة.. الوضع كان مأساويًّا لا يمكن لعاقل أن يحبه!

بالفعل لم أكن أجد مستقبلي في القرية، عشت ضيفًا فيها ومازلت، كنت متفوقًا في الدراسة وتصورت أن هذا كافٍ ليصنع لي مستقبلًا أفضل، وقتها كنا في زمن جمال عبد الناصر وكانت الحكومة توظف الناس بعد انتهائهم من تأدية الخدمة العسكرية، وكان باب الترقي الوظيفي مفتوحًا، لم يكن لديَّ تصورٌ عما أحب أن أكونه، ولم يكن في محيطي من يتكلم معي ويرشدني، فمضت الأمور بعشوائية حتى تخرجت من كلية التجارة: لا الهندسة كما خططت ولا الآداب كما كان ينبغي، ثم عملت محاسبًا عدة سنوات، قبل أن أقرر أن أكسب رزقي من العمل في الثقافة، فمادمت أنفق وقتًا كبيرًا فيها، فلماذا لا تتحول إلى وظيفة؟

جمال عبد الناصر خانني، ملأ رأسي بأفكار عن الكفاية والعدل، فآمنت بهما، لكنه مات وانهار نظامه كأي نظام ديكتاتوري قمعي أحادي النظرة، والمحصلة أنني تعلمت في مدارسه وفق المناهج التي أراد تدجيننا بها، لكنني لم أتوظف حسب شروطه، فدفعتي هي أول دفعة لم يتم توظيفها بالقوى العاملة، فكان على كل منا أن يبحث لنفسه عن مستقبل، وهكذا ضاعت علينا سنوات طويلة في التنقل بين الوظائف، فلم نهنأ –حتى- بمعاش مريح!

بمناسبة ذكرك لجمال عبد الناصر، ربما لا يعلم الكثيرون الذين أحدثوا ضجة كبيرة على صفحتك حين أعلنت عن ملف يتحدث عن “نكسة يونيو ٦٧” في مجلة ميريت -حتى أنني رأيت بعضًا منهم يمدحه على صفحته وكأنه يوجه الكلام إليك ويلومك-؛ أنك ناصري قديم، من أوائل من انضموا للحركة الناصرية في الجامعات المصرية، ولا يعلمون أيضًا أنك تربيت على حبه وكان بطلك، حتى أنك في صباح السبت 3 أكتوبر 1970 عندما كان عليك أن تحيِّي العلم وطلب منك المدرس أن تقول “تحيا جمهورية مصر العربية” ثلاث مرات فقط، دون أن تقول “عاش الرئيس جمال عبد الناصر”؛ احتبس صوتك وبكيت بكاء حارًّا وبكي كل من في المدرسة معك. وأنك بكيته بعد 42 عامًا من موته حين ذكرت ذلك في كتابك “العشر العجاف”.

– أنا أقدر موقف كل الغيورين على جمال عبد الناصر الذين يدافعون عنه باستماتة، أعرف منطلقاتهم وأحفظ دفاعاتهم لأنني كنت أقولها وأكتبها لسنوات طويلة باقتناع كامل. جمال عبد الناصر له خصوصية في التاريخ المصري الحديث لم يحظ، ولن يحظى بها أي رئيس آخر، فحين يدافع أحد عن السادات أو مبارك أو السيسي فهو يدافع عن تجربة (لها ما لها وعليها ما عليها)، لكن حين يدافع عن تجربة ناصر فهو يدافع عن وجوده وكيانه هو نفسه، هذا واقع وليس مجازًا، لأن القرارات الاقتصادية التي أصدرها انتشلت كثيرين من القاع، وسمحت لكثيرين أن يتعلموا مجانًا في المدارس والجامعات، والأهم من ذلك أنه ألغى الفوارق المستفزة بين فئات الشعب: البكوات والباشوات وأولاد المزارعين، فالجميع يدخلون المدرسة والجامعة نفسها، والجميع يعملون في المصنع أو المؤسسة ذاتها. أنا أفهم ذلك والله وقد استفدت أنا نفسي من هذه القرارات.

لكن الذي يستطيع تجاوز موقفه الشخصي الضيق وينظر إلى بلد كبيرة مثل مصر كانت لديها فرصة عظيمة للانتقال من مستوى إلى آخر كالبلاد التي رافقتها في النهوض: الهند وماليزيا وكوريا وغيرها من ناحية، ومن ناحية ثانية يدرك أننا بدل أن نمضي في طريق الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات وتحمي التداول السلمي للسلطة؛ مضينا في طريق الديكتاتورية والصوت الواحد وأهل الثقة وقمع المخالفين والتديين، والنتيجة الحتمية أن أي مكاسب يحققها نظام قمعي تنهار في لحظة، لأنها مفروضة فرضًا في الأساس، وهو ما حدث بالفعل.

كان أمام عبد الناصر أن يختار طريق الشفافية والتعدد، من الممكن أن هذا كان سيعطله قليلًا، لكن مصر كانت ستكسب نظامًا تحميه آلياته ومؤسساته، لكن إرثنا من عبد الناصر جعلنا بدون مؤسسات حقيقية حتى هذه اللحظة بعد موته بخمسين عامًا. مشكلة عبد الناصر هي مشكلة أي ديكتاتور يتصور أنه يعرف أكثر من الجميع، وأنه متفوق عنهم، وأن بقاءه شرط لصمود الدولة ووقوفها على قدميها، الديكتاتور يظن ذلك وتزيد قناعته حين يردد المحيطون به هذا الكلام، فتحدث في خياله حالة من الارتباط أو التوحد بينه وبين الوطن، وهذا ما حدث لعبد الناصر مع الأسف، وكان من نتيجته هزيمة مزلزلة لم نخرج منها حتى الآن بعد أكثر من نصف قرن!

مع الأسف نحن نحكم على الأشياء بعواطفنا، ولا نتقبل الاختلاف في أمور وجب الاختلاف فيها، لا ننصت إلى الصوت الآخر ونستسهل تخوين من يقول كلامًا غير الذي نقوله.

ذات ليلة عندما كنت صغيرًا أنت وأخوك مجدي الذي يكبرك بعامين، وسألك: هو ربنا موجود؟ ولعبت دور المدافع عن الله وقلت: طبعًا ربنا موجود في كل زمان ومكان. وعندما سألك لماذا يتركنا هكذا؟ فلم تجد ما ترد به عليه. لكنك كنت تلوم الله دائمًا في سرك، في حياتك الموازية التي صنعتها بخيالك وتسأله سؤال مجدي: لماذا تتركنا هكذا؟ كنت موقنًا بأنك تستحق أكثر مما يتوفر لك.

قولي أنك ترى الله وأنه يربت على كتفك. فالله موجودٌ في أغلب أعمالك، قد لا يخلو ديوان من ذكره، حتى في القصائد الإيروتيكية، كأنك تستأنس به، هل هذا صحيح؟ وهل مازال نفس السؤال يتكرر بعد كل ما وصلت له؛ أم أن هناك أسئلة أخرى استجدت؟

– العدل فكرة خيالية مستحيلة التطبيق، ولأنني ولدت في الجهة الكبيرة جدًّا التي يقع عليها الظلم، فالأسئلة لم تتوقف في رأسي: لماذا لا أشتري مريلة أذهب بها للمدرسة كالناس؟ لماذا لا أحصل على قرش صاغ مصروف يومي أشتري به رغيف بلدي وقرصيْ طعمية في الفسحة كزملائي؟ لماذا ينبغي عليَّ أن أعمل وأنا أدرس في هذه السن الصغيرة؟ وأين تذهب الأموال التي أعمل بها أصلًا إن لم أشتر منها مريلة وأحصل على مصروف؟ لماذا آكل عيش الذرة وجبن القريش واللبن الرائب والمخلل بأنواعه معظم الوقت ولا أتذوق اللحوم إلا في المناسبات الدينية؟ ولماذا أكون أنا –من بين أخوتي جميعًا- الذي عليه أن يحمل البيض وكيزان الذرة للدكان ليستبدلها بالشاي والسكر والمعسل؟

الإنسان في تطوره اخترع فكرة الآلهة لتكون تعويضًا عن ظلمه ومعاناته، ليقتنع أن ثمة حكمة وراء هذا الاختلال، ليس أنا الذي يقول هذا بل القرآن، انظري لسورة إبراهيم وهو يبحث عن إله غير الأصنام التي كان أهله يعبدونها: الشمس والقمر مثالان، كما أن نظرة سريعة على خريطة الأرض ستبين أن البشر يعبدون آلهة كثيرة ومتنوعة، صحيح أن أتباع الأديان الإبراهيمية يشكلون نصف سكان الأرض تقريبًا، لكنهم مختلفون في أبسط الأمور، ومتناحرون، ثم إن النصف الآخر يعبد آلهة أخرى ويتعصبون لها أيضًا.

بالفعل أنا أتحدث إلى الله في كل وقت، أناقشه وألومه وأسأله، وسؤال مجدي مازال حاضرًا بقوة، لكنني قرأت كثيرًا في أدبيات الدين الإسلامي، وقرأت قليلًا عن المسيحية واليهودية وعن الأساطير والكتب السابقة، هناك أشياء متعارضة بشكل يجعلك تشك في مصداقيتها، وهناك روايات لا يمكن للعقل السليم أن يقبلها، لكنني وصلت –في النهاية- إلى فكرتي التي استرحت لها، وهي أن غاية الأديان أن تكون صالحًا للحياة بين الناس، لا تسرق ولا تقتل ولا تغتاب ولا تتدخل فيما لا يعنيك ولا تسأل عما لا يخصك.. وأنا أفعل هذا تحت غطاء إيماني أوسع.

هل صحيح أن الراديو شكل جانبًا مهمًّا في تكوينك تعرفت من خلاله وأنت في سن العاشرة –حين كنت لا تملك وسيلة اتصال بالعالم الخارجي غيره- على الأغاني والأوبريتات الإذاعية، والبرامج الحوارية المهمة. وتمر الأيام وتتصل بك إحدى مذيعات تلك البرامج، لعمل حوار معك، فتقول لها: لقد تأخر طلبك هذا 40 سنة.

أخبرني كم عناق وكم قبلة طبعها هذا الطفل على جبينك لأنك حققت أكثر مما خطط له؟

– لحسن الحظ –أو لسوئه إن أردتِ- أني لست مدينًا لكثيرين في مسيرتي، أولهم عائلتي التي عانى بعض أفرادها أكثر ليكون حظي أوفر في التعليم والتوظيف والترقي، وأستاذي في الصف الأول الابتدائي –وهو خالي- لأنه استطاع بالحيلة أن يقنع والدي بإرسالي للمدرسة، وكان أبي يئس بعد فشل تجربة تعليم أخي الذي يكبرني مباشرة، ثم بعض أساتذتي الذين تركوا بصمات على مسيرتي وقادتني إلى هنا: قد تكون كلمة تشجيع أو نشر قصيدة أو كتاب فيما بعد، أو وضع يدي على بداية طريق الصحافة الثقافية.. ثم –من قبل ومن بعد- الراديو.

قلت لك إني كنت أعمل حوالي عشر ساعات يوميًّا ووجهي للحائط، مساحة ما أراه من الكون ضيق جدًّا لا يتعدى بضعة سنتيمترات تتحرك فيها يدي الصغيرة بحكمة، حتى لا يقطعها الموس الذي أقطع به فتلة الصوف –وكم فعل-، وقتها كان الراديو مثبت على رف صغير بالحائط خلفي، يذيع أغنيات عاطفية ووطنية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية وتراثية شعبية مثل ذات الهمة وأدهم الشرقاوي، حتى الأفلام كنت أستمع إليها في الراديو مع تعليق لمذيع يصف ما يجب توصيله من الحركة والصورة، مثل مباريات كرة القدم.. هذا الجهاز جعلني أؤلف تمثيليات وأمثلها مع الأولاد -في الجرن- بعد أن أقوم بتحفيظهم أدوارهم!

كنا نتابع مسلسلات في مواعيد محفوظة، إلى جانب برامج مثل ما يطلبه المستمعون، وعلى الناصية، وأغاني وعجباني، مازلت أذكر الحلقة التي كانت ضيفتها نوال السعداوي، ابنة كفر طحلة، وقتها تمنيت أن أكون ضيف هذا البرنامج لأختار أغنياتي، وقد حدث ذلك بالفعل بعد أربعين سنة كاملة، وبالفعل كنت أرى طفل القرية سعيدًا وهو يختار أغنياتي الآن!

لأننا أبناء ريف واحد، عندما كنت أقرأ أي ديوان لك كنت أجلس في “البرندة” وأمامي تمتد مساحات واسعة من الزرع لا يعكر اخضراره شيء، حتى هذه الأبيات التي قرأتها هذا الصباح “عندما أموتُ: لا تتركنَ الكحل يسيلُ على خدودكنَّ، ولا تجعلنَ الأسود يبرز مفاتنكنَّ، فالرجال الذين لم يموتوا لا ينظرون للأمام، وهم سائرون وراء النعوش. ولا تكتبن قصائد رثاءٍ لن يقرأها أحدٌ: لا الرجال الفرحون بغيابي، ولا النساء اللواتي لا يردن ظهوري، في قصائد الأخريات”.. هذه القصيدة كانت في 2011م، ومن وقت قريب أيضًا كتبت أنك تتوقع أن تموت في الستين كعمر افتراضي لأفراد أسرتك.. (أتعلم عندما قرأت لك العشر العجاف، رأيت هذا الطفل الذي عاش أكثر من عمره بعشرات السنوات وهو لم يبلغ العاشرة بعد) روحك خضراء يا صديقي ومثلك سيعيش طويلًا..

هل تعلم كم مرة ذكرت الموت؟ وكم مرة رافقك؟ وكم مرة أفسد حلاوة الأمور عليك؟ وكم مرة تخطيت العمر الذي خططت أن تموت فيه؟ أخبرني!

– أقول هذا لنفسي وأنا أتذكر توفيق الحكيم، الذي ظل سنوات طويلة يتوقع أن يموت!

فكرة الموت تشغلني فعلًا كي لا أكذب، ولكي أفهم هذه المطاردة ينبغي أن أتحدث عن (الصراع) الذي نشأ بيني وبين الزمن منذ البداية.

لا أعرف تاريخ ميلادي بدقة، فالتاريخ المثبت في بطاقتي (7 يناير 1960) هو تاريخ ذهاب مندوب قريتنا إلى مدينة بنها ليسجل المواليد المثبتة لديه، كما لا أعرف متى أبلغ أهلي مندوب القرية بمولدي، هل في اليوم نفسه أم بعد أسبوع أم شهر؟ المهم أنني دخلت المدرسة وعمري يقترب من السابعة، كان لي زملاء يصغروني بعام كامل، وهذا جعلني أشعر دائمًا أني تأخرت، كما تأخرت في تخرجي من الجامعة، وفي بداية عملي الوظيفي، وفي نشر قصيدتي الأولى، وديواني الأول، وفي الحصول على الجائزة الأولى، وفي الزواج والإنجاب والسفر، دائمًا أحس أنني أكبر مني، أن عليَّ أن أجري أسرع لألحق ما فاتني، وأنه كان عليَّ أن أنجز أكثر مما أنجزت، وهذا جعلني –في بداياتي المبكرة- أؤرخ قصائدي الجديدة بتواريخ أقدم من كتابتها بعام أو عامين في محاولة لصنع تاريخ تصورت أنه ضائع! زاد من هذا الإحساس أنني ضيعت وقتًا طويلًا في العمل بالسياسة وأنا طالب في الجامعة وبعد تخرجي، كنت رومانسيًّا مثل أبطال أفلام الستينيات!

ضيفي إلى ذلك أن بعض أفراد عائلتي ماتوا في الستين بسبب أمراض ضغط الدم المرتفع، أبي وأعمامي وعماتي وأولادهم، وقد أصابني المرض نفسه مبكرًا، ومن سوء حظي أنني صادقت ستة أطباء حول عام 2000، كنت في الأربعين وقتها، كلهم كانوا يتحدثون عن أن الإنسان يبدأ العد التنازلي في هذا العمر، بمعنى أن أعضاءه تبدأ في التلف والعجز ذهابًا باتجاه الموت، وأحدهم –وهو طبيب قلب- أجرى لي رسمًا للقلب بالمجهود وأنا في الخمسين، وقال لي إن العضلة مرتخية، وعندما سألته: هل هذا خطير؟ قال بثقة: لا.. بعضهم يعيش عشر سنوات بالعضلة المرتخية، مما جعلني أفهم أن الوصول للستين سيكون بمعجزة. طبعًا الأطباء هنا في أمريكا يضحكون وأنا أحكي لهم هذا الكلام الآن، ويقولون إن ظروف وقتك يختلف عن الظروف التي عاشها أبوك وأعمامك.

في بداية التسعينيات تقريبًا كتبت مقالًا عن عبد الحليم حافظ نشر في مجلة أدب ونقد، قلت فيه إن أغنية “زي الهوا” هي الأب الشرعي لأغاني المهرجانات، وأن لحنها السطحي أصبح عنوان مرحلة كاملة اختلط فيها الغناء بالرقص بالجنس باللعب والحب.. إلخ!

لماذا أجدك دائمًا تضرب في الأمور التي أجدها من الثوابت أو الذوق العام السائد أو ما جبل الناس على تبجيله وحبه دون أن تحسب حساب لرد الفعل؟

– أنا من الجيل الذي تربى على خطب جمال عبد الناصر وأغنيات عبد الحليم حافظ، العاطفية والوطنية.. نشأتي في مجتمع فقير غير متعلم جعلني مخلصًا لهذه التجربة التي بناها الأول وغنى لها الثاني، واستمر إخلاصي طويلًا إلى أن بدأت أعيد تقييم التجربة بعيدًا عن تجربتي الشخصية الضيقة، أقيِّمها من منظور مصلحة الوطن الذي عاش قبل ناصر واستمر بعده، وفي ضوء سمو الفن والشعر والموسيقى التي يعد حليم قطرة صغيرة جدًّا في بحرها.

على المستوى الوطني لا يمكن لمثقف حر أن يتقبل انفراد شخص واحد بالقرار، مهما أوتي من فطنة، ليس ذلك فقط، بل ينكل بكل أصحاب الآراء المخالفة ويسجنهم ويعذبهم بشكل بشع حتى الموت أحيانًا –كحالة شهدي عطية الشافعي-، ويصل الأمر إلى تشريع قانون يعتبر كل من لم يؤمن بالاشتراكية مجرمًا! أنا اشتراكي بشكل ما، لكني لا أتصور سجن من لا يؤمن بها مثلي. وعلى المستوى الفني لا أتصور شاعرًا –والحال كما وصفتها- يقول “حلوين أوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي” كما فعل صلاح جاهين في أغنية “صورة”! (حلوين أوي) ونحن نسجن المعارضين ونقتلهم من التعذيب؟ كيف؟

في هذا الإطار يمكن فهم صورة عبد الحليم حافظ، هو مطرب رومانتيكي يميل للكآبة، منحاز للتجربة السائدة ويصفق لها، صادف أنه جاء في مرحلة كلها تميل إلى الرومانتيكية والكآبة، فاحتل مكانة كبيرة متفوقًا على أقرانه، لكنه كان عشوائيًّا في اختيار أغنياته بحثًا عن الأغنية العالية التي يرددها الناس بصرف النظر عن جودة مكوناتها، بدليل أنه لجأ للأغنية الشعبية ليسرق نجاح محمد رشدي مثلًا، كما كان يقول المعنى وضده عادي دون أن يجد في ذلك مشكلة، المهم أن ينجح، عبد الحليم ليس كأم كلثوم التي كانت تدقق في قيمة الكلام واللحن قديمًا، وليس مثل علي الحجار حاليًا، الذي تعامل مع أهم شعراء العامية وأفضل الملحنين.

لذلك فوضع عبد الحليم في سلة المطربين العظام فيه تسرع لا يجوز.. عبد الحليم أقرب لعمرو دياب، كلٌّ حسب المرحلة التي جاء فيها.

من هم الذين قلت لهم: أريد أن أكتب شعرًا يا أولاد الوسخة، فقط أريد أن أستمتع بوحدتي، وأطرد كل الذكريات التي تعشش في رأسي حلوها ومرها؟

– المتلصصون..

نسيت أن أقول لك إن سببًا مهمًّا من الأسباب التي كانت تدفعني للخروج من القرية للمدينة هو انتفاء الخصوصية، فأنت في القرية كتاب مفتوح أمام الجميع، كل الناس تعرف كل الأشياء عن بعضهم البعض، ماذا يأكلون ومن يحبون ومن يكرهون ومتى ينامون ويذاكرون ويتكاثرون.. إلخ إلخ. البنات كن يغسلن الملابس في النيل جماعات جماعات، والجارة التي تنتهي من ملابسها تساعد جارتها ليرجعن معًا، لذلك فجارتك هي التي تغسل ملابسك الداخلية! هل تتصور ذلك؟ جارتك التي من الممكن أن تكون تحبها أو تكرهها.

حين خرجت اكتشفت أن التلصص ثقافة مجتمعية لا تخص الفلاحين –أهلي- فقط، لكن ثمة شيء ما غامض يجعل أي فرد يقتنع أن من حقه أن يتدخل في شئونك غصبًا عنك، وكثيرًا ما يرددون الحديث المنسوب إلى النبي محمد: “من رأى منكم منكرًا فليقومه”، وتسمع من يقول نحن مأمورون بهداية الناس، وعليه فالفرد العادي يراقبك ويراقب تحركاتك ولقاءاتك، والأفظع أنه يؤولها حسب هواه وأمراضه، ويسمح لنفسه بأن يتحدث عنك، وينقل عنه آخرون، فتجد نفسك وسط جبال من الكلام الفارغ، والحشرية غير المبررة، وأنك لا تجد مترًا في متر لكي تفكر بهدوء وتكتب قصيدتك، قصيدتك التي ليست واقعًا بالضرورة!

قلتَ “لا أريد أن أكتب قصيدة كاملة الأوصاف كي لا أموت”.. هل هناك قصيدة كاملة الأوصاف؟ وهل صحيح أن الشاعر يقضي جل وقته في كتابة قصائد هي بمثابة تدريبات لقصيدة عظيمة ستخلد اسمه؟ وأي قصيدة كتبتها تشعر أنها أعظم ما كتبت؟ أم أنك لم تكتب تلك القصيدة بعد؟

– تجربتي الأقرب إلى عقلي وقلبي هي ديوان “أبيض شفاف”، وهو قصيدة طويلة مثل معظم دواويني، كتبته في الفترة من 19 مايو 2014 إلى 16 فبراير 2015 ونشرته على نفقتي وحصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2016 في دورته رقم 47. حين كتبت المشهد الأول عرفت أنني وضعت نفسي في مأزق فني، لأنه من الصعب أن تمتد تجربة شعرية بطول ديوان تدور داخل شقة مقفلة، بطلها شخص وحيد ميال للكآبة ويعيش حالة مزاحية ليست صافية معظم الوقت، ما الذي يمكن أن تضيفه للنص الأول المكون من بضع كلمات؟ خمنت أنها لن تكتمل لكن المفاجأة أن روحي كانت قد ارتدت الفكرة وتوالت المشاهد.

هذا تطلب مزيدًا من الغوص داخل الذات وتعريتها، وفضحها أحيانًا، وأنا أقتنع أن الشعر هكذا، كشف وفضح للذات، لهذا تقدمت، ووجدتني أصغي إلى أصوات الليل ووشيش الآلات الكهربائية، وإلى مشاغبات الكائنات الخفية التي تعيش معي في شقتي، تلك التي أسمع أصوات تحركاتها ولا أراها، ولا أعيرها انتباهًا أيضًا، أنا أعيش فوق مدينة فرعونية قديمة مدفونة تحت الأرض، والناس حولي يتحدثون عن أشياء غريبة تحدث، لكنني صالحتها، تركتها تلعب كما تريد مقابل أن تتركني في حالي. صحيح أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بحذافيره طوال الوقت، وأن بعضهم يظهر في الأحلام ليضايقني أو يحاول قتلي، لكن قراءة بعض سور القرآن قبل النوم يحل المشكلة. هذه الكائنات ظهرت في أبيض شفاف كجزء من تكويني!

أما عن الخلود فأتصور أنها فكرة عبثية، لا أحد سيتخلد، وإن حدث فهذا متروك للصدفة لا غير.. أنا أكتب لا لأتخلد ولكن لأقاوم الموت، الأفكار تخنقني بالفعل، وحين أكتبها أتخلص منها للأبد، لهذا –مثلًا- لم أكتب عن الشعراء الذين أحببتهم بعمق حتى لا أفقدهم.. وأهم من لم أكتب عنهم هو نفسه أكثر من أحببت تجربته الشعرية: حلمي سالم.

أنت من شعراء جيل الثمانينيات الذين شكلوا تيارًا ونوعًا أدبيًّا جديدًا في شكل ومضمون القصيدة العربية المعاصرة، لقد خلقتم عالمًا شعريًّا جديدًا، تخلصتم فيه من كافة الحمولات الفنية والجمالية الزائدة، لصالح نص عميق وصادق ومعاش وقريب من المتلقي يعبر عنه وعن واقعه. بالمقابل تميزت أنت عن غيرك بتجربة فريدة، ولغة خاصة.

تميزك باعتقادي جاء من قولك “أحاول باستمرار أن أكتب ذاتي بكل تقلباتها وهزائمها وانكساراتها وأفراحها وأحزانها، حتى لو كانت الذات غير سوية أحيانًا، ولها قناعاتها وأفعالها التي قد لا تعجب الآخرين”، كتبت نفسك بكل صدق فلم تشبه أحدًا أو يشبهك أحد.. هل اعتماد الكتابة بمزاج “اليوميات والذاتي والآني” التي بدأتها في ديوانك “يوميات قائد الأوركسترا” 2008 واستمرت في “من أجل امرأةٍ عابرة” 2009، “تصطاد الشياطين” 2011، “أبيض شفاف” 2015، “مرايا نيويورك” 2016، “ثائرٌ مثل غاندي، زاهدٌ كجيفارا” 2018 وغيرها؛ هو من جعل تجربتك فريدة، وقصائدك طازجة وشهية للقارئ؟

– تجربة اليوميات –التي كتبتها طوال عام 2001- كانت محطة مهمة في مسيرتي لعدة أسباب، منها أنني أردت اختبار فرضية كتابة قصيدة عن لحظة عادية ليست فارقة، مشهد مما يراه كل الناس كل يوم دون أن يستوقفهم أو يجذب نظرهم. وأنها –وهذا مهم جدًّا- جعلتني أنظر في محيطي قبل وأثناء الكتابة، أنظر في ذاتي ولا أنشغل بالتنظير ومخاطبة الكون والعالم، أكتب ما أعرف فقط بحياد كبير دون أن أتورط في تفسيره، فالتفسير عملية أخرى سأقوم بها أيضًا بعد الكتابة، وسيقوم بها الناقد والمتلقي. هذه النقطة الأخيرة هي التي شكلت شكل كتابتي في الدواوين التالية، فقد ركزت على المشهد الصغير الذي يكتب في حوالي خمسين كلمة دون زيادات ولا استطرادات ولا حمولات ثقافية أو معرفية، طبعًا الأمر لم يخلُ من هذه الحمولات هنا وهناك، لكنني أتحدث عن الشكل العام، حتى القصائد التي طالت قليلًا قسَّمتها إلى عدة دفقات، عدة مشاهد، كل منها يمكن قراءته بذاته، لكنها معًا تصنع المشهد الكلي.

لا أقول –كما تفضلتِ- أن تجربتي مميزة.. إلخ، لكن أستطيع القول إنها تجربتي أنا، لا تتقاطع مع تجارب أخرى في وقت تشابهت فيه قصائد النثر عند شعرائها، حتى إن القاموس اللغوي المستخدم كان ضيِّقًا جدًّا، وكان الشعراء يكررون ألفاظًا معينة بكثرة مثل “الاستمناء” و”شارع 26 يوليو” و”الإسفلت”.. وغيرها. قصيدتي خرجت من المجال الضيق لأني كتبت ذاتي وما أعرف، وهو بالطبع يختلف عما يعرف الآخرون.

أيضًا أنا أدركت من البداية أن الشعر لا يصنع مجدًا، بالعكس، فمعظم دور النشر تحجم عن طباعته، وإن فعلت فعلى الشاعر أن يدفع معظم تكلفة الطبع إن لم يكن كلها، بخلاف طلب الروايات بشكل كبير، وقد طبعت عدة دواوين على نفقتي بالفعل. كما كنت مقررًا أن شعري لا يناسب لجان تحكيم الجوائز الذين يبحثون عن دلالات عالية تجعلهم يقولون “الله” بصوت عالٍ، وشعري دلالاته خافتة، لذلك قررت مبكرًا أنني أكتب الشعر لأني لا أستطيع ألا أكتبه، فأتصور أن هذه الأشياء صنعت تجربة خاصة، لا أقول جيدة أو رديئة، لكن أقول إنها تجربة خاصة لا تشبه تجربة أخرى.

تحدثت من قبل عن التلصص وأنك كنت في القرية بمثابة كتاب مفتوح للجميع، لكنك ومع اختلاف الأماكن والمجتمعات التي عشت فيها وجدت أنه ثقافة مجتمعية لا تخص المجتمع الريفي فقط، ألا ترى أنك باعتمادك هذا لليوميات التي بمثابة مذكرات شخصية أو كتابة ذاتية؛ تمنح للمتلصصين فرصة أكبر لحشر أنوفهم في حياتك الخاصة، وتغذي الفضول لديهم، بمتابعة تفاصيل حياتك ومعرفة أسرارك، ألا يضايقك هذا التعري وكونك كتابًا مفتوحًا للأخرين؟

– أولًا: الفارق شاسع جدًّا بين الواقع كما يحدث على الأرض، وبين تصويره في الشعر، فمهما ادعيت –أو ادعى غيري- أنني (أفضح) ذاتي وأعريها، وأصف من الخارج وبحياد ما حدث ويحدث معي بالفعل، فإن المسافة الآمنة بين الواقع والشعر تظل موجودة ومؤكدة ولا يمكن اجتياحها إلا لو أردت ذلك. وثانيًا: فكوني –كشاعر- أنا الذي أكتب ما يحدث في يومي، فثمة توقع مبدئي أنني أكتب ما يمكن كتابته فقط، فهناك أشياء في حياتي لا تخصك ولا تخص أحدًا، والعكس صحيح، وكلامي عن التلصص ينصب على من يحاولون اختراق تلك المساحة الخاصة التي يحتفظ بها كل إنسان لذاته، أو –في أسوأ التقديرات- اختراع مواقف ليست حقيقية وترديدها، بناء على تكهنات أو إشاعات في الغالب لا تكون صحيحة.

ثالثُا: -وهو الأهم- فإن اليوميات ليست مذكرات، هي مذكرات فنية محكومة بجماليات الشعر وخلق مساحات للدهشة، فأنا في هذه اليوميات الشعرية أعيد بناء كوني الخاص حسب مواصفات جمالية أبتغي الوصول لها، ولا أسلم تفاصيل حياتي للقارئ. حتى حينما شرعت في كتابة مذكراتي في كتاب (العشر العجاف) عن مرحلة طفولتي بين عامي 65 و1975، حرصت أن تكون سيرة حياة القرية التي ولدت وعشت فيها، بل لا أبالغ إن قلت إنها سيرة حياة قرى الدلتا في هذه الفترة الزمنية، وبالطبع تعرضت لنفسي ضمن هذا السياق الواسع.

أنت تحب النساء كحب لوحة تشكيلية أو سيمفونية لبيتهوفن. منصت حكيم لإغواء اللوحة، ولعنة اللحن:

قالت لي: أنتَ فتحت لي نافذة الرؤيا

الآن، فقط، أستطيع أن أجرّب دون وجلٍ.

إن لم أربح بيتًا سأربح صخبًا أحبه

ودروسًا يتعلمها جسدي

لكني لستُ مجبرة على المُضيّ

في طريقٍ تؤدي إليك!

حضور المرأة مركزيًّا في الكثير من دواوينك، وأقوى حضور لها برأيي كان في ديوان “غرام افتراضي”، في هذا الديوان حوار بين رجل وامرأة –أو رجل وعدة نساء- النساء يثرثرن ويعبرن عن حبهن واحتياجهن متهورات أحيانًا، وأحيانًا أخرى حكيمات. بينما كنت أنت صوت الرجل قليل الكلام، والذي يصمت معظم الأوقات، وإن كان هذا الصمت مصحوبًا بالإنصات الذكي لنسائه.. كيف استطعت أن تترجم مشاعر المرأة وما تود قوله ودوافعها ومبرراتها وانكسارها بهذا الصدق وبمهارة تفوق قدرة المرأة ذاتها في التعبير عن نفسها؟

– كل ديوان عندي تجربة واحدة ممتدة، أحافظ على أن يكون لها شكلها الجمالي وقاموسها اللغوي، ليشكل وحدة واحدة في النهاية، أو قصيدة طويلة –إن شئتِ- مكونة من مشاهد متفرقة.. غالبًا تأتي البداية في لحظة خاطفة بعد فترة من التوقف، ثم تستدعي الحالة المكتوبة نظيراتها لتعميق الفكرة واكتمالها، وهو ما حدث في ديوان “غرام افتراضي”، الذي يقوم أساسًا على فكرة الإنصات لصديقاتي حول العالم، والاستماع إلى وجهات نظرهن في الحياة والحب والعلاقات، كما في السياسة والثقافة والاغتراب.. إلخ.

بدأت التجربة حين قالت لي صديقة إنها (ترى)، بمعنى أنها يمكن أن تحدس بأمور لا يعرفها إلا صاحبها، وأمور لا يعرفها صاحبها نفسه عن نفسه، و”قالت لي” بعض ما تراه بشأني، فكتبت ملخصًا لكلامها على صفحتي مسبوقًا بـ”قالت لي”، ولا حظت أن التجاوب مع المنشور كان كبيرًا، فكتبت جزءًا جديدًا في اليوم التالي مسبوقًا بالعبارة نفسها “قالت لي”، ثم في اليوم الثالث، والتجاوب في ازدياد، لكني حين تأملت ما كتبت لأفهم سر التجاوب، وجدت أنه يقترب من الشعر، فجاءتني فكرة إكمال ديوان على هذا الشكل الفني، الشكل الذي يعتمد على ما تقوله صديقاتي لي.. فكان “غرام افتراضي”.

أنا أتصور أن كل رجل طبيعي يحب المرأة، فالله خلقنا هكذا ننجذب للآخر الجنسي (الجندر)، وكثيرات من الصديقات يكتبن أن أكثر صداقاتهن مع الرجال أكثر من النساء، هذا طبيعي جدًّا وإنساني إلى أبعد مدى، وعليه فلا أنكر أنني أحب النساء، وكنت أتمنى أن يرزقني الله ببنات، لكن مشيئته كانت مختلفة! المرأة ليست سرًّا، بالعكس، فتكوينها بسيط ومتطلباتها مفهومة، لكن طبيعة تكوينها ألا تظهر ما تريد، بحيث يكون على الشريك أن يجتهد ليفهمها دون أن تفصح عن رغباتها بشكل مباشر، لكن هذا ليس مدار “غرام افتراضي”، الذي كنت أستمع فيه أكثر مما أتكلم، ربما لأنني كنت أمر بمرحلة انعدام وزن أحتاج فيها إلى الإنصات أكثر من الكلام.

نيويورك تلك المدينة التي كان لها نصيب كبير من شعرك، ومؤخرًا تكتب مذكرات أو يوميات عنها؛ كتبت عنها ديوان “مرايا نيويورك”. نيويورك في هذا الديوان، عندما تقف أمام مراياها؛ فأنت ترى سمير درويش، المصري بامتياز، وكل حكاياته وذكرياته في مصر والمرأة التي يحبها، ينقلهم جميعًا معه إلى هناك، هناك حيث سهيل وسيف وجو البلد الذي يناسب طبيعته ككائن شتوي. وينقل كذلك ما يحمله في قلبه من القرآن الكريم وبعض الموروثات والثقافة الشعبية يُضمنها في قصائده.. هل الشاعر الحقيقي ابن طبيعته، لا ينسلخ عنها، مهما حاول أو بعد؟

– نيويورك في ظني هي المدينة الفاضلة التي كنت أتمنى أن أعيش بها في مصر، أو لنقل نيويورك كما ظهرت لي كزائر لم يخض تجارب العمل ولم يستوقفه البوليس ولم يتعرض لأي مشكلة تؤرقه، أحببت طقسها الشتوي معظم شهور العام، وتنظيم الشوارع والمربعات السكنية، والمساحات الخضراء، وكونها مدينة كوزموبوليتانية مفتوحة لكل الأعراق والأديان والألوان واللغات دون مشكلة، أحببت أرصفتها الواسعة النظيفة التي لا يستطيع أحد شغل أي جزء منها، بل يتعرض للعقاب لو تركه متسخًا أمام بيته أو محله، وأحببت أكثر أني في حالي والآخرون في أحوالهم، لا يتدخل أحد في شئون أحد ولا يسأل أحد عما لا يعنيه. مع ذلك تظل المدينة ناقصة بالنسبة لي لأني لا أتحدث الإنجليزية، أحتاج دائمًا لمرافق حين أؤدي معاملات إدارية أو طبية تحتاج للإدلاء بمعلومات دقيقة. جيلي كله لم يتعلم اللغات في المدارس لأنه ضحية فكرة القومية العربية والوطن الواحد من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر! فكرة الانعزال عن العالم في جزيرة محصنة، حتى لو كانت بحجم الوطن العربي.

الكتابة باللغة العربية تستدعي –بالضرورة- تاريخيتها، فاللفظة الواحدة ليست مجموعة حروف فقط، ولكنها محملة بحواديت ومواقف وشعر وقرآن.. إلخ الأشياء التي يصعب الانسلاخ منها، كما أنني سافرت إلى نيويورك للمرة الأولى عام 2013 وعمري ثلاثة وخمسين عامًا، فمن الصعب مع كل تلك الظروف أن تكون غير نفسك.

ديوان “ثائرٌ مثلُ غاندي.. زاهد كجيفارا” هو عبارة أيضًا عن قصائد بين القاهرة ونيويورك، بداية من الإهداء، للهامش المعاش الذي قد لا يلتفت إليه أحد أو إلى المرأة العادية التي قد تقابلها صدفة في الشارع أو تشاهدها في التلفاز أو حتى تراقبها من خلف النافذة -هي امرأة ليست مميزة بأي حال-، ومرورًا بقصائد الديوان التي في تناولها للمرأة العادية واليومي المعاش ركزت على السلبيات في الواقع المصري، والذي من بينها تلصص الناس على بعضها البعض دون أن يشعر أحد منهم بالذنب أو أنه يحشر أنفه في حياة الآخرين، هل هذه السلبيات هي التي جعلتك –كمصري- زاهدًا كجيفارا وفي نفس الوقت ثائرًا مثل غاندي؟

– ربما العيب فيَّ لأنني لم أستطع تقبُّل تدخل الآخرين في شئوني وشئون غيري دون أن يشعروا بوجود مشكلة، أن يحتشد الناس لمراقبتك وعد خطواتك علهم يقبضون عليك متلبسًا بالحب! لم أستطع تقبل فكرة أنك لا تستطيع أن تقف ربع ساعة مع حبيبتك أو زوجتك أو أختك أو صديقتك في مكان عام، الكورنيش مثلًا، دون أن يتطفل عليك الناس: المتلصصون والباعة والشحاذون والمتحرشون. لم أستطع أن أتقبل هذه الأفعال باعتبارها جدعنة أولاد البلد كما فعل غيري واستراح، فأنا أؤمن بالخصوصية والحرية الشخصية، وأنه لا ولاية على أفعالي إلا ذاتي مادمت لا أتسبب في إيذاء أحد. هؤلاء المراقبون الدائمون هم أنفسهم المتحرشون واللصوص الذين يخطفون حقائب النساء ويهتكون أعراضهن.

هذه ليست سلبيات فقط، إنها ثقافة شعبية تخيم على هذه الفترة التي نعيشها، يغذيها الخطاب الديني السائد الذي يدَّعي أنه يحافظ على الفضيلة وهو أبعد ما يكون عن ذلك، والنظر إلى أي واحد منهم يكشف ذلك، خاصة في علاقاتهم بالنساء زواجًا وطلاقًا ومتعةً.

نعم.. بخصوص ما تحدثت عنه بشأن الخطاب الديني السائد، بمتابعتي لمجلة ميريت أجدك تخصص ملفًّا لتجديد الخطاب الديني في كل عدد، وكثيرًا ما تحدثت عن الأزهر وقمت بنقده والتحدث عنه في أكثر من مناسبة، حتى أنك طالبت بأن ترفع الدولة يدها ودعمها لهذه المؤسسة وتقلص ميزانيتها، وأن تلغي التعليم العام في الأزهر ليقتصر على العلوم الشرعية، سؤالي لماذا يشكل الأزهر ككيان ومؤسسة دينية رسمية، تتبع الدولة المصرية، مصدر إزعاج لك وتعتبره مصدرًا للتشدد وليس الوسطية كما يرى غالبية الشعب المصري، بل في نظر الرؤية السياسية العالية للدولة نفسها؟

في هذا الخصوص أيضًا، ذكرت مرة أن حكم الكاتدرائية كحكم الأزهر.. هل هنا تريد أن تقول إن أي مؤسسة دينية يجب تحجيمها وعدم إعطائها سلطات واسعة حفاظًا على مدنية الدولة؟

– حين ألغت ثورة كمال أتاتورك الخلافة وأنهت الدولة العثمانية، ونفضت يدها عن الحكم الإسلامي الذي استمر قرونًا، حدث أن تسابق الحكام العرب على وراثة الخلافة، وأولهم حكام مصر، فقد أقنعوا الملك فاروق أنه خليفة المسلمين حتى قامت حركة الضباط ضده وطُرد من مصر، وهنا بدأت كارثة من نوع جديد. فمن المعروف أن اتفاقًا كان قائمًا بين الضباط وجماعة الإخوان، وأن بعض الضباط الرئيسيين في الحركة كانوا أعضاء في الجماعة، وأي عضو في الجماعة يقدم طاعتها على ما سواها.. المهم أنه بعد نجاح الحركة حدث تصادم بين الفريقين يهدف إلى إظهار القوة على الأرض، انتهى بتمكن عبد الناصر واعتقال قيادات وناشطي الإخوان، ولكي لا يظهر ناصر بصورة الذي يعادي الدين، كما حاولوا تصويره في دعايتهم، فعل عدة أشياء صبت في اتجاه تديين المجتمع، مثل إنشاء إذاعة القرآن الكريم ومدينة البعوث الإسلامية، وإدخال العلوم الطبيعية في جامعة الأزهر، ليكون الطبيب والمهندس والمحاسب متدينين.. وهكذا. فلم يصبحوا أكفاء في مهنهم، ولم يُمْسوا دعاة إسلاميين كذلك، بل رقصوا بين هذا وذاك!

مسألة تضخيم المؤسسة الإسلامية الرسمية –أو المسيحية- لها عدة مخاطر: الأول أن الدين خرج من كونه علاقة بين العبد وربه إلى أن يكون محشورًا في كل شيء، من ختان البنات إلى أرباح البنوك، وخرجت العبادات من نطاق المساجد، وهي كثيرة جدًّا وتتزايد أعدادها كل يوم، إلى مقار العمل والشوارع وتعطيل الحياة اليومية، وإلى أن يظن المسلم العادي أنه مأمور بتقويم المنكر، بيده وبلسانه، قافزًا فوق سلطات الأجهزة التي يراها كافرة أصلًا، وهذا ما سلَّمنا –تسليم أهالي- للجماعات المتشددة التي تعتنق العنف سبيلًا للإصلاح.

النقطة الأخطر أن إنشاء مؤسسة دينية رسمية، ونفخها لتصير بهذا الحجم من مساجد وجامعات ومعاهد ومدارس وسفريات وإعارات ومكافآت وبدلات وخطب وقنوات.. إلخ إلخ، خلق في الوقت ذاته مؤسسات دينية غير رسمية، تنشر خطابًا مغايرًا، والمتلقي العادي يميل إلى الخطاب المقهور الذي تضيق عليه السلطات، والنتيجة أن الأزهر أصبح بهذا الحجم الكبير جدًّا، وتُصرف عليه هذه الميزانيات العظيمة، بينما الخطاب المتشدد يزداد غلوًا وانتشارًا كل ساعة، فما فائدته إذن؟

أنا أتصور أن الدين كنشاط روحي يجب أن يظل في هذا الإطار، فمن يرد الصلاة فليذهب للمسجد، ومن يرد العمرة أو الحج فليذهب للسعودية، ومن يرد الزكاة فليصرفها فيما يرى، وليس على أحد أن ينشغل بغيره ماذا فعل وماذا ترك.. عندها ستنصلح بلادنا.

في عدة تدوينات لك على فيس بوك ناقشت البيان الانتخابي لدكتور علاء عبد الهادي الذي تناول فيه أداء اتحاد الكتاب في فترة رئاسته، وتحدثت عن تاريخ الاتحاد منذ نشأته إلى الآن من خلال عرض مبني على معلومات رأيتها أو شاركت فيها بحكم قربك من مواقع اتخاذ القرار سنوات طويلة تقترب من ربع قرن، وقد أوضحت من خلال تلك التدوينات الجهد الذي تم، والإنجازات التي تحققت، واستشهدت بأرقام ومواقف حدثت، وأنك كنت تود ألا ينكر أحدٌ على أحدٍ جهده. لماذا نحن في مؤسسات الدولة المصرية في العموم، أي شخص يأتي في أي منصب يهدم ما سبقه ويقلل من أهميته ويبدأ المشوار من جديد ولا يهمه إن كان في هذا إضاعة كبيرة للوقت، وإهدار للمال العام أيضًا؟

كل مكان لا يخلو من سلبيات بالتأكيد؛ أريد أن تقدم أنت السلبيات الخاصة بأداء اتحاد الكتاب في تلك الفترة التي ذكرتها ليست بالكيفية التي ذكرها دكتور علاء –وهي شطب أعمال الآخرين والتقليل منها- بل من باب تشخيص المشكلات وإمكانية وضع حلول لها.. قدم خطة قد يستعين بها غيرك في تصحيح وتطوير أداء اتحاد الكتاب.

– حتى جاء محمد سلماوي رئيسًا لاتحاد الكتاب في مارس 2005، كانت ميزانيته محدودة، تعتمد –في الأساس- على المبالغ التي تأتيه من الإذاعة والتليفزيون، من نسبة الـ2% مما يحصل عليه الأدباء والكتاب المتعاملون معهما، والمقررة في قانون إنشاء الاتحاد، هذه المبالغ هي التي كانت تفتح الاتحاد عمليًّا، إلى جانب مبالغ بسيطة تأتيه من بعض دور النشر. ميزانية الاتحاد وقتها كانت حوالي أربعة ملايين جنيه، نصفها في حساب الاتحاد والنصف الآخر في حساب صندوق المعاشات والإعانات، يعني حوالي مليونين للصرف على الأنشطة الثقافية والمرتبات والمصروفات الإدارية والنثرية.. إلخ، والنصف للمعاشات التي كانت تصل إلى حوالي نصف مليون شهريًّا، مما كان يهدد بعدم قدرة الاتحاد على الاستمرار في صرف المعاشات.

استطاع محمد سلماوي أن يضاعف ميزانية الاتحاد حوالي ثمانية أضعاف من مصادر مختلفة: تبرعات رجال أعمال وشخصيات ثقافية وعائلات، إعانة من الدولة، وإعانة كبيرة من حاكم الشارقة، مما خلق موردًا جديدًا عظيمًا يتفوق على الأموال التي تأتي من الإذاعة والتليفزيون، هي أرباح الودائع، فبعد أن كانت تأتيه أرباح حوالي 3 مليون أو أقل، أصبحت تأتيه أرباح حوالي 30 مليون، يعني عشرة أضعاف ما كان موجودًا، ثم ارتفعت أسعار الفائدة ووصلت إلى 20% مما عظَّم هذه المبالغ، وبالتأكيد هي خدمة جليلة قدمها سلماوي للاتحاد جعلته أكثر استقلالًا، وأي منصف لا يستطيع أن ينكر هذه الأرقام الحقيقية.

مع ذلك فالمتابع لأحوال الاتحاد يجد أن غربته تزداد في الواقعين الثقافي والأدبي، برغم الوفرة، وسأعطيكِ مثالًا واحدًا، ففي انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في مارس 2018 كان عدد المرشحين 40 مرشحًا، وعدد من لهم حق التصويت 1600 عضو، حضر منهم 440 عضوًا فقط، أي الربع تقريبًا، فلو قارنتِ هذا بانتخابات مارس 2015، ستجدين أن المرشحين 86 مرشحًا، والمشاركين في التصويت حوالي 70 إلى 80%، هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام بالاتحاد، ولو كنت مسئولًا لعكفت على دراستها وتصحيح الأخطاء التي أوصلتنا إلى هذه النقطة.

لديَّ الكثير من التحفظات على الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار حاليًا، فنحن اتحاد رأي مهمته الأولى احترام الاختلاف ومناقشة كل الآراء، وتوسيع المساحة أمام الجميع ليعملوا، والحرص على الاستحقاقات القانونية ومواعيدها، والتداول السلس للسلطة، لكن ما يحدث في الواقع يقول عكس هذا، فالجمعيات العمومية تتعطل، والانتخابات لا تجرى في مواعيدها، وأمور الاتحاد الداخلية التي كانت تتم في جو أخوي ذهبت إلى ساحات المحاكم، وكل من يكتب نقدًا للأداء على صفحته الشخصية يتم تحويله للتحقيق، بالإضافة إلى أن هذه الفترة شهدت شطبًا لعضويات أعضاء مجلس إدارة سابقين مثل د.حامد أبو أحمد ود.مدحت الجيار، وهذا شرحه يطول.

قلت مرة إن مرتضى منصور تعلَّم من توفيق عكاشة أن المتلقي العادي يحتاج إلى خطاب بسيط يتم صياغته بجمل بسيطة تناسبه، وتجعله يصدق ما يريد عكاشة أو مرتضى أن يصدقه. هل المشكلة هنا في المتلقي العادي الجاهز لتصديق الخطاب الذي يناسبه، أم في مرتضى وعكاشة اللذين عرفا سره، أم في ندرة وجود طرف ثالث -من باب تكبير الدماغ- يقدم الخطاب الذي يناسب المتلقي العادي ويدحض أي مرتضي وأكاذيبه؟

– البعد الناقص في السؤال أن تلك الظواهر ليست عشوائية، بمعنى أن الشخص لا يرسم الدور الذي يقوم به بنفسه، ولا الحدود التي يتحرك فيها، وإنما –كما يمكن التكهن من إشارات كثيرة- هناك مؤسسات أكبر ضالعة في الأمر، أيًّا كان حجم تدخلها، يعني قد يجوِّد الشخص دون أن يملي عليه أحد، وترى المؤسسة أن التجويد محمود ويدور في نفس الدائرة التي لا ضرر منها، فتتركه يعمل.. وهكذا، بدليل أن الدولة نفسها تدخلت -في المثالين المذكورين- وقلمت أظافرهما وأخرجتهما من المشهد، عكاشة حين تطوع بدعوة السفير الإسرائيلي إلى بيته، ومرتضى حين تهجم على مكتب رئيس مجلس الدولة في عهد مبارك، وحين هاجم رئيس الوزراء أخيرًا.. فهذه النماذج –على ذكائها وقراءتها لاحتياجات المؤسسات- تصل لمرحلة تتصور أنها أكبر من المؤسسة!

بالنسبة للغالبية التي تتلقى الخطاب الشائع، فهي معذورة بالفعل، أولًا لنقص بيِّن في التعليم والثقافة والمعرفة، وثانيًا لأن الخطاب الشائع مهيمن بشكل مقصود ويتم بروزة رموزه وكأنهم يمتلكون الحقيقة، وثالثًا لأن مصير المعارضين للسائد ليس جميلًا باستمرار.

الصوت الثالث الذي ينبه إلى مدنية الدولة، وإلى الحقوق والحريات والمساواة أمام القانون.. إلخ، موجود دائمًا، لكنه مهمَّش لأنه ليس مرغوبًا فيه، أصحابه ليسوا مطلوبين في المنابر ولا يتقلدون المناصب ولا يعيَّنون في المجالس النيابية، لهذا ليس غريبًا ألا يعرفهم العامة، وألا يتبعونهم إذا صادف واستمعوا إليهم.

ماهي العوامل التي جعلتك تقدم استقالتك من رئاسة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وكذلك أعلنت أنك لن تعيد ترشيح نفسك لعضوية مجلس اتحاد الكتاب، وأن على الجميع أن يفعلوا هذا في العمل العام، من رئاسة الجمهورية حتى رئاسة قسم الأرشيف في وزارة التموين؟

– استقلت من رئاسة تحرير مجلة الثقافة الجديدة لأنه ليس لديَّ فائض وقت أهدره في المهاترات والصراعات الصغيرة للموظفين، فقد كان ثمة خلط بين منصبي الفني كرئيس تحرير واحدة من أهم المجلات المصرية، وكوني موظفًا بالهيئة التي تصدرها، موظفًا ثقيل الظل يفشل في مجاملة أصحاب القرار وإظهار الولاء لهم ويأخذ كل أموره بجدية تامة. لم يقل لي أحد قدم استقالتك بشكل واضح ومباشر، لكنهم كانوا يضيقون عليَّ لأتخذ القرار؛ لعلمهم بطبيعتي التي لا تحارب طواحين الهواء، فالخطاب الذي عُرض عليَّ لأوقع عليه بالعلم -والذي جعلني أستقيل على الفور- لو عرض على المرحوم سامي خشبة لانهدت الدنيا! ودليل استراحتهم لاستقالتي أن رئيس الهيئة الذي قدمت له استقالة من عشر كلمات، ودون إبداء أية أسباب، لم يكلف نفسه بالاتصال ليسأل عن السبب، أو حتى يرسل رسالة عبر الواتس آب، كما لم يخطرني بقراره قبول استقالتي حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها.

أنا التقيت رئيس الهيئة مرة واحدة، شكرني لأن مجلة الثقافة الجديدة هي المطبوع الوحيد في الهيئة الذي يبيع كل الكمية المعروضة، بنسبة 100%، وقال لي إنه أرسل لي خطاب شكر بالفعل، وعندما أخبرته أنه لم يصلني نظر للموظف (المسكين) الذي يسيِّر إدارة النشر، فارتبك وقال إنه سيرسله! هو لا يريد إرساله لأنه لا يريد هذا المعنى، ويريد أن يكتب عرائض ويمارس الدسائس ويحصل على تأشيرات ومساحات أوسع للتعامل وللمكائد التي تناسب الصغار قليلي الحيلة ومعدومي الموهبة.. إلخ، فكان يناسب طبيعتي –والحال هكذا- أن أترك لهم الجمل بما حمل وأعود لبيتي لعلهم يجدون ما يبحثون عنه لدى غيري، مكتفيًا بما قدمته للمجلة بشهادة كثيرين.

أنا أعتبر أن العمل العام ليس غاية في ذاته، سواء في الحكومة أو في اتحاد الكتاب أو أي مجال آخر، ولكنه وسيلة لينفذ الشخص رؤيته، بمعنى أنك تقتطع من وقتك وجهدك، ومالك أحيانًا، لتقدم خدمة ما، ولترضي ذائقتك وطموحك في الوقت نفسه، لهذا لا أفهم التكالب على شغل المواقع والاستمرار فيها إلى الأبد، فالكتابة همي الأول وهي أولى بوقتي وتفكيري وجهدي وأموالي القليلة.

من البيت ومن دون ضغوط ودسائس صغيرة أصدرت ميريت الثقافية، مجلة ثقافية شهرية عميقة بمتوسط عدد صفحات 250 صفحة، أبذل فيها مجهودًا جبًّارًا وأصرف عليها من معاشي القليل، ومردودها يرضيني إلى حد كبير، ورسائل كبار الأدباء والمثقفين المصريين تثلج صدري.

الأركان أو الأعمدة التي قامت عليها مجلة ميريت “التنوير، تجديد الخطاب، المرأة”.. ما الذي قدمته ميريت في تلك المجالات؟ وهل هي بديل عن مجلة الثقافة الجديدة التابعة للدولة ولكن في ثوب جديد وخاص، على اعتبار أنك أسستها بنفس الطاقم الذي كان يعمل معك في الثقافة الجديدة، وإن كنت قد طورت بعض الأفكار التي كنت تقدمها في الثقافة الجديدة، مثلًا، تطوير فكرة تجديد الخطاب الديني إلى تجديد الخطاب عمومًا دون قصره على الدين فقط، لكن في العموم -الشكل والمضمون كانا- بنفس الثبات ونفس المنهجية والأسلوب الذي يحمله سمير درويش أينما ذهب؟

– تعالي نتفق مبدئيًّا –حتى لا نجاوز الواقع- أن الشخص واحد، بنفس خلفيته الثقافية وانتماءاته وقناعاته ورسالته التي يريد توصيلها، وهذا سيجعل كل الأعمال التي يقوم بها تنطلق من جذر واحد. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الجهاز المعاون في ميريت الثقافية هو نفسه الذي كان موجودًا في التجربة السابقة، فإننا –نظريًّا- نتحدث عن نتيجة واحدة. لكن تظل هذه النتيجة نظرية، وتظل هناك فروق ضرورية نتيجة اختلاف مجموعة من العوامل المحيطة:

1- مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورسالة هذه الهيئة توصيل المنتج الثقافي إلى أبعد قرية أو نجع في مصر، ومساعدة المواهب البعيدة عن مركز الحركة الثقافية في القاهرة في النشر والتعريف بإنتاجها الأدبي والثقافي، لذلك كان ضروريًّا أن نهتم بنماذج معينة قد لا تأخذ نفس الحجم في ميريت لاختلاف الرسالة، فميريت تهتم بالإنتاج العربي أينما كان، صحيح أن للمصريين نسبة أكبر، لكن هذا منطقي بحكم التوزيع الديموجرافي، وبحكم أن ميريت مجلة مصرية بالأساس.

2- كون الثقافة الجديدة مجلة حكومية، فإن ضغوطًا وسخافات كانت تمارس على كبار الإداريين في الهيئة من بعض الأدباء في الأقاليم، ليحصلوا على ما يظنون أنه (حصتهم) في النشر، صحيح أن الإداريين لم يكونوا يتدخلون بشكل واضح، لكن هذه الضغوط لم تكن تذهب هباء في النهاية.. وهنا أتذكر أن حلمي سالم –رحمه الله- كان يقول لي إنه يضطر لنشر قصيدة في مجلة أدب ونقد أرسلها إليه أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذي يُصدر المجلة، في حين لا ينشرها في مجلة إضاءة 77 التي تعبر عن الجماعة الشعرية المعروفة، فهنا ضغوط إدارية، وهناك اعتبارات فنية بحتة. وهذا فارق مهم بين التجربتين لدينا كذلك.

3- الإداريون في هيئة قصور الثقافة لم يتصلوا تليفونيًّا بي-أو بغيري- ليقولوا لا تنشر كذا ولا تقرب هذه الموضوعات أو الشخصيات، في الحقيقة لم يكن يصلنا منهم إلا رسائل الاستحسان، لكن الرقيب الداخلي عندي –الرقيب المسئول- يعرف ماذا يقول وإلى أي مدى، فنحن لا نريد أن نخسر مجلة مهمة في النهاية، وأذكر أننا اقترحنا إعداد ملف عن مناهج الأزهر، وكان أحد زملائنا في مجلس تحرير الثقافة الجديدة يقول إن هذا الملف سيغلق المجلة.

4- في الثقافة الجديدة أنت تحت ضغط الإداريين بشكل مستمر، خصوصًا إن لم تكن لطيفًا وتتواصل باستمرار، أو على الأقل تمتلك خاصية الابتسام كلما رأيت أحدهم، هذا الضغط غير المرئي، والمرئي أحيانًا، يجعلك –كهيئة تحرير- لست مرتاحًا تمامًا.

هذه الأشياء التي ذكرتها غير موجودة في ميريت الثقافية، فسقفنا أعلى، نخوض في مناطق لم نكن نستطيع الخوض فيها في الثقافة الجديدة، فمثلًا لم يكن ممكنًا عمل ملف عن الجسد، ولو كنت خصصت ملفًا كبيرًا عن رواية جوخة الحارثي كانوا اتهموني بالتربح من الخليج! الخلاصة أننا نفس الفريق بالفعل، لكننا في ميريت ننتج مطبوعة ثقافية خالصة ليست مدينة لأحد، وليست موجهة ضد أحد، ولا تحتاج شيئًا من أي أحد سوى وجه الثقافة.

في أي مطبوعة ثقافية ستجدين الشعر والقصة والدراسات الأدبية وعروض الكتب وتغطيات للفعاليات الثقافية.. إلخ، الشكل واحد تقريبًا، لكن حين تدخلين إلى عمق المنشور سيتبين اختلاف التوجه والرسالة والجمهور المستهدف، فمجلة إبداع المصرية مثلًا لا تشبه مجلة الرافد الإماراتية، رغم أن تصنيف المواد متشابه إلى حد كبير.

مع عدد يوليو 2021 من ميريت الثقافية، صدر كتاب ميريت الثقافية رقم (1)، وهو ديوان جديد لك بعنوان “ديك الجن” وقد أعلنت عن وجود نسخ ورقية منه توزع من خلال أربعه أجنحة عرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم توفيره إليكترونيًّا في الوقت نفسه، بشكل مجاني وإرساله مع عدد المجلة بالبريد الإلكتروني والواتس آب..

لماذا اخترت أن تبدأ التجربة بك؟ وهل يعني كتاب ميريت الثقافية (1) أن هناك خطة ليكون هناك سلسلة من الكتب تحت هذا العنوان؟ وما هي المشاريع المستقبلية التي تخص ميريت أو الأحلام التي تسعى لأن تكون حقيقة وتبدأ في تنفيذ خطواتها من الآن؟

المجلات الكبرى تُصدِرُ كتبًا مجانية مع أعدادها، سواء بشكل شهري أو فصلي، أو كلما احتاجت ذلك، بل إن بعض الجرائد في الخليج فعلت ذلك، ورأينا مشروع كتاب في جريدة، حيث كان يصدرُ كتابٌ على شكل جريدة ملحقًا بعدة صحف عربية كبرى تصدر من عدة عواصم في اليوم نفسه، وكلها طرق لترويج الكتاب وتوصيله مجانًا إلى القارئ.

في تجربتي في مجلة الثقافة الجديدة فعلت ذلك مرة واحدة قبل أن يصدر قرار إداري يمنعنا من إصدار كتب، يأتي القرار ضمن غياب مشروع ثقافي حكومي، وغياب فهم عميق للعمل الثقافي، ومحاولة توصيل المنتج لمستقبلين لن يذهبوا إلى الكتاب أو الفيلم أو المسرحية أو الحفلة الغنائية بأنفسهم، وبالتأكيد لن يدفعوا أموالًا لهذه النشاطات التي يعتبرونها ترفيهًا.

“كتاب ميريت الثقافية” كان حلمنا من البداية، جربناه مبكرًا مع كتاب للدكتور أيمن تعيلب عن صورة النبي في الكتابات الاستشراقية، ومضينا في التنفيذ بالفعل، لكن المشروع لم يكتمل لأن الكاتب تردد، ربما أراد شكلًا أفضل لكتابه، وهو محق طبعًا لأننا كنا نتكلم عن شيء ليس واضحًا، لهذا قررت أن أبدأ بديواني لأضع التجربة أمام الآخرين: شكل الكتاب وإخراجه وتكلفة طباعته وطريقة توزيعه والدعاية المصاحبة له، وربما إقامة حفلات توقيع وندوات لمناقشته.. إلخ.

فور الإعلان عن سلسلة كتاب ميريت الثقافية تلقيت اتصالات من كتاب -من مصر ومن خارجها- يريدون نشر إنتاجهم معنا، زادت بعد إصدار الديوان والاطمئنان إلى التفاصيل التي ذكرتها، وبالفعل سنصدر الكتاب الثاني مع عدد أغسطس، وسنستمر في إصدر السلسلة عن دار ميريت كلما توفرت الكتب التي تتناسب مع مشروعنا في المجلة وتوجهاتها.

كلمة أخيرة للشعر، ولحلمي سالم، ولسهيل وسيف.

سهيل وسيف هما فكرتي التي نبتت أمام عينيَّ وظلت تكبر يومًا بعد يوم، كنت أريد رجلين حرَّيْن يواجهان الحياة دون خوف، ودون حمولات ماضٍ ليسا شريكين فيه، ودون أن أتورط في تلقينهما قناعاتي وما يجب وما لا يجب. مرات كثيرة أستمع إلى رأي من أحدهما لا يوافق قناعاتي، فلا أتورط في محاولة محوه وزرع رأي بديل، تركت هذا يحدث وحده دون أن أتدخل، والنتيجة أن لديَّ شابان ناضجان صحيحان أفخر بهما، شاءت الظروف أن يهاجرا ويقضيا وقتًا طويلًا بعيدًا عني، لكن وسائل الاتصال قربت البعيد.. في المجمل أنا سعيد بتجربتنا.

حلمي سالم أكثر الشعراء الذين قابلتهم موهبة، وأكثرهم تسامحًا، شاءت الظروف أن أقترب منه في فترات معينة، وكتب دراسة مرفقة مع ديواني الأول –في الكتابة، الثاني في النشر- موسيقى لعينيها/ خريف لعينيَّ، الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1992، رغم أن فارق العمر بيننا ليس كبيرًا جدًّا، كما نشر ديواني النثري الأول “النوارس والكهرباء والدم” في كتاب إضاءة 77، رغم معارضة بعض أقرانه في الجماعة، وكان كتابهم الأول عن إضاءة.. وبالمجمل فتجربته الأقرب إلى ذائقتي الشعرية رغم اختلافي مع بعض دواوينه.. يرحمه الله فقد أخذه الموت مبكرًا جدًّا.

والشعر هو الحياة التي ينبغي أن نعيشها.