د. عزة مازن

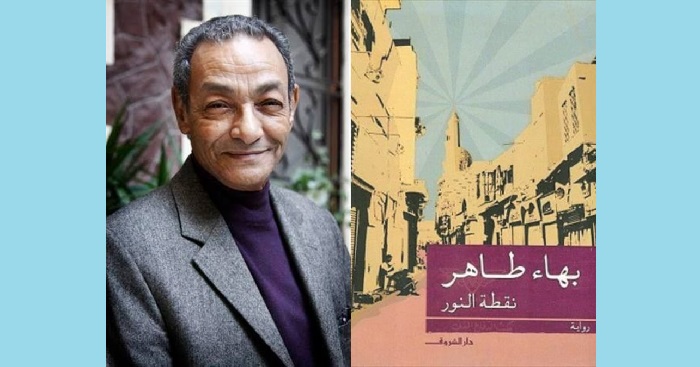

في عامه السابع والثمانين يبقى الروائي والقاص المبدع بهاء طاهر نقطة النور التي تضيء عتمة الطريق. عرف بهاء طاهر كيف يعيش آلاف الأعوام بتراثه الإبداعي الذي لا تنتابه الشيخوخة، بل يتكشف عمقه وثراؤه مع كل قراءة جديدة على مدى الأجيال.

في زمن تتعثر فيه الخطوات وتغيم الرؤى تشرأب الأعناق ويتطلع البشر إلى نقطة النور التي تلوح وسط الظلام. ذلك النور الذي استشرفه الأديب الكبير “بهاء طاهر” في رائعته “نقطة النور” (2001 ). عندما تتكاثف طبقات الظلام وتشتد حلكة في الليل والنهار تتراءى نقطة النور في آخر الطريق.. لا يلمحها إلا من صفت نفسه وعرف ظمأ الروح، فراح يسعى لإروائها.. تسعى الأرواح الطيبة نحو النور.. تسير على الدرب أحياناً وتزل أقدامها أحياناً.. وتتعثر أحياناً وتأخذها خطواتها عكس الطريق، ولكنها تواصل المسير، وفي النهاية، وحدها الأرواح الطيبة التي لم تتلوث والنفوس الطاهرة التي لم تدنس تدرك الضوء ويغمرها النور.

في “نقطة النور” يجسد بهاء طاهر معنى ظمأ الروح، وما تعانيه الأرواح الطيبة لتروي الظمأ وتدرك النور. السيد توفيق (الباشكاتب) شفَت روحه وصفت نفسه، ولكنه يتعثر في الطريق أحياناً، يذنب أحياناً، يعرف ظمأ الجسد ويستجيب لنوازعه وينسى الروح في بعض الأوقات، ولكنه من الأرواح الطيبة التي يدركها النور في النهاية وتدركه. يحدثه أبو خطوة، صديقه الصوفي الصالح: “الطريق طويل وخطانا التي نحسبها تمضي بنا على الطريق تقودنا أحيانًا إلى عكس الطريق…. الأرواح وحدها هي التي تتلوث يا أخي توفيق وأنت روحك أصفى من البلور”.

يتدثر السرد بلغة صوفية شفافة وينفتح على معنى النور بمدلولاته الرمزية المتعددة. تُستهل الرواية بالباشكاتب وقد بلغ المعاش، وهو يرعى حفيديه، سالم وفوزية، بعد وفاة والدتهما وغياب والدهما معظم أوقات اليوم خارج المنزل، يسبغ عليهما من الحب والرعاية ما يجعلهما يتعلقان به ويتواصلان معه. يدرك الباشكاتب مصر السبعينيات حيث يسيطر فكر الانفتاح وتصبح كل الأشياء سلعة قابلة للبيع والشراء. وسط عالم جديد لا يعرف غير لغة المال والمصالح الشخصية يصبح الباشكاتب نقطة نور وسط ظلام عالم يسيطر عليه الجشع وتغيب عنه الإنسانيات، فيحيا في قيم الماضي حيث معاني الألفة والإنسانية ومراعاة الجار للجار.. لا يعرف قلبه سوى العطاء والحب يسبغه على أهل بيته وجيرانه. لا يعود عليه البيت القديم الذي يملكه في حي السيدة زينب بغير القليل الذي لا يكفي، ولكن مع معاشه ودخل بسيط من تجارة ابنه وقدر من المدخرات القليلة يسد المصروفات ويبقى على علاقات طيبة مع جيرانه وأصدقائه في الحي. حتى عندما علم بحاجة البيت للترميم لم يفكر في هدمه، كما نصحه البعض، وبناء عمارة فاخرة مكانه أو بيع الأرض بمبلغ كبير من المال، بل أنفق مدخراته جميعاً على الترميم حين امتنع السكان عن الدفع. في كنف هذا الجد تربى سالم وتربت فوزية.. كان سالم صديقاً لجده يحكي له ويعلمه.. حكى الجد لحفيده عن أبو خطوة، الرجل الصالح ذو الكرامات وزميله في العمل بالمحكمة، وكيف تعلم منه لغة الروح ومعنى صفاء النفس. ورث سالم عن جده شفافية الروح والعطاء بلا حدود، فرأى النور وبقى أن يسير نحوه. في نهاية الرواية يحكي سالم لجده رؤية رأى فيها نفسه وحبيبته لبنى يدخلان في ممر مظلم يطاردهما أحد الأشخاص، بينما هما يحاولان الوصول “إلى آخر هذا الممر لأن نورًا في نهايته”. ويواصل سالم الحكي لجده متسائلا: “صحوت بعدها وكان وجهك أنت آخر شئ في الحلم أو أول شئ فتحت عليه عيني. فما معنى ذلك يا جدي؟” ويجيبه الجد: “إنك تستحق النور الذي رأيته في حلمك، المهم يا سالم ألا تخطئ النور حين يجئ.” وربما أدرك الباشكاتب من رؤية سالم أنه وحفيده أدركا صفاء النفس وشفافية الروح في ذات الوقت، فتجلت لهما نقطة النور. فقد كان كلاهما نقطة النور في حياة الآخر، التي كانت نفقا مظلما. إنه النور الذي “سيبدد ضوءه ظلمة الليل والنهار.” كما يقول أبو خطوة لصديقه الباشكاتب.

وعلى غير الأرواح النقية التي تعرف الظمأ وتسعى نحو الارتواء، فتتجلى لها نقطة النور، يستعرض الكاتب نمطا آخر من الأرواح، أرواح ميتة مصمتة لا تعرف الظمأ، فلا تسعى للارتواء، ومن ثم لا يدركها النور ولاتدركه. من هؤلاء نازلي هانم، الأرملة الثرية التي تعرف إليها الباشكاب خلال عمله بالمحكمة، وتزوجا سرا على ألا يرث أي منهما الآخر، تلك السيدة العملية التي لا تعرف سوى الرغبة في إشباع الجسد والحرص على المال. بعد سنوات من لقاءات منتظمة في شقة مستأجرة يقرر الاثنان الطلاق. وفي تلك اللحظة يتغلل النور إلى روح الباشكاتب ويجلي بصيرته، فينظر إلى نازلي وهو يفكر: “هل يقتل الحرص الشديد على المال الأرواح أم أن الأرواح الميتة من الأصل هي التي تتكالب على المال بهذا الحرص؟ وهل موات الأرواح يعدي؟ .. لا. هي لم تفرض نفسها على، بل أنا الذي سعيت وراءها. فهل تنتحر الأرواح عن عمد كما تنتحر الأجساد؟ …. قلت لن أنافق. سأنتظر ألا أشتهي الدنيا لأتوجه بعده نقيًا خالصًا. ولكن كيف توقعت أن يأتي هذا النقاء؟ لماذا لم تكن تصبر أبدًا على ظمأ جسدك واستطال صبرك على ظمأ روحك؟ ولماذا مثلا لا تظمأ روح نازلي؟ وهل هي تعرف أصلا أن هناك ظمأ للروح؟”

ويتجلى النور في الحب، فيلح السرد على دور الحب في إنقاذ الأرواح الطيبة التي تعرف الظمأ وتسعى نحو الارتواء.. الجد وسالم وحبيبته لبنى أرواح نقية تعرف الظمأ وتبحث عن الارتواء، وترى الظلمة تشتد حولها فتجتهد باحثة عن النور، حتى يتراءى لها في نهاية الطريق ويدعوها أن تواصل السير نحوه. قد يتلوث الجسد ويخطئ ولكن الأرواح الطاهرة وحدها تصل إلى النور. تختتم الرواية سطورها بتأكيد دور الحب المنقذ “الذي يقرب ولا يبعد”. تسأل لبنى حبيبها سالم:

“حدثني ماذا يقول جدك عن الأرواح؟

-يقول كل الأرواح جميلة وكلها طيبة.

-وهل قال لك يا سالم ما الذي ينقذ هذه الأرواح؟

-نعم. قال الحب.”

في “نقطة النور” استطاع الكاتب في براعة فائقة أن يجسد المعنى الصوفي للنور الذي يتجلى في الحب والعطاء، ويراه سبيلاً كي ينقذ البشر أنفسهم من عالم لا يعرف غير لغة المال وسطوته. الحب وحده السبيل كي تعرف الأرواح معنى الظمأ، فتسعى نحو الارتواء وتنطلق نحو النور.

بعد إحدى عشر عاما من نشر مجموعته القصصية “ذهبت إلى شلال” (1998) عاد الروائي والقاص المبدع “بهاء طاهر” إلى عالم القصة القصيرة بمجموعته “لم أعرف أن الطواويس تطير”(2009). رغم البعد الزمني بين المجموعتين يمتد الجدل بين بعض قصصهما وتتحاور الرؤى. فمن بين القصص السبع في مجموعته “ذهبت إلى شلال” ترتبط قصته “أطلال البحر” بعلاقة جدلية بقصتيه “الجارة” و”لم أعرف أن الطواويس تطير” من بين القصص الست التي تضمها مجموعته القصصية الأحدث. تتمحور القصص الثلاث حول الموقف من الشيخوخة وتسرب سنوات العمر.

في قصة “أطلال البحر”، التي تٌختتم بها مجموعته السابقة “ذهبتُ إلى شلال”، يقف السارد المسن على أطلال سنوات عمره المتسربة، يستسلم لذكرياته في حزن شجي وأنين هامس. على شاطئ البحر راح السارد يستحلب ذكرياته الجميلة مع حبيبة رحلت، وتركها تتسرب بعيدًا من بين يديه، وهي حب عمره. أخذ يستمتع باستحلاب الذكريات كطفل يستحلب قطعة حلوى ويتركها تذوب في فمه ببطئ:

(ظل واقفًا لحظة في مكانه ينظر للبحر. ذلك هو ما بقى له. الموج الذي يأتي ويذهب. الزبد الذي يمكث في البحر ويتشكل أمام عينيه بلا انقطاع أجنحة وأسماكًا وحيتانًا فضية لامعة، وحين يرتد عن الصخر فقاقيع ورذاذًا يترك زهورًا بيضاء كثيرة في حديقة البحر…. ذلك ما بقى له، ورائحة البحر التي أحبها عمره كله راح يستنشقها بعمق ولذة…. فقط لو يختفي ذلك الألم في الساقين! كان كل شئ سيصبح جميلًا).

ومثلما تسربت سنوات العمر تغير العالم من حوله وتسربت حلاوته، فلم يعد هو عالمه الأثير الذي أحبه؛ تغيرت الإسكندرية التي عشقها وغزتها – كما غزت مصر كلها ـ طقوس وقيم ثقافية واجتماعية غريبة عنها. ولكنه حاول أن يستبقي الزمن بالوقوف على أطلال الماضي وبعث الذكريات، فمد بصره بعيدًا متجاوزًا النسوة السابحات بجلابيبهن، و”الأطفال الذين يلعبون فوق الرمال المتسخة”، فطالعه ثانية “بحره الأزرق الممتد حتى السماء ورأى عند خط الأفق باخرة مسمرة في مكانها”. ولكن أبى العالم المتغير من حوله إلا وأن يقصيه تمامًا، فاستسلم وابتعد: (قام العجوز وأعطى ظهره للبحر. شعر بغضب يصعد كغصة في حلقه. قال لنفسه وهو يبتعد لا يعنيني زمانكم…. كم أنا فرح لأني رأيت عالمًا غير عالمكم! كم أنا فرح لأني عشت في زمن آخر! كم أنا فرح لأني عرفت نوال ولأني أذكر مكان عمائركم الشائهة تلك التي يلفظها البحر بيوتًا صغيرة جميلة يحنو عليها البحر وتحنو عليه. كم أنا فرح لأن زمنكم لا يخصني! أنا ماشي!)

في قصة “لم أعرف أن الطواويس تطير”، التي منحت المجموعة القصصية الأحدث للكاتب عنوانها، يبذل الطاووس العجوز قصارى جهده في المقاومة، ولكنه يستسلم لمصيره في النهاية. يجلس السارد على دكة خشبية في حديقة تحيط بهيئة دولية كان يعمل بها في بلد أوروبي، يستدعي ذكريات الماضي ويقف على الأطلال، مثله مثل السارد العجوز في قصة “أطلال البحر”:

(تزحف شمس حامية على الدكة الخشبية التي أجلس عليها فأتحرك قليلًا في اتجاه جزئها الذي يحميه ظل شجرة كستناء تنفض أوراقًا بيضاء هشة كالقطن المندوف إيذانًا باقتراب الخريف. أركز بصري على الأشجار كأني أحاول التعرف عليها. ما الذي تحتفظ به الذاكرة من هذه الحديقة ومن هذا المكان الذي ظللت أتجول فيه سنة وراء سنة؟ لا شئ تختزنه ذاكرة البصر. كأني لم أر هذه الأشجار من قبل. وما الذي أذكره من سنوات العمل الطويلة في تلك الهيئة الدولية المهيبة في هذا البلد الأوروبي؟)

يلتقي السارد بزميلة سابقة له مصادفة في الحديقة، ويشهد الاثنان مجموعة الطواويس الشائخة التي تعيش فيها، والتي كان مالكها قد اشترط عدم التخلص منها قبل أن يهدي الحديقة للهيئة الدولية. ويفاجأ الجميع بأحد الطواويس يتمرد على واقعه ومصيره، ويطير نحو شجرة أرز عالية، مقاومًا جهود رجال الإطفاء لإنقاذه؛ فما أن يصلوا إليه حتى يقفز إلى غصن أعلى من الشجرة نفسها، ثم ينطلق إلى شجرة التنوب المجاورة. ولكن سرعان ما يستسلم الطاووس العجوز لمصيره ويكتفي بشرف المقاومة: (أُعيد تحريك السلم نحو شجرة التنوب واختار الضابط واحدًا آخر من رجاله صعد السلم بخفة وتوقف قليلًا قبل أن يصل إلى محاذاة الطاووس الذي ظل ساكنًا. وغمغمتُ بإلحاح تحرك! قاوم! طر! لكن عندما وصل إليه الصائد ورمى شبكته لم يتحرك الطائر. كأنه كان ينتظر. كأنه كان يلقي بنفسه مختارًا في الشبكة). ويشعر السارد أنه يتماهى مع الطاووس المأسور: (ونظرتُ نحو الطاووس المأسور الذي كانت بعض ريشاته الملونة تبرز من ثقوب الشبكة وهو ينتفض وقلت لنفسي وأنا أنصرف: يا طائري العجوز أشباهٌ عوادينا).

أما قصة “الجارة” فتنتصر فيها السيدة العجوز، وتشرع أسلحة المقاومة في وجه تغيرات الزمن وترفض الاستسلام حتى النهاية. يحكي السارد عن جارته، وهي سيدة فرنسية عجوز قاربت الثمانين، تعشق الحياة، فلا تكف عن الخروج والتنزهة وقضاء حوائجها بنفسها. يكشف السرد عن نوبات مرض شديدة تنتاب الجارة العجوز، ولكنها ما تلبث أن تدخل المستشفى للعلاج إلا وتسارع بالخروج على مسئوليتها الخاصة. ترفض السيدة إصرار زوجة ابنها على إيداعها دارًا للمسنين، وتجد فيه رغبة في الانتقام من قدرتها على الاستمتاع بالحياة: (لاحظت أن بعض الناس يضايقهم جدًا أن تكون عجوزًا وحرًا وألا تحتاج إليهم. ربما يزعجهم أنك تستمتع بحياتك لأنهم هم لم يعرفوا أبدًا كيف يستمتعون بحياتهم). تعلمت السيدة الدرس من زوجها الراحل، الذي عاش كل لحظة من حياته، كأنما عاش ألف عام، رغم المرض: (قال لي وهو يقبض على يدي الموت لن يهزمني يا إيفيت لأني عشت معك بالفعل ألف عام. فعيشي أنت أيضًا ألف عام).

تدخل السيدة في نوبة مرضية شديدة، ويصر الأطباء على إجراء جراحة لها لتوسيع الشرايين، ولكنها ترفض وتترك المستشفى على مسئوليتها الخاصة، وتعلل ذلك لصديقها السارد بقولها: (ما أهمية أن أعيش مائة عام على هذا السرير أو على سرير مثله في أي مكان؟ هل يساوي هذا نهارًا من نزهة في حديقة وسط خضرة الأشجار وجمال الأزهار؟ هل يساوي وقفة على شاطئ البحر؟ هذا يا صديقي هو الألف عام الحقيقي، أن نفرح بكل دقيقة في هذه الدنيا قبل أن نودعها). يصادفها السارد في النهاية تتأهب لدخول شقتها، وقد عقدت العزم أن تعيش ألف عام: (أدارت رأسها نحوي وهي ترفع حقيبتها الصغيرة من الأرض وقالت بابتسامة خجولة مذنبة: “اعترف أنك أنت أيضًا تظن أن هذه العجوز الغبية قد أخطأت! أليس من الأفضل لها أن تبقى في المستشفى أو تذهب إلى بيت المسنين إلى أن يحين يومها فتختفي بسلام؟” ابتسمت لها بدوري وقلتُ بحرارة: بل ابقي معنا أرجوك. ابقي معنا دائمًا، فأنا أيضًا أريد أن أعيش ألف عام).

يعيش المبدع بهاء طاهر آلاف الأعوام بتراثه الإبداعي الذي لا تنتابه الشيخوخة، بل يتكشف عمقه وثراؤه مع كل قراءة جديدة على مدى الأجيال.