فرج مجاهد عبد الوهاب

لعل من أهم أساليب التناول في فن القص ذلك الذي يعتمد على الصيغة التي تدفع الفعل القصصي إلى مناخ سرديمحض، وذلك من منطلق اعتبار أن الصيغة إلى جانب الزمنتعد واحدة من المقولات الأساسية في دراسة الخطاب القصصي، وهي تشير إلى جملة من المسائل المتعلقة بتنظيم المعلومة السردية التي تومئ إلى أن سلطة القول خلال هذا السرد إنما تكون للراوي، وهو كما يتضح هو سرد مباين لقص الأقوال التي بها تنقل أقوال الشخصيات سواء كانت هذه الأقوال منطوقة أو غير منطوقة لذلك يتجسد سرد الأقوال أرقي شكل تتجسد فيه المحاكاة، بما هي تمثيل لكلام الشخصيات، حيث يتولى الراوي العليم بضميره الغائب رواية الأحداث بصوته، فيكون وسيطاً بين هذه الأحداث والمروي له والذي يتصل بها اتصالاً مباشراً فيصبح أقرب إلى الحدث.

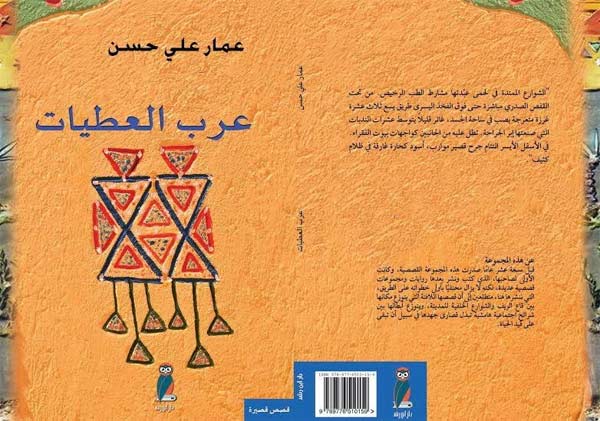

لا أكون –ربما- مغالياً في شئ : إن قلت إنّ القاص “عمار علي حسن” سواء أكان يعرف ذلك أم لا ، فقد أبدع في أسلوب التناول عندما اعتمد أسلوب صياغات الفعل القصصي القائم على سرد الأحداث والأقوال وذلك في معظم قصصه التي ضمتها مجموعته القصصية الأولى” عرب العطيات” الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1998|، واعيدت طباعتها عن دار ابن رشد عام 2014.

ضمت المجموعة “اثنين وأربعين قصة” تراوح زمن كتابتها بين عام 1989-1997م ومعظمها كان مهدى إلى أصدقاء المؤلف وأقاربه.

وكان الريف في معظم القصص كمكان محدد لمادته الحكائية التي تستخدم لتشكيل بناء القصة، ومن الواضح أن هذه المادة الحكائية كانت عند “عمار علي حسن” هي مجموع الأفعال والأحداث التي غالباً ما يكون بعضها مرتبطاً ببعض كما رأيناه في:

1-“تقاسيم الهوى” التي تفرعت إلى ثماني قصص قصيرة لم تفقد ارتباطها بمحورها الأساسي تقاسيم الهوى حتى أن أحد فروعها – اقصوصتان للهوى- تفرع إلى قصتين.

2-قصة “أطفال” التي تفرعت إلى أربع قصص.

3-قصة “أوجاع” وتفرعت إلى سبع قصص قصيرة.

ومن الملاحظ أن نظامها الزمني قائم على التتابع، ونظامها السببي دون اعتبار للطريقة التي أدرجت بها هذه الأحداث في القصة، أمام البناء القصصي للأحداث المذكورة في النص ففعل السرد قائم وواضح ولا يمكن تصوره خارج نطاق صياغته.

من خلال هذه المعادلات الفنية في صياغات قصص عرب العطيات، يمكن الدخول في تفاصيل أحداث القصص حتى تكتمل الصورة ويلتحم الشكل بالمضمون ويتعانق السرد في صياغات أفعال القصص وأقوالها وهي تتبني أحداث أفعال كتابتها لهذه القصص التي لم تخرج عن الريف والأرض والقرية وإنسانها في تعاطف حميمي مع الصوت الإنساني الحر والنبيل.

في “نجلي يا ملامح محمد” (ص 13-30) غوص في تلافيف الذاكرة بحثاً عن صورة محمد الذي يرى صورته مبهمة رغم أنه جزء منه ولدتهما أم واحدة ، والأب رجل واحد وتدفعه الذكريات إلى أيام الاستعداد للحرب في صحراء مترامية وهجوم اسرائيل عليهم لتنطق السماء باللهب ” كل الكتائب حولنا دمرت إلا سريتنا، سرية مضادة للطائرات لم ينسها الأعداء في زخم المعارك عشرون جندياً مرابطون فوق أربعة مدافع وآخر يستطلع الأرض والفضاء” (ص15) ويدوي صوت انفجار صوت المدافع وشعر أن رجله أثقل من جبل ومع ذلك يزحف نحوه ،كنت مغمض العينين تحاول أن تنزع الزمزمية من صميم قلب محمود وهو مطروح على الأرض مشروخ لنصفين والزمزمية مغروسة في اللحم ، قربت مني الماء الدم ساخناً ومملحاً وربطت رجلي وانطلقا تبتلعنا الوهاد- ترتب على صدري فيزداد إصراري على السير” (ص20) والجثث منشورة على التراب عشرات في تتابع وقرأت يا شعبان على الرمل وأنت تتلعثم – الثأر- وملت أنا على الرمال وأتبعت بكلمة – قريب- وراحا يستحثان الخطا وأنت تساعدني على تجاوز حجر امتشق يعترض خطانا الوئيدة من ضحى إلى ظهر أدخلنا في عصر كسير (ص21)

ويشر أن رجله في فم كلب مسعور فيحبس الصراخ حتى لا يصل إلى آذان الأعداء، وصلا إلى أخدود غائر بين صخرتين دلفاه.

-شعبان.

-أفندم.

-اذهب أنت وانج بنفسك ، إنني لن أستطيع إكمال الطريق.

-لا يمكن أبداً.

-سيلحقنا جنود العدو، وليمت واحد فقط.

-نموت سويّا (ص22)

تحاملا من جديد وانطلقا حتى وصلا إلى سلك شائك يحتضن أطلال بنايات متداعية تجاوزاه .. هنا كانت كتيبة لنا وفجأة يسطع نور سيارة للعدو، انبطحا أرضاً بين الجثث، اقتربت العربية وترجل منها أربعة جنود راحوا يفصحون الجثث- سمعنا همهمات لم نفهم معناها لكننا أدركنا أنهم يشككون في موتنا – عادوا إلى الرّكل والضغط لكننا كنا مشبعين بموت الأصدقاء، بصقوا على كومتنا وانصرفوا (ص24)

تابعا سيرهما وعلى بعد عدة أمتار شاهدا زمزمية ماء ناصعة البياض رأتها يا شعبان فردت فيك دماء الأمل أما أنا فتوجست خيفة ، ربما تكون شركاً خداعياً ألقاه العدو لتهرول إليه فلول الظامئين على أنه ماء وما هو إلا ألغام وقنابل هممت لتحضرها ، لكنني أمسكت بك وصرخت:

-أنا سأحضرها.

-قدمك يا أفندم.

-هذا أمر عسكري.

-لكن.

-نفذ الأوامر.

-يا أفندم

-الأوامر وكعادتك كنت مطيعاً وتركتني أزحف إليها .. لمسْتها فقبضت على انفجار هائل كان آخر ما سمعت، ورحْت تجمع أشلائي صرخت فيك: اترك كل شيء ولا تحمل سوى القلب ، كان حياً وصورتك مطبوعة في صميمه، لملمت اللحم كله وحملته فوق ظهرك، والأيام تدور فيصير جسدي تراباً في تراب وأهمس في صحوك: إياك أن تنكسر ، صحبتك وأنت تؤدي طابور العبور في ترعة المحمودية.. ها هو الحلم قد تحقق يا شعبان تم تدمير كل طائرات العدو، في ريح النصر يلتئم النصفان ويطيران وجهاً واحداً هو وجهك منذ سنين .. تماماً تماماً يا محمد.

القصة من أطول القصص، وتبدو كأنها مشروع رواية لاتساع فرص الخيال والتخييل وامتداد براح السرد في الحكاية نفسها قدّمت صورة ناصعة لجانب من جوانب البطولات الفردية لأفراد من الجيش المصري خلال نكسة 1967 كان الراوي المتنقل بين البطل وشعبان وتوصيف الأمكنة ورصد الرحلة بطلاً يضاف إلى شعبان والبطل مفسحين الفرص لتكتمل أطر قصة طويلة توزعت على عشر متواليات سردية متقنة العرض والتناول والصياغة، نبيلة الهدف والغاية لذلك استحقت الفوز في مسابقة القصة والحرب التي نظمتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع جريدة أخبار الأدب.

في “شوارع الألم” معاناة طفل مصاب يتعرض للسخرية من الأطفال حيث قصبة ساقه اليسرى مفرطحة “عيرّني العيال وأطلقوا على لقب- أبو لمونة – لم ينجح احتياجي العنيف في إسكاتهم ، أملأ حجري على آخره بالطوب وأرميهم، أخطف عصا أبي الطويلة وألاحقهم، يفرون وهم يرددون – أبو لمونة أهو (ص36)

وفي “أولاد الليل” قصة طريفة لرجل ليل اسمه أبو خلف الله خطف السمن المغلي وراح يسابق الليل في متاهات القصب ليعالج المصاب، صب السمن فوق الجرح ولف الرأس المشروخ وأحضر له كسر الخبز والماء وأحجار الكيف وراح يستعرض نوادر السرقة ومغامرات الليل البهيم وبينما كان راجعاً من عند الجريح استوقفت امرأة دامعة تردد اسم جريح القصب فعرف أنها زوجته، فقادها إليه وتسربت أنفاسه المحمومة إليه، ضمته لفهما السكون وضاجعها. (ص24)

وعندما باع صاحب القصب قصبة استضافة أبو خلف في بيته حتى يكتمل شفاؤه في هزيع الليل الأخير راح الجريح يتسلل خفية حتى وصل إلى السحارة إلا أن آنية وقعت فاستيقظ أبو خلف الذي قدَّر أن حرامياً في بيته ، حمل فأساً وصعد الدرج إلى الحجرة العلوية انكشف ملامح شبح يقلب في سحارة زوجته رشيدة ، تقدم رفع الفأس صعوبة في منتصف الرأس المدلى من السحارة، هوى الفأس ليستقر مكان الجرح، ليؤكد أن ابن الليل لا يتغير ولا يخلص حتى لمن ساعده على الشفاء واستضافه في بيته.

في “حجر من لحم” إحالة فنية إلى فضاءات التخييل الذي أشار إلى أن النمل سيتخذ من أنفه جحراً له فراح يقاوم أسراب النمل في بيته بشتى الطرق وبأسلوب لا يخلو من سخرية واضحة غير بلاط البيت وفرش رملاً جديداً ولما جن الليل تمدد في الصالة عارياً من ملابسه وأخذه النوم إلى مدارات الأحلام التي جعلته فارساً يقاوم النمل ويهزمه وعندما فتح عينيه لاحظ أشياء صغيرة تتلمس طريقها نحو أنفه سابحة على لحم وجهه أشعل النور “مددت يدي إلى وجهي، أدخلت أحد أصابعي في أنفي، فإذا بالنمل يتساقط فوق أرضية الصالة القيشاني يجري لينضم إلى سرب كبير تحلق حول البطانية، يدب هنا وهناك، ثم يعود على محل ليختفي تحت بلاط الغرف القديم (ص58)

أما “طقوس السفر” فقد ضمت خمس قصص قصيرة:

1-“حنين” وتصور حالة حنين كل من الأم إلى ابنها وحنين الابن إلى حضن أمه، يلتقي في الأتوبيس بامرأة في سن أمه ووقارها، يقوم ويدعوها للجلوس مكانه.

-أتعبتك يا بني!

-تعبك راحة يا أمي.. يا أمي، أطيل الألف والميم، وأود لو أرتمي في أحضانها، أبكي حتى أستريح (ص66)

2-“عورة” تصور بطلها جالساً إلى جوار رجل عندما رأى بائع الشاي قال له: لو كانت معي نقود غير ثمن تذكرتي لاشتريت لك كوباً فيشعر البطل أنه في ورطة فهو لا يملك حتى ثمن التذكرة فيذهب إلى الحمام هارباً من المحصل الذي لم يتركه التصق بالباب وراح يدفعه بقوة “وتصفد العرق من كل جسمي وأحسست أنني أتبوّل، تناثر البول على لباسي ، دفع الباب بشدة وقعت على ظهري، رفعت بصري وأنا ملقي ونصفي الأسفل عار تماماً فإذا بعشرة وجوه تنتظر إلي فضلاً عن المحصل.

3-“سفر العصر” تظهر علاقة البطل بأسباب حبه للسفر وقت العصر ودخوله في تفاصيل الخريف والفلاحين وشجرة الصفصاف ومئذنة المسجد إنها وصف دقيق للمسافة الجغرافية الطبيعية التي يمر بها خلال ذلك السفر، المحدّد بوقت العصر.

4- “زمانه سافر” قصة العائد وهو تعبان من السفر وعندما يعاود السفر تروي كيف يضمها ويقبل عليها ويقبل خدها ويذهب للحقل “أجهز حقيبتي وأنطلق، على الجسر يلتوي العنق، يتابع البهائم الكثيرة هناك على مرمى البصر، ربما هو معهم يسوق البقرة والنعاج ويقول للعيال في أسى زمانه سافر” (ص80)

أربعة قصص تحت عنوان جامع “طقوس السفر” ، وقد استجابت القصص لتلك الطقوس بمستوياتها الإيقاعية وعلى مستوى كل من الشكل والمضمون.

في قصة “فانوس” إحالة فنية لحالة إنسانية بطلها ابن فقير يرى أقرانه يحملون الفوانيس بينما هو لا يملك فانوساً لفقره وأبيه الذي يحسّ بشعور الطفل فتأخذه الأفكار حتى اهتدى إلى أن يضع لابنه فانوساً “بحث الرجل عن علبة صفيح قديمة غسلها ودهنها ورسم داخلها خطوطاً متماوجة ووضع في داخلها شمعة فذاب نورها وربط العلبة بخيط وغطاها بورقة بسكويت مصقولة وخرج بها الطفل لتأخذ أبصار الذاهبين إلى الموكب من عيال وكبار وفي أتون الموكب المنهج، ثمة ولد صغير يجري هنا وهناك يصدح بأنشودة عذبة، اشرأبت إليه الأعناق وتلاقت الأبصار على النور المنسكب من يده، المنبعث من فانوس غريب بدا أكثر جمالاً من كل فوانيس العيال (ص87).

وفي قصة “تراحيل” قصتان هما:

1-“وجه” حيث المراهقة والشباب الباحثون عن رجولة يمتطون أسطح القطارات وترمي بهم في جوف البلاد فيعملون بحمل الطوب الأحمر إلى الطوابق المرتفعة وتستوي الأبنية وكاد الشباب أن يفارق مواضعه وهو يدور بحثاً عن شقة وخطيبته تسير بجواره وقد قتلها الانتظار، وهما ينظران إلى العيال وهم يحملون الطوب والزلط توقفت خطيبته وأشارت إلى ولد وقالت: هذا الولد يشبهلك ، أليس كذلك ، ترجع الإجابة من جوف زمن مضي، تلاحق ابتسامتها وتخرج كلمة صحيح طويلة وممتدة لا تكاد تنتهي. (ص96)

2-“تراحيل” وتحيل إلى حال الثقيلة المرميين على الأرصفة ينتظرون من يأخذهم لعمل ما يؤكله وعياله.

“أضع الحقيبة بجوار الفؤوس والكواريك والزنابيل ، أغمس اللقمة في جوف الطبق وأنفض عن كاهلي كبت الحروف، وينطلق اللسان يتحدثون عن قسوة قلوب أصحاب العقارات ورئيس الأنفار وأسرد لهم عن صلافة أصحاب دور النشر وتبرم النقاد. (ص100)

في قصة “أنا مصري” عودة بالذاكرة إلى الوجوه الذين ضاعوا في الصحاري وأولئك الذين تسلم أهليهم أشلاءهم من عربات الجيش الضخمة عام 1967 وينظر الطفل إلى صورة أبيه الذي ذهب ليحارب اسرائيل ولا يعرف إن مات وإن كان حياً والعيال يعيرونه ويقولون له: أباك ضاع، وقلت ها هي طيارة اسرائيلية ربما أجد أبي قد رجع مع هذا القمر المنقوش وتتهادي الطائرة ويقع الطيار بين مخالب الأذرع الممتدة وهو يصيح:

-أنا مصري- أنا مصري- وجدت نفسي أندفع في أحضانه.. أبي رجع أبي رجع ، يجري إلى أمه التي أخذته إلى الأرض المحروثة، في الطريق كان الناس يتحدثون عن طيارة لرش المبيدات اشتعلت فوق حقول القطن وعن طيار نجا من النيران وهرب بمظلته (ص108)

في قصة “تضحية” حكاية الطالب وقراءته الواسعة عن التاريخ وبطولات الصحابة مما جعله صلب الإرادة قوي الشكيمة “أناس كثيرون ماتوا من أجل لا شيء، وآخرون لغاية حقيرة أما هو فسيموت شهيداً اختزل الزمن في خطوة، حمل حقيبته وفكرته وقفل راجعاً: اضرب .. ونطق الرصاص الذي تسلل إلى أحلام النائمين، وانتشر الرجال كالنمل عبر كل الأماكن ليطاردوا اللصوص الهاربين، وذات صباح عادت الدموع تنهمر حين فتح محمد حقيبة أخيه، كتاباً ضخماً مرسوماً عليه بقرة سمينة ، مكتوب فوق غلافه: كيف تنهض بتربية الأبقار، وموضوع بجواره حول حبل الكتان (ص116)

في “تقاسيم الهوى” ثماني قصص هي:

1)”حرفان” كتبهما الراوي على شجرة الجوافة فيرى جرح الحروف التأم لا تكاد العين أن تراه فيعود إلى تشكيل الحرفين، يدقق النظر فيرى الحرفين قلبيْن متعانقين وممتزجين تماماً.

2)”بترا” التي لا أحد يستطيع أن يحتل مكانها وتدرك أن عمرها المنتفخ بالألم ليس في ورمه سوى غدة صحيحة ساعات، بل هي دقائق وتمزقه الفجيعة وهو يري الرصيف خاوياً إلا من نفر قليلين، قلت لأحدهم وحروفي تتحشرج فلا يكاد يتبينها: هل غادر القطار المحطة؟

ردّ وهو يمصمص شفتيه: سافرت فيه أجمل فتاة رأيتها في حياتي.

3- أين الحبيبة يا قمر؟ فيبحث عنها في وجوه الناس في زحام المدينة وتتشكل الصورة في ظلان الحجرة، يقلب صفحات كراسة فيجدها. يقرؤها وأقرؤها وأكون من بعثرة الكلام حروفا، تنقضي المحاضرة دون قدومها فيقوم وأجفانه حبلي بالدموع حتى وجدتك أمامي تكالب سحب الدخان وأغالب أنا دموعي المختزنة في دلتا الأحزان..

ويشق السؤال إلى أجواز الفضاء، والأذن تنتظر الإجابة.

4- “الولد الصغير” توصيف لحالة طفل يحاول أن يركل الأيام في قدميه فلا أنت تهاب السيارات التي تمرق بجانبك وتكاد أن تدوس أقدامك ولا هي ترغب في بقاء الزجاج بينكما، حكاية واحد من الأطفال التعساء الذين تراهم عند شارات المرور يستجدون أصحابها بعض أمل يغسل تعبهم.

5- “الكلمة” التي تتابعت حروفها تتلبس الشعاع المنساب فوق الأسطح والإسفلت وواجهات البنايات “حين أصبحت خطاً فاصلاً بين إرادة سائقين كانت العين مصوبة إلى طرف السماء لتطمئن إلى استقرار الكلمة في قلب البرتقال”.

6- “وجه الحبيبة” الذي يعكس العلاقة التبادلية بينه ورئيس القسم وفتاته التي تعمل عنده وبعد أن استبد به الشوق قرر أن يقبل الأسئلة فمضى إليها، وقبل أن يصل إلى الشارع الذي فيه مؤسسة حبيبته طالعة وجه رئيس القسم . تبادلا التحيات وراحت الذكريات تطل برأس الحبيبة وتحفر في عيني الرجل تساؤلات وحيرة لم أسأله عنها يناديني باسم غير اسمي، ويكرر الاسم في كل مرة وجدت وجه الحبيبة يتباعد، يتباعد بقدر نسيانه لي .. يتباعد ، حتى يتلاشى هناك في زحام الشارع المؤدي إلي المؤسسة.

7- “بذرة عشق” تتسربل حملتها ريح الوداع بالماء المتقاطر من جسد الهوى فتنبت شجرة جديدة.

8- “برواز” حملته من عنده خالٍ من صور العشق وفي ذات يوم وفي صفار العصر الكسير راح البرواز يتشكل من جديد، يكتمل فيحوي شعراً كالليل وعينين نجلاوين تتوسطان وجهاً كالصبح ، تنامت الملامح حتى امتلأ البرواز، حْسنا، قبضت عليه وجريت إلى الأستاذ أحمد، البرواز في قلبي وعيني تراقب الزحام.

في قصة أطفال أربع قصص قصيرة هي:

1- “حصان المولد” يهل المولد ويخرج ليجده حاملاً بين يديه الحصان الأحمر، وليلة بعد ليلة تقل أجزاؤه تتضاءل فيسأله: فين باقي الحصان.

-أكلته.. أخته تحتفظ بعروستها الحمراء مدة طويلة وتحملها هنا وهناك. سألتها:

– عروستك.

-أيوه.

يركض إلى أمه ويصرخ : عايز حصان: يهب أبي يصفعني ، أفر وأمي تسترضيه أبتعد، أجري، أمر عليهما شمعتهما مشتعلة وحصانه يرقد في أحضانه.

2- “شجار” بين طفلين صغيرين أصحاب يتشاجرون لأن أحدهما يلعب تحت سلم العمارة ويقول الآخر بصوت مخنوق: الرجل صاحب العمارة يطرد أبويه بواب العمارة والرجل قال إن صاحبي وسخ المكان يرضيك قطع عيشنا؟

3- “كرة” قصة الطفل الذي يبكي لأن أمه تأخرن لأنها تبيع الخضار ويريد أن يلعب مع الأطفال الذين يتراكلون كرة جلدية بحجم البرتقالة حتى قذفها أحد اللاعبين عالياً وسقطت داخل حجرته التقطها الطفل رماها وراح يشوطها دون أن يصغي لصياح الأطفال ، تخيل أنه شكل فريقين وينادي على أشخاص غير موجودين يصفق ويصرخ ..جول.. جول، يحتضن الهواء مغتبطاً ثم يعود ليلاحقها من جديد.

4- “عمي خليل” الخفير الذي خطف الحرامية منه البندقية وراح العمدة يحقق معه وينهره الضابط – اخرس يا كلب

فيجيبه بقوة:

ما كلب إلا أنت وعساكرك، ولما رأينا السياط تنهال عليه وهو جلد يقاوم تحفزنا، جحورنا مليئة بالحجارة، أجسادنا مخندقة خلف السور، أيدينا أقواس تمطر سهام الحصى كالرصاص من كل جانب.

في القصة التي حملت عنوان المجموعة “عرب العطيات” فإنها تنقلنا إلى القرية والثيران التي تجر المحاريث والفلاح الذي يذوب دخان سجائره في الهواء المسافر إلى عرب العطيات القريب منه تمر الأيام وفدادين الأرض المحروثة تتسع والرجل هناك يحارب الأرض الفاصلة، وكلما حرث أرضاً طلب الناس منه أن يحرث غيرها، يلملم قروشهم فيتقوى على الغياب، تأتي وجوه دقيقة لعيال صغار يحملقون في عيني امرأة تسكبان الدمع الغزير في الأرض القاحلة فتبتل وتصير لينة أمام المحراث.

وينطوي تحت عنوان “أوجاع” سبع قصص قصيرة هي:

1-“المشهد الأليم” الذي أفصح عنه مخنوقاً يرفرف جسده النحيل يرتعش رعشات النهاية، بينما كان صوت الأب يأتي حبيساً متقطعاً:

-هامو .. و .. ت وثبت على ظهره وراحت أظافري تخمشه بضراوة، انزلقت إلى أسفل وغرست نواجذي في مؤخرته

– رفسني بقدمه فطرحني أرضاً تذكرت فأسي الصغير فأحضرته وهجمت عليه ، لما رآني دفع أبي على ظهره يلهث ويعافر ، بينما أنا في برزخ الموت والحياة كان الأب يجري نحونا يداه تحزمان عصا غليظ رأيتها ترتفع وسمعت طرقة قوية انزاح لها القدم الجاثم فوق عنقي استدرت فإذا بالأب يمتطي صدر الخصم ويوجعه ضرباً.

2- “لقمة” وإحالة إلى لقمة العيش في روحه وهو يقابل مديره بفزع ويطلب منه أن يسأل في مديرية الأمن عن تراخيص السلاح وفي الطريق وجده جالساً وعليه كل قذارة الدنيا وكفاه مطبوعتان فوق كومة صغيرة من التراب يرفع اليد اليمني ويلقف رغيفاً من بين فخذيه يمزع لقمته يغمسها في التراب ويبتلع، يقهقه ويأكل. وقف جنبه ورخصة السلاح مدلاة من جيبه وسأله: أتأكل التراب؟ قم أشتر لك طعاماً ، هذه المرة لم يضحك انتفض واقفاً وبسرعة شديدة.

خطف الورقة من جيبه أمسك يديه وانهال عليه ضرباً، لكنه كان كوّرها داخل فمه وراح يلوكها ويضحك.

3-“خبر” يقرؤه في صحيفة قديمة: القتلى خمسة والمصابون سبعة وبعد عشرين عاماً يقرأ في صفحة الحوادث أن المحرر أخطأ في تقدير عدد القتلى ، لقد كان هناك في أعماق القصب شخص ولم يحسب حتى في عداد المفقودين وكلاب القرية تشهد على أن الخبر جانبه الصواب.

4- “الحجرة” المغلقة بالقفل فأين يذهب؟ والجوع أمضه وهواء الليل البارد يصفع صبره، حتى رأيت مع الزحام جسداً يهم في سيره يغطس ويبين، قلت: هو هو جريت خلفه أنادي: محمود .. محمود، فجأة تذكرت أن الذي يمشي هناك، يرتدي قميصاً أبيض، ومحمود خرج في الصباح بقميصه الأزرق لكن مضيت أجري خلفه وأنادي في إلحاح شديد.

5-“وطن” الذي عاهدته أن يحرره من قيد الغاصبين الشبان المأخوذون من المساجد والمدارس إلى غياهب السجون، نساء البيوت الحبيبات في جدران غشم الأزواج ..

ويهرول في قلب الميدان في يده كتاب، كنت ذاهباً إلى الشارع الذي هلّ منه، التقينا منذ أول نقطة في جانب الميدان، رحت أتابعه وهو يغوص في الزحام مخلفاً وراءه جملته المخنوقة بالدمع .. غدا سنحررك يا وطن.

إذا عدْنا إلى تاريخ كتابة القصة لوجدناه يعود إلى أبريل 1996 وهذا يعني بأن المبدع في هذه القصة بالذات ومن خلال موضوعها القومي، إنما كان يبشر بانتفاضة شباب مصر وتجمعهم في ميدان التحرير من أجل تحرير الوطن.. إنها القصة التي بشرت وتنبأت بثورة يناير قبل خمسة عشر عاماً.

6-صور وتنقسم إلى:

أ-“شدو” ناي حزين أنا في القلوب الشجن.

ب- “سوق” ونزاع بين شابين مشتبكين في صراع محتدم ولم يفكر أحدهم في فض النزاع، ويرتفع الصوت فيضيع صوت الرجل الأجش يشحذ هم حنجرته ويصرخ: ابني للبيع بعشرين ألف يا بيه!

ج- “سيارة” عندما أتي صاحبها ربت كتفه بلطف، انتبه فتنحي جانباً، قادها الرجل ومضى مسرعا، تابعه حتى غاب في الزحام عاد ينظر إليها فوجدها قد أعطته ظهرها.

7- “ليمون” حيث تخرج النسوة يرفض بعض ما لديهن من نقود ويعدن وفي أيديهن الليمون وعلى وجوههن آثار النكات التي وزعها الرجل مع ليمونة، ويتقافز الليمون داخل السلة ويتباعد الشراع ويتضاءل الأمل في الرجوع، يتمهل الصراخ، تخبو ناره ويصير أنات متقطعة ويكاد يموت تماماً، وحين يتذكر الرجل أولاده الصغار الذين يتنظرون ما معه من خبز وحلوى يتجدد صراخه: عديني يا طيب يلاحقه الصدى من جوف البعيد الأسود: يا طيب .. يا طيب …

يضعنا المبدع “عمار علي حسن” في هذه المجموعة القصصية أمام كثير من الاعتبارات الفنية والتناولية يأتي من أبرزها:

1-تنوع الموضوعات التي لم يخرج معظمها عن فضاء الريف والفلاحين ومجمل العلاقات التبادلية سواء.

أ-مع الأرض.

ب-مع بعضهم.

ج-مع المالك المستبد وسياطه التي لا ترحم.

د-مع الرجال دون النساء حيث غاب صوت المرأة.

في عدد كثير من هذه القصص تاركاً مساحات الأحداث للرجال عامة والأطفال خاصة حيث ظهروا في معظم القصص أبطالاً حقيقيين وأكبر من سنهم.

2- نقل الأحداث بمفردها وجمعها ومجموعها إلى فضاء القص إحالات إلى:

أ-حالات اجتماعية مسورة بأخلاق القرية.

ب-حالات إنسانية واضحة المعالم حيث العمق الإنساني إحالة من:

1-الرجال إلى الأطفال.

2-الأطفال إلى آبائهم.

3-الاهتمام بالطفولة –الفانوس- المشهد الأليم.

4- الأمومة التي تجسدت فيها في امرأة رآها تشبه أمه.

ج- حالات وطنية ونبوءات إنسانية – وطن

3- الشغل على الصياغات المتقنة لكل قصة فلا تناقر ولا تجاذب ولا علو مهول ولا سقوط مروع وإنما إنسيابية لغوية أحكمت صياغة كل قصة وفق مضمونها الخاص بها وفق ما يمليه مضمونها ولذلك تناوبت بين الواقعية والواقعية الاجتماعية والمجتمعية والواقعية الأسرية ثم الواقعية المكانية.

4- معيار مصداقية الشغل على الفعل الكتابي الذي تجلى بذكر تاريخ كتابة كل قصة وقد رأينا ذلك يتمدد ما بين 1989- 1997 مما يمنحنا:

أ-مؤشراً إلى أسلوبه القصصي ولغته.

ب- مؤشراً إلى البدايات التي كانت متميزة ومتقدمة.

ج-المؤشر الأهم الذي يجعل متابعيه يدركون مدى التطور الفني والتقني الذي وصل إليه المبدع عندما تفرز المقارنة ما كتبه في تلك الفترة وما يكتبه الآن من قصص تشير إلى الخط التصاعدي في تطور أداة وأدوات المبدع الفنية والتقنية في أساليب فنية تشير إلى أنه واحد من أهم مبدعي القص المتطور والحديث في الحراك القصصي العربي المعاصر.