سعيد نصر

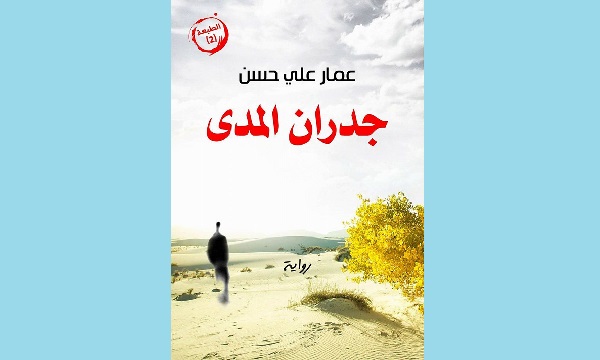

” كل شىء هالك هنا، إلا المرارة المتدفقة إلى فمى، وصخرة عالية تعاند الفناء”.. جملة خاطفة وجاذبة، بدأ بها عمار على حسن رواية جدران المدى، وكان لها تأثير كبيرا فى ذهن المتلقى، فهى متماشية مع العنوان، ومعبرة عنه، وتثير تساؤلات كثيرة حول الطبيعة الخاصة والحزينة لمسار البطل، وتجعل القارىء شغوفا لمعرفة معالم الشخصيات والأحداث التى ساهمت وتسببت فى تشكيل هذا المسار المؤلم، والمتمثل فى حالة التوهان والضياع، بسبب فقدان الحلم والأمل، التى يعيشها البطل فى غرفة صحراوية باتساع الكون كله، يموت فيها كل شىء، ماعدا ذكريات مؤلمة ومريرة، تبدو كما لو كانت مترسخة بداخله رسوخ صخرة صحراوية عالية عصية على كل عوامل التعرية.

مطاريد الجبل فى “جدران المدى”، التي صدرت طبعتها الأولى عام 2006، شخصيات تختلف عن تلك الموجودة فى الذهنية الجمعية لبعض المصريين،فهى شخصيات يجمع بينها ثالوث “الطيبة والفقر والكدح”، وقع عليها ظلم كبير،كل حسب حكايته،دفعها،غصبا عن إرادتها، إلى حياة تعيسة بائسة فى كهوف الجبال بالصحراء الغربية،وحرمها جميعا من مستقبل أفضل كانوا يحلمون به،سكن هادىء وحضن دافىء يشعرهم بالأمان والطمأنينة، فعلى صابر حسنين، بطل الرواية،محاسب بشركة مقاولات، مقاوم للفساد، وطنى حتى النخاع ،غيور على المال العام،تم اتهامه بجرائم لم يرتكبها،بدأت بجريمة جنائية وانتهت بجريمة سياسية غيرت مجرى حياته بالكامل، وعم عوض كان ضحية جريمة كاملة محبوكة على مقاسه،ارتكبها شخص اسمه مخلوف أبوالدهب، نكاية فيه، وقلبت حياته رأسا على عقب، حيث سجن بسببها 20 عاما، وهرب بعد 10 سنوات، وانتقم من مخلوف، وفر هاربا للصحراء، وأحمد عبد العزيز سليم كان فريسة سهلة لعضو فاعل بالجماعة الإسلامية، يدعى محمود السيد، استغل قلبه الطيب وعقله الخام واستقطبه بعملية عصف ذهنى عن طريق كتاب “معالم فى الطريق” لسيد قطب، وسرعان ما عاد إلى رشده بكتب المفكرين المعتدلين،ولكن عودته جاءت بعد فوات الأوان،حيث اتهم فى جريمة إرهابية لم يشارك فى تنفيذها،وكان نتيجة ذلك الهرب إلى الصحراء وكهوف الجبال،فى مجتمع لايعطى فرصة حقيقية لهذه النوعية من الناس للعودة إلى المسار السليم مرة أخرى.

الكاتب استطاع أن يجعل من شخصية “أحمد عبد العزيز” حالة جدلية تشبه المنتدى الفكرى لكشف الجريمة الكبرى التى ترتكبها الجماعات الإسلامية بحق أبناء الفقراء فى الجامعات المصرية عن طريق العصف الذهنى لعقولهم،وبشكل يجعلهم يعتقدون أنهم وحدهم هم الذين يمتلكون الحقيقة الكاملة، وأنهم فقط هم المسلمون والباقى كفار، ويستخدم تلك الحالة الجدلية أيضا لتعرية أفكار وكتب رموز الجماعات الإسلامية أمثال سيد قطب وسيد إمام وغيرهما، وذلك من خلال أفكار وكتب الشيخ محمد الغزالى وزكى نجيب محمود وحسن حنفى وطارق البشرى وأحمد كمال أبو المجد وجمال البنا، وكأنه يقدم للمصريين روشتة النجاة من أفكار المتأسلمين الهدامة، وهى روشتة عنوانها الأساسى “إلغاء العقل ليس فى مصلحة أحد”، حيث يعطى “إبراهيم” صديق ” محمود المنسترلى” هذه الكتب لأحمد ويقول له: “حتى ترى الصورة كاملة.”، ويقول له أيضا:” تلمس خطاك نحو الحقيقة، ولا تدع أحدا يستعبدك بأفكاره. لقد تعلمت بعد عناء أنه لا يوجد أحد يحتكر الصواب، فالمفكر الواحد قد يغير أفكاره بعد مرور السنين، وسيد قطب الذى أعجبتك نداءاته اليائسة له كتب فى مراحل سابقة كان لها اتجاه آخر، مثل “العدالة الاجتماعية فى الإسلام”، وقبل ذلك كان شاعرا يتغزل فى نهود النساء، ولولا تجربة السجن القاسية، ربما كان له قول مختلف.”

كعادته ينتصر الكاتب لطبقة الفقراء والبسطاء ، حيث يظهرهم فى “جدران المدى” مثقفين واعيين مغلوب على أمرهم، بعضهم عاشق للكتب أمثال على صابر حسنين وحماد عبد الستار وسيد الحامولى، وبعضهم الأخر واعى بالحقيقة بمنظور الحكمة الناجمة عن تجارب الحياة المريرة، أمثال عوض وعطية، وكلهم فى قلوبهم خير وطيبة باستثناء مراد غالب وهاشم ورفاقه وصاحب المزرعة الأول، ومعظمهم شخصيات تمارس عملية نقد الذات، وهى صفة يتحلى بها كبار العقول،لذلك تراهم يشعرون بندم شديد على الرغم من مظلومياتهم، ويحنون لحياة طبيعية بين أهلهم وقراهم مثل كل الناس، ويمكنك أن تستدل على حكمتهم ونقدهم للذات، من خلال حوارات عديدة، منها حوارات بين البطل وعم عوض، وأخرى بين البطل وعبدالحميد المنياوى، فكلاهما قالا لعلى صابر حسنين بخصوص معركته مع رئيس الشركة الفاسد:”أنت تسرعت وتهورت”، وكأنهما ينتقدان نفسيهما بخصوص الأسباب التى آلت بأحدهما إلى السجن وبالأخر إلى السجن وكهوف الجبال.

الرواية يغلب عليها الطابع الاجتماعى، وإن كانت لا تخلو فى الوقت نفسه من بعض المضامين السياسية والفلسفية، فهى تلقى الضوء على ظواهر اجتماعية خطيرة، ابتليت بها مصر فى حقبة التسعينيات،أخطرها فبركة بعض الجرائم للبسطاء على أيدى نافذين، وتعرض بعض المصريين للقتل والسطو المسلح خلال عودتهم من ليبيا إلى مصر، وممارسة الجماعات الإسلامية للإرهاب ضد الشرطة والمدنيين، وفساد مالى وإدارى فى بعض شركات الحكومة والقطاع العام على أيدى انتهازيين وصلوا لرئاستها،وذلك فى إسقاطة ذكية من الكاتب على الحزب الوطنى الذى كان يحتكر كل شىء فى التسعينيات، من خلال رمزية مراد غالب، وبدلالة “الاسم والسيرة”، خاصة أنه أصبح وزيرا رغم فساده بالشركة،وهوماحدث بالفعل مرات عديدة فى تلك الحقبة،بالإضافة إلى ظواهر فرعية أخرى لها أهميتها ودلالتها، مثل ظاهرة الثأر والإفراط فى الانتقام، وظاهرة تربح شركات بأموال كثيرة من خلال رسوم اختبارات توظيف فى إعلانات وهمية، وظاهرة ابتعاد الناس عن الشعر،وآفة الشللية فى المنتديات الثقافية،وكأن الكاتب يريد أن يقول أن العنف يزيد عندما يبتعد الناس عن الأدب، خاصة الشعر والموسيقى.

لغة الشخصيات وحوارتها متماشية تماما مع الطبيعة الحزينة لحياة مطاريد الجبل، ويمكنك وضع يدك على آلاف الأمثلة بالرواية التى تؤكد ذلك، فالبطل يصف حالته فى مشاهد مختلفة بعد أن صار طريدا بلا مأوى بالصحراء:”لا نوم يأتى ولا ثعبان ينهى عذابى..الشمس غاربة والسواد يأتى على مهل..عصا تتمدد فى حلقى”، ويصف الفرق بين ظلم البشر وسلوك الوحوش البرية، بقوله:” سجون جديدة لكنهم أحرار في الخروج منها ليلا أو نهارا، والوحوش البرية، التى لا تتوقف بحثا عن فريسة، أهون مئات المرات من الوحوش الآدمية، المراوغة المخادعة، التى تذبح وتنهش وهى تبتسم، كأنها تفعل كل ما يقتضيه الحق والعدل والخير والجمال.”، ويحكى البطل عن إحساس المطاريد بالغربة ، وشعورهم بأنهم فى سجن كبير محاط بجدران المدى، حيث يقول: ” تهادت هذه الحكاية إلى ذهنى فى سرعة خاطفة حين قلت لعابر السبيل: من أى البلاد أنت؟، فتاه منى فى إجابة طويلة، مد حروفها على اتساع وجعه وقال: “أنا من كل البلاد.”

الكاتب يستخدم طريقة فى السرد والحكى تجمع بين الواقع والخيال، ويصيغ الجمل والعبارات والحوارات بلغة شاعرية ووصفية ممزوجة بشحنات عاطفية تظهر للقارىء دواخل شخصيات كانت طيبة وسوية،وتحولت بفعل الظلم والقهر الاجتماعى والسياسى وظروف خارجة عن إرادتها إلى مطاريد بالجبل، وتؤدى هذه الطريقة الغرض منها فى إبهار القارىء وتفاعله مع الشخصيات ومعايشتها معايشة وجدانية، كما لو كان واحدا منهم،من بداية الراوية لنهايتها،وتظهر براعة الكاتب فى تصوير حبيبة البطل التى فقدها نتيجة القهر الاجتماعى بأنها الطبيعة كلها،وبأنها الكون كله، وكأنه يريد أن يقول لنا أن ذكرياتها معه تؤثر فيه كما لو كانت هى الغرفة الكونية المحاطة من الجهات الأربعة، “جدران المدى”،ويتبدى ذلك بوضح فى سردية مشهد مناجاته للحبيبة من عمق الصحراء :”صباح الخير يا سلمى ..هكذا قلتها للرمل والصخور. للسماء الطليقة فوقى. لنجمة وحيدة هلت مع انسياب مساء بارد، وخيط قمر يبزغ هناك فى البعيد ويجاهد لتكتمل لحظة ميلاده، وندف بيضاء من سحب راحلة إلى حيث تكون المدن، وتموج الحياة بدبيب الآدميين ودأبهم.”

شخصيات “جدران المدى” ترسم لوحة فنية لثمانى ثنائيات متداخلة فى الصفات تارة ، وفى التجارب الحياتية، تارة أخرى،ومعظمها يتماهى فى صفات وأحداث مع شخصية البطل،وتضفى هذه الثنائيات على الرواية طابع الجمال والروعة والإثارة، وتجعلها تبدو كما لو كانت قصيدة نثرية طويلة تتوحد فيها التجربة الشعورية والوجدانية، فالبطل وعم عوض يمثلان ثنائية المظلومية والغربة، فالأول يقاوم رئيس الشركة للحصول منه على حقوق الموظفين والعمال، ويدخل السجن فى جريمة لم يرتكبها، وشهادة كل موظفى المؤسسة ضده، زورا وبهتانا،عقب اتهامه ظلما بالشروع فى قتل رئيسها مراد غالب،والثانى يتشاجر مع صاحب المزرعة الأول ويجبره على منح خلفان أجرته، ويدخل السجن فى جريمة لم يرتكبها،ولكنها تبدو جريمة شبه كاملة، وذلك عقب اتهامه بقتل شخص، كان هدد بقتله أمام أخرين من نفس قريته، استغلوا تهديده له وقاموا هم بقتله ووضعوا فى أيدى القتيل خصلة من شعر عم عوض، سرقوها من عند الحلاق.

ثنائية القسوة والجشع تتمثل فى شخصيتى صاحب المزرعة الأول ومراد غالب، فالأول يضرب خلفان حتى الموت ويخنقه بوضع قدمه على عنقه، ويقول خلفان عنه لعوض أنه كان يتاجر فى المخدرات ويزرع الأفيون فى المزرعة، ويقول الكاتب عن بخسه لحقوق العمال: “يجمع عرقهم النقى أموالا فى جيبه المملوء بالفلوس الحرام.”، والثانى صفع على صابر حسنين على وجهه مرتين وفبرك له قضية سجن بسببها ثلاث سنوات، واستغل منصبه فى شراء احتياجاته بما فيها ملابس زوجته الداخلية على حساب الشركة، وأخر الأرباح فى البنوك للاستفادة بفوائدها هو وحاشيته، وحرم موظفين معارضين له، منهم على صابر حسنين من مكافآتهم وحقهم فى الأرباح.

ثنائية غربة المكان والحب الضائع تظهر بوضوح فى شخصيتى بطل الرواية ويوسف أبوالسعد، فالأول تخلت عنه خطيبته بعد دخوله السجن بسنة واحدة، مبررة ذلك بعدم قدرتها على مقاومة ضغوط أهلها،على الرغم من قولها له، قبل أن يخطبها “أنا مسكونة بك”، ويناجى حبيبته فى الصحراء ويناديها ويسمع صوتها فتزيد تعاسته بسبب فراقها له، ،والثانى تركته الفتاة التى أحبها بكل جوارحه بسبب خيانة صديق خطفها منه وتزوجها، بعد أن أفشى له أسرار علاقته بها، بشكل جعلها تصاب بالجفاء من ناحيته، وتفضل الزواج من صديقه، وهو ما جعله يحاول أن ينساها بالعمل فى الجبل، ويقول أبوالسعد لعلى صابر حسنين: “من القسوة أن تظل حبيبتك أمامك وأنت تعلم أنك قد لا تحظى بالوصال طوال العمر.” فيرد عليه على قائلا له:”والأشد قسوة ألا تكون قادرا على اختيار المكان الذى تعيش فيه” .

وفى حين تتمثل ثنائية “الطيبة والشهامة” فى البطل الذى استضاف عم عوض وصديقه أحمد فى خص المزرعة، وفى حامد عبد الستار الذى استضاف البطل فى شقته أثناء مطاردة الشرطة له فى جريمة لاصلة له بها،نجد أن ثنائية “الطبع يغلب التطبع” تتمثل فى رشاد زعيم المطاريد وعم عوض، فالأول كان يحرص على عدم قتل أى أحد فى عمليات السرقة التى تقوم بها عصابته، لكونه يحب الخير بطبعه، ولكنه صار طريدا رغما عن إرادته، والثانى قد ورث هذا المبدأ، بسبب نفس الصفة، وطبقه على أرض الواقع ،عندما اشتغل مع خلفان وسليم فى السطو على أموال المصريين العائدين من ليبيا، حيث ترك عوض لعجوز وشاب كانا قادمين من ليبيا أموالهما ولم يأخذ منهما، سوى كمية من المال تعينهم على المأكل والمشرب.

أما ثنائية حب الوطن والغيرة على المال العام، فتظهر بوضوح فى البطل وشخصية عم عطية، فكلاهما قاوم بقوة رئيس الشركة الفاسد، وكلاهما حاول مقاومته من خلال الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولم يفز فيها على، و فاز عم عطية مرة، ولكنه وجدها عديمة الجدوى، فتركها وقاوم غالب عن طريق اللجنة النقابية، ومثلما اشتكى على رئيس الشركة لجهات مسئولة بالدولة ونشر أخبار تكشف فساده بالصحف، بلا جدوى، اشتكاه عم عطية لنقيب العمال، بلا جدوى، ومثلما خان الزملاء على فى الانتخابات مقابل فتات غالب، خان الزملاء عم عطية فى الاعتصام بسبب الفتات أيضا، وظل عم عطية وفيا لعلى ومقاوما لغالب من خلال توكيل محامى للدفاع عن على صابر حسنين فى القضية المتهم فيها على خلاف الحقيقة والواقع بضرب مراد غالب بمطوة قرن غزال.

ثنائية حب القراءة وإعمال العقل تظهر بوضوح شديد فى شخصيتى إبراهيم وعلى صابر حسنين،فالأول لم يترك نفسه على عماها لقادة وأعضاء الجماعة الإسلامية،وفكرهم المتطرف، وقرأ بنهم وشغف كتب المفكريين ورجال الدين المعتدلين والمستنيرين، والثانى قارىء جيد بطبعه، لكتب متنوعة ولثقافات متعددة، منها الدينى والماركسى والليننى والتاريخى والاجتماعى، وقد ظهر ذلك بوضوح فى آخر الرواية وهو يتخيل أنه سيحكى لرفاقه فى كهف عم عوض حال الوصول إليه، حكايات للإسكندر المقدونى، وبكاء رومل فى صحراء مصر الغربية أمام زحف قوات مونتجمرى، فضلا عن مشاهد أخرى كثيرة تكشف أن بطل الراوية يبدو كما لو كان قارىء موضوعى يعمل العقل فى كل شىء، دون الإخلال بالعقيدة الإيمانية،حيث يقول عن نفسه: “أخرجت الكتاب …غصت فى السطور،أفتش عن نفسى.. عن عالمى الغارق فى الألم والبؤس. كنت أسأل الكتب التى ألتهمها سؤالا واحدا:” هل كنت على خطأ؟.. هل كان يجب أن أدفن رأسى فى الرمل كما فعل زملائى؟.”

ثنائية الوقوع فى المحظور والهروب الإضطرارى،تظهر بوضوح فى أحمد عبدالعزيز سليم، وعلى صابر حسنين، فالأول استقطبه وجنده فى الجماعة الإسلامية محمود السيد ،عقب حضوره معرض للكتاب بإحدى كليات الجامعة، والثانى اضطر للذهاب والعمل فى جريدة الجماهير، عن طريق صديقه سيد الحامولى، وهى جريدة معارضة تصدر عن حزب اشتراكى، وذلك بسبب حاجته الماسة للمال عقب فصله من الشركة، وكانت النتيجة اتهام الأول بالتورط فى تنفيذ عملية إرهابية والانضمام لتنظيم غير شرعى، واتهام الثانى بالانضمام إلى تنظيم غير شرعى لقلب نظام الحكم، وكلاهما أصبحا مسجلين خطر تقتحم الشرطة بيتوهما، من الحين للأخر، بحسب الضرورة الأمنية، وكلاهما صارا مضطرا من مطاريد الصحراء والجبال لنفس السبب.

أجمل ما فى الرواية أن النهايات تأتى متسقة مع البدايات، فحالة الرعب والفزع التى شعر بها وهو فى طريق الذهاب للمزرعة وأثناء مكوثه لوحده فيها قبل مجىء عم عوض له، تشبه حالته عقب تركه لعبود صاحب المزرعة الثانى، وتوهانه فى الصحراء والرمال والجبال والصخور بحثا عن كهف عم عوض ، وأروع ما فى هذا المشهد هو حنين البطل لحبيبته وقريته، فهو مشهد بالفعل يدمى العيون ويدعو للشجن، خاصة عندما يقول:”سأجتر الكلمات المحفورة على حوائط السجن الكالحة، وأرسم رصيفا عريضا يشرف على النيل، وورود فى يد الصغار، ألتقط بنفسجة منها، وأهديها إلى سلمى النائمة الآن قريرة العين.”، وكذلك عندما يتحدث فى النهاية عن ارتباطه بقريته ويكشف أن حضن الوطن هو العلاج الوحيد لآلام المطارد، حيث يقول عن قريته:” يكفى أن تعلق عينيك بشواشى نخلة شامخة أو شجرة نبق سامقة حتى ترحل الكآبة شيئا فشيئا، وتذهب أوجاع السجن، وقسوة أهل المدينة، وظلم المؤسسات المتوحشة.”

أحداث دقيقة بالرواية تم اختيارها وصياغتها بدقة متناهية لتتماشى تماما مع الجوانب النفسية لشخصيات الرواية، خاصة شخصية البطل،ولايمكن أن تكون قد جاءت بالصدفة،فاختيارها لابد وأن يكون متعمدا من الكاتب ومرتبط برمزية الدلالة والمعنى، لكونه قائم على متناقضات داخل البطل، ليست نتاج طبعه، وإنما نتاج هيستريا المغلوب على أمره، وفوبيا الخوف التى يعيشها فى مجتمع المطاريد، وهذه المتناقضات تثير تساؤلات باستمرار فى ذهنية القارىء تجعله أسيرا للشخصيات والأحداث، ويندرج تحتها الجوانب الخيرة لمطاريد، من المفترض فيهم أنهم عتاة الإجرام، وأروع المتناقضات التى استوقفتنى وشغلتنى كثيرا عند قراءتى للرواية، ذلك المشهد الذى يقوم فيه على صابر حسنين المطارد العاشق للحرية والحالم بها بمطاردة العصافير العاشقة للحرية والباحثة عن رزقها فى سماء المزرعة بمقلاعه وأحجاره.

الطابع الاجتماعى للرواية،لايعنى أنها تخلو من الطابع السياسى، حيث تحتوى على عدة مضامين سياسية، أهمها من وجهة نظرى،أنها تدق جرس إنذار للجميع مفاده “إياكم والظلم وتلفيق التهم وقطع الطريق أمام توبة المعصوف ذهنيا بفعل الإرهابيين” لأن ذلك كله هو أس البلاء فى الصحراء والجبال،ومنها أيضا سرديات تكشف الظلم وتنقده وتحلم بالخلاص منه ، لدرجة أن البطل يتمنى بأن تأكله الذئاب والسباع ليكون فداءا للناس يخلصها من الظلم، حيث يقول البطل:” فى بلادنا يكبر الظالمون .. يسرقون خيراتها، ويدوسون كل من يقف أمامهم. والمظلومون لا يملكون سوى الشكوى لله والأيام ولبعضهم البعض .. لكن دون جدوى.”، ويقول أيضا:” وللمرة الأولى فى حياتى أدركت أن الحكومة ترأف بمن يراهم القانون مجرمين أو من هم مجرمون بالفعل، ولا تأخذها أدنى رأفة بمن يخالفونها فى الرأى حتى لو كانوا يحبون وطنهم ويخلصون له تماما.”، ويقول فى نفس الشأن: “وهاأنا بأمر من نظام يمقت من يقول له “لا” صرت شيوعيا. ولم يعد أمامى سوى السخرية من هؤلاء الذين يصنعون تهما ثم يفصلونها على من يرغبون.”

كلمة أخيرة لابد منها، ونحن على عتبة الانتهاء من قراءتنا لـ”جدران المدى”، وهى أن الكاتب يحسب له أنه رسم بالحروف والكلمات والسرد الوصفى شخصيات المطاريد فى الرواية شخصيات متحركة، وهو ما جعل تأثيرها أقوى فى ذهنية المتلقى،خاصة أنها شخصيات ذات محتوى واقعى ولديها مخاوف وآمال ونقاط قوة ونقاط ضعف لعب الكاتب عليها كثيرا، وربط بها ذهن المتلقى بخيط هامس من الشجن طوال أحداث الرواية، فكل شخصية تشعر أن لها هدف محدد، يكمل الهدف العام المراد توصيله من خلال شخصية البطل،على صابر حسنين،باعتباره الشخصية المركزية التى تتمحور حولها كل الأحداث، والمتمثل بحسب تقديرى فى “حث الدولة على التعامل مع مسألة المطاريد برؤية أخرى أكثر إنسانية”، وما يضفى عل البطل طابع درامى يزيد من حبكة الرواية أنه شخصية لديها آمال عريضة فى تطهير البلد من الفساد و العودة للحرية والحياة الطبيعية رغم حالة الإنكسار التى بداخله، ولديها نقاط قوة ونقاط ضعف، حيث إرادة حديدية يقابلها واقع أسود جالب للتعاسة واليأس، وصورة أب وأم يشعر بندم تجاههما، و ما يجعلها شخصية مركزية بامتياز أن لها أعداء كثيرين،فى توقيت واحد، بعضها خارجه وبعضها الأخر داخله،حيث مراد غالب العدو الرئيسى له ، والذى يراه ذئبا مفترسا متعطش للدم، ووحشة الصحراء والغربة، وذكريات مؤلمة لحبيبة تخلت عنه فى بداية الطريق، ومصير حالك السواد ينتظره فى حالة عودته ،بسبب مطاردة الشرطة له لأشياء لم يفعلها وجرائم لم يرتكبها.