محمد عبد النبي

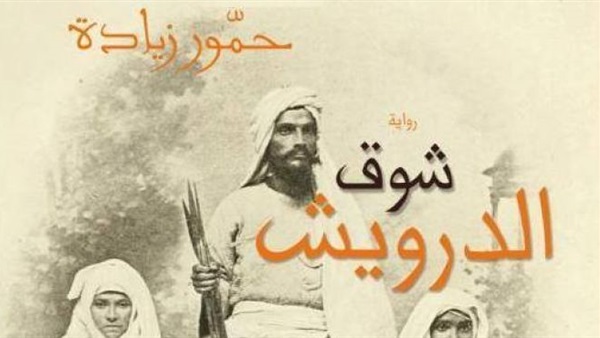

«يهديها بخيت طائر دروي يفرحها. لكنها بعد زوال نشوة طفولية جارفة تفيق إلى نفسها. تتخبأ من خدم البيت، ثم تعصر العصفور في قبضتها بغل. تلقيه جثة.»، ما الذي يُمكنه أن يحوّل ولعنا بالعصافير، مثل الراهبة ثيودورا في مطلع رحلتها بالسودان، إلى رغبة في عصرها وخنقها بين أصابعنا، مثلها أيضًا وقد صارت الجارية حوّاء، مع الصفحات الأخيرة من رواية حمّور زيادة شوق الدرويش؟ لعلّ الإجابة هي هذه الرواية بكاملها، ولعلّها هي رحلة بطله بخيت منديل من البراءة والعذرية إلى التلوُّث وشراهة الدم، أو رحلة الحسن الجريفاوي الذي خرج مجاهداً «في شأن الله» وعاد منهكًا بالشكوك والوساوس.

أكثر من رواية نالت جوائز مهمة في الفترة الأخيرة أو وصلت إلى قوائمها القصيرة على الأقل، دفعت كثيرين إلى التشكيك في قيمة الجوائز ومصداقيتها ومعاييرها، وقد يحاول الواحد مع هذه الرواية الفائزة أو تلك دون أن يفلح في تجاوز عشرات الصفحات، غير أن شوق الدرويش الصادرة عن دار العين، خرجت عن هذه الدائرة، وإن لم تنجُ تمامًا من فخاخ الروايات الكبيرة، أو ربما روايات الجوائز. طبعاً التاريخ أحد فخاخ ذلك النوع، النبش في المصادر والوثائق وإضاءة فترات معتمة وقول المسكوت عنه بشأنها، غير أن كل مَن يستمتع حقًا بكتابة وقراءة الرواية، سيعرف أن ذلك كله ليس جوهريًا، وأنه قد ينتج كتباً بحثية جيدة أو روايات ضعيفة كأنها أطفال تحاول التحدث بلغة الكبار، والكبار هنا بالطبع هي العلوم الإنسانية مثل التاريخ والسياسة وعلم الاجتماع، إلخ. كل من يعشق فن الرواية سيعرف أن حكايةً ممتعة هي خيرٌ وأبقى، وهذا هو الرهان الأساسي عموماً، وكذلك مع شوق الدرويش، التي تتبع من سطورها الأولى خيطاً أساسياً هو خروج بخيت منديل من سجنه وانتقامه من قاتلي حبيبته الجارية حوّاء، يتقاطع معه خيوط عديدة، تتواثب بين أزمنة وأمكنة وشخصيات وحكايات فرعية بدت أحياناً أقوى وأشد تماسكاً من حكاية الحب الأساسية، بل وأكثر إغراء على طرح أسئلة إنسانية مُلحة مثل حكاية الحسن الجريفاوي وإيمانه الذي تزعزع في خضم الدم. تميل الروايات الكبيرة غالباً لوضع قصة حب مستحيلة في صدارة السرد على خلفية الاضطرابات والتحولات السياسية التي ترصدها، حتى ولو لم يولد ذلك الحب عضوياً وطبيعياً من طينة السرد، وبدا طرفاه مدفوعين نحو أحدهما الآخر بحكم قوى عليا. لعلّ حالة الحب هذه، وإضفاء أبعاد دينية وصوفية عليه، ما جذبت لغة الرواية نحو شعرية مبالغ فيها أحيانًا، من قبيل: «وحصان أحلامه المسرج لا يمل الرمح في بيداء اللاشيء…»، بل وانتقال هذا إلى جمل الحوار كذلك: “من أي بلاد تسكنها ملائكة أنتِ؟»، مما حمّل لغة السرد ما لا تطيق في بعض المواضع، خصوصاً مع ترصيع الرواية بمقتطفات من الكتب المقدسة والنصوص الصوفية، دون حاجة حقيقية إليها في ظني، ذلك كله لا ينفي الحرص على الرسم الأنيق للمشاهد وحركة الشخصيات وتفاعلهم، ولا ينفي أن الحكاية الممتعة كانت أشد صلابة من أن تتراجع أمام عقبات كهذه، وواصلت تدفقها عفية، خصوصاً في المواضع التي خلت من الانتقالات الكثيرة بين الأزمنة والأمكنة والتي بدت فيها الحكاية تتلفت حولها لتجمع شتات أطرافها من هنا وهناك.

أفلتت شوق الدرويش من أغلب فخاخ الروايات الكبيرة التي تطمع في استلاب مقاعد الأكاديميين أو رضاهم على الأقل، ونجحت في تشبيك حكاية ممتعة، عن الشوق للحرية من زوايا عديدة والسعي إليها ولو بالدم أو الوصول للرضا بقيودنا وكأننا عصافير راضية بما تلقط في ساحة سجن.